藏彝走廊“汉藏合璧”建筑图式的分类阐释

—— 以川西、滇西北藏传佛教寺庙为中心①

2023-08-31向定全中南大学中国村落文化研究中心湖南长沙410083

邓 昶 向定全(中南大学 中国村落文化研究中心,湖南 长沙 410083)

一、问题的提出

“藏彝走廊”主要指川西、滇西北及藏东横断山脉高山峡谷地区。作为汉藏相互接触的边界,藏彝走廊自古就是众多族群南来北往、频繁迁徙流动的场所,至今仍有藏、汉、羌、彝、纳西、普米、门巴、珞巴等民族交错杂居于此。正因如此,多民族文化的相互渗透与融合,是当地族群文化的突出特征。遍布于藏彝走廊的藏传佛教寺庙建筑,因其视觉特征的“汉藏合璧”,具有很强的例证意义。为把握这一视觉特征,本文借用社会认知心理学中的“图式”理论加以定义,即以“汉藏合璧”图式的概念来解读这类视觉特征的生成逻辑。

“图式”的通俗理解是“范本”或“样式”,在社会心理学家看来,作为一种经过抽象和概括了的背景知识或认知结构,图式(scheme)是认知主体理解和阐释世界的非常重要的思维方式和认知框架。[1]依此,本文用“图式”来把握认知主体难以借视觉经验来认识和理解的建筑形式,并定义为“建筑图式”。

从建筑实例看,藏彝走廊“汉藏合璧”图式,虽然难以被准确定义,却大体可分为三类:第一类为“寓汉于藏式”,即以藏式母题为主,间有“汉式”要素,可称其为“藏—汉”图式;第二类为“寓藏于汉式”,通常表现为“外汉内藏”,即建筑外观为汉式,而内部陈设则是“藏式”,可称其为“汉—藏”图式;第三类为“藏汉混合式”,即似藏非藏、似汉非汉,可称其为“泛藏—泛汉”图式。这些图式特征的生成都有着某种来源和动力。其中,可肯定的是,隐没于图式背后的族群记忆,必然隐含着历史以来汉藏等多族群互动的生命动力。也即这些被概括的“图式”,具有多民族共创中华文明史的形式象征的意义。因此,将它们作为一个“汉藏关系”的建筑艺术史命题提出来进行研究,是有积极的学术价值的。

对于藏传佛教寺庙建筑艺术的“汉藏合璧”现象。20 世纪以来,以宿白、屠舜耕、霍巍等先生为代表的国内学者,展开了一些考古学视角的积极调查与研究,贡献很大,但因学科和关注的侧重不同,较少专门讨论。不过,藏传佛教艺术史领域的研究进展很大,以谢继胜、熊文彬等先生为代表的学者,提出“汉藏艺术”或者“汉藏佛教艺术”的概念,甚至以“汉藏风格”来定义和解释藏传佛教艺术中的“汉藏关系”。古建筑研究领域的陈耀东、汪永平、张鹏举等学者,也对“汉藏结合式”的建筑艺术展开了分析,但主要集中于西藏、内蒙古等地,鲜少关注川西、滇西北。一些有建筑学背景的外国学者也讨论了西藏、蒙古、北京、河北承德和五台山等地藏传佛教建筑艺术的“汉藏关联”问题,但并不深入。[2]

以上这些研究对“汉藏艺术关系”已经获得了很多重要的信息和认识,只是关涉“汉藏合璧”较为关键和相对具体的一些细节,并未得到充分讨论,仍有从民族艺术学视角进行分类阐释的较大空间。于是,我们不揣浅陋,基于田野调查,并根据相关资料,在分析“汉藏合璧”图式构成特征的基础上,提出一些认识。敬请学界同人批评指正。

二、“寓汉于藏”:以“藏式”母题为特征的“藏—汉”图式

“藏—汉”图式是川西、滇西北藏传佛教寺庙建筑中最为常见的图式。从视觉经验上看,这类建筑图式往往被定义为藏式建筑,即无论是总体布局、单体型制,还是立面空间和装饰陈设等方面,都是以“藏式”为主要特征。本文之所以仍将其纳入“汉藏合璧”图式的范畴予以讨论,是因为这类建筑艺术的“藏式”母题,都存在程度不同的“汉化”,只是因其相对隐蔽,需要仔细甄别。

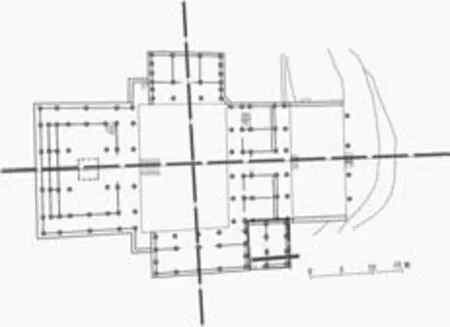

(一)“曼陀罗+中轴”的空间图式

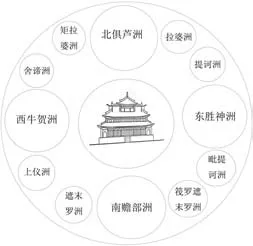

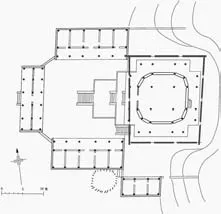

一般而言,藏传佛教寺庙建筑的布局是根据地形地貌,采取“曼陀罗式”的自由布局(图1)。川西、滇西北的藏传佛教寺庙建筑,虽然基本承袭了这一布局传统,但很多融入了汉式的中轴对称布局。我们可称其为“曼陀罗+中轴”的空间图式,即在曼陀罗式自由布局基础上,大体以“上下”来排列其核心的佛殿建筑及其附属建筑。比如,甘孜惠远寺就将汉传佛教寺庙的“伽蓝七堂”理念融于曼陀罗式布局,其在相对自由的寺院布局中,却以山门、大经堂所在轴线为序,大体对称布置了僧舍、护法殿等附属建筑(图2)。这种布局并非孤例,云南香格里拉的依山而建的噶丹·松赞林寺,也比较典型。从布置看,松赞林寺虽然取样于布达拉宫,却没有完全照搬,其扎仓大殿作为主体建筑处于最高点,居全寺中央,四周以其为轴,两侧布置宗喀巴大殿、弥勒殿,左右再自由环列护法殿、白塔、康村、净舍等附属建筑,明显形成了一条以扎仓大殿为中心的中轴线(图3)。作为古堡群建筑,松赞林寺显然既体现着曼陀罗式的自由布局,又有着中轴对称的严肃庄重。

图1 曼陀罗式平面布局图

图2 惠远寺平面布局图

图3 噶丹·松赞林寺平面布局图

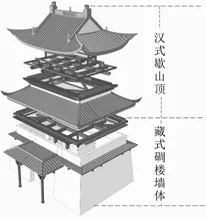

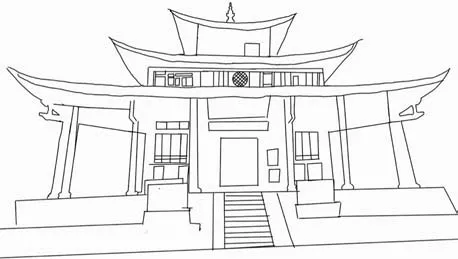

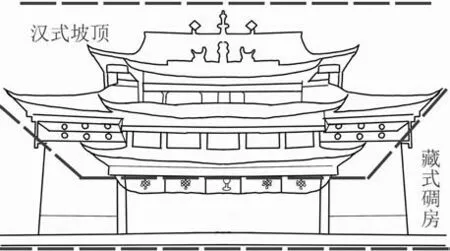

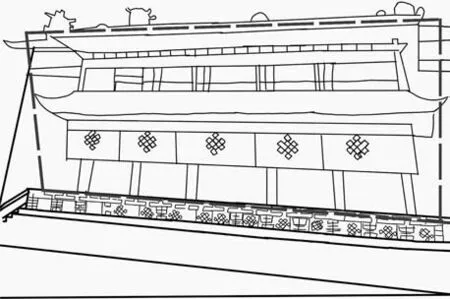

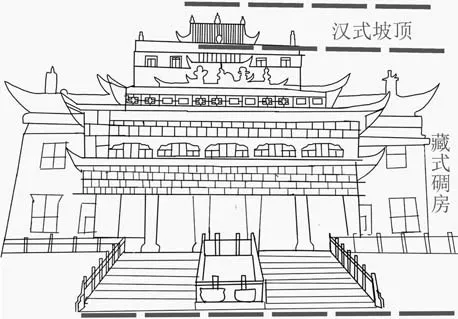

(二)“碉房+坡屋顶”的形制图式

从建筑形态上看,“藏式碉房+汉式坡屋顶”的形制特征,是最易辨识的“汉藏合璧”图式。这种建筑外观的主体框架是藏式碉房,正殿屋顶中央则是典型的汉式坡屋顶(图4、图5)。对于这种外观图式,有学者进行过细致的描述:“这是以汉为主,‘下分’和‘中分’用藏式……中分用……藏式组合梁枋。枋上以斗拱檐椽,人字形歇山屋顶。‘上分’则是汉式大屋顶。‘下分’……二层墙面为边玛层、藏窗……再上藏柱檐廊,重檐歇山顶,采用‘中、上分’交替,即藏式柱梁枋和汉式坡屋顶交替使用。”[3]坡屋顶的形式,以单层或重檐的歇山顶为主,也有攒尖顶、悬山顶等。歇山顶搭配藏式碉房,多见于佛殿建筑,基本不见于其他建筑。以噶丹·松赞林寺来说,其整体为藏式平顶碉楼建筑群,只有居于全寺中央的扎仓大殿及其左右的宗喀巴大殿和弥勒殿覆有铜瓦歇山顶。作为全寺最重要的大殿,扎仓有四座镀金铜瓦歇山顶,主殿为多重歇山顶,位于最中央,俯视四方,其它三座分置于前、左、右,主次关系十分明显,彰显着佛殿的宗教等级。这种做法与西藏一脉相承,广见于格鲁派、宁玛派和萨迦派等寺庙建筑。攒尖顶或悬山顶,则通常只见于配殿或附属建筑,如噶丹东竹林寺属寺的白塔寺就是例证。

图4 仰视图

图5 俯视图

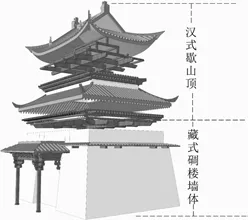

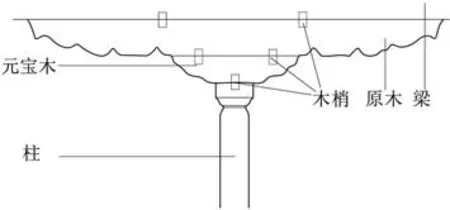

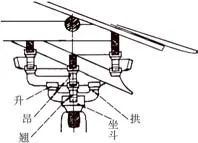

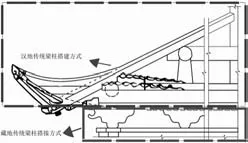

(三)“藏式梁柱+斗拱”的梁架图式

“藏—汉”图式的梁柱体系基本上是藏式的。藏式梁架一般为单向平行排列;梁柱组合较少使用榫卯,往往只是上下搭接,直接叠压,再辅以暗销用于固定;梁柱连接则采用由垫木和弓木组成的雀替(图6),而弓木是藏式梁架体系所特有的,与汉式雀替不同。但在这种梁架体系之中,也间或有汉式结构,如斗拱、飞檐和汉式梁柱接合方式的使用等,形成了“藏式梁柱+斗拱”的梁架图式。其中斗拱组织最为显性,但与汉式建筑主要用于实际的承重结构不同,藏传佛教寺庙建筑所见斗拱组织,主要出现于金顶檐下的周匝,通常不用于实际的承托。也即斗拱的结构功能在藏传佛教寺庙建筑中被弱化,而更注重其装饰功能及其因此而带来的社会意义,如宗教等级。比如,噶丹·松赞林寺扎仓大殿的歇山金顶檐下采用七跴三翘的斗拱组织,就与其在寺院的等级最高有关。有关于此,宿白先生有过相关讨论,不再赘述。[4]201至于汉式梁柱接合方式的使用,则主要是榫卯结构用于藏式梁柱之间(图7)。但调查发现,其稳定性未必更优,如惠远寺大殿三层仿汉式的梁柱接合位置,就出现了比较明显的变形。[5]当然,这也不排除与当地工匠对汉式工艺技术掌握不够娴熟有关。惠远寺对汉式梁架结构使用的典型性,在曾作为七世达赖住处的都岗楼中得以体现,不仅其外观是汉地楼阁式塔与喇嘛塔的有机融合,而且营造技术也是汉藏结合(图8)。

图6 藏地传统梁柱搭建结构图

图7 汉地传统梁柱搭建结构图

图8 惠远寺汉藏合璧式梁柱结构图

(四)“藏传+汉俗题材”的装潢图式

“藏—汉”图式的装饰装潢,在题材、形式和手法等方面,始终围绕藏传佛教的教理教义展开,以烘托、渲染一种宗教气氛。比如,内外装饰题材多为六字真言、八宝吉祥、七政宝、坛城、六道轮回、梵文、万字纹等;重要的殿堂及其门廊的墙面,则几乎布满不同主题的佛事壁画。这种以教理教义为装潢母题的做法,是由藏传佛教建筑的宗教性质决定的。汉俗元素间或其中,应该也与此相关。从题材上看,汉地元素主要包括花卉植物、汉字、动物、人物神仙等四类。其中,花卉植物以有“唐草”之称的卷草纹最为常见。“S”形波浪状的卷草纹,与唐代敦煌所见卷草纹相似,不排除是唐蕃交往时期从敦煌传入藏区的。文字则有抽象变形的“寿”字纹和汉字匾额,前者属于图案,多见于寺院建筑的布幔;后者通常由皇帝御赐或朝廷官吏书写,具有国家治理西南边疆的象征意义。动物形象以龙、凤等居多,它们或为图案,或为构件,或为雕塑。龙纹最常见的形态是单独龙头或双龙戏珠,配以波浪状的连续卷草纹,以彩绘或浮雕出现于梁、梁托等处;佛龛多见镂雕的盘龙柱,金顶屋脊四角则是鎏金的龙鳌(图9)。人物神仙则多见中原帝王像、汉传僧众、道教仙人等。比如,惠远寺檐檩上就绘制有历代帝王及战将画像;噶丹·松赞林寺经堂镂雕的南极仙翁(图10)。这些具有汉文化意蕴的装饰题材,主要是通过某种变形后与其他题材组合使用。

图9 昌列寺鎏金龙鳌

图10 噶丹·松赞林寺内的南极仙翁木雕

三、“寓藏于汉”:以“汉式”母题为特征的“汉—藏”图式

“汉—藏”建筑图式多见于滇西北的丽江等地。这类图式一般为“外汉内藏”,即外观是“汉式”的,而内部陈设、装潢等是“藏式”的。藏式特征或是于整体之中体现于某一单体建筑,或是于单体之中隐秘于建筑的空间结构和装饰装潢。相较于“藏—汉”图式的“汉化”特征,这类图式的“藏化”特征更易区分。

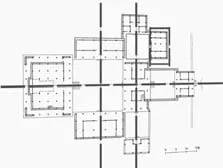

(一)“伽蓝七堂+曼陀罗”的空间图式

“伽蓝七堂制”是唐宋以来汉传佛教寺院的固有模式,与西藏藏传佛教寺庙的布局,全然不同。传统意义上的藏传佛教寺庙是以曼陀罗空间为原型布局的,体现为基于主要殿堂中心性的圆融有序的自由布置。而“伽蓝七堂制”,讲究“中者为尊”的中轴线特征,即沿中轴线依次布置山门、天王殿、大雄宝殿等主体建筑,这些建筑的周边则配置侧殿,并以廊庑连接起来,在整体上俨然一座中轴对称的院落。以“伽蓝七堂制”为基本布局模式的藏传佛教寺庙,不见于前后藏地区,但在漠南蒙古、云南丽江等地多见。当然,采取这类布局模式的藏传佛教寺庙建筑,相较于汉传寺庙,其布局要灵活自由,并非绝对的中轴对称,有些甚者还演变出了多轴式的空间布局;而相较于藏地因地制宜的自由式布局,则又呈现出严格的中轴对称。比如,始建于清康熙年间的玉峰寺,整体布局上虽由门楼、正殿、左右厢房呈汉式四合院布局,但中轴线两侧环绕主体建筑的次要建筑,则分散布置,明显自由(图11)。这种情况也见于指云寺(图12)、兴化寺、普济寺等。这种“伽蓝七堂制+曼陀罗”的空间布局,其做法一般是通过横、纵面上的单体建筑移位,将藏传佛教寺庙的自由布局思想融入对称式布局。普济寺比较典型,其以山门、护法堂、配殿、铜瓦殿等主体建筑组成一个三进院,而喇嘛院等次要建筑则集中布置于左侧,形成三个纳西式小院;主院建筑与次要建筑的轴线相互垂直,两者之间设过厅和花厅,构造自然和谐(图13)。内蒙古的召庙建筑群则更为对称严谨,有些甚至完全就是汉式布局。[6]58-75

图11 玉峰寺平面布局图

图12 指云寺平面布局图

(二)“楼阁+都纲式”的形制图式

楼阁式佛殿是云南丽江一带藏传佛教寺庙建筑的常见形制,其外观为汉式木构架楼阁建筑,覆以或歇山或攒尖的坡面顶。但这种形制图式,并没有妨碍其表达藏传佛教的教理教义,因为其殿内的空间布局,是典型的藏传佛教寺庙“回”字形“都纲式”布局。这类大殿的平面为横长方形,内部空间关系是以“回”字形都纲布局和中庭空间组合而成。其经堂中部突起,一般设高侧窗采光,在二层及三层的楼板面开设方形的天窗,形成由底层直达顶层的方形天井;①内置天井,应该是源自西藏藏传佛教寺庙。不过,早期的藏传寺庙建筑的内天井并没有覆顶,而将内天井覆顶改造成经堂的做法,应该与格鲁派的兴起及其弘法是密切相关的。参见汪永平等:《西藏藏传佛教建筑史》,东南大学出版社,2021 年,第52、82 页。二层为回廊,四周建房间,合院式的组合,兼有藏式、汉式乃至纳西式的空间特征。丽江五大喇嘛寺都是例证。比如,福国寺法云阁,其外观为变化丰富的三层八角飞檐,是极为典型的汉式形制,但其内部空间却完全是藏式的,其平面用“回”字形布局,建筑中庭由4 根12 米的高柱直通上下,意喻藏传佛教中的升天成佛(图14)。普济寺大殿,尽管外观形制与福国寺不同,但其内部空间的处置手法,与法云阁高度一致:“回”字形布局,中部有直达顶层的方形竖井(图15、图16)。之所以在汉式佛殿强调都纲式的内部空间,应该是藏传佛教活动中“转经”等祈祷朝拜的宗教需求所决定的。因为都纲式的平面布局,恰好可“利用中间高起的空间与四周低矮阴暗的转经道形成区分”。[7]这种做法也见于内蒙古召庙,如锡林郭勒盟贝子庙福源寺显宗殿。[8]

图14 福国寺五凤楼

图15 福寿寺平面布局图

图16 普济寺平面布局图

(三)“抬梁式+藏式木作”的梁架图式

“汉—藏”图式的梁架结构体系,基本上是抬梁式,斗拱、汉式梁柱、椽檩等结构,也大多用于实际的承托。正是在这种梁架体系之中,也见有藏式的密梁结构做法。以文峰寺大殿为例,其经堂一层采用了较为典型的藏式梁柱,柱身向上收分,柱头加有栌斗、雀替等藏式木作构件。玉峰寺中颇具唐卡风格的藻井密宗佛祖坐宫图像,以及横梁裙板小佛像的设置等,也都是藏式木作;其殿内的四根作垒金盘龙浮雕柱,与藏区佛龛盘龙柱有异曲同工之妙,只是将其用于大殿梁柱则可能是在地化的处理。其实,这类寺庙梁架结构大多经过了在地化,比如,玉峰寺大殿前廊外侧的格子栏板(图17),歇山式屋顶山面两端的排山沟滴(图18)等,[9]都是例证。丽江五大喇嘛寺的很多厢房配殿,更是融入了纳西民居的做法,比如出檐深远、屋脊端部起翘、木板壁封山等(图19)。换言之,即“抬梁式+藏式木作”的梁架图式,实际上是以汉式木构为主导,融藏式、纳西式等结构处理手法于一体的混合型建筑梁架体系。

图17 玉峰寺格子栏板

图18 玉峰寺排山沟滴

图19 文峰寺木板壁封山

(四)“藏密+汉地佛道题材”的装潢图式

“外汉内藏”的藏传寺庙建筑的内部装潢,与西藏藏传佛教寺庙大体一致,但不同之处在于融入了不少汉地佛道题材,宗教氛围相对活泼。一是殿内到处悬挂着华盖状的“切玛”,摆设有经幢、经幡、转经筒等各类法器;二是供奉有藏式的各类佛、菩萨、罗汉,以及护法、本派祖师和高僧等,佛前通常供灯、曼扎、钵等;三是寺内的壁画和唐卡等,基本上以藏传佛教内容为母题,主要是尊像图、四大天王、轮回图、僧人戒律图、坛城图、佛经故事、历史人物及故事等内容,兼及汉地题材、画法和本土要素。以寿国寺来看,其大殿一楼供奉释迦三世佛、二宝法王、药师佛、如来佛、莲花祖师、观音菩萨等藏传佛教造像;大殿二楼四壁所绘28 幅壁画,其题材多是马头明王图、黑面金刚、大黑天神、护法神等藏密题材,但融入有八仙极乐世界图等道教和汉传佛教题材;大殿三楼镂空龙柱装饰,其壁画涵盖唐卡画风与汉文化的人物山水画,以及东巴、傈僳等题材。寿国寺的壁画题材(图20、图21),与丽江白沙大宝积宫壁画是相近的。四是柱、梁、枋、天花板等雕刻、彩绘的装饰手法等,多为藏式风格。如玉峰寺大殿八角藻井彩绘有藏密佛祖坐宫图和八卦图,横梁裙板则绘系列密宗佛像。普济寺铜瓦殿内的柱、梁、板等处,同样绘制有藏八宝、金刚亥母、八卦等。当然,这种装潢图式之中,也不乏如屏花门窗、镂花立柱等白族、纳西族的本土装饰。

图20 寿国寺十二罗汉与二侍者

图21 寿国寺十二罗汉与二侍者

四、“藏汉混合”:基于“三段式”立面的“泛藏—泛汉”图式

“泛藏—泛汉”图式是一类似藏非藏、似汉非汉,既不完全是藏式的,也不完全是汉式的建筑,兼具泛藏性、泛汉性和在地性等特征。这种视觉特征是由建筑本身的“三段式”(上分、中分、下分)立面所呈现出来的,它既是客观的存在,也需要主体依靠主观经验来发现和判断。汪永平、张鹏举等通过分析漠南蒙古的召庙建筑,如呼和浩特地区的大召、席力图召,包头地区的美岱召、梅力更召等,将其定义为“汉藏结合式风格”。[6]70汪永平指出:“这种风格的寺庙最大的特点就是建筑群布局使用的是中规中矩、中轴对称的汉式手法……建筑单体……既不完全是藏式的,也不完全是汉式的,应该说是内蒙古地区特有的一种建筑做法。”[10]这种理解为我们把握“汉藏合璧”图式提供了积极的学术思考,但因其对应的只是“藏式风格”,并未进一步以汉式为主要特征进行风格分类,所以仍有其局限性。张驭寰虽然以“汉藏混合式”“藏式”和“汉式”三种样式来把握蒙古地区的藏传佛教寺庙建筑,[11]有其合理性,却不便于从“图式”层面把握“藏式”中的泛汉性特征和“汉式”中的泛藏性特征。本文之所以将兼具泛藏性、泛汉性特征的寺庙建筑,定义为“汉藏混合式”类型,并以“泛藏—泛汉”建筑图式来识别,主要是为了区别于上文所提的两类“汉藏合璧”图式。当然,这只是视觉经验上相对程度的“泛性”。

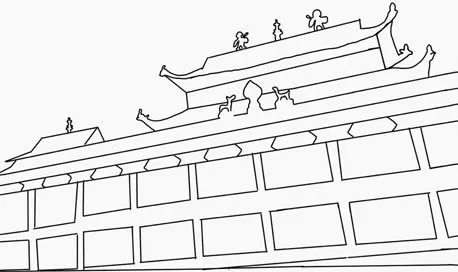

也正因为“泛性”程度的不同,“泛藏—泛汉”图式又可细分为两类:一类以泛汉性特征为主,主要是“三段式”建筑立面的汉式坡顶占比很大,看上去俨然一座藏化了的汉式建筑。确切地说,就是从建筑立面看,藏式密梁平顶通常只可见到第一层的经堂部分,其上则几乎被歇山式汉顶所覆盖。如坐落于丽江宁蒗县的扎美戈寺,其主殿为重檐歇山式坡屋顶,前后串联,正面歇山式坡屋面覆盖于凸出的门廊上,后面歇山顶覆于佛堂顶部,将“两实一虚”的藏式碉房全覆盖,从建筑立面上看,歇山顶几乎占据建筑的一半,与藏式歇山金顶只是小比例用于屋顶的做法完全不同(图22)。同寺用于活佛居住的偏殿,不仅在建造上也是如此,而且还是一座汉风浓郁的院落式建筑。位于云南怒江州的噶举派普化寺,其主殿立面的藏式三段式特征虽比较突出,为藏式碉房,覆以重檐歇山顶,但配殿则明显是汉地楼阁式建筑,与云南临沧、思茅等地南传佛教寺庙的经堂建筑相似(图23、图24)。内蒙古包头的美岱召大雄宝殿、昆都仑召小黄庙也是汉风占主导的汉藏混合式藏传佛教寺庙。

图22 扎美戈寺立面图

图23 普化寺配殿图

图24 普化寺主殿图

另一类则以泛藏性特征为主,其特点在于,一是建筑群在整体上偏向于藏式,二是多层的藏式密梁平顶之上覆以一定比例的汉顶,但藏式碉房仍以二层或三层甚至更多层的体量占据建筑立面“中分”的大部分。如甘孜萨迦派塔公寺,其主体建筑是融中轴对称布局于藏地曼陀罗式自由布局,呈矩形布置。但其主体建筑措钦大殿即为这类建筑类型的典型,其大殿下部为传统藏式石砌墙体,中部为川地井干式梁柱,三层顶部为歇山顶,是藏式墙体与汉式木构的组合交融。在寺院的立面装饰及内部陈设上,汉式的雕绘、圆木柱、飞檐斗拱、儒释道文化……依然作为重要的元素,与藏地传统的建筑工艺及藏传佛教内容搭配组合,构成了其内外空间。大殿两侧的配殿,也是藏汉混合式样的,其三层藏式碉房之上覆以重檐歇山顶,每层藏式门廊外也都覆有一个坡度较缓的单坡汉顶。同样位于川西的甘孜寺也属这类,其建筑群偏向藏式,其大殿建筑是四层的藏式碉房配以四角飞檐的官式方亭。但不同于传统的藏式碉房,甘孜寺大殿每层皆有外露的走道门廊,雕梁画栋,应该是藏式碉房与汉式楼阁的交融互嵌(图25)。川西的木里大寺,颇显汉风,也属此类(图26)。

图25 甘孜寺走道门廊

图26 木里大寺立面图

以上两类,不论是“泛汉性”还是“泛藏性”,它们都应该归属于藏汉混合式的藏传佛教寺庙建筑。表面上看,“藏汉混合”的图式,只是汉、藏建筑艺术元素的组合交融,但实际上都是在地化的,如塔公寺见有极具川西特色的“崩空式”木结构,扎美戈寺则普遍运用了白族、纳西族建筑中常见的屏花门窗等。

五、分析与讨论

从民族走廊的视角看“汉藏合璧”图式,我们能够发现一些有意思的现象。一方面,“藏—汉”图式和“汉—藏”图式,是两种反差明显的建筑图式;另一方面,则是具有地域性特征的“泛藏—泛汉”图式。不同建筑图式的生成,按文化人类学家的理解,意味着特定范围内特定族群的民族认同意识的产生。[12]这就是说,建筑图式的生成要置于走廊的族群互动关系之中才能得到理解。

(一)作为一种寺庙的营造传统:“藏—汉”图式随“佛”而入

历史地看,藏传佛教的传入及其所引发的族群互动,是导致“汉藏合璧”建筑图式生成的前置因素。对于“藏—汉”图式,这类因素的影响,或许还是关键性甚至决定性的。因为传统意义上的藏传佛教寺庙建筑,其艺术形态的一个突出特征,就是藏式碉房上覆以歇山金顶的“汉藏合璧”。具体地说,就是歇山金顶及与之配套的斗拱组织,在藏传佛教寺庙建筑尤其是格鲁派寺庙建筑上的标准化、普遍化运用。作为一种宗教建筑传统,它大致在吐蕃时期开始发生,[13]经过13、14 世纪的本土化,到17 世纪以后,经格鲁派甘丹颇章政权的积极建构才得以定型。对于宗教建筑,约定俗成的营造传统,通常会得到严格的传承,很难发生异变。这是由宗教生活的性质所决定的。就藏传佛教而言,一方面其教理教义对于藏传僧众的约束力,是难以抗拒的;另一方面,其对西藏藏民生产生活的影响力是巨大的,也是藏族社会习惯法形成的重要哲学基础。[14-15]所以,在藏传佛教信仰的核心圈——前后藏地区,历史以来所形成的寺庙营造传统,往往会得到严格有序的传承,而且还会伴随藏传佛教的传播而扩散。青海拉卜楞寺的小金瓦寺、释迦牟尼殿仿大昭寺形式修建,时轮学院仿扎什伦寺时轮学院修建,以及阿里地区托林寺仿桑耶寺修建等,都具有例证意义。

从这个层面来说,川西、滇西北等地出现与前后藏地区具有相承性的“藏—汉”图式的“汉藏合璧”的寺庙建筑,应该是宗教传统发挥着某种作用。因为自公元8 世纪末至9 世纪初,宁玛派传入今嘉绒藏区一带以后,藏传佛教在川西、滇西北的传播和影响,是持续进行的,没有任何间断。萨迦派、噶举派、格鲁派等,都在不同历史时期产生并形成了相应的宗教势力圈,并较为深刻地影响了当地族群文化。比如,被识别为“藏族”的嘉绒人,是古代藏族同化、融合西部诸羌、夷人等族群而形成的;[16]白马藏族则可以追溯到与历史上汉人、藏人和羌人等族群都交往密切的古氐人。[17-18]持续的“藏化”,尤其是公元17 世纪中叶以后,极重宗教规范且掌握了前后藏地区政教权力的格鲁派,在川西、滇西北等地大量营造宗教寺庙,并将噶举派、宁玛派、萨迦派等寺庙改宗的事实,[19]都为这种“宗教传统”的巩固和延续夯实了民族与宗教的基础。

应该说,正是这种宗教上的“传统性”,加上格鲁派的积极塑造,“汉藏合璧”的寺庙佛殿建筑的营造传统,便在格鲁派政教势力所辐射的范围内广泛传播开来。宿白先生指出,17 世纪下半叶以后至18 世纪很多藏传佛教寺庙,被加盖歇山式金顶及其配套的斗拱组织,是“五世达赖为格鲁派寺院制订的多种规章制度中的一部分”。[4]201-202也就是说,这种建筑图式的形成,与格鲁派长期形成的严格的宗教规范是直接有关的。香格里拉噶丹·松赞林寺,是在固始汗和硕特部军事支持下剿灭中甸一带的噶举派之后,由五世达赖喇嘛仿布达拉宫所亲自选址营建的事实,就不难说明问题。

(二)作为文化权力博弈的结果:“汉—藏”建筑图式的反差形成

至于与“藏—汉”图式形成明显反差的“汉—藏”图式是何以形成的,则恐怕要从地理空间的分布规律上找寻线索。从地理空间上看,“藏—汉”图式主要分布于藏彝走廊北部邻近藏文化区或者正处藏文化区的川西北甘孜、白玉及滇西北的香格里拉、德钦一带,并且以宁玛派、格鲁派寺庙为主;兴建时间上,则广泛出现于格鲁派甘丹颇章政权建立之后的历史阶段;“汉—藏”图式则多见于次层藏文化圈、邻近汉文化圈的区域,如滇西北的丽江及川西的马尔康、金川、红原、木里一带;兴建时间上,大多出现于元朝在此设行省、置土司以后。这种分布规律提醒我们,这两类图式的生成,应该还与特定范围内的文化体系的历史性形成存在关联。更进一步说,这或许是某种文化权力影响下的结果。因为自吐蕃东扩以后,藏传佛教的不同教派就先后传入藏彝走廊,并因西藏本土政教权力的更迭变化,以及这些教派传入后与当地族群势力(土司)的交往互动关系,而程度不同地影响着这一区域的文化生态。这从滇西北的政教发展脉络中可得到印证。

历史上活跃于滇西北的教派,主要是噶举派和格鲁派。史料显示,帕木竹巴政权在元末取代萨迦政权之后,到明代,噶举派的影响力就辐射到了川西、滇西北。这从得银协巴被明成祖封为大宝法王以后,一直到明末,黑帽系第八世活佛弥觉多吉(1507—1554)、红帽系第六世活佛却吉旺秋(1584—1635)、黑帽系第十世活佛却英多吉(1604—1674)等,[20]广泛活跃于这些地方即可见一斑。这也恰好印证了现存噶举派寺庙,在兴建时间上何以主要在明中期以后的情况。只是到了明末清初,随着格鲁派的崛起,噶举派在藏区的大部分寺庙或是被毁,或是被迫改宗,只剩下了一些规模较小的寺庙。格鲁派的强势挤压,噶举派的生存空间从广泛的藏区,退移到了木氏土司控制的云南丽江、维西、贡山等一带。黑帽系第十世活佛却英多吉,就是这时逃来丽江的。[21]丽江周边兴建的不少噶举派寺庙,也大致始于此。

从另一方面说,格鲁派寺庙之所以没有进一步往南广泛出现于丽江周边一带,原因也主要在于实际统治康区的白利土司、木氏土司等地方势力,在政治和军事上极力支持噶玛噶举派,[22]224-242[23-24]并与格鲁派甘丹颇章政权形成抗衡。这就是说,格鲁派坚守的宗教传统,对于屈居在木氏土司控制之下的丽江一带的噶举派,是没有约束力的。所以,与噶丹·松赞林寺①噶丹·松赞林寺由五世达赖亲自选址后仿布达拉宫修建的。后来又因七世达赖喇嘛的支持,得以持续扩建,便形成了如今的规模。可以认为,噶丹·松赞林寺是格鲁派在滇西北政教影响的势力象征。是格鲁派政教权力意志产物不同,位于丽江的噶举派五大喇嘛寺的修建,应该受制于木氏土司及当地族群的文化意志。丽江自明代洪武十五年(1382)就接受中原王朝的政治统治。文献显示,历代木氏土司都十分仰慕汉文化,尤其是明末土司木增,据称其对于《史记》以来的中国正史无所不通。[25]也就是说,汉文化在当地的影响,是根深蒂固的。到清代,这种源自中原的文化影响力与日俱增。顺治十七年(1660),清廷设丽江军民府;雍正元年(1723)实行“改土归流”,朝廷统治权巩固的同时,也将中原文化深度嵌入了当地。可见,相比之下,明代以来,丽江一带中原王朝的政治影响力,是要远远大于噶举派的宗教影响力的。加之,避难的噶举派,又并未有如格鲁派一般的政教权力,所以,丽江五大喇嘛寺以“汉—藏”图式为特征,是有着文化逻辑上的合理性和自觉性的。正如人类学家弗雷德里克·巴斯(Fredrik Barth)强调的,“当政治团体依据民族标准来申明他们的反对立场时,文化变迁的方向也随之受到了影响”。[26]就是说,特定范围内的文化生成,与政治团队的文化主张是关联的。王明珂指出,这些地区之所以“呈现出‘汉’与‘藏’间一截一截的连续过渡变化”,“是由于长期以来,本地人群处于‘汉’‘藏’两大文化系统所致”。[27]89

(三)作为地理环境的文化表征:“泛藏—泛汉”图式的在地性生成

美国艺术地理学家考夫曼(Thomas DaScota Kaufmann)研究发现,建筑艺术的形成,与生产或制作他们的地点有着极为密切关系的,建筑艺术不仅会程度不同地对地理环境产生反应,也能通过地理环境塑造当地族群文化的差异,进而“产出与众不同的物品种类”。[28]作为地缘性产物的“泛藏—泛汉”图式,莫不如此。在地形封闭、山高谷深、交通不便的藏彝走廊,直至信息发达的今天,“十里不同音,百里不同俗”的文化现象,都仍然显著,何况在信息闭塞的传统社会。这明显是藏彝走廊特殊的地理环境所影响和决定的。地理的阻隔性,成就了藏彝走廊的文化多样性。石硕指出,藏彝走廊中民族或族群的文化特质及彼此的差异,不仅在自称、语言、历史记忆和宗教信仰四个方面极为显著,而且这四个因素具有十分突出的稳定性与传承性,不会轻易发生改变。[22]261-290换言之,也可认为,地理的阻隔,不仅会影响汉、藏文化在此的传播向度与深度,也会导致其文化发生程度不同的异变。确切地说,这种“异变”就是“在地化”。丽江五大喇嘛寺建筑见到纳西族、白族等本土族群的建筑要素,川西北藏传佛教寺庙建筑见到崩科式结构等,都充分表明了此点。王明珂在川西岷江一带的考察也发现,“在这儿最值得注意的文化现象是,由东向西、由南往北,都呈现由汉至藏(嘉绒)的过渡现象。愈靠东方、南方的村寨,愈受汉文化的影响;愈往西、往北去,便愈多嘉绒藏文化因素”。[27]10就地理位置看,被第一级阶梯囊括的青、藏两省呈西北向东南倾斜,而紧邻着四川西部的阿坝与甘孜;南部则因横断山与三江流域的天然屏障,而与滇西北阻隔。因此,以藏传佛教为代表的藏文化,在地形地势惯性的影响下,自然便对与西藏处于同一高原体的甘青与川西影响更大。而滇西北地区东部相对和缓的地势,则显然为汉文化的传入创造了更为便利的条件。川西高原藏传佛教寺庙建筑以藏式为主要特征,滇西北丽江一带则以汉式为主要特征,便都具有了艺术地理学的意义。

不同类型的“汉藏合璧”图式,从微观角度表明川西、滇西北藏传佛教寺庙建筑,是经过在地化、本土化改良或者变迁之后的一类文化形态,是藏传佛教及其文化的“入乡随俗”,是藏彝走廊文化族群性的交融与汇集。换言之,作为一种历史以来可被看到的“族群交往记忆”,“汉藏合璧”图式所引发的认识,以及它在当代的复活或者本就“活生生”的存续,通过凝练的视觉图式,可以打通历史与现代的族群记忆鸿沟,助力作为统一多民族国家实体中的“我们”对“中华民族”的积极认同。

图片来源:

图1-3、图6-8、图11-13、图15-16、图22-26:笔者自绘。

图4、图5:王迪绘。

图9、图14、图20、图21:笔者整理。

图10、图17-图19:笔者自摄。