人民形象的呈现及象征意义

—— 以新中国十七年(1949—1966)美术中的人民形象为例①

2023-08-31上海大学上海21000

黄 惠(上海大学,上海 21000)

中国历代美术作品所刻画的人物,既有正襟危坐、正视前方的圣人佛祖或帝王将相,他们居于中心的位置,彰显出掌权者特有的威仪气度和等级地位;也有沉思、观云,或是垂钓、放艇的悠闲文人,缀饰于“如诗的山水”画境之中,传达出人与环境互释的审美旨趣和文人幽居闲适的生活意趣。对于缺乏主角光环的普通百姓来说,他们的形象长期遭到高不可攀的庙堂美术的漠视,只在少数画家笔下呈现,他们或是被想象成生存艰辛和生命卑微的群体,被塑造成与“民间疾苦”相连的灾民、流民,最著名的例子是蒋兆和于1942 年左右创作的聚焦国难背景下民众苦难的人物长卷《流民图》,反映出画家对人民的同情、悲悯之心;或是在画家笔下展露出粗鄙、无序和精神愚昧无知的一面,隐喻画家对底层民众“哀其不幸,怒其不争”的态度。

1942 年,毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)中明确了“人民”概念的范围——一切被帝国主义、封建主义、官僚资本主义(“三座大山”)压迫、剥削的群体和阶层,都属于人民的范畴。毛泽东还指出:“拿未曾改造的知识分子和工人农民比较,就觉得知识分子不干净了,最干净的还是工人农民,尽管他们的手是黑的,脚上有牛屎,还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。”“(我们的文学艺术都是)为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作,为工农兵所利用的。”[1]851毛泽东的《讲话》首次“颠覆”了工农与资产阶级、小资产阶级知识分子之间的等级关系,为人民的政治地位确定了基调。此后在当时的社会阶层中,农民比知识分子处在了一个更高的道德价值层。[2]99在国家权力话语的支撑下,美术界也明确了美术创作此后遵循的实践方向和总体方针,即艺术要为现实政治服务,要为千千万万的人民服务,为工农兵服务。

新中国成立之后,人民主体地位的确立和政治环境的变迁进一步呼吁着人民形象“质的革新”,新中国美术亟需打造一批具有现代品格的人民形象,并建构一种新的民族国家精神。新中国十七年(1949—1966)时期,人民作为社会力量被赋予了极其重要的文化意义,涌现出大量表现人民形象的美术作品。本文将以新中国十七年美术中的人民形象作为研究对象,对人民形象的生成与塑造进行深入的考察,并以具体绘画作品为例,探寻人民形象的象征意义与新中国视觉建构体系之间的关联。

一、置换与组合:塑造作为个体的人民形象

新中国美术家对人民形象的建构,既有从微观角度关注作为个体的人民,如刻画女性、劳模形象在日常情境中的生活状态,也有表现作为集体的人民的群体性活动。就表现个体的人民来说,新中国十七年美术一个最突出的特征就是,人民形象“置换”了以往绘画中那些高不可攀的崇高形象,在视觉结构中占据了核心地位。

新中国美术中女性劳动者形象给人留下深刻的印象,如广受好评的杨之光的《一辈子第一回》生动刻画了一位老大妈手捧平生第一次拿到的选民证百感交集的情景。画家对老大妈脸上的皱纹、花白的头发和粗布衣服写实性的刻画符合人们心目中传统老年劳动妇女形象的特征,而老大妈脸上的微笑、手中的选民证则充分暗示着新社会人民获得政治权力,参与新中国建设的现实。劳动妇女在旧社会属于社会最贫困、最底层的,更是毫无政治权利可言的落后群体。画家选择这样一位劳动妇女形象作为主角,反映出从前这一“面目模糊”的社会群体对于拥有掌握自身命运的政治保障发自内心的喜悦,这种身份上的反差也使得画面中的人民形象更加富有张力和震撼力。王霞的《海岛姑娘》则一改以往描绘年轻女性那种精雕细琢的笔触,刻画了一个脸膛通红、胳膊粗壮有力的渔村姑娘形象。这一形象充分满足了当时政治意识形态中对“时代不同了,男女都一样”“妇女能顶半边天”的女性形象的期待,成为新中国十七年时期女性崭新形象的存照。

社会主义建设是新中国建设初期的主旋律,劳动模范作为“从群众中来,到群众中去”的时代先锋,发挥他们的典范带动作用是国家调动人民群众劳动热情和生产积极性的重要举措。因此,劳模形象不仅是国家意识形态重要的象征符号,也是新中国人民形象的集中反映,是这一时期美术作品重点描绘的主题。1950 年7 月21 日,中央人民政府政务院第四十二次政务会议通过《关于召开全国战斗英雄代表会议和全国工农兵劳动模范代表会议的决定》,毛泽东在祝词中指出:“(劳动模范)是全中华民族的模范人物,是推动各方面人民事业胜利前进的骨干,是人民政府的可靠支柱和人民政府联系广大群众的桥梁。”[3]5这次大会不仅是新中国召开的第一次全国性的表彰与奖励大会,同时也是一场盛大的政治检阅与革命总结活动。[4]172劳模大会召开后,在毛泽东的号召下,美术界出现了众多表现劳动模范的作品,以徐悲鸿为代表的美术家们积极开展为战斗英雄和劳动模范代表画像的活动,并在1950 年第5 期《人民美术》杂志上刊登了一系列描绘劳动模范的素描作品,包括:徐悲鸿《空军学习模范曲以祯》、吴作人《四川澎溪植棉劳模贺松庭》、李桦《天津化工厂创造改进技术模范刘宝忠》、董希文《四野战斗英雄赵兴元》、王式廓《二野战斗英雄桑金秋》、艾中信《四野女战斗英雄郭俊卿》、韦启美《海军工作模范隋树德》等。这些作品大体都是以速写的形式绘制的劳动模范头像或半身像。吴作人《特等劳动英雄李永像》、靳尚谊、傅植桂《把第一个无缝钢管献给毛主席》则是以油画的形式诠释了相似的命题,在细致入微的描绘人物真实面貌的基础上,刻画出人物富有神采的精神动态,集中概括地塑造出既有共性又有个性的人民形象。

值得一提的是,这些侧重表现人民的生活、事迹和品质的美术作品,其创作目的不仅仅是要表扬一个人或奖励一个人,而是要依托这些先进人物形象,在群众里宣传推广,来调动人民群众劳动热情和生产积极性。因此,在以主要人物为核心或是以情节叙事为中心的群体画像当中,虽然美术家会借助构图、明暗、色彩等方式巧妙地突出主要人物的核心地位,以展现中心形象的感召力量,但与那种带有封建等级色彩和帝王神化意识的“主大仆小”图像表达截然不同的是,主要人物与周遭次要人物在形体比例上一般都比较均衡,他们共同形成一个具有整体感的视觉结构。如冯真的《我们的老英雄回来了》(1950)、赵正、金克全的《半工半读》(1964)、哈定的《研究》(1950)等都是以“置换”的方式表现的人民形象,既突出了人民个体形象,彰显优秀劳动者的感召力量,同时也弱化了形象塑造上的权力意志和威严感,这样的人民形象显然是适应和满足国家意志和人民“集体”愿望及欣赏习惯的。

人民形象与领袖形象的“组合”是新中国时期表现人民个体形象的另一种典型图像模式。林岗的《群英会上的赵桂兰》(图1)描绘的是毛主席接见工人劳模赵桂兰的情景,这一图像模式最为重要的作品。在构图上,《群英会上的赵桂兰》通过毛泽东、赵桂兰、周恩来三个形象之间的内在联系,形成一个立体的组合形象单元,突出了所要表现的主体形象赵桂兰,但又不影响毛泽东的中心位置。这样的“组合”不仅传神地描绘了毛主席等领袖人物的形象,浓缩了重要的历史时刻,能够满足人们对领袖人物的敬仰,也表现出美术家对劳动模范赵桂兰的尊重与爱戴。人民形象与领袖形象形成一个有机的视觉整体,也更容易引起人们对人民的情感与身份认同,进而获得共同建设新中国的强烈集体意志。

图1 林岗《群英会上赵桂兰》,中央美术学院美术馆,年画,176.5x213.5cm,1950年

二、嫁接与衬托:展现作为集体的人民形象

应当指出,新中国十七年是一个集体意志、典型意象占优的时期,毛泽东思想一贯以来所主张的“人民路线”是“集体的人民”,是一个整体性的概念。因此,相对于突出表现作为个体的人民形象,这一时期美术家创作了更多的具有浓郁的集体主义色彩的,反映人民群体性活动的美术作品。对人民形象群像式的视觉呈现,以新年画和新国画最具有代表性。

毛泽东在《讲话》中已经提出:“为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题。”他明确指出:“一切革命的文学家艺术家只有联系群众,表现群众,把自己当做群众的忠实的代言人,他们的工作才有意义。”[1]851这不仅要求文艺工作者必须与人民群众保持密切的联系,在他们的生活和斗争中发现创作的源泉,同时也是号召文艺工作者在创作形式上,能够合理利用旧文艺形式从事文艺普及运动,鼓励文艺工作者采用容易为人民群众识别的表现形式来表现人民的新生活。新中国成立后,文化部于1949 年11 月23日颁布了毛泽东批示同意,由文化部部长沈雁冰署名发表的《关于开展新年画工作的指示》,再一次将“艺术反映人民生活”的原则以官方的形式加以表达,全国性的新年画创作运动由此展开。

所谓新年画,是新中国成立后国家对民间旧年画的形式内容等进行改造后而产生的一种新时期的年画。我们知道,新的革命意识形态在与民间传统艺术形式彼此投合的同时,不可避免的会产生一些文化冲突问题,发生旨趣甚至立场的矛盾。因此,美术家在新年画的创作上,不是简单的“移植”,而是以“嫁接”的方式,在保留一定的世俗性和普通百姓“喜闻乐见”的艺术形式的前提下,祛除了旧年画中“封建迷信毒素”,对旧年画的主题进行了创造性转化,用以“宣传中国人民解放战争和人民大革命的伟大胜利,宣传中华人民共和国的成立,宣传共同纲领,宣传把革命战争进行到底,宣传工农业生产的恢复和发展。”[5]如张碧梧等九位美术家共同创作的新年画《乘风破浪各显神通》,就是以新的人民形象“嫁接”到传统年画主题中,乘风破浪的不再是道教神话中的“八仙”,而是脚踏齿轮、驾驶拖拉机和摩托车的工农兵。《刻舟称瓜》(1958)的主角则从历史人物曹冲变成了期待着南瓜丰收的普通农民。新年画保留了象征喜庆、热闹和红火的传统年画的色彩配置和吉祥图案,以作为集体的人民形象取代古代神秘色彩的神仙和历史人物,以农产品、新式劳动工具等取代传统年画中的装饰元素,体现了新年画的人民性,表现了人民“新的愉快的斗争的生活和他们英勇健康的形象”,[5]反映出人民群众对未来幸福生活的憧憬。

1958 年5 月23 日,中共八大二次会议正式通过由毛泽东提出的“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线及其基本点。此后,全国迅速掀起了“大跃进”的高潮,表现工业建设题材的美术创作数量大增。作为新中国建设事业的主要力量,工人成为美术作品歌颂和表现的首要对象。新中国十七年美术中的工人形象,不再是“苦力”“大老粗”的劳工形象,而是对社会主义工业化建设充满热情和期待的,有思想、有能力的崭新的人民形象。

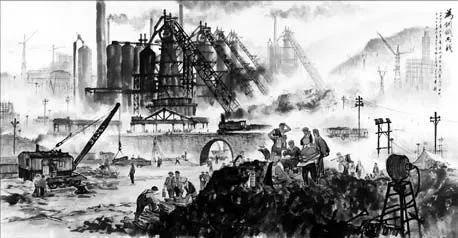

就创作形式来说,美术家往往会通过描绘社会主义建设的宏大的劳动场面,如建设工地、生产车间、钢铁工厂等“新”的劳动空间来衬托工人群体形象,充分展现工人“人多力量大”的集群气魄和集体力量。这类题材的创作尤以新国画的一系列作品最使人耳目一新。1953 年初,作为革命文艺工作者和美术界领导人之一的艾青提出了“新国画”的概念,掀起了中国画改造的讨论热潮。在中国画改造的新形势下,涌现出如张文俊《梅山水库》(1958)、江苏国画院集体创作的《为钢铁而战》(图2)和《人民公社食堂》等用传统笔墨反映新内容的山水画。新国画的审美趣味已迥然有异于追求“无人之境”的传统山水画,表现的景致是烟囱林立,车水马龙,红旗飘飘,遍地英雄。[6]56画面中宏伟开阔的建设场面和气势浩荡的山川林木与浩浩荡荡的工人群体形成了巨大的视觉张力。值得一提的是,尽管人物在画中很小,有时仅仅是点景人物,但他们已不是传统中国画中隐逸于山水之间的悠闲的文人或渔父,而是足以征服大自然的,具有伟大英雄气势和冲天干劲的劳动人民。这类美术作品充分地表现出“战天斗地”的时代精神,折射出这一时期特定的风格趣味和思想观念。

图2 江苏国画院集体,《为钢铁而战》,中国画,231x124cm,1959年

在以钢铁生产和全民炼钢为主题的美术作品中,有相当多的作者是以“人炼钢”的蓬勃场面,来衬托“炼钢人”的思想面貌。亚明的《钢铁捃拾集》是钢铁生产主题的代表性作品。这组作品是亚明参加1960 年“二万三千里”写生过程中的创作的。据有关材料记载,亚明为了更准确地表现他要塑造的对象,真正做到了“深入生活”。在重庆钢铁厂,他画炼钢工人速写,画电焊、出钢、轧钢等,在武汉钢铁公司,从高炉到平炉,从炼铁到出铁,从炼钢到出钢,从运钢到轧钢,几乎都画了速写。[7]242在《钢铁捃拾集》中,亚明以浓淡相间的墨色表现虚实关系,将钢铁生产场景处理得意境十足。在黝黑的钢铁设备之间,亚明以墨线细致地勾勒出工人形象,并以朱砂渲染,来表现在炉前专注而忘我的劳动着,被钢火映红的工人身影。炼钢工人形象虽然不是画面中的视觉焦点,画面中心位置被钢炉所取代,但在红与黑的映衬中,在虚实和明暗关系的对比中,工人形象与周遭环境完美结合,共同构成统合群体精神和集体劳动智慧的“钢铁形象”,其群体性特征愈发凸显。

三、新中国十七年人民形象的象征意义

新中国十七年美术中的人民形象,是新中国美术家建构起来的人民形象。展现新中国全新的人民形象,不仅与画家的艺术技法、审美趣味、创作心态和表达方式密切相关,也受制于画家生存时代的政治意识形态的意志,是一项政治意味浓厚的特殊使命。人民形象凭借其特有的叙事模式为建构意识形态表达的象征观念贡献力量,具有重要的象征意义。

首先,人民形象是人民政治地位的象征。1949年新中国成立后,人民成为国家的主人。人民主体地位的确立、政治环境的支撑和文艺方针的确立,使人民形象成为美术作品描绘、歌颂的对象。美术家凭借各种艺术形式,运用置换、组合、嫁接、衬托等多种方法,来实现人民形象在艺术表现、功能价值和精神意义方面的传承和创新。美术作品中居于画面视觉中心的人民形象,不仅强化了人民形象在叙事上的重要性,凸显出人民在政治身份上的优先性,也是对人民在新中国工农业生产中的“主人翁”地位的视觉认同。人民形象所展示出的“人民在政治上翻了身,当家做了主人”的象征寓意,能够使人民群众从中观照自己并获得价值认同和情感力量。

其次,人民形象是新中国现代化建设的象征。随着新中国初步提出实现“四个现代化”目标的构想,“现代化”成为新中国十七年美术的重要主题。因此,人民形象在塑造上也体现出美术家对社会主义“现代化”建设的新理解。比如,一些美术家会借助拖拉机、抽水机等代表新中国从原始农耕向现代化农业转型的标志物,来作为建构具有现代化特征的人民形象的“关键配置”。如李琦的《农民参观拖拉机》(1950)、武德祖的《我们安装了机械水车》(1953)、赵延年的《工人给我们装好抽水机》(1955)等作品不仅形象地表达出劳动人民的生产热情,而且显示了工农业生产摆脱落后走向机械化、集体化的伟大理想,展现了新中国发展的美好远景。

最后,人民形象也是新时代人民幸福生活的象征。新中国成立之后,仍然有不少表现旧社会阶级斗争的美术作品,如王式廓的《血衣》(图3)(1959)、石鲁的《说理》(1950)、李桦的《斗争地主》(1951)和《清算地主》(1959 年)等。在新时代塑造这类充满“革命性”和“阶级斗争性”的人民形象,不仅符合共产党人“以史为鉴”的执政理念,也是以历史再现的方式对人民英勇抗争精神的赞美。伴随着现代化机械和新的生活方式,美术创作中的人民形象的精神面貌逐渐发生了改观,人民形象的集体表情由阶级斗争时的阴郁、悲怆、愤怒转为欢愉、乐观和明朗。“幸福的笑容”逐渐成为新中国十七年美术中的主要形象表情,“人民形象健康饱满、真实可信,有着新社会中才有的幸福笑容,印证了当时的审美理想”。[8]470

图3 王式廓,《血衣》,中国国家博物馆,素描,192x345cm,1959年

新中国十七年美术中的人民形象,是美术家基于“艺术为现实政治服务”的时代使命和艺术“为人民服务”的政治立场塑造的新中国的新形象。总体来说,这一时期美术作品中的人民形象立意简明、意象明确、象征直白,适应了强调集体意志的社会环境和处于改革、创新的文艺语境的需要,推动了国家意识形态的宣传,引起了美术家的强烈反响,满足了人民心理愿望的表达,承载了人民对新中国“主人”地位的热切憧憬,体现了国家和人民共同期待快速走向“现代化”的愿望,折射出新中国美术创作的价值追求与审美旨趣。但是,随着时代变迁和社会政治环境的改变,新中国十七年美术中的人民形象也显露出历史局限性。比如画面中人物脸上“幸福的笑容”,在“文革”期间演变成了“咧嘴傻笑”[9]296式的脸谱化表情,人民形象也在不断“本质化”的过程中,从充分展现人民在日常生活中的喜怒哀乐的图像表达,逐渐演变成同声同应的“高大全”和“红光亮”的标准化符号,一定程度上导致了人民形象中的日常、人性、温情和尊严等长期被“集体主义”光辉所掩盖,而新中国十七年美术中具有高度一致性和整体性人民形象,将在“文革”结束之后逐渐被“大众文化”所消解,以一种“抽象的伟大”的姿态,成为博物馆中留存的整个民族的历史记忆。

通过对新中国十七年美术中人民形象的呈现及象征意义的梳理与分析,我们可以充分了解到美术家为适应新的时代内容的需要,建构和塑造新中国人民形象的种种努力。新中国十七年时期以人民形象为创作题材的美术作品,从或微观或宏观的角度彰显出时代风貌与社会变迁,具有独特的艺术价值和持久的社会影响力。近年来,以人民形象为中心的主题性美术创作在诸多国家重大美术创作工程的带领下成为社会各界普遍关注的热点话题。如何在坚守社会主义核心价值观和传统文化,坚持党性和人民性的前提下,塑造“一个一个具体的人,有血有肉,有情感,有爱恨,有梦想,也有内心的冲突和挣扎”[10]99的人民形象,发挥其“价值引导、精神引领、审美启迪”的重要教育功能,是美术创作需要面对的新课题。