新金融工具准则下商业汇票会计核算问题分析

2023-08-31叶志秀

叶志秀

自从进入电子信息时代,商业汇票也呈现出了电子化的趋势,在商业汇票会计核算问题愈加突出的今天,新金融工具准则的提出与应用在新的市场环境下很好地促进了商业汇票的会计核算工作。本文将从商业汇票市场的发展历程入手,阐述新金融工具准则的内涵,对在会计核算中带来的变革进行具体论述和分析。

一、我国从计划经济转向市场经济,商业汇票的发展时间较西方发达国家短

1979年,人民银行批准部分企业签发商业汇票(简称“商票”),从上海的纺织行业和服装行业的试点出发,随后推广到了工业与农业领域,也就是俗称的“五行业四品种”。直到20世纪末才形成了一套标准的票据法律制度体系。在商票发展过程中绑定了银企信用,迎来了高速的发展。但是传统的商票发展模式,已经难以适应新时期下的电子票据,商票电子化与新金融工具准则的出台,为商业汇票中的会计核算带来了新的变化。

(一)我国商业汇票的市场发展现状

从我国建立市场经济体制以来,商业汇票的发展成为企业融资的重要依据,同抵押贷款、现金融资等方式相比,商业汇票在市场经济中的流通性更强,便捷性更高,且相关审批手续流畅,市场规模也较为广阔。另一方面,商票不仅是一种融资手段,同时也可作为支付工具,在企业之间充当着信用的参照物。根据形式的不同,商票分为纸质商票和电子商票,目前电子商票的使用较为普遍。

上海票据交易所在2016年率先改革,建立了国内统一的电子票据交易平台,对汇票市场的运转注入了更多的信息与动力。2017年开始,电子商票成为主流的应用模式,电子化的形式为商业汇票的市场带来了巨大变革,但并不能改变其本质。这一阶段,商票业务模式基本遵循此前的商业模式,商票发展依然缓慢。虽然商票的绝对规模有所提升,目前商票承兑余额约2万亿元,商票贴现余额约7千亿元;但承兑商票在整个商业汇票中的相对规模依然不高,目前商票承兑余额占比约14.1%,商票贴现余额占比约7.7%。下图1展现了2017~2020之间我国的商票承兑,贴现情况。

(二)新金融工具准则的内涵

新金融工具准则指的是2017年所公布的三项文件,分别是企业会计准则22号、23号、24号文件。此三项文件被统称为新时期的新金融工具准则,这三套准则内容上的变革主要体现在三个领域。

1.对商业汇票市场中企业的金融资产的分类方法进行了细致的规定,从旧准则的四分类变为了现在的三分类;

2.在会计核算方法方面进行了变革。根据企业的实际运行规模决定,由“已发生损失法”改为“预期损失法”;

3.在商业汇票企业核算中的套期会计管理方式进行调整。使得新的会计方案可以更如实地反映企业的风险管理活动。

上一套传统的金融工具是在2006年发布的,难以适应新的市场发展要求。传统金融工具准则在2008年金融危机的对抗中表现出了众多明显的问题。在市场的会计管理中,传统准则的运行导致会计核算中的主观意识参与度高,影响会计信息的准确性;另一方面则是对会计核算的处理原则过于标准化,或者制度化,缺乏对实际情况的有效識别,尤其是在金融证券化过程中,对会计实务的核算指导欠佳,与企业资产风险管理的实际状况存在一定的距离等。尤其是在企业会计核算出现了电子化趋势之后,旧准则已经无法推动商业汇票市场的稳定发展,反倒在一定程度上产生负面效应。因此新准则的出现对优化市场资源配置,改善传统金融会计核算效果意义重大。

二、企业管理商业汇票模式下,会计核算存在的问题

(一) 再贴现服务中的流程复杂

再贴现是指商业银行或其他金融机构将其所获得的未到期票据转让给中国人民银行,以获得一定的资金,即商业银行和中央银行间的票据买卖。按照传统的业务流程,再贴现申请得到批准后,需要双方单位签订相应的再贴现合同,对相关的财务要素进行书面约定,如利率、利息、金额宗旨、交易期限以及再贴现方式等。金融机构作为再贴现服务中的重要参与者,主要工作职责是核查凭证,根据商业汇票填制凭证,连同汇票一起交给银行相关的信贷部门进行审批,并交给营业网点作为记账凭证。营业网点收到后需要对其进行核算,相关的数据资料与流程需要重新浏览,审核无误后再进行会计核算,每一张商业汇票均需单独作为一笔会计事项进行处理,会导致核算业务量与存在风险的增多。在复杂性的会计标准与核算准则下,导致整个流程的复杂化。

(二)背书和贴现未终止情况下的资产认定

票据在背书或贴现时出现无法判断是否终止的情况时,资产认定的模式便不被允许以公允价值计量,在分类中也不被纳入其他综合收益的金融资产。在商业汇票市场的复杂情况下,企业贴现服务申请票据在期限内无法获取足够的本金,将会通过出售该票据的方式来满足企业资金流的周转。此时,金融资产的分类标准需要以公允价值计量,并且公允价值变动带来的收益可纳入其他综合收益。

三、新金融工具准则带来的会计变化

金融工具带来的会计核算变化主要体现在五个方面,具体情况如表1所示。

下面将从商业汇票领域的不同方面进行具体阐述。

(一)商业汇票的列报变化票据

按照旧金融工具准则,在商业汇票的企业财报中,它的报表项目为应收票据,新金融工具准则施行后,企业财报中列举的“应收票据”一项,在满足一定要求的基础上可以调整为“应收款项融资”。前者在相关工具准则中的规定,是属于反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票,从性质和用途上来说,包括了银行承兑汇票和商业承兑汇票;后者在企业资产评估过程中,主要用来反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。这一变化阐述了新金融工具准则在企业财务中的分析涵盖范围更加广泛。因此,在实际的企业财务报表中,应收商业汇票列报于“应收票据”还是“应收款项融资”,取决于其作为金融资产被分类到了以摊余成本计量的金融资产还是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

根据表1结果所示,新工具准则对金融资产的分类进行了调整,从管理要求上来说,是结合财务成本计量的情况进行金融资产分类的判断。如企业财报中存在的“应收票据”项目,传统的计量标准是统计现金流量,是以摊余成本为依据的,根据这一数据收取汇票的商业金融管理模式是我们传统的管理方式。在新准则的应用下,企业金融管理模式的标准扩大为收取合同现金流量和出售该票据的双重目标,在报表中的贴现服务中体现为“应收款项融资”。

(二)金融资产分类变化

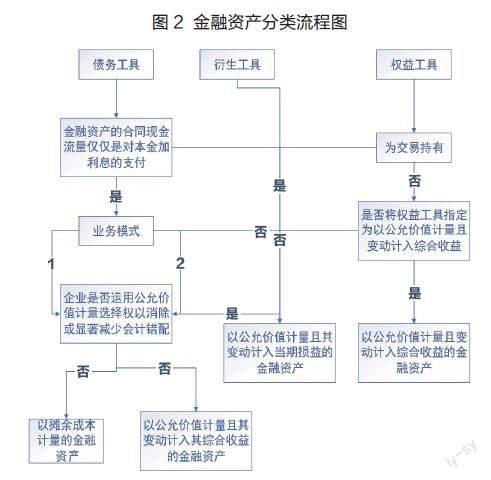

如表1所述,舊金融工具准则对企业金融资产的归类情况划分复杂化,考量的相关会计信息较多。这一分类的依据主要是依靠金融资产的持有目的来划分的,从制度上避免不了人的主观意识,导致在数字化信息的商业汇票会计核算中出现了不适应性。新修订的金融工具准则对判断依据做出了修改,对分类的内容也改为了三类,以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益三大类别。具体的分类变化依据与内容如表2所示:

(二)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(三)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对企业的金融资产管理同企业现金流的特征进行结合

新金融工具准则出现之前,分类依据主要是企业对资产的持有目的与运行使用,在排除持有至到期投资和交易性金融资产后,将可供出售金融资产作为兜底科目,大量以成本和公允价值计量的金融资产划分为可供出售金融资产。新金融工具准则在这一领域提出了新的要求,判断依据是现金流测试和公允价值选择权的结合,在企业交易中的可交易资产或者非流动固定金融资产作为保底项目。可交易的金融资产划分标准是债务投资工具和权益投资工具的应用与否。其中对借贷现金流的测试和是否属于权益工具的判断为实际企业业务中进行判断操作的难点。具体分类流程如下:

(三) 商业资金流通变革

商业汇票对市场经济的变革也影响着企业商品的入账。新金融工具准则对企业购买商品的来源地进行了区分。对于国内企业以及国外在国内的分销商,在国内网络进行销售和出口的商品是通过国内购买的,则购买的成本费用在企业报表中体现为当期损益,属于企业经营费用的一部分;另一方面,在国外采购的商品,进货的原价作为采购成本的一部分,也同样列入当期损益中。区别在于这一成本价包括采购的原价,外汇比例差与相关的关税。

(四)应收款项会计核算

应收款项是针对企业未来营收的评价指标,当企业进行带追索权的带息商业汇票贴现时,存在着票据到期但未全额支付到期值的情况,贴现人如何进行该部分的财务处理一直是商业汇票中的疑问。新工具准则的应用下,针对短期借款的情况,账户持有者应当按贴现净额入账,在票据到期后将未计提的票据利息记入“账务费用”的贷方。

结语:

金融工具的确认,企业会计核算的应用不单单是企业业务中必要的参考依据,同时也是我国经管专业的重要学术热点。传统的市场环境下,商业汇票被作为企业融资的重要经济手段,旧时的金融工具准则无法适应逐渐数字化与信息化的市场环境,在某些情况下对商业汇票的会计核算产生一定的阻碍,导致不同企业规模对商业汇票的披露程度不同。因此新金融工具准则的应用可以促进商业汇票中的会计审核质量,保证会计信息的实时性与唯一性。