西林:帮助建设武汉长江大桥的苏联专家

2023-08-29梅兴无湖北

○梅兴无(湖北)

2015 年5 月8 日,国家主席习近平访问俄罗斯期间,在莫斯科会见俄罗斯援华专家和亲属代表时,用“吃水不忘挖井人”来表达中国人民对援华专家的感谢,他还特地提到了3 位专家的感人事迹,其中一位就是桥梁专家西林。西林全名康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·西林,是20 世纪50 年代建设“万里长江第一桥”——武汉长江大桥的苏联专家组组长,他在援华期间,与中国人民结下了深厚的友谊。

“我随时准备接受审判”

1949年9月下旬,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了建造武汉长江大桥的议案。1953 年4 月1 日,中央人民政府政务院正式批准铁道部成立武汉大桥工程局,志愿军铁道兵团第三副司令员兼总工程师彭敏任局长、武汉市委第一书记王任重兼政治委员。

为了确保设计工作的可靠性,中国政府向苏联请求技术援助。1954 年9 月,苏联政府派遣以康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·西林为组长的由28 位桥梁专家组成的专家组前往武汉,与中国建设者一起,承担起建设武汉长江大桥的重任。

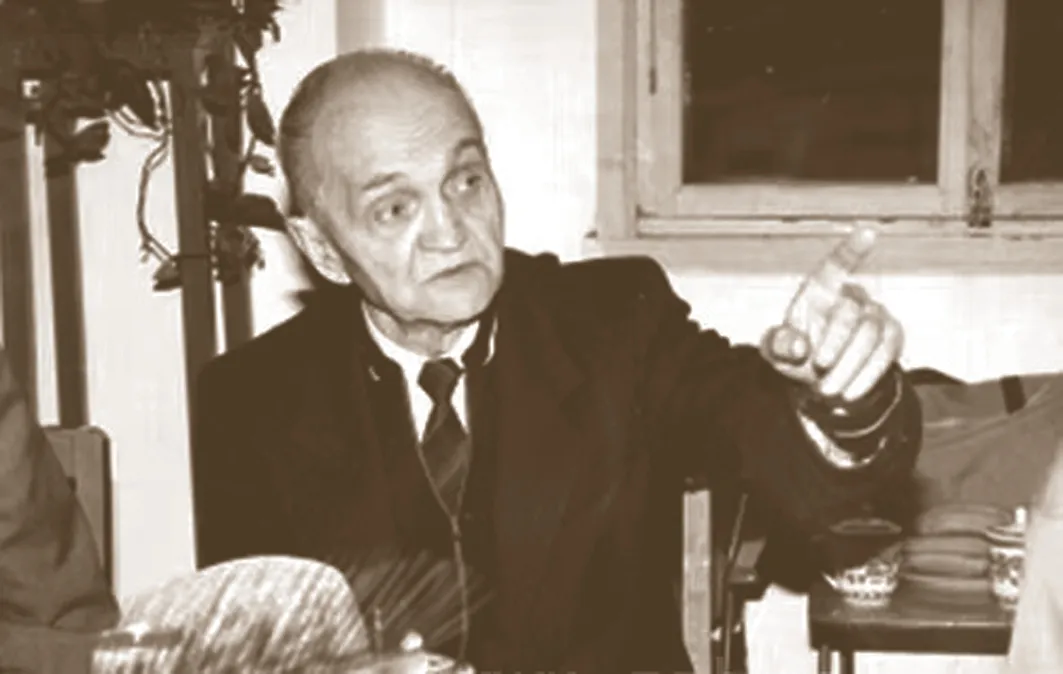

康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·西林

西林1913 年出生在苏俄一个普通工人家庭,是毕业于莫斯科铁道运输工程学院的高材生。他对中国并不陌生,早在1948 年夏,他就随苏联抢修队来到中国东北,与时任东野铁道纵队第三支队支队长的彭敏率领的铁道兵并肩战斗,日夜抢修被破坏的第二松花江大桥,保证了东野大军顺利渡江。1949 年,西林再次来华,担任军委铁道部(中国铁道部前身)顾问。这年夏,洪水暴发,彭敏在修复陇海铁路洛河桥时遇到技术难题,西林雪中送炭,协助彭敏及时修复洛河桥,使陇海线贯通。随后,他们又一起参与了成渝、兰新铁路桥梁的架设。彭敏钦佩西林技术高超,视他为良师益友。1953 年7 月,彭敏率中国铁道部代表团,带着武汉长江大桥的全部设计图纸和技术资料,专程赴莫斯科请苏联专家进行技术鉴定。苏方派出包括西林在内的25 位桥梁专家组成的鉴定委员会,讨论鉴定了两个多月,对方案进行了反复研究、完善,并同意按这个方案实施。

西林到武汉后,与老朋友彭敏见了面,两人紧紧地拥抱在一起。那年武汉酷热难当,中方安排苏联专家上庐山在凉爽安静的环境中工作。可西林执意留在武汉,直奔大桥建设主题。他第一次与彭敏交谈,就直抒自己经过深思熟虑的想法:“你知道,在莫斯科开的鉴定会我是参加了的。大桥的设计文件我认真研究过,我认为建造大桥基础不宜用‘气压沉箱法’施工。但是鉴定委员会里都是我的前辈,他们是技术权威,我不好说话。”彭敏有些吃惊地看着西林,静静地听他说下去,“我有个新办法,但它在苏联也没有用过,因为苏联没有长江。现在长江上造桥,用得上新办法,希望得到你的支持。”

随后几天,西林向彭敏详细介绍了他所说的“新办法”——“管柱钻孔法”的技术理论、施工方法以及优越性,还将“管柱钻孔法”与传统的“气压沉箱法”两种建造桥墩的施工技术进行了详细比较。西林强调说,用“气压沉箱法”下沉速度是以每昼夜几公分计算,而“管柱钻孔法”下沉速度则是以每分钟若干公分计算的,且新方法主要在水面上作业,能够保障工人健康。两种方法的优劣显而易见。

听完西林的介绍,彭敏陷入沉思。“气压沉箱法”已有无数成功的经验,且被桥梁界广泛认可,武汉长江大桥初步设计和鉴定意见都采用了这一施工方法。而“管柱钻孔法”之前没有任何人尝试过,谁敢打保票成功啊!彭敏决定开会把这个问题交给中苏专家一起讨论。

会上,中方专家对新方法抱有很大的兴趣,但提出许多疑点和问题;而与西林同来的几位苏联专家则提出反对意见,理由是施工方案已经过苏联鉴定委员会审定,不宜改变。一位苏联专家甚至说:“一个人用右手摸自己的右耳朵,只要一抬手就摸到了;但现在你却要把手绕到脖子后面去摸,还能摸到吗?”西林忍不住站起来,严肃地说:“同志们,我们讨论的是桥梁基础的施工方法,不是摸耳朵!‘气压沉箱法’是个百岁老人,关于它有上百本书;‘管柱钻孔法’是初生婴儿,还没有一本书。苏联没有像长江这样的河流,无法试验。这次在长江上有必要试用一下。”

西林(前右)与彭敏(前左)合影

彭敏认为新方法优点明显,成功概率也很大,倾向于采用。但兹事体大,他急匆匆地赶到北京,直接向铁道部部长滕代远汇报,请求改变已由两国政府批准的桥梁基础施工方案,改用“管柱钻孔法”施工。滕代远对此非常重视,召集有关单位专家进行讨论,并速报国务院。周恩来获悉后,也亲自听取了各方面的意见,为稳妥、可靠起见,要求新方案经过实验才能施工。

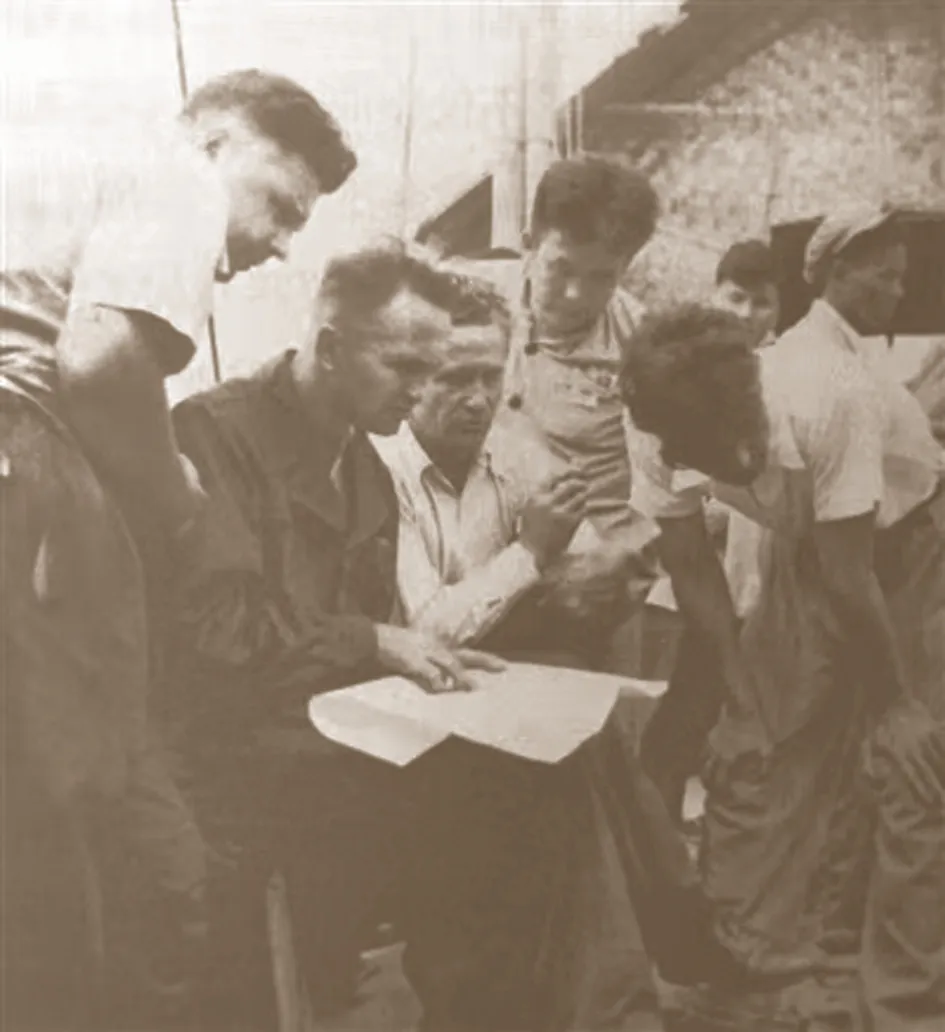

得到中国政府的支持,西林格外激动,仿佛浑身增添了无穷的信心和力量。他说服苏联的同行们,统一思想,与中国技术人员、工人一起迎难而上。1954 年10 月,专家组在汉阳的莲花湖畔摆开战场,对“管柱钻孔法”的各个工序逐项进行试验,从预制管柱、下沉、钻孔、清碴,到水下混凝土封孔、钻取岩芯试压,从小直径管柱至大直径管柱,从岸上到水上,进行了一系列艰苦的试验,建起了35 个试验管柱。挫折—改进—再挫折—再改进,专家组反复试验,反复改进,单为钻机选择钻头就前后更改了8 次方案。西林不禁感慨:“做这样的事,人的神经需要坚强些。”

西林(左二)在大桥试验工地

这时,苏联政府得知了武汉长江大桥改变施工方案一事,派出以运输工程部部长哥热夫尼柯夫为首的代表团来华,随团还来了一批苏联工程界权威专家,名义上是“参观”武汉长江大桥施工,实际上是来“审查”新方案。

西林内心很紧张,强作欢颜对彭敏说:“我随时准备接受审判。”彭敏安慰他:“不要紧张。新方案是中国政府批准试验的。”苏联代表团专家抵达后,审阅图纸资料,察看现场施工,听取西林“答辩”,对新方案“审查”了十多天。彭敏心里也没有底,对陪同苏联代表团来汉的滕代远说,担心苏方否定这个方案,把西林撤回国去。滕代远坚定地表态:即便那样,我们还按西林的方案干!

在滕代远、彭敏的支持下,试验工作终于得以继续下去。经过半年多的试验,结果证明新方案是可行的、科学的。

1955年7月,国务院正式批准了新方案。苏联的权威专家通过工地验证,也认可了“管柱钻孔法”,还从苏联国内派人到武汉大桥工地学习观摩“管柱钻孔法”,打算将此法在苏联国内推广。

滕代远在铁道部会见了西林,告知中苏两国政府已批准建桥技术文件,现在可以放开手脚大干了。西林喜悦之情溢于言表:“太棒了!”

“我们的帮助是微小的”

1955 年9 月1 日,武汉长江大桥建设工程正式开启。在实际施工中,“管柱钻孔法”的实施并非一帆风顺。由于打桩机的原因,第一根管柱下沉到岩石盘,整整用了7天7夜。西林认为,这样的效率是不能容忍的,必须对打桩机进行改进。

为此,以西林为首的专家组把苏联设计的震动打桩机的图纸贡献了出来,并将正在北京苏联展览馆中进行展览的震动打桩机展品拆卸后拍照、制图,作为仿制参考。大桥局千方百计集中国内这方面的顶尖工程技术人员到桥机厂,与西林等专家联合攻关,边试制、边试用、边改进,终于试制出威力强大的震动打桩机,10 分钟内便可使管柱下沉4.78米,从根本上解决了管柱下沉到岩盘时间过长的难题。此后,一根根大型管柱牢牢插进江底岩盘,大桥的施工速度一提再提,巨大的桥墩陆续露出水面。

正当长江大桥如火如荼地建设之时,1956 年5 月31 日,毛泽东乘飞机从长沙抵达武汉,在王任重、彭敏等人陪同下,乘武康轮视察长江大桥建设工地。彭敏向毛泽东详细汇报了运用西林的“管柱钻孔法”施工的情况。毛泽东听后高兴地说:“‘管柱钻孔法’是苏联工程师发明的,可他们不敢用,我们用了,证明是成功的。长江大桥的建设,就是世界水平嘛!”

彭敏还汇报说,我国的工程技术人员虚心向西林等苏联专家学习,做到一要建成大桥,二要学会技术。毛泽东对大桥局这一做法很满意,嘱咐要把“建成学会”作为建桥工作的方针来坚持,“要在建设中培养出上百个建桥工程师”“将来长江上修上20 座、30 座桥,黄河上修上几十座,到处都能走”。

这次视察,毛泽东虽然没有见到西林,但毛泽东的关注和肯定给西林以极大的鼓舞,激励他与建桥大军一起,以更加饱满的热情投入大桥建设。

武汉长江大桥共设计了8 个桥墩,其中7 个桥墩都位于结实的岩盘上,唯有7 号桥墩所处地段是炭质页岩,这种岩基松软得像破碎的蜂窝煤块一样,在这样的基础上建造桥墩,施工难度之大可想而知。为攻克这一难关,西林与中国专家一起研究,采用了有别于其他桥墩的“钢板桩围堰管柱基础”技术施工,以强力射水下沉钢筋混凝土管桩,构筑深达32 米的围囹和39 米的钢板桩围堰,墩身做成薄壁的钢筋混凝土轻型格式结构,使桥墩自重减轻了880 吨。

1956 年6 月14 日,正值长江主汛期,江水不断上涨。上午10时,在7号桥墩围堰施工的工人正用吊车吊起一块钢板桩往下插时,突然听到一声巨响。只见已经插好的40多块钢板桩和百多吨重的钢围囹,在洪水的冲击下晃动起来,洪水把围堰冲破了一个大口子,8 层楼房高的钢板桩开始倾斜,眼看着就要散架。

紧急时刻,西林和彭敏赶到现场指挥。领工员徐中鲁、工长徐林山率领工人们冒着生命危险,攀到那些没有被冲垮的钢板桩顶,拴上千斤绳,将钢板桩拴到加固了的管柱群上。在洪水的巨大冲击力作用下,有20 多块钢板桩扭曲得像麻花一样。西林大声指挥:“赶快把坏钢板桩拔起来,另外再插!”有人报告没有备用的钢板桩。西林说:“3 号墩有钢板桩,先拿来应急!”工人们多次冒着生命危险,几经周折,终于封闭了缺口,排除了险情。此后,他们又日夜投入施工,抢在7月12日最大洪峰到来之前,把桥墩基础稳稳地建在了湍急的江流之中。

7 号墩化险为夷,西林长舒了一口气,他和彭敏都夸奖“二徐”和工人们的临危不惧、机智勇敢。后来每当人们提起西林在建桥中的功绩时,西林总是谦逊地摇摇头,说:“功劳是大家的。就拿7 号墩来说,如果没有‘二徐’沉着、机灵、勇敢,整个工程就会拖延。”

“管柱钻孔法”在大桥基础施工中显示出的巨大优越性,比西林他们预想的还要好,工程进度十分迅速。到1956 年底,江中各墩陆续建成,施工重点转入钢梁架设阶段。

根据西林等苏联专家建议,大桥钢梁由原定的九孔简支梁改为使用三联三孔连续梁。为了适应长江风大、浪急、水深、流速快等特点,同时也为了不影响长江正常通航,正桥钢梁架设采用架梁技术难度较高的悬臂架梁方案。钢梁架设从两岸同时推进,两条钢铁巨龙向江心日日接近,将在伫立江中的桥墩处会合。

1957 年5 月4 日,西林与滕代远、彭敏等一起见证了武汉长江大桥南北两岸的钢梁合龙。彭敏大声宣布:“大桥全线接通!”滕代远紧紧握住西林的双手:“劳烦你们啦!”

当晚,大桥局举行宴会庆祝武汉长江大桥钢梁合龙,并欢送第一批苏联专家回国。西林谦虚地说:“我们的帮助是微小的。这里只有28 个苏联人,而中国人却有几万,事情还是中国同志做的。我们在这里工作,这里也是我们学习的一所很好的学校,因为长江大桥许多工作是新的。我们回国后一定宣传和提倡长江大桥的新方法。”

由于武汉长江大桥全面采用西林创造的“管柱钻孔法”,使原计划4 年零1 个月完工的大桥工程,整整提前了2年时间,并且大大节省了工程的造价。1957 年9 月25日下午,武汉长江大桥试通车。我国政府为了对西林等专家表示感谢,特以周恩来的名义向他们授予“感谢状”。西林感到十分光荣,他代表苏联专家组发言,感谢中国政府对他们工作的肯定。

1957 年10 月15 日,武汉长江大桥落成通车典礼隆重举行,西林有感而发:“这项工程对中苏桥梁建设者而言,是一座实际锻炼创造性、顽强果敢精神以及艺术才能的学校。我们参加武汉长江大桥建设工程的苏联专家感到非常荣幸的是,我们把微小的一点劳动献给了这一雄伟的大桥,我们衷心祝贺我们的朋友——中国桥梁建设者的成就。”

西林(前左三)与滕代远(前左一)等见证武汉长江大桥钢梁合龙

“西林是个好同志”

为了纪念西林等苏联专家的功绩,铁道部决定将汉阳莲花湖畔的“管柱钻孔法”巨型试验墩保留下来,上书“五米大型管柱试验实物纪念”几个大字,大理石基座上镌刻由彭敏撰写的《管柱钻孔法试验记》碑文,作为一座历史性的建筑物留存。此外,矗立于武昌桥头的武汉长江大桥纪念碑,也是以西林创造的“管柱钻孔法”的模型为创意建造的。纪念碑上用金色铜字铸上了西林等28位苏联专家的名字和他们的主要功绩。

1958 年7 月22 日,毛泽 东在同苏联驻华大使尤金谈话时,对西林给予高度赞扬:“在长江大桥工作过的西林专家,是一个好同志。我没见过西林同志。我和建设长江大桥的很多领导同志谈过话,他们一致反映:西林是个好同志,一切工作他都亲自参加,工作方法很好,凡事都和中国同志一起做。大桥修好了,中国同志也学会了很多东西。你们当中谁认识他,请代我向他问候。”毛泽东如此评价一位外国专家,实属罕见。

1957 年11 月返回苏联后,西林在苏联运输工程研究院任桥梁研究所所长。1960 年,当我国兴建南京长江大桥时,中苏关系已经陷入低谷。但西林怀着对中国人民的友好情感,自费来到南京大桥工地,和昔日的同行探讨桥墩的钻探方法。1971 年6 月5 日,周恩来陪同罗马尼亚代表团参观南京长江大桥时,指出:“南京大桥的建设发展了武汉大桥建设的经验。武汉大桥所用的‘管柱钻孔法’,是苏联专家西林设计的。苏联没有采用,我们在武汉采用了,南京也用了,而且有发展。对我国的大桥建设,西林是有功劳的。武汉大桥给‘管柱钻孔法’立了一个碑,南京大桥可以挂西林的照片。”在中苏交恶的背景下,周恩来公开肯定西林对长江大桥建设的贡献,足见西林在中国人民心中的分量。

滕代远向西林颁发荣誉证书

西林一生参与建造桥梁数百座,但他最为珍视的就是武汉长江大桥,把武汉长江大桥戏称为“铁儿子”。中苏关系恢复正常后,中国对外友好协会数次邀请西林访华。每当问起他访华的愿望是什么时,西林总是毫不迟疑地回答:“我要去武汉看我的‘铁儿子’。”

1983 年10 月12 日,年届古稀的西林随苏中友协积极分子代表团访问武汉。时任湖北省副省长梁淑芬宴请西林,称赞西林为武汉长江大桥建成作出的贡献。西林谦逊地说,桥不是我建的,我只不过是帮了忙,并激动地站起身,说:“26 年之后,我又来到我工作过的武汉。这几十年来,武汉在我的头脑里一直占有地位,它是不容易忘掉的。”

10 月13 日上午,西林来到大桥工程局,与当年参加武汉长江大桥建设的主要技术人员见面。他们共同回顾建设大桥过程中,中苏两国工程技术人员一起工作,共同克服艰难险阻、战胜困难的岁月和场景。西林还关切地询问:“那时还有彭敏,彭敏好吗?”大桥工程局领导告诉他:“彭敏现在在北京,担任国家计委副主任。”西林露出欣慰的微笑。座谈结束后,西林在大桥工程局的同志陪同下,来到汉阳莲花湖畔参观“管柱钻孔法”巨型试验墩。当看到象征“管柱钻孔法”成功的试验管柱被原封不动地保存下来,他激动极了,眼泪夺眶而出,久久不愿离去。

1993年5月,应时任湖北省省长郭树言的邀请,西林再次到武汉访问。80 岁高龄的西林精神矍铄,一到武汉就提出要参观武汉长江大桥。参观时,他抚摸着“铁儿子”,无限感慨地说:“武汉长江大桥的设计是一流的,施工是一流的,养护也是一流的。由于你们的养护,这座桥至少可以延长寿命100年。”

1983年10月13日,西林(右五)与中方陪同人员在武汉长江大桥合影

当时武汉正在建设长江二桥,西林认真地观看了桥墩施工,对水下的施工技术表现出极大的兴趣,但他对施工中采用的双壁钢围堰施工方法还有些疑惑。在座谈会上,他将这些疑惑一一提出,我国设计院、桥研所科技人员一一进行了解答,他听了连连点头说:“明白了!”并跷起大拇指对中国桥梁科技的大发展钦佩不已:“当年我们是你们的老师,如今你们是我们的老师!”

令人遗憾的是,这是西林最后一次来到武汉。1996 年2 月5 日,西林因突发心脏病与世长辞,享年83 岁。在莫斯科的卡涅特尼科夫墓园里,西林墓碑正面嵌着西林安详微笑的照片,墓碑的背面则镌刻着他一生最引以为傲的作品——武汉长江大桥。

远方的朋友走了,大桥局的老一辈桥梁工作者都无比悲痛,纷纷写文章、发唁电,对西林的去世表示深切的哀悼。2013 年5 月31 日是西林100周年诞辰,在西林曾经工作过的俄罗斯交通建设科学研究院会议大厅里,人们为他举行了隆重的纪念活动。时任中国驻俄罗斯大使李辉出席活动并致辞说,西林是中国人民的老朋友,为建设武汉长江大桥作出了巨大贡献。武汉长江大桥是两国人民伟大友谊的纪念碑。