基层智治大脑重塑政府决策的机理研究

2023-08-27张鸣

摘 要:在数字时代,有效使用信息的能力是影响组织决策的核心因素,但其在政府决策中的作用机理却较少得到关注。本文结合资源基础理论和动态能力理论,构建了基于信息能力的政府决策过程分析框架,并运用该框架对数字化改革先发省份基层智治大脑唯一市级试点——Q市进行个案分析,系统考察基层智治大脑在提升政府信息能力的同时重塑决策过程的具体机制及实际效果。研究发现,“大脑”的应用显著强化了政府对决策信息的获取、配置、整合、运用能力,实现了决策信息获取从条线多头采集向跨域融合感知与洞察迭代,决策信息整合从政务数据汇聚共享向智能要素构建共享迭代,决策信息配置从乡镇小闭环向市域一体化大闭环配置迭代,决策信息运用从经验判断向人机协同智能选择迭代。决策过程各階段的优化重塑结合组织、制度安排的完善,推动了政府决策范围、效率及质量的系统性变革。

关 键 词:政府信息能力;政府决策;基层智治大脑

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2023)08-0045-13

作者简介:张鸣,中共浙江省委党校公共管理教研部副教授,浙江省“八八战略”创新发展研究院研究员,研究方向为数字政府与数字治理。

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题“市场进入类跨部门审批事项‘最多跑一次改革成效测评与政策完善研究”,项目编号:19NDJC289YB。

美国管理学大师西蒙指出,决策贯穿了所有的管理活动,管理就是决策,决策是组织的生命线。[1]从国家治理的高度看,科学决策是科学执政、合理行政的基础,特别在当前百年未有之大变局下,科学决策是党执政兴国的重要方式和方法。正因如此,习近平总书记在2020年秋季学期中央党校中青年干部培训班开班式上强调,提高科学决策能力是领导干部必须提高的七种能力之一。与此同时,作为百年未有之大变局的关键变量之一——数字革命及数字技术的发展催生了政府治理发生革命性变革,其中的一个重要方面就是政府决策。而“大脑”①作为政府治理数字化转型的集中体现,是特定业务领域具有普遍意义、可复用的数据、知识、算法、模型、组件等智能化要素的集合。[2]作为一个智能化中枢和仿生学名字,各类“大脑”同样具有类似人脑的分析、思考、学习能力,因而其对政府决策、履职带来的影响将大大超越单一的数字技术。正是鉴于“大脑”的重大作用,“大脑”建设成为构建数字化改革能力体系和动力体系的重中之重。“平台+大脑”的数据底座建设模式从一开始便成为整个数字化改革的基础和标配。基于此,在实际治理情境下,数字技术尤其是其集大成者——“大脑”的建设应用如何具体影响政府决策过程?对于地方政府提高决策科学化水平产生了哪些积极作用?本文将结合资源基础理论和动态能力理论,构建一个基于信息能力的政府决策分析框架,并以Q市基层智治大脑的建设应用为分析案例,以期回答上述问题。

一、文献述评与分析框架

(一)文献述评

正如美国著名管理学家马奇所言,组织决策制定研究影响了当代整个社会科学的行动观。[3]组织决策长期以来是社会科学诸多学科长盛不衰的研究热点。随着现代信息技术的快速发展,公共管理进入了“数据事实”时代,人机交互、数据驱动成为主导。[4]数据化决策和智能化决策成为当前组织决策研究的焦点。从狭义决策的内涵——“做选择”的视角来看,组织决策过程主要由对决策问题的识别和求解构成,包括了西蒙概括的决策过程四阶段中的情报活动阶段、设计活动阶段、选择活动阶段。

在情报活动方面,大数据分析方法的引入可以将数据挖掘、社会计算与传统公共政策的方法融合。如依托城市物联网平台实时采集城市管理数据,搭建巨量数据的组织、存储和管理平台,在针对事实数据进行分析的基础上实现智慧城市管理决策。[5]同时,利用大数据技术能够有效收集公众关心和舆论关注的社会问题,从而及时捕捉到重要的决策问题。[6]新加坡政府就有意识地运用基于大数据的舆情监测来量化观察公众的政策偏好,并建立潜在政治动荡的预警系统。[7]由此,基于大数据的政策制定可以有效减少对个人意见和主观评估的依赖,它通过对政策和模型的基本假设和预测进行严格的测试从而强化了基于证据的政策制定。[8]究其根本,大数据驱动的决策制定在情报活动方面能够终结抽样并进行趋势研判。[9]

在设计活动方面,大数据分析、人工智能、数字孪生等技术的应用使公共政策方案设计更加科学化、智慧化。“AI+公共决策”通过人工智能技术集群的算法模型,建构了“智能决策支撑系统、智能决策处理系统、智能决策应用系统”,进一步将智能技术嵌入公共决策应用场景,实现公共决策模式“从循数决策到智能决策”。[10]如在突发事件应对过程中,人工智能的介入能够将决策信息与数据内容同步链接,以智能化逻辑算法分析多元数据交汇的节点信息,实现数据结构深层次的演绎推理,从而以智慧化的技术理性克服人类决策的有限理性。[11]数字孪生则凭借“暴力算法”的优势使得城市治理中的所有创新都可以在孪生平台上进行模拟和试验,避免了现实中决策失误的高昂试错成本。[12]

在选择活动方面,现代信息技术推动了决策方案论证的智能化。各地尝试建立的“数字驾驶舱”或“领导驾驶舱”在运行过程中就能基于对数据的全面分析,依托人工智能辅助决策系统对决策方案进行排序并推荐经过优化的可行方案。[13]甚而,现代信息技术推动了决策形成的高效化甚至自动化。有学者提出,可以通过设计一系列规则代码(规章条例)将数据(社会现实)转化为输出(协议或政策方案),从而将政策过程算法化。[14]在被称为“赛博格”模式的理想形态中,发达的计算能力可以使治理系统内部层级高度扁平化,这意味着基于数据集中的人工智能在公共决策中将对人工决策产生范围更广的替代作用。[15]这种基于“数据+算法”的新型决策机制,不仅能实现自动决策,替代传统的经验决策,还可以通过学习的闭环使决策的效率和效果不断得到优化和改进。[16]

综上所述,以往研究表明现代信息技术的嵌入和穿透对决策过程的不同阶段带来了重大变革,将有助于提升决策科学化、精准化水平。然而,上述研究主要是从理论层面分析信息技术应用对公共决策带来的“应然”或“理想状态”影响,缺乏现实治理情境下信息技术运用影响地方政府决策过程及其效果的实证分析。而且,已有研究大多分析探讨某种具体技术对决策过程特定阶段带来的影响,鲜有针对集各类智能技术于一身的智能化中枢(如“大脑”)对决策全过程影响的研究。

(二)分析框架

虽然不同学者对决策过程的研究侧重有所不同,但无一例外都强调信息之于决策的重要作用。用诺贝尔经济学奖得主美国学者肯尼斯·阿罗的话来说:“各种决定,不论是在哪里采用,都是所接收信息的一个函数。”[17]因此,有效使用信息的能力即信息能力自然成为影响决策形成的关键变量。所谓“信息能力”可界定为在协同中定位、传递和利用信息(资源)等的能力。[18]其主要由信息整合能力、信息统领能力、信息监管能力、信息强制能力、信息吸纳能力、信息汲取能力、信息濡化能力、信息调控与认证能力构成。[19]还有学者提出政府信息能力包括信息制度能力、信息资源管理能力、信息响应与网络舆情治理能力、公共信息服务能力。[20]上述研究从不同侧面揭示了政府信息能力的内涵及要素,但在面向基层政府决策过程分析时却很难适用。前一个框架从宏观的政府与自然环境、社会环境互动视角提出,因而对于较微观的决策过程分析由于可操作性较差而难以开展深入研究。后一个框架从静态视角对政府信息能力进行横向领域划分,同样难以适用于对动态决策过程的分析。

针对这一困境,本文尝试基于战略管理领域中对一般组织能力的研究成果来重新审视和理解政府信息决策能力。因为作为特殊公共组织的政府首先也是一种组织,其能力也必然符合一般组织能力的某些共同特征。组织拥有的资源和能力如何与所处环境动态匹配以获取竞争优势是战略管理领域研究的核心问题。资源基础理论的基本原理是一个公司竞争优势的基础主要来自于该公司对其所支配的有价值资源的运用。为了获取持久的竞争优势,企业必须努力掌握并充分运用有价值的、稀缺的、难以模仿且不可替代的资源,如果企业拥有这种战略资源,就有获得持续竞争优势的潜力。[21]动态能力理论则是近年来基于能力观视角的活跃度最高的理论,其解释了组织如何提高与环境动态匹配能力从而快速应对外部技术和市场的变化。动态能力理论代表学者美国经济学家大卫·蒂斯及其合作者认为,在模糊以及不可预测的市场环境中,企业整合、构建、重新配置其内外部资源的能力是企业持续竞争优势的来源。[22]国内学者同样认为,面对不断变化的环境,企业需要具备整合、构建和重构内外部资源的能力,从而突破既有路径依赖以获得持续竞争优势。[23]

由上可见,资源观导向的资源基础理论重点强调组织对于资源尤其是战略资源的获取和运用能力。然而,资源基础理论并未说明组织内部对资源如何进行加工利用从而得以有效运用。能力观导向的动态能力理论则拓展了资源基础学派的静态研究视角,阐明了在动态环境下组织如何基于对资源持续地利用、加工、重组从而获得并维持竞争优势。除了获取资源,动态能力最核心的是组织对资源的整合能力和配置能力。整合能力主要指组织对所拥有的不同来源、不同层次、不同类型、不同内容的资源进行梳理过滤和融合转换,从而形成条理性、系统性和价值性俱佳的资源体系。资源配置能力包括组织对资源的配置与重新配置。从流程的视角看,组织首先必须依赖资源获取能力从周围环境中发现并获取各类资源,然后根据组织目标和环境变化将“输入”的不同资源分配至特定机构或个人,并在必要的情况下基于资源整合能力将各种资源进行梳理过滤和有机融合,最后运用相应资源得以“输出”特定产品或服务。

基于此,政府信息能力可解构为信息资源获取能力、信息资源配置能力、信息资源整合能力和信息资源运用能力四个方面。在信息资源“输入”环节,信息资源获取能力能够帮助政府发现和采集自然和社会环境中的各类治理信息,识别出潜在的决策问题。进而信息资源配置能力将把获取的治理信息进行分配、发送和传达,向政府系统内的目标需求方“供给”。与此同时,不同来源、不同层次、不同类型、不同内容的零散杂乱的治理信息经由信息资源整合能力的归集、梳理、加工、转换,形成与决策目的相匹配的治理信息资源体系或数据库,同时完成对决策问题的分析思考。再通过信息资源运用能力的对外“输出”,完成对决策方案的选择并形成相应的信息“产品”——政府决策。值得注意的是,所有的决策都是在特定的信息空间内进行的,提升信息流动效率的关键是对信息空间进行技术升级。另外,根据技术执行分析框架,客观的技术在转化为被执行技术的过程中,会受到制度和组织安排的调节。由此提出基于信息能力的政府决策过程分析框架(见图1)。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

本文采用典型案例的研究方法,通过对Q市依托基层治理大脑推动政府决策科学智能化的个案分析,揭示数字技术的嵌入如何通过强化政府获取信息的能力从而重塑政府的决策过程。Q市位于其所在省份西南部,轄2区、3县和1个县级市。近年来,Q市大力推进基层管理体制改革,于2018年提出打造“中国基层治理最优城市”。在这一目标的指引下,Q市于2019年率先探索乡镇(街道)模块化改革,将乡镇(街道)工作划分为“大党建、大协调、大治理、大执法、大经济、大服务”6个功能模块,打破了乡镇(街道)条线机构设置的壁垒。在此基础上于2020年作为所在省份唯一的综合试点市启动“县乡一体、条抓块统”改革,通过权责体系、职能体系、服务体系、指挥体系、支撑体系和考核体系6大体系建设,初步形成了跨层级、跨领域、跨部门上下贯通、高效协同的整体治理格局。与此同时,Q市积极推进政府数字化转型,成功创建“雪亮工程”全国示范城市,构建“三通一智(治)”线上治理平台体系①。正是得益于前期的牢固基础,2022年,Q市成为所在省份唯一的基层智治大脑市级试点单位。Q市作为案例的典型性在于:该市党政领导高度重视基层治理的数字赋能,不遗余力地推动基层治理数字化改革,在其所在省份(根据第三方评估,该省是全国数字政府发展和数字化水平的领头羊)率先探索基层管理体制与基层治理数字化改革。正是由于改革的创新集成性、绩效显著性,Q市“县乡一体、条抓块统”县域整体智治改革和基层智治改革分别获评所在省份2021、2022年改革突破奖金奖。可见,Q市的改革实践为观察数字技术的应用对基层政府决策转型提供了良好机遇,值得高度关注和深入挖掘,对该个案进行研究不仅具有典型性,还具备较大的启发性。

(二)数据来源

本案例的资料主要通过以下三种方式获得:第一,跟踪调查。笔者多次赴Q市进行实地调研,对多个县级社会治理中心和乡镇(街道)智治中心基层政府的决策过程和日常治理活动进行深度观察。第二,半结构化访谈。访谈人员包括县级社会治理中心和大数据发展管理局的相关领导,以及乡镇(街道)的相关领导和工作人员。访谈问题主要包括:基层智治大脑应用对政府决策过程带来的影响、数据及智能技术驱动决策的主要应用场景、遇到的问题挑战、取得的成效等。第三,文献资料收集。在调研和访谈过程中,系统收集Q市各级政府及部门关于基层智治大脑建设、数字化改革的政策文件、工作报告、汇报资料等。

三、案例分析

(一)基层智治大脑对政府决策过程的影响

2022年初,Q市所在省将数字化改革体系调整为“1612”构架①,提出“6+1”系统“大脑”②,基层智治大脑建设正式启动。Q市作为唯一市级试点单位,率先建设这一服务基层治理领域的智能化能力中心。

⒈决策信息获取阶段:从条线多头采集向跨域融合感知与洞察迭代。在基层智治大脑建设之前,Q市基层治理信息由条线主导分领域采集,视频、传感器等设备采集的数据资源难以有效整合,人工采集信息也需上传多个平台。信息资源多流并行的状况严重影响决策者对事件全貌的整体掌握。针对这一痼疾,基层智治大脑建设从存量资源利用、增量资源开发入手畅通决策信息流。

在存量资源利用方面,通过横向互通、纵向贯通实现全量信息资源的融合感知。一方面,打通市域内基层治理相关信息平台。Q市结合“县乡一体、条抓块统”改革,打破与公安局110平台、行政执法监管平台间的数据壁垒,在省内率先实现非警务类纠纷警情、综合执法类事件、市场监管类事件与传统社会治理类事件的协同处置。截至2022年6月,已归集78个部门320项核心数据,汇总了“七张问题清单”,应急救灾等全领域信息6393万余条。③另一方面,贯通对接省级相关信息平台。Q市利用基层智治大脑试点的契机,以基层治理“一件事”业务需求为牵引,梳理打通了省建系统目录清单,并综合运用设置业务协同、数据共享网关、标准化业务接入要求等手段,完成基于事件流转的省、市两级业务系统的对接集成。

在增量资源开发方面,通过技术赋能、手段创新实现全域治理信息的即时洞察。其中,无人机的应用最为广泛。Q市组建了全市域无人机巡检网,开发“综合飞一次”场景,两小时一次开展自动巡查。通过对拍摄照片的识别比对,精准识别施工隐患、垃圾乱堆、违法建筑等70多种基层高频事项。

访谈中Q市C县H镇党委副书记谈到:“无人机航线规划好之后,每天会固定时间飞出去巡检,飞一次就能覆盖我们大部分的镇域。巡检查出的问题通过AI算法能够自动进行比对。我们给它(无人机)一个‘基层治理四平台的账号,比对出来的问题会实时报到综合信息指挥室,这极大提升了我们对态势的感知能力。”(与C县H镇领导访谈资料,资料编码20220712ZMYZG)

此外,人像卡口、车辆卡口、WIFI探针等新兴技术也被应用于完善前端感知网络,从而提高基层政府对社会事实洞察的速度、宽度和精度,“极大地拓宽了国家之眼的视野,提高了社会事实的像素”[24]。

⒉决策信息整合阶段:从政务数据汇聚共享向智能要素构建共享迭代。面对层出不穷的基层治理问题及其多样化的治理需求,需要经由资源整合能力的加工转换形成具有条理性、逻辑性的信息资源体系,如此才能为决策问题的分析奠定坚实基础。信息资源整合的基础是提升数据资源体系的条理性、系统性。Q市将数据归集与质量治理作为基层智治大脑的重点工作进行推进,围绕医疗卫生、社保就业、公共证照、城建住房等重点主题开展数据归集、清洗和比对。在此基础上,基层智治大脑通过挖掘数据之间的内在关联形成面向基层治理的各类数据产品,有效地发挥了数据的价值。如反映基层治理状况的基层治理指数以基层治理数据库中34项结果性指标与21项过程性指标为测度指标生成,展示于基层智治大脑大屏首页。

对数据分析和逻辑推理的算法、模型、组件等智能要素的归集、构建与共享是更高层次的信息资源整合,对后续决策信息运用具有更重要的影响。在Q市基层智治大脑建设中,由市政府统筹建设“大脑”相关智能要素。在算法方面,针对基层治理高频需求,重点开发交通、城管等相关算法。以城管算法为例,构建机动车违章停放检测算法、非机动车违章停放检测算法、店外经营检测算法等一系列算法能力。基层治理的行政行为规范和实践知识在算法构建过程中得到高度理性化的凝练、整合与表达,形成面向基层政府的“标准輸出”。在组件方面,Q市在基层智治大脑公共数据平台的基础上,构建由企业信用风险识别、公共场所电子导图、空间准入智审等一系列基层治理通用组件构成的组件库。这些融合了特定社会事实数据及识别方法的组件有效拓展了基层智治大脑在社会治理、政务服务、民生等领域的应用,并通过要素超市实现智能要素对基层的一揽子整体化供给。截至2022年底,基层智治大脑要素超市已归集算法、模型、知识等86个智能要素和6个智能模块。

“为全市各级基层治理应用的开发提供了共性能力沉淀和统一智能化基础,避免了各自为政重复开发建设,推动了基层决策判断从经验判断向知识集成进行转变”。(与Q市大数据局领导访谈资料,资料编码20220517ZMZJL)

⒊决策信息配置阶段:从乡镇小闭环向市域一体化大闭环配置迭代。能否提供更有效率的信息分配,即让最合适的主体在最合适的时间和空间中获得最合适的信息,决定了在什么样的层次上建立主体之间的协同关系,以及决策协同的效率。Q市乡镇(街道)尽管早前已普遍建立综合信息指挥室,承担事件流转、交办、反馈等信息资源配置功能,但受制于乡镇行政层级、软硬条件等因素,信息配置的整体性、效率性存在明显不足。对此,Q市基层智治大脑通过建设全市统一“事件中心”,推动了决策信息的配置从乡镇小闭环向市域一体化大闭环的迭代。

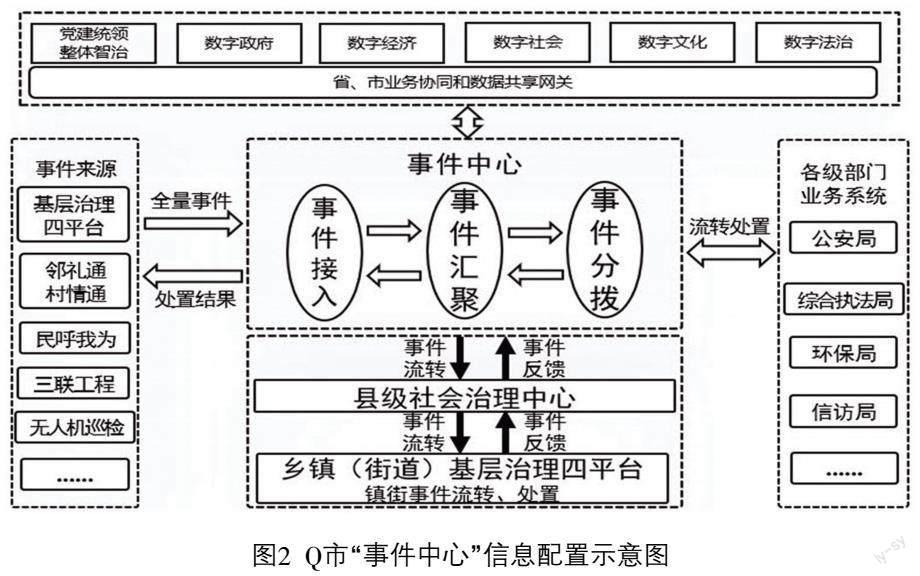

在事件跨域融合感知与洞察网络的基础上,Q市基层智治大脑建设全市一体的基层治理“事件中心”,将“邻礼通”“村情通”“民呼我为”“三联工程”“基层治理四平台”、无人机巡检以及县级相关平台和部门业务系统中的基层治理事件统一接入、全量导入,实现事件跨部门、跨领域、跨层级的汇聚融合,截至2022年6月,汇聚事件总数达203.24万件。在事件汇聚基础上,“事件中心”对所有事件进行标准化处理,并对事件的类型、内容、范围、来源系统、处置要求等进行多维度监测、分析,进而对具有多跨特征(跨系统、跨部门、跨层级)的事件进行市域统一调度,将相应事件分拨流转至对应部门业务系统或县级社会治理中心,完成信息的初次分配。此外,“事件中心”接收汇聚部门业务系统和县级社会治理中心关于事件处置结果的反馈信息,对办件时长、满意度评价等信息进行汇总分析、自动赋分,并将处置结果反馈信息和分析加工后的监测、评价信息向事件来源系统进行再分配。在上述对事件信息双向加工、统筹分配的过程中(见图2),市域一体化决策信息统筹配置机制得以形成并有效运行。

⒋决策信息运用阶段:从经验判断向人机协同智能选择迭代。运用信息作选择是决策的最关键环节,因而,如何作出选择是影响决策质量的核心要素。基层智治大脑的建设通过构建业务智能模块提供决策辅助等智能化服务,实现了决策选择从经验判断向人机协同智能选择的迭代,进而推动基层治理从事中事后处置向事前预警预测主动干预转变、从运行监测评估向战略目标选择管理转变。

基层事务尽管纷繁复杂,但大量重复发生的高频事项仍有其一般发展规律,这为机器智能发挥预测预警的决策辅助功能提供了空间。Q市基层智治大脑围绕政府日常履职的高频业务,在实时分析监测的基础上持续完善事件预警算法模型和相应的智能预案,进而当“大脑”获取或分析得出的信息确认达到预置触发条件时,相关智能模块便自动为决策者提供即时决策方案,甚至自主进行智能决策。以Q市城区机动车违停管理“一件事”为例,当机动车违停“一件事”应用模块接收到公众举报信息或视频智能监测违停信息时,会基于算法模型分析结果,结合预置的事件处置方案与人事匹配链,进行自动决策并根据不同场景智能交办。另外,如果治理信息的阈值尚未达到但已接近预置触发条件,基层智治大脑同样能够基于预警算法模型构建的预警系统对决策者进行提醒,推动了决策作出由“请求-响应”被动型向“甄别-干预”主动型的转变。

Q市Q区T乡副乡长举例谈到:“就像因病返贫家庭,以往要靠人工走訪了解,现在通过大数据实时自动比对,医保单笔支出或累计支出超过一定数额,基层智治大脑就能即时预警因病返贫现象。我们收到预警之后会立马采取针对性的措施。”(与Q区T乡领导访谈资料,资料编码20220627ZMZSL)

在战略管理层面,基层智治大脑综合运用通用算法模型、经验知识案例、专用业务模型等智能要素,将治理态势趋势预测与治理议程设置相结合,为政府在公众治理需求正式提出或治理问题充分暴露之前调整治理策略提供了“战略预警”和“政策之窗”。如Q市Q区基于基层智治大脑对各类治理指标的分析,在区社会治理中心、乡镇(街道)智治中心大屏设立“指标预警”模块,实现重要指标的动态预警,一旦某项重要指标出现异常波动,“大脑”将自动发出警示并提供分析报告。

Q区D镇综合信息指挥室副主任在谈到这种改变时表示:“基层智治大脑进行大数据实时分析,如对于反映村里矛盾纠纷、村干部情况的,它有信息汇总分析和趋势研判,我们就马上针对分析结果,撰写报告提供给主要领导进行决策,针对性地抓重点问题。”(与Q区D镇干部访谈资料,资料编码202200809ZMLT)

同时,基层智治大脑基于对基层工作各领域全量数据的挖掘分析构建共富指数和基层治理指数,量化呈现乡镇(街道)共同富裕实现程度与治理水平,为主要领导精准把握所在省份提出的中国特色社会主义共同富裕先行和省域现代化先行战略目标的实现进度,进而为辖区内战略决策提供了有效的科学依据。

Q区D镇党委书记表示:“基层智治大脑‘一屏统揽后,乡镇各项工作进展状况以及在此基础上形成的基层治理指数、红色根脉强基指数等一清二楚,心里踏实多了。现在每天上班都要先来看看指挥室的大屏。”(与Q区D镇领导访谈资料,资料编码20220626ZMLYH)

(二)基层智治大脑应用于政府决策的组织和制度安排

技术与组织的关系是一个技术本身与技术使用方之间相互建构的过程[25],制度和组织安排会干预技术的执行[26]。在数字技术重塑政府决策的过程中,将打破原体制的权力格局,为此需要进行公共决策体制机制革新,否则大数据决策很难落地生根。[27]为此,Q市基层智治大脑建设坚持体制机制改革和智能化技术双轮驱动,通过不断完善组织、制度安排,充分发挥出技术嵌入对政府运行过程的系统重塑作用。

⒈在组织安排方面,通过机构、人员、“人”与“事”三元融合,实现基层智治大脑对治理场景的全面穿透。在机构融合方面,Q市推动与基层治理联系紧密的综合行政执法、信访等部门整体入驻社会治理中心,同时司法、应急管理、市场监管等部门人员常态化进驻社会治理中心。多部门人员入驻基层智治大脑物理载体的社会治理中心,有效推动了相关部门依托“大脑”形成人机协同循数决策机制。在人员融合方面,Q市整合基层治理重大改革各专班力量,成立“县乡一体、条抓块统”基层智治系统建设工作领导小组和推进办,将基层智治大脑在完善治理体系的大场景下进行规划和建设,并以“改革+大脑+应用”一体推进的方式将“大脑”融入智能化能力中心。在“人”与“事”融合方面,Q市借鉴“最多跑一次”改革、“一件事”集成改革的成功经验,将基层治理中需要跨部门、跨领域、跨层级联办的事项作为“一件事”。全市17件基层治理“一件事”拆解最小颗粒事项1493项,匹配人员3524人次,实现“一件事”处置精确到人。“人”与“事”的无缝衔接为“大脑”进行事件智能交办提供了前提与基础,由此,在“一件事”智能办理中实现了基层智治大脑对基层核心业务的全面穿透。

⒉在制度安排方面,通过制度框架与运行机制的优化完善,提供基层智治大脑有效运转的制度保障。Q市由市委办高规格出台《关于巩固提升“县乡一体、条抓块统”改革 扎实推进基层智治系统建设的实施意见》,提出围绕基层治理实战需求强化“大脑”在分析预警、辅助决策等方面的运用,并将“大脑”运用情况作为区县数字化改革成效考评的重要依据,为“大脑”应用提供制度依据与考核激励。同时,Q市以标准化手段重塑与“大脑”技术要求相匹配的基层政府运行机制,在乡镇不断完善模块化运行模式,按照“大脑”四条跑道(党建统领、经济生态、平安法治、公共服务)的框架构建乡镇(街道)“1+4”(1个综合信息指挥室+党建统领、经济生态、平安法治、公共服务4个模块)标准化运行架构,将乡镇(街道)内设机构纳入对应模块,实行扁平化管理、矩阵式协同,确保事件能够按照“大脑”决策流程进行智能化高效办理。

(三)基层智治大脑应用于政府决策的成效

基层智治大脑的应用及相关组织、制度安排的完善,有效提高了政府信息能力,推动了决策过程的优化重塑,实现了政府决策范围、效率及质量的系统变革。

⒈决策范围拓展:模糊治理现象变为清晰决策问题。基层治理的复杂性、不规则性给决策者带来了极大的不确定性和风险,造成基层政府由于“看不清”而采取选择性决策。基层智治大脑通过构建全时空多维度采录感知网,打通各种信息来源渠道,将人、房、企、事、物等要素全量转化为“数字化”可测算、可观看、可治理的符号,从而在数字空间将模糊的治理现象变为清晰决策问题进行求解。2022年,Q市基层新问题中有70%依靠感知网中的无人机巡查识别,如垃圾偷倒、污水偷排、农田占用等传统方式不易及时精确察觉的模糊现象在全时空多维度采录感知网的融合感知与洞察之下,能够得到实时或准实时的发现,并第一时间进入决策议程,从而有效拓展了政府决策范围。

⒉决策效率提升:方案选择及执行机制的再造。基层智治大脑基于对事件的智能化分析,结合预置的事件处置方案与人事匹配链,能够自动识别事件属地、自动实现事件分类、自动分派部门和人员、自动根据预案与智能学习拉人建群并创建线上专班,形成了“现实问题→符号表达→智能分析→自动决策→高效执行”的新型决策流程及执行机制,最大限度地压减了决策环节及信息周转时间,从而使决策及执行效率相比以往大幅提升。据统计,Q市基层智治大脑运行以来,事件办件量上升34.6%,而平均处置时长下降19.3%。以基层治理“一件事”扬尘处置为例,以往从决策形成到处置完成一般需要7个工作日,而目前仅需1-2小时即可完成处置。这其中基层智治大脑实时进行决策发起并自动匹配人、事、部门、权责的智能决策、自动执行功能发挥了非常关键的作用。

⒊决策质量改善:全数据决策支持克服有限理性。受制于个体认知和信息处理能力的局限性,即便决策者水平再高也只能在有限理性范围内选择满意方案。基层智治大脑一方面通过数字空间与物理空间、社会空间相融合,使决策者能够“一屏掌握”与决策问题相关的全量治理信息和经验知识案例,拓展了决策者的认知范围;另一方面,基于各种智能要素对数据的分析、挖掘、推理、判断,提升了决策者的信息处理能力,从而促使政府决策更加合乎理性,决策结果更加靠近“最优解”,进而显著改善了基层政府决策质量。调研中多位乡镇(街道)党政领导均表示,基层智治大脑通过实用、管用的数字化应用,能够对决策过程提供智能辅助,有效提升了决策的精准度。

四、結论与讨论

随着数字时代的到来,以数字技术重塑政府决策成为理论界和实务界关注的热点。已有研究普遍认为,数字技术是政府决策模式变革的重大契机和推动力,构建了各种决策模型或框架进行理论分析和论证。然而,鲜有针对数字技术对政府决策的系统实证分析。基于此,本文聚焦数字技术对政府决策的影响机理,通过构建基于信息能力的政府决策过程分析框架,并以Q市基层智治大脑建设应用为典型案例,深入剖析了数字技术影响政府决策过程的具体机理及实际效果。

研究表明,首先,集成各类智能技术的“大脑”的应用显著强化了政府对决策信息的获取、配置、整合、运用,推动了信息获取阶段从条线多头采集向跨域融合感知与洞察迭代,信息整合阶段从政务数据汇聚共享向智能要素构建共享迭代,信息配置阶段从乡镇小闭环向市域一体化大闭环配置迭代,信息运用阶段从经验判断向人机协同智能选择迭代,从而在决策各阶段迭代升级的过程中实现了政府决策过程的系统重塑。其次,“大脑”对决策过程重塑作用的发挥有赖于组织、制度安排的同步完善,需要在组织安排上推进机构、人员、“人”与“事”三元融合,在制度安排上优化改革框架和政府运行机制。再次,基层智治大脑的应用及组织、制度安排的完善,推动了模糊治理现象变为清晰决策问题,决策方案选择及执行机制的再造和以全数据决策支持克服有限理性,实现了政府决策范围、效率及质量的系统变革。这也预示着一种机器智能系统与人类智能活动高频交流、即时反馈、优势互补、紧密协同的新型政府决策模式正在逐步形成。这种人机协同的新型决策模式通过物联网传感器自动采集结合人工信息上报,实现决策信息获取的跨域融合感知与洞察;通过机器智能系统智能要素对决策信息的加工转换结合个人经验知识分析,实现决策信息整合的实时精准分析;通过机器智能系统自动分拨流转结合人工派单,实现决策信息配置的全域一体;通过机器智能系统自动提供决策方案及自主决策结合个人专业判断,实现决策信息运用的人机协同智能选择。

未来已来,为了加快新型决策机制在各级政府落地生根,以下两个方面应成为后续理论研究与实践探索的重要议题:一方面,如何进一步完善基层政府治理体系,以基层治理“一件事”集成改革撬动政府运行机制的再造。另一方面,如何健全“大脑”核心要素统筹建设机制,围绕基层治理实战需求开发完善基于“大脑”的数字化应用。

【参考文献】

[1](美)赫伯特·西蒙.管理决策新科学[M].李柱流,汤俊澄,译.北京:中国社会科学出版社,1982:33.

[2]袁家軍.数字化改革概论[M].杭州:浙江人民出版社,2022:48.

[3](美)詹姆斯·马奇.马奇论管理[M].丁丹,译.北京:东方出版社,2010:44.

[4]范如国.公共管理研究基于大数据与社会计算的方法论革命[J].中国社会科学,2018(9):74-91+205.

[5]徐宗本,等.大数据驱动的管理与决策前沿课题[J].管理世界,2014(11):158-163.

[6]段忠贤,等.大数据驱动型政府决策:要素,特征与模式[J].电子政务,2018(2):45-52.

[7]R Ng.Cloud computing in Singapore:key drivers and recommendations for a smart nation[J].Politics and Gov-ernance,2018,6(4):39-47.

[8]Janssen M,Kuk G.Big and open linked data(BOLD)in research,policy,and practice[J].Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce,2016,26(1-2):3-13.

[9]陈一帆,胡象明.大数据驱动型的公共决策过程创新及效果评估——基于SSCI和SCI的文献研究[J].电子政务,2019(8):14-27.

[10]刘成,李秀峰.“AI+公共决策”:理论变革,系统要素与行动策略[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2020(2):12-18.

[11]高文勇.人工智能应对突发事件的精准治理:基于“结构—过程”维度的要素分析[J].学术探索,2021(8):85-95.

[12]向玉琼,谢新水.数字孪生城市治理:变革,困境与对策[J].电子政务,2021(10):69-80.

[13]李文钊.数字界面视角下超大城市治理数字化转型原理——以城市大脑为例[J].电子政务,2021(3):2-16.

[14]Pasquale F.The black box society.the secret algorithms that control money and information[M].Cambridge:Havard University Press,2015:150-153.

[15][18]黄璜,等.数字化赋能治理协同:数字政府建设的“下一步行动”[J].电子政务,2022(4):2-27.

[16]张建锋,等.数智化:数字政府,数字经济与数字社会大融合[M].北京:电子工业出版社,2022:121.

[17](美)肯尼斯·阿罗.组织的极限[M].陈小白,译.北京:华夏出版社,2014:51.

[19]黄璜.数字政府的概念结构:信息能力,数据流动与知识应用——兼论DIKW模型与IDK原则[J].学海,2018(4):158-167.

[20]周毅.论政府信息能力及其提升[J].情报理论与实践,2014(10):20-25.

[21]Barney J.B.Is The resource-based“view”a useful perspective for strategic management research?yes[J].Academic Of Management Review,2001,26(1):41-56.

[22]Teece D J,PISANO G,SHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic Management Jo-urnal,1997,18(7):509-533.

[23]焦豪,等.动态能力研究述评及开展中国情境化研究的建议[J].管理世界,2021(5):191-210.

[24]韩志明.智慧治理驱动国家治理现代化的技术逻辑[J].国家治理,2021(9):16-19.

[25]邱泽奇.技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例[J].社会学研究,2005(2):32-54+243.

[26](美)简·芳汀.构建虚拟政府:信息技术与制度创新[M].邵国松,译.北京:中国人民大学出版社,2010:79-86.

[27]周阳,汪勇.大数据重塑公共决策的范式转型、运行机理与治理路径[J].电子政务,2021(9):81-92.

(责任编辑:董博宇)

Abstract:In the digital age,the ability to effectively use information is the core factor affecting organizational decision-making,but its mechanism in the process of government decision-making has received little research attention.Combining the resource-based view and dynamic capacity theory,this paper establishes an analytical framework of government decision-making process based on information capacity,and uses this framework to conduct a case study on Q City,the only municipal pilot city of grassroots governance brain in the pioneering province of digital reform, and systematically examines the specific mechanism and practical effect of grassroots governance brain in improving government information capacity while reshaping decision-making process.This study found:The application of“brain”significantly strengthens the government's ability to acquire,configure,integrate and apply decision information,realizing the decision information acquisition from multi-line collection to cross-domain fusion perception and insight iteration,decision information integration from government data aggregation and sharing to intelligent factor construction and sharing iteration,and decision information configuration from small township closed loop to large integrated closed loop configuration iteration.The application of decision information iterates from experience judgment to human-machine cooperative intelligent selection.The optimization and reshaping of every stage of the decision-making process,combining with the improvements of the organization and institutional arrangement,has contributed to systematic change of the scope,efficiency and quality of government decision-making.

Key words:government information capacity;government decision-making;grassroots governance brain