为何外包、外包给谁与如何外包:公共服务外包中的政府决策

2023-08-27叶托高灿玉

叶托 高灿玉

摘 要:政府决策是公共服务外包中的一个重要环节,直接关系到合同履约的成败。政府在公共服务外包中必然面对为何外包、外包给谁与如何外包三个决策问题。在为何外包方面,交易成本理论、委托代理理论、公共选择理论与社会学新制度主义均提供了不同的解释思路,而影响外包动机的主要因素可以划分为服务、政府和政治三类。在外包给谁方面,私营企业、社会组织与其他政府各有各的优势和缺点,需要政府予以相机抉择。在如何外包方面,传统合同与关系合同被视为两种相互对立的合同治理机制。在实践中,提高公共服务外包中的政府决策水平要找准上述三个方面的着力点,从外包动因的角度来看,需要建立开放透明的外包决策机制;从承包方选择的角度来看,需要破除唯私营企业优越或唯社会组织优越的成见,根据公共服务的性质和承包方的特征进行相机抉择;从合同形式选择的角度来看,需要探索传统合同与关系合同优势互补的方式方法。

关 键 词:公共服务外包;政府决策;外包动因;外包对象;外包合同

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2023)08-0001-13

收稿日期:2023-07-03

作者简介:叶托,华南理工大学公共管理学院教授、博士生导师,研究方向为社会组织、社会治理;高灿玉,中国人民大学公共管理学院博士研究生,研究方向为社会治理。

基金项目:广东省自然科学基金面上项目“公共服务外包背景下政府与社会组织合作的影响因素、动态演化与提升策略”,项目编号:2019A1515011237;广州市哲学社科规划课题“政府购买社会服务的风险及其管理研究:以广州市为例”,项目编号:2022GZGJ50。

公共服务外包是指某个政府机构将原本由组织内部生产的公共服务承包给外部组织进行生产。在上世纪80年代民营化浪潮的推动下,公共服务外包逐渐成为世界各国政府提供公共服务的一种重要工具。到目前为止,理论界和实务界对公共服务外包的认识经历了三个阶段的变化:在上世纪80年代,它仅仅被当作一种减轻财政压力的手段;在上世纪90年代,更多是将它视为一种战略行为,致力于让政府聚焦于核心竞争力,并从组织外部汲取更多的经验和知识;到了21世纪初,人们普遍认为,它具有某种“变革性”的力量,正在重塑公共服务的生产方式和公共事务的治理模式。在有关公共服务外包的海量文献中,政府的决策行为一直是备受公共管理学者重视的研究命题,因为决策正确与否将直接关系到公共服务质量的好坏。通常来说,政府在购买公共服务时需要面对三个环环相扣的决策难题——为何外包、外包给谁与如何外包。“为何外包”讨论的是哪些动因促成政府放弃内部生产,转而借助外部购买;“外包给谁”涉及的是选择什么类型的服务承包方才是合适的;“如何外包”关注的是选择何种形式的购买合同来实现公共服务的外部提供。

一、为何外包:公共服务外包的动因比较

关于公共服务外包动因的研究主要呈现出两条不同的路径:一条路径侧重运用一些比较成熟的经典理论来解释公共服务外包的动因;另一条路径则试图利用实证研究来寻找影响公共服务外包动因的各种具体因素。无论沿袭何种路径,学者们对于公共服务外包的动因分析一直充满争议。

(一)公共服务外包动因的经典理论解释

⒈交易成本理论。交易成本理论由罗纳德·科斯最先提出,并经奥利弗·威廉姆森发展和完善。该理论认为,科层(内部生产)与市场(外部购买)是两种可以相互替代的资源交易机制,其背后均存在一定的交易成本,而交易成本的相对大小则决定了组织会选择哪种资源交易机制。所谓的交易成本是指,在各种可替代的治理结构下,规划、调整和监督任务完成的比较成本,其产生的根源在于有限理性、不确定性、机会主义与资产专用性等。[1]根据这一理论,政府在决定是否外包某种公共服务的时候,应该对内部生产和外部购买的交易成本进行细致谨慎的测算与比较。只有当外部购买的交易成本小于内部生产的交易成本时,政府才能从公共服务外包中获得成本节约的好处,若交易成本过高,往往会导致政府内部治理效率低下。[2]此外,交易成本理论还注意到,公共服务的性质不同,其面对的交易成本也不尽相同,如公共服务的绩效可衡量性越高,其外包的交易成本就越低。

⒉委托代理理论。与交易成本理论关注交易成本不同,委托代理理论认为,代理成本才是政府在决定是否外包公共服务时最应考慮的因素。在该理论看来,公共服务外包其实是一种典型的委托代理行为,即作为委托人的政府将公共服务生产一事交由作为代理人的承包方来处理。遗憾的是,代理人也是追求自我效用最大化的理性人,并非总是按照委托人的意愿或最佳利益行事,更有甚者常常利用信息不对称来实施各种机会主义行为,包括逆向选择和道德风险。[3]代理人的这些行为倾向不可避免地会给公共服务外包带来相应的代理成本,而代理成本的大小则将直接影响公共服务外包的成效。[4]依据这一理论的思路,如果政府能够设计出一套监控机制来抑制代理人的机会主义行为以降低公共服务生产的代理成本,那么就应该外包公共服务,使自己更加聚焦于核心业务;反之则不应该。

⒊公共选择理论。相较于上述两个理论的成本计算导向,公共选择理论更加关注公共服务外包决策主体的私利动机。众所周知,公共选择理论将传统经济学的理性人假设引入到了政治过程分析中,从而提出政府决策者与市场决策者一样均受理性驱使,追求私利最大化。[5]类似的,在决定是否通过外部购买的形式来提供公共服务时,政府官员也主要是依据自身利益而非交易成本或代理成本作出决策的。学者James Ferris据此认为,在通常情况下政府决策者是不太愿意外包公共服务的,因为对公共服务生产的直接控制更有助于实现其自身利益;但是如果能够从外包中获得某些收益,如政治支持、腐败租金等,且该收益超过了因放弃直接控制而产生的损失,那么政府决策者就会选择从外部购买公共服务。[6]一言以蔽之,在公共选择理论看来,成本计算只是公共服务外包的一个表面借口,政府决策者背后的私利考虑才是更深层次的原因。

⒋社会学新制度主义。不像上述三种理论均是单纯地从经济人理性的角度来解释公共服务外包的动因,社会学新制度主義认为,政府在决定是否外包公共服务时,不仅受到成本计算或私利动机等经济因素的影响,而且更多受到组织内外各种制度因素的影响。在社会学新制度主义的视野中,政府决策的主要目的不一定是获得绩效最大化,而更可能是追求合法性最大化,以满足环境中一些关键利益相关者的期望。这种对合法性的追求主要通过强制、模仿和规范等三种机制来实现,并会造成一种“制度同构”现象。[7]在这些理论的基础上,Jose Alonso等学者运用实证数据发现,公共服务外包在英国地方政府层面得到普遍采纳(即一种制度同构现象),与经济因素和意识形态因素并无显著关系,反而是强制性制度因素(中央政府的倡导)和模仿性制度因素(相邻地方政府的外包决策)共同作用的结果。[8]

(二)公共服务外包动因的具体影响因素

⒈服务因素。政府在决定是否采取外包方式的时候通常需要考虑公共服务的具体特征,因为这些特征将深刻地影响外包的难度和成效。根据现有研究,影响公共服务外包动因的服务因素主要有如下三个:

一是资产专用性。资产专用性是指配置于某一特定服务生产的资源可以被重新配置到其他服务生产的程度。如果某种公共服务的生产需要投入资产专用性较高的资源,便会让潜在的竞争者面临较高的投资风险,从而形成市场准入壁垒,造成效率损失。因而对于那些需要投入高资产专用性资源的公共服务来说,政府不太倾向于利用外包的方式进行生产。[9]

二是服务任务的复杂性。一般来说,服务生产任务越简单,政府越倾向于选择外部购买而非内部生产。对于复杂任务,政府一方面必须投入大量的精力与成本才能获得监控服务生产所需的有效信息,另一方面常常依赖成本高昂的合同争端解决机制以解决合同不完全带来的纠纷。

三是服务市场的竞争程度。公共服务外包的核心逻辑是充分利用市场的效率优势,因此其能够带来成本节约和效率提升的重要前提是公共服务市场必须处于充分竞争的状态。如果公共服务市场中的供应商数量不足,形成不了有效的市场竞争,就会出现所谓的市场失灵问题,使公共服务外包得不偿失。[10]这意味着,公共服务市场的竞争程度越高,政府越有可能选择外部购买。

⒉政府因素。除了服务因素之外,市政规模、财政压力、公务员群体力量与政府能力等政府因素也对政府外包决策有着举足轻重的影响。

一是市政规模。现有研究对市政规模与外包决策之间的关系有着两种截然相反的观点。一些学者认为,市政规模越大,政府越愿意选择外部购买公共服务。其理由是,较大的市政规模往往意味着更多的潜在承包方,也就说,公共服务市场的竞争程度也越大。另一些学者则认为,市政规模较小的政府更倾向于外包公共服务。市政规模较大的政府即使内部生产公共服务,也能获得规模经济效益;而市政规模较小的政府只有通过外包才能得到规模经济效益。[11]

二是财政压力。大部分的学者认为,财政压力会使政府更加偏向于外包公共服务。外部购买通常被视为一把运用市场竞争机制提升生产效率的利器,因而政府在财政困难时期总是频繁地利用该工具,以期降低公共服务的生产成本。但是也有少数实证研究指出,财政压力较小的政府更喜欢外包公共服务,主要原因有三:财政充裕有利于吸引专业能力更强的公务员,从而提升了政府管理外包的能力;财政充裕减少了公务员群体的失业担忧,使他们不会反对外包;财政充裕激发政府进行公共服务创新,增加了外包的可能性。[12]

三是公务员群体的力量。一些研究者很早就发现,由于担心失业,公务员群体通常倾向于反对公共服务外包。因此,公务员力量越强大,政府越不容易选择外部购买。之后,不少研究进一步发现,不同类型的公务员对于公共服务外包的态度是不一样的。[13]一般来说,低层公务员出于工作稳定的考虑,容易采取反对态度;而高级公务员喜欢在小而精且接近权力中心的机构工作,故而往往予以支持。

四是政府能力。对政府来说,外部购买会让其失去对公共服务生产过程的直接控制,从而增加了公共服务生产的不确定性。一些学者据此提出,具有较强外包管理能力的政府更倾向于外包公共服务。[14]政府的外包管理能力主要包括促进竞争性招标的能力、协调合作关系的能力、监督合同履行的能力、获取生产信息的能力与评估合同成效的能力等。较强的外包管理能力有助于政府保证公共服务生产的成效。

⒊政治因素。现有研究还普遍注意到,意识形态与政治策略也是影响公共服务外包动因的重要因素。

一是意识形态。大多数的实证研究都发现,意识形态对政府的外包决策有着相当显著的影响。[15]通常来说,在国外,右翼政治势力偏好小政府,信奉市场竞争会带来服务效率的提升和服务成本的节约,故而倾向于支持外部购买;左翼政治势力恰恰与之相反,比较喜欢大政府,对市场力量的神话持有一定的怀疑态度。正因如此,很多学者往往认为,右翼政府具有外包过度的嫌疑,而左翼政府具有外包不足的倾向。

二是政治策略。很多情况下,政府外包公共服务并非出于意识形态的坚守,而是主要将之作为一种寻求政治支持或者回避政治责难的策略。Sundell和Lapuente发现,一些地方政府试图通过外包公共服务来“购买”某些选区的选票支持,并相应地提出了“马基雅维利式外包”(Machiavellian contracting)这一概念。[16]著名公共管理学者胡德也曾论证,外包公共服务是一种相当典型的“代理策略”,政府可以在公共服务生产出现问题的时候将公众的责难转移到服务承办商身上。[17]

二、外包给谁:公共服务外包的承包方抉择

一旦政府决定将某项公共服务外包,继而就会面临另一个重要的决策问题,即应该选择什么类型的承包方。通常而言,公共服务的承包方主要有私营企业、社会组织与其他政府等三种类型,它们均有着各自的优势和劣势(参见表1)。

(一)私营企业

公共服务外包事实上是在新公共管理运动的影响下兴起的,而新公共管理运动主张将私有化作为降低成本和提升效率的主要工具。因此,当政府将公共服务由内部生产改为外部购买时,私营企业总是被视为当然的首选承包方。

⒈私营企业作为承包方的优势。作为公共服务生产承包方,私营企业具有一些无可代替的天然优势,而这些优势恰好契合了政府选择外包公共服务的初衷。一方面,与社会组织和政府机构相比,私营企业的生产效率通常被认为是最高的。造成私营企业具有较高服务生产效率的原因有很多。从生存环境上看,私营企业时刻需要面对高强度的市场竞争压力,一旦竞争失败,就会马上倒闭;从行为动机上看,私营企业有着极其强烈的利润最大化追求,故而总是千方百计地削减成本;从管理策略上看,“清晰准确的任务界定、明确的工作标准和责任追求等原则”[18]在私营企业中得到了更加严格的落实;从规模经济上看,私营企业可以通过扩大承包规模来不断地分摊生产的平均成本。另一方面,创新能力强是私营企业的另一个重要优势。尽管创新能够带来巨大的收益,但是社会组织和政府机构由于不能私自占有这些收益,因而傾向于墨守成规,缺乏足够的动力进行创新。与之不同,私营企业拥有剩余索取权,可以合法地占有和分配这些收益,故而愿意冒险创新,以期赚取更多的利润。[19]事实上,当选择私营企业作为承包方时,政府总是希望后者能够设计出一个具有创新性的公共服务生产方案。

⒉私营企业作为承包方的劣势。支持私营企业作为公共服务生产承包方的学者往往强调其高生产效率和高创新能力的优点,而反对者也从多个角度揭示了私营企业的弊端。首先,私营企业的高效率和高创新可能只是一个神话。Bel等学者针对固体废物回收服务和供水服务的实证研究表明,私营企业并不一定意味着成本节约,其效率优势可能被夸大了。[20]Hartley等学者也论证到,私营企业的创新能力并不一定比政府机构要高,两者各有各的优势。[21]事实上,私营企业的优越性是建立在一系列理想性假设条件之上的,包括竞争充分的市场、较低的交易成本等。而对于公共服务来说,这些假设条件往往难以满足。其次,私营企业的利润最大化动机会带来不少负面的影响。即使在竞争市场和低交易成本的条件下,过度关注私营企业的效率特征而忽视其利润最大化动机的危害,也是非常不明智的。学者们注意到,利润最大化常常驱使私营企业作出两种违背公共利益的举动:一是为了获得招标,违法向政府官员行贿;二是为了追求低成本,不惜牺牲公共服务的质量。无疑,这两种举动均会不可避免地损害公共服务生产中的公共利益,故而Sturgess等提出,政府在选择承包方时不能仅以效率为导向,更应关注质量,为此必须加强对公共服务外包活动的监管。[22]再次,私营企业在生产公共服务的过程中容易忽视公民价值的重要性。很多观察发现,私营企业倾向于将公共服务的对象等同于普通市场中的顾客。这种“顾客”隐喻导致私营企业无法全面真正地理解公民的涵义。就像登哈特夫妇早就指出的,“公共利益是就共同利益进行对话的结果,而不是个人自身利益的聚集。因此,公务员不是仅仅关注‘顾客的需求,而是着重关注于公民并且在公民之间建立信任和合作关系”[23]。

(二)社会组织

很多时候,社会组织被认为比私营企业更适合成为公共服务生产的承办方。一些学者和公众认为,社会组织能够利用自己的独特优势,在市场失灵和政府失灵同时发生的地方发挥重要作用,解决私营企业和政府都无能为力的公共问题。

⒈社会组织作为承包方的优势。从某种角度来看,社会组织不仅具备与私营企业不相上下的生产效率优势,而且能够确保公共服务的提供不会丧失公共精神。一是生产效率优势。在某些领域(如社工服务)中,社会组织的成本优势非但不低于甚至要高于私营企业。[24]一方面,社会组织可以通过使用无偿的志愿者和低薪的兼职人员来降低劳动力成本,而劳动成本占公共服务总成本的比重通常比较大;另一方面,它们还可以从慈善组织、私营企业等其他途径获得额外的资金或物质支持,有助于进一步降低某些公共服务的生产成本。二是服务质量优势。公共服务的公益性决定了政府在选择承包方的时候不能仅以效率为导向,更应关注服务质量。与私营企业相比,社会组织的使命与政府更加接近,都致力于追求公众利益最大化而非自身利益最大化,因而其维护公共服务质量的动机要更加强烈。此外,社会组织通常会接收到不少的公益性捐赠,而这些捐赠往往会带来公众和捐赠者对社会组织行动的关注与监督,尤其当捐赠以志愿服务的形式出现时。三是公民参与优势。除了生产效率和服务质量之外,公民参与也被认为是政府在提供公共服务时应该矢志追求的价值目标。Rachel Fyall认为,社会组织承包公共服务生产可以极大地拓宽公民参与政策过程的途径,因为以往只能利用政策倡导的手段,而现在还可以通过服务生产的方式。[25]具体来说,在社会组织生产公共服务的情况下,公民既可以通过社会组织表达其服务需求和利益诉求,也可以借助志愿者活动的渠道直接参与到公共服务生产的过程中。

⒉社会组织作为承包方的劣势。很多学者认为,社会组织固然具有不少优点,但是这些优点常常被夸大。事实上,选择社会组织作为承包方将面临两个比较严峻的挑战。一是社会组织的专业性广受质疑。一个组织拥有的专业技术人才数量越多,质量越好,其专业性就越高。而绝大部分的社会组织总是缺乏足够的专业技术人才,一则因为其薪酬激励强度远逊于企业,二则由于其必须依赖志愿者开展业务。很多经验研究发现,公共服务外包暴露出了社会组织的很多专业性不足问题,如难以达到财务管理的规范性要求,拙于应付频繁的绩效汇报任务,无力提供那些需要专业资质的公共服务。[26]近年来,为了成为公共服务生产的承包方,社会组织也作出了相应的调整,正在努力提升自己的专业化程度。二是社会组织的目标替代现象有所加剧。这里的目标替代现象是指,社会组织偏离了向公众提供高质量服务的使命,而将维持组织生存和获得资金收入作为组织行动的首要出发点。由于缺乏相对稳定的收入来源,社会组织往往承受着比企业更大的生存压力。如果企业可能为了利润而牺牲服务质量,那么社会组织也可能出于财政压力而采取相同的举措。[27]一些政府也发现了这种目标替代现象,并试图通过加大资金投入的方式来保证服务质量,但是这一做法又明显违背公共服务外包的初衷之一,即降低服务成本。

(三)其他政府

除了私营企业和社会组织,政府也经常将公共服务外包给其他政府来生产。事实上,政府间协议变得越来越流行,已经成为地方政府提供公共服务的一种重要手段。通常来说,其他政府可以是同级政府,也可以是上级政府。

⒈其他政府作为承包方的优势。一个政府将公共服务承包给另外一个政府来生产,看似没有什么必要,其实也能给公共服务生产带来不少意想不到的好处。一是获得规模经济效益。支持把公共服务外包给私营企业生产的主要理由之一是,这样做可以带来规模经济效益。但是,批评者认为,大部分公共服务的市场都缺乏有效竞争,而这在一定程度上会抵消规模经济的积极影响。于是,一些政府尤其是那些地理上靠近大城市的小城市政府,开始探索其他能够得到规模经济效益的途径,并逐渐重视起政府间协议。就像Andrew等学者所说的,“在碎片化都市治理的背景下,政府间协议允许城市政府与其他政府共享人力和资源,从而让它们在生产和提供公共服务的过程中摊薄成本,获得规模经济效应”[28]。二是减少机会主义行为。当选择社会组织作为承包方时,可以减少机会主义行为,因为社会组织与政府均致力于维护公共服务的质量。与之类似,其他政府在承包公共服务生产时也很少采取机会主义行为。[29]其原因有三方面:其一,比起私营企业和社会组织,政府通常会受到更为严格的制度管控,采取机会主义行为的难度和代价均相当高;其二,承包方政府本身就要为自己辖区的民众生产同样的公共服务,因而没有必要欺骗发包方政府;其三,合作往往是相互的,承包方政府也可能在其他公共服务提供上需要发包方政府的合作与协助。

⒉其他政府作为承包方的劣势。批评者认为,选择其他政府作为承包方从根本上违背了公共服务外包的初衷——正是由于质疑政府自身的效率,才转而寻求外部组织的帮助。一是失效的激励机制。从所有权激励上看,选择其他政府作为承包方意味着没有对公共服务生产的政府所有权作出任何改变。在政府所有权的条件下,生产决策者虽然拥有生产的控制权,却不能从降低服务成本中获得相应的物质回报。从职业激励上看,生产决策者仍然属于公务员,其在尝试创新时不可避免地会优先考虑问责风险、权力得失等政治因素,再考量效率提升、成本削减等经济因素。因此,作为承包方的其他政府通常缺乏充足的动力去实施一些有助于降低生产成本的创新。二是僵化的管理体制。除了激励机制失效之外,选择其他政府作为承包方也不能解决管理体制缺乏灵活性的问题。与私营企业和社会组织相比,政府拥有的管理自由裁量权最少,因为要受到财政预算制度(限制投入)、公务员人事制度(限制激励)、司法监察制度(限制风险)、行政决策制度(限制快速决策)等的重重限制。这些严格的限制造成了僵化的管理体制,使公共服务生产的政府决策者难以获得高效管理所需的灵活性。[30]

三、如何外包:公共服务外包的合同取舍

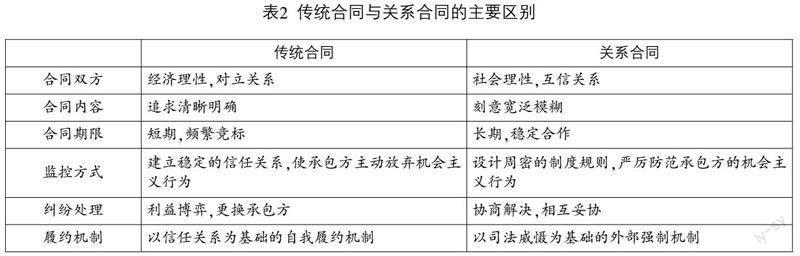

在选出合适的服务承包方之后,政府还需要对“如何外包”作出决策,即决定选择什么形式的购买合同。这里所谓的购买合同并非仅指那种单纯的纸面合同,而是包含了两种类型:传统合同(traditional contract)与关系合同(relational contract)。传统合同指的是合同双方签订的正式合同,白纸黑字地规定了双方的正式义务和责任;关系合同指的是以双方关系为基础的、能够影响履约行为的非正式协议。这两类合同从不同的层面规定了合同双方的关系,传统合同属于经济理性的层面,关系合同属于社会理性的层面。在公共服务外包中,政府可以选择仅仅把购买合同定位为传统合同,也可以选择进一步将之发展为关系合同,表2列出了传统合同与关系合同的主要区别。

(一)传统合同

正如前文所述,传统合同就是政府和承包方在纸面上签订的正式合同,也常被称为交易合同、短期合同或显性合同。一般来说,传统合同的理论基础来源于合约经济学,主要包括奥利弗·威廉姆森等人的交易成本理论、迈克尔·詹森等人的委托代理理论和奥利弗·哈特等人的不完全合同理论。根据这些理论,公共服务外包是一种在市场环境中发生的交易行为,而合同的核心功能在于通过设定激励约束、信息交流、剩余索取权、剩余控制权等方面的制度安排来规范合同双方的履约行为,从而保证这一交易行为的经济效率。[31]

传统合同具有两个基本特征。一是合同内容的明确性。虽然任何合同都不能达到“完全”状态,但是在传统合同中,合同双方依然会尽可能地对服务内容、绩效标准、责任义务等作出详细而清晰的规定,以避免因误解而产生矛盾冲突。严格按照合同规定来履约是传统合同的基本精神,而其前提就是合同内容必须清晰明确。二是合同期限的短期性。出于强化市场竞争的考虑,传统合同多为短期合同。[32]在短期合同中,作为发包方的政府既可以利用续约压力来迫使承包方努力提升效率,也可以运用重复博弈机制来减少承包方的机会主义行为。

与此同时,传统合同也存在一些局限性。一方面,合同内容的明确性不仅增加了合同制定的成本,而且损害了合同执行的灵活性。由于信息不完全与有限理性的存在,制定内容明确的合同是需要投入调研、协商、设计等成本的,而且对明确性的要求越高,投入的成本也就越大。此外,規定的明确性与执行的灵活性无疑也存在某些不可避免的内在矛盾。另一方面,合同期限的短期性容易导致合同双方的短视行为。这种短视行为有很多具体的表现。如当合同执行出现纠纷时,政府可能不太愿意投入过多时间进行协商,而更倾向于通过替换承包方的方式来处理;再如承包方会更加关注短期绩效,而避免投入一些成本高昂但有利于长期发展的资源。

(二)关系合同

关系合同是在批判传统合同的基础上提出来的。不少批评者观察到,在现实中,很多合同并没有遵循传统合同的基本逻辑,它们既不追求合同内容的明确性,也不强调合同期限的短期性;而这些合同之所以有效,主要依靠的是合同双方的信任关系。于是,他们将这种依靠信任关系推动合同履约的机制称为关系合同。[33]与传统合同相比,关系合同秉持两个不同的基本理念:合同执行的效果取决于发展合同双方的信任关系,而非设计一套严密的合作制度;避免违约行为的关键在于,依赖建立在信任关系基础上的自我履约机制,而非借助威慑色彩浓重的第三方强制机制。

关系合同的优势针对的恰恰是传统合同的不足。第一,关系合同利用合同内容的模糊性来换取承包方的灵活性。关系合同通常只对合同内容作出一些模糊性的规定,使承包方拥有根据实际情况进行调整的自由裁量权,并允许合同双方通过协商来解决争端。第二,关系合同利用合同期限的长期性来避免承包方的短视行为。签订长期的合同,可以为承包方带来稳定的经费和预期,从而激励其对公共服务生产进行长期投资,如雇佣更加专业的工作人员等。第三,关系合同利用合同双方的信任关系来降低监管的成本。比起以合同条文为基础的正式监管,以信任关系为基础的非正式监管可以自我履约,具有明显的成本优势。

然而,关系合同必须面对两个极易导致合同执行失败的问题:第一个问题是,信任关系的稳定性往往比较弱。信任关系都是建立在特定条件的基础之上,而这些条件的构成因素十分复杂,既包括社会规范,也涉及经济算计。由于这些条件很容易发生变动,因此信任关系总是相当脆弱。这意味着,关系合同始终隐藏着巨大的道德风险。一旦道德风险爆发,发包方或承包方将付出高昂的代价,因为他们没有在正式合同里制定相应的预防措施。第二个问题是,信任关系的建立和维系需要大量的成本。虽然信任关系有助于降低监管成本,但是信任关系的建立和维护并非“免费的午餐”。因为随着公共项目交易市场和分工的不断深化,关系合同可能需要更多的资源投入来应对新的挑战和要求,这包括更多的合作伙伴筛选和选择过程、更复杂的合作协调机制、更频繁的信息共享和沟通等,而且在某些情况下,合同双方甚至会对信任关系进行过度投入,从而相应地减少了对公共服务生产的投入。[34]

四、结语与启示

公共服务外包已经成为国内外政府提供公共服务的重要工具之一。在公共服务外包中,政府必须面对三个前后相继的重要决策问题,即“为何外包”“外包给谁”与“如何外包”。本文尝试梳理了现有研究关于这三个问题的主要观点和核心争论。在“为何外包”方面,既介绍了交易成本理论、委托代理理论、公共选择理论与社会学新制度主义对公共服务外包动因的不同解释,还从服务、政府和政治三个维度详细列举了各种可能影响外包动因的因素。在“外包给谁”方面,私营企业、社会组织与其他政府是公共服务生产的三大承包方,深入比较了它们各自的优势和劣势。在“如何外包”方面,政府需要在传统合同与关系合同之间作出选择,而这两类核心理念存在分歧的合同也各具优势,难分伯仲。我国的公共服务外包实践正在如火如荼地开展,本文可以为此提供三方面的启示:

第一,从外包动因的角度来看,需要建立开放透明的外包决策机制。影响公共服务外包的动因纷繁复杂,其中一些的出发点并不是提升公共服务生产的效率和品质。为了防范那些与价值创造无关的动机影响外包决策,完善公共服务外包的决策机制势在必行。一个有效的外包决策机制应该遵循开放透明的原则,一方面要打破闭门决策,让服务对象和专家学者参与进去;另一方面要打破暗箱决策,把决策过程和决策信息向社会公开。

第二,从承包方选择的角度来看,需要破除唯私营企业优越或唯社会组织优越的成见,根据公共服务的性质和承包方的特征进行相机抉择。现实中,一些政府受到新公共管理理论的影响,容易陷入只有私营企业最适合做承包方的迷失;另一些政府出于对市场失灵的担忧,倾向于支持社会组织是最佳承包方的观点。事实上,没有哪一类承包方是必然的最佳选择,它们各有各的优势和劣势,需要进行权衡取舍。需要指出的是,尽管我国政府很少将其他政府列为候选的承包方,但随着大气污染治理等政府间协议的兴起,其他政府也将成为公共服务的重要承包方。

第三,从合同形式选择的角度来看,需要探索将传统合同与关系合同融合在一起。鉴于我国法制基础薄弱和关系文化盛行的实际情况,完全采用传统合同不具有文化和制度基础,完全采用关系合同则容易被“关系”彻底俘获。[35]故而,我国政府可以尝试在传统合同中注入一些灵活化的协商,在关系合同中施加一些规范性的管理,以期实现两类合同的优势互补。

【参考文献】

[1]Williamson O.The Economics of Organization:The transaction cost approach[J].American Journal of Sociology,1981,87(3):548-577.

[2]Hwang K.Contracting in Local Public Organizations:the Institutional Economics Perspective[J].Journal of Pu-blic Affairs,2015,15(3):237-242.

[3]Jensen M,Meckling W.Theory of the Firm:Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure[J].Journal of Financial Economics,1976,3(4):305-360.

[4]王春婷,尚虎平.政府購买服务:风险生成与实质逻辑[J].南京社会科学,2020(5):59-67.

[5]Horwitz S.Behavioural Economics:A Virginia Political Economy Perspective[J].Economic Affairs,2016,36(3):273-281.

[6]Ferris J.The Decision to Contract out:An Empirical Analysis[J].Urban Affairs Quarterly,1986,22(2):289-311.

[7]Ammons D,Roenigk D.Benchmarking and Interorganizational Learning in Local Government[J].Journal of PublicAdministration Research and Theory,2015,25(1):309-335.

[8]Alonso J,Andrews R,Hodgkinson I.Institutional,Ideological and Political Influences on Local Government Contracting:Evidence from England[J].Public Administration,2016,94(1):244-262.

[9]Brown T,Potoski,M.Transaction Costs and Contracting:The Practitioner Perspective[J].Public Performance & Ma-nagement Review,2005,28(3):326-351.

[10]葉托.超越民营化:多元视角下的政府购买公共服务[J].中国行政管理,2014(4):56-61.

[11]Petersen O,Houlberg K,Christensen L.Contracting Out Local Services:A Tale of Technical and Social Services[J].Public Administration Review,2015,75(4):560-570.

[12]Rho E.Contracting Revisited:Determinants and Consequences of Contracting Out for Public Education Services[J].Public Administration Review,2013,73(2):327-337.

[13]Wei W,Zhang Z,Yang K.Local Institutions and Public Service Outsourcing:Managerial Professionalism,Mayoral Strength,and Electoral Rules[J].Public Administration Review,2022,82(6):1095-1123.

[14]刘波,等.公共服务外包决策的影响因素研究[J].公共管理学报,2010(2):46-53.

[15]Jansson M,Carlstr m E,Karlsson D,Berlin J.Drivers of Outsourcing and Backsourcing in the Public Sector-From Idealism to Pragmatism[J].Financial Accountability & Management,2021,37(3):262-278.

[16]Sundell A,Lapuente V.Adam Smith or Machiavelli?Political Incentives for Contracting out Local Public Services[J].Public Choice,2012,153(3-4):469-485.

[17]Hood C.The Blame Game:Spin,Bureaucracy,and Self-Preservation in Government[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,2011,67-89.

[18](美)E.S.萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍,等,译.北京:中国人民大学出版社,2002:162.

[19]Hefetz A,Warner E.Contracting or Public Delivery?The Importance of Service,Market,and Management Characteristics[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2012,22(2):289-317.

[20]Bel G,Fageda X,Warner M.Is Private Production of Public Services Cheaper than Public Production?A Meta-regression Analysis of Solid Waste and Water Services[J].Journal of Policy Analysis and Management,2010,29(3):553-577.

[21]Hartley J,S rensen E,Torfing J.Collaborative Innovation:A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entrepreneurship[J].Public Administration Review,2013,73(6):821-830.

[22]Sturgess G,Argyrous G,Rahman S.Commissioning Human Services:Lessons from Australian Convict Contracting[J].Australian Journal of Public Administration,2017,76(4):457-469.

[23](美)珍妮特·登哈特,罗伯特·登哈特.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].丁煌,译.北京:中国人民大学出版社,2004:43.

[24]Ferris J,Graddy E.Contracting out:For What?With Whom?[J].Public Administration Review,1986,46(4):332-344.

[25]Fyall R.Nonprofits as Advocates and Providers:A Conceptual Framework[J].Policy Studies Journal,2017,45(1):121-143.

[26]Su rez D.Collaboration and Professionalization:The Contours of Public Sector Funding for Nonprofit Organizations[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2011,21(2):307-326.

[27]劉帅顺,谈小燕.制度规则、实践阐释与目标置换:政府购买服务中的自由裁量逻辑[J].湖北社会科学,2023(1):54-64.

[28]Andrew S,Short J,Jung K,Arlikatti S.Intergovernmental Cooperation in the Provision of Public Safety:Monitoring Mechanisms Embedded in Interlocal Agreements[J].Public Administration Review,2015,75(3):401.

[29]Bel G,Gradus R.Privatisation,Contracting-out and Inter-municipal Cooperation:New Developments in Local Public Service Delivery[J].Local Government Studies,2018,44(1):11-21.

[30]Ferris J,Graddy E.Production Costs,Transaction Costs,and Local Government Contractor Choice[J].Economic Inquiry,1991,29(3):541-554.

[31]曾凡军,臧进喜.“不完全合同”风险、碎片化诱因与整体性救治——基于政府购买服务的个案分析[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2021(6):143-150.

[32]Kim Y,Brown T.The Importance of Contract Design[J].Public Administration Review,2012,72(5):687-696.

[33]Levin J.Relational Incentive Contracts[J].American Economic Review,2003,93(3):835-857.

[34]叶托.资源依赖、关系合同与组织能力——政府购买公共服务中的社会组织发展研究[J].行政论坛,2019(6):61-69.

[35]黄晓春.中国社会组织成长条件的再思考——一个总体性理论视角[J].社会学研究,2017(1):101-124.

(责任编辑:刘剑明)

Abstract:Government decision-making is an important link in public service outsourcing,directly related to the success or failure of contract implementation.This article believes that the government will inevitably face three decision-making issues in public service outsourcing:why to outsource,to whom to outsource,and how to outsource.Regarding why to outsource,transaction cost theory,principal-agent theory,Public choice and sociological new institutionalism provide different explanations.The main factors affecting outsourcing motivation can be divided into three categories:service,government and politics.Regarding who to outsource to,private enterprises,social organizations,and other governments each have their own advantages and disadvantages,and the government needs to make decisions according to the certain situation.Regarding how to outsource,traditional contracts and relational contracts are seen as two opposing contract governance mechanisms.Therefore,in practice,there are three measures to improve the quality of government decision-making in public service outsourcing.From the perspective of outsourcing motivations,it is necessary to establish an open and transparent outsourcing decision-making mechanism.From the perspective of contractor selection,governments should choose contractors according to the nature of public services and characteristics of contractors.From the perspective of contract selection,it is necessary to explore appropriate methods to combine the advantages of traditional contracts and relational contracts.

Key words:public service outsourcing;government decision-making;outsourcing motivations;outsourcing objects;outsourcing contracts