农村女性产次和母乳喂养时长与骨质疏松症的关联

2023-08-25朱玲慧赵鸿飞侯建王重建张功员

朱玲慧,赵鸿飞,侯建,王重建,张功员

(郑州大学公共卫生学院 流行病与卫生统计学系,河南 郑州 450001)

骨质疏松症作为一种与骨量微结构退化有关的慢性代谢性骨病,已成为影响人类的重要公共卫生问题,且具有性别差异和地区差异。一项针对中国骨质疏松患病率研究结果显示,40岁及以上人群中,女性骨质疏松患病率(20.6%)高于男性(5.0%),且农村地区女性患病率显著高于城市[1]。国外一项研究也发现,骨质疏松症主要分布在生活在农村地区且经济条件较差的绝经后女性[2]。因此,在经济条件差、医疗资源有限的农村地区,更应该注重女性骨质疏松症的预防、评估和管理。

流行病学研究显示,妊娠和哺乳易导致机体骨骼质量下降,被认为是骨质疏松症的重要影响因素[3]。一项针对土耳其绝经后女性的研究结果显示,生育次数和母乳喂养与绝经后女性骨密度(bone mineral density,BMD)水平差异无统计学意义[4],生育次数和母乳喂养与骨质疏松症相关因素的研究仍存在争议。此外,中国农村女性生产次数和母乳喂养时长可能与西方和亚洲其他国家的女性不同,很难将国外的研究结果应用到这一领域。本研究利用河南农村队列基线调查数据,探讨中国农村女性产次和母乳喂养时长及其联合作用与骨质疏松症的关系,以期为降低农村女性骨质疏松症患病风险提供流行病学证据。

1 材料和方法

1.1 研究对象

研究对象来自“河南农村队列(注册号ChiCTR-OOC-15006699)”基线调查人群,该队列采用多阶段整群抽样方法(第1阶段在河南省的东、南、西、北和中部地区各抽取一个县/地级市,第2阶段在县/地级市内各抽取1~3个乡/镇,第3阶段对乡/镇每个村庄逐一展开调查)对遂平县、禹州市、新乡县、通许县和义马市5个农村地区的39 259名18~79岁常驻居民进行调查,8 033名研究对象完成了BMD测量,其中女性5 032名,排除生产次数和/或母乳喂养信息缺失者39人以及未生育女性22人后,本研究共纳入4 971名女性作为研究对象进行数据分析。本研究方案通过郑州大学生命科学伦理审查委员会的审查,且所有研究对象均签署了书面知情同意书。

1.2 女性生育史评估

通过调查问卷获得研究对象怀孕次数、生产次数、哺乳经历、累计母乳喂养时间、月经史、避孕药使用史等女性生育史信息。参与者被问到:“截止到目前,您共怀孕几次,生几胎?”以及“您共流产几次?”参与者同时报告生产次数和怀孕次数、流产次数,生产次数再由怀孕次数减去流产次数进行验证,本研究报告的是实际的活产数。报告有生育史的女性随后被问及是否有哺乳经历,回答选项 “是”或“否”,回答“是”的女性会被问到累计哺乳多长时间,以此确定了累计母乳喂养时间。在该研究中将累计母乳喂养时间分为4组:<24个月、24~<48个月、48~<72个月或≥72个月。绝经状态定义为连续停经12个月。避孕药使用史指研究对象报告曾服用过避孕药片或注射过避孕药针剂。妇科疾病史指研究对象报告曾被医生或医院确诊过阴道炎、乳腺炎、盆腔炎等妇科疾病或其他。

1.3 BMD的测量和骨质疏松症的定义

由经过严格培训的工作人员使用超声骨密度仪(Hologic Sahara,USA)测量参与者跟骨的BMD并重复测量3次(组内相关系数为0.971,可重复性较高),取其平均值进行分析。根据世界卫生组织指南推荐 T评分标准:T评分≤-2.5诊断为骨质疏松症,并将人群分为骨质疏松组和非骨质疏松组。

1.4 质量控制

正式开始调查前对所有工作人员统一培训,调查项目由专人专项负责,并在各项完成后签字确认,每天开展工作前先校准仪器。问卷调查完成后,于当天下午由非同一人完成两轮审核,发现问题或遗漏处当即根据签字找到本人进行核实校对或打电话询问研究对象以查漏补缺。数据录入采用双人双机双录入的方式,再由审核小组对2份录入结果进行逻辑纠错和一致性检查,发现问题则翻阅原始问卷比对核实。

1.5 统计学分析

2 结果

2.1 一般人口学特征和生育史

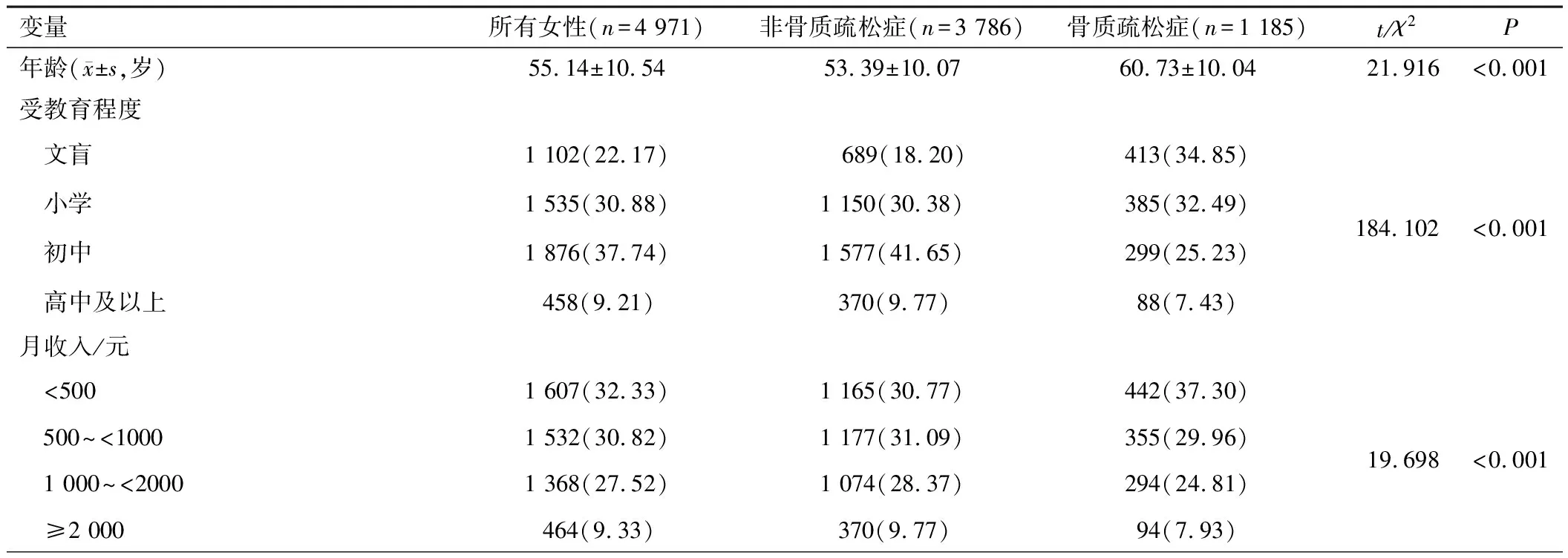

4 971名研究对象年龄为(55.14±10.54)岁,其中1 185名(23.84%)研究对象被诊断为骨质疏松症。骨质疏松症和非骨质疏松症女性BMD差异有统计学意义(P<0.001)。与非骨质疏松症组相比,骨质疏松症组的女性月经初潮年龄较大、绝经较早、产次较多且母乳喂养时间较长,除吸烟、饮酒状况和避孕药使用史在两组间差异无统计学意义(P>0.05),其他因素在两组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 研究对象的一般人口学特征和生育史

2.2 产次和母乳喂养时长与骨质疏松症的关联

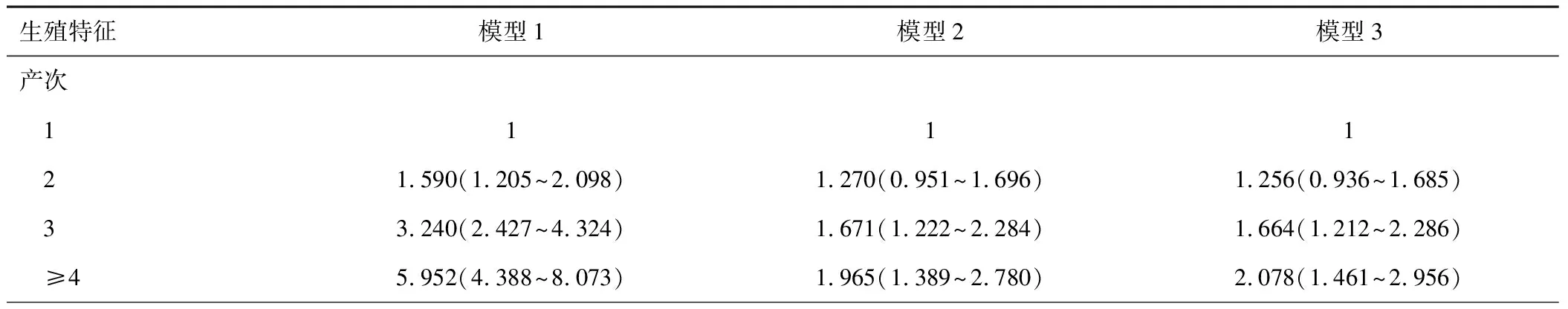

如表2所示,调整相关混杂因素后,与生1胎的妇女相比,生2、3和4胎及以上的妇女骨质疏松症的OR值和95% CI分别为1.256(0.936~1.685),1.664(1.212~2.286)和2.078(1.461~2.956)(P趋势=0.001)。与总母乳喂养时长<24个月的妇女相比,母乳喂养24~<48、48~<72以及≥72个月的OR值和95% CI分别为1.314(0.967~1.787),1.482(1.082~2.030)和1.920(1.385~2.661)(P趋势<0.001)。

表2 产次和母乳喂养时长与骨质疏松症的关系

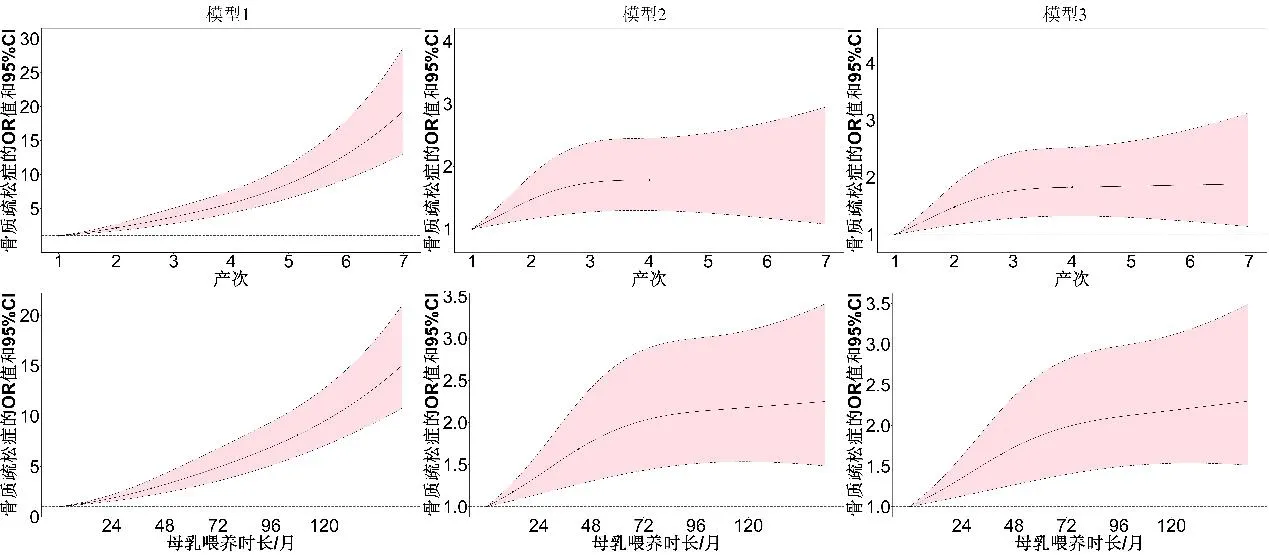

2.3 产次和母乳喂养时长与骨质疏松症的剂量反应关系

限制性立方样条图分析结果显示,调整相关混杂因素后,产次与骨质疏松症存在非线性的剂量反应关系(总检验χ2=13.32,P=0.001,非线性检验χ2=5.73,P=0.017),母乳喂养时长与骨质疏松症存在非线性的剂量反应关系(总检验χ2=18.87,P<0.001,非线性检验χ2=4.23,P=0.040)。见图1。

模型1未调整任何变量;模型2调整了年龄、教育程度、月收入、婚姻状况、吸烟状况、饮酒状况、体力活动、高脂饮食、较多的蔬菜和水果摄入、BMI;模型3在模型2的基础上,额外调整了初潮年龄、流产史、避孕药使用史、绝经状态、妇科疾病史;以生1胎/不母乳喂养为参照点,选取的3个节点分别为产次和母乳喂养时长的第5、50和95百分位数。

2.4 产次和母乳喂养时长联合作用与骨质疏松症的关联

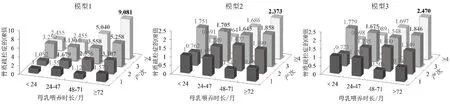

为进一步探讨产次和母乳喂养时长对骨质疏松症是否存在联合作用,将产次和母乳喂养时长分组联合生成新变量(生1胎且母乳喂养时长<24个月、生 1胎且母乳喂养时长24~<48个月,以此类推重新划分为16个亚组)纳入模型分析。结果如图2所示,调整相关混杂因素后,以生1胎且母乳喂养<24个月的妇女为参照组,生3胎且母乳喂养≥72个月和生4胎及以上且母乳喂养≥72个月的OR值分别为1.846(1.144~2.978)和2.470(1.512~4.034)(P<0.05),产次和总母乳喂养时长与骨质疏松症患病风险增加存在联合作用,但不存在交互作用(P=0.404)。

模型1未调整任何变量;模型2调整了年龄、教育程度、月收入、婚姻状况、吸烟状况、饮酒状况、体力活动、高脂饮食、较多的蔬菜和水果摄入、BMI;模型3在模型2的基础上,额外调整了初潮年龄、流产史、避孕药使用史、绝经状态、妇科疾病史。

3 讨论

骨质疏松症已成为重要公共卫生问题之一,尤其是在女性中探讨其影响因素具有重要意义。本研究发现在农村地区女性骨质疏松症患病率高达23.84%,且产次和母乳喂养时间与女性患骨质疏松症风险增加密切相关,其中生育3胎和4胎及以上的女性其母乳喂养超过72个月时风险较高,产次和母乳喂养时长与骨质疏松症呈非线性的剂量反应关系,且具有联合作用。

本研究分析结果显示,产次和母乳喂养时长与骨质疏松症患病风险密切相关。相关研究结果与牟莎莎等[5]针对妊娠和哺乳与骨质疏松相关性研究的结果相一致,提示妊娠和哺乳会引起BMD下降,且哺乳时间越长,则BMD下降越显著。Lee[6]针对绝经妇女BMD影响因素研究结果也发现,母乳喂养时间较长与骨质疏松症患病风险增加密切相关。Yang等[7]针对胎次和骨质疏松相关性研究结果显示多胎(≥6胎)的女性骨质疏松症的患病风险显著升高。但Kaya等[8]针对生育史和绝经后骨质疏松症的研究结果显示胎次和母乳喂养时间与骨质疏松症并无统计学关联,可能与研究对象的饮食、生活习惯存在差异相关。

胎次和母乳喂养时长增加女性骨质疏松症的风险生理机制可能与妊娠和哺乳期激素和微量元素代谢水平改变相关[9]。母亲在怀孕和哺乳期间,钙代谢和骨骼生理发生了实质性的变化,钙从母亲的骨骼中释放出来以满足胎儿发育和分泌乳汁的需求,其中在哺乳期间,BMD预计每月减少1%~3%[10]。虽然这些变化通常是暂时的和可逆的,但多胎妊娠和延长母乳喂养造成的骨质流失是否能得到完全补偿尚不清楚。动物研究表明,随着窝数的增加,小梁BMD的下降是不可逆的[11],另一项针对怀孕和母乳喂养相关的骨质疏松症的综述强调,女性的BMD在断奶后只有部分恢复,特别是在母乳喂养时间较长的女性中[10]。这有助于解释目前的研究结果,当胎数增加和/或延长母乳喂养时间时,骨损失可能无法完全恢复。然而,这些尚不能完全解释胎次和母乳喂养对骨骼影响的机制,未来需要更多的基础和临床研究来阐明这种关系。此外,农村居民的社会经济条件更差,获得医疗保健系统的机会有限,而且多胎每个孩子的哺乳期延长,长期产后护理不良的情况很常见。基于这些考虑,本研究建议,尽管母乳喂养对母亲和孩子都有许多有益的影响,但对于生育多胎的女性,可以考虑将每个孩子母乳喂养的持续时间限制在2 a以内,并加强产后护理以预防骨质疏松症的发生发展。

虽然这是一项评估女性生殖特征与骨质疏松症之间关系的大样本横断面研究,但也存在一些局限性。一方面,BMD的测量采用定量超声系统技术,而不是双能X射线吸收仪,但定量超声系统被认为在安全且无电离辐射的情况下测定BMD与双能X射线吸收仪一样有效[12],同时,在大规模研究中,定量超声系统比双能X射线吸收仪更方便、适用,因此在一些大型研究中得到了应用。另一个方面,本研究为回顾性横断面研究设计,存在一定的回忆偏差,且产次只考虑了活产数,而未考虑死胎、夭折、流产数量的影响,需要开展大样本量的多中心前瞻性队列研究,以证实相关研究结果。

4 小结

妊娠期和哺乳期女性由于其特有的骨代谢特点,更易出现BMD下降,进而导致骨质疏松甚至骨折,因此需要更多的临床研究来明确妊娠次数和母乳喂养时间与骨质疏松症的关系。对于高危人群应开展健康教育,定期检测BMD,建议生育多胎的女性控制母乳喂养时长,尽可能最大程度避免女性因生育和哺乳而造成骨质疏松甚至骨折。