普外急腹症患者应用腹腔镜治疗的临床效果分析

2023-08-25林鑫星刘晨路

林鑫星,刘晨路

盐城市大丰人民医院胃肠外科,江苏盐城 224100

急腹症是医院急诊患者常见类型与症状,以急性发作的腹部临床反应作为主要症状形式,腹腔内器官、组织病理变化作为机制,对于临床诊断效率以及救治时机、救治效果具有较高要求,较为常见的疾病类型包括阑尾炎、胃肠道梗阻、胰腺炎、胆囊炎等,根据病理位置以及治疗方式的不同,收治科室常见于普外科、妇科等,在治疗方式的选择中,外科治疗较为多见,且治疗效果较为可观、高效以及直接,目前随腹腔镜技术的发展,其在各类普外科急腹症患者的急救治疗中应用已十分常见,此次调研将由此入手,选取2020年9月—2022年9月期间盐城市大丰人民医院收治的80例急腹症患者为研究对象进行分析,了解普外急腹症患者应用腹腔镜进行治疗的效果与临床应用价值。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院收治的80例急腹症患者作为研究对象,将所有患者根据治疗方案的不同进行分组,每组40例。对照组中男24例,女16例;年龄18~71岁,平均(47.62±7.31)岁;疾病类型:急性阑尾炎4例,急性胰腺炎2例,急性胆囊炎5例,胃肠道梗阻5例,胃肠道溃疡穿孔1例,急性胆管炎2例,肾结石4例,腹外伤8例,机械性肠梗阻9例;腹痛时间3~18 h,平均(8.52±1.60)h;腹痛性质:钝痛16例,胀痛9例,绞痛15例;接诊时VAS评分5~10分,平均(7.04±0.46)分;伴随症状:恶心呕吐18例,发热22例,血压下降8例,黄疸6例,意识障碍2例;收缩压96~110 mmHg,平均(104.26±3.09)mmHg,舒张压60~75 mmHg,平均(67.24±3.18)mmHg。观察组中男23例,女17例;年龄19~73岁,平均(47.24±7.39)岁;疾病类型:急性阑尾炎5例,急性胰腺炎3例,急性胆囊炎4例,胃肠道梗阻6例,胃肠道溃疡穿孔2例,急性胆管炎1例,肾结石3例,腹外伤9例,机械性肠梗阻7例;腹痛时间:2~19 h,平均(8.46±1.70)h;腹痛性质:钝痛15例,胀痛10例,绞痛15例;接诊时VAS评分6~10分,平均(7.13±0.40)分;伴随症状:恶心呕吐17例,发热21例,血压下降9例,黄疸8例,意识障碍3例;收缩压95~111 mmHg,平均(104.95±3.18)mmHg,舒张压60~76 mmHg,平均(67.35±3.22)mmHg。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。患者/家属均知情同意治疗内容,议题经本院医学伦理委员会审批通过。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①经症状表现、基础体征、既往病史综合分析确定符合普外科急腹症临床判断标准患者;②临床资料完善度良好、具备预后随访条件、治疗操作依从性较高患者[1]。

排除标准:合并严重免疫系统疾病、精神障碍、颅脑损伤、全身多器官功能衰竭、严重传染性疾病、恶性肿瘤疾病、其他外科治疗禁忌证患者。

1.3 方法

两组患者收治后均接受血液生化检查、腹部影像学检查,综合分析评估确诊后开展相应治疗。其中对照组接受传统开腹探查术治疗。根据病灶部位以及手术方案择定手术切口,麻醉方式为静吸复合麻醉或腹部硬膜外麻醉,麻醉见效后根据手术方案造腹直肌切口,逐层切开腹壁探查腹腔以及病灶周围组织关系,确定手术方案可行性后予以局部修补或切除术治疗,操作过程中注意对周围大血管与神经进行保护处理,及时电凝止血,局部治疗结束后生理盐水冲洗腹腔,放置引流管,确定治疗效果后关腹[2-3]。

观察组患者接受腹腔镜手术治疗。全身麻醉下根据病灶部位造切口建立操作孔以及气腹,连接腹腔镜以及探头器械,在腹腔镜辅助下探查腹腔以及病灶,根据周围组织情况开展治疗操作,出血穿孔采用结扎、修补等方式开展治疗,肿瘤以及其他赘生物、梗阻、坏死组织采用局部截断切除、结扎等方式进行治疗,病灶治疗结束后再次检查治疗效果与周围组织情况,探查结束后,撤出器械、消除气腹,缝合切口,术后常规予以抗感染与对症治疗[4-5]。

1.4 观察指标

对比两组围术期临床指标,具体指标项目包括手术时间、术中出血量,术后(24 h)视觉模拟疼痛评估法评分(Visual Analogue Scale, VAS)、术后引流量、术后(首次)排气时间、术后(首次)下床时间以及住院时间,VAS评分分值0~10分,0分为无痛,10分为最剧烈疼痛,分数越高疼痛程度越高[6-7]。

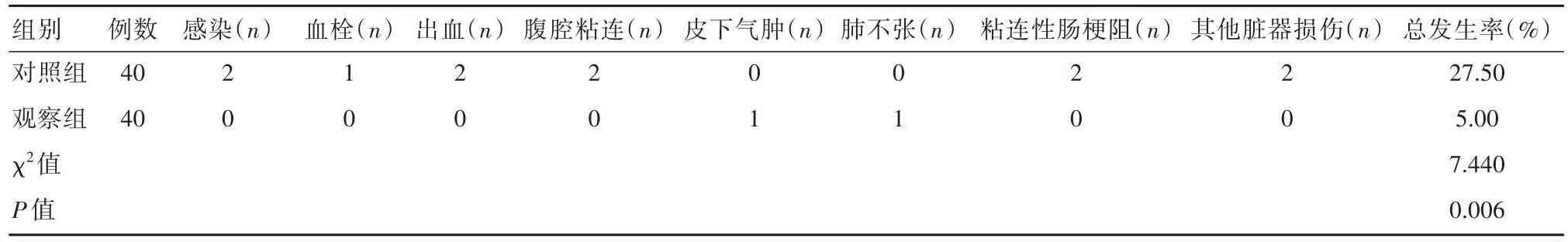

对比两组术后不良反应发生率。包括感染、血栓、出血、腹腔粘连、皮下气肿、肺不张、粘连性肠梗阻、其他脏器损伤。

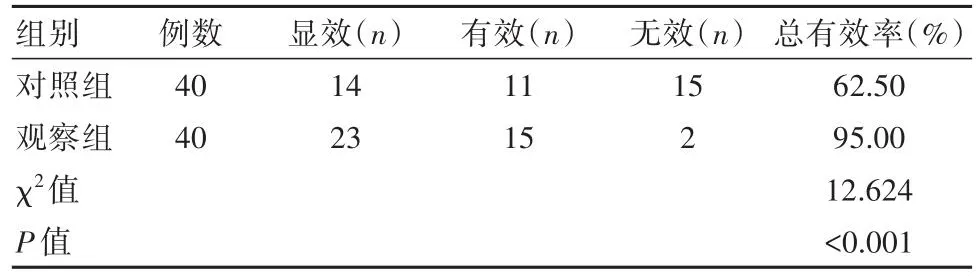

对比两组治疗效果。评定标准:显效为术后24 h即可见临床症状改善显著,术后疼痛症状轻微(未增加镇痛药物使用剂量),术后未见明显并发症或不良反应;有效为术后48 h内可见临床症状有效改善或基本复常,或伴随术后不良反应;无效为术后48 h内未见急腹症症状有效改善或术后疼痛明显,或伴随相关严重术后并发症。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%[8-10]。

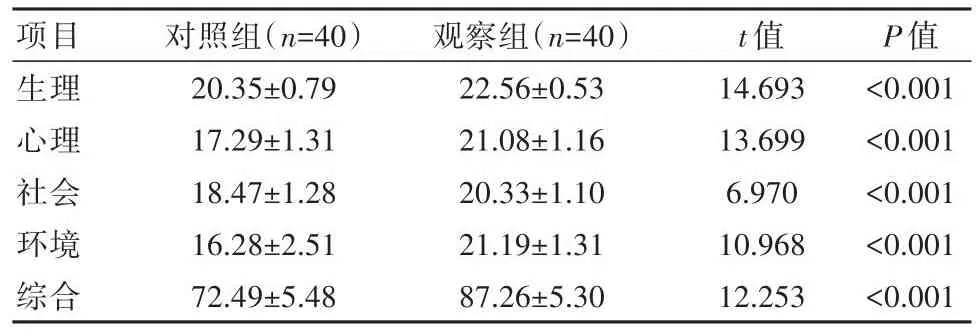

对比两组生存质量远期疗效。使用世界卫生组织生存质量测定量表(the World Health Organiza‐tion Quality of Life, WHO-QOL-100)作为评判体系,对患者出院后3个月生理、心理、社会、环境4个方面进行评估,每个项目25分,综合总分100分,分数越高生存质量远期疗效越高。

1.5 统计方法

采用SPSS 29.0统计学软件对数据进行分析,计量资料经检验符合正态分布,采用(±s)表示,组间差异比较进行t检验;计数资料采用例数(n)和率表示,组间差异比较进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床指标对比

观察组各项临床指标均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床指标对比(±s)

表1 两组患者临床指标对比(±s)

指标手术时间(min)术中出血量(mL)术后VAS评分(分)术后引流量(mL)术后(首次)排气时间(h)术后(首次)下床时间(h)住院时间(d)对照组(n=40)83.24±26.91 79.37±12.62 5.41±0.73 352.33±31.27 40.21±2.05 15.29±3.41 9.61±1.27观察组(n=40)49.51±11.06 51.50±6.07 3.19±1.15 265.19±29.08 28.62±2.11 4.29±1.57 6.28±1.04 t值7.332 12.587 10.308 12.906 24.917 18.532 12.830 P值<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001

2.2 两组患者术后不良反应发生率对比

观察组术后不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者术后不良反应发生率对比

2.3 两组患者治疗效果对比

观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗效果对比

2.4 两组患者出院后3个月WHO-QOL-100评分对比

观察组出院后3个月WHO-QOL-100评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者出院后3个月WHO-QOL-100评分对比[(±s),分]

表4 两组患者出院后3个月WHO-QOL-100评分对比[(±s),分]

项目生理心理社会环境综合对照组(n=40)20.35±0.79 17.29±1.31 18.47±1.28 16.28±2.51 72.49±5.48观察组(n=40)22.56±0.53 21.08±1.16 20.33±1.10 21.19±1.31 87.26±5.30 t值14.693 13.699 6.970 10.968 12.253 P值<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001

3 讨论

在急腹症患者的诊断与治疗中,快速查找病因、确定症状来源是临床救治过程中首要任务,其后根据病因制订并开展对应合适的治疗方式则是急腹症患者的主要救治措施,受益于临床各类生化检查、影像学检查技术的发展与应用,普外科常见疾病类型所致的急腹症在临床工作中已能够得到较高效率确诊,而进一步的治疗,在普外科疾病类型中,主要治疗手段包括开腹手术与腹腔镜手术治疗[11-13];在此次调研中,以传统开腹手术治疗方式作为对照,比对了解腹腔镜手术治疗方式的临床应用价值,从结果数据中可见,腹腔镜治疗显然在治疗性损伤、术后恢复效率等方面显著优于传统开腹治疗方式,观察组患者术后并发症发生率低于对照组(P<0.05),同时住院时间、术后排气时间、术后下床时间等均短于对照组(P<0.05),系手术治疗机制影响,相比于开腹手术,腹腔镜的躯体损伤性更小,可依靠10~15 mm左右的切口置入操作器械与探查视镜配合完成治疗操作,相比于开腹手术的大范围损伤,对于患者来说接受程度也相对更高,由此进一步降低患者由于手术损伤带来的各类机体系统应激反应,例如消化系统不良反应等,从结果中亦可见腹腔镜治疗术后不良反应发生率更低(P<0.05),但需要注意的是,腹腔镜技术由于操作机制影响,需要建立气腹给探查与操作提供一定空间,但在建立过程中可能由于气腹针反复穿刺、气体注入压力过大等因素影响,导致出现皮下气肿情况,一般来说轻度皮下气肿无需特别治疗,于术后48 h左右即可自行恢复消除,严重者可能需要通过术后局部穿刺或呼吸治疗纠正相关并发症,从刘秀等[14]在不同气腹压力的比对分析研究中可见,11 mmHg气腹压力患者术后皮下气肿、恶心呕吐、躁动等不良反应发生率均低于15 mmHg气腹压力患者,发生率分别为3.45%、8.62%以及8.62%;本次调研中对照组与观察组不良反应发生率分别为27.50%、5.00%;虽然相比于传统开腹手术来说腹腔镜的应用对于术后并发症整体具有更为安全的治疗效果,但受疾病本身病理机制以及侵入治疗难以避免的部分机械损伤影响,部分腹腔粘连、组织粘连情况仍然存在,需要腹腔镜手术医生提高操作精准度,在操作过程中有意识地提高对周围组织的保护、降低器械损伤。将孙庆飞等[15]在其腹腔镜微创技术在急诊普外手术的相关研究数据结果作为比对,可见腹腔镜手术患者相对传统开腹治疗患者的治疗总有效率以及相关临床指标均更为优异,其中治疗总有效率达95.83%,手术时间、住院时间以及术中出血量数据更低,该次调研结果中同样可见观察组患者治疗总效率达95.00%,与本研究结果相符合。

综上所述,对普外急腹症患者应用腹腔镜手术治疗的治疗效果与应用安全性相对较高,临床应用价值显著。