融入生态文明理念的案例式教学改革探索

2023-08-25甘国娟王永壮覃玲玲兰天王鑫宇田红灯

甘国娟 王永壮 覃玲玲 兰天 王鑫宇 田红灯

摘 要:物理性污染控制作为环境类专业的一门核心课程,与生态文明建设息息相关,探索将生态文明的理念通过案例有机嵌入到本课程教学,对环境类人才培养及推进生态文明建设具有重要意义。采取案例引导、课外实践、分组讨论和总结汇报等教学方式,形成以生态文明教育理念为核心思想,物理性污染控制课程知识内容为中心轴线,污染控制技术为“羽翼”进行课程结构设计,以期提高学生专业知识,提升学生生态文明素养,达到“培根、铸魂、启智、润心”的育人目的,为培养卓越环保工程师奠定坚实基础。

关键词:物理性污染控制;生态文明理念;环境保护;教学改革;课程结构设计

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)23-0006-06

Abstract: As a core course of environmental major, Physical Pollution Control is closely related to the construction of ecological civilization. It is of great significance to explore the organic embedding of the concept of ecological civilization into the teaching of this course through cases, which is of great significance for the cultivation of environmental engineering talents and the promotion of ecological civilization construction. This study adopts teaching methods such as case guidance, extracurricular practice, group discussion, summary and reporting, etc., to form a curriculum structure design with the concept of ecological civilization education as the core idea, the knowledge content of the "Physical Pollution Control" course as the central axis, and the pollution control technology as the "wing". The aim of the study is to improve students' professional knowledge, enhance students' ecological civilization literacy, achieve the educational purpose of "cultivating the roots, casting the soul, enlightening the intellect, and moisturizing the heart" and lay the foundation for the cultivation of excellent environmental engineer.

Keywords: Physical Pollution Control; ecological civilization concept; environmental protection; teaching reform; curriculum structure design

黨的十八大报告将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局之一,作出了“大力推进生态文明建设”的重大战略决策。党的十九大报告进一步指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,将生态文明建设提高到了前所未有的高度。当前我国生态文明建设正处于关键节点,必须以生态文明思想为指导,在相关行业全过程融入生态文明思想,助力推动我国生态文明建设迈上新台阶。环境类专业人才是建设生态文明的重要保障,这对本专业人才创新素质及学科融合等方面提出了更高要求,也对专业教学设计及课程改革提出了更大挑战。在此背景下,高校环境类专业要在人才培养全过程中贯穿生态文明建设思想,将生态文明理念有机融入到课程体系中,积极推进环境专业课程体系调整和课程教学改革,以适应新时代的发展要求。但是,目前传播生态文明教育理念的形式较为单一,课程内容结合时代性前沿较弱、教育形式创新性不够等问题凸显[1],大部分教学过程中仅局限于介绍相关生态类知识点,因此亟需探索“智育+德育”相融合的新型灵活教学体系。

案例式教学属于互动式、开放式的教学方式[2]。这种教学方式通过引入典型案例到课程教学过程中,达到以点带面传授知识的效果,有助于引导学生针对特定案例情境,进而利用综合学科知识分析并解决问题,这对于培养工科类人才的实践性大有裨益[3]。物理性污染控制是一门专门研究控制能量污染的课程,它伴随着环境问题的出现而产生和发展,是高校环境科学与工程专业的专业必修课[4]。本课程由声、振动、光、热、电磁辐射和放射性辐射六大板块构成,具有内容抽象、整体知识结构松散、公式晦涩难懂和前后知识点逻辑关联较差等特征[5],是一门“两性一度”较高的典型课程。采用案例式教学模式可以解决本课程教学过程中存在的共性问题,一方面可以知识点由无形幻为有形、由抽象幻为具体,激发学生的学习兴趣,增强学生对各项污染控制技术的理解;另一方面通过综合训练,可以提高学生对课程知识的掌握程度及各项技术在实际工程中的应用能力[6]。本文结合个人教学经历,探索通过案例式教学将生态文明理念有机融入到物理性污染控制课程体系当中,将智育与德育落到实处,以期提升课程教学效果、培育学生生态文明和环境保护理念、提高学生工程创新意识和实践能力,促进其形成独特的研究和解决生态环境问题的理论和方法,助力生态文明建设,培养思想过硬、品质过硬、专业过硬[7]并能引领行业发展的卓越环保工程师。

一 课程建设实践

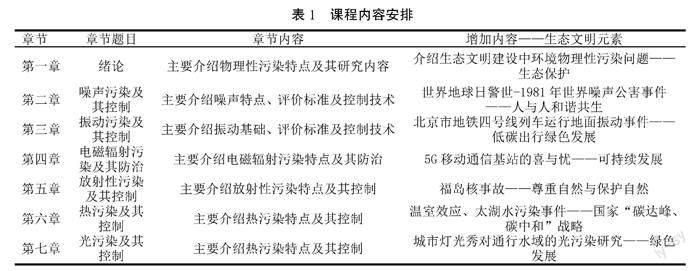

(一) 修订教学大纲增加课程内容

绿水青山就是金山银山,生态环境质量好坏与我们的生活密不可分,生态兴则文明兴,文明兴则民族兴,民族兴则国家强。随着生态文明理念的兴起,高校开设物理性污染控制这门课程不仅可提高学生的文化素养,开阔学生视野,还能增强学生独立获取知识的能力,培养学生的工程思维。在原有教学理念的基础上,根据当代大学生的成长诉求、学习需求和价值观形成规律,以案例形式将生态文明理念融入相关章节,修订原有的课程教学大纲和教学内容,并增加了生态文明知识内容,见表1。生态文明知识的有机融入不仅升华了课程的两性一度,还将思政元素潜移默化地传递给学生,实现思政育人与知识育人有机结合的全课程育人体系,促使学生将自己的未来与中华民族伟大复兴同向同行、与时代发展同频共振[7]。

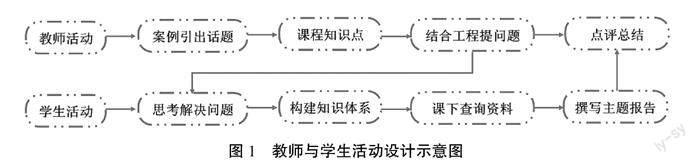

(二) 情景+案例授课模式

传统课堂主要是以教师“填鸭式”授课为主,忽略与时事、新科技、国情结合,致使学生只知“我要学”却不知“为何而学”的窘境,不利于培养学生自主学习和探索未知世界的能力,更不能达到润物细无声的教学效果,所以本课程采用情景+案例模式[8]。首先教师根据课程目标要求,根据授课知识点设计情景,使用实际物理性污染案例引出学习话题和物理性污染控制知识,结合实际工程案例提出生态文明建设相关问题,促进学生思考,然后让学生带着问题进行自主学习,通过构建知识体系,课外通过查询资料把理解掌握的知识结合实际工程问题整理成报告并进行5分钟的PPT汇报,最后教师负责总结、凝练、升华和点评。图1为教师和学生活动设计示意图。该授课模式以学生为主体、教师主导课堂走向,不仅传授了知识点,也引导学生形成科学正确的三觀,开阔学生视野拓展知识远见;而且注重人文价值和自然价值相统一,建立以“知识+能力+素养+价值情怀”为目标的教学方法。

(三) 课程教学实例

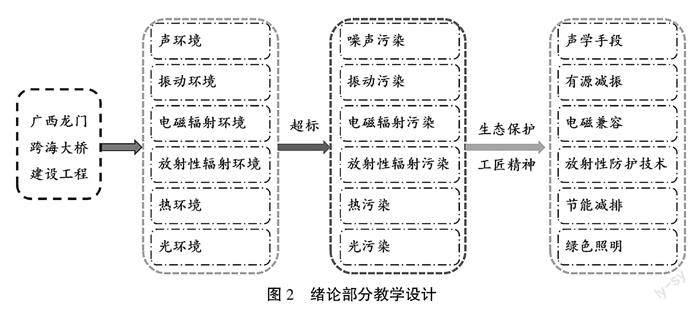

1 课程实例1:以广西龙门跨海大桥建设工程为话题,从避免物理性污染的角度谈生态保护,学习工匠精神

第一章绪论。以一段广西龙门跨海大桥建设工程介绍视频开始,让学生结合课前学习清单识别出该工程建设过程中涉及的六大物理环境,根据六大物理性污染特点,辨别出该工程建设过程中产生了噪声污染、振动污染、电磁辐射污染、热污染和光污染。向学生讲授控制六大物理性污染的基本途径与技术;组织学生对降低各种物理性污染的建设方案展开讨论,使学生认识到尊重自然、顺应自然、保护自然及绿色发展是降低物理性污染的必然选择。通过本小节课堂分组讨论,让学生认识到学习物理性污染控制的重要性和生态保护的必要性;同时介绍建桥科研工作者如何一次一次攻克难关,让学生知道什么是工匠精神。图2为第一章绪论部分教学设计思路图。

2 课程实例2:以世界地球日警世-1981年世界噪声公害事件为引,让同学们置身学校音乐厅,谈控制噪声新技术,达到人与人和谐共生

第二章噪声污染及其控制。本次课程授课地点在南宁师范大学武鸣校区音乐厅。引用“1981年世界噪声公害事件:1981年,在美国举行的一次现代派露天音乐会上,当震耳欲聋的音乐声响起后,有300多名听众突然失去知觉,昏迷不醒,100辆救护车到达现场抢救”导入授课主题噪声。接着介绍噪声定义、类型、危害和评价标准等内容,接着介绍噪声的声学控制手段——吸声、消声和隔声,进而让同学寻找音乐厅所用到的降噪手段,并分组讨论更适合该音乐厅的降噪手段以及怎样达到人与人和谐共生,选代表发言,最后授课教师点评并总结。图3是第二章节的教学设计示意图。

3课程实例3:以“地铁能安静点吗”为切入点,探讨不同噪声和振动控制技术,谈低碳出行绿色发展

第三章振动污染及其控制。本次课程授课地点在南宁地铁5号线的北湖南路站。以北京市地铁四号线试运行动静太大困扰沿线居民为切入点,引出大动静的原因是地铁运行与铁轨发生振动,振动通过空气和其他介质向周边辐射,严重影响周边居民的生活。教师指出若噪声和振动污染得不到有效控制,将会对人体产生各种危害。结合南宁地铁5号线具体情况融合生态文明建设理念,讲述地铁工程怎样进行全程有源减振?怎样利用振动隔离、阻尼减振和动力吸振等技术进行减振?让学生们认识到所学知识的价值,学以致用树立科学的价值观,养成低碳出行的好习惯。最后让学生以“地铁能安静点吗”为主题,查资料运用最前沿的减振降噪技术(如黏弹性阻尼减振结构、组合式减振道床和等离子真空沉积技术)解决地铁运行问题[9-10],并撰写主题报告。通过生态文明理念与物理性污染控制知识点的融合,使学生在学习课程知识的同时,牢牢树立良好的生态环境保护意识,帮助学生建立科学战略生态思维,培养学生的生态价值观,促使未来社会朝着健康、有序、绿色的方向发展。图4为第三章振动污染及其控制的教学设计示意图。

4 课程实例4:以福岛核事故为引,谈核能安全利用,防治电离辐射污染,讨论清洁生产

2011年3月11日,因地震引发海啸诱发日本福岛核电站发生爆炸,造成大面积电离辐射污染,致使核电站方圆20公里的20多万人被迫离开家园[11],截至2018年2月,有159人确诊患癌,34人疑似患癌[12]。核能作为一种安全、清洁、低碳和可靠的能源,可应用于军工业、工业、农业和医疗服务行业。人类不能因其潜在风险而因噎废食,应在充分了解放射性污染基础上,顺应核能使用规律,使用正确的放射性辐射防治技术,充分利用好核能这把利器。接着介绍放射性污染的定义、来源、类型、危害、评价方法和测量方法。在讲述知识点过程中,同时也介绍邓稼先、钱三强、朱光亚等老一辈核物理学家在我国核能发展史作出卓越贡献,使我国核能使用从无到有、从有到强。他们攻克一个个技术难题,在科学求真的道路上不懈奋斗,为国家富强、民族振兴抛头颅洒热血[13]。让学生感、知、悟科研精神与其魅力,明白做科研要严谨、要踏实肯干、要规范,促使学生养成良好的科研习惯,塑造学生科研精神和职业精神,激励学生“不忘初心、牢记使命”,迎难而上,砥砺前行,为建设创新型国家献策献力,实现课程育人功能。进而结合十大核事故从安全利用核能和清洁生产等角度提出问题,让同学们讨论发生核事故如何逃生?电离辐射防护技术有哪些?放射性废物处理技术有哪些?电离辐射污染去污技术有哪些?最后就上述问题选代表发言,授课教师点评并总结。图5是第五章教学设计示意图。

5 课程实例5:以城市灯光秀对通航水域光污染为话题,讨论绿色照明应顺应自然

第七章光污染及其控制。图6是第七章的教学设计思路图。本章以城市灯光秀对通航水域光污染[14]为话题,引出光环境、光污染的危害和防治、光环境的评价标准和绿色照明等内容。通过讲解光污染的危害,让他们知道过度的璀璨灯光产生生态破坏,同时掌握光污染的防治措施。让同学们讨论以节约能源法为依据,对城市灯光秀进行设计和改造方案。改造方案涉及内容应该包括:①不再建超标准高耗电项目,已建设施超标准的要进行节能改造;②道路、广场、公园和公共绿地等公共场所的照明在满足人们需求前提,应严格遵循照明设计标准规范进行建设,并采用节能照明产品和节能控制技术。③宾馆、商厦、写字楼等公用设施及服务行业应在保证服务功能的前提下,选用能源利用效率高、能耗低的产品或者服务方式、服务项目,并加强对耗能设备使用和维修的管理。

二 考核方式多元化

传统考核方式是一考定江山,有不少学生临阵磨枪顺利通过考试的行为,不能真实体现学生对知识的掌握程度,更无法体现学生通过学习该课程综合能力的提高,故要建立知识、思考、实践三位一体评价体系[12],即过程性考核+终结性考核。过程性考核除了包括课程设计成绩、随堂考核成绩,还增加了资料查询汇报成绩、课外实践和学生自评成绩,见表2。通过课程设计评价学生对基础知识和经验公式的会查会用能力,引导学生养成科学求真的态度。资料查询汇报从实践工程案例出发,让学生在收集和整理资料撰写报告过程中,提升分析问题和解决问题的能力,强化工程逻辑,以评价学生自学能力未来可期的工程能力;而5分钟PPT汇报培养学生的语言组织和表达能力。课外实践以评价学生通过课外实践所收获的环保技术和生态文明理念,评价学生的生态文明修养是否有提升。随堂考核不仅可以考核学生对知识点的掌握情况,还可以检查学生的出勤情况。学生自评成绩是学生自我对学习态度和学习状况的评定,是一个从反思中找出不足与差距的过程,是一个为未来制定学习计划提供帮助的机会。虽然自评成绩占比小,但可给学生提供一个自我认识的机会,使学生在自我认识中不断成长和进步。而且学生从被评者变成自评者,不仅有利于学生身心健康,更能体现学生是教学活动的主宰者。

三 实施效果

以物理性污染控制和环境保护知识为内容载体,将生态文明教育理念贯穿到教学过程中,提高学生的生态文明素养和学习兴趣,促进学生科学战略思维的发展。学生通过课堂学习和课外实践,能够深刻领会生态文明理念的思想,为学生未来从事专业学习和研究提供战略思想准备,对生态文明建设和社会可持续发展具有积极的促进作用。

考核方式多元化可以反映学生学习的实际水平。考核方式注重过程评价将课程设计成绩、随堂考核成绩、课外实践成绩、学生自评成绩和资料查询报告成绩五者有机结合。其中资料查询汇报成绩占比最大,它包括资料查询+5分钟PPT汇报。资料查询让同学收获了做中学的乐趣,同时5分钟PPT汇报让同学们认识到所学知识的重要性,激励他们追求科学、奋发进取做未来引领环保行业绿色发展领军人和中坚力量。

生态文明理念融入物理性污染控制整个教学过程,以“知识+能力+素养+价值情怀”为教学目标,消除了工科类课程重智育轻德育的盲区,以工程案例为“知识+能力+素养+价值情怀”的载体,提升了教学的趣味性,锻炼了学生沟通、总结和表达等能力,促使学生养成终身学习的习惯。生态文明理念的融入提升了物理性污染控制课程教学效果,教学大纲得到了进一步凝练,丰富了教学实施活动过程和考评体系,使学生在接受知识传导的过程中,更深刻地认识科学价值观和理想责任担当,具有知识传授和价值引领的双重功效,适合在课程中推广使用。

四 结束语

物理性污染控制是一门应用性和实践性强的课程,探索融入生态文明理念的案例式教学法,通过教师课堂引导、学生自学及课后实践,将生态文明理念贯穿至教学全过程,可以实现知识+理念融合、教学+自学融合、理论+实践融合。不仅能将学生引入到实际案例场景中思考,还能在交流讨论中有效加强生涩理论知识点的理解,活跃课堂教学和学习氛围,更能让生态文明的理念根植于未来卓越环保工程师内心深处。这对完善学生积极向上的人格、提升学生生态文明的综合修养、增强学生适应压力的能力具有促进作用,最终达到“培根、铸魂、启智、润心”的育人目的。探索多元化考核方式对学生学习行为进行评价,能较为全面地反映其学习效果,进而查漏补缺并优化下一步学习计划。通过案例式教学将生态文明理念有机融入到物理性污染控制课程体系当中,构建“整合教学内容、融合教学模式、结合教学育人、混合教学形态”的“四合”,实现物理性污染控制与专业教育、特色育人、实践创新紧密联系的“三联”目标;预期可提升课程教学效果、培育学生生态文明和环境保护理念、提高学生工程创新意识和实践能力,促进其形成独特的研究和解决生态环境问题的理论和方法,助力生态文明建设,培养引领行业发展的卓越环保工程师。

参考文献:

[1] 高海平,郭宇,姚丽君.生态文明理念融入“电化学与生活”课程中的教学探索[J].大学化学,2022,37(1):83-88.

[2] 万猛,李晓辉.问解案例教学法[J].中国大学教学,2014(3):73-79.

[3] 李童,杨楠.新工科背景下学生友好型案例教学的理念、构建与实践[J].高等工程教育研究,2022(1):29-34.

[4] 鄧辉,曹鹏,孙萍.《物理性污染控制》教学方法改革的初步探讨[J].广州化工,2013,41(18):203-204.

[5] 王宪泽.“物理性污染控制工程”课程教学改革新思路[J].科教文汇(上旬刊),2021(2):93-94.

[6] 邱斌,孙德智.案例式教学在“物理性污染控制工程”课程教学中的应用[J].中国林业教育,2017,35(5):49-52.

[7] 徐连满,包红旭,郝喆,等.固体废物处理处置工程课程思政育人模式教学改革探索与实践[J].高教学刊,2022,8(6):148-151,155.

[8] 史岳鹏,焦阳,姬真真.研究引导型教学模式在应用型大学中的探索与实践[J].大学教育,2021(4):36-38.

[9] 李向东,黄微波,袁月生,等.我国轨道交通振动噪声污染控制途径现状分析[J].环保科技,2018,24(1):49-53.

[10] 鲁锦涛,周信,王安斌,等.组合式减振道床对箱梁振动声辐射的影响分析[J].铁道标准设计,2023,67(4):53-59.

[11] DEVENTER E V, PEREZ M, TRITSCHER A, et al.WHO's public health agenda in response to the Fukushima Daiichi nuclear accident[J]. Journal of Radiological Protection,2012, 32(1):N119.

[12] 日核事故后福岛县159名儿童确诊患癌 8人术后复发[EB/OL].

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1593786078532671852&wfr=spi

der&for=pc.

[13] 曾令艷,王海明,宋彦萍,等.核动力装置及设备课程思政育人模式教学改革探索与实践[J].高等工程教育研究,2019(S1):87-89.

[14] 周春辉,赵俊男,王铮,等.城市灯光秀对通航水域光污染的评价方法研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2021,45(2):351-355.

基金项目:2022年度广西高等教育本科教学改革工程项目“环境类专业课程思政教学改革研究——以环境影响评价为例”(2022JGB254);广西地表过程与智能模拟重点实验室联合开放或系统基金项目“南宁市饮用水消毒副产物前驱物特征研究”(NNNU-KLOP-K1902);南宁师范大学博士科研启动资金项目“南宁市主要引用水源DOM特性”(602021239143)

第一作者简介:甘国娟(1987-),女,壮族,广西南宁人,理学博士,助理研究员。研究方向为环境工程及环境科学。

*通信作者:田红灯(1989-),男,汉族,河南项城人,理学硕士,高级工程师。研究方向为生态学。