从空间表象到关系生产:城市社区更新中的共同体实践

2023-08-24刘中起李锡坤

刘中起 李锡坤

摘要:城市社区更新作为微观层面的城市规划实践路径,其隐含的意义是作为空间生产的一种微观“实践”。伴随着共建共治共享社会治理创新的制度转向,“人民城市”语境下的城市社区更新既是对传统城市空间的整合,也意味着日常生活的迁变。基于上海市K社区更新的个案考察,探讨通过城市空间生产中的主体实践,旨在揭示城市更新范式转向中从空间表象到关系生产的社区共同体建构脉络,从而不断推进城市治理体系与治理能力现代化和基层社会治理的创新。

关键词:空间生产;社区共同体;城市更新;社区更新;人民城市

【中图分类号】 TU984 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.04.009

【基金项目】国家社會科学基金项目“物业管理中的共有产权与共治模式研究”(项目号:22CSH011)、上海市委党校(行政学院)系统课题“城市社区更新中的多元主体参与问题及其对策研究”(项目号: 2023SHB021 )研究成果。

引言

20世纪下半叶前,空间一度被当作“死寂、固定、非辩证和静止的”东西①,而历史唯物主义以空间化视角颠覆了那些物质体论式的空间概念,空间已经不再被视为一个模仿图画的框架或近似中性的容器。20世纪后半叶,西方社会理论研发产生了一个重要的转向,空间成为一个主要的议题,以往给予时间和历史的青睐被转移到空间问题上来。如同福柯所指出的,社会理论的空间化归因于哲学观念的转变、时空体验的转型以及学科分工的转变。在西方关于空间生产和空间批判的理论研究中,列斐伏尔的空间生产理论具有开创性的意义。亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)基于“理想”空间与“实践”空间的理论分野对空间进行解读与解码,得出了“三元空间辩证法”的结论。正如列斐伏尔所指出的,空间生产就是空间被开发、设计、使用和改造的全过程。这一过程根本上来说就是从自在的自然空间向“为人”空间不断地转化的过程,用历史唯物主义的话语来说就是自然的“人化”过程②。

2019年11月,习近平总书记在考察上海杨浦滨江时提出了“人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念,为推进城市建设与城市更新提供了根本的价值遵循与实践指向。2021年8月,住房和城乡建设部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知(征求意见稿)》,要求严格控制大规模拆除、新增建筑,严格控制大规模搬迁居民,确保住房租赁市场供需平稳。同年9月,《上海市城市更新条例》正式实施,要求践行“人民城市”重要理念,体现区域更新和零星更新的特点和需求,通过对既有建筑、公共空间进行微更新,持续改善建筑功能和提升生活环境品质。

社区更新作为城市微观层面的空间生产规划及实践过程,其隐含的价值在某种意义上即作为城乡居民日常生活与关系建构的一种互动“场域”。上海市X街道于2019年在全市率先开展“15分钟社区生活圈”规划试点,聚焦“补齐短板、回应需求、服务民生、提升亮点”等关键环节,进行居委会办公用房改造、微项目、精品小区改造、历史保护建筑修缮工程、美丽楼道改造、加装电梯以及休闲空间打造,通过城市空间生产中的主体实践,实现了从空间表象到共同体生成的社会关系建构,推进了现代城市转型过程中的基层社会治理的实践创新。基于上海市K社区更新的个案考察,本文试图探讨通过城市空间生产中的主体实践,旨在揭示城市更新范式转向中从空间表象到关系生产的社区共同体建构脉络,从而不断推进城市治理体系与治理能力现代化和基层社会治理的创新趋向。

一、理论回顾:城市更新语境下的社区空间转向

(一)从形体主义转变为人本主义:西方城市更新的理论滥觞

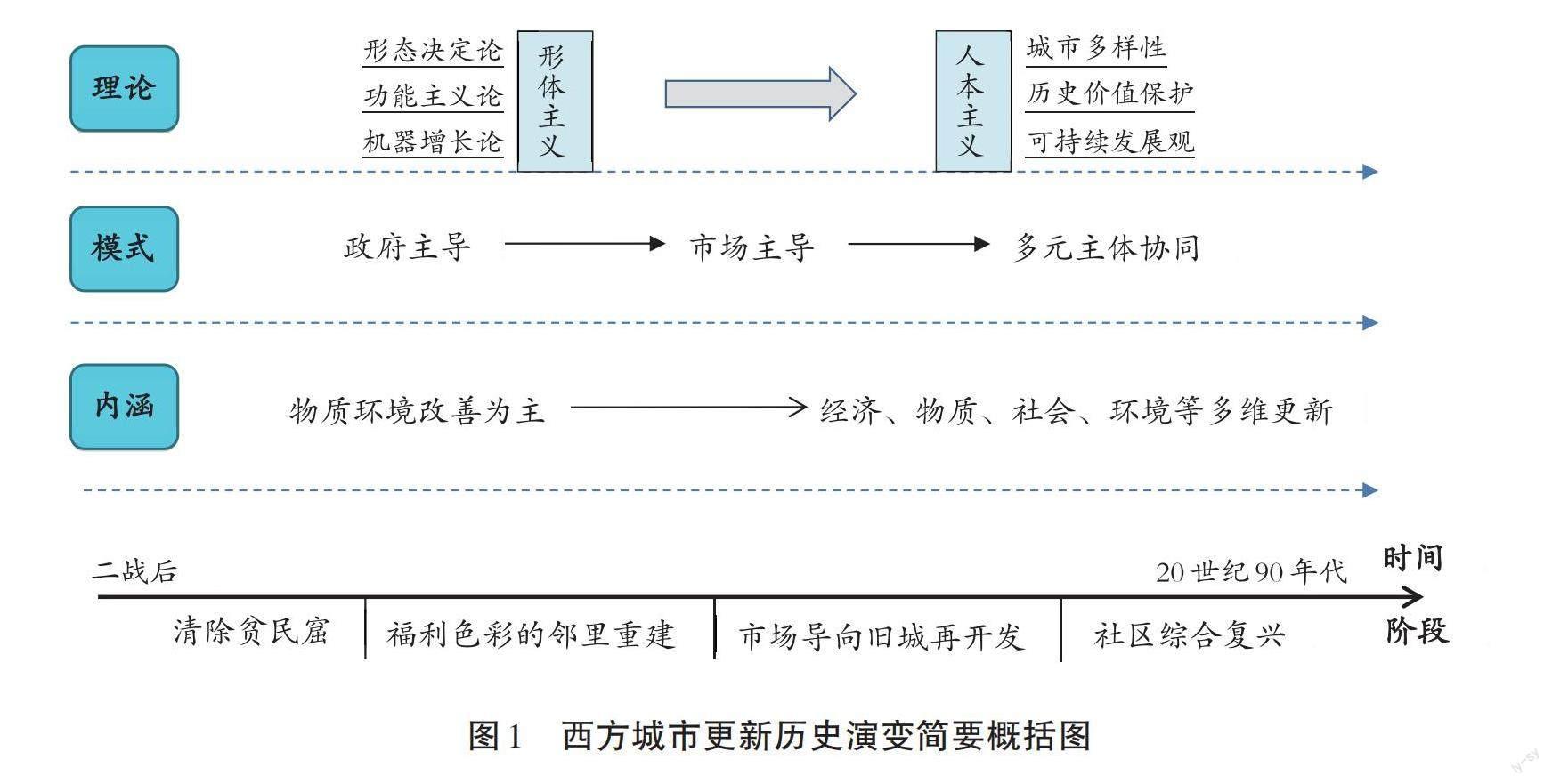

第二次世界大战后,为重建被毁坏的城区,城市更新迅速成为西方最具影响力的城市政策。与西方城市更新历史相关的研究大体上呈现出一种共识,即把这段历史划分为4个阶段。其中,问题导向下的西方城市更新理念演变经历了“清除贫民窟—福利色彩的邻里重建—市场导向旧城再开发—社区综合复兴” 4个发展阶段③。如图1所示,首先,城市更新理论经历了从形体主义转变为人本主义的过程④。形体主义规划思想本质上把动态的城市发展看成一个静态过程,以形态决定论、功能主义和机器增长为核心。无论是政府主导的福利色彩社区更新,还是市场导向的旧城开发,其基本指导思想都是形体主义规划理论。人本主义思想是西方城市综合更新和社区邻里复兴的理论基础,它的主要内容是城市多样性、历史价值保护和可持续发展观⑤。其次,在城市更新政策领域,逐渐认识到公民参与评价的重要性,而城市更新运作模式经历了从政府主导、市场主导向多元主体协同的模式转型⑥⑦。再次,城市更新作为一项城市开发活动,其内涵随着社会发展发生变化,可以说是城市研究永无止境的探索与实践⑧。2000 年,彼得·罗伯茨(Peter Roberts)在《城市更新手册》中给出了一个宽泛的定义,即用综合的、整体性的观念和行动解决城市问题,旨在为处于变化中的城市带来经济、物质、社会、环境等方面的持续性提升⑨⑩。这个定义突出强调了城市更新的整合性,人们对城市更新本质的认知也从简单以物质环境改善为主向更综合、更全面的多维更新转化1112。

总体上,西方城市更新呈现以下发展特点:从大量贫民窟清理走向社区邻里重建;从大规模推倒重建到循序渐进式的有机更新;由政府主导到市场导向,再到多方参与的城市更新;由物质环境的更新到注重社会效益的更新,再到多目标导向的城市更新1314。简言之,城市更新的研究内容贯穿社区与城市两个尺度、供给和消费两个侧面以及时间和空间两个维度。近年来,发达国家旧城更新重视赋予社区权力并鼓励社区参与15。究其原因,尽管近现代出现了许多著名的城市规划思想,比如霍华德的“田园城市”、柯布西埃的“光明城市”、赖特的“广亩城市”和沙里宁的“有机疏散”理论等,但是,以英国和美国为代表的西方发达国家进行了一系列基于物质空间的城市更新实践,引发大量城市问题,如中心区功能僵化、人口郊区化、贫困化等。由此,雅各布斯与希利等人批判了传统蓝图式规划理念,进一步推动西方更新理念从大规模物质改造转向社区可持续发展16。此外,许多学者将城市发展和规划的趋势与过程概念化为一系列的城市主义。比如,新城市主义是通过再利用或历史保护来塑造社区;后城市主义通过无数次重复来创造壮观的去文本化的结构;再城市主义的意图是创造一个新的街区(情感场所),填补城市结构中的一个空白,并以步行性、交通导向发展和材料的形式整合了可持续的城市主义方法17。实际上,从城市改良计划、以形体规划为核心的城市改造思想、人本主义思想直至近三四十年来的新区域主义、新城市主义、生态城市与可持续发展、人文主义等主导的多元化倾向,每一种城市更新理论的出现都涵盖着建筑师、规划师对城市发展的反思与探讨,推动了西方城市更新实践中社区参与体系的形成。社区是城市更新的重要载体,与此契合,西方国家的城市更新理念从 20世纪 90 年代开始向社区更新过渡1819。

(二)“空间化社区”:欧洲城市更新的文化转向

城市街区内部结构空间划分的加强,表象上是更尖锐的分割线,却导致了不平等以及邻里矛盾的加剧。在欧洲,高失业率、紧缩和贫穷使社区面临各种日益复杂和突出的问题。在此背景下,以社区为基础的倡议在城市转型中发挥着重要作用,显然,城市社区已成为一个特殊的观察单位,而城市再生(urban regeneration)被看作为形成地域共同体(spatialised communities)的一个极其重要的过程20。随着城市更新转向更常规的社区更新(community renewal),不断证明了社区参与城市更新的重要性。一些西方国家的住宅区面临的安全问题和社区恶化,有研究基于环境设计预防犯罪(Crime Prevention Through Environmental Design)理論的社区更新,从社区形象、交通系统、地域和自然监控的角度对环境改善与安全的关系进行了多维分析21。与分析公共部门决策相关,社区参与爱尔兰城市再生案例研究的过程和结果确定了不可预测行为的三个特征:社区参与的历史、资源的可获得性以及关键个人的危机干预22。事实证明,实现社区主导的城市更新有复杂的现实因素,不一定符合公共部门决策的要求。由此可见,社区更新设计不仅要从宏观层面考虑社区的空间结构,还要从微观层面考虑日常生活的需要,鼓励居民参与和促进社区公共空间的活力,实现超越物理环境的人文价值23。有研究表明,在城市复兴的背景下,社区认同为居民提供了支持网络,提高了他们的自我效能,进而转化为更好地应对社区面临的挑战(即复原力)24。事实上,传统的西方国家驱动的更新战略往往导致新的城市动态和紧张局势加剧,以及绅士化效应(Gentrification)进程和社会排斥25,这与从内部更新的可持续社区的理想背道而驰26。进一步地,考虑种族和阶级结构的内在方式,街区更新前的居民会受到深刻的冲击和巨大的情感创伤,这是由一个人的物理环境的位移和他们内部基本的社会和经济资本的损失造成的27。

尽管冲突和分歧是难以避免的,但是参与过程是复杂多变的。在不同的社区更新环境中,社区规划和发展的因素存在差异。旧的工业遗址不应该被拆除或废弃,而是应该被盘点、改造,转变为有吸引力的功能空间,无论指向纯粹的经济用途还是文化选择——博物馆、展览馆、剧院或其他文化活动的场所28。例如,北爱尔兰的一些文化遗产资源长期以来助长了所在空间里的激烈冲突,通过提高居民对历史遗产和社区文化资源的认识,使得文化遗产在冲突转化中发挥重要作用,最终形成了汇集不同群体、帮助弥合社区分歧的协调中心29。放下二元对立视角来审视社区参与城市更新项目,“居民意识时刻”(Moments of Residents Awareness)这一新的理论强调知识/权力动态是可变的,而冲突和分歧是参与过程的一部分,有时会促进居民意识与赋权30。因果倒置后发现,为提供关于公众参与和赋权的建议,为了实现更高的城市更新可持续性,需要对不同地理环境下的城市更新干预措施进行影响评估31。

社区对自上而下(top-down)实施大规模城市更新项目的政治反应的变化意味着一种“无计划的”参与机制。从社会心理学来看,当实施自下而上(bottom-up)的更新方法,如文化主导(culture-led),社区凝聚力水平高于使用自上而下方法的社区32。值得注意的是,社区更新的过程从根本上改变了居民的政治观念和社会网络,而削弱城市居民依赖的邻里网络基础是城市更新最大的成本之一。政策制定者和城市规划者努力寻找基于文化资产实施城市再生过程的正确方案,通常侧重于所期望的结果,实际上,自下而上和自上而下的混合方法比完全不受管制的倡议和市场驱动的发展更为可取33。毋庸置疑,真正的自下而上的、以社区为中心的分析,意味着打破对政治机器和选举政策的依赖,扩大城市基层的民主能力34。权力与不同的话语之间存在相互作用。当地人民越多地相互参与分析支配他们生活的权力,当地团体就越有可能采取行动来应对地方政治。所以,关键问题不在于是否参与社区更新活动,而是如何在实践故事中描述关于参与的权力动态35。基于三方演进博弈框架(Three-Population Evolutionary Game Framework),有研究提出了一种适应性补贴方案(adaptive subsidy scheme),以刺激包括政府、开发商和居民在内的主要利益相关者的合作行为,减轻政府过重的财政负担,实现社区更新中可持续合作36。多方利益相关者的视角将继续为提高社区更新项目的整体绩效提供重要的研究方法。新自由主义(Neo-liberalism)对“高福利”的缩减改变了西方发达国家的经济,并正在重塑公民、公共部门、私人部门和第三部门之间的互动方式。社区企业(community enterprises)是基于社区成员的集体能力创建的一种新型的组织。荷兰尝试利用社区企业以自组织的形式为贫困社区居民提供服务或其他福利,并促进社区的更新3738。社区参与是解决城市空置土地问题和实现长期更新的一个非常重要的因素。地方政府应支持社区团体,如社区协调员、社区发展合作组织(community development corporation)和其他基于社区的非营利组织,参与城市更新进程39。

(三)有机微更新:我国城市更新的社区空间生产

近年来,在我国城市发展从增量扩张转向存量提升的背景下,城市更新议题更多地聚焦于微小尺度的城市社区空间。党的十九大报告明确提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的时代命题40,这也是城市更新面临的任务之一。2019 年 2 月,住房和城乡建设部《关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》指出,应以社区为基础,以群众为主体,坚持共建共治共享来对空间整治实现共同营造。因此,我国城市更新领域的理论研究成果显著增多,呈现出重视政策与制度建设、倡导城市微更新和有机更新、提倡通过城市更新提升城市治理水平和激发基层行动、注重城市更新的经济、社会、生态等综合效益的特点41。城市微更新即在不改变土地使用性质和基本不改变建筑空间主体结构的前提下,以满足社区生活需求为导向,通过改造、修缮和局部整治等手段,对小规模的公共空间或设施进行功能完善、品质提升4243。在某种意义上,城市微更新理念最早可追溯至美国社会学家简·雅各布斯所著的《美国大城市的死与生》一书中提出的“不间断的小规模改建”思想44。城市微更新具有切口小、灵活性强、参与面广的优势,它给城市更新赋予了新内涵,将其作为城市发展的调节机制,重新树立“以人为本”的指导思想,多目标导向下运用多种更新手段、途径和措施,实现社会、经济、生态、文化多维价值的协调统一45。但是,当前的城市更新工作有时还存在对社区居民需求的人文关怀不够充分、公众参与的积极性不高、政府部门之间联动不足等有待完善之处。城市微更新的关注范围聚焦在社区层面,出现了“社区微更新”这一新定义。社区微更新的因素包括对象、范围、资金、建设方式、参与主体和参与机制46,具有更新对象微、实践投入微、导向切入点微的特点47。总而言之,对城市微观层面的关注是随着城市化深入而出现的,相应地,城市更新政策转向重视社区空间、协同治理政策,推动了学界和实践界对社区更新的讨论与探索。

面对人民群众对美好生活的不断追求,传统自上而下、单一主体的住区改造模式显然难以适应,融入居民主体、通过有机修补和开发利用,实现从空间、功能等物质层面到人文、社会非物质层面的系统更新成为新方向48。我国的社区更新正在探索融入更多新理念,如上海的“行走上海——社区空间微更新计划2016”、南京的“三角四园”、成都的“公园社区”、杭州的“未来社区”等。有学者通过探究“共享”理念下社区公共空间的更新策略,认为针对失养失修失管严重、公共服务和社会服务设施不健全的社区,要力求将社区空间、资源、设施等物质实体更新再利用做到“共享共治”49。重要的是,随着社会的进步,居民的真实需求也会不断变更,要关注原来以空间生产为基础的社区更新行动如何与居民需求更新相结合并进一步发展。总而言之,社区更新不仅仅是物质空间和硬件环境的变迁,还涉及人的需求、体验、参与、行为等众多因素,甚至成为一种社会运动和过程50。换句话说,社会空间的“生产”以物理空间为客观基础,人们在进行社区物理空间“生产”的同时,也改造着自身和自身的精神世界,产生着各种社会关系,“生产”新的社会生活领域和社会生活层面51。然而,若缺乏有效的社区参与和合作治理机制,会导致基础设施建设与公众有效需求之间发生错位。

当前,我国城市更新正方兴未艾,突出体现了空间规划与社会规划双重属性的社区规划,则具备了将城市空间治理、社会治理与城市更新过程在社区层面链接起来的意义52。社区空间不仅是社区治理的平台与对象,而且与社区治理制度供给与实践息息相关53。社区更新形式的社区空间改造,其最终目标在于提升社区居民的生活水平和质量。近年来,我国老旧小区改造作为一項城市更新的常态化工作和重要的社会治理工程广泛开展,可以说,老旧社区微更新本质上是社区治理5455。在城市更新实践中,无论是政府改造模式、市场改造模式还是混合改造模式,都存在一定的治理困境。有学者从权力结构、更新模式和公共精神三方面入手,提出了以共治为导向的社区公共空间创新型更新路径56。值得注意的是,社区更新治理模式运作的基础是构建不同利益主体之间平等对话的平台。为应对非正规空间更新的难题,有学者提出了鼓励市场与社会自主参与、建立多元对话平台、推动社区主导更新及运用智慧治理手段四个方面的建议57。有学者引入“资产为本”的社区更新理念,结合广州永庆坊、上海新华路街区、南京莫愁湖街道的微改造案例,实证分析了在住区微改造中引入社会力量的重要意义58。有学者提出共建共享理念的社区更新模式,坚持以人为本的原则,以社区居民需求为出发点,强调多元主体在良性互动中共同助力,以参与主体普遍受益和社区可持续发展为落脚点59。

综上所述,许多学者认为,尽管西方国家社会经济条件和历史背景各有不同,在城市更新实践中遇到的问题各异,但其城市更新的基本发展趋势却大致相同。在经历了较长时期的物质空间改造后,其对城市更新的研究更多地倾向于经济、文化、社会等领域。随着国外社区参与城市更新进程成为一种必然的趋势,国外社区更新的相关研究实现了从自上而下到自下而上的方法转变,强调以人为本、多元主体参与、多目标导向的可持续合作行为。相比而言,中国的城市更新起步于西方城市更新日趋成熟的时期,与后者的城市更新有阶段相似性,但也有其独特的历史特征。国内城市化进程与城市建设宏观政策变化驱动了城市更新的阶段性发展。不同时期的城市更新遇到和解决的问题,推动了城市更新理论的不断发展。对城市微观层面的关注是随着城市化深入而出现的,社区更新已经成为城市更新政策的重点。社区是城市的基本单元,社区更新是城市更新的特定类型。随着城市更新议题更多地聚焦于微小尺度的城市社区空间,社区更新的重要性日益凸显。由于社区作为空间与社会的统一体也是城市治理的基础单元,社区更新必须重视物理空间“生产”联系着的社会空间“生产”,以公众参与为基础实现从“空间更新”导向转向“需求更新”导向。

由此可见,社区更新的重要意义之一是通过合作行为不断促进社区空间与服务或居民需求相符合,其本质在某种意义上是一种参与式的社区治理,即社区不同利益得以调和并采取联合行动推进社区发展的持续过程。总的来说,社区更新呈现出向多元主体参与空间生产和共同体治理方向发展的趋势。

二、空间的表象:社区空间符码的建构

K社区隶属于上海市C区X街道,占地面积0.15平方千米,辖区由17个自然小区组成,户数2122户,现有常住居民6047人。2019年,K社区所在的上海市C区X街道成为上海市首批生活圈试点之一。2020年,C区正式启动、筹备或落实全区10个街镇的“15分钟社区生活圈”行动规划编制工作,成为全市乃至全国第一个全面开展该项工作的城区。

(一)空间符码建构的主导者

社区的管理者更加关注社区空间环境,社区居民倾向关注日常生活本身。在筹划社区空间更新时,不可避免地涉及谁在筹划、为谁筹划、如何筹划的问题。我们应当意识到,既有的社区空间在过去某个瞬间已经完成回应居民基本型需求的使命,这会使得要考虑上述的问题变得更加复杂。基本型需求大部分已有它的寄身之处,这意味着有一种思想和话语在日常生活中以空间呈现,但它们会重复地出现,在重现的时刻伴随对空间的施压,成为社区日常琐碎空间更新的“指使者”。

“这个空间它现在已经很破坏了,健身设施很旧,地面也一塌糊涂,然后这个绿化也没有得到很好的维护,车子停得一塌糊涂,怎么去把这个地方进行一个很好的治理,就要通过空间的改造来进行。”60

不仅每一种需求可定居于一种空间,每一种语言也定居于一个空间。在谈论社区空间的时候,就预设了社区的自我进入语言层面,从而社区空间“自我”的显现被提取和被抽象。除了通过身体工具感知空间进而生产空间,话语也是理解空间的重要方式。然而,语词和符号具有抽象作用,对“真实”本身具有一定的破坏力。

正因如此,说明理解社区空间的思想还是要以概念为基础。在这种意义上,空间表象是同质化的工具,但是抽象空间本身不是同质化的。

“最开始做精品小区乱七八糟的事情太多了,一会这边投诉,一会那边投诉,为什么老百姓满意度不高?把居民的需求收集调研一下,我们这个层次的老百姓需要的是什么样的精品活动室。”61

从空间表象到表征性空间还存在一个空间实践的过程,而思想、话语、符号和行动等作为中介,以一定的方式造成了抽象空间中空间表象和表征性空间两种要素之间的分裂。正如我们所说的,空间表象与表征性空间的分离已经造成诸多的问题。因此,应当思考的是用新的方式将构想的空间、感知的空间与活生生的空间彼此之间的缝隙缩小或者消除。空间符码的建构采取了一种新的方式,以恢复被分隔要素之间的统一性。空间的表象的形成应以打破“用户”们的沉默为出发点,通过知识的“大众化”建构空间的符码,空间符码建构的主导者要来回穿梭于各个利益相关方之间,通过沟通实现在多元主体间形成共同语言。这样一个重复的、闭环的空间表象的生产模式,最终目的是达到设计图纸的活化。

(二)社区更新需求的中心性

与日常生活中个体发起的涉及家庭单元的需求表达方式不同,社区公共空间更新的需求意味着关乎绝大多数社区成员的利益,它牵涉更多的主体。但这两方面的需求又是相互影响、不可分割的。不可否认,社区空间使用者有权利参与空间符码的建构过程,或者说在拥有知识与权力的主导者需要用户发声的背景下,用户们的需求反而是不可或缺的。

“这边像这种老小区的老居民,他们喜欢找一个地方聊天,20平方米的电话亭以前是大家聊天的地方,后来,慢慢地里面又破又脏又暗又旧,当时社会组织调研的时候,从里面拿出13把椅子,说明居民在这里面有这个聊天需求。然后申请了微项目資金,做成一个开放式的空间,大家都能路过坐一坐聊聊天。”62

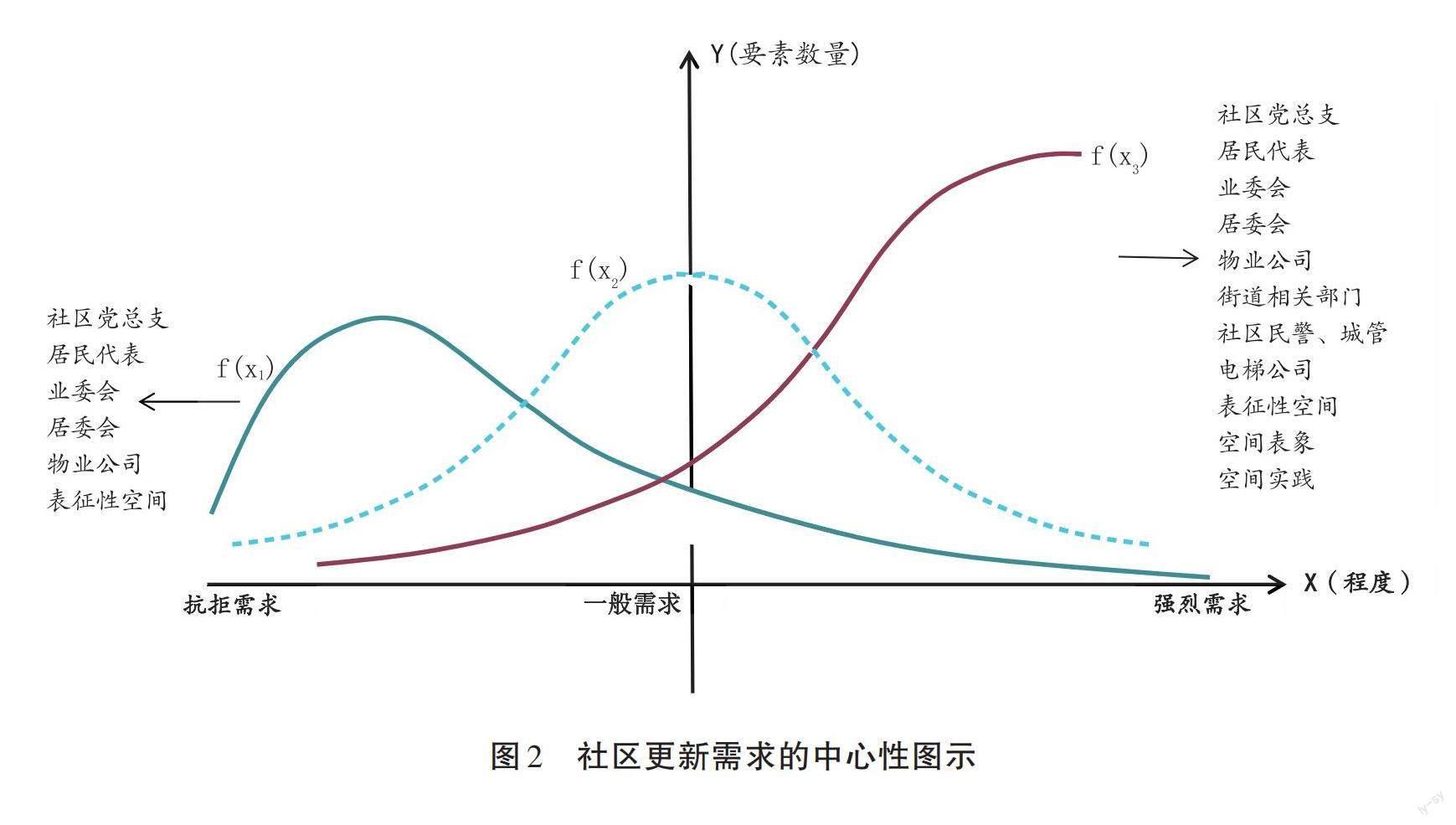

社区更新需求就像是一个中心,它在聚集很多要素,有支持的、反对的,有低频的、高频的,有模糊的、清晰的。显然,在这样的情况下,某一个空间或场域不是真正的“中心”,“社区更新的需求” 是具有中心性的形式,它以人、情境、活动等为聚集的对象。日常生活需求造就的中心吸纳强度远远小于社区公共空间更新需求造就的中心。总体上,社区更新需求的中心性意味着先汇总表达,再分散开传动,而“中心”与“外围”之间的相互作用是高度复杂的。类似于少数人的需求即使是造成事件的起因,也可能会被“外围”多数人的需求掩盖。

“加装电梯做征询工作都很难,除了居民要付钱,它里面还涉及小区停车位减少,其他居民同不同意?我这小区300户人家,200多户不同意你敢不敢装?那么多人不同意对吧?但有的硬性条件不够,真是不能装的。讲心里话,我这里面有10个门洞,有9个门洞同意的,我这一定是要做思想工作的。”63

进一步地分析看来,数学里的正态分布曲线反映了随机变量的分布规律,越接近均值的位置样本量越多。如图2所示,在同一时间和空间内,社区内的每个个体对于社区更新的需求程度是不同的,在线性横轴中从非常反对到强烈需求之间还有很多种可能。值得注意的是,不同个体对于社区更新的需求之间具有共存性和同时性,具体表现为存在“聚集—扩散”“中心—边缘”的二重性。

(三)走向多元主体的价值共识

党的十九大报告提出要“打造共建共治共享的社会治理格局”64,这是我国社会治理模式转型的重要标志。从社会主要矛盾转变的历史方位出发,“强政府—强社会”模式的实现需要落实为完善服务型政府的建设,并在基层治理领域实现政府、社会、公众的有效互动。目前,K社区形成了党领导下的居民自治机制,主要由社区党总支、居委会、业委会、物业公司、驻区单位、社会组织、群众活动团队、社区民警、居民代表等实现统筹协调、交叉任职、委托监督、共同举行社区联席会议。列斐伏尔认为,要注意物品它同时体现与掩盖的内容,所以准确来讲,尽管空间并非是物品而是一系列物品之间的关系,但是,任何空间都体现、包含并掩盖了一定的社会关系。如果说空间是一种社会关系,那么就无法脱离社会关系以及这些关系的形式来理解社区空间。就此而言,“知识分子”意识转变也是焦点从社区空间中物的生产到社区空间本身的生产变换的过程,也是不断地从空间表象指向表征性空间的尝试。让社区空间使用者发生的意识转变是从沉默到发声,不断从个体日常生活需求中抽离到作为社区公共环境的需求一分子,再指向日常生活本身,由此形成来回的摆动。

“以社区改造为契机带动更多的居民参与,这种在地内生力量作为主体的持续参与,是社区发展的关键因素。”65

某种意义上,居民参与的主体性实践对社区更新设计产生一定程度上的决策功能,目的是使得设计更体现居民合意,体现生活场景和社区温度。

三、空间的实践:城市社区更新的治理情境

新空间表象的生产是投入身体、需求、意识与思想、时间和空间等要素共同作用的结果,呈现为一种包含思想、图像和符号的具体方案,是一个概念化的空间。但是,空间表象依托于一种空间理性,它自身并不包含感性因素。空间实践主要在于把社会实践的各个方面、要素和阶段投射到一个(空间的)场域66。这说明,空间实践把空间理性引入现实之中,即将空间表象带入感官领域。此外,实现多元主体之间的互动是合作治理的应有之义。简言之,要从不同维度考虑多元主体在社区更新实践中参与的形式。

(一)认知实践:超越身体的情感投射

首先是精神空间生产与社会空间生产的共时性。既有的社会空间在生产活动开始之前被语言建构了“自我”,当空间生产活动开始在它自身上进行,它只能通过亲历的经验被记载到诗歌、艺术等象征性作品保存下来并等待被发现。在时间的维度上,空间生产的活动只是一种瞬间,经常被忽视、被遗忘和被消失。然而,新社会空间总是采取一种以旧社会空间来确认它的“自我”的方式。社区空间的平常性已被居民感知,当发生社区更新活动时,局部空间的破解总能直接引起居民的情感反应,尽管有可能这种情感是对于消逝空间的留恋。即使是疏远的、缺席的、视觉遮蔽的居民也能通过产生情感反应“远程式”地参与社区空间生产活动。

“JYC小区加装电梯,一楼有一对老夫妻,还有一个老爷爷基本上不太住这里,另外两个都是年轻人。一楼没有补偿,本来补偿就是在你们家门口铺一个瓷砖,但是这个是你不愿意的,人家又说我不要瓷砖。”67

也就是说,存在一个经常被忽视的层面,即居民在社区更新活动中的情感参与形式,这是与居民的日常生活、表征性空间息息相关的。

其次,身体本身就是一个空间,所以身体原本在场,即被破解空间的使用权者在现场是见证社区空间生产的一种行为参与方式。当然,这种行为参与不可避免地隐含了情感参与的形式。

“我们理发店八九年前是违章建筑,这个房子原来是属于街道的,查违建时本来要拆掉的,后来因为免费理发的志愿服务,我们这报纸也登过,电视也登过,所以保留下来了。”68

身体在场的行为参与,除了涉及亲身参与社区空间更新活动中的姿势、动作与口头语言,还存在情感因素。K社区S居民对Q村绿化环境的维护,表现了其对先前社区空间的情感。这种情感是在社区空间更新活动,或者说社区空间生产活动对既有空间进行破解时明显地展现出来。可以说,行为参与形式的确包括了情感参与这一层面。我们已经说明,社区空间是被生产出来的,“原料”就是之前的社区空间本身。然而,因为社区更新的空间是活动的产物,所以我们不能忽视重要的主体,那就是施工人员,他们是社区空间更新活动中的真正实践者,但是他们对先前的社区空间并不带有太多情感色彩,倾向于把他们的活动对象工具化。

“像这种小工程,一般四五个人挺多了,一般都是外地人,包工头告诉施工人员怎么做,他们只关心完成劳动任务,对社区情况并不关心。”69

最后,除了直觉的、行动的层面,应当还有发生在认知层面的参与。知识的对象是空间表象与表征性空间,这两者经由空间实践联系到一起。知识是相对变化的,而认识因致力于把握整体而对自身有相对的批判。在社区空间实践中,相比于纯粹的情感参与、携带情感参与的行为参与,认知参与则是在情感参与和行为参与的基础上,再通过认知致力于把握空间生产活动全过程的参与形式。认知参与是一种对空间实践的理性解释,尽管它可能会带有一些批判的时刻以及带有一些情感的色彩。认知参与又存在单一作用或相互作用的两种方式:一种是信息收集的方式,一种是知识传递的方式。前者以政府为典型代表,后者以专业人员为代表。

“当时开会讨论这个事情,每一层楼都有起码一户作为代表,最有意愿加装电梯的五六个人组成装梯小队去做征询工作。白天很多人上班,晚上吃晚饭以后去敲敲门。后面装电梯是先挖地,然后搭排水电缆线管,勘测的费用当时是5万元左右,一共20户人家,平均每户人家也要出一两千元了,所以说很有可能这笔钱就打水漂了,就有的居民不愿出钱,所以这也是一个很麻烦的地方。”70

(二)社区主导:城市社区更新的联结纽带

居委会作为桥梁与纽带,是信息收集的汇集点,也是社区动员的出发点。从居委会对社区更新活动的参与情况来看,这应该是一种包含了情感、行为和认知三个层面的参与形式。K社区有两台加装电梯,从开始征询到立项到施工,差不多两台都历时4~5年。当时实行的是一票否决制,因此征询工作历时两三年后,还有一个住户不同意加装电梯。

“第一点,他说是影响采光。不要紧,我们改设计图纸、移位。第二点,他说有噪声。电梯轿厢里面才44分贝,我们专门去测晚上12点开电梯的声音。按照正常流程走,他没签字,闹到电视台,后来施工许可还是通过了。但是,施工的时候也碰到很多问题。比如,挖基坑的时候,施工当中的水泥用多少、钢筋用多少,我们居委会开始都不知道,后来才干预进来。后来,电梯公司包工头不发薪水给工人,他们停工,还是得我们去协调。但我们不是执法单位,只能把问题快速梳理出来反映到相关的职能部门。”71

在K社区加装电梯项目推动遇阻时,居委会积极与业主沟通,向施工方请教,再给业主解惑。当然,加装电梯工作能取得实质性的进展,离不开许多居民的积极工作。JY村60号加装电梯工程能顺利竣工,背后离不开党建引领下的多元合作共治的作用。党员牵头成立加装电梯自治小组,由居民区党总支、业委会、自治小组成员组成的“答疑团”解释说明加装电梯事宜,对其所在位置、道路以及绿化是否会带来影响等问题一一作出说明。引入第三方专业社会组织全程参与,通过技术手段解决安全、位置、采光等问题,很好地回应了居民心中的疑虑和担忧,使得加装电梯工程更快达成共识,居民也自己研究、全过程参与其中。

四、共同体建构:表征性空间的关系生产

基于K社区的案例,以社区更新后空间为联结纽带,将许多个体的情感汇集并投射出来,展现了日常生活成为艺术作品的瞬间。与此同时,实现社会关系的再生产,增强了个体对社区的认同感。

(一)空间认同:日常生活的社区情境

在K社区睦邻微空间举办摄影展,挂满了居民们日常生活的照片,有可爱的孩子们,有端午节时居民们在一起包粽子的愉快身影,还有访谈时居民们留下的音容。居民们还可以通过扫二维码继续上传自己的照片,加入到这块温暖的相片墙里来。居民在摄影展中阅读过去,体验现在,共创未来。美好的行动因此在小区中生根发芽,连接社区里的每一个人,传递述说有温度的社区历史,共创关怀与包容的社区精神。K社区的睦邻微空间还举办过种植活动,还有社区集市。这样的集体活动极大地推动了居民对社区认同感的产生,促进社区共同体的成长。换个角度,从个体关于表征性空间的亲历经验来看,参与社区更新过程收获满满,而社区更新的成果也增强了个体对社区的情感。

(二)情感回應:社区共识的艺术再现

可以说,邻里关系是社区关系的一个基本层面。邻里互动包含的情感能量是由个体的情感组成。邻里互动的情感能量能够强化个体对于社区的归属感、主人翁意识与责任感。

“由于体量较小,Q村一直无法纳入精品小区建设,小区内公共空间分散,缺少整块锻炼和休闲空间,加上小区没有物业,缺乏必要的公共服务支撑,小区曾一度面临拆迁,居民非常不舍。”72

在多元主体共同经历一个社区更新项目的过程中,个体将生产的情感回馈给了社区,社区成员的身份认同感得到增强,促进了邻里互动。在Q村居民的感染下,K社区很多居民都成为社区平安志愿者、文明志愿者、垃圾分类志愿者。由此,Q村的微更新唤醒了社区居民的家园意识,“社区共同体”的概念深入人心,社区和谐氛围的营造进入一个良性循环。

“浓厚的道德文化将居民与租户凝聚在一起。外来的租住者开始并不知道Q村的故事,但是生活一段时間后就被Q村孝亲敬老的文化以及和谐的邻里关系所感染。有的租户已经在此居住了十几年,租户与原居民之间相互关心照顾,使Q村充满了人文气息。”73

社区因社交而富有人情味。Q村的更新除了保障基本生活需求,还要考虑到居民的社交需求,结合居民们的生活习惯,把原本荒废闲置的天台划分出三个功能区:沙发区、晾晒区、绿植区。改造完成后,生活条件的改善和社交空间的拓展,确保了邻里情不会因为时光而变淡。

“沙发区在天台东侧一角,方便老人们天气好的时候坐下来晒晒太阳聊聊天。晾晒区迎合了居民们喜欢晴天晾晒衣物的生活习惯,居民们可以在绿植区浇浇花、聊聊天,还可以活动一下身体。考虑到小孩喜欢上天台嬉戏玩耍,花瓣形的穿孔板增加了栏杆高度,确保安全。”74

按照列斐伏尔对社会空间的“回溯—前进”式的理解方式,空间本身是(社会)生产方式的产物。绝对空间以自然空间为原料,从它内部破解而出;历史空间以自然空间为原料,也从它内部破解而出;抽象空间以历史性空间为原料,从它内部破解而出。对一个社会来讲,一定会产生一种适宜的社会空间。所有时期出现过的社会空间并没有完全消失,它们存在表征性空间里,与诗歌、艺术和生活有关。可想而知,往后的历史会出现无限多样、无以计数的社会空间相互交织的情况。那么,社会主义的城市空间借由什么可以从抽象空间中破解而出?列斐伏尔的空间生产理论某种意义上给我们提供了一种启示价值。

结论与讨论

空间生产活动结束的时刻,某种意义上就是空间产品或作品诞生的瞬间。新空间产品带来的节日瞬间,体现了实现空间表象的企图,它是日常生活从平常性到超常性的瞬间,具有记忆和内容。当然,不是所有社区更新项目都是令人满意的。相对于整个社区空间的生存而言,社区更新只是一个短暂的周期循环。回到对社区日常生活的关注中,在构想的、感知的和生活的之间,用空间化的措辞来讲,是在空间表象、空间实践与表征性空间之间存在中介领域,从缝隙中衍生出的误差总是不可避免。表征性空间本身包含了人的因素,它是被直接体验的空间。对于新旧空间的体验与感受对比起来,更是因人而异的。这一点正说明了更新前的社区空间并没有完全消失,它落入到了表征性空间当中,在生活、艺术与诗歌领域中等待被发现。只有透过时间的棱镜,才能观看到新旧空间的镜像也会不断重现。

作为有机生命体存在,正是日常生活构成了社区更新后的表征性空间。由于空间的生产带来日常生活的节日化、艺术化与瞬间化,体现在空间实体的层面,同时体现个体情感层面。社区更新后的空间可以作为联结纽带,对社区文化和认同带来正面影响。日常生活包含了相互交织的三个部分:工作、家庭、休闲。真正意义上的日常生活,本身呈现出三个部分的统一,体现为空间的消费、节日活动、艺术化的生活。日常生活是个人的情感意识的原料,而社区更新后的空间中展现了日常生活成为艺术作品的瞬间。通过社区活动将个体联结成集体,实现社会关系的再生产,由个体情感生成社区认同感,促进了社区共同体的成长。

党的二十大报告指出,“坚持人民城市人民建、人民城市为人民,提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市”75。人民城市的主体是人民,也正是人民对美好生活的需要催生出新的空间表象。人民城市源于揭示社区空间的平常性,而它预示着一场超越社区空间平常性的迭代进化。在当前的城市社区更新实践中,“15分钟社区生活圈”作为践行人民城市重要理念的初步成果,它有自身的形式、结构与功能,它以满足人民日常生活需求为价值导向,将许多分隔的要素统一起来,进而建构具有韧性特质的社会资本与社区邻里关系。这两者相互交织,呈现出协同发展、内在共生的良性互动,其内在价值仍然指向“以人民为中心”的城市空间正义与共建共治共享的社会治理创新进路。

参考文献:

[1] Giulia Marra, Michela Barosio, Enrico Eynard, et al, “From Urban Renewal to Urban Regeneration: Classification Criteria for Urban Interventions. Turin 1995-2015: Evolution of Planning Tools and Approaches” [J], Journal of Urban Regeneration and Renewal, 2016, 9(4): 367-380.

[2] Roberto Falanga, “Formulating the Success of Citizen Participation in Urban Regeneration: Insights and Perplexities From Lisbon” [J], Urban Research and Practice, 2020, 13(5): 477-499.

[3] Tigran Haas and Ryan Locke, “Reflections on the Reurbanism Paradigm: Re-Weaving the Urban Fabric for Urban Regeneration and Renewal” [J], Quaestiones Geographicae, 2018, 37(4): 5-21.

[4] 亨利·列斐伏尔:《空间的生产》[M],刘怀玉等译,商务印书馆,2021年。

[5] 滕尼斯·费迪南:《共同体与社会》[M],张巍卓译,商务印书馆,2019年。

[6] 齐格蒙特·鲍曼:《立法者与阐释者:论现代性、后现代性与知识分子》[M],洪涛译,上海人民出版社,2000年。

[7] 兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》[M],林聚任等译,商务印书馆,2018年。

注釋:

①福柯:《权力的眼睛:福柯访谈录》[M],上海人民出版社,1997年,第206页。

②庄友刚:《西方空间生产理论研究的逻辑、问题与趋势》[J],《马克思主义与现实》2011年第6期,第116-122页。

③董玛力、陈田、王丽艳:《西方城市更新发展历程和政策演变》[J],《人文地理》2009年第5期,第42-46页。

④Giulia Marra, Michela Barosio, Enrico Eynard, et al, “From Urban Renewal to Urban Regeneration: Classification Criteria for Urban Interventions. Turin 1995-2015: Evolution of Planning Tools and Approaches” [J], Journal of Urban Regeneration and Renewal, 2016, 9(4): 367-380.

⑤同③。

⑥钟晓华:《城市更新中的新型伙伴关系:纽约实践及其对中国的启示》[J],《城市发展研究》2020年第3期,第1-5页。

⑦Roberto Falanga, “Formulating the Success of Citizen Participation in Urban Regeneration: Insights and Perplexities From Lisbon” [J], Urban Research and Practice, 2020, 13(5): 477-499.

⑧张汉、宋林飞:《英美城市更新之国内学者研究综述》[J],《城市问题》2008年第2期,第78-83页。

⑨孙威、王晓楠、盛科荣:《基于文献计量方法的国内外城市更新比较研究》[J],《地理科学》2020年第8期,第1300-1309页。

⑩严若谷、周素红、闫小培:《西方城市更新研究的知识图谱演化》[J],《人文地理》 2011年第6期,第83-88页。

11翟斌庆、伍美琴:《城市更新理念与中国城市现实》[J],《城市规划学刊》2009年第2期,第75-82页。

12张更立:《走向第三方合作的伙伴关系:西方城市更新政策的演变及其对中国的启示》[J],《城市发展研究》2004年第4期,第26-32页。

13倪慧、阳建强:《当代西欧城市更新的特点与趋势分析》[J],《现代城市研究》2007年第6期,第19-26页。

14李利文:《中国城市更新的三重逻辑:价值维度、内在张力及策略选择》[J],《深圳大学学报(人文社会科学版)》2020年第6期,第42-53页。

15洪亮平、赵茜:《走向社区发展的旧城更新规划——美日旧城更新政策及其对中国的启示》[J],《城市发展研究》2013年第3期,第21-24页。

16赵楠楠、刘玉亭、刘铮:《新时期“共智共策共享”社区更新与治理模式——基于广州社区微更新实证》[J],《城市发展研究》2019年第4期,第117-124页。

17Tigran Haas and Ryan Locke, “Reflections on the Reurbanism Paradigm: Re-Weaving the Urban Fabric for Urban Regeneration and Renewal” [J], Quaestiones geographicae, 2018, 37(4): 5-21.

18Simin Davoudi, “City Challenge: The Three-Way Partnership” [J], Planning Practice and Research, 2010, 8(3): 333-344.

19Hans Skifter Andersen, “Explanations of Decay and Renewal in the Housing Market: What Can Europe Learn From American Research?” [J], Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 1995, 10(1): 65-85.

20Elena Ostanel, “Urban Regeneration and Social Innovation: The Role of Community-Based Organisations in the Railway Station Area in Padua, Italy” [J], Journal of Urban Regeneration and Renewal, 2017, 11(1): 79-91.

21GU Zhixin, “Community Regeneration Based on CPTED Theory: A Case Study of Rosengard Residential Area in Sweden” [J], Journal of Landscape Research, 2016, 8(5): 7-14.

22Jenny Muir and Mary Lee Rhodes, “Vision and Reality: Community Involvement in Irish Urban Regeneration” [J], Policy and Politics, 2008, 36(4): 497-520.

23Zhang Miao, Tang Kangshuo and Li Caige, “Promoting Functional Upgrading Through Spatial Renovation: An Exploration on the Design Methods of Old Community Renewal” [J], China City Planning Review, 2019, 28(4): 42-49.

24Stacey Heath, Anna Rabinovich and Manuela Barreto, “Putting Identity Into the Community: Exploring the Social Dynamics of Urban Regeneration”[J], European Journal of Social Psychology, 2017, 47(7): 855-866.

25同20。

26David Jarvis, Nigel Berkeley and Kevin Broughton, “Evidencing the Impact of Community Engagement in Neighbourhood Regeneration: The Case of Canley, Coventry” [J], Community Development Journal, 2012, 47(2): 232-247.

27Christina Jackson, “The Effect of Urban Renewal on Fragmented Social and Political Engagement in Urban Environments”[J], Journal of Urban Affairs, 2018, 41(4): 503-517.

28Miruna Cristina BOCA, “Urban Regeneration through Culture”[J], Romanian Review on Political Geography / Revista Rom?na Geografie Politica, 2018, 20(1): 36-40.

29Rhonda Phillips and Jay Stein, “Heritage and Community Regeneration in Northern Ireland: Finding Points of Coalescence in the Development Planning Process” [J], Journal of Community Practice, 2016, 24(1): 4-17.

30Tovi Fenster and Tal Kulka, “Whose Knowledge, Whose Power? Ethics in Urban Regeneration Projects With Communities” [J], Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 2016, 98(3): 221-238.

31Ntombifuthi Nzimande and Szabolcs Fabula, “Socially Sustainable Urban Renewal in Emerging Economies: A Comparison of Magdolna Quarter, Budapest, Hungary and Albert Park, Durban, South Africa” [J], Hungarian Geographical Bulletin, 2020, 69(4): 383-400.

32同24。

33Christina Lidegaard, Massimiliano Nuccio and Trine Bille, “Fostering and Planning Urban Regeneration: The Governance of Cultural Districts in Copenhagen”[J], European Planning Studies, 2018, 26(1): 1-19.

34Sultan Tepe, “Urban Renewal Projects and Democratic Capacities of Citizens” [J], Mediterranean Quarterly, 2016, 27(1): 71-96.

35Ann Ingamells, “Community Development and Community Renewal: Tracing the Workings of Power”[J], Community Development Journal, 2007, 42(2): 237-250.

36Xiaoling Chu, Zijian Shi, Linchuan Yang, et al, “Evolutionary Game Analysis on Improving Collaboration in Sustainable Urban Regeneration: A Multiple-Stakeholder Perspective” [J], Journal of Urban Planning and Development, 2020, 146(4): 1-10.

37Patsy Healey, “Civil Society Enterprise and Local Development” [J], Planning Theory and Practice, 2015, 16(1): 11-27.

38Reinout Kleinhans, “False Promises of Co-Production in Neighbourhood Regeneration: The Case of Dutch Community Enterprises” [J], Public Management Review, 2017, 19(10): 1500-1518.

39Gunwoo Kim, Galen Newman and Bin Jiang, “Urban Regeneration: Community Engagement Process for Vacant Land in Declining Cities” [J], Cities, 2020, 102: 1-12.

40习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》[M],人民出版社,2017年。

41唐燕、张璐、刘思璐:《2019年城市更新研究与实践热点回眸》[J],《科技导报》2020年第3期,第148-156页。

42阳建强:《把握城市“微更新”关键环节》[J],《群众》2020年第20期,第46-47页。

43陈敏:《城市空间微更新之上海实践》[J],《建筑学报》2020年第10期,第29-33页。

44陈晓彤、李光耀、谭正仕:《社区微更新研究的进展与展望》[J],《经济社会体制比较》2019年第3期,第185-191页。

45同42。

46同44。

47单瑞琦:《社区微更新视角下的公共空间挖潜——以德国柏林社区菜园的实施为例》[J],《上海城市规划》2017年第5期,第77-82页。

48王承华、李智伟:《城市更新背景下的老旧小区更新改造實践与探索——以昆山市中华北村更新改造为例》[J],《现代城市研究》2019年第11期,第104-112页。

49章迎庆、孟君君:《基于“共享”理念的老旧社区公共空间更新策略探究——以上海市贵州西里弄社区为例》[J],《城市发展研究》2020年第8期,第89-93页。

50容志、张云翔:《社区微更新中政社共同生产的类型与生成逻辑——基于上海市Y社区的实践案例分析》[J],《探索》2020年第3期,第127-141页。

51张勇、何艳玲:《论城市社区治理的空间面向》[J],《新视野》2017年第4期,第84-91页。

52黄怡、吴长福:《基于城市更新与治理的我国社区规划探析——以上海浦东新区金杨新村街道社区规划为例》[J],《城市发展研究》2020年第4期,第110-118页。

53同51。

54廖梦玲:《合作治理视角下广州市老旧社区微改造的互动机制研究》[D],博士学位论文,华南理工大学,2018年,第77页。

55刘垚、周可斌、陈晓雨:《广州老旧小区微改造实施评估及延伸思考——实践、成效与困境》[J],《城市发展研究》2020年第10期,第116-124页。

56卓健、孙源铎:《社区共治视角下公共空间更新的现实困境与路径》[J],《规划师》2019年第3期,第5-10页。

57楚建群、赵辉、林坚:《应对城市非正规性:城市更新中的城市治理创新》[J],《规划师》2018年第12期,第122-126页。

58姜洪庆、马洪俊、刘垚:《基于“资产为本”理念的社会力量介入城市既有住区微改造模式探索》[J],《城市发展研究》2020年第11期,第87-94页。

59马紫蕊、石莹、王欣、李雪春、何春鸣:《基于共建共享理念的社区更新方法研究——以珠海特区金湾社会创新谷为例》[A],载《共享与品质——2018中国城市规划年会论文集》(02城市更新),中国浙江杭州,2018年,第14页。

60访谈对象:DY社会组织L设计师,访谈资料编号:XH20210628D015。

61访谈对象:K社区L居民,访谈资料编号:XH20210622R019。

62访谈对象:K社区L书记,访谈资料编号:XH20210528P013。

63访谈对象:K社区居委会C社工,访谈资料编号:XH2021052501S024。

64习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》[M],人民出版社,2017年。

65访谈对象:DY社会组织J设计师,访谈资料编号:XH20210629D016。

66亨利·列斐伏尔:《空间的生产》[M],刘怀玉等译,商务印书馆,2021年,第12页。

67同63。

68访谈对象:K社区G居民,访谈资料编号:XH20210705R011。

69同60。

70同63。

71同62。

72访谈对象:K社区Z副书记,访谈资料编号:XH20210524P016。

73访谈对象:K 社区M 居民,访谈资料编号:XH20210522R030。

74同72。

75习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》[M],人民出版社,2022年,第32页。

作者简介:刘中起,上海市委党校、上海行政学院社会学教研部教授。李锡坤,上海市委党校、上海行政学院城市治理专业研究生。

责任编辑:卢小文