基于声学原理的音响作曲实践

——拉亨曼《气》的理念、形式与思维

2023-08-24韩闻赫

韩闻赫

引 言

1966年,德国二战后先锋音乐的代表人物赫尔穆特·拉亨曼(Helmut Lachenmann,1935~)发表了《新音乐的音响类型》(1)Helmut Lachenmann,“Klangtypen der Neuen Musik”,edited by Josef Häusler,Musik als existentielle Erfahrung:Schriften 1966-1995,Wiesbaden:Breitkkopf &Härtel,1996.一文,提出声音的四种基本属性(音高、音长、音强、音色)对创作而言同等重要,并将音乐中不同形式的音响归纳为五种类型,即终止式音响(Kadenzklang)、音色音响(Farbklang)、波动音响(Fluktuationklang)、织体音响(Texturklang)、结构音响(Struckturklang)。这篇文献不仅展示了一种认知声音、音乐与音响的独特理念,也成为日后乐器具体音乐(musique concrète instrumentale)产生的理论基础。

1969年9月1日,拉亨曼的管弦乐与打击乐独奏作品《气》(Air,1968/69,rev.1994)首演于达姆施塔特。现场听众的热烈反响,显露了他们的浓厚兴趣。然而和许多革新的尝试无异,质疑声随之而来,甚至有人抨击这种激进的音乐效果。对此,作曲家选择了坚守,他耐心向大众推广新作并阐释创作理念,使得《气》逐渐成为大编制乐器具体音乐的代表。进入70年代,随着不同形式的作品问世,乐器具体音乐逐步成为音响作曲领域的重要探索方向之一。然而遗憾的是,目前对这类学术命题的研究仍显不足,尽管部分国内外学者做出了相关努力,但真正以声音物理属性为切入视角,探究特殊奏法的声学原理、解析新材料组织形式与思维的学术研究仍较为稀缺,这正是本文写作的主要动因。下面,笔者将从音源的范畴拓展与创新运用、激发因素对器乐的陌生化影响、音响组织的形式与思维三个方面对作品《气》在创作理念、形式、思维方面的创新与继承进行分析归纳。

一、音源的范畴拓展与创新运用

区别于具体音乐(2)具体音乐由法国作曲家皮埃尔·舍费尔(Pierre Schaeffer,1910-1995)在1948年提出,通过录制客观环境中的声音,再以剪辑、倒放、变速等技术手段制作出用于回放的音响。(musique concrète)这种“预制—回放”的电子音乐,乐器具体音乐的声音来自真实乐器演奏,这使得具体音响由虚幻抽象的电子空间跨越进现实世界。这种改变,为声学原理与传统作曲的结合带来了契机,作曲家开始从声音的源起(即物体的振动)来思考音响创作。音源是用来制造音响的物体,即振动现象的承载体,它们关乎到音响表现空间、演奏方式,乃至最终效果,故而对其选择与使用方式成为整个音响组织过程的基础性环节。

当代作曲始终追求音响创新,唯有形式的突破才能证明作品在本质上取得了“进步”。为此,一部分人尝试制造新乐器,企图“创造”出新声音。拉亨曼并没有做这方面的尝试,而是选择将一些鲜见的发音体纳入音源范畴。他的作品《气》以西方管弦乐队为基础,在延用传统乐器之余,还使用了电声乐器(如电吉他与电管风琴)以及一些特殊物品(如挂钟、警报器、干树杈等),表1对这些进行了汇总。

表1.《气》中兼奏特殊音源的乐队声部汇总

除了音源拓展,拉亨曼对传统乐器的创新运用也体现了来自声学的影响。一般而言,振动并非一种孤立的现象,除音源自身之外,一些与之共振的物品也在影响着声音效果。根据这种原理,拉亨曼对一些乐器进行了“加料”处理,如将金属链置于颤音琴键盘上,导致铝板与金属物共振,琴声会附带“滋滋”的高频“镶边”效果;将水注入圆号的号碗,吹奏时水与金属号身共振,“水号”(water horn)会发出沉闷且略带呼噜的声响。

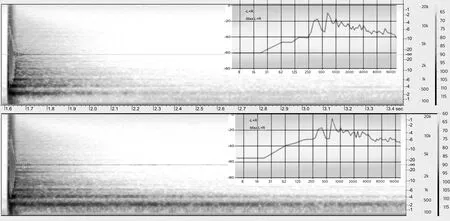

作曲家的另一个性化手段是“器乐装置”(instrumental apparatus)的合成,这同样受到共振现象的启发。如图1所示,近50件打击乐器联结为一件“大乐器”,这种特定摆放确保了能量在不同物体间的传递,譬如将底部镂空的邦戈鼓紧贴下方定音鼓,由此一来,定音鼓鼓身就成为了邦戈鼓的共鸣体。为了直观展现这种处理的效果,笔者在一间25平方米的矩形房间内,将同一邦戈鼓分别进行单独放置与组合摆放,以相同方式激发,再用软件对录音采样进行分析。

图1.独奏打击乐音源摆位

实验结果如图2所示:两个采样在延迟时间、频段能量分布、频率阈值等多个参数上存在差异。其中,单鼓采样持续1.9秒,组合鼓持续接近3秒;组合鼓的中低频(1000Hz以下)更为充沛,高频与低频的阈值也都高于单鼓。这表明,组合摆放时,定音鼓具有混响器(Reverb)的功能,它以硕大鼓身加强了邦戈鼓声波的反射效果。除了这种被动影响,还可以通过一些操作手法实现对声音的主动塑造,比如在定音鼓上放置铜罄,击罄时连续踩放定音鼓的踏板,持续的鼓皮松紧变化会使罄漫长的余音产生波动。

图2.邦戈鼓录音采样对照(上:单鼓 下:组合鼓)

从运用音源的实际情况可以窥见,声学原理已然渗透在“音响实践平台”这一底层架构的设计与搭建之中。而从历史的经纬来看,这种新观念的介入,对传统作曲产生的影响意义深远,音源范畴的拓展,不仅在形式上突破了传统局限,更从根本上否定了“乐器应具备乐音属性”这一延续了数百年的认知。而传统乐器运用方式的创新,则标志着创作由聚焦 “音高节奏”向“振动状态”的变迁,这对乐器具体音乐乃至整个当代音乐的创作观念、技法、思维等均产生了不容忽视的影响。

二、激发因素对器乐的陌生化影响

“器乐音响陌生化是乐器具体音乐的重要目标。”(3)David Ryan and Helmut Lachenmann,“Composer in Interview:Helmut Lachenmann”,Tempo(New Series),No.210,1999,pp.20-25.所谓陌生化,就是要让乐器发出听感生疏的声音,其实质是让音源处于非常规的振动状态中,实现途径是各种特殊演奏法。众所周知,声音的激发需要能量,在这个“发出—传递—接受”能量的过程中存在着诸多影响因素,其中,以“能量状态、介质形制、激发位置、演奏动作”这四者最为关键。观察关键因素对乐器音响的陌生化作用,探究相关声学原理,有助于从根本上理解乐器具体音乐中出现的大量特殊演奏法。

(一)能量状态

在音响激发过程中,笔者认为“能量”一词可有三种理解:一是音乐的音量强弱,二是演奏者的发力程度,三是音源的振动幅度。理论上看,能量的大小与陌生化的能效成正比,这是由于音量的提升在一定程度上能够放大声音的细节,并且,能量达到极端时还能导致频率与泛音排布发生变化,譬如当弓压增大至极限时,“轧轧”声就会取代弦乐乐音。相反,能量愈小就意味着振幅愈小,陌生化的效果也就愈发不易被察觉。

拉亨曼在《气》中为长笛设计了四种吹法(4)详见《气》总谱之演奏法说明。其中,正常吹奏采用常规记谱;极少乐音吹奏采用“X”符头记谱;小口风吹奏在符头上方标注实心椭圆,大口风吹奏则标注空心椭圆。此外,后两种吹法亦可用“X”符头代替常规记谱,则表示更少的乐音(更多的气声)。(正常吹奏、极少乐音吹奏、小口风吹奏、大口风吹奏),演奏方式与音响效果各具特色。其中,除了正常吹奏,其它方法对口笛距离以及口型要求各异:“极少乐音吹奏”需要较远的口笛距离;“小口风吹奏”需尽可能减小嘴部出风口的面积,“大口风吹奏”则与此相反。笔者通过变量实验对这些变化所产生的影响进行了比较,见图3。

图3.不同吹奏细节与能量大小的关系

结果表明:口部肌肉紧张度会影响口风量和气流速度,它与能量大小呈正相关;口腔空间会影响气流量和口风压强,与能量大小呈负相关;口笛距离会影响管身进气量和口风压强,与能量大小呈负相关。可见,演奏中的“能量”并非只意味着乐手驱动乐器时的发力程度,能量自身的释放速度、作用于音源的方式以及驱动乐器的能效,都会影响陌生化的具体效果。

(二)介质形制

在乐器具体音乐中,只要在发出者与接受者之间完成能量传递的物品就是介质,创作者并不考虑它是否专为器乐演奏而生。材质与构造是介质形制的两个主要方面,材质的硬度、弹性、韧性存在差异,所引起振动的频率、幅度、周期有所不同。《气》中弦乐先后使用指甲、拨片、手指尖来完成拨奏,材质分别为角质、塑料、肌肉,三种音响效果在响度、瞬态、频段分布方面形成差异。不过,由于能量和有效振动范围的局限,这种差别并不明显。

论及介质构造,首先要谈“匹配”的问题,即工具是否适用于激发对象。在这一方面,传统组合(如打击乐器与槌、弦乐器与弓、键盘乐器与手等)无疑最为合理。相比之下,那些“风马牛不相及”的新式组合,突破了传统组合的音响审美追求以及演奏动作约束,往往引发意想不到的声音效果。例如,《气》中用塑料小瓶刮奏钢琴键边缘的操作,既利用了热塑性树脂易变形、易回弹的材料特性,又发挥了瓶状造型易握持、接触稳定的构造特点,同时也极大限度地改变了钢琴固有的音响特征。

可用以激发的介质样式繁多,加上驱动不同音源的丰富效果,若要逐一分析、量化它们的陌生化能效显然是困难的,但通过大量观察,仍能摸索出以下规律:假设以传统组合为标准,那么材料、结构的状态与标准越接近者,其陌生化能效越低;反之,与标准差异越大,介质的陌生化效果就越显著。另外,陌生化的成效还与演奏者运用介质的手法有着密不可分的关系(参见后文“演奏动作”部分)。

(三)激发位置

一般来说,乐器的激发位置是相对固定的,倘若随意改变,会使常规意义上的有效振动受阻,这就表明演奏者背离了乐器的设计初衷与机械原理,使其处在非正常的工作状态中。同时,也意味着乐器脱离了本有的“乐音”属性,转而成为制造“纯粹”声音的器具。

谱例1.(5)本文谱例均由笔者根据Helmut Lachenmann,Air,Musik für großes Orchester und Schlagzeug-solo,Wiesbaden:Breitkkopf &Härtel,1968/69,rev.1994.重新制作。《气》第1至4小节钢琴与打击乐部分

乐曲开篇(谱例1)表现出由颗粒音线交织而成的刮奏效果。其中,颤音琴与马林巴的激发位置均为键盘下方的扩音管,钢琴则是琴键的正立面边缘,故而所产生的音响效果与常态大相径庭。再如谱例2,弦乐器的激发位置不再固定于琴弦某个位置,谱面绘有琴码、指板、琴弦的构造示意图,用“”标示激发位置,再以曲线对应位移的轨迹,同时辅以文字说明。谱表、画图与文字结合的记谱方法,详实记录下演奏乐器的细节要求,这与音响陌生化的要求是契合的,从而成为拉亨曼创作中最突出的文本特征之一。同时,这种独特的弦乐语言在《压》(Pression,1970)与《第一弦乐四重奏:大象》(StringQuartetNo.1:GranTorso,1972)等后续作品中被运用得更为体系化。

谱例2.《气》第13至15小节大提琴部分

改变激发位置会引起振频与振幅的变化,甚至彻底改变振动的基本模型,使器乐声变得与具有周期性、规律性、稳定性的乐音状态恰好相反。相比其他几种激发因素,激发位置改变所引起的音响陌生化更为显著,正如谱例1中“打击乐化”的钢琴音响,这种陌生音响与传统器乐间尚存的些许联系,恐怕只是制作材料引发的音色联觉罢了。

(四)演奏动作

在能量转化为最终音响的过程中,演奏者的躯体动作将中间传输的各环节串联起来。前文以长笛为例,阐释了口部肌肉动作对能量的影响,下面将主要探讨演奏动作与激发位置、介质形制的相互影响。根据演奏动作与其他激发因素间的关系,大致可以归纳为“被动受制”和“主动改变”两种状态。

所谓“被动受制”,指演奏者根据音源工作原理采取演奏动作的行为。例如气流是驱动管乐器的主要能量,故而演奏这类乐器的标准动作就是吹奏。而对需要借助工具进行操作的乐器,演奏动作还会受制于所用介质的形制。以琴弓为例,其主要部件是木杆与弓毛,由二者组合的形制就决定了手持木杆末端,以弓毛摩擦琴弦的传统拉奏动作。

相较而言,“主动改变”更加彰显演奏者对音响塑造的能动性与控制力。这类行为通常缘于三种情况:第一,完成对音源特殊位置的激发,如为了刮奏马林巴扩音管,需演奏者侧身、弯腰、伸长手臂。第二,选用与激发对象并不匹配的介质,如把低音提琴弓用于颤音琴,拉奏就会取代以往的敲击动作。第三,动作与介质的“错位”结合,如橡胶槌通常的用法是手执敲击,现在改为摩擦鼓皮。有时还会将上述几种情况综合运用,如重压刮奏(6)拉亨曼自创的弦乐特殊演奏法,演奏时需双手攥住弓的两端,将弓毛压住琴弦,沿上下方向移动,使弓毛与琴弦发出摩擦声。(Bogen steil gequetscht)时不仅激发位置保持移动,演奏动作也十分特殊。

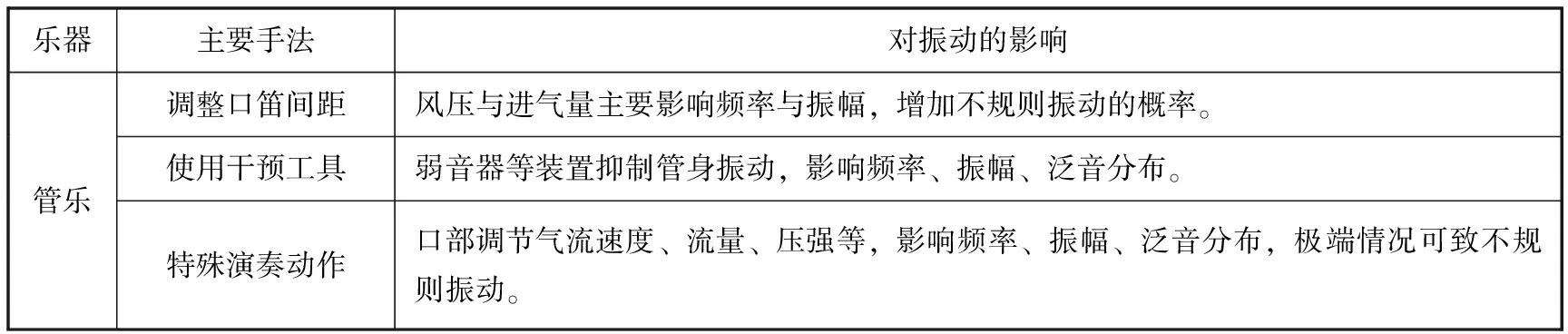

在结束这部分论述之前,还有三点需要强调:首先,振动现象的实际情况复杂且干扰因素众多,把陌生化的器乐音响直接定义为噪音是不严谨的,事实也证明,拉亨曼的创作目的并非是“制造噪音”。其次,前文阐释的“四要素”往往彼此交融、相互作用,在相关研究中,聚焦分析与综合研判不宜偏废。最后,我们始终不应忘记这类创作的根源——物理声学,让常规振动产生变异是特殊奏法的真正目的,故而仅仅关注新音响的听觉效果或解读特殊演奏法的操作技巧是难以揭示问题本质的。对此,笔者把作品《气》中不同乐器的陌生化手段归纳于表2,并将它们对振动的影响做了简要说明,以期抛砖引玉。

表2.各类乐器的主要陌生化手法及其对振动的影响

三、音响组织的形式与思维

音响横向结构延展的合理和纵向各层次之间对比或结合的秩序,共同造就了材料统一且具备交响化、立体化结构的音乐作品。在作品《气》中,尽管调性、和声、旋律主题等传统因素都已不复存在,但为历代创作者所信守的这份“严谨”却得以延续。

探讨点与线的对立与统合始终是音响写作的重要命题之一,如谱例3所示,《气》中的三种核心音响材料表现出“音点”“平直音线”“起伏音线”的形态,它们作为“主导音响”参与了作品的完整过程,不仅发挥了传统主题“提纲挈领”的结构功能,亦作为构建新式音响建筑的具体材料。

谱例3.三种主导音响举例

(一)单一材料展开的延续性

对至少一个材料进行变化发展,是形成音乐结构的基本条件。在传统作品中,材料原形与变体存在音高或节奏组织上的关联,到了乐器具体音乐,这种关联转变为振动状态的相似性。如作品第123至128小节,弦乐震音逐渐过渡到泛音,但滑奏效果保持不变;第202小节,小提琴由极高把位拨弦过渡到琴码后拨弦,尽管乐音音高逐渐消失,但前后同为拨奏。可见,无论演奏细节如何改变,前后音响某一方面的特征需要保持一致。

“音响特征延续”不仅存在于同类乐器内,也可发生在不同音源之间。谱例1中的打击乐器特殊位置的刮响音响连接到刮响器的刮奏音响,“众多音点串联成线”这一共性特征确保了连接过渡的合理性。作品的第5小节开始,平直音线历经“弦乐—铜管—木管—铜管”的配器变迁,虽然乐器类型不同,但弦乐的“虚按长音”与管乐的“极少乐音吹奏”效果相似,它们都是音高模糊的线形音响;第232至267小节的几条音线尽管存在音量差异,但同属“终止式音响”(7)一种从无声开始(起振)、持续(延迟)、终结(衰减)的音响过程,就像功能和声的终止式。。

在主导音响铺陈于各种音源的同时,一条完整的材料发展脉络已然成形。笔者以占据作品较大篇幅的“起伏音线”为例,将这一材料的音响展开全过程归纳为表3(8)表中“阶段”对应音响发展的不同阶段;“次级结构”为各阶段内的段落结构划分;“编号”是笔者根据材料形态出现顺序整理的序号,如编号“I-a-1”表示出现在第一发展部a段的第一种形态;“乐器”为演奏该音响材料的乐器声部;“音响概述”简要描述音响核心特征;“材料关系”表示前后材料形态间存在的陈述、展开或再现关系。。

表3.对“起伏音线”音响展开过程的分析归纳

从表中可见,作曲家展开材料主要通过音源、介质、奏法的各种变化,营造出振动状态的变化发展。此外,维持材料前后统一的主要手段有三:第一,线性衍变,即对原形采取紧接的、连续的变奏。第二,分支进化,即对变体做进一步展开变化。第三,适时回顾,即对材料原形或重要变体进行再现。此外,乐曲前部主要对核心材料进行展开,随着音乐的发展,材料再现现象愈发频繁。

(二)纵、横结构中的材料对比与结合

如果说单一材料展开的延续性,体现了某一类音响体的线性发展逻辑,那么,纵、横结构中的材料对比与结合,则体现了音响结构组织的多元形式与辩证思维。

同类材料的纵向结合,会呈现重叠或错位的空间布局关系。“同步”是指几个音响体同时起振,重叠在一起,如打击乐齐奏的单音点(见谱例4中实线方框内的木鱼音点)。相反,“错位”意味着多个材料的分散排列,如一片错落的音点或几条起止位置不同的音线(如谱例4中实线椭圆内的管乐线条)等。把众多同类材料按照一定规律错位排布,可形成“波动音响”(9)一种具有周期性变化的、起伏状态的音响运动。与“织体音响”(10)一种由众多织体形态相似的音响汇总而成的声音效果。,不过这些效果与拉亨曼那细腻的音响语言相背离,故而未被大范围使用。

谱例4.《气》第4至7小节乐队缩谱

由于时间的单向性,不同材料在横向上难以形成同步,从而表现为音响形态的前后对比。乐曲第270至278小节大提琴声部,在平直音线的基础上相继叠入起伏音线,属于线形材料内部的形态渐变。微观上看,这种材料的局部对比是促进结构发展的基本动力,随着观察视角的提升,这种差异又在更大规模的结构之间造成对比,为段落划分提供了依据。譬如,始于第123小节的一段音响,在第130小节的前后状态表现出“断崖”似的反差,这种割裂感是由“线”到“点”的直接跨越造成的。

不同材料的纵向结合,强调时间同步与空间对立。点线结合通常有两种形式:第一,用音点加强音线的端点,从而对起点(或终点)进行强调,如谱例4中木鱼音点与小号长音音头的叠合(以虚线方框标明)。第二,用音点填充音线的持续过程,形成类似对比复调的音响状态,如谱例4中弦乐音点与铜管长音的对位(以虚线椭圆标明)。点与线的强烈对比,强化了多声织体的立体感,而平直音线与起伏音线的多声结合,又显示出由不同线形材料交织所构成的“复调美”。

谱例5是一段“结构音响”(11)拉亨曼“音响分类理论”中的终极音响类型。这种音响通常包含相对复杂的内部结构,音响个体之间构成缜密的合作关系,在宏观上构成一种反映变化过程的综合效果。,其中既有平直音线与起伏线间构成的对比“复调”(以实线方框标明),又有不同起伏音线之间非严格的“卡农”模仿处理(如两件刮响器之间,以虚线椭圆标明)。

谱例5.《气》第225至227小节打击乐部分

(三)内在思维的创新与继承

乐器具体音乐独特的音响效果显示出自身与传统音乐的差异,而新形式的产生必然有其内在原因,那么,《气》的音响组织思维又具有哪些特征呢?

首先,音乐主题的陈述思维与以往不同。从构成形式上看,传统主题通常表现为一条完整的旋律,而《气》中音响化的主题是三种不同类型的“脉冲音响”(Impulsklang)(12)“终止式音响”的分支类型之一,强调声音能量以自然方式衰减并直至消失的过程状态。。再看主题结构的规模,传统旋律主题通常占据一定篇幅(少则一个完整乐句,多则数十个小节的乐段),相比之下,音点、平直音线、起伏音线的个体因都太过小巧,而形成一个个散落的独立音响体。由于这些特点,主题陈述思维也与以往不同:“音响主题”一经亮相便紧接发展,杂糅了呈示与展开功能的“流体结构思维”取代了具有明确段落划分的呈示、展开、再现过程。

其次,材料的展开思维兼有对传统特征的发展与继承。“声音具有生命力”(13)Helmut Lachenmann,“Klangtypen der Neuen Musik”,edited by Josef Häusler,Musik als existentielle Erfahrung:Schriften 1966-1995,Wiesbaden:Breitkkopf &Härtel,1996.的观念,使“音色”成为与音高、时值、响度并驾齐驱的结构参数,而在不同激发因素干预下形成的陌生器乐音响过程,综合体现了音响材料之形式、发展手法及思维的创新。然而,这些“新”尚无法使乐曲的核心材料失去对音响全局的掌控,而是解决了“音响个体差别化”与“材料全局统一性”的矛盾,并形成了图4这样以材料原形为中心、向四周扩散出众多变体的“星系”架构模型。从“继承”的角度来看,这与经典变奏思维(音响材料集约化、音乐表达多样化)的总体特征不谋而合。

图4.材料展开的思维模型

再之,不同层次音响组织所传达的结构思维各有千秋。由前文论述可知,“单一材料展开的延续性”兼及局部结构与发展线索这两个层面,以不同规模的结构凸显了“线性延续”的动机变奏思维。“纵、横结构中材料的对比与结合”更侧重微观结构,通过材料组织的不同形式展现了对位与模仿思维。拉亨曼曾申明复调思维的重要性:“唯有不同质量与数量的声音构成复调,才能产生音乐结构。”(14)来自拉亨曼在“作曲大师与现代音乐经典——德国当代音乐周”讲座中的发言,2009年6月于中央音乐学院。作品的局部音响结构已经佐证了这种观点,而当我们从更宏观的角度观察核心材料的结构作用时便会发现,主导音响各自生成的独立的且逻辑完备的发展路径相互交织、此起彼伏(见图5),这与复调音乐讲求声部独立性以及对话性的典型特征是一致的。

图5.主导音响发展路径的相互关系示意

艺术领域的“创新”并非无源之水,新事物总与旧事物存在着或多或少的联系,《气》的音响组织思维也是如此。一方面,作曲家着力探索形式创新的可能性。另一方面,又通过继承、发展经典思维向古典精神致意。恰如黑格尔在论述“扬弃”时所说:“扬弃在语言中,有双重意义,它既意谓保存、保持,又意谓停止、终结。”(15)〔德〕黑格尔著:《逻辑学》(上卷),杨一之译,北京:商务印书馆,1982年,第98页。正是“肯定”与“否定”的循环往复,催动着作曲家去不断探索发现,当代音乐的形式与内涵才得以持续丰富。

结 语

于绝境中另辟蹊径,是任何时代优秀艺术家的成功之路。面对序列音乐创作几乎“山穷水尽”的窘况,拉亨曼开辟的道路引人深思。

作品《气》是一次基于特殊音源,将陌生器乐音响组织成逻辑缜密且具有交响化、立体化结构的大型音响作曲实践。作曲家通过对音源范畴的拓展与创新,挖掘了不同类型音源体的音响表现力,利用激发因素对声音的各种影响,塑造出丰富的陌生化器乐音响,进而在单一与多元、局部与整体、横向与纵向、对比与结合等不同层面、不同维度的材料关系处理中,分别展现了主题陈述、材料展开、结构组织等方面在形式、思维上的创新与继承。这背后体现着声学理念的介入与深刻影响。

此外,我们还应意识到,包括此类创作在内的西方当代作曲实践,极大提升了管弦乐器的表现力。在现今的中国音乐创作中,如何发掘本土乐器潜能,借鉴音响作曲思维,用新的材料和形式个性化地表达我们所特有的文化内涵,无疑存在着巨大的探索空间。从这一点出发,无论对乐器具体音乐的探索成败与否,其艺术和学术价值是毋庸置疑的。