河南省数字化转型发展的评价与对策研究

2023-08-24杨蓓蓓王亚丹

杨蓓蓓 王亚丹

摘 要:本文从数字基础设施、数字产业化、产业数字化三方面构建省级制造业数字化转型发展评价指标体系,基于2017—2020年东、中和西部地区代表省份面板数据,采用熵权法测量各代表省份制造业数字化转型水平,并与河南省对比分析。结果表明,河南省制造业数字化程度低于广东、山东、湖北和四川,主要原因是数字产业发展薄弱、产业数字化水平较低、数字化人才短缺等,需加快推进河南省制造业数字化转型。

关键词:制造业;数字化转型;转型发展评价;高质量发展;数字产业

本文索引:杨蓓蓓,王亚丹.<变量 2>[J].中国商论,2023(15):-066.

中图分类号:F424 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2023)08(a)--05

根据中国信通院发布的《中国数字经济报告》,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,占GDP比重为38.6%,可见数字经济已成为我国经济发展的核心增长极。另外,数字经济产业的先进技术和生产方式融入传统制造业,能提高制造业资源配置效率,有效推动其转型升级。为了进一步促进数字经济发展,党的二十大报告明确指出加快建设制造强国、数字中国。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调,推进数字产业化和产业数字化,促进数字经济和实体经济的深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。在中央政策的指导下,各省制定一系列加快数字经济与实体经济融合的政策。

我国学者从不同视角对制造业数字化转型进行研究:第一,产业融合视角。从区域、行业层面探究长三角区域产业数字化与制造业高质量发展、数字经济与纺织业的耦合协调情况[1-2]。第二,影响机制视角。我国学者从区域层面、企业层面探究制造业数字化转型的影响机制[3-4]。第三,作用结果视角。从省级、行业、制造业企业层面研究制造业数字化转型的影响结果[5-7]。此外,本文对河南省制造业数字化转型的研究,主要从理论层面分析河南省制造业数字化转型的现状和困境,并提出促进制造业数字化转型的对策[8-9]。

与以往研究相比,本文以河南省制造业为研究对象,构建制造业数字化转型指标体系,采用熵权法评价我国各代表省份制造业数字化转型发展水平,以分析河南省制造业数字化转型的不足,并提出解决措施,丰富了对省级层面制造业数字化发展的研究。

1 制造业数字化转型发展水平的测量方法

熵权法可以根据现实数据对评价指标赋予相应的权重,避免了传统评价模型赋权的不科学问题,因此本文采取熵权法测量制造业数字化转型水平。该方法根据评价对象选取了适当的数据,假定存在m年的时间序列数据,如果选择了n个评价指标。具体步骤:

第一,标准化处理。

正向指标:

负向指标:

式(1)和(2)中,为标准化后的值。

第二,指标归一化。

第三,计算熵值。

第四,计算差异性系数。

第五,确定权重。

2 制造业数字化转型发展水平的省际评价和比较分析

2.1 评价指标体系和数据来源

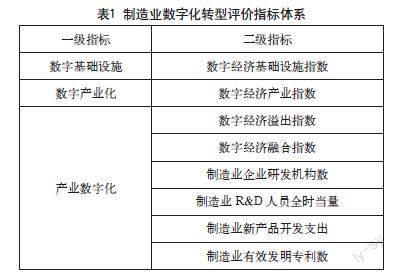

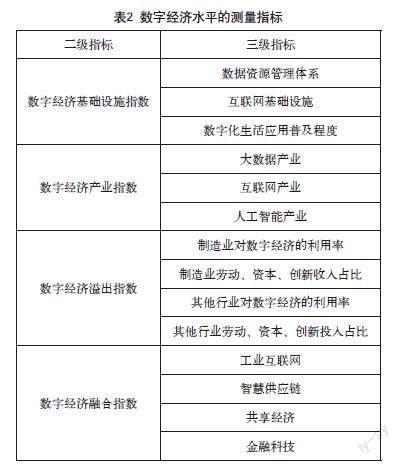

根据数字经济的概念和制造业发展要素,本文参考郑季良、张鹏(2022)[10]的研究,构建评价制造业数字化转型的指标体系,一级指标主要包括数字基础设施、数字产业化和产业数字化,对应的具体二级指标如表1所示。数字经济溢出指数和数字经济融合指数参考财新智库与数联铭品(BBD)联合发布的中国数字经济指数报告对数字化发展水平的测量指标。产业数字化中,制造业企业研发机构数、R&D人员全时当量、新产品研发支出、有效发明专利数以规模以上制造业企业相關数据来衡量,部分二级指标和对应的三级指标具体如表2所示,本文数据来源于中国科技统计年鉴、各省统计年鉴(2018—2021)。考虑到数据的可获得性,个别省份以规模以上工业企业数据来衡量。

2.2 制造业数字化转型发展的省际评价

2.2.1 各区域代表省份的选择

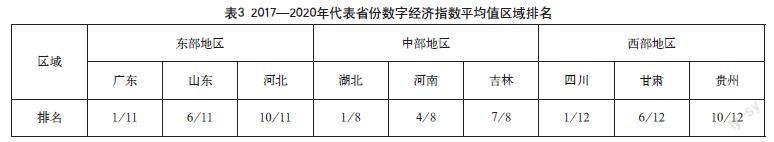

为了便于比较我国各区域省份制造业数字化转型发展水平,本文选择各区域代表省份与河南省进行对比。根据中国数字经济指数报告,计算各省2017—2020年的数字经济指数平均值,据此分别从东部、中部和西部地区选择排名处于前、中、后的省份与河南省进行比较。根据排名选择东部地区中的广东、山东、河北三个省份,选择中部地区的湖北、河南和吉林,选择西部地区的四川、甘肃和贵州,具体如表3所示。

2.2.2 各代表省份制造业数字化水平的比较分析

本文采用SPPPAU软件进行熵权法分析,计算得出2017—2020年代表省份制造业数字化转型的产业数字化值,数字基础设施、数字产业化来源于中国数字经济指数报告,代表省三方面指标值如表4所示。由此根据各指标数据,通过熵权法得出2017—2020年各省份制造业数字化转型发展水平,具体如表5所示。由表5可知,2020年所选择的9个省份中,排名前三为广东、山东、四川,中等水平的为湖北、河南和河北。整体来看,东部地区制造业数字化转型水平高于中部、西部地区,中部地区高于西部地区。

由表4可知,在东部地区中,广东制造业数字化发展水平较高,主要是广东具有较完善的数字基础设施,数字产业化和产业数字化水平均较高。河北制造业数字化发展水平较低,究其原因,根据《数字经济发展白皮书(2021年)》,2020年河北数字产业化规模占GDP的比重不足5%,电子信息产业的主营业务收入占全国比重为0.86%,软件与信息服务业主营业务收入占比为0.43%,可见河北数字产业化水平较低。此外,河北的汽车、制药、钢铁制造业企业较多,总体上处于创新链、市场链、产业链和价值链的中低端,制造业数字化转型面临更严重的挑战。另外,河北在信息技术领域缺少专业的高等院校和科研机构,缺乏数字技术人才[11]。

中部地区中,湖北、河南、吉林在2017—2020年数字基础设施逐渐完善,数字产业化和产业数字化不断深入发展。由表5可知,总体上湖北制造业数字化转型发展水平高于河南、吉林,主要是湖北数字产业化和产业数字化发展较好。具体来看,湖北具有丰富的科教资源,产学研优势明显,拥有多个智能制造、装备制造、光电通信等相关领域的国家重点实验室,已初步形成机器人产业创新战略、3D打印产业技术创新战略等联盟[12],为制造业数字化转型提供重要保障。

在西部地区中,四川制造业数字化转型发展水平明显高于甘肃、贵州,虽然西部地区制造业数字化转型发展水平低于东部、中部地区,但四川制造业数字化转型发展水平仅次于广东、山东。由表4可知,西部地区三省的差距主要源于甘肃、贵州的数字产业化和产业数字化发展滞后。相比甘肃、贵州,四川已组建了工业大数据、工业云制造、工业信息安全等省级制造业创新中心,全省已建成积微物联“钒钛钢铁数字化平台”等重点工业互联网平台30余个,覆盖航空与燃机等12个特色行业领域,且具有较好的人才资源[13]。

2.3 对河南省的启示

从制造业数字化发展各指标来看,与所选取其他省份相比,2017—2020年河南省数字基础设施与广东省有一定差距。河南省数字产业化水平低于东部地区的广东、山东,以及西部地区的四川和中部地区的湖北。2017—2020年,河南省产业数字化水平整体有所提升,但与东部地区的广东省有较大差距,与山东省有一定差距。从制造业数字化转型水平最终值来看,2017—2020年河南省制造业数字化转型水平有所提高,可见河南省需要从数字产业化和产业数字化两方面推进制造业数字化转型。河南省作为中部地区的重要城市,制造业主要为装备制造、电子制造、新型材料制造、食品、汽车制造,能源消耗量高,长期处于产业链末端,亟需深入探究向数字化转型升级中存在的问题。

3 河南省制造业数字化转型中存在的问题

本文通过对以上区域制造业数字化转型发展水平的比较分析可以发现,河南省制造业数字化转型与发展较快的省市有较大差距,需进一步分析存在的主要问题。

3.1 数字产业发展薄弱

数字产业的发展赋能制造业提升转化。虽然河南省数字基础设施逐步完善,但人工智能、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设不足,难以为数字产业发展提供基础保障。另外,与广东、山东相比,河南省通信产业、计算机基础技术产业、软件产业、软硬一体化产业、互联网产业发展不足。如,2020年河南省技术市场成交额为384.5亿元,与广东省的3465.92亿元、湖北省的1686.97亿元有很大差距,尤其是河南省电子信息技术市场成交额为311116万元,导致云计算、大数据、物联网、区块链等技术、产品及服务供给不足,难以对消费端到生产端大量的数据资源进行利用,从而对河南省制造业数字转型赋能不足。

3.2 产业数字化水平较低

通过省际比较可以发现,河南省产业数字化发展较滞后。究其原因:一是制造业创新投入不足。2020年,河南省研发经费内部支出为901亿元,规模以上工业企业研发内部支出为685.58亿元,研发经费投入强度1.42%,首次超越全国平均水平,其中制造业企业内部研发支出为656.17亿元。然而,制造业需要投入大量资金来利用大数据、人工智能等数字技术,研发设计数字化、企业运营管理数字化、产品生产装备智能化等都需要投入大量的研发资金。由此可见,资金短缺阻碍制造业数字化转型发展。二是制造业与互联网、大数据、人工智能融合进程差异较大。虽然河南省宇通客车等制造业龙头企业已较快进行数字化转型,但根据2019年的两化融合数据地图,河南省超过75%的企业信息化仍处于起步阶段和单项业务应用阶段,导致其产业数字化整体水平较低。

3.3 数字化人才短缺

(1)人才培养方面,根据教育部公布的普通高等学校本科专业备案和审批结果,截止到2021年2月,河南省内有河南财经政法大学、郑州财经学院、南阳理工学院、郑州科技学院等32所高校开设了数据科学与大数据技术专业,对数据化人才的培养不足。(2)人才引进方面,与深圳、上海、广州等城市相比,河南省对数字化人才的吸引力不足。(3)政策方面,虽然2022年9月21日河南省政府办公厅发布《河南省大数据产业发展行动计划(2022—2025)》,强调要支持河南省高校开设数据科学与大数据技术等相关专业,培养大数据专业人才,为数据化人才培养提供保障,但难以及时满足河南省制造业数字化转型对数据化人才的需求。

4 促进河南省制造业数字化转型的对策

4.1 加快推进数字产业发展

河南省要在国家“两新一重”政策的指导下,在落实《2022年河南省数字经济发展工作方案》基础上,加快推进人工智能、大数据中心等新型基础设施建设及构建智能服务平台。在此基础上,一方面,以需求为导向,获取搜集整理从消费端到生产端大量的数据信息,逐渐培养功能齐全的数据交易市场,促使企业利用数据实现精准营销和开发新产品。另一方面,积极促进数字经济企业向郑州智慧岛、洛阳大数据产业园等省辖市大数据、人工智能产业园区集聚,实现产业集聚效应。

4.2 以加快融合推动产业数字化进程

为了促进河南省制造业与互联网、大数据、人工智能深入融合,河南省应设立制造业数字化转型专项基金,支持社会资本进入,尤其是帮助中小制造业企业解决资金短缺的问题。此外,充分发挥制造业企业的主体作用,增强各制造业企业进入工业互联网平台等进行数字化转型的意识,发挥天马新材料公司、涧光股份公司等示范单位的示范效应,推广示范企业在利用大数据、互联网等数字化转型的经验,让缺乏经验的企业能够借鉴经验,向智能化、信息化、高數据利用化方向转变。

4.3 完善数字人才管理机制

第一,完善人才培养机制。河南省已制定数字化人才培养的顶层设计规划,如在政府政策支持下,河南省各高校已逐步开设大数据相关专业,中原科技城“数字豫才”项目提供了全新人才培养模式,数字人才培养试点培训机构逐渐增加。为了保障人才供给,政府要完善和落实人才支持政策,切实满足各项数字人才培养项目的资金需求,并落实数字化人才培养计划,建立或完善人才评估机制,及时了解各阶段人才培养情况,保证人才培养落到实处。第二,落实人才引进政策,增强激励。目前,河南省数字人才急缺,如何引进和吸引人才成为关键。河南省已制定《河南省“十四五”人才发展人力资源开发和就业促进规划》《关于加快建设全国重要人才中心的实施方案》等一揽子政策,最重要的是做好人才引进规划,及时解决引入人才的住房、子女上学等问题。此外,为进一步有效激励人才发挥作用,应构建市场导向的技术创新项目和经费分配、成果评价与转化应用机制,促进引进单位落实,以提高知识价值为导向的分配政策,采取项目收益分红、股权激励等中长期激励制度。

参考文献

傅为忠,刘瑶.产业数字化与制造业高质量发展耦合协调研究:基于长三角区域的实证分析[J].华东经济管理,2021,35 (12):19-29.

邓奕文,何颖,马兰,等.数字经济与纺织业高质量发展的耦合协调度研究:以徐州市为例[J].商业观察,2022(1):55-59.

王和勇,姜观尚.我国区域制造业数字化转型测度及其影响机制[J].科技管理研究,2022,42(2):192-200.

郑琼洁,姜卫民.数字经济视域下制造业企业数字化转型研究:基于企业问卷调查的实证分析[J].江苏社会科学,2022(1):137-149+244.

惠宁,杨昕.数字经济驱动与中国制造业高质量发展[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,51(1):133-147.

陈楠,蔡跃洲.数字技术对中国制造业增长速度及质量的影响:基于专利应用分类与行业异质性的实证分析[J].产业经济评论,2021(6):46-67.

杜明威,耿景珠,刘文革.企业数字化转型与中国出口产品质量升级:来自上市公司的微观证据[J].国际贸易问题,2022(6):55-72.

郭永.河南省推动互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合发展研究[J].中共郑州市委党校学报,2021(4):73-76.

宋歌.河南省制造业数字化转型的现状及对策研究[J].中共郑州市委党校学报,2020(5):86-90.

郑季良,张鹏.区域制造业数字化转型发展评价与对策研究:以云南省为例[J].科技和产业,2022,22(5):140-146.

张卉卓,赵晓霞.数字经济驱动河北省产业结构转型升级路径研究[J].河北企业,2022(5):45-47.

刘钒,向叙昭.智能制造与湖北制造业智能化转型指向[J].社会科学动态,2021(7):103-110.

陈梅芬.加快推动四川省制造业数字化转型的对策思考[J].决策咨询,2021(3):28-29.