“美班”养成记

2023-08-19于洺

于洺

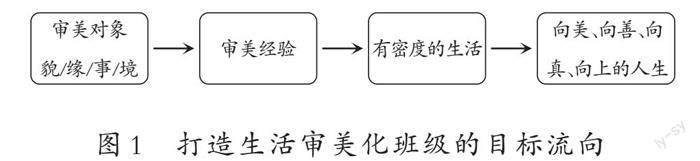

新学期,我接手了一个美术特色班,同学们称咱们班为“美班”。我也很喜欢这个名称,因为在我的眼中,“美班”的意思是“美的班级”。我的目标就是把这个班级打造成“美的班”,帮助班集体中的每一个成员成为“美的人”,希望他们在以后的日子里拥有“美的人生”。

美的流向:从美的对象到美的生活

1. 在生活中感知美

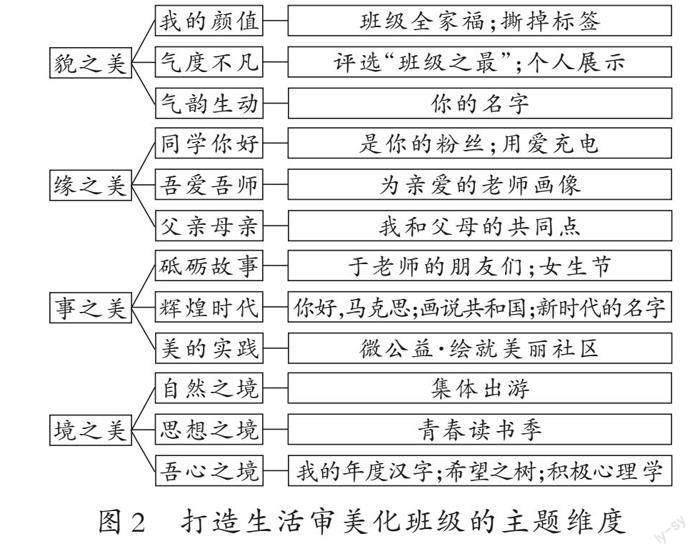

现在的中学生面临很多问题:有的学生学业压力大,焦虑烦躁,自我效能感低;有的学生在同伴关系或亲子关系中频繁遭遇冲突;有的学生沉迷网络世界;等等。我认为,种种问题的背后是学生感知美的能力在下降。诚然,生活中不可能事事都是美的,生活也不会时时顺心,教师应该通过各种活动呈现审美对象,引导学生感知美、欣赏美、拥抱美的生活。我从貌、缘、事、境4个方面呈现审美对象。

貌之美——自我之美。貌之美并不是说以貌取人,而是让学生理解每个人都是独一无二的,独特本身就是一种美,拒绝外貌焦虑。貌之美还包括气度之美,腹有诗书气自华、驰骋绿茵展英姿、积极阳光开心果……不管是哪种气质的学生,都有属于自己的美,都应该被肯定。

缘之美——关系之美。教师应引导学生看到同学关系、师生关系、亲子关系、个人与集体关系中的正能量。

事之美——行动之美。美从生活实践中来,又指导生活实践。教师应让学生看到志愿服务等微观行动之美以及国家发展的宏观行动之美,并引导他们积极投身实践。

境之美——情境之美。自然之境(自然美)、思想之境(人文美)有利于增进学生对人生的理解,增强其积极情绪,由他物之美、他人之美观照自身。

2. 在美中感知生活

借用现代西方美学的概念,我把生活分为“有密度的生活”和“没有密度的生活”。

“没有密度的生活”只在乎結果。就像钟表上的指针一下子到达下一个刻度,刻度之间的部分没有意义。例如,运动员在百米赛跑途中摔倒了,从比赛的角度讲,他没有到达终点就是失败,他摔倒前跑的那部分没有意义。

“有密度的生活”则更加关注过程。刻度间有更小的格子,即使指针没有到达下一个刻度,所经过的小格子也是有意义的。例如,我正在观看一部喜剧,开怀大笑,却被一个电话打断,得知了一个让人失望的消息,但这并不是说之前的开怀大笑没有意义,那种快乐的感觉依旧停留在人生的那部分格子里。

过“有密度的生活”、重视过程中的愉悦与收获,不仅可以消释消极结果带来的挫败感,而且能增加人生的厚度。

想要过上“有密度的生活”,审美能力是必需的。审美也是一种过程,个体获得的审美经验就是刻度间的格子,不因生活的指针到达下一个刻度而消失。

打造生活审美化班级,其实就是和学生一起过“有密度的生活”,就是在培养他们感知幸福的能力。再说远点,在学生今后求学、工作的过程中,“有密度的生活”能让他们有向美、向善、向真、向上的人生。

美的显现:以活动为依托

你如果喜欢戏剧,就可能会做出两种行为——看戏和演戏。看戏是一种分离的审美活动,与班级中的宣讲类活动相似,学生听、看、思考;演戏是一种介入的审美活动,与班级中的体验类活动相似,同学们在参与的过程中体悟、分享、反思。在向学生呈现审美对象的过程中,这两种方式我都会用到,并秉持一个原则:少向学生灌输,多让学生体悟,重视同伴影响,让美在活动中显现。

(一)主题的维度

1. 貌之美

处于青春期的高中生或多或少有些容貌焦虑,要化解、减弱这种焦虑,还得从发现自己的美开始。在班级成立之初,我邀请每名同学参与教室布置,同学们自由配对,为对方画一幅卡通肖像。同学们抓住了小伙伴外貌中的闪光点,每个人的卡通肖像或可爱、或温柔、或搞笑、或干练,都具有很高的辨识度和欣赏价值。我将所有同学的卡通肖像汇总起来,贴在教室的墙上,组成“班级全家福”。

貌之美不仅指外貌,而且包括气度之美、气韵之美。我在班级评选“最 的人”,让同学们自己设奖项,赞扬身边同学的性格、气质。除此之外,一有机会,我就和班干部一起为班里的同学举办个人画展、个人摄影展、个人演唱会、个人读书分享会等活动,为每名同学提供展示自我的舞台。

“你的名字”是我给每名同学准备的生日礼物。在每个月的集体生日会上,我会给过生日的同学送上一张贺卡,上面写着这名同学名字中的一个字,以及《说文解字》等经典古籍中对这个字的解释。例如,我给一名叫“静依”的同学写了这样一段话:“静,审也,采色详审得其宜谓之静。”准备这张卡片有两个目的。一是让同学们看到父母为自己取名字时寄予的期望;二是让同学们感受到自身的审美气质和价值追求。这些,都是对自身美的肯定。

2. 缘之美

一个温暖团结的班集体是在学生一起参加活动、一起完成任务、相互配合中形成的。比如,在高二的英语戏剧比赛中,我们班获得了北京市一等奖,这个成绩离不开全班每一名同学台前幕后、场上场下的努力。在大家协调配合、共同努力完成一个个任务的过程中,同学们的关系更加紧密,即使有一些小矛盾也会很快释怀。为了让同学们意识到这种关系美,在总结班会上,我让同学们闭上眼睛,每个人依次睁开眼睛下座位,找到自己在这次活动中想感谢的小伙伴,轻拍他们的肩膀,说一声“谢谢你”。

亲子关系如果不好,家里就容易“起火”,还可能“烧”到学校。通过开展“你和父母有什么共同点”活动,我引导学生看到亲子关系的美。这个活动很简单,每名同学在纸条上写一个自己和父亲或母亲的共同点,内容不限,不用署名。收上来之后,我打乱顺序随机念出来。“我和妈妈长得很像。”“我和我爸都爱吃四川火锅。”“我和我爸妈的价值观一致。”“我和我妈都是某某歌手的粉丝。”……这一招并没有直接解决亲子冲突,但同学们能看到:我和父母的“相同”远多于“差异”,这种相同带来的美好远比差异带来的纷争重要。

3. 事之美

我通过各种活动引导学生看到他人之美、社会之美与国家之美,把美的情感转化为美的实践。

比如,举办班级“女生节”。我邀请了三名不同年龄段的女性长辈来班级做分享,讲述她们的成长故事,为班里的女同学树立榜样。“80后”嘉宾是我的高中同学,她从北京电影学院毕业后成为一名编剧,光鲜的工作背后却是无数的艰辛、等待和不确定性,但她无怨无悔;“70后”嘉宾是一位职场女性,在事业有成之后,辞职游历中国;“60后”嘉宾是一位退休教师,她没有讲自己的经历,而是带着同学们一起插花。通过这些分享,同学们看到了不同年龄段女性的美:30岁的坚持美,40岁的突破美,50岁的从容美。

再比如,每年国庆前后,我都会组织主题班会——“画说共和国”。同学们选取新中国成立至今的若干重要美术作品,解读其艺术表现,讲述其主题故事,庆祝共和国生日,感知祖国发展之美。

4. 境之美

人总是生活在一定的环境之中并受其影响,自然环境、社会环境、思想环境都影响着个体的心境、价值取向和行为方式。

亲近自然、享受自然有助于缓解压力,增加幸福感。我们看到大美山河,会惊叹于它的宏伟,感受到个体的渺小,从而忘记烦恼。每年我都会组织同学们出游,感受自然之美,北京的“三山五园”都留下了我班同学的集体足迹,同学们还会在游览后主动分享游记。

思想之美是更广阔的一番天地。在“青春读书季”活动中,除了同学们分享自己的书单和读后感外,我还会推荐《生命清供:国画背后的世界》一书,并与同学们共读。这本书介绍了国画历史上的代表性人物及其画作,揭示了诸位画家的人生经历、境界和追求。同学们读完这本书后,感叹中国文化博大精深,一幅传统文人画的背后竟有如此丰富的精神世界。

个体对貌、缘、事、境之美的感受共同构成个人心境,我会组织一些活动让同学们观照自身。比如,每年12月召开“我的年度汉字”班会,同学们用一个字总结自己过去的一年;“希望之树”班会则是在每学期开学之际开展,全班同学共绘一棵“希望之树”,在上面写下自己这学期的目标,在接下来的日子里朝目标努力奋斗。

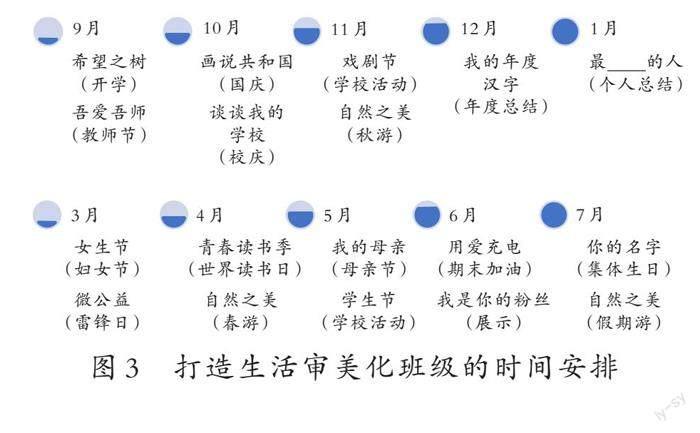

(二)时间的维度

“美班”的寻美之旅贯穿整个高中。我以每个月份的节日、学校活动、重点工作为线索安排活动,突出美的日常性和生活性。

向美而行:拥有感知幸福的能力

通过全方位、多层次、不间断地呈现审美对象,我引导学生加强审美体验,增强对“有密度的生活”的感知,打造生活审美化班级。

同学们看到了自我之美,知道因何而美,成为自信笃定的人,不随波逐流,不妄自菲薄,更加坦然地面对人生。

同学们看到了关系之美,知道和而不同,成为美美与共的人,不倾轧嫉妒,不自我封闭,更加从容地面对人生。

同学们看到了行动之美,知道知易行难,成为砥砺前行的人,不眼高手低,不虚度年华,更加务实地面对人生。

同学们看到了自然之美,知道观照内心,成为内心和谐的人,不狭隘做作,不忧郁焦灼,更加积极地面对人生。

三年寻美之旅一晃而过,从表面的结果看,同学们考入理想的大学,开启人生新篇章;从深层的發展看,同学们拥有了感知美和幸福的能力,让自己“逗留”在诗意的人生状态中,成为热爱生活、向美而行的人。

(作者单位:清华大学附属中学)