昙曜五窟佛像发式的“云冈模式”及其影响

2023-08-17王楚昀常晓君

王楚昀,常晓君

(1.太原师范学院艺术学理论研究中心,山西 晋中 030619;2.太原师范学院美术与影视学院,山西 晋中 030619)

公元439年魏世祖拓跋焘灭亡了北凉后实施“徙其国人于京邑”[1](P3032)的政策,大量凉州人口进入中国北方地区,佛教随着河西移民的迁徙大规模侵入中国北方地区。始光三年(公元426 年),北魏击败赫连夏并迁徙了万户大夏人归魏,彼时大夏均信仰佛法。《集沙门不应拜俗等事》中记录赫连勃勃“佛像背上,令僧礼之”。[2](P452)移民大量进入无疑引发了佛教的流行。①随着北方统一,局势渐有稳定趋势,统治者随令大修佛窟、佛寺。昙曜五窟(云冈16~20窟)乃是北朝最早开凿的佛教石窟,由河西僧人昙曜主持建造,约公元470 年建造完成。作为云冈一期工程,昙曜五窟造像模式直接影响了云冈二期、三期造像以及中国其他地区的佛造像风格。②从佛像发型上来说,云冈石窟基本集合了中国佛教造像发型的主要类型。

一、昙曜五窟佛像主要发式类型及特征

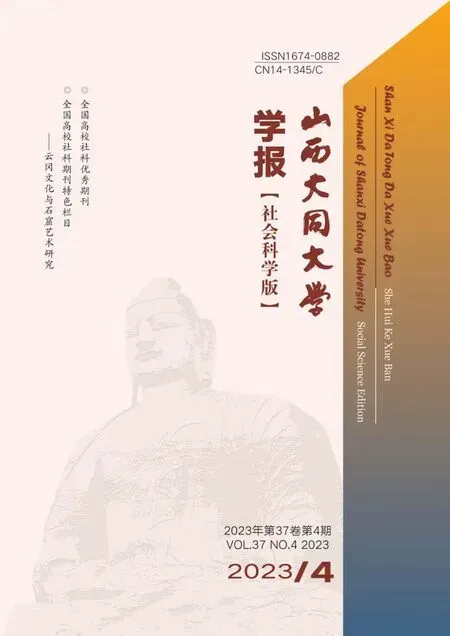

昙曜五窟各窟佛像发式并无统一规制,主佛之间发式各不相同,窟中诸佛与其胁侍菩萨发式也不统一,可概括为磨光肉髻、水波纹发、丝发三种发式。磨光肉髻数量最多、运用最广,通常为具有光滑质感的矮短发层,不见明显发丝痕迹,其又可分为两种类型,一种是无装饰的平滑磨光肉髻,一种是平滑表面上有波纹状或其它线条装饰的磨光肉髻。丝发的数量也较多,但主要运用于胁侍菩萨和飞天形象,佛陀形象未有使用丝发的情况。丝发也可分为两种类型,一种为从额头中央分开的直发,一般无发丝痕迹;一种为从额头发际中央两侧分开的波浪状丝发,可见清晰发丝痕迹。水波纹发式的数量无论是在昙曜五窟还是在云冈二期、三期石窟中都较为少见,该发式似水波,可见分明发丝线条,且发丝均为水波或涡状卷曲,有明显卷发特征,整体发丝向上高束。

第16窟南壁明窗东壁佛龛两跏趺坐佛;17窟西壁二层南侧佛龛立佛、东壁二层跏趺坐佛、三层佛龛群下部跏趺坐佛,明窗下部东侧佛龛两跏趺坐佛,南壁二层东、西两侧佛龛跏趺坐佛,南壁拱门西壁佛龛四组跏趺坐佛;18窟北壁主尊立佛,北壁东侧弟子像,西壁立佛和南壁上层东侧佛龛两跏趺坐佛;19窟北壁立佛、19-1东壁倚坐佛以及20窟北壁主坐佛均为磨光肉髻。其中第18窟北壁主尊磨光肉髻上装饰有水波纹样。

16 窟南壁佛龛交脚坐佛;17 窟东壁第二层跏趺坐佛旁胁侍菩萨,第三层佛龛群上部交脚坐佛,西壁飞天人物;18窟北壁东侧胁侍菩萨;20窟西壁上层飞天及供养菩萨,北壁东侧坐佛两侧单膝下跪胁侍菩萨均为丝发造型。其中18窟北壁东侧胁侍菩萨为波浪状两分丝发。

16窟北壁主尊立佛为水波纹发式。

表1 昙曜五窟佛像主要发式类型及特征表②

二、昙曜五窟发式特征的文化因素及来源

有关昙曜五窟文化因素的探究在此前学者的研究中基本出于一辙,主流的观点认为云冈石窟和“云冈模式”都是受到犍陀罗、马土腊艺术、河西艺术和中原汉族艺术共同作用的产物。从发式上来说,昙曜五窟也具备上述三种文化因素。

(一)水波纹发——泛希腊化的犍陀罗因素 犍陀罗兴于公元前6世纪的南亚次大陆,由于其西受波斯控辖,东邻中国新疆,南临印度半岛,故有“十字路口”之名。不过健陀罗艺术中的希腊因素在公元前已开始。公元前334 到324 年间亚历山大大帝东征至印度半岛,开启了亚欧大陆的泛希腊化时代,希腊艺术中的写实风格乃至造像中的部分造型特征一并传入键陀罗地区。一尊公元2 到3 世纪的犍陀罗佛陀头像(图1)为灰泥制作,头发呈波浪形并于头顶竖起,灰泥造像技法是公元2 到3 世纪左右由罗马帝国传入犍陀罗的。在造型上,该尊佛陀头像与罗马哈德良时期复制的“望楼上的阿波罗”雕塑极为相近,两者均生高鼻,下颌富有肉感,头发呈波浪形卷曲束于头顶。杨巨平教授指出希腊或古典元素在健陀罗佛教艺术中起着不可或缺的作用,[3]这一判断显然是无误的。并且在犍陀罗当地也发掘了其他希腊神祇的雕塑,例如年代为公元2-3 世纪的一尊阿特拉斯——擎天神石雕(图2),乃是典型的希腊神祇主题。另外还有大力神赫拉克勒斯之类的形象也存在被借用为佛教护法的情况,这说明在早期犍陀罗艺术中就已具备希腊化因素。

图1 犍陀罗佛陀头像图(A.D.200-300)

图2 阿特拉斯石雕 (A.D.200-300)

早期印度佛教中并没有造像传统,[4]犍陀罗佛像一经出现就是吸纳了希腊写实主义造像风格的艺术成果,其雕塑按照当地雅利安人的样貌进行写实创造,在审美上已经与希腊罗马地区一同向脱离古风风格的成熟古典时代转变,这种审美取向在佛教发型上的表现结果就是水波纹发式的诞生。在犍陀罗,水波纹发并不是一种具有装饰意味的存在,而是继承自希腊罗马对于人体本身形态貌相的追崇与偏好,是具有“人”之意味的神祇造像。公元3 到4 世纪的犍陀罗灰泥佛陀头像已在保留印度本土艺术风格的基础上与希腊化因素融合,其发式为具有立体感的束起式波纹卷发(图3)。

图3 犍陀罗水波纹发佛陀头像(A.D.3~4)

当大乘佛教进入中国北方地区之后,这种泛希腊化的因素并未被抹除。在其传入中国的早期,水波纹发型基本上保留了犍陀罗造像中“头发”的概念-即这种波浪卷发是作为现实发型被塑造的。中国最早的水波纹发出现在新疆地区,具代表性的是热瓦克佛寺遗址中出土的有水波纹发髻的佛首,并且整体上是以现实居民为对象模仿而来的产物,因而装饰意味也较弱。云冈16窟主佛的水波纹发与之类同,都为波浪卷,且向上束起,以立体手法雕刻发丝,本质上都是佛陀的头发。佛罗伦萨考古博物馆所藏的罗马帝国时期的朱庇特胸像(图4)在发型上与16 窟立佛相似,卷的大小也相对适中具有当地人特征,按照这个逻辑推断,犍陀罗或是昙曜16窟的造像法式都是写实主义审美的产物。

图4 朱庇特胸像(700-500B.C.)

上文提到的罗马哈德良复制的“望楼上的阿波罗”在发式上与16 窟十分类似,都为横向卷,但阿波罗的横向发为束发方式导致,而从头发的走势上来看,16 窟立佛的发丝弯曲方向呈现出错位状态(图5),因而由此论断16 窟立佛的水波纹发直接学习泛希腊化艺术因素或犍陀罗造像艺术是不可信的。在西方人种发式传入中国内地之前,还经过了西域新疆地区和河西地区的初步改造。现藏于柏林博物馆的部分克孜尔石窟造像(图6)以及佛陀壁画中也出现了横向卷发设计,甘肃麦积山石窟127窟的主佛额头上方的头发也为内旋涡卷发,装饰意味较新疆和犍陀罗地区的佛教造像更加明确。昙曜16窟主佛水波纹发介于标准犍陀罗样式和河西、西域样式之间,属于具有装饰性的写实头发样式。这种综合改造也随云冈模式的传承在中国各地的石窟以及后世佛像艺术中展露。

图5 望楼上的阿波罗与云冈16窟主佛发型白描图

图6 新疆吐鲁番柏孜克里克千佛洞佛陀(现藏于柏林博物馆)(A.D.400)

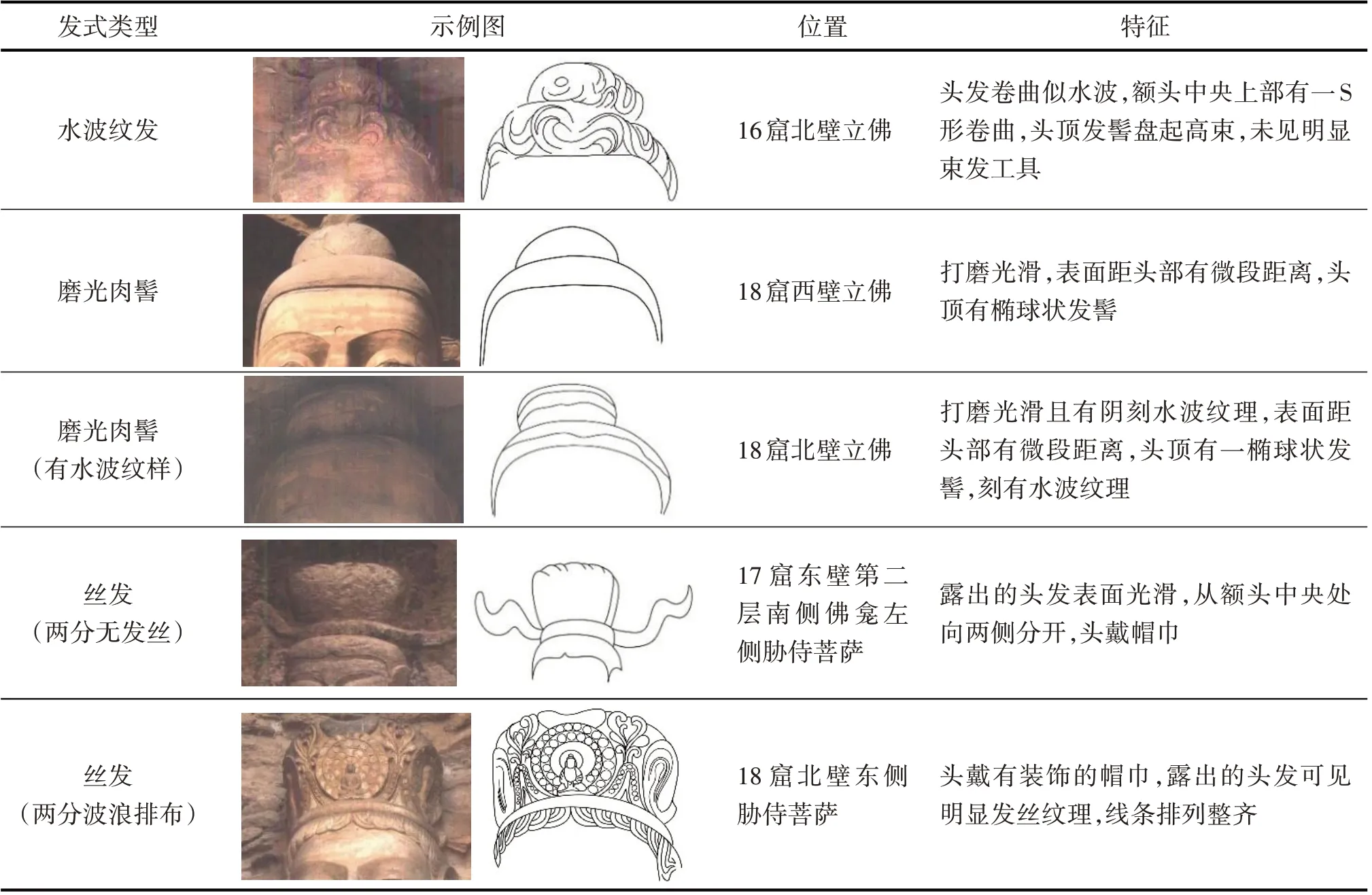

(二)磨光肉髻——马土腊、印度本土文化因素 肉髻也属于一种典型的西传佛陀发式。从文化层面来说,磨光肉髻在我国内陆的佛像发型中最为常见,但没有任何经文中存在相关的描述与记载。而佛陀的肉髻则是有明确文本记载的一种佛陀特征。《菩萨善戒经》、《优婆塞戒经》等中提到佛陀具有三十二相的概念,其中一相即为佛陀头顶的肉髻,那么在理论上肉髻相与光相、白毫相等一样都是佛陀异于常人的身体特征,只有经过长期修炼和开悟才能获得,本身与头发的概念是有区别的。依照《中阿含三十二相经》载:“顶有肉髻,团圆相称,发螺右旋。”[5](207)可见,典载的佛陀肉髻并不是磨光的,而是螺发肉髻,梵文中称肉髻为usnīsa,本意是指南亚次大陆上男子所带头巾,在公元3 到4 世纪左右usnīsa 才逐渐具备“头盖骨隆起”的含义,说明肉髻本质上是佛陀的骨肉,是“体”,而非“饰”。在印度中部马土腊地区,肉髻的表现形式以符合经典的螺发为主,例如阿旃陀石窟第6 窟(A.D.500 前后)、第10 窟(A.D.200 前后)、第26 窟(A.D.500-600)中的佛陀造像均为螺发肉髻,完全无装饰的磨光样式较少出现。早期的磨光肉髻出现在贵霜王朝统治时期,是继承印度本土造像的艺术表达,马土腊地区出土的一组帝释窟说法浅浮雕中帝释天的造型即为磨光发髻,发髻本身保留了部分头发的样态,但并不表现发丝的痕迹,应当是最早的印度本土磨光髻原型。现藏于印度北邦鹿野苑博物馆的一尊红砂岩材质佛陀造像可以以其材质认定为马土腊地区制成,之后运往鹿野苑,该佛造像头顶处有残损,但留存部分可以看出其头部表面光滑无装饰。另外是印度马土腊博物馆所藏石佛立像(公元二世纪末,红砂岩)和石佛坐像(带有公元449年的时间铭文),这两尊佛像都是低缓的无发纹肉髻形式[6](P129)(图7)。

图7 马土腊佛像(印度马土腊博物馆藏)(A.D.500)

磨光肉髻真正得到巨大发展是在其传入中国地区之后,在大乘佛教正式进入北魏和北魏迁夏、凉移民之前,一些西域新疆地区、河西地区的石窟造像中也已经学习并接纳了磨光肉髻的艺术设计,例如克孜尔、森木塞姆、库木吐喇等石窟壁画中的佛陀形象都以无装饰的磨光肉髻居多。克孜尔171 窟(公元4 到5 世纪左右)精进比丘本生图右下侧的佛陀即为磨光肉髻(图8);河西地区早期石窟如莫高窟259 窟北壁下层佛龛中的禅定佛像则为带有阴刻花纹的肉髻——此类刻线的肉髻是莫高窟中较为主流的佛发样式。而甘肃永靖炳灵寺十六国西秦(A.D.385-431)至北魏(A.D.386-534)的早期造像则通常为事实上的磨光肉髻,无涡卷也无线条装饰,如炳灵寺169 窟一佛二胁侍龛像中央跏趺坐佛陀,发式明显为无装饰的肉髻(图9)。

图8 克孜尔171窟佛陀图(A.D.400-500)

图9 炳灵寺169窟一佛二胁 侍龛像(A.D.400-500)

金申指出,云冈20窟坐佛应当属犍陀罗-凉州范式,[7]此处所言犍陀罗范式集中体现在体貌衣饰上,至于20 窟的磨光肉髻则应当归属于马土腊-凉州范式,这种区分是必要的,因为按照上文的举证阐述来看,犍陀罗地区的造像在进入中国地区后应当集中表现为水波纹发,而磨光肉髻则是属于经过西域和河西地区改造的造像范式。云冈18窟北壁立佛的磨光肉髻相对比较特殊,在昙曜五窟开窟之前,印度本地、西域和河西地区造像中都没有出现用横向单线装饰磨光肉髻的情况,其应当是介于装饰性肉髻和磨光肉髻之间的转变期肉髻形态。

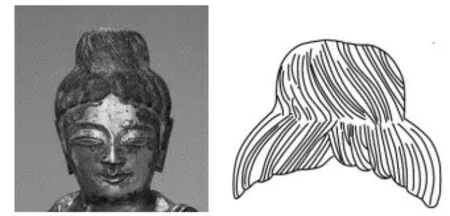

(三)丝发(束发)——西域、河西改造与中原汉族因素 丝发发式与上述两种发式不同,在具体形态的表现上相对多样。一般来说丝发具有暗指内涵,即丝发者为直发,是与犍陀罗造像之水波纹发髻完全不同的发式类型,有时丝发以发丝分明的形式出现,如云冈18 窟东侧胁侍菩萨之发式;又或以无明显发丝痕迹的形式出现,如昙曜五窟中的绝大多数飞天和小型胁侍菩萨。

最早的有明确纪年的丝发是后赵建武四年(A.D.338)金铜佛坐像(图10)发式,其发纹丝缕分明,清晰可见,按照金申推断,其应当是从汉族男子束发形式发展而来。[6](P132)这一推断还有待考证,束发的确是中国古代男子重要的发型特征,但无论是金申所举的建武四年金铜佛还是云冈18窟菩萨或是其他出现在昙曜五窟中的飞天和胁侍形象,在发型上都与秦汉汉族男子俑的发型略有差异——秦代俑中的男子束发通常是两分式,头发从额头中央分开,偏向两侧,额前发际是趋近于平直的,典型可见秦兵马俑。与之相对的是,女性人物俑也多可见有中分两偏式发型。如果只是以束发的标准对造像发式进行评判,认为其实男子束发造型,实在是有失偏颇了。

图10 后赵建武四年金铜坐佛发式及白描图(A.D.400)

南北朝时期的菩萨造像逐渐产生了中性化乃至女相化风格的趋势,[8]这与魏晋南北朝时期男性风尚的社会气象有关,因此不排除昙曜五窟丝发发式表现的乃是现实中女性发式的可能。不过这只能解释昙曜五窟中的飞天和类似17窟东壁二层胁侍菩萨两分无发丝刻线的丝发发式来源,却难以与18 窟北壁胁侍菩萨的丝发发式找到图像学上的共鸣。

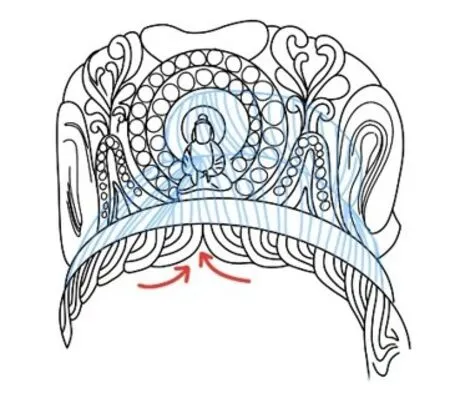

18 窟菩萨的发丝呈两分状,又将两分的头发再次分为小股,每股头发层层向两侧叠压,外层压内层,最后窝至耳后,我们不妨稍微发挥想象力,将18窟菩萨发丝沿着帽巾遮挡处向上延伸,那么大致可以得到与后赵建武四年金铜佛像类似的发型(图11)。而这顶遮挡菩萨发型的帽巾则类似于汉晋时代流行的委貌冠或幅巾。汉《白虎通义》:“委貌者何?周朝廷理正事,行道德之冠名。所谓委貌者,周统十一月为正,万物始萌,冠饰最小,故为委貌,言委曲有貌也……委貌冠,长七寸,高四寸,上小下大,形如复杯,以皂色绢制之,与玄端素裳相配。公卿诸侯、大夫于辟雍行大射礼时所服。”[9](P253-254)《晋书·谢万传》载:“万著白纶巾,鹤氅裘,履版而前。”[10](P536)

图11 云冈18窟胁侍菩萨发式遮挡部分猜想图

虽然目前对委貌冠和幅巾的形制研究尚有分歧,却足以明确18 窟菩萨所带帽巾与汉族传统帽巾有难以分割的关联。而在菩萨冠巾中央所饰的双层联珠坐佛纹样可在犍陀罗造像中找到类似的装饰范式。例如犍陀罗2 到3 世纪的一尊树下冥想太子头像(图12),太子悉达多头戴宝冠中央装饰即为联珠环中央狮子图纹样。不过云冈18窟的菩萨冠饰将狮子替换成佛陀,并将之装饰于具有中原汉族士族气息的冠服之上。

图12 树下冥想太子头像(A.D.200-300)及白描图

与水波纹发相反,丝发的风格倾向是写实,其极力想要表现的是中原本地民族的面貌。如此看来,有着光滑两分发的飞天与菩萨在发型上已基本是汉化的结果,而18窟菩萨相对比较特殊,其应当是吸纳河西改造成果(后赵建武四年金铜佛)后又在北魏工匠手中加以创新的产物,不能说是完全的汉化形态,但也具有本土化因素。这两类发式在之后的佛像创作中发展出更加丰富的形态,并逐渐成为中原本土菩萨造像的基本特征。

三、昙曜五窟发式模式对中国古典佛教造像的影响

(一)昙曜五窟“佛发”样式与云冈模式 在中国内地中原地区的造像中,云冈16 窟的水波纹发式出现的年代最早,从这一窟主佛的“装饰性”发式尝试开始,后续造像逐渐在装饰性波纹髻的道路上愈行愈远,这一范式首先在云冈的二期、三期工程中得到延续和发展。

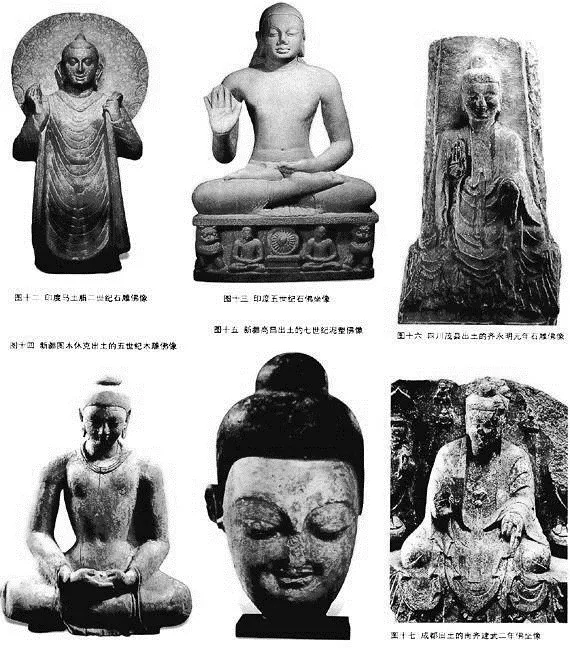

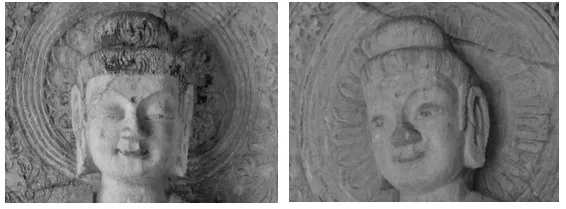

云冈二期工程中的第6 窟中心柱四面佛陀造像发型均有水波纹样式(图13),但已完全成为装饰性因素,如果说16窟是装饰化水波纹发的初步尝试,那么6 窟造像基本上已达成了以水波纹线条装饰佛陀肉髻的一般认识,其与一期16 窟造像的水波纹发样式本质上不再是同一种审美理念,在阴刻线条时也不再考虑发丝走向的问题。并且整体上看,这类有水波纹刻线的发式与肉髻形态一致,在水波纹成为装饰性因素后,水波纹发实际上已经不再存在,取而代之的是以水波纹样刻线装饰的佛陀肉髻。

图13 云冈6窟中心柱佛陀头部(局部)

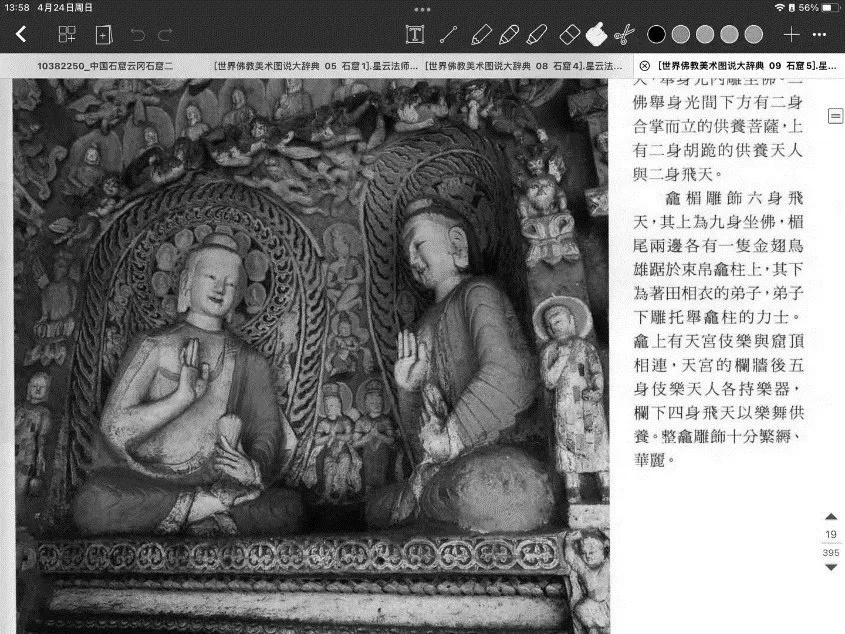

而在无装饰的磨光肉髻的选择上,云冈二期、三期石窟鲜有更替创新之举,基本上按照一期磨光肉髻样式制作。例如二期工程中的第9 窟释迦多宝并坐龛中,龛内二佛均为高肉髻,肉髻上并无装饰[11](P1551)(图14)。三期工程普遍保存不佳,其中14、15 窟千佛龛残损较为严重,但残留的部分佛像造型中可见佛陀为磨光肉髻。

图14 云冈9窟释迦多宝并坐龛

丝发发式在二、三期造像中依照昙曜五窟范式,只运用于菩萨和飞天形象。7 窟后室南壁第五层东西两侧各为一交脚菩萨,两菩萨头发自额心处两分,与18 窟胁侍菩萨丝发造型一致,每缕头发层层叠压模仿女子发型样式,头戴类巾宝冠,中央饰佛陀。或许是由于体量原因,7 窟两菩萨丝发并没有勾勒细节发丝。第10窟吉利鸟姻缘图佛陀两侧的十一位菩萨都束高发髻,额前有两分发丝,与18 窟菩萨类似,且头戴冠巾状宝冠(图15)。

图15 云冈10窟吉利鸟姻缘图

昙曜五窟的造像范式在后续的二期、三期造像中得到了明显的延续和本土化发展,尤其是水波纹作为头发样式概念的模糊与消亡说明二、三期造像已基本完成审美理想的转型,严格意义上来说,在云冈16窟佛陀造像之后就不再有真正意义上的水波纹发式。水波纹发的概念转变使得二、三期造像的肉髻样式划分为两种,一类是有阴刻水波纹装饰的肉髻,一类是磨光肉髻,这一理念基本承接昙曜16 窟、18 窟的构想,故而昙曜五窟可谓是有线条装饰的肉髻样式之滥觞,而这一新现的佛陀发式创作模式对中原本土和河西、西域造像都产生了重要影响。

(二)佛像发式的云冈模式对河西、西域造像的影响 云冈石窟内部的发式观念转变在北方丝绸之路的强势作用下对河西、西域等地区五到六世纪的造像样式产生长远影响。五世纪龟兹地区造像中水波纹发与早期向犍陀罗学习的造像产生差异,其写实性有明显减弱的趋势,而以装饰之用为主。在云冈二三期造像范式之后,西魏治下的河西地区在装饰性肉髻的范式上更加规范化,例如甘肃麦积山第44 窟的西魏时期(535 年―556 年)一佛二菩萨泥塑,佛陀发式为涡纹装饰高肉髻(图16),所饰纹样为较为规整的三个逆时针涡状纹,基本上依托于云冈发式模式,不再具备犍陀罗水波纹发式的立体性和写实性特征。

图16 麦积山44窟西魏泥塑(A.D.600)

再后的敦煌158 窟(中唐)卧佛在佛陀发式的装饰性上更显功力,与原始的水波纹造像迥乎不同,该卧佛发式以高肉髻为基底,上刻内旋涡卷花纹,涡卷线条上又加以横向波浪阴刻曲线,似发而非发,艺术程度极高,但无可辩驳的是此发式绝非写实性头发,乃是装饰性的肉髻(图17)。

图17 敦煌158窟涅槃像发式(A.D.700)

在更加偏远的新疆西域地区,云冈模式的影响也随着丝绸之路交流而对西域石窟造像产生影响。拜城克孜尔千佛洞新1 号窟1974 年发掘的彩绘泥塑头像残件[12](图18)残余头部有波纹阴刻线,凹处敷蓝色颜料,年代大约在公元5到6世纪左右,相比于前文提到的公元4 世纪造像发式,新1 窟的泥塑佛首线条刻痕较浅,平面性较强,加上着色之做法,其作为装饰花纹的意义要高于对发丝的写实性表现意味。

图18 克孜尔千佛洞新1号窟泥塑佛首(A.D.500-600)

在装饰性肉髻大发展之余,磨光肉髻也仍在流传,因其创作空间较小并未产生变化。

随着北方和西北地区受到中原汉族文化的辐射,昙曜五窟的丝发发式作为一种特殊的汉化产物在西域地区和河西地区受到广泛欢迎。新疆巴楚托库孜萨拉依石窟寺出土的菩萨头部雕像残件在面貌和神态上都具有中原汉族文化的印记[13](图19),其发式为雕刻精致的丝发发型,发际从额头中央分开,每缕发丝层层叠压,与昙曜18窟菩萨类同,但细节更加丰富,表现汉族相貌的写实性也更强。一直到五代时期(A.D.907-960)甘肃肃北五个庙石窟第三窟壁画菩萨的发式也仍旧是昙曜18窟的丝发造型。

图19 巴楚托库孜萨拉依石窟寺菩萨头像残件(A.D.500)

昙曜五窟塑造的装饰性水波纹在河西和西域地区不仅得到了理念上的继承,还进一步发展出更加复杂的装饰性样式,原生的犍陀罗水波纹发在公元5世纪之后的西域和河西造像中数量越来越少,取而代之的是水波纹装饰高肉髻的云冈模式。丝发样式的写实和对现实女子发型的模仿以及菩萨宝冠对世俗首服的借鉴都属于佛像汉化过程中较为具有代表性的特征,这一特征不仅在汉族生活区得到关注,也被西域和河西地区接受,菩萨的面貌逐渐以汉人样貌为主,并且长期不变,这种菩萨外貌范式无疑是由昙曜五窟为代表的云冈模式引领而成的。

(三)佛像发式的云冈模式与中原本土造像的影响 云冈石窟佛像发式范式基本奠定了此后我国古典佛像的发式基础,除螺发发式在昙曜五窟内没有体现外,水波纹因素、磨光肉髻因素以及丝发因素在南朝乃至隋唐佛像中均被保留并产生融合趋势。

山西太原天龙山石窟第2 窟北壁佛坐像(A.D.534-550)发式与北朝菩萨、飞天类似,额前为两分发,但有磨光肉髻,为一种丝发样式与磨光肉髻样式相结合的造像发式。同石窟第四窟的初唐(A.D.618-712)一佛二菩萨造像中,残留的佛陀发式为有水波纹装饰的肉髻发式。洛阳龙门西山南部山腰大卢舍那像龛的立佛也为以水波纹为纹样装饰的高肉髻(如图20),但整体形态与一般肉髻不同。在肉髻雕琢的过程中,云冈菩萨造像丝发的“分缕”习惯被刻意留存下来,在肉髻前部留下凹凸起伏的形态,本意也是出于对现实人物特征还原的艺术手法。[14]而涡发的线条装饰自然不必多论,乃是水波纹装饰因素的后继。

图20 洛阳卢舍大佛(局部)(A.D.700)

龙门宾阳中洞立佛发式有两种,一种是有涡卷纹的高肉髻,一种为丝(直)发高肉髻,于此两者而言其发式的审美原则仍旧没有脱离昙曜五窟创造的范式。一是涡卷纹样,保留水波纹本身的装饰性因素;二是丝发的直发内涵与高肉髻的结合,一方面有装饰肉髻的作用,另一方面又遵循了丝发的写实性理念。(图21)宾阳中洞的两尊佛陀造像的发式形态恰如其分地反映了云冈模式在中原地区的继承姿态。

图21 龙门石窟宾阳中洞立佛(局部)(A.D.700)

磨光肉髻在北朝后的时代以及南朝地区仍旧是较为常见的一种发式。南朝造像实物较少,栖霞山石窟三圣殿无量寿佛造像(A.D.479-502)保留了磨光发髻的基本特征,但其头顶肉髻为两层,主体肉髻上有一小肉髻,应当是南方地区的创造。丝发的样式在南朝地区和隋唐时代已渐有与北朝造像分道扬镳的趋势,但在丝发的审美理想上却是趋同的。天龙山石窟唐代第9 窟的十一面观音、文殊、普贤菩萨在发式上都以中原丝发造型为主,十一面观音菩萨头戴有菩萨面的冠,三者均为束发,发髻上雕刻精细发丝线条,具写实主义倾向。而隋唐川渝石窟中的菩萨造像在发式上则有磨光髻特征,广元千佛崖石窟第211龛两胁侍菩萨头戴宝冠(图22),但冠下为没有发丝刻画且额上为平整横发际线,类似佛陀肉髻前额发样式,这一具体范式虽在昙曜五窟中未有先例,却表明中原本土造像在艺术风格选择上仍旧以昙曜五窟中出现的发式为主。

图22 广元千佛崖石窟第211龛造像

结语

从中国古典佛教造像艺术特征的角度上来说,昙曜五窟的佛像发式为之后中国古典佛像发式的类型给出了具体可参考的“选项”,云冈二三期造像乃至此后的西域、河西造像和中原本土造像多在昙曜五窟造像发式的基础上发展创新;从文化艺术传播的角度上来说,昙曜五窟造像发型出现杂糅有故意为之的可能。作为中国内地最早的一批大规模石窟造像,其传播效力相对拔群,但由于是早期尝试难以确定便宜传播的规制,也没有充足的时间给予这些外来造像艺术以改造,因此昙曜五窟选择了几种不同的佛像发式类型。从后人角度上看,这种尝试最终对西来佛教造像达成审美筛选目的,最终在中原本土地区保留了符合汉族文化审美需求的肉髻和丝发发式分别作为佛陀与菩萨的主要发式类型,从这个层面上来说,以昙曜五窟为核心的佛像发式的云冈模式是中国古代传统佛教造像发型的基本范式。

注释:

①这一记录本意是指赫连勃勃不敬佛事,但正是由于佛教在凉州地区的广泛流行,才使得赫连勃勃以此行为表达负面态度具备条件。

②本文对云冈石窟的分期方法承宿白先生1978 年发表的《云冈石窟分期试论》一文,一期为昙曜五窟,其可再分两组,以19 窟为中心的18、19、20窟较早,以菩萨装交脚弥勒像为主尊的17窟和释迦像16窟较晚。二期界定在文成帝后至孝文帝太和十八年(公元494年)迁洛前。三期自太和十八年迁洛始,最晚不早于孝明帝正光五年(公元534年)。

③文中白描线稿均为笔者自绘。表1图、图13、14、15采自文物出版社《中国石窟·云冈石窟(二)》1994年版。图1、2、3、12均为笔者拍摄自山西省博物院《平山郁夫藏:丝绸之路文物展》。图4、6采自文物所藏博物馆电子数据库。图7采自华龄出版社《佛教美术从考续编》2010年版。图8采自天津人民美术出版社赵莉主编《西域美术全集·龟兹卷》2016年版。图9采自海天出版社董玉祥主编《炳灵寺169 窟》1994 年版。图10 采自《大众考古》2018 年第1 期。图16 采自《中国美术研究》2021 年第4期。图17 采自华东师范大学王超硕士学位论文《印度影响下的中国涅槃图像研究》。图18 采自《敦煌研究》2018 年第6 期。图19 采自《上海艺术家》2007 年第1 期。图20、21 采自文物出版社《龙门石窟》1991 年版。图22 采自《敦煌研究》2020 年第2期。