郭熙山水画空间的生命性研究

2023-08-17龚雅哲

龚雅哲

(北京语言大学文学院,北京 100083)

傅抱石先生曾经说过:“一种艺术的真正要素乃在于生命,且丰富其生命,有了生命,时间空间都不能限制它。”[1](P324)山水画与人一样具有内在生命力和精神力量,中国山水画是一种以追求生命为旨归的民族绘画方式。北宋郭熙建构的山水画空间是一种独特的艺术空间,是一种创造性的生命空间,这主要体现在心灵空间的形成、身体移动空间的形成和气韵美学空间的形成等方面。本文通过文献研究和图像分析的方法,结合郭熙山水画代表作《早春图》的空间布局和透视构图,从生命性这一角度对郭熙山水画的空间建构做出研究,发掘中国传统山水画空间的生命性意义。

一、“三远”法与心灵空间的形成

(一)传统山水画的空间观与郭熙“三远”法 “远”在《说文解字》中释义为:“辽也”,[2](153)指空间距离的延伸。先秦时期,用“远”来形容“道”。魏晋时期,玄学盛行,“玄”与“远”相结合,在艺术表现上实现了客观向主观的转变。山水画空间理论的建构始于南朝宗炳,宗炳认为:“且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹;迥以数里,则可围于寸眸,诚由去之稍阔,则其见弥小。今张绡素以远映,则昆阆之形可围于方寸之内。竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”[3](P208-209)可见,宗炳已领略到视觉感受和体悟在绘画中的重要意义,他运用绢素取景的远映理论,与西方文艺复兴时期的艺术家通过玻璃取景的手法如出一辙。宗炳的理论虽不够严谨,但它是中国早期比较完整的山水画空间建构理论。南朝的王微在《叙画》中也对“远”有所描述:“目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体。”[4](P294)山水画不是将实物画出来,而是重在以“目”创造出一个艺术境界。梁元帝《山水松石格》中也记载:“造化为灵。设奇巧之体势,写山水之纵横。”[5](P261)唐代王维在《山水论》中说:“远人无目,远树无枝,远山无石。”[6](P32)王维对绘画中的比例智慧作了精辟的描述。综上,可以看出,古人对绘画中以单一的视觉反映事物的表现方式,表示质疑并反复论述,且在此基础上阐发了各自的绘画视觉观。同时王维还明确提出了“丈山尺树,寸马分人”的经典法则,在一幅绘画中,山要一丈高,树就要一尺高,根据“竖画”与“横笔”的远近法,确定视野中景物的比例,与近大远小在西方聚焦透视中的基本原则相一致。中国最早的山水画是隋朝的《游春图》(图1),由展子虔绘制,这幅图远山高耸,山高于树,树高于人,开始注意客观景物的远近、高低、层次、比例等透视关系,已暗含王维提出的比例智慧。荆浩《笔法记》一书,从区分“似”和“真”两个方面,对“二病”进行了批判,从而得出了一种关于山水画的独到见解:即“须明物象之原”的理论,表现物象本原、本根的天然状态。荆浩讨论的是山水画生成来源的问题,同样也反对以单一的视觉反映事物的方式。但不同于先前画家,他批判单纯地使用“近大远小”的学说,而主张在“物象之原”的基础上,以“近大远小”为用,表现世界万物自己如此的状态,这是对王维绘画经验的理论化提升。荆浩的《匡庐图》在绘画史上承前启后,成为宋代山水画“图真”至高境界的代表(图2)。至此,传统山水绘画在取向上已确定了不选择单一重现视觉变象的道路,不节选孤立的静态视野观察的视像,而对山水空间中的物象追求自然本真的境界。在此理念主导下的创作观则要求打破静止与孤立的视域,追求人与自然在时间绵延和空间伸展中动态有机融合,这一理念的实践典型是北宋郭熙的经典山水画空间图式的创生。

图1 隋展子虔《游春图》绢本设色

图2 荆浩《匡庐图》立轴

郭熙通过三种“远”的状态来表现一种空间感,它既不是对物理空间的单纯描摹,也不是对空间的随性臆造,“三远”经典空间图式既注意到了绘画中物象比例理论,又能够兼顾表现“物象之原”。《林泉之致》中说:“山有三大:山大于木,木大于人。山不数十重如木之大,则山不大。木不数十重如人之大,则木不大。”[7](P639)郭熙对于构图物象比例关系的认识更为成熟,且对比更为强烈。其又在《山水训》中云:“山有三远,自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;在近山而望远山,谓之平远。”[7](P639)郭熙进一步描述了三种视角的美学感受,“高远之色清明,深远之色重晦,平远之色,有明有晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。其人物之在三远也,高远者明了,深远者细碎,平远者冲澹。明了者不短,细碎者不长,冲澹者不大。此三远也。”[7](P639)

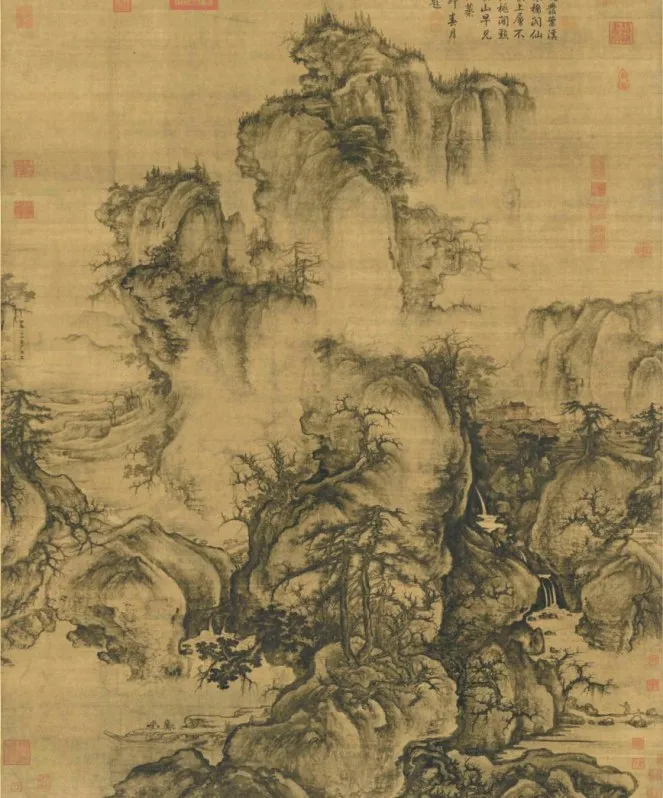

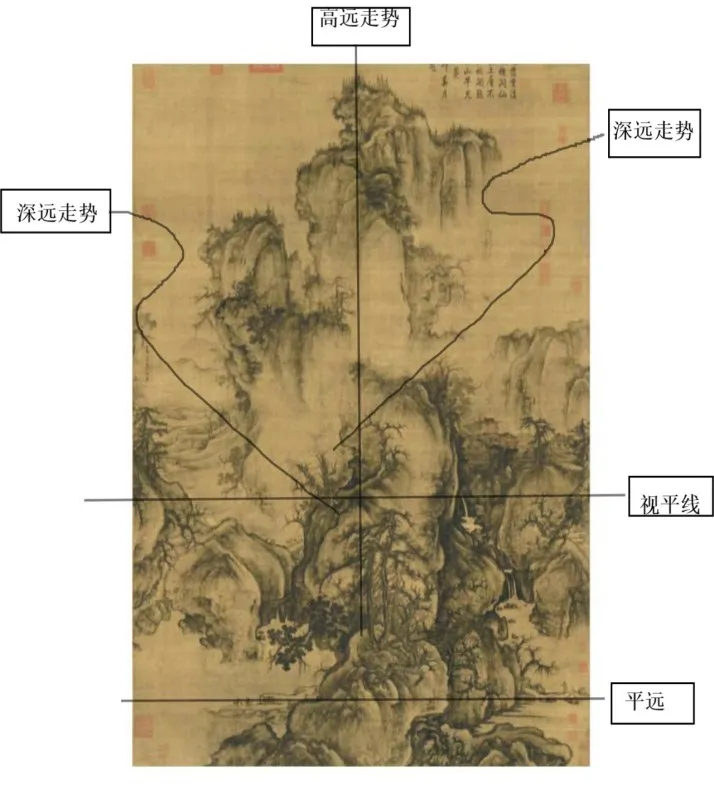

从《早春图》来看,平远是指近水岸或道路至水之末,高远指的是从山脚到山顶的一段,深远是指左右两边的山峦所构成的深度(图3)。郭熙在山水画的空间内分布多个视点,画面上中间最高的点即为主山最高峰,高耸山峰位于画面的中轴线一以贯之,其他视点分布在画面中部两侧,再利用墨的深浅变化渲染出树木山体和流云作为衬托,画面由此被切割成多个立体的空间,上下、前后、远近,山水画的曲折重叠的纵深感也表现出来了(图4)。可以看出,“三远”是一种流动的、自由的、不固定的空间观,这是一种类似于“游观”的创作机制,通过这种创作方式,物象的本真可以呈现出来,创作不依赖于单一视觉映像,空间在有机且动态中生成,这种有机和动态是一种本体之观。

图3 郭熙《早春图》158.3cm×108.1cm

图4 《早春图》平远、高远、深远示意图(龚雅哲自绘)

(二)“三远”法对心灵空间的建构 因视点流动,视线婉转曲折,“三远”形成了一种在情感逻辑上的心灵空间,通过构造人心之远的体验而对宇宙空间的感受予以重构与展开。“远”就是通过模糊视觉上的阻碍让全部的身心参与到空间体验来。作为观察法而言,“高远”是一种仰望,将自己的视线从低处延伸到更高的地方,一座山峰与浩瀚的宇宙融为一体,在有限中看到了无限的东西,让人的精神得到了极大的满足。“深远”侧重山与山的位置关系,山川与丛林交错,看到的是广阔和苍茫。“平远”是自近前向远方层层推去,主体与对象相融,最终臻于“无我之境”,使观者的心灵在广阔无垠的天地间流动。

“三远”山水画空间图示是自由的、流动的、没有固定视点的动态空间,画面将不同时空不同视野范围的景色收缩在方圆尺寸之内,人的视觉不固定,以三种远的视角使得精神不被束缚,人在有限之外创造了一个无限的精神自由的心灵空间。审美主体在对自然山水的观赏中,在对远方景色的眺望当中,易抒发自己内心的真实感受,以一颗林泉之心观察自然山水,品味生命的真谛,思想进入超迈洒脱的境界。随着视点灵活多变,观者在山水画空间图式中能够做到神游,在“观”的同时游、悟、品,体验天人合一、物我两忘的精神境界,从而游心于道,享受精神的清淡与愉悦。朱光潜先生曾说:“艺术家的剪裁以外,空间和时间也是‘距离’的两个要素。愈古愈远的东西愈易引起美感。”[8](P33)“远”之存在,不是让距离处于一种虚无缥缈的境地,“俯视”“平视”“仰视”三个角度的描写也暗含了审美距离观要保持一种适度性,靠得太近美会被遮蔽,靠得太远美会被会被忽略,个体生命在一种恰到好处的距离当中获得了朦胧美、含蓄美,心灵和生命在这种朦胧和含蓄中变得不沾不滞、轻盈空灵、高洁脱俗,从而得到净化与升华。

“三远”所代表的空间图式不仅仅是一个画面,更是一个“可行、可望、可游、可居”的生命空间载体,这样的山水生命空间不受限于一时一地的具体环境,承载了现实中实现不了的功能。人的心灵随着视线游走停留,将现实中距离模糊的远方沉潜至心灵深处的生命之远,文人对山水画中“远”的追求转化为意中之远。当政治理想与现实处境使文人陷入一种生存困境之时,文人便产生“隐”的思想以保全自己的精神生命之自由,而山水画为文人营造了一个可以存养生命和性灵的安顿之所。“远”意味着由朝而野,由城市而乡村,山水画中的丘山溪壑成为了文人心灵上的弥补和追忆,这是一种对政治文化的超越,对自然造化的回归。从陶渊明的“采菊东篱下”,到白居易的“中隐”,直到郭熙的“林泉之心”,这个时候的文人之“隐”切实地落到了“心隐”之上,“三远”的艺术呈现方式内化为文人的生命精神和自然意识,更加凸显了文人在充当山水画主角时以“心灵之眼”统摄全景的态度,文人获得一种返璞归真、怡然自得的感受,精神境界得到升华,从而保全自我。

二、身体移动空间的形成

山水画家在创作时,以游动的姿态来观察,当观者目光从山水画的一个部分移向另一个部分时,身体仿佛也在其中游走。郭熙说到:“盖身即山川而取之,则山水之意度见矣。真山水之川谷远望之以取其势,近看之以取其质。”[7](P634)“山近看如此,远数里看又如此,远十数里看又如此,每远每异,所谓‘山形步步移’也。”[7](P635)画家通过转化视角,“一步一景”,再将转化的视觉印象进行组合。郭熙《早春图》以立卷方式描绘北方景色,在画面近处布置了河流湖泊、松林中的行人;中景树木葱郁,群山连绵,远处一片云海。创作者采用了一种动态的方法,让绘画按照左右、上下的轨迹延展,突破了时间和空间的界限,将不同的时间和空间的事物,都浓缩在一幅画卷里,从而使作品的意境变得更加宽广和深邃。我们在欣赏的时候,不会被岩石、树木和山峦等的距离辨识不清,因为我们可以用我们已经深深扎根于我们的空间体验来重新排列图像。观者能够理解或重建其中的空间关系。观者与空间的关系,并不全由视觉所决定,事实上,确定空间感总是包含我们身体的感知和行动在其中。

在中国古代哲学中,“身”绝非等同于肉体,而是包含“心”的身,强调以“心”统摄感官和四肢的“身—心”一体化范畴。《管子·心术》曰:“心之在体,君之位也。九窍之有职,官之分也。”[9](P759)王阳明也云:“身之主宰便是心。”[10](P584)可以看出,由于“心”的统摄和管辖,“身”既是肉体的维度,且具有精神属性,能够将主体意志及身体动作、身体本身融入到山水画当中。人类的创造性不仅仅来自头脑和理智,还来自人体。身体活动中,通过“统一性”合力作用,调动一系列感官、意识和经验,从而使自我在山水画中获得空间感,在身体与山水画的互动中将身体位移、山水景色、时间等各种因素汇集当下,在移动中获得对自我生命的感悟与性灵的舒张。

郭熙发掘出身体激发客观事物的主动性,将身体的活动过程视为作品意义生成的重要部分,将作品、空间感与观者集合在一起,其山水画表达的是一种真实的个人感受与经验的载体,通过身体移动建构并传达出整个空间的视觉特性,山水空间在身体经验和想象中最终生成。“步步移,面面观”是一步一景、由近及远、由低到高,整个人的身心随着景点的移动而移动,近处我们可以看见巨大的岩石和松树,中间是山峦和树林,远处的山峰和云海,从不同的角度结合不同的物象,整个空间都在变化。甚至可以说“三远法”没有对画家在空间表现上予以过多的限制,而是为画家或观者表达身体化、个人感受留下了充足余地。

静止的视点不可能在真正的意义上形成空间感,郭熙发觉真正有意义的山水空间是身体引导、活动、意识的空间,多维度的视角激发观者的反应,引起观者对于画面空间的参与。每一次的身体位移都形成相应的空间印象,而每一次对于绘画的印象和感受都不是绘画空间的全貌,人在世界中是身体化的存在,人无法以上帝视角去总体化地表现世界,人无可避免地在某个地方、某个时间点上去目击道存。按照郭熙所说:“山正面如此,侧面又如此,背面又如此。每看每异”。[7](P635)我们所感知到的只能是世界的某个局部的样貌、某种暂时的样态,只能通过有限和变幻的显现去领悟作为整体视域的世界本身。自然景物对于主体而言是不可穷尽的,身体处于这样的世界中,不断变换观察的位置和角度,从而否定了身体在每个固定位置上的片面性,且不断变化的身体视角会自动对景物加以整合,这样的“现象身体”在这样的处境中能够不假思索的将山水画中的可见与不可见在意识中整合为一个统一的直观,“深度体验”感由此产生。如梅洛庞蒂所言,这是一种“身体图式”,[11](P138-139)它是身体体验之后的综合概括,身体移动不仅仅是一种物质性的移动,同时也是情感的、审美的移动,在不断的协调中,身体在移动中形成的空间延伸了身体的存在,在多次踱步感受中加深对人与自然生命关系的理解,它是感觉的、又是经验的;既是意识的,又是无意识的;既有当下现实的空间经历,又有想象性内容的发挥。中国山水画所引导出来的身体移动空间不仅强调山水画的立体,更强调主体感知上的立体,自然的广袤、意境的苍凉或恢弘等诸多生命感受都立体地交织在身体空间感中。

“正是通过身体与空间的贯通,我们才成为环境的一分子”,[12](P18)自然山水空间与身体互为一体,身体移动凸显了生命质感,主动在移动中寻求与宇宙契合的节奏,在有限的空间内寻求无限的美,这种环绕般的对于自然山水的审美体验更具诗意和本源性,复原了人与自然浑然如一的天然关系,是一种更为本真的关系。《早春图》想要表现的是画家身心综合体验之后得到的物象和艺术感受,画家身体与绘画山水空间相佐以成,相养以生,自身情感得到宣泄时又被自然生命所感,观者或艺术家最终成就由宣泄内心情感的小境界至观照大宇宙生命节律的大境界。

三、气韵美学空间的形成

(一)气韵生动之于山水画空间“气韵”是中国古典美学的一个重要概念,谢赫首次在《古画品录》中提出了这一说法:“六法者何?气韵生动是也。”[13](P149)据《中国美学范畴词典》的释义:“气韵指绘画等文艺作品中艺术形象的神气和韵味,气韵的创造要求造艺者展示出生气流动、韵味浓郁的意象,以其具有高于形质、超乎象外的生命性内蕴为特征。”[14](P138)气韵开始被用于人物形象的描绘中,也用于山水草木、花草鸟兽等自然或非自然的事物的形象中,后用于艺术作品中形容一种极高的美学品质。作为中国画的最高评判标准,“气韵生动”通过画者的主观认知和对物象内在生气的把握,赋予画面生命节奏韵律。山水画直接模拟了自然山水环境,“方寸之间,咫尺千里”成为山情水意的载体。山水画的云烟雾霭、山水布局及其表现方式皆体现了“气韵生动”的意识,展现了中国传统山水画自身存在的空间活力以及由此衍生的生命和谐之境。山水画空间寄托人对于一个超脱精神世界的向往,山水画元素具备物境、意境和情境,通过这些元素可以构建出一个“气韵生动”的山水画立体空间。

气是万物生命之源与变化的动力,《道德经》写道:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”[15](P49)“道”是宇宙气化之源,是万物之源,万物臻至和谐统一即为“冲气”,“道”以“冲气”为基础,与自然的一切融为一体,构成了宇宙之美,“气”兼具气韵和协调阴阳两方面含义。庄子也说道:“人之生,气之聚散也;聚则为生,散则为死,通天下一气耳。”[16](P138)气的聚散形成生命,生命的变化过程也是天下之气生生不息的变化过程。“气”涵盖了一切生命在时空中变化流转的过程,即所谓的“天地氤氲,万物化醇”,在哲学层面上,“气”的流转必须经过氤氲化生,其内核是阴阳交会,气有能动的本性,世间万物大到鸟兽,小到花草虫鱼,都产生于气的阴阳摩荡相感无穷。因此,氤氲之气具有强烈的动态生命气息,如王夫之认为:“二气之动,交感而生,凝滞而成物我之万象。”[17](P40-41)中国山水画由于有了气韵,而突破了静态空间性,表现为一种富有节律的动态空间,即气韵生动的生命之境。

(二)山水画空间要素中的“气韵生动”

1.“气韵生动”之云烟雾霭

山水画中的云雾、烟霞等形成了灵秀的气象生机。而这种独特、朦胧、飘渺的灵动之感,是通往“气韵生动”的最佳路径,“气”的开拓性与生命性,使得远式气氛空间充满气韵,有气自有韵,如方熏所言:“气韵生动为第一义,然必以气为主,气盛则纵横挥洒,机无滞碍,其间韵自生动矣。”[18](P189)水墨氤氲制造出的云雾缭绕、水波烟云之感,配合留白技法,一个有无相间、空灵广袤、灵动迷蒙的气韵生动的空间被激发出来,所谓“真境逼而神境深”。“气”之为核心,“韵”之为神,之所以真境能够传神,乃是由于“真境”为气韵所生之处,生动地表达出生命中更为感性的部分。“气韵生动”的画境是一种精巧的造化之境,一种寻求浑成的天然之美,一种生命对象化的境界。

郭熙道:“山欲高,尽出之则不高,烟霞琐其腰,则高矣”。[7](P639)郭熙描绘的山水画浮云彩霓,云雾遮住了部分山峰的腰部,露出山顶或山间,云雾似乎随山移动,胜似仙境。郭熙的山水画的云烟部分运用了穿插法,从《早春图》中大大小小空白的地方,可以看到郭熙精心设计的云雾细处,房屋和林间草木在云雾中散落,这些自然元素淡化了景物的轮廓,使我们的视野被阻挡,它们巧妙地使画面中的景物形成或浅或深的关联,同时也对山水画面起到了分层的作用,将画面分割出近景、中景和远景,不同层次之间保持相互渗透。云雾在不同的位置上有不同的表现方式,同时在不同位置上反映出不同的时空变化。比如运用淡墨罩染,在山水画基本色调之上多几个色阶,制造出烟云灰濛之感,虽不是画面的主体,但在处理画面的局部和整体、虚实相生、动静相应上,云雾或烟气上起到了重要的作用。

云雾缭绕、水波烟云都与水汽有关,它绝非固态,表现为流动不居的动态,更接近于液体。山水画中的云雾和烟云等自然元素既不是单纯的对于自然的模仿,也不同于西洋画中的机械写实,它们是源自于宇宙间和造化的能量之气,来自“物之精”,宇宙间的万物是精气的化生,可以唤起一种特殊的氛围,即“若隐若现”,“似有若无”的气氛。这种“若隐若现”“似有若无”不是西方形而上学的“在场”,不是纯粹意义上的“存在”,而是在“存在”和“不存在”之间的间性存在。观者能够从对山水画的欣赏中,感受到整个宇宙的“气”,并且心灵与之完美结合,从生命的本源中得到一种力量。

波默认为:“物所具有的基本特征本身就构成了物得以自我展现的方式”,[19](P230)也就是说,物的本质无须特意给予,物的“气质”并不隐匿地属于物自身,其显现在空间性上,这一过程是浸润性的,对空间状态慢慢改变着的。山水画水墨材质易于表现出没有固定形状的云和水汽的离散运动,给予观者一定的空间暗示,由此凭借观者的视觉和想象中开拓出一个更广袤的、更为原初的空间。观者不局限于山水画中具体的景致,而是将体验引申至绘画中的虚无之处,仿佛于空白处跃动着无限的生机,即“象外之象,景外之景”。不同于西洋画中透视法模拟的固定的三维空间,在浸润性的运动过程中三维框架被拆解,原本平静的空间被打破了,柔和的云纹让寂静的空间有了一种流动感,气在这样一个场域中聚散流转,赋予山水空间生机和活力。

2.“气韵生动”之山水

中国传统山水画以营造山景为主,视觉上看到山景占据山水画的大部分空间。《早春图》主要表现出初春时节北方高大山脉的宏伟气势,从《早春图》中我们可以看出,郭熙运用“三远”营造的视点轨迹是从画面中间最低点(水面)到左上(山树),再到画面最中间(山体),之后再转到右后方,直至将视点延伸至画面中间最顶点(天际),其运动轨迹大致呈现“S”走势(图5),山势依水而造,水随山转,山势辗转曲折变化,山脉愈翻愈高,山峰或揖让,或高耸独立,赏罢令人仿佛已置身其中。观者既可以俯瞰全景,又可以凭借想象穿行于幽邃小道。众多山体构筑出余意不尽的绵延感,使观者流连忘返于叠山气脉,伴随着山势的起伏线品味其节奏韵味,形成一个具有明显生命节奏和生命气息的空间,从中我们可以体会到“一气流行”的特点,生命节奏荡乎其间,气韵在这样一个整合的自然空间内无限循环往复。

图5 《早春图》云气穿插示意图(龚雅哲自绘)

《早春图》虽然以留白的方式处理大面积的山间流水,但观者仍能感受到山间水流的湍急,山间一道清泉从岩峰中飞流直下,一波三折。通过淡墨勾勒出萦绕的水体意象与具象山石相融而气韵不尽,再以渡船归岸的行人点缀,衬托出早春的勃勃生机,于吞吐天地之气点染早春景物,营造出幽静意远又空灵自然的出世世界。郭熙讨论水的做法在于“水欲远,尽出之则不远,掩映断其脉,则远矣。”[7](P639)藏起来水脉的源头,从而使得画面活化,颇富道家“玄虚”味道,观者追寻其源却不见其深,在作为源头的暗示中品味山水韵味,水活而气显,涌现出天地之间的灵气,传达出春天生命的生机。

综上,虽然画面虽没有明显的早春特征的景象,如柳树发芽等,但画家让观者看见了向上升腾的云气、潺潺流水、路边行人等,生命仿佛被唤醒,一草一木都是生命化的对象,自然景物带有精神美,观者从对于画的欣赏中可以获得积极的力量。“气”和“韵”兼备,“气韵”带来的悠远深邃在赋予山水画宛自天开的境界之时,也能引起观者精神共鸣,精神空间得以彰显,观者得以寄情于中而怡然自得。郭熙曾形容过山水画的季节给人带来的美学感受:“春山淡冶而如笑。”[7](P639)用这句诗来形容《早春图》十分贴切,景致空明澄澈,幽趣万端,犹如“淡冶如笑”的情致。在这种景致面前,观者更加容易在淡泊明媚的风景下卸下物欲的干扰,以达到物我两忘的境界。

结语

中国远式空间建构概念对中国山水画空间的建构影响作用巨大,通过“三远”的视觉感知,观者在自由流动的山水画空间中走出狭隘的视觉限制,同一时间内欣赏一个立体的多角度的山水空间,在感受宇宙自然恢弘气势的同时,精神获得了极大的自由,心灵得到了澄澈与净化。远式空间观是人以自身的空间性为基础的身心一体的感知,身体性感知包含了所有的感官,身体与山水画的交互映照中获得生命的感悟和性灵的舒张。而气韵空间也是郭熙山水画空间建构的一个重要组成部分,其展现出中国传统山水画自身存在的空间活力以及由此衍生的生命和谐之境。对于郭熙山水画空间的生命性的研究,有利于还原中国古代山水画的真正价值,并且对于当今的山水画创作有一定的借鉴价值和意义。