低碳城市试点对劳动就业的影响机制及其异质性

2023-08-17闫里鹏牟俊霖

闫里鹏 牟俊霖

摘要 就业是民生之本,低碳转型是未来中国的发展主题,减少二氧化碳排放作为宏观经济的一项硬约束将会对劳动力市场产生何种影响是一个重要的经济问题。该研究以低碳城市试点作为研究低碳转型的代表性政策,首先基于典型经济事实和政策文本分析发现了中国可能存在两种截然不同的低碳转型方式,然后基于中国地级市面板数据,采用DID方法研究了该政策对第一批和第二批试点城市劳动就业的影响差异,并分析了其内在的机制,最后又基于实证结论构建了一般均衡模型,从理论角度阐述了该政策导致城市低碳转型存在两条不同路径的内在机理。研究表明:①低碳城市试点对第一批和第二批试点城市劳动就业的影响存在差异。该政策增加了第一批试点城市第二、三产业劳动就业和总劳动就业;增加了第二批试点城市第三产业劳动就业,降低了其第二产业劳动就业。②低碳城市试点对第一批和第二批试点城市劳动就业的影响机制存在差异。在低碳城市试点的影响下,第一批试点城市采用集中资源优先发展第二产业的低碳转型模式;第二批试点城市采用集中资源优先发展第三产业的低碳转型模式。③两批试点城市的低碳转型模式各有优缺点。第一批试点城市的低碳转型模式,实现了二氧化碳排放总量减少和劳动就业数量增加,其缺点是提高了二氧化碳排放强度和降低了劳动者的可支配收入,即未能提高劳动就业质量;第二批试点城市的低碳转型模式,降低了二氧化碳排放强度,提高了第三产业的劳动就业,提高了劳动者的可支配收入,即有效提高了劳动就业质量,其缺点是未能实现二氧化碳排放总量减少和总劳動就业增加。据此,该研究认为“双碳”目标既可以采用工业转型升级的方式也可以通过增强第三产业发展的方式实现,但是最优的方式是在工业转型升级的基础上发展第三产业,切不可盲目采用去工业化的方式实现碳达峰目标。

关键词 低碳城市试点;产业结构;双重差分;劳动就业

中图分类号 X22;F241 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2023)07-0105-12 DOI:10. 12062/cpre. 20230312

中国是人口大国、劳动就业大国,劳动就业直接关系到宏观经济平稳,也关系到千家万户的收入增长。当前,无论是发达国家实现“净零排放”,还是发展中国家实现“碳达峰”,都面临着时间期限短及经济转型难度大的挑战[1]。作为当今世界第二大经济体和最大的二氧化碳排放来源国,中国政府已经推行了多种政策推进低碳转型,其中最具代表性和最受研究者关注的是中国政府在2010、2012和2017年分三个批次开展的低碳城市试点。那么该政策在促进中国城市低碳转型的过程中,对中国城市劳动就业的影响特征及其影响机制是一个亟待研究的重要问题。

1 低碳城市试点如何影响劳动就业

已有大量文献讨论了低碳城市试点对减少二氧化碳排放、经济增长、创新、土地转移等宏观变量的影响,但是探索该政策对劳动就业影响的研究相对较少。王锋等[2]发现低碳城市试点不仅有效降低了二氧化碳排放,还在总体上显著提高了城镇劳动就业水平,该政策主要通过产出效应和要素替代效应实现了劳动就业的增加,但是吴施美等[3]发现气候变化奥肯定律在中国是存在的,即碳排放每减少1%,城镇劳动就业人数会相应下降0. 1%,这是因为,经济发展较为落后的地区通常依赖于传统的资源密集型产业和高耗能高排放产业,这类产业往往具有强大的劳动就业吸收功能,这些产业的流失会带来失业问题。因此,现有研究的结论存在矛盾之处。那么,低碳城市试点对中国的劳动就业到底有何影响?不同批次低碳城市试点对中国劳动力市场的影响是否具有相同的特征?如果不同,那么其影响机制的差异又在何处?已有文献尚未对这些问题给出答案。

现有研究普遍将第一、二批试点城市混合在一起研究低碳城市试点的影响,然而第一批和第二批试点城市的劳动就业结构在低碳城市试点之后出现了截然不同的变化趋势。图1中实线和虚线分别代表了两批试点城市的第二产业劳动就业占比和第三产业劳动就业占比随时间变化的情况,灰色竖线代表试点政策执行的时间。如图1所示,第一批试点城市在低碳城市试点执行之后,第二产业劳动就业占比急速上升,而第三产业劳动就业占比急速下降。第二批试点城市在低碳城市试点执行之后,第二产业劳动就业占比持续下降,而第三产业劳动就业占比持续上升。这表明,两批试点城市的劳动力市场结构在政策的影响下展现出了截然不同的变化特征,因此低碳城市试点对于第一批和第二批试点城市劳动就业的影响可能存在不同的特征和不同的机制,这正是需要深入研究的问题。

2 文献综述

与该研究紧密相关的第一个研究领域是环境规制对劳动力市场的影响,该研究领域争论的焦点是环境规制能否促进劳动就业。从国外的研究来看,Walker[ 4]发现美国清洁空气法案规制会迫使企业减少劳动就业岗位,Berman等[5]基于洛杉矶空气质量提升法案规制,发现该政策对企业的劳动就业没有显著影响,Cole等[6]基于英国的政策与数据也发现了相似的结论。为了解决上述矛盾,后续研究探索了环境政策对不同产业劳动就业的影响差异,比如,Yamazaki[ 7]认为环境规制政策在减少旧产业劳动就业岗位的同时也在创造新产业的劳动就业岗位,如果创造的岗位多于减少的岗位,那么环境政策就会促进总劳动就业增长[8]。从国内的研究来看,张慧玲等[9]认为清洁生产政策通过提高企业生产效率的方式对劳动就业产生促进作用,而王勇等[10]则发现排污费修订政策通过增加企业环境成本的方式降低了企业的劳动就业,李珊珊[11]认为环境规制与中国劳动就业之间存在U型关系。为了解决上述矛盾,后续研究探索了环境政策对不同产业劳动就业的影响差异,朱金生等[12]认为环境规制在高技术行业通过技术效应创造劳动就业,但是在高污染行业则由于技术效应对劳动就业产生抑制作用,崔广慧等[13]也认为环境规制一方面迫使企业缩减生产规模和降低劳动就业,而另一方面则通过环保投资带动企业劳动就业增加。综合上述研究,可以发现,单独研究环境政策对劳动就业的总体影响可能得到相互矛盾的结论,为了深入探讨环境政策的劳动就业效应,应当进一步研究环境政策对不同产业劳动就业的影响差异,然后综合考虑环境政策对不同产业劳动就业的促进和减少作用,才能准确评估环境政策对劳动就业的总体影响效果。

与该研究紧密相关的第二个研究领域是低碳城市试点的政策效应评估。当前已有大量研究者研究了低碳城市试点对二氧化碳排放[14-19]、生产效率[20-21]、创新[22-24]、外商投资[25]等的影响,然而对于劳动就业影响的研究仍然较少,虽然王锋等[2]研究了低碳城市试点对中国城市总体劳动就业的影响并进行了机制分析,然而他们并没有研究该政策对中国城市劳动就业结构的影响。此外,已有研究认识到低碳城市试点的异质性,龚梦琪等[25]发现该政策能够促进东部地区试点城市的外商投资,但是却对西部试点城市的外商投资产生了抑制效应,王亚飞等[21]在研究该政策对绿色全要素生产率的影响时,发现该政策能够促进东部地区试点城市的绿色全要素生产率,但对西部试点城市的绿色全要素生产率产生抑制作用。董梅等[18]发现工业占比高的城市人均碳排放控制难度高,而工业占比低的城市则有利于人均碳排放控制。上述研究表明,低碳城市试点会因为城市的地理位置、产业结构的不同而产生不同政策效果,因此深入研究中国城市的特征差异才能更好地评估低碳城市试点的政策效果。不仅如此,上述研究只强调了低碳城市试点效果的异质性,尚未有研究涉及不同批次的低碳城市试点本身的差异带来的政策效果差异。

综上所述,已有文献已经全面地、深入地研究了低碳城市试点的政策效果,但是具体到该政策对中国城市劳动就业的影响,仍然有以下两个方面的不足:①低碳城市试点对中国城市劳动就业的结构和总劳动就业有何影响?国外文献发现环境规制政策对不同产业的劳动就业有不同的影响,要评估环境政策对总劳动就业的影响,必须首先深入研究环境政策对不同产业的劳动就业影响。国内尚未有文献评估低碳城市试点对中国城市劳动就业结构的影响。②不同批次的低碳城市试点是否具有相同的政策效果?如果有不同的政策效果,其内在机制的差异是什么?国内有较多文献发现了低碳城市试点的政策效果存在差异,但是尚未有文献从不同批次试点城市的角度分析低碳城市试点本身的异质性。

3 低碳城市试点的异质性和城市经济结构差异

3. 1 低碳城市试点的异质性分析

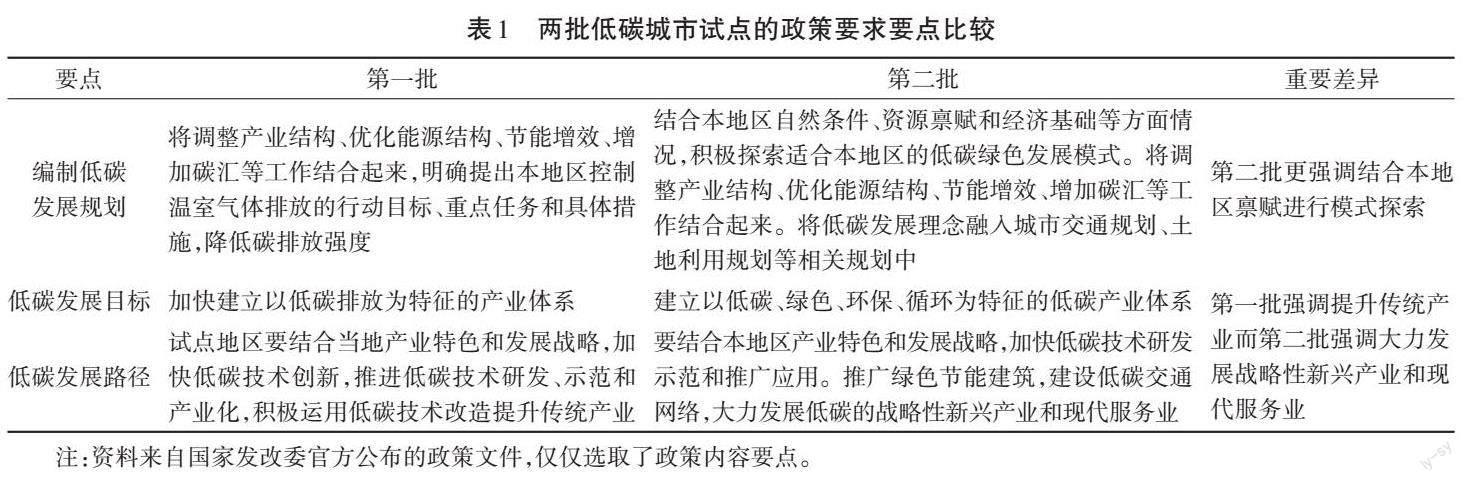

该研究把低碳城市试点的参与城市分为第一批和第二批两个样本并分别展开研究。这样处理的原因有三:第一,低碳试点政策鼓励各个城市依据自己的特征选择不同的低碳转型路径,这是该研究进行异质性分析的基础。实际上,国家发改委在两批试点城市的文件中均声明“要结合本地区产业特色和发展战略”,这说明低碳城市试点本身就没有要求所有城市采取统一的低碳转型路径。第二,第一批试点城市与第二批试点城市的名单确认方式导致了两批试点城市的低碳转型路径可能存在重要差别。第一批试点城市的名单是由国家改革和发展委员会(以下简称“国家发改委”)根据地方发展情况综合考虑后指定的,这是一种自上而下的确认方式,主要体现了国家对低碳转型有迫切需要的城市的关切;第二批试点城市的名单是由各城市自主申报,这是一种自下而上的确认方式,这种方法更多体现了试点城市自身的发展特色和转型意愿。第三,国家发改委对第一批和第二批试点城市的政策要求也确实存在不同之处。国家发改委对两批试点城市的政策要求要点见表1。可以看到,对于第一批城市,政策重点强调运用技术提升传统产业,而对第二批城市,政策重点强调大力发展战略性新兴产业和现代服务业。综合上述三个方面的理由,低碳城市试点的初衷是希望不同城市探索出不同的产业转型路径,因此把第一批和第二批城市分开研究具有其合理性。

3. 2 两批试点城市的经济结构差异

根据前文对政策的文本分析可以发现两批试点城市可能存在不同的低碳轉型路径,接下来通过两批试点城市的经济数据,进一步分析两批试点城市的经济结构差异。根据表2的统计数据可以看到,两批试点城市在许多重要经济指标上均存在显著的差异:第一,两批试点城市在产业结构上存在显著差异。从产业增加值占比来看,第一批试点城市的第二产业占比更高,而第二批试点城市第三产业占比更高。从人均产业增加值来看,第一批试点城市的人均第二、第三产业增加值的差异很大,且人均第二产业增加值更高,而第二批试点城市的人均第二、第三产业增加值差异很小。第二,两批试点城市劳动就业结果存在显著差异。第一批试点城市的第二产业劳动就业人数更多,第二批试点城市的第三产业劳动就业人数更多。第三,两批试点城市在劳动就业质量方面存在显著差异。第二批试点城市的人均可支配收入显著高于第一批试点城市的人均可支配收入。

上述结果表明,两批试点城市的经济结构确实存在差异,而这种差异恰好与前文两批试点城市的政策文本差异存在逻辑上的一致性,因此该研究将区分两批试点城市并分别研究低碳城市试点对两批试点城市劳动就业的异质性影响。

该研究采用了地级市的面板数据,主要数据的说明如下:①主要经济数据来自历年《中国城市统计年鉴》,二氧化碳排放数据来自China Emission Accounts & Datasets(CEADs),此外,城镇家庭人均可支配收入来自各省统计年鉴。②该研究主要分析第一批试点城市和第二批试点城市,而没有分析第三批试点城市,这是因为第三批试点城市的政策从2017年才开始,而目前只能得到2019年以前的二氧化碳排放数据[26-27],政策执行时间太短,尚不足以开展研究。③第一批和第二批低碳城市试点政策分别启动于2010 年7 月与2012 年11 月,参考现有文献的设定[2],将试点政策的起始时间分别确定为2010年与2013年。④将低碳试点省份的所有城市都视为低碳试点城市,如果一个城市有多个政策实施时间,则按照最早时间进行界定[2,15]。⑤产业高级化指数参考袁航等[28]的计算方法,产业合理化指数参考干春晖等[29]的计算方法,产业专业化指数参考苏红键等[30]的计算方法。⑥在删除数据缺失过多的城市之后,得到53个第一批试点城市、22个第二批试点城市及114个从未试点城市,共189个地级市。考虑到数据可获得性,未涉及香港、澳门和台湾。

4 低碳城市试点对两批试点城市劳动就业结构和总劳动就业数量的影响与机制分析

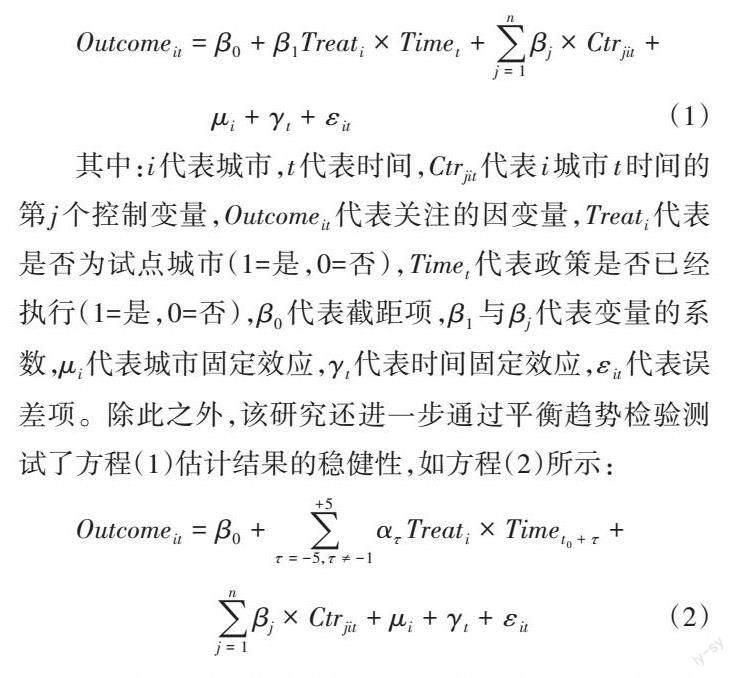

该研究首先采用DID方法检验了低碳城市试点对第一批试点城市、第二批试点城市的处理效应,其对应的计量模型如方程(1)所示:

= 0 + 1× + Σ= 1× ++ + (1)

其中:代表城市,代表时间,代表城市时间的第个控制变量,代表关注的因变量,代表是否为试点城市(1=是,0=否),代表政策是否已经执行(1=是,0=否),0 代表截距项,1 与代表变量的系数,代表城市固定效应,代表时间固定效应,代表误差项。除此之外,该研究还进一步通过平衡趋势检验测试了方程(1)估计结果的稳健性,如方程(2)所示:

= 0 + Σ = -5,≠ -1+5× 0 + +Σ= 1× + + + (2)

4. 1 低碳城市试点对两批试点城市劳动就业结构和总劳动就业的影响

首先使用DID估计得到试点政策对两批试点城市第二产业劳动就业2、第三产业劳动就业3、总劳动就业、人均可支配收入的影响(表3),然后再使用平衡趋势进一步进行检验(图2)。

根据表3的回归结果以及图2的平衡趋势检验,可以发现低碳城市试点对第一批试点城市的劳动就业有如下影响:①从总劳动就业来看,低碳城市试点显著增加了总劳动就业。②从劳动就业结构来看,低碳城市试点显著增加了第二产业和第三产业的劳动就业,并且对前者的促进作用更强。③从人均可支配收入来看低碳城市试点显著降低了人均可支配收入。上述结论表明,低碳城市试点促进了第一批试点城市第二、三产业劳动就业和总劳动就业的增加,特别是对第二产业劳动就业有很强的促进作用,与此同时,降低了第一批试点城市人均可支配收入,即劳动就业质量下降。

此外,低碳城市试点对第二批试点城市的劳动就业有如下影响:①从总劳动就业来看,低碳城市试点并未显著影响总劳动就业。②从劳动就业结构来看,低碳城市试点显著增加了第三产业的劳动就业,同时显著减少了第二产业劳动就业。③从人均可支配收入来看,低碳城市试点显著提升了人均可支配收入水平。上述结论表明,低碳城市试点减少了第二批试点城市第二产业劳动就业,促进了第二批试点城市第三产业的劳动就业,对第二批试点城市总劳动就业没有影响,与此同时,提高了第二批试点城市人均可支配收入,即劳动就业质量上升。

4. 2 其他稳健性检验说明

为进一步印证上述研究结论的稳健性,分别采取PSM‑DID检验、安慰剂检验和排除性检验进行稳健性分析。第一,PSM‑DID稳健性检验。基于Logit模型得到倾向得分之后,通过临近匹配法分别对表3中的关键变量按照1:2方式选取匹配样本,然后基于共同支撑假定删除不符合条件的观测值,重新估计方程(1),研究发现核心解释变量基本上保持了5%的显著性水平,上述检验表明表3中的结果都是稳健的。

第二,安慰剂检验。分别从第一批试点城市及其对照组和第二批试点城市及其对照组随机抽取与试点城市数量等量的城市作为“伪处理组”,即“伪第一批试点城市”和“伪第二批试点城市”,然后分别生成“伪政策虚拟变量”,重新估计方程(1)5 000次,得到5 000次的估计系数、标准误和值。研究发现5 000次估计系数集中在零点附近,而表3中的系数均处于安慰剂检验明显异常值附近,上述检验表明表3中的结果都是稳健的。

第三,排除性检验。为了排除低碳城市试点执行期间其他相关环境政策的影响,在估计方程(1)中加入政策虚拟变量进行检验。该研究共选取了五个高度相关的政策进行排除性检验:“环保约谈制度”“大气污染防治行动计划”“中央第一轮环境保护督察”《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》和《中华人民共和国环境保护税法》(以下简称“《环境保护税法》”)。具体而言,对于“环保约谈制度”,参考石庆玲等[31]与谭书先等[32]的做法,选取16个被约谈的地级市作为实验组,并将约谈的年份作为政策时点。对于“大气污染防治行动计划”,参考杨斯悦等[33]的做法,选取了73个2013年第一批实施新的《环境空气质量标准(GB3095-2012)》并公开PM2. 5等指标的城市作为实验组,并将政策时点设为2013年。对于“中央第一轮环境保护督察”,参考刘张立等[34]的做法,选取了各省份反馈意见中涉及空气污染的77个城市作为实验组,并且将反馈意见的提交年份作为政策时点。对于《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》,参考了王鋒等[2]的做法,选取了47个城市作为实验组,并以2013年作为政策时点。最后,参考王贞洁等[35]的做法,剔除2018年以后的样本排除《环境保护税法》的影响。经过上述五个方面的排除检验,发现表3中的结果都是稳健的。

4. 3 低碳城市试点对两批试点城市劳动就业影响的机制分析

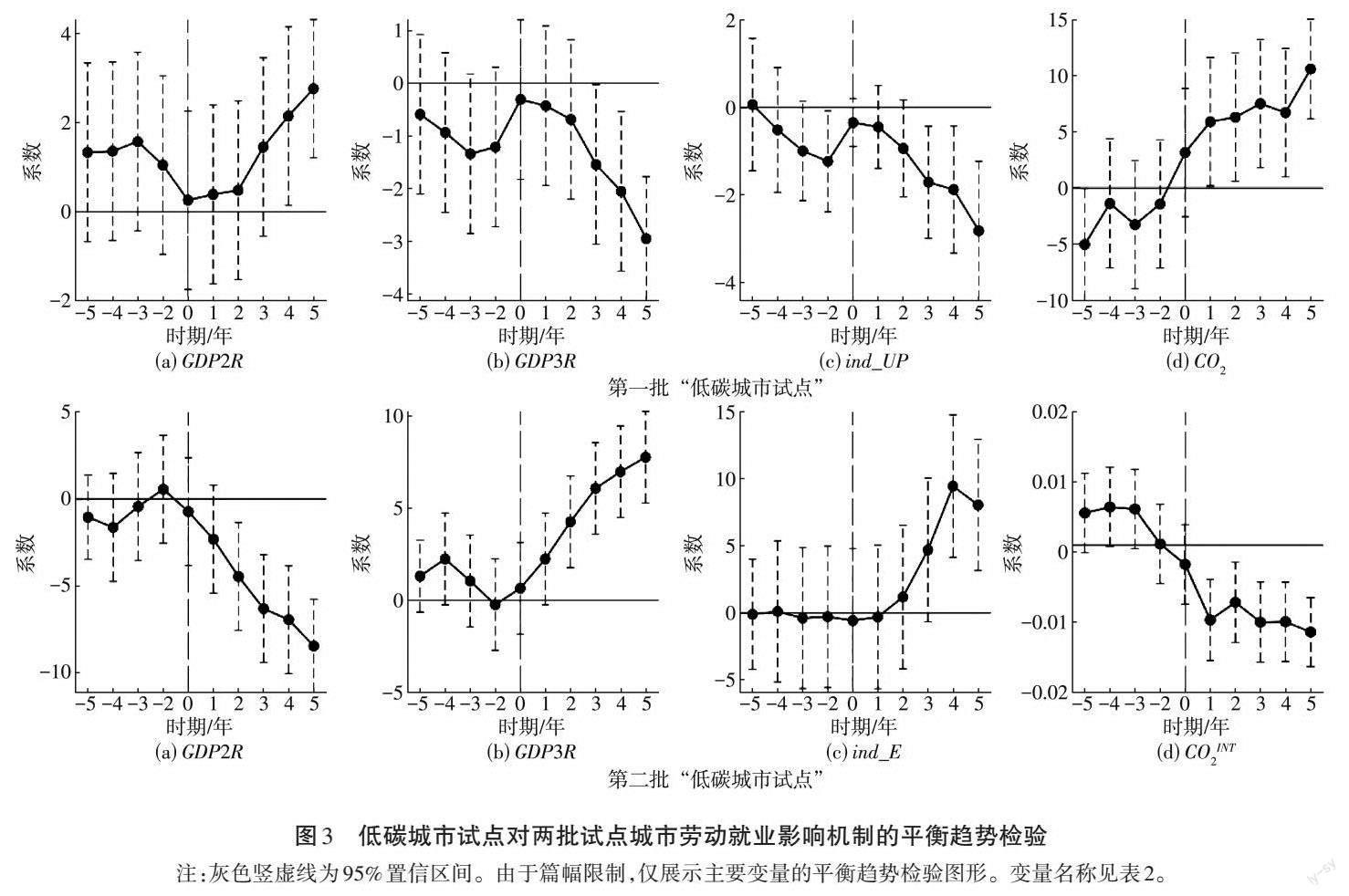

前文分析发现,低碳城市试点增加了第一批试点城市的第二产业劳动就业、第三产业劳动就业和总劳动就业,与此同时,低碳城市试点减少了第二批试点城市第二产业劳动就业并增加了第三产业劳动就业。低碳城市试点的劳动就业效应的差异,主要来自两批试点城市采取了不同的产业转型路径。为验证这一结论,首先使用DID估计低碳城市试点对两批试点城市第二产业增加值占比()、第二产业人均增加值()、第三产业增加值占比()、第三产业人均增加值()、二氧化碳排放总量(2)、二氧化碳排放强度(2)、产业高级化指数()、产业合理化指数()、产业专业化指数()、均规模以上工业企业利润()、固定资产投资()和经济增长率()的影响,结果见表4。之后进行平衡趋势检验,如图3所示。

结合表4和图3可以发现,第一批试点城市的产业转型具有如下特征:①第一批试点城市产业转型的核心是重点发展第二产业。得出这一结论的直接证据是,低碳城市试点实施之后,第一批试点城市的第二产业增加值占比上升,第三产业增加值占比下降,以及第二产业人均增加值上升和第三产业人均增加值下降。得出这一结论的间接证据是,低碳城市试点实施之后,第一批试点城市的产业高级化指数下降而产业专业化指数上升。因为产业高级化指数本身就是测度产业向第三产业转型的程度,该指数下降说明第一批试点城市把发展重点放在了第二产业。产业专业化指数测度的是一个地区的产业相对于其他地区产业向某个产业集中发展的程度,该指数上升说明第一批试点城市的第二产业发展变得更强了。这两个指标相互验证,共同证明了第一批试点城市把发展重点放在了第二产业。②第一批试点城市依靠第二产业的资本深化,即增加固定资产投资、提升劳动生产效率,实现了二氧化碳排放总量下降。得出这一结论的证据是,低碳城市试点实施之后,第一批试点城市的固定资产投资、劳均规模以上工业企业利润以及经济增长率都上升了。可以进一步解释其内在机制的作用原理:第二产业固定资产投资的增加,通过规模效应带动了劳动就业的增长,通过替代效应提升了人均资本占用,从而提高了劳动生产率,也提高了资本生产效率,最终实现了第二产业的企业利润和经济增长率的上升,与此同时,新资本对旧资本产生替换,新产能对旧产能产生替代,从而实现了二氧化碳排放总量的降低。

表4和图3显示第二批试点城市的产业转型具有如下特征:①第二批试点城市的产业转型核心是重点发展第三产业,得出这一结论的直接证据是,低碳城市试点实施之后,第二批试点城市的第二产业增加值占比显著下降,第三产业增加值占显著上升。得出这一结论的间接证据是,低碳城市试点实施之后,第二批试点城市的产业合理化指数上升,因为产业合理化指数代表的是增加值和劳动就业在各行业之间的配置合理情况,而合理化指数上升意味着第二批试点城市通过将劳动就业和增加值从第二产业向第三产业转移改善了原有的配置情况,这说明第二批试点城市突出发展了第三产业。需要特别说明的是,第二批试点城市的产业高级化指数并未显著上升,这是因为,低碳城市试点实施之后,第二批试点城市只有第二产业的增加值比重下降了,第一产业和第三产业增加值比重都上升了,鉴于第一产业占比很小,仍然可以认为第二批试点城市把发展的重点放在了第三产业。②因为第三产业主要是劳动密集和技术密集型的产业,其二氧化碳排放强度远远低于第二产业,所以第二批试点城市积极推动第三产业的发展,采用第三产业替换第二产业,自然能够实现降低二氧化碳排放强度的目标。简而言之,第二批试点城市通过重点发展第三产业实现低碳转型。

5 低碳转型异质性的理论解释

为了进一步阐述低碳城市试点所带来的低碳转型对两批试点城市劳动就业的影响差异以及影响路径的差异,参考Annicchiarico 等[36]的模型并在其基础上引入二氧化碳排放机制,从而使得模型能够与真实的二氧化碳排放特征形成对照。需要说明的是,该模型的目的并非解释产业结构转变的原因,因此没有使用更为精巧的产业结构模型[37-38]。

5. 1 模型核心设定

模型包含了四个部门:家庭部门、第二产业部门、第三产业部门和政府部门。其中家庭部门分别向第二产业部门和第三产业部门提供异质性的劳动并取得不同的工资水平。此外,第二产业和第三产业根据不同的产业特征按照不同二氧化碳排放强度排放二氧化碳。

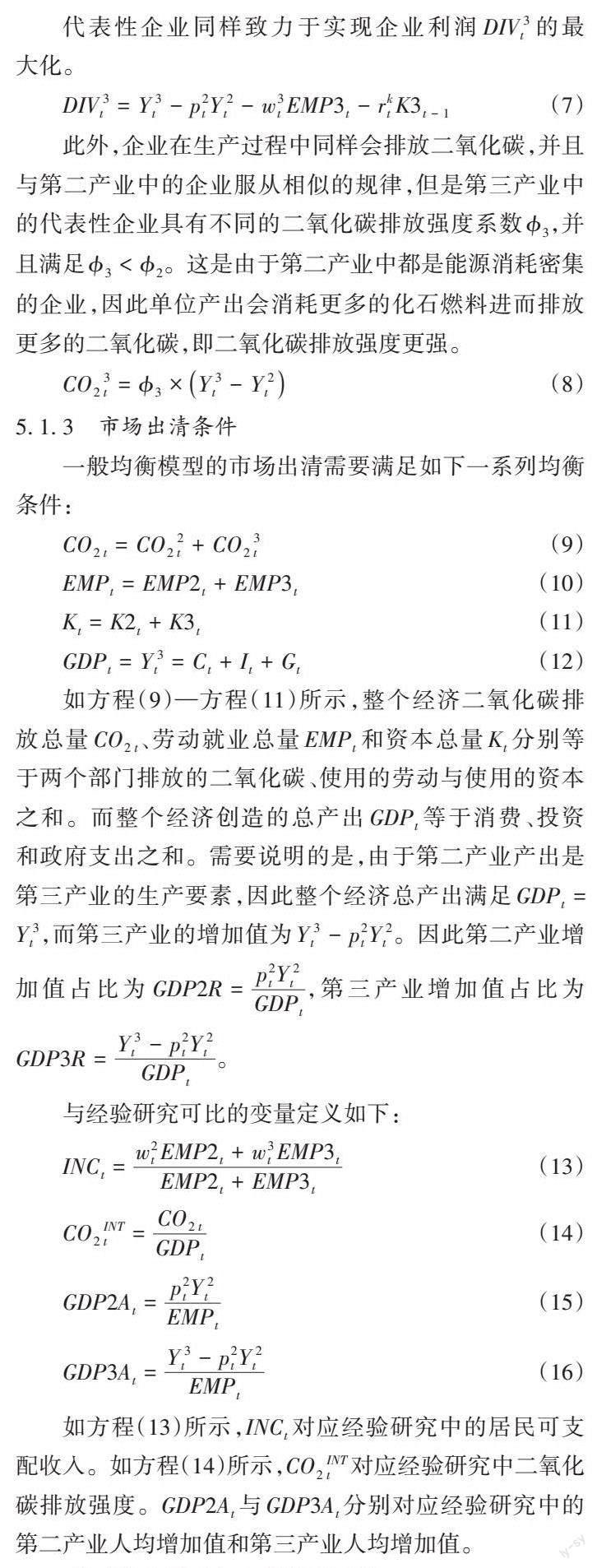

5. 2 模型模拟策略与参数校准区间

为验证模型的解释力,分别模拟随着2和3的增加,各核心宏观变量的变动趋势。模拟次数为10 000次,各参数的取值区间见表5。两批试点城市的核心差异在于第二产业和第三产业生产要素投入比例的差异。对于第一批试点城市,其第二产业的资本占比水平2相对更高,而第三产业资本占比水平3较低,劳动占比较高。需要特别说明的是,根据方程(6),资本占比的精确值应该是3(1 - 3),但是为了行文说明的方便,以3指代第三产业资本占比水平。

5. 3 模型模拟分析结果

根据前文的实证研究结论,低碳城市试点对第一批试点城市和第二批试点城市的劳动就业产生了不同的影响,其内在原因是两批试点城市選择了不同的产业发展路径:第一批试点城市重点发展第二产业,第二批试点城市重点发展第三产业。为了检验上述研究结论是否正确,是否经得起理论模型的检验,在图4和图5中展示了模型对主要宏观经济变量的模拟结果。

如图4所示,从劳动力市场的特征来看,随着第二产业增加值比重上升,第二产业劳动就业、第三产业劳动就业和总劳动就业都显著增加,人均可支配收入显著下降,这与前文的实证结论是吻合的。从产业转型的特征来看,图中横轴代表的第二产业增加值比重上升,本身就意味着第一批城市的产业转型重点是发展第二产业并提高其增加值比重,与此同时,第二产业的人均GDP上升,第三产业的人均GDP下降,这再次证明第一批试点城市把产业转型的重点放在了第二产业。不仅如此,第二产业的资本总量上升,第三产业资本总量下降,这说明第一批试点城市第二产业的增加值比重上升和第二产业人均GDP上升,是通过第二产业的资本深化实现的,上述结果都与前文的实证研究发现相吻合。因此,第一批试点城市优先发展第二产业的实质是资本深化和资本的升级改造,这符合国家发改委对第一批试点城市提出的政策目标,即“结合本地产业特色改造提升传统产业”。从低碳目标的实现来看,随着第二产业增加值比重上升,二氧化碳排放强度上升,但是二氧化碳排放总量显著下降,这也与前文发现的第一批试点城市二氧化碳排放强度上升、总量下降的实证结论一致。总体而言,理论模型的模拟分析验证了重点发展第二产业的低碳转型政策能够带来第二、三产业劳动就业和总劳动就业的增长、人均收入下降、二氧化碳排放强度上升和二氧化碳排放总量下降的关键结论。

如图5所示,从劳动力市场的特征来看,随着第三产业增加值比重上升,第二产业劳动就业下降,第三产业劳动就业显著增加,人均可支配收入显著上升,这与前文的实证结论是吻合的。从产业转型的特征来看,图中横轴代表的第三产业增加值比重上升,本身就意味着第二批试点城市的产业转型重点是发展第三产业并提高其增加值比重,与此同时还可以看到第二产业的人均GDP下降,第三产业的人均GDP上升,这再次证明第二批试点城市把产业转型的重点放在了第三产业,这些结果也与前文的实证研究发现相吻合。第二批试点城市重点发展第三产业,这符合国家发改委对第二批试点城市提出的政策目标,即“发展战略性新兴产业和现代服务业”。从低碳目标的实现来看,随着第三产业增加值比重上升,二氧化碳排放强度显著下降,二氧化碳排放总量有一定的增加,这是因为第三产业的二氧化碳排放强度本身低于第二产业二氧化碳排放强度,因此采用第三产业替换第二产业,能够显著降低二氧化碳排放强度,但是由于第三产业的快速增长,二氧化碳排放总量依然有增加。总体而言,理论模型的模拟分析验证了重点发展第三产业的低碳转型政策能够带来第三产业劳动就业的增长、人均收入上升、二氧化碳排放强度下降和二氧化碳排放总量上升的关键结论。

6 结论与政策建议

利用中国地级市2004—2019年的数据,研究了低碳城市试点对第一批试点城市和第二批试点城市劳动就业的影响差异并分析其内在的机制差异,然后构建一般均衡模型对上述结论进行了模拟分析,得到如下主要结论。

(1)低碳城市试点对第一批和第二批试点城市的劳动就业影响存在差异。该政策增加了第一批试点城市第二、三产业劳动就业和总劳动就业,该政策增加了第二批试点城市第三产业劳动就业,降低了其第二产业劳动就业。

(2)低碳城市试点对第一批和第二批试点城市的劳动就业影响机制存在差异。在低碳城市试点的影响下,第一批试点城市采用集中资源优先发展第二产业的低碳转型模式,第二批试点城市采用集中资源优先发展第三产业的低碳转型模式。

(3)两批试点城市的低碳转型模式各有优缺点。第一批试点城市的低碳转型模式,实现了二氧化碳排放总量减少和劳动就业数量增加,其缺点是提高了二氧化碳排放强度和降低了劳动者的可支配收入,即未能提高劳动就业质量;第二批试点城市的低碳转型模式,降低了二氧化碳排放强度,提高了第三产业的劳动就业,提高了劳动者的可支配收入,即有效提高了劳动就业质量,其缺点是未能实现二氧化碳排放总量减少和总劳动就业的增加。

实现二氧化碳排放总量与排放强度的双控以及增加劳动就业和提升劳动就业质量,都是未来中国经济高质量发展的客观要求,结合上述研究结论,该研究提出如下政策建议:①实现“双碳”目标需要因地制宜地根据自身比较优势选择低碳转型路径。各地在制定低碳转型政策规划时,不能简单地通过去工业化的方式实现碳达峰目标,而应该积极采取对工业进行转型升级的方式实现低碳转型,或者积极发展以战略性新兴产业和现代服务业为代表的第三产业的方式实现低碳转型。②对于以第二产业发展为转型核心的地区,政府应该更加注重激励工业企业节能减排技术的创新,通过技术进步降低二氧化碳排放强度,进一步提高减排的质量。此外,政府要加强构建激励创新的市场环境,通过创新提高企业的生产效率,从而为劳动者增收进而提高劳动就业质量提供物质保障。③对于以第三产业发展为转型核心的地区,应该注重节能技术的发展与应用,依靠数字化与智能化提升能源利用效率,从而进一步降低二氧化碳排放强度并加快二氧化碳排放达峰的实现。此外,政府应该结合本地产业转型升級规划,为劳动者提供更多的培训机会以帮助劳动者尽快适应劳动力市场结构的转变,政府还应该通过防止垄断和鼓励竞争从而提高第三产业的生产效率并形成具有比较优势的行业,进而提供更多高质量劳动就业岗位。

参考文献

[1] STERN N. A time for action on climate change and a time forchange in economics[J]. The economic journal,2022,132:1259-1289.

[2] 王锋,葛星. 低碳转型冲击就业吗:来自低碳城市试点的经验证据[J]. 中国工业经济,2022(5):81-99.[3] 吴施美,郑新业,安子栋. 气候治理与短期经济波动:气候变化奥肯定律[J]. 经济学动态,2022(4):49-66.

[4] WALKER W R. Environmental regulation and labor reallocation:evidencefrom the clean air act[J]. American economic review,2011,101(3):442-447.

[5] BERMAN E,BUI L T M. Environmental regulation and labor demand:evidence from the South Coast Air Basin[J]. Journal of publiceconomics,2001,79(2):265-295.

[6] COLE M A,ELLIOTT R J. Do environmental regulations cost jobs:an industry‑level analysis of the UK[J]. Journal of economic analysis& policy,2007,7(1): 1-25.

[7] YAMAZAKI A. Jobs and climate policy: evidence from British Columbia’srevenue?neutral carbon tax[J]. Journal of environmentaleconomics and management,2017,83:197-216.

[8] BEZDEK R H,WENDLING R M,DIPERNA P. Environmental protection,the economy,and jobs: national and regional analyses[J].Journal of environmental management,2008,86(1):63-79.

[9] 张慧玲,盛丹. 前端污染治理与我国企业的就业吸纳:基于拟断点回归方法的考察[J]. 财经研究,2019,45(1):58-74.

[10] 王勇,谢婷婷,郝翠红. 环境成本上升如何影响企业就业增长:基于排污费修订政策的实证研究[J]. 南开经济研究,2019(4):12-36.

[11] 李珊珊. 环境规制对异质性劳动力就业的影响:基于省级动态面板数据的分析[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(8):135-143.

[12] 朱金生,李蝶. 技术创新是实现环境保护与就业增长“双重红利”的有效途径吗:基于中国34个工业细分行业中介效应模型的实证检验[J]. 中国软科学,2019(8):1-13.

[13] 崔广慧,姜英兵. 政府环保处罚影响企业劳动力需求吗:基于制造业上市公司的经验证据[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(11):78-88.

[14] 宋祺佼,王宇飞,齐晔. 中国低碳试点城市的碳排放现状[J].中国人口·资源与环境,2015,25(1):78-82.

[15] 宋弘,孙雅洁,陈登科. 政府空气污染治理效应评估:来自中国“低碳城市”建设的经验研究[J]. 管理世界,2019,35(6):95-108,195.

[16] LIU X,LI Y C,CHEN X H,et al. Evaluation of low carbon city pilotpolicy effect on carbon abatement in China:an empirical evidencebased on time‑varying DID model[J]. Cities,2022,123:103582.

[17] 曹翔,高瑀. 低碳城市试点政策推动了城市居民绿色生活方式形成吗?[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(12):93-103.

[18] 董梅,李存芳. 低碳省区试点政策的净碳减排效应[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(11):63-74.

[19] 郑汉,郭立宏. 低碳城市试点对邻接非试点城市碳排放的外部效应[J]. 中国人口·资源与环境,2022,32(7):71-80.

[20] FU Y,HE C Y,LUO L. Does the low‑carbon city policy make a difference:empirical evidence of the pilot scheme in China withDEA and PSM‑DID[J]. Ecological indicators,2021,122:107238.

[21] 王亚飞,陶文清. 低碳城市试点对城市绿色全要素生产率增长的影响及效应[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(6):78-89.

[22] PAN A,ZHANG W N, SHI X P, et al. Climate policy and low‑carboninnovation: evidence from low‑carbon city pilots in China[J].Energy economics,2022,112:106129.

[23] 徐佳,崔静波. 低碳城市和企业绿色技术创新[J]. 中国工业经济,2020(12):178-196.

[24] 马丽梅,司璐. 低碳城市与可再生能源技术创新[J]. 中国人口·资源与环境,2022,32(7):81-90.

[25] 龚梦琪,刘海云,姜旭. 中国低碳试点政策对外商直接投资的影响研究[J]. 中国人口·资源与环境,2019,29(6):50-57.

[26] SHAN Y L,GUAN Y R,HANG Y,et al. City‑level emission peakand drivers in China[J]. Science bulletin,2022,67(18):1910-1920.

[27] SHAN Y L,LIU J H,LIU Z,et al. An emissions‑socioeconomic inventoryof Chinese Cities[J]. Scientific data,2019,6(1):1-10.

[28] 袁航,朱承亮. 国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J]. 中国工业经济,2018(8):60-77.

[29] 干春暉,郑若谷,余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究,2011,46(5):4-16,31.

[30] 苏红键,赵坚. 产业专业化、职能专业化与城市经济增长:基于中国地级单位面板数据的研究[J]. 中国工业经济,2011(4):25-34.

[31] 石庆玲,陈诗一,郭峰. 环保部约谈与环境治理:以空气污染为例[J]. 统计研究,2017,34(10):88-97.

[32] 谭书先,赵晖. 环保约谈制度的作用机理与实践优化[J]. 南京社会科学,2022(3):63-72.

[33] 杨斯悦,王凤,刘娜.《大气污染防治行动计划》实施效果评估:双重差分法[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(5):110-117.

[34] 刘张立,吴建南. 中央环保督察改善空气质量了吗:基于双重差分模型的实证研究[J]. 公共行政评论,2019,12(2):23-42,193.

[35] 王贞洁,王惠. 低碳城市试点政策与企业高质量发展:基于经济效率与社会效益双维视角的检验[J]. 经济管理,2022,44(6):43-62.

[36] ANNICCHIARICO B,DI DIO F. Environmental policy and macroeconomicdynamics in a new Keynesian model[J]. Journal of environmentaleconomics and management,2015,69:1-21.

[37] GUO K M,HANG J,YAN S. Servicification of investment andstructural transformation:the case of China[J]. China economic review,2021,67:101621.

[38] AGHION P, DURLAUF S N. Handbook of economic growth[C]//HERRENDORF B, ROGERSON R, VALENTINYI Á. Chapter 6‑Growth and structural transformation. Amsterdam: Elsevier,2014:855-941.