全球价值链分工地位、技术创新与企业排污强度

2023-08-17宋跃刚郝夏珍

宋跃刚 郝夏珍

摘要 贸易与环境是新发展格局下中国可持續发展的重大议题。降低企业污染排放强度是保证经济可持续发展并实现节能减排的重要手段,同时企业参与全球价值链分工作为技术创新的重要来源是环境效应改善的关键动力。该研究在阐明全球价值链分工地位通过技术创新影响企业排污强度作用机制的基础上,利用2000—2014年企业污染排放数据库、海关进出口数据库、企业专利数据库与工业企业数据库的匹配数据,实证检验了全球价值链分工地位对中国制造业企业排污强度的影响,并使用2010—2019年上市公司和制造业分行业数据进一步验证核心结论的稳健性。研究结果表明:①企业参与全球价值链分工总体上表现出正向环境效应,即全球价值链分工地位可以降低企业单位产值的污染排放量,这一核心结论在经过更换衡量指标、更换样本数据以及内生性讨论等稳健性检验后依然成立;②作用机制分析结果表明,全球价值链分工地位通过产出效应与技术创新效应降低企业排污强度;③异质性分析结果表明,不同企业所有制类型、技术水平以及区域特征下,全球价值链分工地位对外资企业、高技术水平企业以及东部地区企业排污强度的降低作用更为明显;④与传统新古典框架探讨环境问题关注的行业间结构效应不同,该研究从行业层面分解排污强度指标,对企业间资源再配置引发的行业内结构效应进行考察,发现资源再配置效应对行业排污强度降低的贡献度为55. 39%,且其是全球价值链分工地位降低排污强度的重要渠道。为此,该研究从实施更加主动的开放战略、增强企业技术创新能力以及鼓励不同类型企业协调发展等方面提出相关政策建议,为推进中国经济高质量发展提供理论支撑和经验证据。

关键词 全球价值链分工地位;排污强度;技术创新;资源再配置

中图分类号 F279;F425 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2023)07-0191-11 DOI:10. 12062/cpre. 20220925

推进贸易强国与科学治污是全面建设社会主义现代化国家,向第二个百年奋斗目标进军阶段中国经济高质量发展的重要任务。党的二十大报告中明确指出“统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”。目前,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,持续提升生态环境治理能力和水平,更好地统筹高水平保护与高质量发展成为必然选择。中国作为世界第一大能源消费国,在经济快速发展的同时,环境污染问题也日益突出。环境污染形式大部分是以煤烟型为主的大气污染,并且是世界二氧化硫排放量最多的国家,2020年中国二氧化硫排放总量为318. 2万t,其中,工业源二氧化硫排放量为253. 2万t,占全国二氧化硫排放量的79. 6%。此外,“十四五”规划中指出要加快实现经济发展方式转型升级、推动实现经济高质量发展。因此,现阶段应致力降低总体污染排放量,改善生态环境质量。随着全球化日趋深入,全球价值链(GVC)在世界范围内铺开,覆盖全球的生产网络日益繁荣,同时全球价值链作为一种组织和治理机制,通过国际分工网络在全球范围内配置生产要素而产生贸易流向,也因此成为全球再布局环境污染的过程。随着全球价值链分工地位的提升,参与全球价值链分工能否降低企业排污强度?技术创新在其中的作用如何?全球价值链分工地位与企业排污强度的关系是否会因企业差异而存在非对称效应?全球价值链分工地位是否会通过资源再配置效应影响行业总体的排污强度?为了检验企业参与全球价值链分工和排污强度之间的关系,该研究利用企业污染排放数据库构建企业排污强度指标,同时利用2000—2014年中国海关进出口数据库、中国工业企业数据库、专利数据库的合并数据,从微观层面构造企业全球价值链分工地位指标,分析全球价值链分工地位对企业排污强度的作用机制与非对称效应。

1 文献综述

与该研究相关的文献主要包含两部分:一部分是探讨环境污染的影响因素,另一部分是考察全球价值链的环境效应。

随着工业化的发展,全球范围内面临着越来越严重的环境问题,对环境污染影响因素的研究日益增多。一部分文献从企业人力资本、创新、出口、FDI、服务业开放等视角考察其对环境污染的影响。Fu[1]从企业人力资本角度指出高级人力资本可以抑制污染排放,改善企业环境绩效。Bloom等[2]和Shapiro等[3]指出企业创新会提升生产率,降低企业污染排放量。He等[4]从企业层面建立贸易模型,指出出口可以提升企业能源利用效率,减少企业污染排放量。叶素云等[5]运用中国30个省份的数据考察了FDI对省域环境效率的影响,指出FDI流入在降低东中部地区能源强度的同时,也导致西部地区承接了大量外资企业转移的高耗能产业成为污染转移的主要区域进而不利于环境效率的改善。苏丹妮等[6]探讨了服务业外资开放对环境污染的影响,研究表明服务业外资开放可以显著降低企业二氧化硫排放强度。

另一部分文献主要从国家、行业与企业层面研究全球价值链的环境效应。在国家层面,吕延方等[7]基于全球多区域投入产出模型测算中国对外贸易隐含碳,发现全球价值链参与度对出口和进口贸易隐含碳具有非线性影响。徐博等[8]以全球主要经济体为研究对象,发现全球价值链分工地位可以通过提高绿色能源使用率降低碳排放量;在行业层面,吕越等[9]和李焱等[10]研究指出全球价值链嵌入在一定程度上减少了中国制造业碳排放量。孙华平等[11]研究指出全球价值链嵌入程度可以改善行业环境效应,但全球价值链嵌入地位与行业环境效应负相关;在企业层面,苏丹妮[12]分析了全球价值链不同嵌入方式对企业排污强度的影响,并指出绿色技术进步是企业全球价值链嵌入影响节能减排的重要机制。

通过梳理上述文献可知:首先,现有文献主要关注环境污染的影响因素与全球价值链的环境效应,且研究结论也不一致。其次,鲜有文献从理论层面构建全球价值链分工地位对企业排污强度影响的数理模型,并系统阐述技术创新的中介作用。最后,现有文献考察的结构效应主要是新古典比较优势框架下的行业间结构效应,较少深入行业内分析以异质性企业理论为基础的制造业行业内结构变动效应。

该研究可能的边际贡献包括:第一,理论推导上,基于质量内生决定理论与内生增长模型,将最终产品质量与中间产品技术纳入同一分析框架内,建立了全球价值链分工地位影响企业排污强度的理论模型。第二,实证研究上,在测算企业排污强度与全球价值链分工地位指标基础上,从企业所有制类型、技术水平与区域特征等异质性视角分析企业参与全球价值链分工对排污强度的非对称效应。第三,研究视角上,从动态演进视角对行业污染排放强度进行分解并考察行业内结构效应,研究发现行业内结构效应是全球价值链分工地位降低排污强度的重要路径,深化了对中国制造业企业环境效应改善动力来源的认识。

2 全球价值链分工地位对企业排污强度的影响机制与研究假说

为了进一步分析企业参与全球价值链分工对排污强度影响的微观机制,在Hallak等[13]、易信等[14-15]和刘冬冬等[16]理论模型基础上,阐述全球价值链分工地位、技术创新对企业排污强度的影响机制。

2. 1 消费者效用最大化行为

借鉴Hallak等[13]和刘冬冬等[16]的研究,假设消费者效用函数为:

3. 3 数据来源与匹配

数据来自2000—2014年中国企业污染排放数据库、海关进出口数据库、专利数据库以及工业企业数据库。主要借鉴田巍等[25]、陈钊等[23]、陈登科[26]和李兵等[27]的研究将上述四个数据库匹配,第一步将工业企业数据库与海关数据库匹配:首先,按照企业名称匹配;其次,将匹配不成功的数据按照企业邮政编码和电话号码后7位进行匹配。第二步将企业污染排放数据库与上述数据库匹配:首先,按照企业法人代码匹配;其次,将匹配不成功的数据按照企业名称匹配;最后,对企业名称进行处理,按照处理后的企业简称匹配。第三步将以上两步匹配成功的数据按照企业名称与专利数据库匹配,最终得到研究数据。

3. 4 描述性分析

3. 4. 1 企业污染排放数据库数据说明

上述数据库中企业污染排放数据库是尚未被学术界广泛使用的数据集,且数据由企业自行报告,企业因为环保压力有瞒报污染排放量的動机。研究选取企业污染排放数据库的废水、氨氮、废气、烟粉尘、二氧化硫排放量指标与中国工业企业数据库中的企业总规模指标作为分析对象,绘制上述指标与企业污染排放数据库中的煤炭消费总量之间的关系图形[26]。如果企业污染排放数据库中的数据存在随意报告或错报的问题,那么煤炭消费量与上述指标就不存在系统性关系。从图1(a)—图1(e)中可知企业生产过程中排放的废水、氨氮、废气、烟粉尘与二氧化硫数量随煤炭消费量的增加而增加,符合实际情况。鉴于废水等污染物排放量均来自企业污染排放数据库,因此,图1(f)呈现了工业企业数据库中的企业规模与企业污染排放数据库中的煤炭消费量之间的关系,结果同样与实际相符。

3. 4. 2 企业全球价值链分工地位指标变动趋势

图2绘制了中国企业全球价值链分工地位指标的总体变化趋势图,从中可知,中国企业全球价值链分工地位从2000年的-0. 448逐步上升到2014年的-0. 275,中国企业全球价值链分工地位指标为负,却呈逐年上升趋势。

3. 4. 3 主要变量的描述性统计分析

表1报告了主要变量的描述性统计分析特征。

4 实证结果检验

4. 1 基准回归检验

表2报告了基准回归的估计结果。从表2列(1)和列(2)知,企业参与全球价值链分工能显著降低企业排污强度。对此,可能的解释有:一方面参与全球价值链分工推动企业融入全球生产网络,扩大生产规模提高总产值,使企业有足够的能力和意愿投资减排设备降低排污强度,这是企业参与全球价值链分工的“产出效应”。另一方面企业参与全球价值链程度越高,可能拥有更多的人才、技术等高质量生产要素,在生产环节中主要从事研发创新、核心零部件生产、品牌设计等高附加值工作,企业整体的技术水平较高进而推动排污强度下降,这就是全球价值链带来的“技术创新效应”。验证了前文提出的假说H1。表2的列(3)和列(4)进一步报告了加入控制变量的结果,核心解释变量的系数始终显著为负,上述结论在控制企业层面因素后仍然成立,表明回归结果具有稳健性。

4. 2 机制检验

在上述回归结果基础上,将进一步检验企业参与全球价值链分工对排污强度的影响机制。

4. 2. 1 产出效应或排放效应检验

由式(18)可知企业排污强度指标用二氧化硫排放量除以工业总产值表示,则排污强度降低是由二氧化硫排放量的下降(排放效应)还是工业总产值提高(产出效应)引起的?因此,该研究分别将企业二氧化硫排放量与总产值作为因变量,检验企业排污强度降低是由排放效应还是产出效应引起。从表3列(1)和列(2)可知,以二氧化硫排放量作为因变量时,自变量系数为负但不显著。而以企业总产值为因变量进行回归时,全球价值链分工地位显著为正。表明参与全球价值链分工降低企业排污强度主要是通过增加总产出实现的。

4. 2. 2 技术创新效应检验

由理论推导可知企业参与全球价值链分工通过技术创新影响企业排污强度,因此,依据模型(14)—模型(17)进行实证检验。从表4 列(2)的回归结果可知,技术创新显著降低企业排污强度;从表4列(3)可知企业参与全球价值链分工对技术创新具有显著促进作用;从表4列(4)可知全球价值链分工地位与企业排污强度显著负相关,在引入企业技术创新中介变量后,全球价值链分工地位对企业排污强度的作用效果减弱,表明其中的影响被企业技术创新替代,因此,技术创新是全球价值链分工地位影响企业排污强度的重要渠道,验证了假说H2。

4. 3 异质性检验

再从异质性视角分析企业参与全球价值链分工对排污强度的非对称效应。

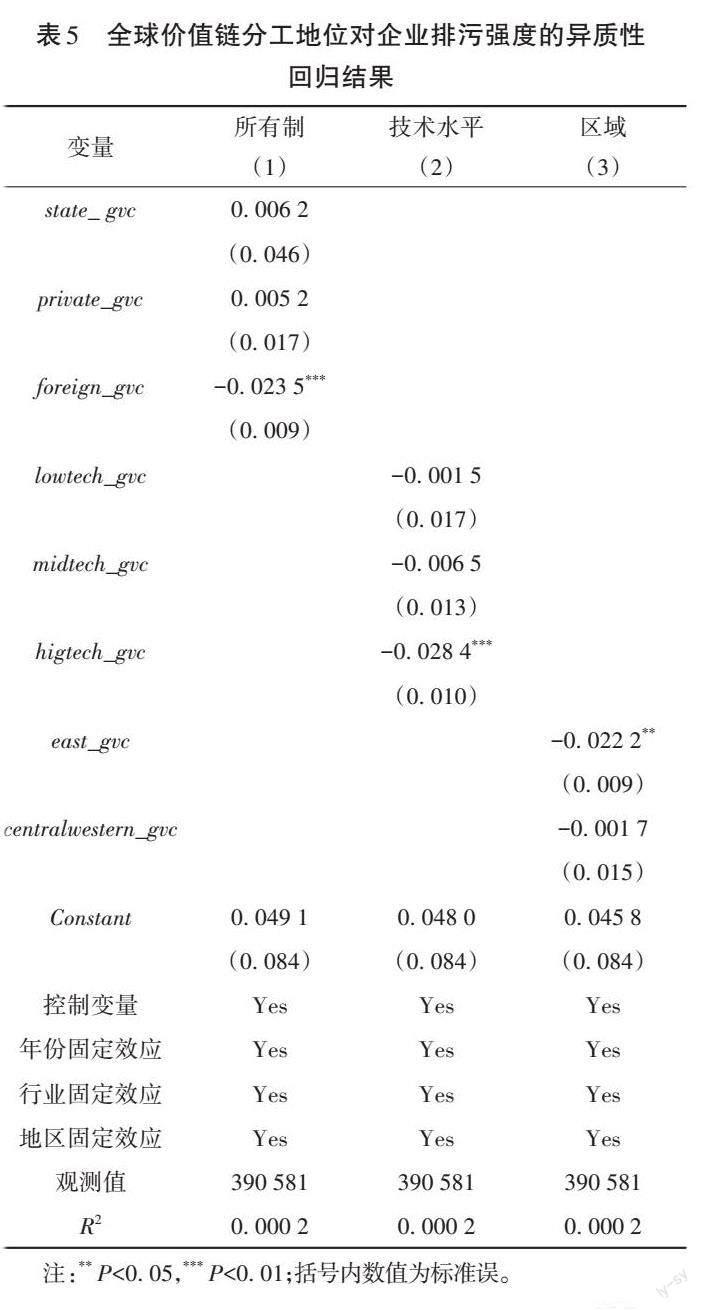

区分企业所有制性质。表5列(1)报告了国有企业()、私营企业()与外资企业()的回归结果,表明外资企业参与全球价值链分工可以有效降低企业排污强度。其中,可能的原因是外资企业拥有先进的技术水平以及稳定的资金来源,在生产过程中实现对高耗能生产要素的替代,参与全球价值链分工推动技术创新降低排污强度。

区分企业技术水平。表5列(2)报告了低技术水平企业()、中技术水平企业()与高技术水平企业()的回归结果,从中可知高技术水平企业参与全球价值链分工对排污强度的降低作用最大。其中可能的原因是高技术水平企业具有较高的研发创新能力和技术吸收能力,参与全球价值链分工一方面可以获取技术溢出效应提升企业生产率,另一方面会将低附加值高污染生产环节转移至中低技术水平企业,进而降低排污强度。

区分企业所处区域。表5列(3)报告了东部地区企业()与中西部地区企业()的回归结果,从中可知东部地区企业参与全球价值链分工对排污强度的降低作用更为明显。对此可能的解释是:一方面,东部地区拥有优越的地理位置、高端的要素资源以及雄厚的经济实力,靠近海外市场且区域内企业大多为技术密集型企业,参与全球价值链分工会降低区域内污染物排放。另一方面东部地区企业凭借在基础设施、研发创新以及人才储备等方面的优势,在参与全球价值链分工后可将资源密集型的高污染行业转移至环境门槛低的中西部地区,改善地区内企业的环境绩效。

4. 4 稳健性检验

4. 4. 1 替换因变量

在基准回归中,用二氧化硫排放量得到企业排污强度指标,考虑到污染排放问题实际上是能源利用问题,企业中大部分二氧化硫排放是由于煤炭使用引起,因此,用工业总产值与煤炭消费量的比重作为企业排污强度的替换变量进行研究,回歸结果见表6列(1)。显然,企业参与全球价值链分工能显著改善环境效应,与前文结论一致。

4. 4. 2 排除2008年金融危机的影响

考虑到2008年的金融危机对全球价值链分工地位可能会产生影响,进而导致该研究结论出现偏误,因此,剔除2008年和2009年的数据,再分析全球价值链分工地位对企业排污强度的影响。表6列(2)的结果显示在排除2008年金融危机干扰后,全球价值链分工地位仍然可以显著降低企业排污强度。

4. 4. 3 上市公司视角的检验

由于中国企业污染排放数据库更新到2014年,为了进一步探究2014年后全球价值链分工地位对企业排污强度的影响,运用2010—2019年中国上市公司数据进行分析。首先,借鉴唐宜红等[28]的方法运用对外经济贸易大学全球价值链研究院(UIBE GVC Index)的ADBMRIO2021数据库中行业全球价值链分工地位指标,用行业名称与国泰安数据匹配,最终得到上市公司全球价值链分工地位指标;其次,借鉴胡曲应[29]的处理方法运用排污费/营业收入作为企业排污强度的替换变量,上市公司排污费数据来自各企业年报与《上市公司环境信息披露指南》。表6列(3)回归结果表明全球价值链分工地位可以显著改善上市公司环境效应,表明前文结论具有稳健性。

4. 4. 4 行业维度的检验

进一步检验全球价值链分工地位对排污强度的影响在行业层面是否成立。该研究运用2010—2019年《中国能源统计年鉴》《中国工业统计年鉴》以及《中国统计年鉴》行业层面二氧化硫排放量、工业产值数据计算行业排污强度指标,并运用行业名称进行匹配,最终得到2010—2019年中国14个制造业行业的数据。表6列(4)回归结果表明,全球价值链分工地位和排污强度显著负相关,前文得出的结论在行业层面仍然成立。

4. 4. 5 内生性检验

考虑核心变量间可能存在反向因果关系造成估计偏差,进一步采用2SLS进行内生性检验,一方面,使用企业所在省份(自治区、直辖市)的海拔高度作为企业参与全球价值链分工的工具变量[30]。海拔高度会影响交通条件,海拔高的地区距离重要港口较远,交通运输成本较高,不利于国际贸易分工,且海拔高度是由地理因素来衡量的,满足相关性和外生性条件。另一方面,使用解释变量的滞后一期项作为工具变量。从表6列(5)可知全球价值链分工地位的估计系数为负且在1%的水平上通过了显著性检验,表明前文回归结果具有稳健性。同时对工具变量进行弱工具变量与过度识别检验,其中得出的Cragg‑Donald Wald F检验值大于弱识别检验在10%水平的临界值,Sargan检验通过了过度识别检验,说明选取的工具变量是有效的。

5 全球价值链分工地位与行业排污强度变动:资源再配置效应

前文系统给出了全球价值链分工地位降低排污强度及其作用机制的微观证据,那么,全球价值链分工地位是否也可以降低行业总体的排污强度?通常情况下,行业总体排污强度的降低通过企业自身排污强度降低与资源在不同企业间的再配置效率改善这两种途径实现,其中,资源能否从高污染企业向低污染企业流动是更值得关注的问题。因此,将从微观企业视角转至中观行业视角,从资源再配置效应角度进一步分析参与全球价值链分工与行业排污强度之间的关系。

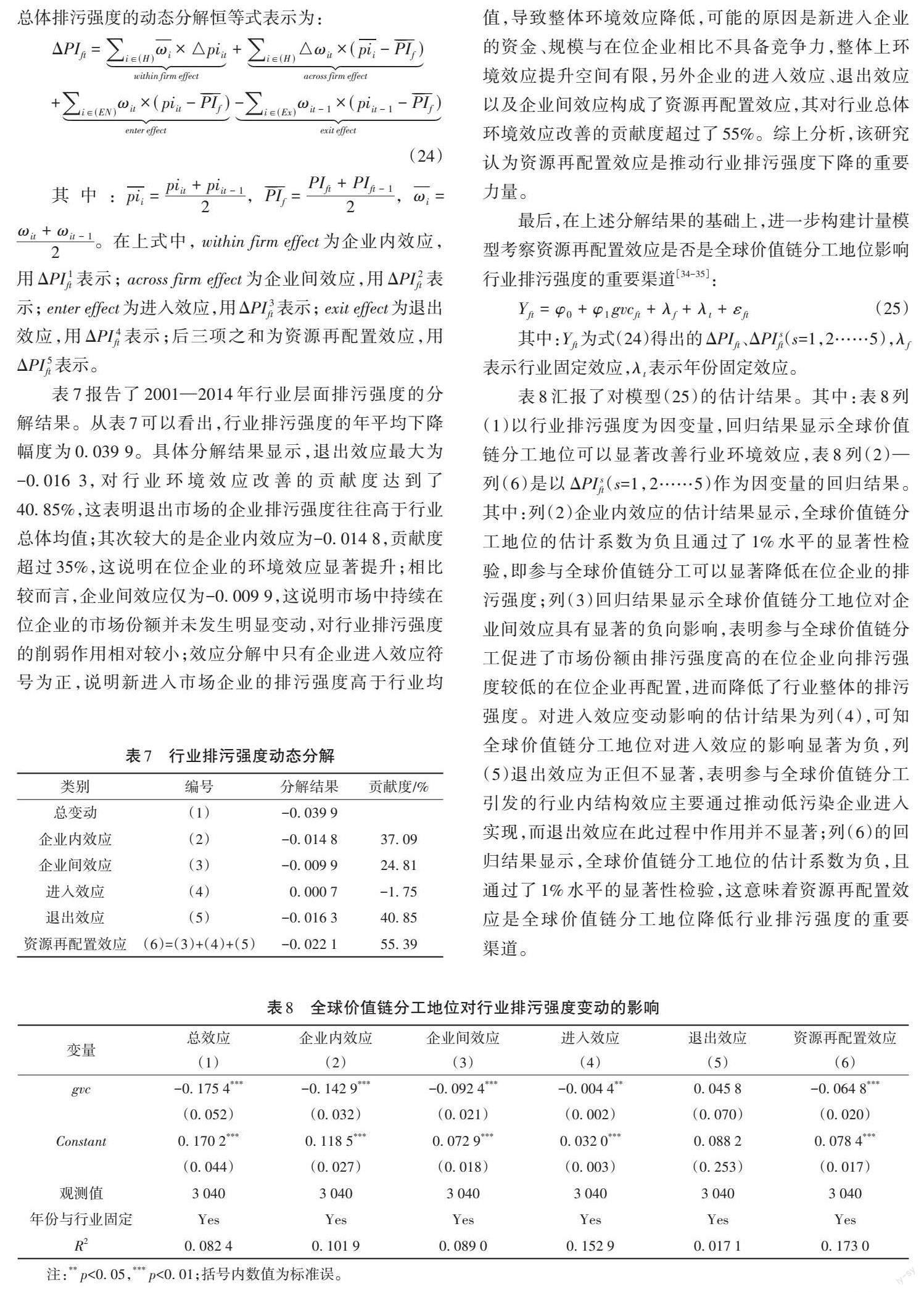

为了考察资源再配置效应对行业排污强度的影响,采用Griliches等[31]、毛其淋等[32]和刘信恒[33]的方法,对行业排污强度指标进行动态分解,具体而言行业排污强度的变动主要分解为4项:“企业内效应”“企业间效应”“进入效应”和“退出效应”,其中,后三项之和为资源再配置效应。

表8 汇报了对模型(25)的估计结果。其中:表8 列(1)以行业排污强度为因变量,回归结果显示全球价值链分工地位可以显著改善行业环境效应,表8 列(2)—列(6)是以Δ(=1,2……5)作为因变量的回归结果。

其中:列(2)企业内效应的估计结果显示,全球价值链分工地位的估计系数为负且通过了1% 水平的显著性检验,即参与全球价值链分工可以显著降低在位企业的排污强度;列(3)回归结果显示全球价值链分工地位对企业间效应具有显著的负向影响,表明参与全球价值链分工促进了市场份额由排污强度高的在位企业向排污强度较低的在位企业再配置,进而降低了行业整体的排污强度。对进入效应变动影响的估计结果为列(4),可知全球价值链分工地位对进入效应的影响显著为负,列(5)退出效应为正但不显著,表明参与全球价值链分工引发的行业内结构效应主要通过推动低污染企业进入实现,而退出效应在此过程中作用并不显著;列(6)的回归结果显示,全球价值链分工地位的估计系数为负,且通过了1% 水平的显著性检验,这意味着资源再配置效应是全球价值链分工地位降低行业排污强度的重要渠道。

6 結论与政策建议

基于2000—2014年中国制造业企业数据,该研究深入考察了全球价值链分工地位对企业排污强度的影响效果与非对称效应。发现:①企业参与全球价值链分工总体上表现出正向环境效应,这一核心结论在经过更换衡量指标、更换样本数据与内生性讨论等稳健性检验后依然成立。②在阐明全球价值链分工地位通过技术创新影响企业排污强度理论机制的基础上,实证检验了企业参与全球价值链分工通过“产出效应”和“技术创新效应”降低排污强度的作用机制。③企业异质性分析结果表明,企业参与全球价值链分工对外资企业、高技术水平企业与东部地区企业的影响更显著。④从行业层面构造排污强度指标,对行业排污强度进行分解,结果表明资源再配置效应的贡献度为55. 39%,资源再配置效应是全球价值链分工地位降低行业排污强度的重要渠道。

基于以上结论,提出如下政策建议:①深度融入全球价值链分工体系,实施更加主动的开放战略,积极鼓励企业“走出去”,不断提升对外开放层次,推动企业通过产出规模扩张提高生产率降低排污强度。②增强对企业的研发投入力度,提升企业技术创新能力,推动企业开展绿色生产活动,进而获得更多环境收益。③积极推动外资、高技术水平企业与东部地区企业参与全球价值链分工,制定和实施针对性的鼓励措施,防止民营企业、中低技术水平企业以及位于中西部地区企业陷入低端发展困境,实现全球价值链分工的环境效应最大化。

参考文献

[1] FU X L. Foreign direct investment,absorptive capacity and regionalinnovation capabilities:evidence from China[J]. Oxford developmentstudies,2008,36(1):89-110.

[2] BLOOM N,GENAKOS C,MARTIN R,et al. Modern management:good for the environment or just hot air?[J]. The economic journal,2010,120(544):551-572.

[3] SHAPIRO J S,WALKER R. Why is pollution from US manufacturingdeclining:the roles of environmental regulation,productivityand trade[J]. American economic review,2018,108(12):3814-3854.

[4] HE L Y,HUANG G. How can export improve firms’ energy efficiency:the role of innovation investment[J]. Structural change and economicdynamics,2021,59:90-97.

[5] 叶素云,叶振宇. FDI对我国地区能源强度影响的经验研究[J].国际贸易问题,2010(9):90-95.

[6] 苏丹妮,盛斌. 服务业外资开放如何影响企业环境绩效:来自中国的经验[J]. 中国工业经济,2021(6):61-79.

[7] 吕延方,崔兴华,王冬. 全球价值链参与度与贸易隐含碳[J]. 数量经济技术经济研究,2019,36(2):45-65.

[8] 徐博,杨来科,钱志权. 全球价值链分工地位对于碳排放水平的影响[J]. 资源科学,2020,42(3):527-535.

[9] 吕越,吕云龙. 中国参与全球价值链的环境效应分析[J]. 中国人口·资源与环境,2019,29(7):91-100.

[10] 李焱,李佳蔚,王炜瀚,等. 全球价值链嵌入对碳排放效率的影响机制:“一带一路”沿线国家制造业的证据与启示[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(7):15-26.

[11] 孙华平,杜秀梅. 全球价值链嵌入程度及地位对产业碳生产率的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(7):27-37.

[12] 苏丹妮. 全球价值链嵌入如何影响中国企业环境绩效?[J]. 南开经济研究,2020(5):66-86.

[13] HALLAK J C,SIVADASAN J. Firms’ exporting behavior underquality constraints[R]. 2009.

[14] 易信,刘凤良. 金融发展、技术创新与产业结构转型:多部门内生增长理论分析框架[J]. 管理世界,2015(10):24-39,90.

[15] 金芳,齐志豪,梁益琳. 大数据、金融集聚与绿色技术创新[J].经济与管理评论,2021(4):97-112.

[16] 刘冬冬,谢会强,郑淑芳. 全球价值链嵌入、创新驱动与中国制造业升级[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2021(3):17-32.

[17] 刘啟仁,陈恬. 出口行为如何影响企业环境绩效[J]. 中国工业经济,2020(1):99-117.

[18] 苏丹妮,盛斌,邵朝对,等. 全球价值链、本地化产业集聚与企业生产率的互动效应[J]. 经济研究,2020,55(3):100-115.

[19] 宋躍刚,郑磊. 中间品进口、自主创新与中国制造业企业出口产品质量升级[J]. 世界经济研究,2020(11):26-44,135.

[20] 苏丹妮,盛斌. 出口的环境效应:来自中国企业的微观证据[J]. 国际贸易问题,2021(7):142-158.

[21] ANTWEILER W,COPELAND B R,TAYLOR M S. Is free tradegood for the environment?[J]. American economic review,2001,91(4):877-908.

[22] KOOPMAN R,POWERS W,WANG Z,et al. Give credit wherecredit is due: tracing value added in global production chains[R].2010.

[23] 陈钊,陈乔伊. 中国企业能源利用效率:异质性、影响因素及政策含义[J]. 中国工业经济,2019(12):78-95.

[24] 韩超,王震,田蕾. 环境规制驱动减排的机制:污染处理行为与资源再配置效应[J]. 世界经济,2021,44(8):82-105.

[25] 田巍,余淼杰. 中间品贸易自由化和企业研发:基于中国数据的经验分析[J]. 世界经济,2014,37(6):90-112.

[26] 陈登科. 贸易壁垒下降与环境污染改善:来自中国企业污染数据的新证据[J]. 经济研究,2020,55(12):98-114.

[27] 李兵,岳云嵩,陈婷. 出口与企业自主技术创新:来自企业专利数据的经验研究[J]. 世界经济,2016,39(12):72-94.

[28] 唐宜红,张鹏杨. 中国企业嵌入全球生产链的位置及变动机制研究[J]. 管理世界,2018,34(5):28-46.

[29] 胡曲应. 上市公司环境绩效与财务绩效的相关性研究[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(6):23-32.

[30] 余泳泽,段胜岚. 全球价值链嵌入与环境污染:来自230个地级市的检验[J]. 经济评论,2022(2):87-103.

[31] GRILICHES Z,REGEV H. Firm productivity in Israeli industry 1979-1988[J]. Journal of econometrics,1995,65(1):175-203.

[32] 毛其淋,许家云. 中间品贸易自由化提高了企业加成率吗:来自中国的证据[J]. 经济学(季刊),2017,16(2):485-524.

[33] 刘信恒. 贸易自由化促进企业能源效率提升吗[J]. 财经论丛,2022(3):3-14.

[34] 闫志俊,于津平. 出口企业的空间集聚如何影响出口国内附加值[J]. 世界经济,2019,42(5):74-98.

[35] 许家云,毛其淋,胡鞍钢. 中间品进口与企业出口产品质量升级:基于中国证据的研究[J]. 世界经济,2017,40(3):52-75.