甘肃白水江国家级自然保护区人兽冲突现状分析

2023-08-16乔明,侯平,黄建

乔 明,侯 平,黄 建

(1.甘肃白水江国家级自然保护区管理局,陇南,746400;2.山水自然保护中心,北京,100871)

人兽冲突是人或野生动物因竞争空间、自然资源对另一方造成不利影响或危害而引发的冲突[1]。最常见的有野生动物偷食破坏农民的庄稼、掠食牧民的牲畜、破坏房屋和基础设施,甚至攻击人造成人身伤害或死亡,继而人们向野生动物报复,恐吓、杀害甚至希望消灭某一个体或物种[2-3]。

人兽冲突受地理、生态环境和人为因素的影响。不同区域、不同的人类干扰活动会引起不同类型的人兽冲突,如三江源地区的人兽冲突为雪豹(Panthera uncia)、棕熊(Ursus arctos)和狼(Canis lupus)等野生动物伤害家畜及破坏房屋等[4];黑龙江、吉林等地频繁发现野生东北虎(Panthera tigris altaica)的踪迹,多次出现“人虎相遇”的情形[5];在云南西双版纳发生过亚洲象(Elephas maximus)闯入村庄,破坏房屋、追赶村民[6];野猪(Sus scrofa)是人兽冲突涉及的主要野生动物,除破坏农作物外,伤畜事件也时有发生[7-8]。经过多年的宣传和保护工作,近年来伤人事件鲜有发生,人兽冲突的表现形式主要为野生动物对财产造成破坏。

人兽冲突可能造成当地居民的损失,一定程度上会增加野生动物保护工作的难度,影响自然保护区工作[9]。2003 年,对陕西老县城自然保护区的调查显示,约一半居民因人兽冲突认为中华扭角羚(Budorcas tibetana bedfordi)不需要被保护[10]。在甘肃白水江国家级自然保护区内,也发生过野猪破坏庄稼、亚洲黑熊(Ursus thibetanus)偷吃蜂蜜和扭角羚、大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)伤人事件[11],为了解该保护区周边社区人兽冲突现状,2021 年5— 12 月,选取保护区中人兽冲突情况比较严重的社区进行问卷调查,收集人兽冲突的相关资料,初步掌握自然保护区内人兽冲突涉及的主要野生动物、财物损失和人身伤害情况,并分析人兽冲突发生的原因,以期为自然保护区出台解决人兽冲突的措施提供建议。

1 研究区概况

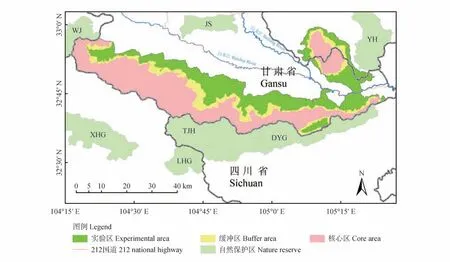

甘肃白水江国家级自然保护区(以下简称“白水江自然保护区”)位于甘肃省南部(图1),地处岷山山系的摩天岭北坡和西秦岭山地的红铜河流域(32°35′—33°0′ N,104°16′—105°26′ E),属北亚热带和暖温带过渡气候区,气候垂直变化比较明显。白水江自然保护区的保护对象为大熊猫及其栖息地。

图1 甘肃白水江国家级自然保护区位置Fig.1 Location of Gansu Baishuijiang National Nature Reserve

白水江自然保护区野生动植物资源丰富,有大熊猫、川金丝猴(Rhinopithecus roxellana)、扭角羚和金猫(Catopuma temminckii)等国家一级重点保护野生动物,亚洲黑熊、藏酋猴(Macaca thibetana)等国家二级重点保护野生动物;珙桐(Davidia involucrata)、红豆杉(Taxussp.)等国家一级重点保护野生植物,水青树(Tetracentron sinense)、连香树(Cercidiphyllum japonicum)等国家二级重点保护野生植物[12]。近年来,白水江自然保护区红外相机监测区域内都发现了野猪的踪迹,有效照片在所有被拍摄物种中最多,数量逐年增加。

白水江自然保护区社区分布在甘肃陇南市文县和武都区,涉及铁楼乡、碧口镇、玉垒乡、中庙镇、丹堡镇、刘家坪乡、范坝镇、洛塘镇、枫相乡和三仓乡 10 个乡镇。根据白水江自然保护区内部调查统 计,区内包括70 个行政村,346 个自然村,12 566 户,38 785 人,居民均居住在实验区,有汉族、藏族和回族,其中汉族占绝大部分。白水江自然保护区内90%以上为农业人口,从地域分布看,大多居住在河谷或低山缓坡带,耕地少。社区内大部分居民主要以种植业、牧业和林业为生,粮食播种面积占总耕地面积的81.65%,主要种植小麦(Triticum aestivum)、玉米(Zea mays)和大豆(Glycine max)等;白水江自然保护区社区科2021 年的调查结果显示,经济作物种植面积只占总耕地面积的18.35%,有较多农户发展养蜂业作为经济收入补充(甘肃白水江国家级自然保护区管理局社区共管成效评估报告,2022)。

2 研究方法

2.1 资料收集

向白水江自然保护区各科室及林业公安、林草局等政府部门收集资料,包括基础资料,如人类活动时空分布数据、野生动物时空分布数据;人兽冲突相关统计资料,如人兽冲突报案情况,白水江自然保护区管理局人兽冲突发生统计资料;政策或补偿资料,如国家和政府人兽冲突解决相关政策和其他补偿方式资料。

2.2 关键信息人访谈调查

(1)白水江自然保护区管理局信息人访谈。关键时间节点,相关政策执行情况,野生动物防护措施情况,对社区报复性行为的容忍情况及其他补偿形式和执行情况。

(2)保护站/村信息人访谈。关键时间节点,相关政策执行情况,其他补偿形式执行情况,社区居民心态情况,野生动物防护措施情况;对社区报复性行为的容忍情况,收集人兽冲突案例,人兽冲突主要物种、发生频率和位置的变化趋势及野生动物活动变化情况。

(3)社区关键信息人访谈。对参与和了解重要案例的人员进行访问调查,了解案例发生过程,后续处理等信息。

2.3 问卷调查

通过前期调查和专家研讨,对白水江自然保护区6 个保护站内靠近林缘的社区进行随机抽样调查,每个保护站至少进行1 个社区调查,至少收集 20份随机问卷样本。

问卷内容包括政策执行情况,其他补偿形式执行情况,野生动物肇事破坏情况,社区居民防护措施情况,野生动物肇事容忍度和报复性行为等。

3 结果

3.1 调查情况

2021 年5—12 月,对白水江自然保护区管理局、文县自然资源局进行访谈调查和资料收集。收集的资料包含人兽冲突相关政策、野生动物资料、人兽冲突案例和人兽冲突补偿情况等。

2021 年8—9 月,对白水江自然保护区6 个保护站、14 个社区完成问卷调查,共获得问卷180 份,其中有效问卷180份。

3.2 人兽冲突现状

3.2.1 破坏情况

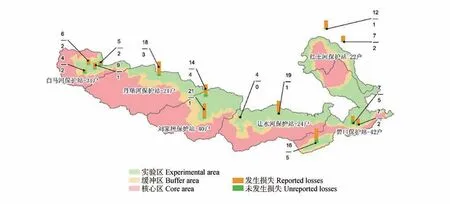

部分受访者只清楚2021 年的情况,无法准确统计每年的受损户数,所以统计5 年内未受人兽冲突损失的户数来说明整体的受损情况。180 份问卷中有31 份表示近年来未受人兽冲突的损失,其中白马河保护站7 份,丹堡河保护站3 份,刘家坪保护站 5份,让水河保护站1份,碧口保护站12份,红土河保护站3 份。为了解哪些区域更易发生人兽冲突,将调查获取发生人兽冲突的区域与调查点位叠加,2017—2021年人兽冲突发生的情况见图2。

图2 2017—2021年白水江自然保护区人兽冲突发生案例分布Fig.2 Distribution of human-wildlife conflicts in Baishuijiang Nature Reserve from 2017 to 2021

未受损失受访者中有16 人的收入以外出务工为主,10 人以务农为主(9人种植茶叶、1人养蜂),其余5人中4人退休、1人有经营性收入。

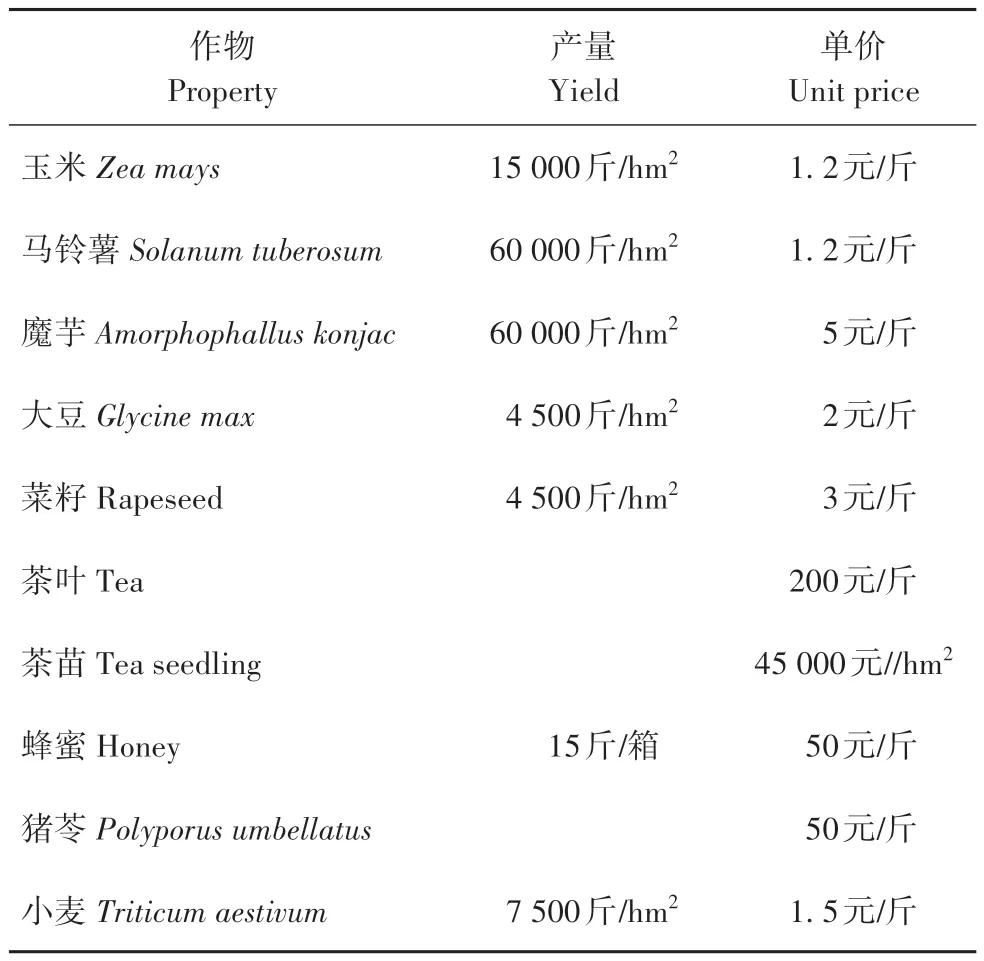

因部分受访者难以估计人兽冲突的直接损失,所以调查时部分受访者提供农作物受损面积,部分提供受损量,为方便统计损失量,以表1 为计算标准。家畜损失较少,以受访者估价为准。

表1 人兽冲突财物损失估价标准Tab.1 Valuation criteria for property loss in human-wildlife conflict

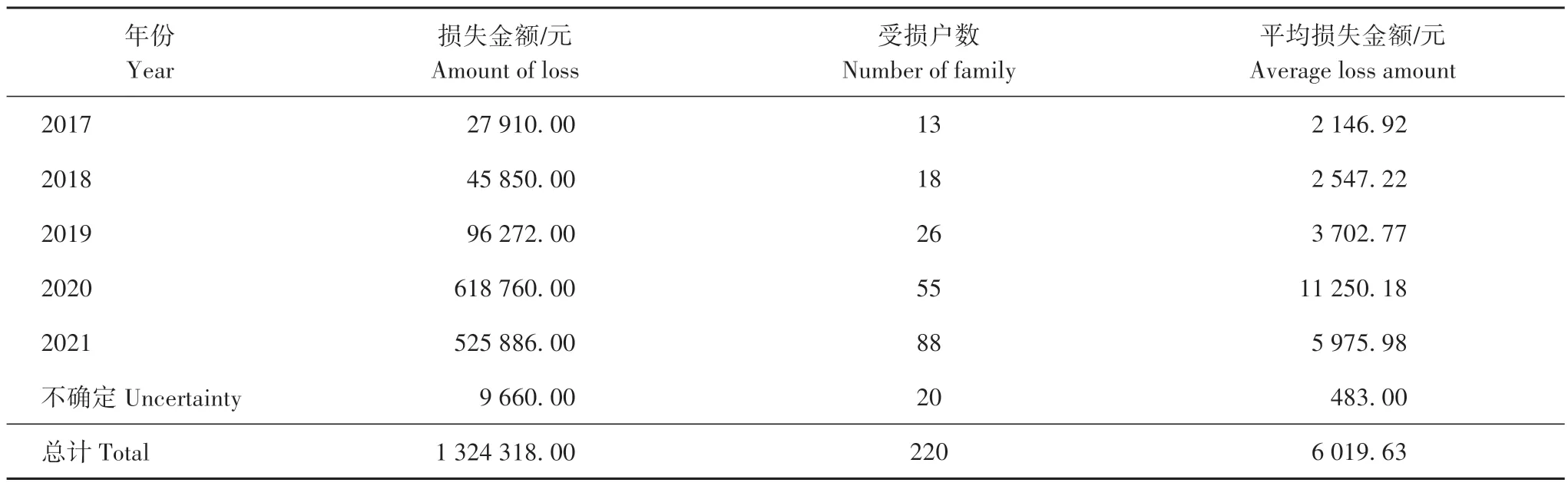

在149 份受损失的问卷中,部分受访者只清楚2021 年的情况,部分能回忆至2017 年,有些能描述每年的损失量。将可描述的损失情况汇总得表2。

表2 各年份人兽冲突造成的损失Tab.2 Property loss caused by human-wildlife conflicts each year

调查结果显示,白水江自然保护区2021 年损失户数最多,为88户,2020年次之,为55户,此外,还有20 户未明确说明每年的损失量,表示近5 年间的每年损失相近。因时间较近,社区居民记忆清晰,2021年受损户数据最准确。采用平均损失金额说明受损情况。5 年间,年平均损失金额大体呈上升趋势,人兽冲突造成的总平均损失为6 019.63 元,2020 年平均损失达最高值(11 250.18 元),2021 年有所下降。2020年平均损失异常升高,主要是野猪破坏了1 hm2茶叶,造成240 000.00 元的损失,若去除这部分损失,2020 年的平均损失为7 014.07 元,仍比2021 年的平均损失金额高。

在调查过程中,有153 位受访者表示人兽冲突情况增多,10 位受访者表示无变化,12 位受访者表示有所减少(7 位主要收入来源为种植茶叶),其余 5位受访者表示未留意、不清楚。

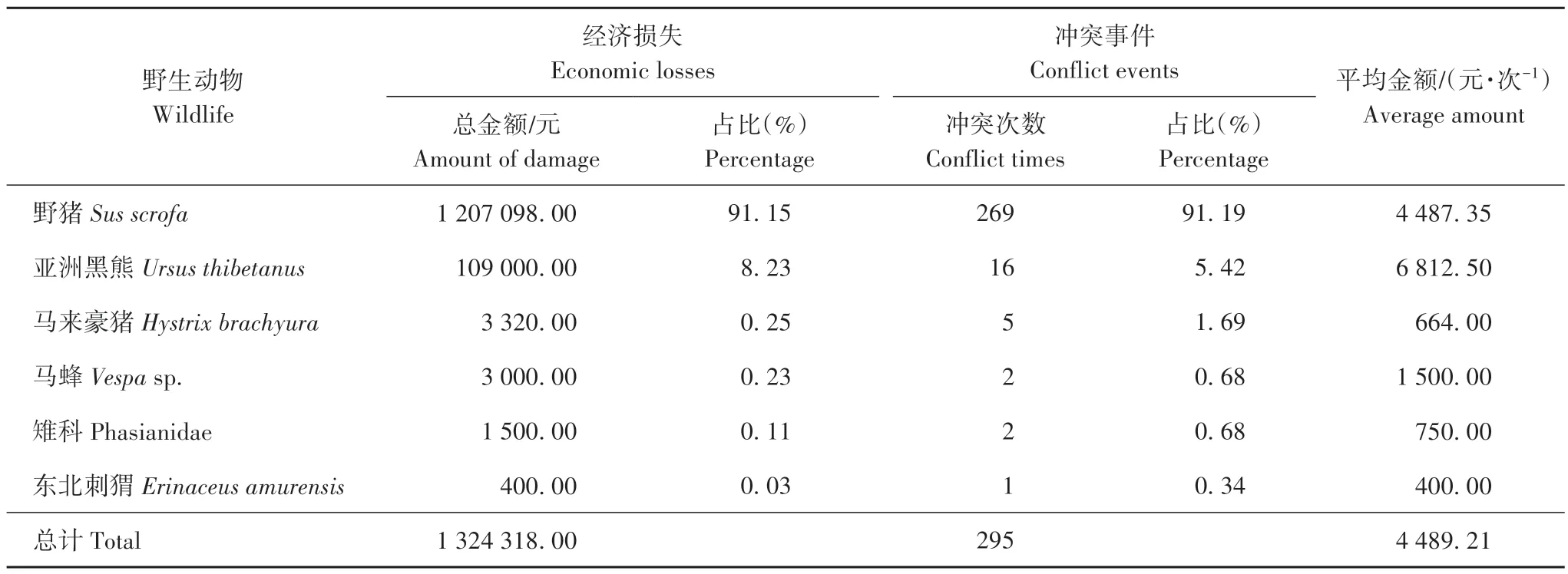

对损失记录进行统计分析,总计有295 条野生动物造成的损失记录和271 条明确被破坏财物的记录。

由表3 可知,白水江自然保护区内造成损失最大和次数最多的野生动物均为野猪,经济损失总金额占比为91.15%,冲突事件总次数占比为91.19%;其次是亚洲黑熊,占比分别为8.23%和5.42%,其 余物种造成的损失和次数均较低。亚洲黑熊造成 的平均损失金额最高,为6 812.50 元,野猪次之,为4 487.35元。

表3 人兽冲突造成的经济损失Tab.3 Economic losses caused by human-wildlife conflicts

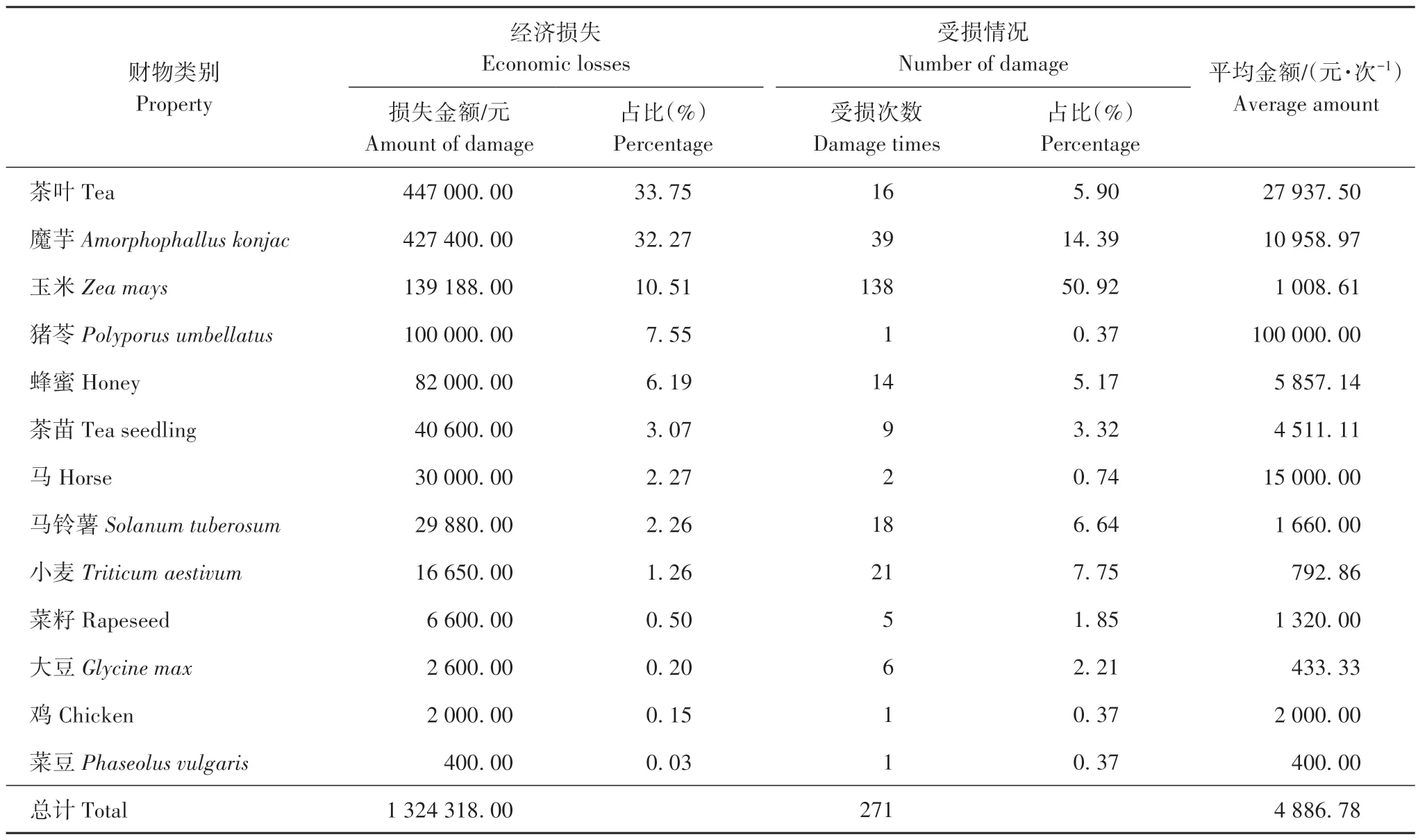

由表4 可知,茶叶和魔芋是损失总金额最高的 2 种农作物,占比分别为33.75%和32.27%;玉米是受损次数最多的农作物,占总次数的50.92%,损失金额占比10.51%,平均损失为1 008.61 元,低于总体平均损失金额(4 886.78 元)。单次损失金额最高的为猪苓,但只有1 次,属特例。此外,有部分损失不易估计,如野生动物对家畜和人的伤害等。

表4 人兽冲突中财物受损情况Tab.4 Property damage in human-wildlife conflicts

总体而言,野猪是白水江自然保护区内人兽冲突涉及的主要野生动物,造成的损失和破坏次数都占绝大部分,其后依次是亚洲黑熊、马来豪猪(Hystrix brachyura)等,野猪造成的平均损失金额低于亚洲黑熊。根据调查,人兽冲突主要发生在村庄附近,财物被损坏的程度与社区居民采取的防护措施有一定关系,即在没有防护的情况下,农作物基本都被破坏,在有防护的情况下,损失有所减轻。

除财物受损外,另有8 起野生动物伤人事件,涉及的野生动物包括大熊猫、野猪、亚洲黑熊和扭角羚。

3.2.2 受访者的反应

有59 位受访者表示财务受损后会上报,但部分受访者表示,多次上报后政府和保护站并未及时处理,因此不会继续上报,现阶段会加强防护;有42 位受访者表示会加强防护,其中有少量受访者会上报损失;有44 位受访者有负面情绪,但不会有其他行为;有19 位受访者表示财务受损是保护区周边的正常现象;仅有1 位受访者表示会下套或使用其他方法捕捉其农田附近的野生动物;其余受访者表示没有想过这个问题,不清楚会怎么做。

文县从2012 年起在县内开展人兽冲突补偿试点工作,统计人兽冲突造成的损失。经统计,2014年上报了14 条人兽冲突造成损失的信息,包含3 条人身伤害信息。2015年0条,2016年1条,2017年2 条,2018 年2 条(蜂蜜损失和人身伤害)。虽然上报的损失信息减少,但通过调查发现,人兽冲突事件并未减少,说明人兽冲突造成损失的信息上报率在试点工作刚开始时较高,但由于保护区和当地政府未及时采取相关措施,使近几年大部分村民保持沉默,信息上报率降低。

此外,受访者对各类人兽冲突造成的损失类别的容忍程度存在差异。(1)遭受财产损失:若受访者只以务农为主要经济来源,则对野猪等破坏庄稼等的行为容忍度低;若受访者可外出务工或作为生态护林员等有其他经济收入,对野生动物破坏庄稼的行为容忍度稍高。(2)遭受人身伤害:受访者对遭受人身伤害的容忍度极低,会激发对野生动物产生极其愤怒的情绪,矛盾更激烈。

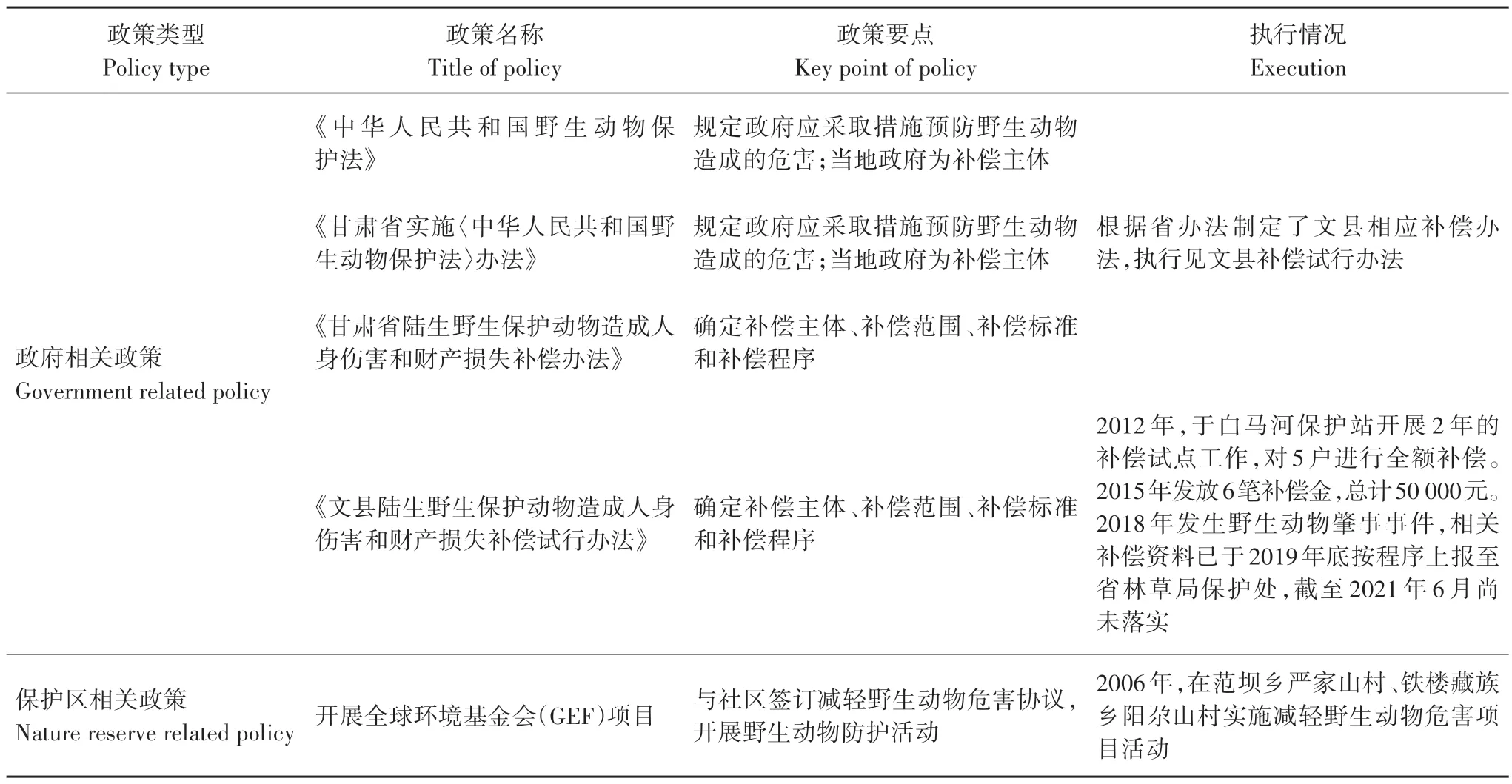

3.3 相关政策及执行情况

对表5 中的政策及执行情况在社区进行问卷调查,结果表明:有122 位受访者表示根本不知道相关部门有关于人兽冲突解决的政策或办法;其余58 位受访者知道有相关政策,但其中19 位受访者并不了解政策的细节。

表5 相关政策要点及执行情况Tab.5 Key points and implementation of relevant policies

136 位受访者不知道附近有因人兽冲突破坏而被赔付的案例,其余44 位受访者知道有赔付的案例,但其中11 位受访者不了解补偿的细节,33 位了解赔付情况的受访者中,有13 位表示附近没有赔付案例,其余受访者多了解人身伤害的赔付案例。

3.4 防护措施及效果

白水江自然保护区管理局和保护站对辖区内关于人兽冲突的防护措施现阶段主要有2 个:一是运用部分天然林保护资金为村民购买铁网进行防护;二是设置提醒标识标牌。

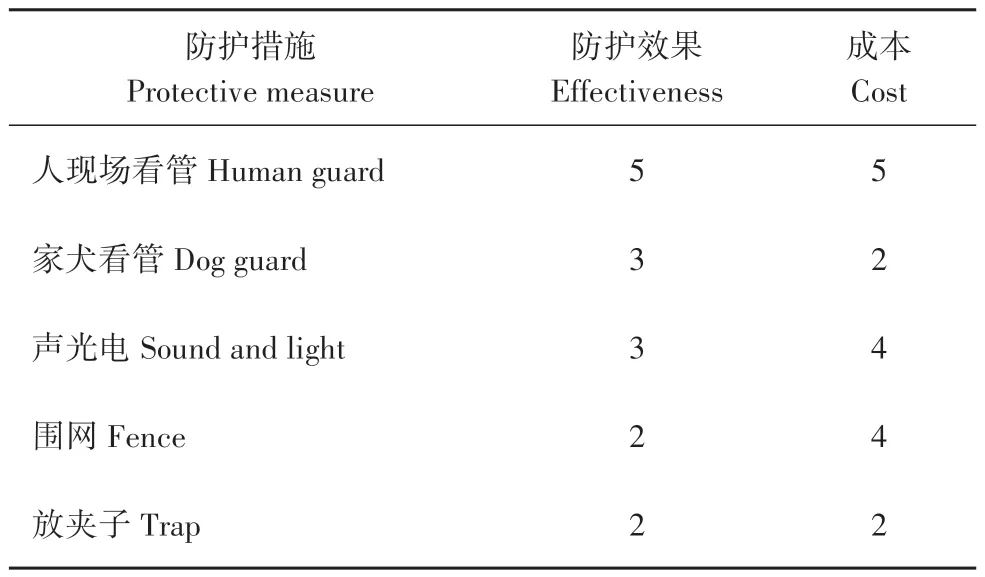

白水江自然保护区在2006 年GEF 项目开展后,未再进行人兽冲突的相关研究与防护措施方式方法的探索,主要依靠社区居民自发防护,防护效果和成本的比较见表6。

表6 防护措施效果和成本Tab.6 Comparison of effectiveness and cost of protective measures

现阶段,社区居民最有效的防护措施是搭建窝棚,由居民现场看守,但这种防护措施的时间成本高。其次是架设围栏,此措施成本为1 500~3 000元/hm2,防护效果会随时间慢慢变差,已出现野猪从围栏下钻入农田破坏农作物的情况。此外,社区居民夜晚会将家犬拴在农田附近,但因少数野猪不害怕家犬,导致防护效果不理想。部分社区居民利用喇叭等发出声响式的防护措施驱赶野生动物,成本为30~ 80 元/个,此防护措施效果也会随时间的推移而变差。另有部分社区居民使用光防护,如燃烧火把或使用电灯等,成本为10 元/晚,也有使用气味和放套子等方法,但总体效果较差,成本投入对于大部分社区居民来说均较高。

4 存在的问题与建议

4.1 人兽冲突存在的问题

4.1.1 防护措施整体效果不好

社区居民在面对日益增长的人兽冲突矛盾时,首先想到的是由家人或家犬看管,这种防护措施虽然有效但时间和人力成本较高,易产生负面情绪。此外,防护网、声光电等防护措施的防护效果一般,未能有效防止人兽冲突事件的发生,且大部分社区居民表示此措施的成本高,难以负担。

4.1.2 补偿资金不能及时到位

目前,保护区内人兽冲突事件发生的次数呈逐年上升趋势,地方财政补偿配套资金不足、资金渠道来源单一和肇事补偿资金缺口较大等,使补偿款不能及时到位。

4.1.3 政策了解和管理工作不到位

保护区和当地政府工作人员对国家和省级补偿制度的学习不够,宣传不到位,对在保护区内人兽冲突发生的类型、频率及地点了解不全面,相关部门沟通衔接不够,社区上报农作物损失及后续的解决事宜工作脱节。

4.1.4 勘查定损与赔付工作滞后

野生动物损毁财物的补偿标准偏低,与实际市场价格出入较大,影响受损群众保护野生动物的积极性。由于资金不足,勘查定损与赔付工作滞后,因赔付不到位,给当地社区居民和保护区间的信任关系稳定造成一定影响。

4.2 人兽冲突缓解建议

4.2.1 扩展野生动物监测范围

白水江自然保护区开展的野生动物监测工作主要集中在核心区,而人兽冲突发生地点多集中在实验区内的居民区,因此建议在实验区内开展野生动物监测工作,摸清野生动物的种类、种群数量、分布范围及活动规律,以便为制定有针对性的防护措施提供准确的基础资料。

4.2.2 建立健全基层保护管理机构和相关制度

解决人兽冲突问题需要省级政府及省林业厅领导的高度重视,建议成立由文县县委、县政府主要领导的白水江自然保护区管理局组成的“管理小组”,明确职责,及时召开工作会议,对保护区内的补偿工作进行扎实部署,开展调查研究,广泛征求意见。乡镇、村社与保护站成立工作领导小组,设立办事机构,具体负责补偿工作的组织实施。村级领导小组,由村委会成员、村民小组组长和党员及群众代表组成,以充分代表广大人民群众的根本利益。加强人员培训,提高人员素质,落实相关政策规定的补偿程序和补偿款,做到核实准确、标准统一、补偿及时和记录详尽等,保证补偿政策的实施效果。在条件允许的前提下,提高野生动物肇事补偿资金标准,对经济作物分类别确定损害补偿标准,按照实际损失面积核查补偿,做到及时受理,加快赔付进度,使受损群众得到应有的补偿。

4.2.3 引入多渠道人兽冲突补偿资金及方式

国家重点保护野生动物造成的人身财产损失应以国家财政补偿为主,地方政府补偿为辅,市、县(区)要把野生动物肇事补偿资金列入财政预算,落实到位。白水江自然保护区开展过GEF 项目,可以此为基础,再次引进野生动物保护组织、社会公益基金和社会公众的支持。同时还可以引入保险机制来缓解人兽冲突带来的矛盾。将引入的各类资金以人兽冲突专项基金的形式,用以补偿当地群众的损失。

4.2.4 建立人兽冲突防护试点社区

在保护区内选取试点社区开展人兽冲突防护和补偿试点工作。以白水江自然保护区为平台,与科研院校等研究机构合作,在保护区内试验新型的防护手段,探索适合白水江自然保护区的野生动物防护措施。在分布相对集中的区域建立野生动物独立栖息地,结合生态移民工程、扶贫工程对在自然保护区或偏远山区居住的个别住户,有计划地迁出保护区,扩大野生动物与人类生活区的距离,减少人与野生动物接触的机会,从而缓解人兽冲突。鼓励当地社区居民改变生计方式,积极引导帮助社区居民调整产业结构,种植野生动物不喜欢采食的农林作物,发展替代经济。对于易受野猪危害的区域,可通过提供公益岗位(清洁员、生态护林员),依托大熊猫国家公园,开展自然教育活动,提高当地社区居民收入,缓解人兽冲突问题。按照工作程序、补偿标准等各环节精心指导,确保补偿工作规范有序进行。总结试点经验,推动保护区及全县防护和补偿工作全面有序规范开展,进一步扩大补偿试点村,拓展试点范围。

4.2.5 开展宣教活动

向社区居民普及预防野生动物肇事的相关知识及补偿政策等。提高村民的自我保护意识和正确的维权意识。同时,对保护区员工开展相应培训,让基层工作人员充分了解和掌握人兽冲突相关政策,及时解答社区居民关于人兽冲突的疑问。