他们曾为京师图书馆“添砖 加瓦”

2023-08-14刘永加

刘永加

今年8月27日,北京圖书馆即国家图书馆的前身京师图书馆正式成立111周年了,从当初的筚路蓝缕到今天的亚洲最大,多少人为之付出了心血和汗水。特别是,在民国时期,更是有许多大家名人为京师图书馆作出了自己的贡献,可谓添砖加瓦,使之馆藏更加丰富,规模不断扩大。

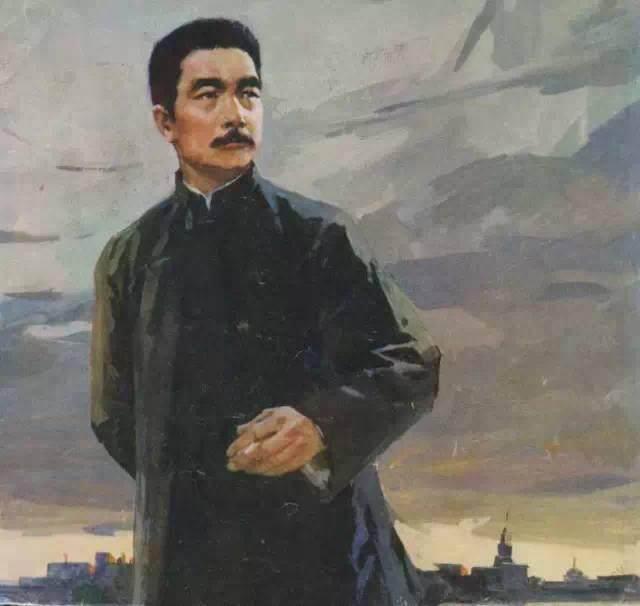

蔡元培助建“四梁八柱”

京师图书馆,是北洋政府时期的国家图书馆。1909年清学部奏请筹建了京师图书馆,馆址定为北京什刹海的广化寺。1913年在宣武门外前青厂设立分馆,1928年更名为国立北平图书馆,第二年迁往中海居仁堂。新中国成立后,更名为北京图书馆。1987年新馆落成,1998年12月经国务院批准,北京图书馆更名为国家图书馆。

现代著名政治家、教育家蔡元培(1868-1940)对北京图书馆是情有独钟,为她的发展做了大量卓有成效的工作和贡献。

图书馆顾名思义,要有馆书才有地方放。所以,蔡元培十分关心京师图书馆的馆舍建设,他等于是给京师图书馆打下了四梁八柱。

由于京师图书馆坐落于方家胡同,馆舍拥挤,藏书不便。一些著名学者致函此时正担任主管全国学术和教育的领导机关南京国民政府大学院院长的蔡元培,请求他将中南海居仁堂拨归国立京师图书馆使用。居仁堂是慈禧太后后期所建的欧式风格建筑,建筑较新,许多单位都争着想使用,可是蔡元培更为关怀图书馆事业,最终批准将居仁堂划拨给京师图书馆使用,从而使京师图书馆增加了宽敞明亮的新馆舍,这是为四梁。1929年8月蔡元培更是担任了新组建的国立北平图书馆馆长,一直到1938年。

国立北平图书馆是由前教育部所属的国立京师图书馆与属于中华教育文化基金董事会的北平北海图书馆合并而成的。在1929年酝酿两馆合并时,不少担任筹备委员的学者持有异议,他们一是担心北海图书馆合并后大权旁落;再一个京师图书馆古籍善本多,而北海图书馆却是外文洋书多,合并了就不能保持各自的特色。他们三番五次上书反对,并推举代表去南京谒见蔡元培面陈理由。蔡元培面对这些老友的不同意见,很是慎重,在权衡利弊后,决定由当时教育部与中华教育文化基金董事会签订了协议书,确保了教育部对图书馆的行政管辖权,蔡元培这才同意两馆合并。还聘请其中的一些知名学者为采书委员会委员,秉承“兼收并蓄”的方针,从而改变了旧京师图书馆的沉闷风气,使新的国立北平图书馆为传播新思想作出了贡献。

蔡元培任职期间恰逢筹划开建新馆舍,经过两年零九个月的建设,新馆落成时,正在上海的蔡元培专程赶回来,以馆长身份主持了开馆仪式,并为此撰写了《国立北平图书馆记》,由钱玄同书写,并刻碑纪念,这是为八柱。

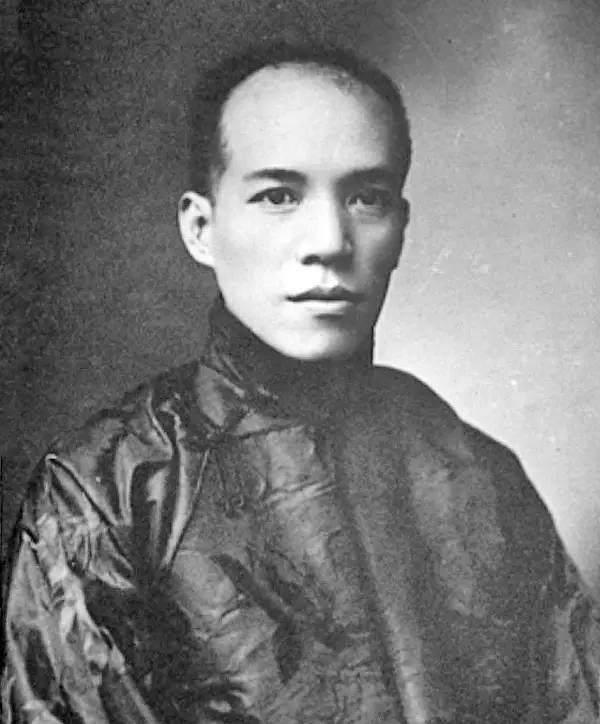

鲁迅为其搬来重量级的

“古砖”

元代北京,专门收藏书籍的图书馆,主要有宏文院和艺林库。到明代,国家藏书发展很快,明朝宫廷建有文渊阁,我国最大的类书、世界上第一部大百科全书《永乐大典》,在明迁都北京时搬到这里收藏。

京师图书馆1910年正式成立时,位于什刹海旁的广化寺内,它的馆藏浩瀚珍贵,尤其是收有南宋皇家旧藏,更是特别珍贵。1912年,教育部长蔡元培聘请著名文学家、思想家鲁迅(1881-1936)到教育部社会教育司任职,后教育部随政府搬到北京,鲁迅任社会教育司第一科科长、教育部佥事,从1912年到1926年,鲁迅一直主管图书馆、博物馆事业,和北京图书馆结下了不解之缘。

当时,由于京师图书馆的位置较为偏僻潮湿,不利于图书的保存和对外开放。1913年教育部决定另觅馆址,同时租用了宣武门外一处民居作为京师图书馆的分馆,鲁迅对分馆的建立十分关注,经常参与指导和建设工作。1915年教育部决定将京师图书馆迁到方家胡同国子监南学,在选址和安排布局上,鲁迅付出了不少心血。到1917年京师图书馆从广化寺迁到国子监南学开馆时,已经初具近代图书馆的规模。

收藏孤本善本珍本,是图书馆的职责所在,鲁迅为此付出了巨大的努力,他给京师图书馆搬来了许多重量级的古“砖”硬货。京师图书馆成立初期,虽然已经有了不少藏书,但对于一个国家级图书馆来说还远远不够,鲁迅亲手经办了许多珍贵图书的收藏,其中著名的文津阁《四库全书》和《永乐大典》残本,就是在鲁迅的不懈努力下才得以移交至京师图书馆收藏的。

早在1909年筹建京师图书馆时,清政府就已决定将藏于承德避暑山庄文津阁的《四库全书》,一套共三万六千册,交付京师图书馆收藏。随着清王朝的结束,此事被搁浅了。鲁迅到教育部主管图书馆工作后,立即开始着手此项工作,他一边通知热河都统交书,一边派专人前往准备将《四库全书》运往京师图书馆收藏。可是热河都统不顾教育部的指令,竟然于1913年底擅自将《四库全书》全部运往北京,妄想自己扣留一部分珍贵古籍。当教育部获悉此消息后再派专员前往车站接书时,却早已被内务部抢先拦截到了故宫文华殿古物陈列所。

四库全书是中国古今图书之总汇,京师图书馆是首都册府,鲁迅认为自应收藏此书,以宏沾溉。为此鲁迅四处奔波,几经交涉。在多方压力下,内务府不得不答应移交教育部。鲁迅闻讯,亲自前往接收,最终耗时数年,到1918年才完成了文津阁《四库全书》移交京师图书馆的工作。现在,北海西侧老北京图书馆门前的文津街,就是因为收藏了承德文津阁《四库全书》而得名的。

我国另一部著名的大型古代典籍《永乐大典》也是命运多舛,历经磨难,到民初存书已经不多了,其中在内阁翰林院有64册残存。筹建京师图书馆时,这64册残存由清政府移交至该馆。但是辛亥革命后,却被清末状元陆润庠从翰林院私自搬回了家中。为了尽快收藏这珍贵的孤本,鲁迅多次以教育部的名义向其索取,最终使该残本得以顺利移交至京师图书馆。1913年鲁迅还将一部铜活字版的《古今图书集成》拨予京师图书馆收藏,这是一部康熙年间的大型类书。

显然,鲁迅对于京师图书馆的建设与发展,尤其是对于孤本珍本善本图书的收藏,功不可没,贡献巨大。

梁启超大肆增加国际级的

西“瓦”

清朝建立后,收集的图书不断增加,除在昭仁殿作为图书馆收藏外,还建立了不少分馆。特别是乾隆年间编纂了浩大的《四库全书》被抄成七份,专门在北京故宫、圆明园建设了文渊阁、文源阁等七阁予以收藏,相当于专题的图书馆。

1925年6月,中华图书馆协会在北京举行成立仪式,现代著名政治家、教育家梁启超(1873-1929)担任董事部部长,他在致演说辞时,提出了图书馆事业发展意见。

早在1924年9月,北京政府创设了中华教育文化基金董事会。第二年6月,决定拨款发展永久性的图书馆事业,随后与教育部签约,合办京师图书馆,条件是,教育部以原方家胡同的馆藏移交行将组建的国立京师图书馆,基金会拨100万元作为新馆筹建经费,并租定北海公园内庆霄楼、悦心殿、静思轩、普安殿一带房舍用于新馆筹建。但是1926年后,北京政府因财政枯竭,无力履约,建馆的事只好由董事会独自操办,筹划将北海公园内所建新馆更名为北京图书馆,由梁启超任馆长,李四光(1889-1971)任副馆长,袁同礼(1895-1965)任图书部主任。

1926年11月,梁启超在致友人信中说:“教育部直辖之方家胡同图书馆,顷已由弟完全接收,改为独立机关,定名为国立京师图书馆。现在与中华文化基金会所设立的北京图书馆仍暂取分立形式,弟以一人兼两馆馆长,俟新建筑成立后,再行合并。”新馆建成后,1928年北京图书馆又改名为北平北海图书馆,考虑到新馆建成后,便于后来两馆合并,国立京师图书馆的馆长也由梁启超兼任。

图书馆藏书不仅要有古代珍本善本孤本,更要有国际视野,文化无国界,那些“东砖西瓦”,梁启超一并兼储并蓄。

梁启超上任后,立即致函李四光和袁同礼,要他们重视图书的采购引进工作,提出了购书的指导方针:首先特别注重引进日本出版物,因为日本研究中国历史和佛教的著作极有参考价值,要优先搜集购买,重要的日本刊物要从第一期买起,不能有缺藏断购现象。其次中文图书购买的原则是,要使北京图书馆与国立京师图书馆的中文图书互为补充,以便后来合并时提高中文图书的质量,多多补充国立京师图书馆缺藏的图书。

梁启超还十分重视民间图书的收藏,当他听说浙江南浔蒋氏“密韵楼”藏书全部被上海东方图书馆收走后,立即写信给其负责人、著名出版家张元济(1867-1959),请求将其中有复本的让给北京图书馆,总算是收藏了一部分珍本。原京师图书馆第三任馆长夏曾佑有一批旧籍出售,梁启超亲自过问,即使价格有增的情况下,北京图书馆也全部买下。梁启超还安排给全国各地学者通信,并找北京各大学和学术团体调查,征求他们对北京图书馆购书的意见,使北京图书馆的藏书更加完善。

四年的时间,董事会共给北京图书馆拨款100万元,除用于馆舍建设外,共用了30万元采购新书,到1929年与国立京师图书馆合并前,中文图书购入8万多册,其中有私人專藏、稿本、方志、家谱、丛书和大量新书;西文图书购入3万多册,包括重要的参考工具书,各国政府出版物、全套期刊、文学音乐美术专著和博士论文。此外还购入了极有价值的满蒙回藏等文种的书籍,这些书籍不仅奠定了北京图书馆的藏书基础,也补充了国立京师图书馆新书短缺的不足,为合并成立国立北平图书馆作了必要的物质准备。

蔡元培、鲁迅、梁启超为京师图书馆、北平北海图书馆、国立北平图书馆所作出的努力和贡献,他们为之实实在在地加盖四梁八柱和添砖加瓦,都为今天的北京图书馆即国家图书馆成为亚洲规模最大的图书馆打下了坚实的基础。这才真的是“前人栽树后人乘凉”啊!