用有趣的循环方式表达对生活诚挚的爱

2023-08-14张茜琳史晨超

张茜琳 史晨超

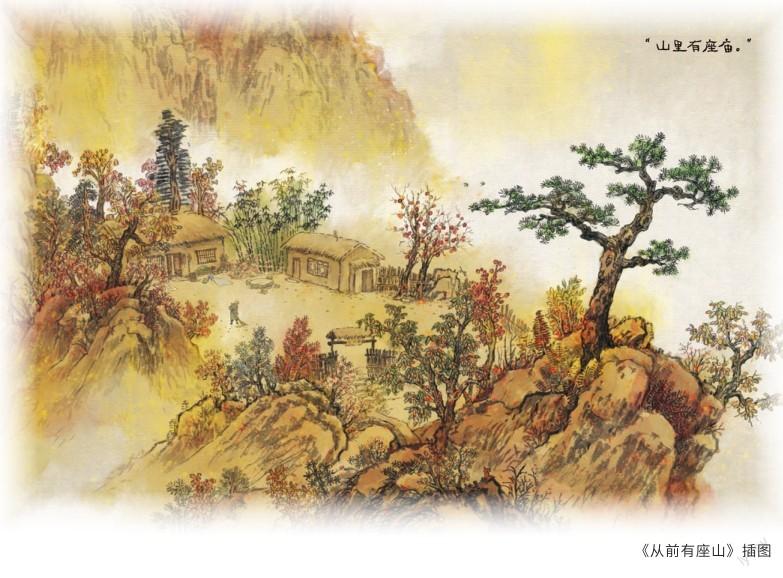

编者按:一页页地翻开《从前有座山》这本图画书,迎面而来一股浓郁的中国风氛围。我们看到了文字与画面有趣的双重循环,一是经典童谣故事里的文字循环,二是中国水墨画面中的生活日常场景和四季循环。父子俩同为这本图书的插画创作者,用中国式简单有趣的循环方式,向读者展示了自己对生活朴实却诚挚的爱。这本图画书创作有怎样有趣的故事?本期专访《从前有座山》绘本插画作者田宇。

《幼》:《从前有座山》是几代人耳熟能详的童谣故事,也是您和您父亲进行图画书创作的首次插画合作,为什么做这个选择,对您而言有特殊含义吗?有什么趣事与我们读者分享一下?

田:首先,我的记忆中始终存在这个故事。从小到大听到的故事很多,但这个故事在记忆里显得异常清晰,这也是它神奇的地方。我做绘本创作之后,突然间想起这个故事,发现它的结构很好玩,四句话为一个小单元,循环四次,即按四个跨页一个单元计算,重复四次,就是十六个跨页,也就是三十二页,正好是适合绘本创作的一个结构。

其次,这个绘本故事的文字很有意思,“从前有座山,山里有座庙,庙里有两个和尚……”,每句话下句的首字和上句的尾字都相连,并层层递进,这种层层递进的感觉与四个跨页构成一个循环的结构,让我产生了要把这个故事创作成绘本的想法。其实这个想法在四五年前就有了,只是阴差阳错到了去年,我父亲和母亲来北京看望我 ,我才又想起了这件事情。我父亲是画中国画的,如果让他画这个故事画面里的环境和山水,我来画这个故事画面里的人物、动物等,相当于我与我父亲画与画之间的一种合作。其实作为两个画画的人,很少有机会在一幅画面上一起画,更何况要画很多张,并且还要成为一本图画书,尤其与我合作的这个人又是我的父亲,这种感觉很有趣。

在这里值得一提的是,机缘是很重要的事情。印象中我父亲喜欢重复画同一个主题,在画面里他经常画一座山,山的深处有一个寺院,这个寺院是真实存在的龙潭寺,其住持也是我父亲的朋友,来我家做过客。我父亲画过很多不同环境和时节下的龙潭寺,比如夜里的、白天的、春天的、夏天的……正好在《从前有座山》故事的画面结构当中,和文字一样,几幅画面是需要重复的。于是,我同时在思考如何去理解“循环”这个话题,我可以把这里面的丰富性呈现出来,读者可以从画面和故事中感受到这种循环里所蕴含的力量……

父親大概用了三个月时间给我提供了完整的画面,我拿到画面后开始在此基础上再去创作人物、动物和季节的更多细节变化。整个故事画面创作的流程,大致就是这样。

《幼》:在这本图画书创作的过程中,文字部分出自经典童谣故事,您如何让插画创作与经典文字产生链接,让读者同时感受绘画和文字这两种语言的节奏美的?

田:一本好的图画书,它的画面和文字一定是双线成立的。这本图画书的创作有非常好的文字基础,从一开始我们就达成共识,要尽可能保持原汁原味的文本自身,要把所有力量放在插画的创作上。文字的简单恰恰给我们留下了很大的画面创作空间。

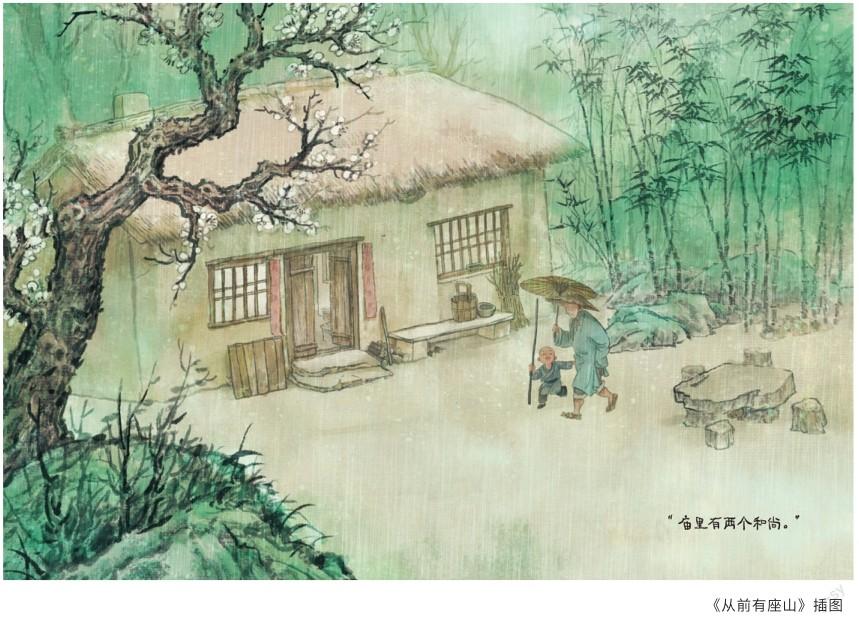

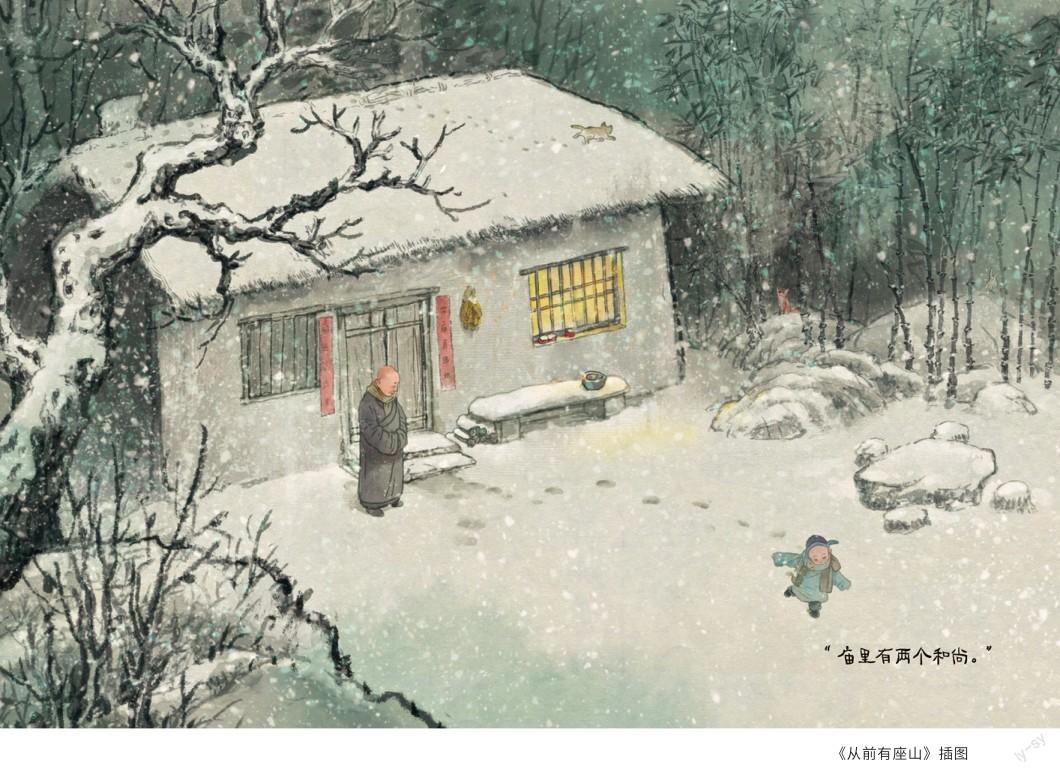

某种程度上讲,这本书对我而言就像无字书,虽然每一页都有文字,但文字就像旋律,一声琴音响过之后,留给我们更多的空间,是在画面里发现的更多趣味,是藏在文字背后的视觉空间。针对这一点,我们设计无数的生活细节和生活痕迹。比如从四季的交替到阴、晴、雨、雪,再到柴、米、油、盐,比如从春天的耕种到秋天的收获,比如生活日常中的砍柴,包括动物在画面里生活的痕迹和细节,比如看到白鹭、丹顶鹤,看到山里有鹿、林间有马等。这些设计和安排,为的是让简单的一句话背后指代的这个视觉世界是活的,是真的可以在里面生活的。

此外,我大胆地把传统意义的庙宇形象换成一个朴素的北方民居的房子,为的是在这个故事里把和尚在庙宇里修行的事情虚化,变成老和尚带着小和尚在山里生活,生活的场景越真实、越朴素,传递出来的力量也就越真切。因此,我对这本书的理解,更像是一种很特别的无字书,在这里的文字只是引导我们到世界的一个旋律,更多的是我们开放地自由地在画面中发现和感受生活的味道。这也是一种很特别的体验,尤其是对现代习惯了都市生活的孩子而言,更是如此。

《幼》:《从前有座山》这个经典童谣故事文字结构很有意思,一直在循环。而您插画部分也在循环,但在四季循环中又有丰富有趣的细节变化。您在创作中如何把握这种文字和画面之间节奏的和谐感,能和我们读者具体聊聊吗?

这本书严格来说没有明确的结尾,比如从冬天开始,然后春、夏、秋,故事似乎突然结束了。但实际并没有。和《从前有座山》的故事文字一样,画面也一直在循环,秋天过后又是一个新的冬天,新的一年开始了。这种清晰的春、夏、秋、冬的循环结构看似是不变的,但循环中又有变化,变化的是始终向前的生活。这种变化并不单指老和尚和小和尚的生活,还包括了之前提到的在他们之外的很多细节,比如小动物们也在这里生活着。这些细节彼此之间也存在关联和互动,是我很喜欢的状态。我第一次翻动这本书的时候很兴奋,因为通过这种循环方式呈现故事所具有的力量,让身为作者的我惊喜不已。虽然每一幅画面我都很熟悉,但翻完书的时候,我油然而生的宁静感和舒适感,恰是我想送给成人的感受,所以达到这个效果对我而言是一种意外的惊喜和收获。

《幼》:本书的图画选用了中国水墨画的表现形式,一页页就如一幅幅展开的画卷,清秀淡雅,既让人仿佛身临其境感受山、林、寺的意境美,又让人仿佛随师徒二人,在周而复始的四季变化中体验淡然从容的生活方式,对孩子们而言是一次很好的中华文化传承的启蒙。两位老师具体如何通过创作达到这种效果的?

田:我父亲加入这次的创作,本身就为这本书打下了一个中国画的视觉基础。他将大半辈子的精力都投入到中国画的创作当中,他来画山水本身就奠定这本书东方视角的基调,再加上图书文字本身具有东方文本的逻辑,让我们在简单又有趣的文字基础上,又看到很多中国文化传递的价值和道理。如果老和尚和小和尚讲道理的话,第一就要让小和尚觉得不枯燥,第二要让小和尚在不同情境下对同一个道理的收获和体会也不一样。所以当我再次创作这本书,就很有诚意地想把文字背后的东西也传递出来,把这种文字循环过程中具备的丰富价值展示给读者,这也很有中国特色。所以从文本的样貌到背后传递出来的信息,再到我们的画法,都是非常中国化的。

我需要考虑的最后一个问题是,怎么保持与故事中两个主角的距离。图画里每一季节的第四幅画,都在描写走进老和尚屋子,但走进去看到的画面并不复杂,只有老和尚、小和尚以及与一些与他们正在做的事发生关联的小物件。我最大程度简化了室内的效果,单纯提取出来一些人和事物,是希望把他们和现在的读者拉开距离,形成远观的感受。我制造这种距离感,一是让读者产生更好的代入感,二是给他们想象的空间,以此强化这两个角色正在做的事所呈现出来的味道。从老和尚给小和尚讲故事,到老和尚给小和尚缝衣服,再到午后两人休憩,这些生活细节符合老和尚讲故事的内容,也向读者充分展现了寻常生活本身所具有的趣味,同时我并没有把室内生活的细节堆满,而在画面上留了一些白。留白也是中国画的一种艺术,这也是我比较满意的地方。

最后需要感谢一下我的责编,给了我创作这本书最大的自由,并且在图书制作上最后呈现出非常雅致的状态,每次翻开都会油然而生一种惬意与自在感。