广州榄雕的“前世今生”

2023-08-13

广州榄雕起源

有关榄雕的文字描述,早在宋代中期就有文献记载,至今已有1 000多年的历史。它的发展兴盛时期可以上溯到明清两代,代表人物有明天启年间江苏常熟的著名榄雕工匠王叔远、清乾隆时期的广州籍宫廷匠人陈祖章,以及清末增城新塘民间艺人湛菊生。

广州榄雕是全国核雕三大流派之一。它取材于广东增城、番禺、中山等地出产的乌榄核。由于乌榄核个头大,质硬而脆,雕琢时较为爽刀;核呈腹大、两头尖之形状,尤其适于雕刻榄核船。

明代,宣德皇帝朱瞻基酷爱榄核雕刻。而到了天启年间,明熹宗朱由校不仅喜欢收藏榄核雕作品,甚至还亲自雕刻,用于赏赐有功之臣。在当时,一些上层人士把精致的榄雕作品视为珍宝,并与串饰挂在一起,作为装饰配件,花样不断出新。

清代中期,榄雕作品已演变为摩挲盘玩的珍品,制作工艺达到较高的水平,榄雕的取材要求也有所提高,多选用南方盛产的核大、肉厚、质地紧密、含油性高的乌榄核进行雕刻。雕工刚劲有力,线条直,边线流畅,方圆合于规矩,棱角分明,人与物连接较紧密,镂雕上很少留有钻孔的痕迹,磨工细。

湛菊生作为清末增城新塘镇人,在清代《增城县志》亦有记载:其“善刻榄核。增城榄核多无肉者,故可刻。菊生独精其技,所有刀凿,皆自炼精铁而成。辟窗东向,朝旭初升,即取榄核向窗口雕镂”。他的榄雕作品遗留不足10件,这些作品多收藏于海内外博物馆和藏家手中。其中,珍藏于增城博物馆的《赤壁游舫》被视为他的代表作。

民國时期的广州榄雕

随着历史的发展,民国时期的广州榄雕题材不断拓宽,技法也不断发展提高,如在圆雕技法基础上,结合了浮雕、镂通雕、镶嵌等。在表现内容上,由独立的单个头发展到人物、动物和山水等相结合的群雕精品,使榄雕从技法到作品内容都更加完善和丰富。

辛亥革命后,广州的乌榄种植业在东北郊及增城亦有发展。民国后期增城县设有县办苗圃,占地20多万亩,有专业人员管理,培育有苦楝、凤凰木、黄槐、樟树、秋枫、油桐、乌榄等苗木。据《岭南民间百艺》记载:“20世纪30年代,因外国客商到处寻找榄雕工艺品,使广州榄雕手艺一度兴旺,其中又以陈忠的技术最为出名。”抗日战争全面爆发后,由于交通阻塞,产品难以出口,榄雕生产逐步萎缩。

广州榄雕的当代发展

新中国成立后,在政府的支持下,广州榄雕生产得以恢复。1955年,在广州市特种工艺手工业联社及出口公司的组织下,一批艺人复业,其中,区麟、区琦兄弟最先恢复创作,并培养出一批雕刻人才。1957年,区麟及其胞弟区英、区平,叔父区枝,师兄江泽流,还有欧宇仁、冼孔生、何忠夫妇等人,在当时成立的雕刻合作小组从事榄雕工艺。

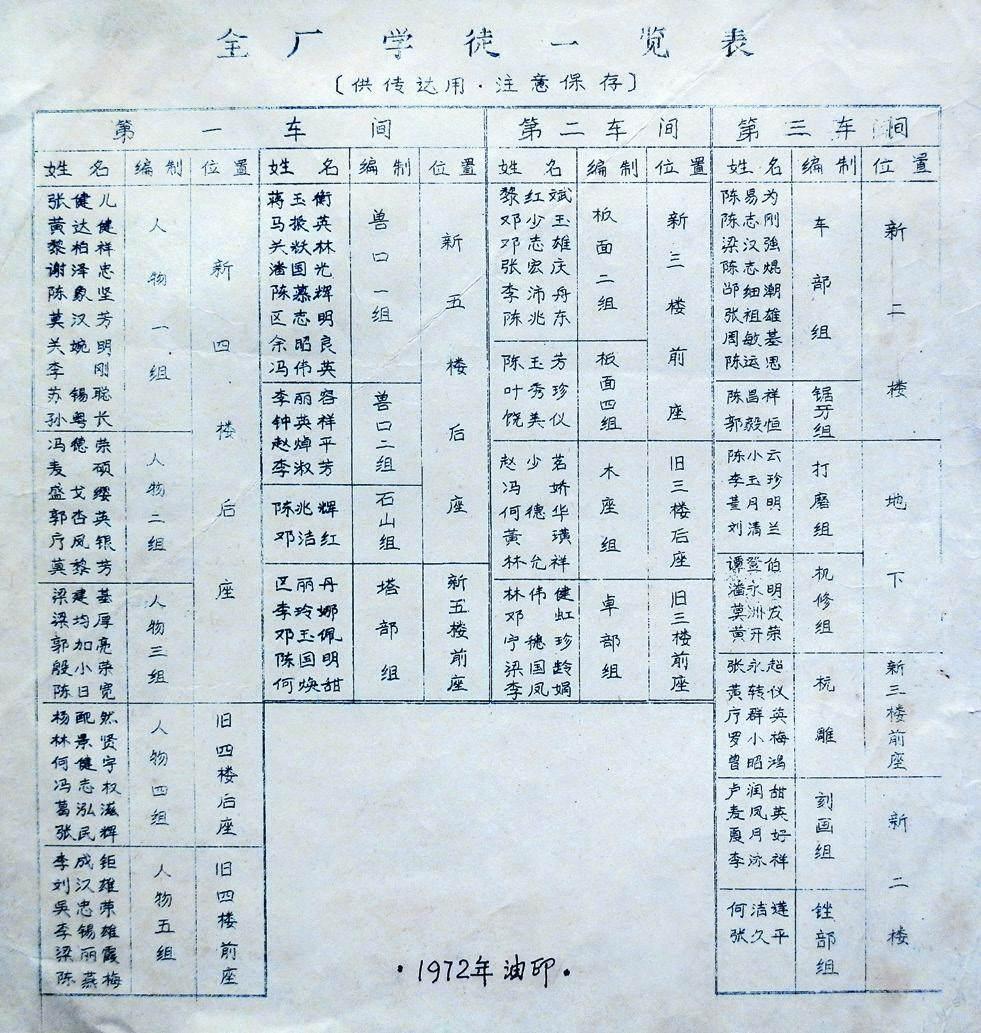

1958年4月,广州市榄核雕刻组成立,原合作小组从事榄雕生产的12名雕刻工人基本都加入这个雕刻组,另外加入的还有新学徒梁可昌等。1958年12月,广州市榄核雕刻组并入地方国营大新象牙工艺厂,榄雕花色品种大量创新,如各式人物、多层花舫、云龙花瓶、通雕蟹笼、吊链宫灯乃至国际象棋等,不少新产品在参加国内外展览时受到好评。1959年,区麟用64颗榄核为材创作的大型组雕《梁山泊108将》在广东省工艺美术评选会议上被评为一等奖,并被选送北京参加国庆10周年经济成就展览。20世纪70年代,在区麟、欧宇仁、江泽流等师傅的传授辅导下,又培养出曾昭鸿、张永超、黄转仪、罗小梅、廖群英等5位艺人。由于大新厂是对外开放的旅游单位,许多国际旅游者前来参观、购买榄雕工艺品,令该厂的榄雕生产得到较大发展,花色品种从过去几种增加到50多种。

1973年,增城新塘镇建立了新塘艺雕厂,以4名雕刻工人为骨干,吸收了6名社会青年,恢复了榄雕生产。1978年,职工发展到45人,厂房面积594平方米,产品有船类、珠串、座件和挂件4大类,花色品种也有50多个,年产量最高时达到7万多个,是榄雕生产的全盛时期。1979年,该厂因为经营模式改变,产销脱节,逐渐走下坡路,1981年停产。

1987年后,由于市场不景气,榄雕产值低,大新象牙工艺厂逐渐压缩榄雕生产,手工艺人相继转产或流向社会。2000年后,广州榄雕完全回归民间。