社会主义市场经济条件下资本治理的困境与破解之道

2023-08-11尹俊孙巾雅

尹俊 孙巾雅

摘 要:资本治理是新时代完善社会主义市场经济体制的重要议题。资本的本质、特性和行为规律决定了资本在发展过程中无法驾驭自身产生的异己力量,这也是资本治理的理论依据。现阶段,我国在生产、流通、分配、消费四个经济环节仍存在诸多资本治理的困境。要通过深化资本市场改革,健全产权保护制度,使各类资本公平有序竞争;为资本设置“红绿灯”,完善资本行为制度,规范和引导资本健康发展;健全事前引导、事中防范、事后监管相衔接的全链条资本治理体系,全面提升资本治理效能;深化监管体制机制改革,提高资本监管能力和监管体系现代化水平。

关键词:社会主义市场经济;资本治理;资本监管

中图分类号:F014.39 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)07-0035-12

基金项目:习近平经济思想研究中心重大课题“社会主义市场经济条件下资本的特性和行为规律研究”(A2022011)。

作者简介:尹俊,北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员、博士生导师;孙巾雅,北京大学马克思主义学院博士生。

资本治理是指在经济体系中对资本配置、管理、使用进行规范和监管的活动,旨在保障资本在经济运行中有效、合理、稳健运作,推动经济发展、维护金融稳定、平衡各方利益。资本治理是资本理论研究的核心议题,也是新时代我国经济治理能力现代化和完善社会主义市场经济体制的重要内容。2021年中央经济工作会议提出,要正确认识和把握资本的特性和行为规律[1]。2022年4月29日,习近平总书记主持中共中央政治局第三十八次集体学习并发表重要讲话,强调要全面提升资本治理效能,总结经验、把握规律、探索创新,增强资本治理的针对性、科学性、有效性,健全事前引导、事中防范、事后监管相衔接的全链条资本治理体系[2]。2023年7月19日,中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》,强调要全面提升资本治理效能,提高资本监管能力和监管体系现代化水平[3]。基于此,这里深入分析资本治理的理论依据,回溯我国资本治理的历程,剖析当前资本治理的困境,并提出构建中国特色社会主义资本治理体系的相关建议。

一、资本治理的必要性与理论依据

马克思在《资本论》中对资本的本质、特性与行为规律进行了全面的、历史的论述,批判了资本运动过程中产生的掠夺性、阶级性、异化性等负面作用。虽然资本主义社会的资本和社会主义社会的资本有所不同,但马克思指出的资本范畴的本质及其运动规律,依然是社会主义国家进行资本治理的理论依据。

(一)资本的本质

马克思对资本的定义曾有三种表述,这些表述从不同层面揭示了资本的本质。第一,资本是一种能够带来剩余价值的价值,增殖性是资本的内在属性。“资本作为孜孜不倦地追求财富的一般形式的欲望,驱使劳动超过自己自然需要的界限,来为发展丰富的个性创造出物质要素。”[4]286第二,资本是一种运动,逐利性是资本的内在要求。资本是追逐更多剩余价值的不停的运动,这是因为,“作为资本的货币的流通本身就是目的,因为只是在这个不断更新的运动中才有价值的增殖”[5]173-174,资本对价值增殖的不懈追求决定其运动永不停止。第三,资本是一种生产关系,掠夺性是资本天然赋予的权力。“资本不是一种物,而是一种以物为中介的人和人之間的社会关系”[6]877-878,对应着不同生产方式下资本与劳动之间的关系,即资本对劳动的支配与控制。需要指出的是,马克思特指的是资本主义生产关系,并强调“资本自行增殖的秘密归结为资本对别人的一定数量的无酬劳动的支配权”[5]584。由资本范畴的定义体现出的资本的本质,是资本产生负面作用的根本原因。

(二)资本的特性

资本的特性是对资本内在属性的认识,其主要表现为以下方面:

资本内在的对抗性关系是资本的独特特征。在资本主义社会中,资本作为生产资料的集中体现,其目的是价值增殖和追求利润。然而,由于资本存在内在矛盾,这些矛盾会外化为对抗性关系。一方面,这种对抗性关系体现在工人与资本家之间。马克思指出,“对工人本人来说,这种生产劳动像任何其他生产劳动一样,不过是再生产工人所必需的生活资料的手段;对于资本家来说,这种生产劳动则仅仅是赚钱的手段、生产剩余价值的手段,资本家对使用价值的性质和所使用的具体劳动的性质本身是完全无所谓的。”[7]132另一方面,这种对抗性关系也体现在资本与资本之间,通过价格竞争、产品创新等手段来获取竞争优势,进一步加剧了资本之间的竞争。

资本的逐利性加剧了劳动异化,使劳动对资本的形式性隶属转变为实质性隶属。随着资本有机构成不断提高,相对过剩人口便开始出现,并逐渐出现两极分化的社会问题,这进一步加剧了劳资之间的矛盾。正如马克思写道:“社会的财富即执行职能的资本越大,它的增长的规模和能力越大,从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大,产业后备军也就越大……最后,工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大,官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。”[6]742另外,资本的逐利性使其扩大再生产与消费能力之间的矛盾逐渐暴露,生产相对过剩必然会导致周期性经济危机。若不加以规范和管理,资本则会通过消灭一部分生产成果来维持生产与消费之间的协调。

资本集中导致垄断的产生。垄断是竞争的产物,却也是破坏竞争的根基。垄断组织若不加以管理,则会破坏公平竞争和市场规则,造成对非垄断企业的进一步剥夺,掌控市场价格,挑起价格战争,造成市场的不稳定。由于巨大的企业规模,垄断资本的微观行为直接影响宏观经济,其游走于法律边缘的机会主义对宏观经济平衡会产生巨大冲击。在此过程中,垄断企业控制使用新兴技术将导致垄断权力增强,对市场的操控能力将会更为广泛。例如,数字经济、平台经济的资本主体,凭借控制数字信息、网络平台等优势,破坏公平竞争的市场秩序,实行垄断,如“二选一”等。金融寡头靠投机运用少量资金,撬动和占有巨额的平台资本、银行资本等,疯狂进行资产证券化,推动“虚拟经济”爆发式增长,违背金融法规进行非法集资等。此外,垄断组织在掌握市场后,会控制国家政治和经济命脉,进一步对广大人民财富进行掠夺。

(三)资本的行为规律

资本积累和竞争的互动是资本行为规律的突出表现。

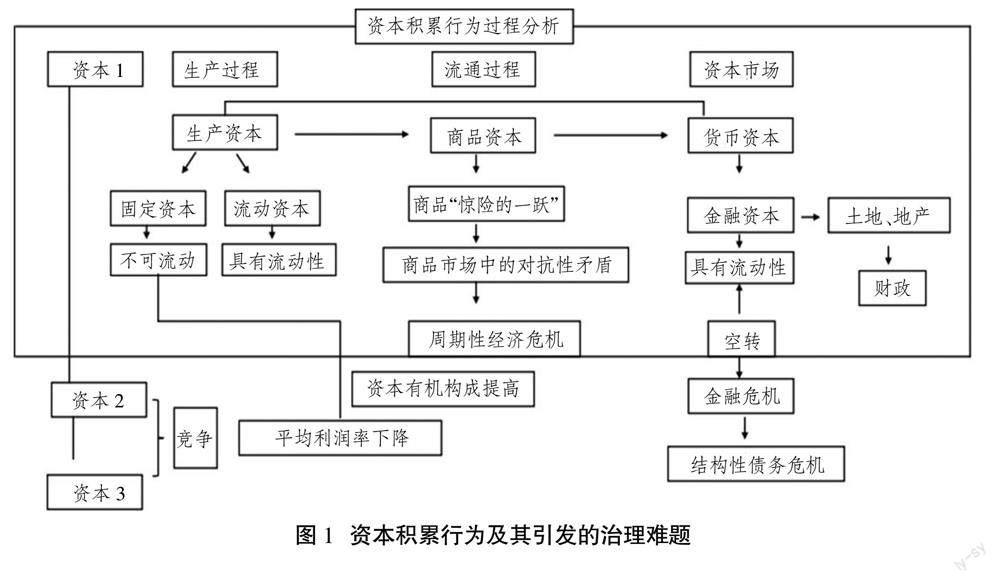

从资本积累的行为来看,资本在积累过程中有三种形式:生产资本、商品资本、货币资本,三种资本形态进行循环和周转。在生产资本运动过程中,资本作为生产要素分为固定资本和流动资本,固定资本的周转回流时间较长,流动性较差;而流动资本每一次参与资本循环过程后,都需要重新进行补充,因而具有一定的流动性。固定资本的不可流动性使生产资本无法随供求关系的价格波动而流动,这种不可流动性造成了商品对抗性的矛盾,进而引起周期性经济危机(见图1)。在生产过程中作为生产要素的资本,是价值增殖不可缺少的部分,生产资本内部存在对资本流动性的限制,是生产资本内部不可克服的矛盾,这也是生产资本不能随着供求关系变动而自由流动的原因。在商品资本运动过程中,商品实现其“惊险的一跃”是顺利进行循环的关键。但是,商品资本的投入会暂时掩盖商品“惊险的一跃”的情况,遮蔽商品的现实性矛盾。在中间产品暂时出清时,批发零售等环节会产生商品买卖的虚假繁荣。只有在货币资本运动过程中,资本才具有配置资源的支配权力。银行是货币业务的中介,大量的货币资本集中起来并与工业资本的投资相结合,这就产生了金融资本。但由于金融资本往往与现实的产业资本循环相脱离,变成了在交易市场上进行空转,使得金融资本获得了独立的价值运动形式。此外,金融资本可以进一步与不动产或房地产投资紧密捆绑在一起,使得不动产、房地产商品成为虚拟的金融产品。它们可以直接进入虚拟资本空转循环之中,增加结构性债务危机爆发的风险。

从资本竞争行为来看,“竞争不过是资本的内在本性,是作为许多资本彼此间的相互作用而表现出来并得到实现的资本的本质规定,不过是作为外在必然性表现出来的内在趋势”[8]394。在竞争环境下,一方面,在不同部门之间的竞争使资本会向资本有机构成更高的部门转移,但会造成平均利润率下降;另一方面,在同一部门内部的竞争会形成垄断,虽然打破了平均利润率的规律,但伴随着资本的恶性膨胀,也会造成垄断组织以牺牲公共利益来谋取个人私利。不同生产部门之间的竞争引起的跨部门的资本转移,造成利润平均化以及平均利润率下降的趋势是资本循环内部自身不可遏制的趋势,资本循环会最终达到其供求的暂时平衡(见图2,下页)。利润率的不同,本质是资本有机构成的不同以及面临的供需环境的差异。在没有监管或引导的情况下,资本向着利润率高的部门流动,出现某一领域资本过剩的现象,甚至在局部产生危机。“不可否认,有些部门可能生产过多,因此另一些部门则可能生产过少;所以,局部危机可能由于生产比例失调而发生(但是,生产的合乎比例始终只是在竞争基础上生产比例失调的结果),这种生产比例失调的一个一般形式可能是固定资本的生产过剩,或者另一方面,也可能是流动资本的生产过剩。”[9]591资本的竞争行为要求防范资本在某一领域内过度集中,造成自然资源的浪费和不可持续的经济增长。此外,在统一生产部门内部的竞争形成垄断,打破了资本跨部门流动和平均利润率下降趋势的规律,应区分自然垄断产生的规模经济效应与垄断条件下的无序膨胀,防止大垄断集团跨越其自身的经济范围,对国家政权造成威胁和挑战。

从资本范畴、资本特性和资本行为规律的角度出发,全面认识和把握资本治理的内在要求,是我國进行资本治理的重要理论依据。从实践经验来看,我国对资本的利用及其负面影响的防范也是我国确立经济体制、制定经济政策的重要方面,回顾改革开放以来我国资本治理的发展历程,可以进一步总结资本治理的基本经验。

二、改革开放以来我国资本治理的历程及认识演变

在百年奋斗历程中,中国共产党坚持马克思主义基本原理与中国实际相结合,从我国国情和不同时期主要任务出发,不断深化对资本的认识,正确认识和分析资本在经济社会发展中的作用和规律。尤其是改革开放以后,中国共产党创造性地提出建立社会主义市场经济体制,将资本与土地、劳动力等一样视为生产要素,服务于社会主义市场经济繁荣发展,并不断探索如何在社会主义市场经济条件下发挥资本的积极作用,同时有效控制资本的消极作用。在不断探索规范和引导资本健康发展的过程中,中国共产党积累了宝贵的资本治理经验,促进了各类资本良性发展、共同发展,发挥其发展生产力、创造社会财富、增进人民福祉的积极作用。具体而言,可以分为三个阶段。

(一)1978—1992年:非公有制经济产生与资本治理的初步探索

新中国成立后,我国通过社会主义革命和建设,建立了生产资料全民所有制与集体所有制,以及高度集中统一管理的计划经济体制,当时基本上没有遇到大规模资本治理的问题。党的十一届三中全会彻底冲破了“两个凡是”的方针,重新确立了“解放思想、实事求是”的思想路线,将工作重心转移到“以经济建设为中心”,为非公有制经济的产生与发展奠定了政治基础[10]。1979年上半年,全国需要安排就业的劳动力达两千多万人,经济发展缓慢与人口过剩的矛盾让发展非公有制经济成为必然选择。

在此背景下,党中央破除了所有制问题上的传统观念束缚,允许非公有制等多种所有制经济形态的发展。党的十一届三中全会在公报中提出:“社员自留地、家庭副业和集市贸易是社会主义经济的必要补充部分,任何人不得乱加干涉。”[11]农村家庭副业是农村个体经济的一种,相当于在国家层面上为农村非公有制经济发展提供了政治保障。为解决城镇就业问题,1981年中央出台文件肯定了劳动者的政治地位,指出“个体劳动者,是我国社会主义的劳动者。他们的劳动,同国营、集体企业职工一样,都是建设社会主义所必需的,都是光荣的”[12]。在发展外资方面,党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,指出“利用外资,吸引外资来我国举办合资经营企业、合作经营企业和独资企业也是对我国社会主义经济必要的有益的补充”,首次提出要利用外资发展经济,非公有制经济的范围进一步扩大[13]。在“摸着石头过河”的渐进式改革起步阶段,非公有制经济迅速发展,资本作为当时我国相对稀缺的要素对经济发展的促进作用逐渐明晰。

非公有制经济得到发展后,由于资本的逐利性,资本治理的问题也逐步显现。1987年,《把农村改革引向深入》提出“允许存在、加强管理、兴利除弊、逐步引导”的方针,初步论述了治理非公有制经济的方法[14]。此后,党和政府又采取了一系列积极有效的措施,数次肯定非公有制经济的重要地位,也防止了个体私营经济下滑趋势。这一时期的国家政策和实践措施为资本治理提供了初步的经验。

(二)1992—2012年:非公有制经济快速发展与资本治理的重要性日益凸显

1992年初,邓小平发表了南方谈话,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚。同年10月召开的党的十四大,明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,并明确“以公有制包括全民所有制和集体所有制为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充,多种经济成分长期共同发展的方针”[15]。资本作为市场经济中的重要生产要素,是市场配置资源的工具,是发展经济的方式和手段,社会主义国家也可以利用各类资本推动经济社会发展,逐步成为社会共识。此后,非公有制经济进入快速发展时期。

总的来看,在这段时期,我国资本治理的主题是继续为非公有制经济松绑,以及主动将非公有制经济纳入规范化和法律化的框架中。党的十五大进一步提出,“公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度”,“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”[16]。党的十六届三中全会进一步放宽非公有资本市场准入,为消除民营经济平等参与市场竞争、平等市场进入、平等发展的制度障碍迈出了重要一步[17]。在党和政府的支持和引导下,非公有制经济发展迅速,但也带来了一些资本快速生长过程中出现的问题,如不正当竞争、无序发展、克扣劳动者工资等,这些现象损害了劳动者和消费者的利益,也影响了正常的市场经济秩序,资本治理的重要性开始日益凸显。

为此,党和政府提出了许多规范和管理措施,以应对非公有制经济和资本快速发展带来的负面影响。第一,颁布《中华人民共和国中小企业促进法》,出台《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》,为我国非公有制经济发展保驾护航。第二,逐步完善相关法律法规,加强对非公有制经济的规范和引导。一是将规范非公有制经济的劳资关系提上日程,用法律保护劳动者权益。1994年颁布的《中华人民共和国劳动法》,就工资、社会保险和福利等方面作了规定;2002年又颁布了《中华人民共和国安全生产法》,对从业人员的安全生产权利义务、安全生产的监督管理等五个方面作了规定,以保障劳动者合法权益。二是加强税收监管。尤其是对偷逃国家税收、不按规定建账、建造假账、财务管理混乱等行为加大监管处罚力度。三是对法律性质、政治属性等方面界定模糊的私营经济进行清理。改革开放初期,部分私营企业挂靠公有制企业生产经营,理所当然地享受获得贷款支持、征用土地等多方面的优惠政策,扰乱了社会经济秩序,给国家和人民财产造成损失[18]。针对这一历史遗留问题,1998年,财政部等三部门提出《清理甄别“挂靠”集体企业工作的意见》,从明确企业产权归属、规范企业经营行为等方面对清理挂靠企业作出安排部署。第三,正确处理资本与劳动之间的利益分配问题。围绕劳资利益关系,党的十五大提出要“坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式”[16],预防在非公有制经济快速发展的过程中资本剥削劳动的情况发生,以维护劳动者的合法权益。

总的来看,这一时期我国的资本治理取得了明显的成绩,但由于对资本的特性和行为规律认识不足,还存在着许多尚待解决的问题:资本无序发展;投资效率较低,固定资产投资增速下降;股份公司和上市公司在数量上有所增长的同时,在业绩上有所下滑;私营企业主政治待遇提高,但陷入新型政商一体的乱象等[19]。

(三)2012年至今:社会主义基本经济制度的完善与对资本治理的新认识

党的十八大以来,我国继续坚持和完善社会主义基本经济制度,并把“两个毫不动摇”写入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,作为党和国家一项大政方针进一步确定下来。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础”[20],进一步强调了非公有制经济在国民经济中的重要作用,也为各类资本发展营造了更加有利的市场环境和法治环境。党的二十大报告也进一步强调,“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”,“依法规范和引导资本健康发展”[21]。资本是社会主义市场经济的重要生产要素,但随着资本的快速发展,加上客观上存在一定程度的认识不足、监管缺位,我国一些领域出现资本无序扩张、肆意操纵、牟取暴利的现象。资本过度积累形成的市场垄断、违法违规并购、过度金融化、过度杠杆化、恶性竞争等问题也开始逐渐显现,经济发展的稳定性和安全性受到挑战。

经济健康发展迫切要求规范资本行为,趋利避害,既不让“资本大鳄”恣意妄为,又要发挥资本作为生产要素的重要功能。在这一时期,以习近平同志为核心的党中央对资本治理规律的认识上升到新的高度,对资本健康发展规律的把握实现了由点到面的转变,涉及与资本相关的方方面面,更为全面化、系统化。

首先,全面提升资本治理能力,关键在于制度建设与顶层设计。习近平总书记在中共中央政治局第三十八次集体学习时强调,要设立“红绿灯”,健全资本发展的法律制度,形成框架完整、逻辑清晰、制度完备的规则体系[2]。党和政府以制度为引领,不断加强法律和规则建设。比如,不断加强对不正当竞争的监管,修订《中华人民共和国反垄断法》,為新时代强化反垄断、深入推进市场公平竞争奠定法治根基,依法打击利用行政地位或市场支配地位不当牟利的行为。

其次,金融贯穿于现代经济的方方面面,防范和化解重大金融风险关乎经济高质量发展。党和政府充分认识到,资本治理必然绕不开防范化解金融风险,并多次提出要高度重视防范化解金融风险工作,在《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》等法律的基础上,推出《中华人民共和国金融稳定法(草案)》,通过顶层制度设计,全面提升金融市场的安全性与稳定性,为确保金融体系平稳运转、金融系统功能有效发挥提供法制保障。

最后,资本如果缺乏有效监管,就会无孔不入,甚至会出现权力与资本相互勾连、权力为资本开“绿灯”的情况。党的十八大以来,党中央以猛药去疴、重典治乱的决心勇气推动反腐败工作,金融领域反腐的高压态势已成常态。十九届中央纪委六次全会公报提出要着力查处资本无序扩张、平台垄断等背后的腐败行为,斩断权力与资本勾连的纽带,将之作为把反腐败斗争推向纵深的新重点。

在这些认识的基础上,党和政府着手构建新时代中国特色社会主义资本治理体系,对资本行为加以规范和约束,在防范风险的同时,发挥好其推动经济社会发展的作用。

三、现阶段我国资本治理面临的困境

总体而言,社会主义基本经济制度的建立,消除了资本主义经济发展的长期负面影响,但资本壮大起来后也会产生一些负面作用。社会主义市场经济还存在着大量的民营资本和外国资本,资本与劳动的矛盾仍然存在,竞争规律仍然发生作用,进而大资本利用市场权力对中小资本的控制与剥夺不可避免,资本拜物教对社会意识形态的消极影响在社会主义市场经济仍然可能局部存在。现阶段,我国在资本治理方面仍然存在不少难点和挑战,具体可以从生产、流通、分配、消费这四个经济活动环节进行分析。

(一)生产环节:各种资本形态的配置缺乏协调

现阶段,我国的资本形态主要分为五种:国有资本、集体资本、民营资本、外国资本和混合资本,五种资本形态又按规模、行业可以分为多个种类。各种资本充分发挥功能作用、共同协调发展是社会主义市场经济健康发展的要义。其中,国有资本在资本形态结构中是“普照的光”,影响着其他种类资本的性质和行为特征,使得其他形态的资本发生着部分或本质上的局部改变[22]。当前,由于我国还处于社会主义初级阶段,各种资本的比例还存在不合理和不协调的问题,生产力不平衡不充分的问题也比较突出,各种资本的生产力潜力还没有充分发挥出来。例如,我国产业结构调整和转型升级需要资本从传统产业向新兴产业流动,但不同种类资本的生产效率、流动代价、获得收益具有较大差异,可能会出现“赢者通吃”的现象,加剧资本形态配置的不合理。为此,需要进一步平衡各类资本的配置,协调好大资本和小资本、公有制资本和非公有制资本、内外资资本、传统产业资本与新兴产业资本之间的关系,这样才能使各种资本在生产环节共同发展,充分发挥作用。

(二)流通环节:资本流通方向和流通渠道缺乏规范引导

社会总资本的再生产和流通能否顺利进行,取决于各部门资本是否按一定的比例结构进行生产和交换。“这个运动不仅是价值补偿,而且是物质补偿,因而既要受社会产品的价值组成部分相互之间的比例的制约,又要受它们的使用价值,它们的物质形态的制约。”[23]438当前,我国各种形态的资本在流通环节上还存在一些问题,主要表现为资本自由流动性差、投资不平衡、缺乏合理的引导和监管、缺乏明确的资本进出范围政策等。资本的流通方向和渠道如果缺乏相应的规范引导,就可能使资本流动方向朝着非理性方面偏移。资本市场的监管是确保资本流通安全和稳健的重要保障,如果一些投机和非法操作仍然存在,资本市场的透明度和公正度就存在问题。此外,在资本流通主要停留的金融领域内,还存在过度杠杆化、投机性交易、脱实向虚、资本市场监管不足的问题,这些问题如果解决不好,就会造成市场的剧烈震动,增加市场风险,引起市场泡沫化和崩盘的风险。

(三)分配环节:资本收益与财富分配的不协调

我国资本发展在分配环节面临的问题主要是收益分配问题。由于资本的所有权关系不同,社会财富的创造不能充分、合理地使用在与全体人民利益相关的领域上。同时,劳动和资本作为重要的生产要素,也存在收益分配不均的问题,一方面资本拥有者获得了更多的收益,且资本收益往往集中在少数群体手中;另一方面较弱势的社会群体难以分享经济增长带来的收益,进而造成社会贫富分化。因此,合理的劳动报酬和资本回报是维持经济平稳的基础。此外,资本收益在不同行业、不同地区间的差异较大。例如,一些高科技企业、金融和房地产行业的发展较为迅速,收益回报丰厚,传统行业或服务业的收益却相对微薄。偏远地区往往难以分享经济发展的红利,而发达地区享受经济发展的红利往往更多。

(四)消费环节:资本拜物教对社会主义文化的侵蚀

资本拜物教是指一种过度追求物质财富和消费的行为。对于个人来说,陷入资本制造的消费狂欢之中,就会忽视个人经济状况而盲目进行过度消费和负债。这种消费意识也会进入公共领域,特别是文化、卫生、教育领域,在保障社会公平性和社会福利上缺乏明确的规范引导。对于企业来讲,陷入资本拜物教之中,会不顾产品质量和正外部性的底线,疯狂扩张,甚至降低成本,生产假冒伪劣产品,破坏整体经济良性运转等。比如,有的企业通过掌握新的技术,通过数字平台来掌握大量的用户信息,进行不正当定价,甚至有少数企业还通过控制网络舆情,进行违反社会主义核心价值观的宣传。此外,拜金主义、消费主义、享乐主义等资本主义文化也会侵蚀社会主义文化,腐蚀官员,带来官商勾连,凭借权力关系非法牟利等,这也是资本拜物教带来的后果。

从以上四个环节的关系来看,生产环节是资本价值创造的决定环节,流通环节是资本价值实现的核心环节,这两个环节决定着分配和消费环节。为此,构建中国特色社会主义资本治理体系,要优先把握好生产和流通这两个关键环节的资本治理,发挥其“牵一发而动全身”的作用,进而围绕资本治理过程中的难点和挑战精准施策。

四、中国特色社会主义資本治理体系的构建路径

在社会主义市场经济体制下,资本是带动各类生产要素集聚配置的重要纽带,是促进社会生产力发展的重要力量,要发挥资本促进社会生产力发展的积极作用。同时,必须认识到,资本行为具有负面效应,如不加以治理,就会给经济社会发展带来不可估量的危害。当前,我国要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,正确处理不同形态资本之间的关系,坚持国有资本的基石作用,充分发挥好各类资本的作用,规范和引导各类资本健康发展,加快构建中国特色社会主义资本治理体系。

(一)深化资本市场改革,健全产权保护制度,使各类资本公平有序竞争

深化资本市场改革,更好发挥资本市场功能。一方面,要以改革促公平,为各类资本发展释放出更大空间。当前,资本市场公平性不足是我国资本市场吸引资本要素能力提升的主要制约因素[24]。未来,要进一步完善我国资本市场基础制度,维护市场公平,完善信息披露制度,加大对市场操纵、内幕交易等违法行为的打击力度,让投资者在资本市场享有更加公平的权利,吸引更多社会资本注入。另一方面,要以改革促效能,提高上市公司质量,逐步形成“有进有出、优胜劣汰”的资本市场。深化退市制度改革,加快培育资本市场的自净化机制,以劣质上市公司的“退”,促资本市场的“进”。

健全产权保护制度,激发经营主体活力。我国现阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的制度,产权关系比较复杂,“重公有、轻私有”的现象时有发生。为此,要在坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的原则下,平等保护各类产权,深入推进公平竞争政策,激发各类经营主体活力。国内外相关经验都表明,完善产权保护法律制度,是产权保护最有力、最重要的方式。要加速推进产权保护法制化,制定和完善产权保护相关的法律法规,提高产权保护的法律效力和可行性[25]。要将产权保护重点转向公平性,着力解决长期以来各种所有制经济产权保护不平等的问题,消除歧视性政策和待遇。

坚决反对垄断,深化市场开放,鼓励各类资本进入市场。习近平总书记指出:“强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施,是完善社会主义市场经济体制的内在要求。”[26]一方面,要加强反垄断和反不正当竞争,打破行业垄断和壁垒,防止市场主体滥用市场支配地位和垄断权力[27],使各类资本公平有序竞争。另一方面,要鼓励和引导各类资本进入市场。在充分吸收社会资本的基础之上,构建开放型经济体制,促进投资便利化,以优质市场环境吸引更多国际资本在我国投资兴业,推动资本市场竞争化程度进一步提高。

(二)为资本设置“红绿灯”,完善资本行为制度,规范和引导资本健康发展

健全为资本设立“红绿灯”的法律制度,划清非法与合法的界限。资本兼具利于经济社会发展、经济效率提高、社会公平和共同富裕实现的积极作用与不正当竞争、盲目扩张、恶性膨胀等自发、盲目的消极作用[28]。资本的天性一定是逐利的,因此,要为资本设置“红绿灯”制度。首先,要做到“绿灯快行”,即对于符合规定、流向合理的资本加快放行,使其迅速流向有利于国计民生的重要领域。同时,采用形式更多、力度更大、效果更强的激励性手段,推动更多资本进入能够支撑经济高质量发展的领域。其次,要做到“红灯必停”,即要通过合理科学的审核反馈机制,及时叫停违法违规资本,提高法律法规及惩罚性措施对于资本的威慑力。最后,要做到“合理设灯”,即要以保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管为导向,针对存在的突出问题,健全资本发展的法律制度,完善资本准入审核制度,加强对资本来源的审核与监管。设立符合国家政策和产业规划的资本准入标准,提升市场准入清单的科学性和精准性,防范非法资本的准入,保护国家安全和市场稳定。

完善资本行为制度,规范和引导资本健康发展,促进资本的有序扩张,抑制资本的无序扩张。首先,要依靠法治手段加强有效监管。只有依靠法治,规范引导资本的运动,才有可能在对资本施加约束的同时,使其具有稳定的预期。具体来说,在领域上,要对资本的投入进行引导、约束,防止资本投资分布过度失衡;在规模上,要遏制垄断行为,防止资本无序扩张、野蛮生长;在行为上,提高资本市场治理水平与力度,使资本“有所为,有所不为”[29]。其次,要引导各类资本流向重点领域,发挥其促进繁荣社会主义市场经济的积极作用。鼓励资本参与社会公益事业的投资,投资到环境保护、扶贫救助、教育健康等领域,并给予社会责任投资以适当的税收和财务奖励,促进资本发展与社会福利的良性循环。同时,在此基础之上,培育诚信向上、积极向善的社会氛围,引导资本市场参与主体践行社会主义核心价值观,自我约束资本行为,积极承担社会责任,为社会公平、共同富裕的实现助力,使收入分配和财富的分配更加符合社会主义经济建设的目标。最后,要引导长期投资,制定优惠政策和税收激励,鼓励资本长期投资和经营,降低短期投机行为的诱惑。通过培育长期投资理念,提高资本市场的稳定性和可持续发展。

(三)健全事前引导、事中防范、事后監管相衔接的全链条资本治理体系,全面提升资本治理效能

强化事前引导管理,通过政策规范,对资本市场进行引导和约束。事前管理的关键在于将资本发展纳入法治化轨道,引导资本发挥其作为社会主义市场经济生产要素的重要作用。通过法治手段引导,使资本建立稳定的市场预期,避免“一收就死、一放就乱”的乱象发生。通过合理的法律手段进行规制,避免垄断、无序扩张等现象的产生,坚持“法无禁止皆可为”,在保障市场合乎预期稳健发展的同时,激活微观主体的企业家精神与创新潜能[30]。此外,要强化投资者教育和知情权保护,提高投资者的风险识别和防范能力,引导投资者作出理性和明智的投资决策。

强化事中防范,及时发现和阻止不合规行为,防范市场风险和损失。事中防范的关键在于要让各职能部门对资本运作方式依据规章制度进行检查,防范资产泡沫等金融风险的产生。在平台经济高速发展的新时代,资本发展、运动的规律尚不明晰,发展结果也存在着巨大的不确定性。因此,通过积极地进行审慎监管,加强市场监控和交易数据分析,可以动态、合理地对资本运动路线进行规划,妥善调节市场预期,防范数字经济时代资本无序运动。

强化事后监管和追溯,总结经验教训,提高治理效能和风险防控能力。事后监管的重点在于及时、全面地对涉嫌违法、违规的资本予以惩戒警示。这就要求,资本市场的相关主体及时提供准确全面的信息披露和业务报告,供监管机构和投资者监督及评估资本活动的合规性和效能,并做到执法必严、违法必究,依据已有规则为资本的运行画上红线。

(四)深化监管体制机制改革,提高资本监管能力和监管体系现代化水平

要秉持依法监管、公正监管、源头监管、精准监管、科学监管的原则,深化监管体制机制改革。应当注意到,我国现阶段在制度建设方面有待加强,在监管效能方面也有提升空间。首先,要完善监管机构的组织结构和职责,提高监管机构的权威性和独立性[31]。监管机构的权威性是其实现有效监管的重要保证。要确保监管机构能够有效履行监管职责,独立行使监管权力,防止政府干预和利益冲突对监管工作的干扰。其次,要加强监管机构的数字化和科技化建设,引入大數据、人工智能等技术手段进行监管[32]。在数字经济时代,平台企业的不正当竞争行为往往与数据高度相关,如歧视定价、大数据杀熟等,这就需要相关部门及时提升数字经济监管水平。要建立监管数据平台和智能监管系统,实现对资本市场各环节的实时监测和分析,提高监管的准确性和效率。最后,要强化监管协调机制,通过信息共享、跨机构协作等方式,加强对跨界资本活动的监管。推动监管机构之间的沟通和协调,形成监管合力,提高资本市场的整体稳定性和风险防控能力。

要不断提高资本监管能力和监管体系现代化水平。数字经济的兴起对监管体系提出了更高的要求。一方面,要针对数字经济与传统经济的区别,确立科学创新的监管体系,尤其应注意防范监管滞后和“监管空窗”带来的系统性风险。在数字经济中,技术与产业高度融合,新技术的产生容易打破寡头垄断地位,因而依靠市场集中度、市场份额等因素界定市场支配地位存在困难,对资本的监管难度有所提升[33]。在这种情况下,对数字经济的监管要坚持包容审慎原则,加强柔性管理,在鼓励企业数字化转型的同时,重视事前引导,同时,要大力提升常态化监管水平,加大对新兴金融业态(如互联网金融、区块链、金融科技等)的监管力度,强化对创新产品和服务的审查和监管,防范和化解新业务、新模式带来的风险,保护投资者利益和市场稳定。另一方面,要廓清政商关系,让法律法规切实保障竞争公平,加大反腐败力度,防止非公有制经济部门在平台经济时代“寻租”现象迭起。同时,要畅通舆论监督渠道,鼓励公民参与,为资本监管体系现代化和资本治理能力现代化作出贡献。

参考文献

[1]习近平.正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题[J].求是,2022(10).

[2]习近平在中共中央政治局第三十八次集体学习时强调 依法规范和引导我国资本健康发展 发挥资本作为重要生产要素的积极作用[N].人民日报,2022-05-01(01).

[3]中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见[N].人民日报,2023-07-20(01).

[4]马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995.

[5]马克思恩格斯全集:第23卷[M].北京:人民出版社,1972.

[6]马克思恩格斯全集:第44卷[M].北京:人民出版社,2001.

[7]马克思恩格斯全集:第38卷[M].北京:人民出版社,2019.

[8]马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995.

[9]马克思恩格斯全集:第34卷[M].北京:人民出版社,2008.

[10]中国社会科学院经济体制改革30年研究课题组.论中国特色经济体制改革道路(上)[J]. 经济研究,2008(9):4-15.

[11]中共中央文献研究室.十一届三中全会以来重要文献选读(上)[M].北京:人民出版社,1987:8.

[12]中共中央文献研究室.中国特色社会主义理论体系形成与发展大事记(一九七八—二〇〇八年)[M].北京:中央文献出版社,2008:43.

[13]桑东华.新中国成立以来党的所有制政策的演变与我国所有制结构的变迁[J].中共党史研究,2010(7):51-59.

[14]中共中央文献研究室.十二大以来重要文献选编(下)[M].北京:人民出版社,1988:1237.

[15]中共中央文献研究室.十四大以来重要文献选编(上)[M].北京:人民出版社,1996:19.

[16]中共中央文献研究室.十五大以来重要文献选编(上)[M].北京:人民出版社,2000:18-22.

[17]张菀洺,刘迎秋.开拓政治经济学中国话语新境界——中国民营经济理论的创新发展[J].中国社会科学,2021(6):77-97.

[18]王炳林,韩如冰.近年来我国私营经济问题研究综述[J].中共党史研究,1998(4):95-98.

[19]夏小林,唐海滨,张淑惠.“十二五”时期非公有制经济发展研究[J].经济研究参考,2010(19):2-30.

[20]中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议文件汇编[M].北京:人民出版社,2013:8.

[21]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:29-30.

[22]顾海良.马克思对资本特性和过程的政治经济学分析及当代意义——马克思《1857—1858年经济学手稿》再研究[J].经济学家,2022(8):5-13.

[23]马克思恩格斯全集:第45卷[M].北京:人民出版社,2003.

[24]蔡之兵.规范和引导资本健康发展的理论逻辑、现实逻辑与政策逻辑[J].改革,2022(6):51-61.

[25]任晓猛,钱滔,潘士远,等.新时代推进民营经济高质量发展:问题、思路与举措[J].管理世界,2022(8):40-54.

[26]习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调 加强反垄断反不正当竞争监管力度 完善物资储备体制机制 深入打好污染防治攻坚战[N].人民日报,2021-08-31(01).

[27]张文魁.我国企业发展政策的历史逻辑与未来取向[J].管理世界,2021(12):15-24.

[28]简新华,余江.社会主义市场经济的资本理论[J].经济研究,2022(9):12-26.

[29]董志勇,毕悦.为资本设置“红绿灯”:理论基础、实践价值与路径选择[J].经济学动态,2022(3):12-20.

[30]趙峰,田佳禾.规范和引导资本健康发展:资本二重性及其矛盾的视角[J].改革,2022(8):25-37.

[31]管素叶,陈志刚.党和国家监督体系的创新发展[J].中国特色社会主义研究,2019(6):105-110.

[32]葛永波.资本市场的风险来源及其防范[J].改革,2017(11):39-42.

[33]孙晋.数字平台的反垄断监管[J].中国社会科学,2021(5):101-127.

The Dilemma and Solution of Capital Governance under the Condition of Socialist Market Economy

YIN Jun SUN Jin-ya

Abstract: Capital governance is an important issue to improve the socialist market economy system in the new era. The essence, characteristics, and behavioral patterns of capital determine that it is unable to control the alien forces it generates during its development, which is also the theoretical basis for capital governance. At present, China still faces many difficulties in capital governance in the four economic links of production, circulation, distribution, and consumption. We need to deepen the reform of the capital market, improve the system of property rights protection, and ensure fair and orderly competition among various types of capital; set up "traffic lights" for capital, improve the system of capital behavior, regulate and guide the healthy development of capital; establish a comprehensive chain of capital governance system that integrates pre guidance, in process prevention, and post supervision to comprehensively enhance the effectiveness of capital governance; deepen the reform of the regulatory system and mechanism, improve capital regulatory capabilities, and modernize the regulatory system.

Key words: socialist market economy; capital governance; capital regulation