长寿时代老年人的年龄重构及退休政策调整

2023-08-08原新张圣健

原新 张圣健

摘 要:人口老龄化不断加深是未来发展的人口基础,既有挑战又有机遇。老年人是社会财富而非包袱,创新认识老年人和开发老年人力资源势在必行。

我国老龄社会呈现出长寿化与少子化并行、年龄老龄化与能力年轻化并存、寿命持续延长与退休年龄停滞同在、受教育年限增加与生命周期的生产性时长缩短共存等一系列矛盾。现行的国家法律、政策、规划等文件中均以60岁为老年门槛年龄标准,这是缘起于20世纪50年代初期制定的男60岁、女55岁和50岁退休的年龄标准,与人口和经济社会发展现实及未来已经严重脱节,亟待改革。21世纪中叶以前的平均预期寿命继续延长、低龄老龄化特征以及同一年龄节点的老年人能力“年轻化”趋势,创造了重构老年人年龄和改革退休政策的窗口期。基于老年人健康状况、劳动能力和劳动意愿的深入分析,提出在实践中增强老年界定和制度安排的灵活性,促进理论和政策向老年人口“年轻化”的现实靠拢。未来建议:一是完善以弹性退休为主导的延迟退休配套政策,将退休时机的选择权交给个人;二是施行平滑渐进式的退休过程,让退休过程与个体的衰老过程相吻合;三是制度支撑和民生牵引共同保障老年人劳动意愿充分发挥,助力粗放的人力资源开发方式向精细化转型。

关键词:人口老龄化;老年定义;低龄老年人; 延迟退休

中图分类号:C913.6;F241

文献标识码:A

文章编号:1000-4149(2023)04-0124-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.029

一、引言

人口老龄化是我国建设社会主义现代化强国时期的基本国情,其具有超大规模老年人口、超快速度老龄化进程、超高水平老龄化程度和超级稳定老龄社会形态的基本特征。联合国预测我国60岁及以上老年人口将在2035年增至4.24亿人,2054年前后达到峰值5.18亿人,人口老龄化水平将达到40%以上【 全文中联合国人口预测数据均来自United Nations, Department of Economic and Social Affairs.

World Population Prospects 2022, https://population.un.org/wpp/】。人口老龄化快速推进和老龄社会不断深化将给经济社会发展带来全方位的、长周期的、系统性的挑战。老年人不是社会发展的包袱,而是社会的财富,初老期是人的全生命周期中知识技能、工作经验、生活阅历、社会网络、金融財富积累最丰富的时期,蕴藏着巨量的经济社会潜能。纵观历史,老年人从来没有像今天这样寿命更长、健康更佳、教育更好、能力更强,今天的老年人与昨天的老年人已然大不相同,明天的老年人与今天的老年人更不可同日而语。基于此,人们对于年龄的认识在随之转变,“老当益壮”和“老有所为”不仅正在成为新时代老年人的主观追求,也是积极老龄化和健康老龄化的价值观体现。然而,在制度安排上,新中国成立以来,始建于

20世纪50年代初期并在70年代末期微调的男女法定退休年龄几乎一成未变,与现实生活严重脱节,老年定义亟待更新。本文将结合新时代老年人口形势与老年人体能、劳动能力和受抚养意愿的变化重新界定老年人,从改革老年人年龄入手探讨如何优化老年人力资源开发路径以响应积极老龄化。

二、现行老年人年龄界定故步自封,不适应长寿时代的发展

目前我国老年人的年龄界定均以日历年龄为准,标准有二:一是在操作层面,把退休年龄视作老年人的起点,并以退休年龄作为领取养老金的开始,按政策规定,男女有别,就业性质有别。二是在研究和决策层面,把60岁作为老年人的起点年龄,无性别差异和就业性质差异。这两种方法,一方面,增强了人们“退休年龄=领取养老金年龄=进入老年”的逻辑固化,不利于渐进式延迟法定退休年龄的改革;另一方面,基于日历年龄设计的退休年龄制度难以体现个体差异,也不符合生理机能退化的渐进式变化规律,势必造成人力资源的过度开发或浪费局面。

1. 退休年龄的定义已经脱离客观现实

我国现行法定退休年龄缘起于1951年颁布、1953年修正的《中华人民共和国劳动保险条例》,对于退休年龄的一般规定为:男工人与男职员年满60岁,女工人与女职员年满50岁。1978年国务院颁布的《关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《关于工人退休、退职的暂行办法》中将男女性法定退休年龄的一般规定进一步细化为:男干部和工人年满60周岁、女干部年满55周岁、女工人年满50周岁。之后,虽然对于高级知识分子和技术人员、不同级别国家干部等退休年龄做了一定的弹性规定,也赋予了一些部门一定的自主权,但是一般性的法定退休年龄的规定沿用至今,且具有强制性。

新中国成立74年以来,社会经济基础已经沧海桑田,人口变动天翻地覆,法定退休年龄的现实性受到挑战。第一,出生平均预期寿命大幅度延长。新中国成立之前的出生平均预期寿命只有35岁,20世纪50年代制定法定退休年龄时的出生平均预期寿命为40—45岁,1978年修正法定退休年龄时的出生平均预期寿命增至66岁以上,2021年增至78.2岁,平均预期寿命延长但退休年龄不变,无形中使得全生命周期中生产性年龄段和消费性年龄段的比例关系更加失调。第二,退休年龄平均预期寿命(即余寿)延长提升了社会整体的抚养压力。根据联合国测算,20世纪50年代初期,我国男性60岁、女性55岁和50岁的平均预期寿命分别为11.4岁、15.8岁和19.1岁,2020年分别增至19.5岁、28.3岁和32.9岁,未来会进一步延长;60岁及以上老年抚养比也将从2020年的27.81(15—59岁人口=100,下同)上升到2050年的78.02。老年人的存活年限延长,老龄期占全生命周期的比重增加,无形中改变了代际之间的比例关系,增加了社会保障体系和公共服务体系的压力。第三,受教育时间的增加缩短了劳动力的工作年限。理论上推算,1982年我国16岁及以上人口的平均受教育年限仅为5.3年【 国家统计局.改革开放30年人口素质全面提高就业人员成倍增加, http://www.gov.cn/govweb/test/2008-11/12/content_1146602.htm】,以7.5岁作为平均入学年龄计算,该部分人口平均开始就业年龄约为12.8岁。而2020年16岁及以上人口的平均受教育年限提升至约9.9年【 根据国家统计局“第七次全国人口普查公报(第六号)——人口受教育情况”推算,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/7rp/zk/html/fu03f.pdf】,如果按平均6.5岁入学计算,同年龄人口的平均开始就业年龄约为16.4岁,共推迟约3.6岁。进入劳动力市场的年龄伴随受教育水平的提升而普遍推迟,退出劳动力市场的年龄却未有变化,形成了生命周期中教育普遍改善但

生产性时长萎缩,老年消费期因为寿命增加而延长的悖论,这既是对长寿的浪费,也是对教育改善的浪费。60岁作为退休年龄已经偏离政策制定时的初衷,老年人的年龄门槛亟待更新。

2. 以日历年龄定义老年人的方法亟待改革

1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》一书中,根据发达国家人口结构特点将65岁定义为老年的起点。1982年联合国维也纳老龄问题世界大会上,将60岁及以上的人口划分为老年人口。我国在制定老龄政策、法律、规划时,一般采用60岁为老年人的起点。

以日历年龄固化老年人的起点年龄,未能充分考虑老年人健康水平、知识储备、技术技能、体能改善和工作能力等因素的巨大进步。因此,学界对确定老年人起点年龄的方法也有讨论。如,余寿后推法将老年人的年龄与预期寿命挂钩,把老年期视作在死亡前停止生产劳动、享受社会保障和社会支持的阶段[1],因此余寿低于某一标准时的年龄即为老年人的门槛年龄,使老年人年龄起点能够动态调整。再如,健康水平评价法从健康和功能发挥的角度定义老年,以老年人的功能为核心,利用无残疾预期寿命分析法和日常生活活动能力评价等健康评价方式[2],全面测量健康状态与老年人的老化程度。比较日历年龄定义法、余寿后推法和健康水平評价法发现,方式越简单,执行越容易,行政成本越低,但也越远离社会现实;方式越灵活越复杂,实施难度越大但越贴近现实。当然,这三类方式共同的不足是将老年人视为同质的,忽略了老年人的异质性,尽管标准变了但依然以统一的标准界定老年人,仍旧会浪费健康状况较好、劳动效率较高的老年人力资源。

三、现实人口机会窗口客观上要求重构老年人年龄

根据2020年第七次全国人口普查数据,我国16—59岁劳动年龄人口较上一次普查减少4000多万人,劳动力资源供给的稀缺性正在日益加剧。

而21世纪中叶之前是发掘低龄老年人力资源的窗口期。

老年期体能和能力随年龄增长而下降是自然规律,60—69岁的低龄老年人是老年人力资源开发的重点人群。未来30年我国的人口老龄化过程具有典型的低龄老龄化特点,低龄老年人口规模庞大且相对稳定,为开发老年人力资源奠定了基础,但是,时效性短暂,稍纵即逝。

新中国成立以来,有37年的年度出生人口规模超过2000万人,构成了三次“婴儿潮”,即1950—1958年(个别年份出生不足2000万人)、1962—1975年和1981—1997年,年均出生人口分别达到2068万人、2581万人和2209万人[3],根据不同时期的生命表估算,这三波“婴儿潮”的出生队列人口活到60岁的存活概率分别约为78%、83%和91%。遵循人口增长惯性规律,三次“婴儿潮”对应的三次“老年潮”将在60年后如期而至,渐次冲击整体人口年龄结构。因为三个“婴儿潮”彼此间隔期只有3年和5年,所以进入低龄老年期的时间联翩而至,周期相互重叠。

第一个“婴儿潮”出生队列在2010—2018年进入低龄老年期,间隔3年后,与2022—2035年第二个“婴儿潮”出生队列进入低龄老年期首尾叠加,而第二波低龄老年人又与2041—2057年步入低龄老年人阶段的第三个“婴儿潮”出生队列首尾叠加,且越晚出生队列的老年人存活概率越高,就形成了持续时间长达30年左右的低龄老龄化特征。从规模上来看,2020年低龄老年人为1.47亿人,2030年增至2亿人以上,直至21世纪中期,数量始终徘徊在2亿人左右(见表1)。从比重上来看,低龄老年人占60岁及以上老年人口的比重缓慢下降,2020年为55.83%,2036年降至50%以下,2050年进一步降到40.89%。此后,遵循人口变动规律,中龄老龄化和高龄老龄化将接踵而至,低龄老年人口数量和比重会进一步下降。因此,最近30年的低龄老龄化阶段将是开发老年人力资源的人口机会窗口期。

四、提升老年人就业率尚有可为,提示需要重构老年人年龄

通过国际国内比较,发现我国老年人就业水平还有很大的提升空间。

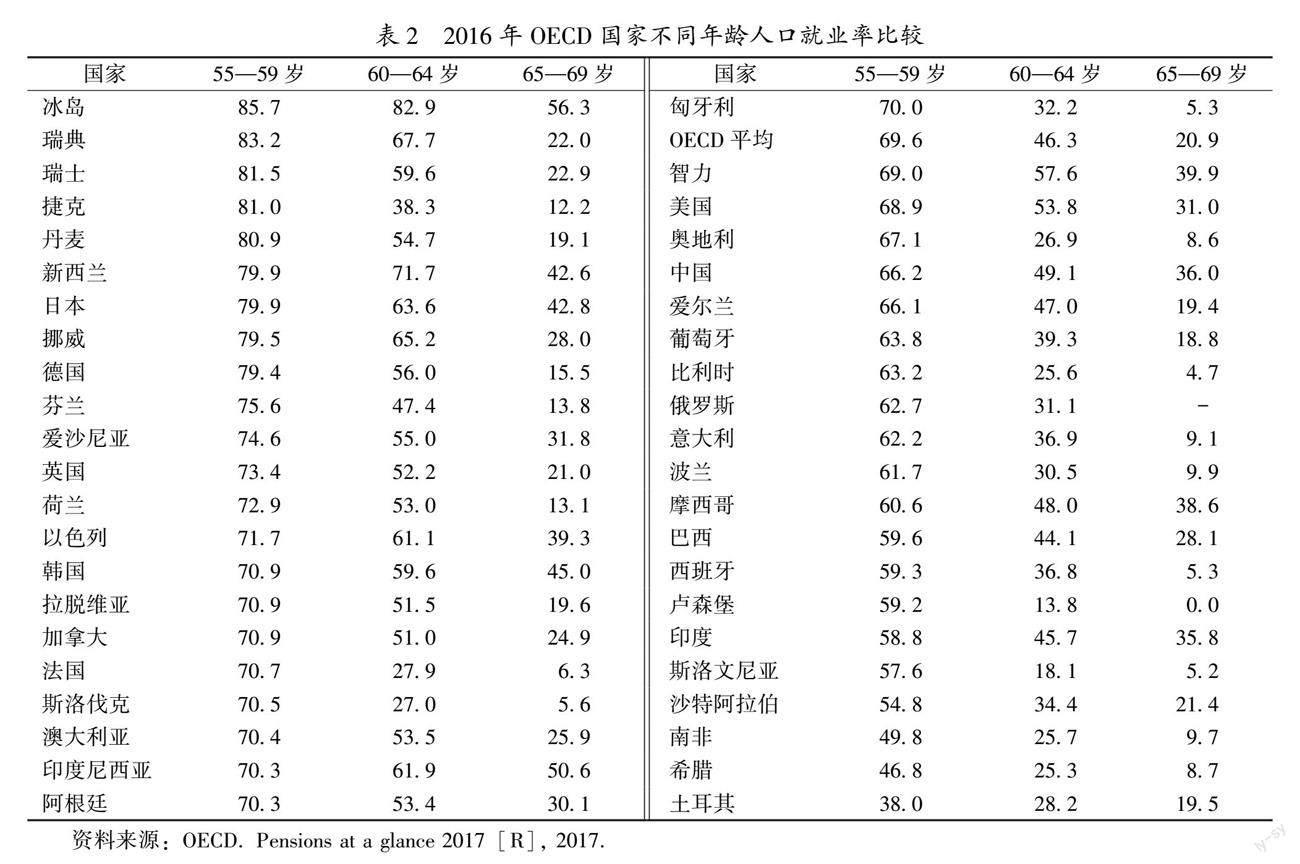

第一,老年人口就业人数不断增加,但低龄老年人就业率远低于处在老龄社会的发达国家。2010年我国60岁及以上人口就业规模约为5715万人,2015年和2020年分别上升至约7021万人和约8482万人,数量持续增加。但是,相应年份的老年人就业率分别为32.14%、31.63%和32.13%【 本文60岁及以上人口就业率计算方法为:就业率=60岁及以上就业人数/该年龄段总人口*100%。

其中,60岁及以上人口就业人数=就业人口规模*就业人口中60岁及以上人口比例。

就业人口规模来自国家统计局网站,就业人口年龄比例来自《中国人口与就业统计年鉴》。由于就业人口年龄比例仅精确到一位小数,故就业率计算存在一定偏差。】,且基本稳定(见表2)。与OCED国家比较,我国准老年人和老年人的就业率具有显著的低龄相对较低、高龄相对较高的分段特点。2016年我国55—59岁、60—64岁和65—69岁人口就业率分别为66.2%、49.1%和36.0%,相当于OECD国家中的第27、第21和第9位,其中55—59岁和60—64岁人口的劳动参与率显著低于更早进入老龄化社会的发达国家。与日本相比,我国不同年龄段人口的劳动参与率分别低13.7、22.6和6.6个百分点。一方面,显示出我国明显受法定退休年龄较低的影响;

另一方面,说明低龄老年人力资源开发空间较大。

第二,老年人就业率的性别差距和城乡差距显著,就业率仍有继续提升的空间。从性别角度观察,老年女性劳动参与率低于男性。根据现行退休规定,男工人退休年龄高于女性10岁,男干部退休年龄高于女性5岁,女性更早退出劳动力市场,但是传统的男主外、女主内的家庭内部分工模式加强了退休后就业的性别差异。根据2018年中国健康与养老追踪调查数据,60—64岁已退休城镇男性和城镇女性分别占60—64岁城镇男性和女性总人数的65.1%、76.5%[5],女性预期寿命长于男性但女性老年人就业率低于男性的矛盾长期存在。

若能在重构老年年龄标准时缩小或拉平这种性别差距,将显著提升准老年人和低龄老年人的就业率。

从城乡角度来观察,城镇老年人就业率显著低于农村。城镇老年人受政策约束,几乎一刀切地按法定退休年龄退休。伴随社会保障体系日益完善,保障覆盖率和标准不断提升,虽然寿命不断延长,健康状况不断改善,但是城镇老人的就业率较低,2010年和2020年城镇老年人就业率分别为14.18%和17.51%【 城乡60岁及以上人口就业率计算方法同前面。城乡人口结构来自2020年第七次全国人口普查和2010年第六次全国人口普查公开数据。】;相比之下,农村老年人没有制度性的退休年龄限制,传统上以身体状况、生活生产需要、家庭条件等因素决定是否退出农业生产活动,就业率较高且相对稳定,2010年和2020年农村60岁及以上人口就业率分别为46.30%和49.31%,分别高于城镇32.12个百分点和31.80个百分点。事实上,城镇就业所付出的体力劳动相对农村更少,老年人劳动能力更强且健康状况更好,但就业率却更低。这种城乡差距也创造了提升老年人就业率的空间。

五、老年人就业的条件与日俱进,重构老年人年龄已具民意基础

(1)老年人客观健康指标和主观年龄认知均在“年轻化”。新时代老年人的客观健康指标和主观年龄认知已经今非昔比。在客观指标上,老年人口的预期寿命、健康预期寿命和自理能力均在不断提高。2021年我国人均预期寿命为78.2岁,位居发展中国家前列。2019年我国人口健康预期寿命为68.5岁,已经高于1981年67.8岁的人均预期寿命[6]。根据中国健康与养老追踪调查

数据的研究发现,2011—2015年间我国60岁平均预期寿命为23.4年,其中健康预期寿命和不健康预期寿命分别为16.2年和7.2年[7],2030年预计人均预期寿命将超过79岁。我国老年人口的自理能力在不断提升,生活不能自理的老年人口占总人口比重从1994年的7.5%下降到2020年的2.3%。与较早出生的队列人群相比,较晚出生的队列人群的生活自理能力得分普遍更高[8]。人口健康状况提升和平均预期寿命延长与生活品质改善密切相关,自改革开放以来,我国先后达成了稳定解决温饱、实现基本小康社会、全面建成小康社会和消除绝对贫困等奋斗目标,人民生活水平与日俱进,未来随着基本现代化和现代化强国目标的实现,人民生活还将步步高升,今后老年人的健康水平和平均预期寿命会更进一竿。在主观认知上,现在的老年人更加“不认老”、“不服老”。2014、2016、2018年三期中国老年社会追踪调查数据显示,我国老年人自我认定的老年年龄标准平均为70岁[9],60岁仍年富力强,仍可以继续发光发热。

健康是开发老年人力资源中发挥劳动能力和劳动意愿的前提条件,也是老年人力资本的载体。老年人体力、精力、能力的改善,为提升老年起始年龄提供了健康基础。

(2)老年人的劳动能力不断提升。从教育方面来看,现在老年人口的受教育水平显著高于过去,未来老年人口的学历和专业素质还将继续提升。根据教育部统计,1981—2020年,高等教育毛入学率由1.6%提高至54.4%【数据来源:《2020年全国教育事业发展统计公报》,http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202108/t20210827_555004.html】,我国已经进入高等教育普及化阶段。第七次全国人口普查数据显示,2020年60岁及以上人口中拥有高中及以上文化程度的有3669万人,比2010年增加了2085万人。分年龄观察,2020年60—69岁低龄老年人受过普通高等教育人口比例为4.29%,50—59岁壮年人口为7.52%,40—49岁青壮年人口为15.02%,30—39岁青年人口为30.11%,随着代际更迭,未来老年人口受教育程度只会越来越好,因为现今的年轻队列就是未来的老年队列,他們携带的人力资本只会增多,不会减少,低龄老年人的人力资本基础日益坚实。

从工作经验来看,产业结构升级提高了老年人工作经验的价值。改革开放后,产业升级带动第二产业和第三产业的就业比例快速提高,使得不同出生队列的人口在参与工作时,社会提供的岗位在不断升级。1990年我国的三次产业就业人数占总体的比例分别为60.1%、21.4%和18.5%,到2020年分别变为23.6%、28.7%和47.7%【 数据来源:国家统计局.中国劳动统计年鉴2021,https://data.cnki.net/v3/trade/Yearbook/Single/N2022020102?zcode=z001】,第一产业就业比例持续衰减,第二产业就业比例缓慢上升,第三产业就业比例加速攀升。从细分行业上,出生队列较晚的人口与过去相比,从事农、林、牧、渔业和建筑业等重体力劳动的第一产业劳动力占同年龄段就业人数的比重逐渐下降,而信息传输、软件和信息技术服务行业和金融业等体力劳动较少且经验占比较高的第三产业从业人数占比不断上升。随着不同出生队列的人口年龄不断增长,我国劳动力出现了更年轻人口的行业分布逐渐向第二产业和第三产业集中的趋势,同时职业技能的路径依赖效应决定了出生队列中靠后出生人口的工作专业性更强(见表3),未来低龄老年人口内化的工作经验也将随时间不断升级。这本身就意味着体力劳动者需求减少和脑力劳动者需求增加将成为大趋势,就业对体能的要求越来越低,对就业年龄的包容性越来越宽容,更有利于低龄老年人的继续就业。

从工作方式来看,技术革新和产业升级重新定义了劳动。老年人对科技的使用程度日益增加,科技替代人力使重体力就业岗位减少,降低了生产对劳动强度的需求。比较2020年和2010年劳动密集型行业(如采矿业和建筑业)、技术密集型行业(如信息传输、软件和信息技术服务业)和资本密集型行业(如金融业)城镇就业人员年龄结构发现,由于产业结构转型减少了强体力劳动,老年人所占比例均有显著提高(见表4)。即便是强体力劳动,如农业、基建、重工业等领域,因为机械化、智能化、科技化设备的广泛应用,也降低了对体力的限制。老年人随年龄推移体力下降是自然规律,随经济社会发展教育和技能提升是客观事实。此外,根据中国互联网信息中心历年发布的报告数据和历次全国人口普查数据计算,60岁及以上的老年网民在2000年、2010年和2020年分别为28.4万人、868.3万人和11076.8万人,分别占当年60岁及以上老年人口的0.22%、4.89%和41.95%,规模和比重均大幅提高。15—59岁人口约九成为网民,随着时间推移,未来二十年内我国将跨入老年信息化时代。老年人获得信息的能力增强,沟通障碍减少,展现自身工作能力的门槛降低。老年人拥有的丰富工作经验结合信息化时代办公和生产设备的科技化、智能化、数字化特点,正在为老年人的生产效率注入新活力。显然,产业结构转移和科技进步促使各个行业和职业对劳动力年龄的包容性逐渐增强。

劳动能力是开发老年人力资源中健康素质的延伸和发挥劳动意愿的途径,也是老年人力资本的内涵。综合而言,伴随老年人的代际更迭,同一年龄节点比较的老年人综合能力正在“年轻化”,老年人综合能力的上升为提高老年人的界定年龄提供了素质基础。

(3)老年人的劳动需求正在积攒势能。微观因素改善不断刺激老年人的劳动意愿。根据不同研究发现,受教育程度、经济状况、健康状况和配偶健在对老年人社会参与意愿有着正向影响[10-11]。我国2021年城镇非私营单位就业人员平均工资较2001年上涨了8.86倍,平均每年上涨12.12%【2001年和2021年数据分别来自《中国统计年鉴2014》和《中国统计年鉴2022》,其中,2001年数据描述为“城镇单位就业人员平均工资”,2021数据为“城镇非私营单位就业人员平均工资”,但两版数据中,2000年平均工资均为9333元,可知两版数据统计口径相同。2001年和2021年城镇非私营单位就业人员平均工资分别为10834元和106837元。】

;20世纪90年代初出生的男性和女性60岁存活概率分别为88.89%和92.99%,较30年前提高了21.02和16.09个百分点,居民健康状况提升显著,老年夫妇双方共同生存的概率也将大大提高【数据来源:United Nations, Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects 2022, https://population.un.org/wpp/】。未来这些因素将随经济社会的发展继续改善,老年人的劳动意愿也会随之提高。

宏观因素扭转,劳动更能满足老年人各项需求。根据马斯洛需求层次理论,老年人除生理需求和安全需求外,还有社会需求、尊重需求和自我实现需求三种高层次需求。在社会需求上,与过去相比,现在街坊邻居之间关系更为疏远,老年人之间更难建立感情联系。而劳动是社会参与最核心的方式,社会关系的疏远

会反向助推老年人参与劳动的积极性。

在尊重需求上,子女数量较过去更少,赡养负担加重,老年人通过劳动提高老年期收入水平,自我养老能力不断增强。伴随劳动力人口规模与老年人口规模一减一增的反向变化,劳动力资源的稀缺性和老年抚养比不断上升,社会对老年人就业认可程度将会更高。

在自我实现需求上,现在劳动岗位对技术的要求比过去更高,老年人经验丰富这一优势的发挥空间更广,为此,老年人将更加渴望在劳动中实现自我。

老年人的劳动意愿在微观和宏观双通道上不断积攒上升能量,未来老年人的劳动需求将远超现在。

劳动意愿是开发老年人力资源和人力资本的必备条件,老年人劳动意愿的上升为提升老年界定年龄提供了民意支持。

从整体上来看,一方面,目前的老年人年龄标准界定方式脱离客观现实,也落后于理论发展,重构年龄标准十分必要。另一方面,低龄老年人规模庞大且占比突出,就业率存在缺口,老年人的健康水平、劳动能力和劳动意愿上行,提高老年人的门槛年龄愈发可行,机会稍纵即逝。目前,开发低龄老年人力资源的机会窗口正处在开放期,但政策的推进实施不能一蹴而就,需尽早谋划,这一代人应该做好铺垫,不能把问题全部交给下一代人。因此,制定一个随人口基础动态变化的更高的老年界定标准不僅兼具必要性和可行性,且机会难得,时间紧迫。

六、退休政策调整:老年人力资源“精细化”开发路径探讨

在来势迅猛的人口老龄化面前,重构老年界定标准仅是万里长征的第一步,只靠延迟退休难以应对未来30年人口红利转型和经济社会发展对人力资源的需求。双足并行,还要重塑老年概念,并根据老年人的各项劳动相关特征深入挖掘新时代人口红利,这是积极应对人口老龄化国家战略中不可或缺的一环。

从社会生产角度出发,进入老年的本质是随年龄增长人们的体力与精力逐渐衰退、劳动能力逐渐下降、劳动意愿逐渐弱化的过程。因此年龄是界定老年的间接标准,而客观和主观健康水平、劳动能力和劳动意愿是直接标准。三重直接标准环环相扣,链成了一根将人力资源转换为社会财富的链条,任何一环的断裂都会造成社会生产能力的损失。反言之,只要链条不断,这部分人群就还有参与社会生产的客观能力和主观意愿,就不应该将其认定为老年人,也不应该在社会层面将其单方面抛弃。

因此,在概念上老年很难有全民一致的精确定义。老年界定的理论和政策应该向老年能力“年轻化”的人口现实靠拢,而不是实践反向服从于概念和定义。具体而言,应在实践中增强老年界定的灵活性。在退休年龄标准进行统一提升的基础上,建议对老年人的健康水平、劳动能力和劳动意愿这三重直接标准进行深入思考,通过以下三条路径更智慧地开发老年人力资源。

1. 完善以弹性退休为主导的延迟退休配套政策

理想的老年界定应具有弹性,因人而异,需通过个人健康水平、劳动能力和劳动需求综合评判。但微观个体千差万别,没有一个宏观的标准,实际管理难以执行。因此,划定老年的最简单方式就是以日历年龄为标准,作出一刀切的硬性规定。这无疑会造成在个人层面大量不合理的退休安排,所以政府也在不断补充对退休年龄的弹性规定。1978年《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》允许从事特殊工种或者因病或者非因工致残的男性和女性工人提前至55周岁和45周岁退休,并允许完全丧失劳动能力的男性和女性工人分别提前至50周岁和45周岁退休。1983年《国务院关于高级专家离休退休若干问题的暂行规定》中,允许不同级别的高级专家延迟5年或10年退休。这些调整正是在当时的时代背景下,老年定义向理想方式的靠近。现实中,政府难以识别每个人并制定不同的退休标准,但个人识别自身的健康状况相对容易,若能利用政策设计使个人效用最大化选择与政策目标相一致,那么就可以允许个人参与决定自身退休的时机,因人而异的退休年龄也就具备了政策可行性。

弹性退休制度是协调政策目标与个人效用的可行途径。在弹性退休制度下,养老金会随着退休提前或推迟于某一年龄标准而扣减或增发。该制度目的原为允许劳动者提前退休而设定,但由于其亦可以促进接受退休年龄调整,后逐渐成为发达国家施行延迟退休政策时常见的配套制度。在实践中,弹性退休通常以正向激励为主,提前退休的惩罚扣减比例低于延迟退休的奖励增发比率。每提前或延迟退休一年,美国养老金分别扣减6.67%(提前3年内)或增发8%,德国养老金分别扣减3.6%或增发6.0%,日本养老金分别扣减4.8%或增发8.4%[12]。

根据国际经验,延迟退休还需要劳动力市场、企业和劳动者多层面政策的配合。第一,在劳动力市场层面完善反歧视性法律。美国的《就业年龄歧视法》、日本的《高龄者雇用安定法》、英国的《就业平等(年龄)法规条例》均明确提出企业不得无故解雇或拒绝雇佣大龄劳动者。第二,在企业层面增加用工补贴。日本大企业和中小企业通过职业介绍所雇佣60—64岁老年人,会分别获得50万日元和90万日元的补助金[13]。第三,在劳动者层面提供就业信息和就业创业补贴。日本的老年人才服务中心向具有就业意向的老年人

提供6—48个月的中短期就业机会。美国1965年开始的SCSEP就业服务计划无偿向55岁以上的劳动者提供就业信息,并对实际收入较低、自立性强、有强烈就业意愿者提供免费的就业培训和15000美元以下的低息或无息创业启动资金[14]。

所以,采用更加完善的弹性退休制度,允许劳动者在满足特定工龄或年龄条件后在一定区间内根据自身健康水平自行决定退休时机,通过让城镇职工退休金“早减晚增”,激励“晚退晚领”,不仅有利于民生福祉,还将促进老年人力资源的充分开发。同时,还须通过完善反歧视法律、企业用工补贴和针对老年劳动者的就业辅助政策完善老年劳动力市场建设,共同保障老年人力资源得到充分利用。

2. 施行平滑渐进式的退休过程

老年人劳动能力的衰退是一个伴随体力和精力下降的渐变,但退休过程在政策上则是从劳动瞬时转为退休的突变,两种转变模式相左,阻碍了老年人在退休后重返劳动力市场,也打击了老年人社会参与的积极性,浪费了大量的老年人力资源。

根据工作时长、单位属性、是否在劳动力市场、政策待遇等判断标准不同,退休存在多种定义,例如工作时间或收入减少(或称灵活就业)、改变职业再就业、退出劳动力市场和完全退休四种。虽然实践上他们的待遇一致,即到达法定退休年龄后必须停止工作、离开工作单位、强制退出劳动力市场,并允许领取养老金,但概念上并不平行,其对于劳动能力的要求也大不相同。当老年人劳动能力逐渐下降无法灵活就业从事原职工作后,可以通过职业教育改行再就业。当老年人劳动能力进一步衰退,无法胜任常规劳动后,还可以投身社区活动等以其他社会参与形式继续发光发热,直到彻底脱离劳动完全退休。

平滑渐进式的退休过程本质上是在政策上将退休过程的二元阶段多元化。以日本为例,养老金全额领取年龄为65岁,而2020年修订的《老年人雇佣安定法》提出要确保老年人直到70岁的就业机会[15],对于有工作愿望的老年人不问年龄,实现“生涯现役”,即全生命周期社会参与。从政策待遇上看,65岁及以下是正常就业,受《劳动基准法》约束;66—70岁是延迟退休,由《老年人雇佣安定法》保证劳动机会;70岁以上是“生涯现役”,更多是通过宣传提倡。不同年龄段的不同就业形式,存在对应的法律对劳动者权益和义务予以保护。

平滑渐进式的退休过程不一定以年龄作为阶段划分标准。从完全就业到完全退休的过程可以分为五个阶段(见图1),即完全就业、灵活就业、转岗再就业、社区参与和完全退休。在政策上将退休过程细致区分,针对不同劳动阶段,完善法律法规、提供劳动机会、明确劳动者的权利和义务、保护老年人的合法权益,不仅可以满足老年人的劳动意愿,提升居民整体幸福感,还能科学有效地充盈老年人力资源。

3. 制度支撑和民生牵引共同保障老年人劳动意愿充分发挥

脱离劳动力市场的原因包括被迫退休的客观推力和向往自由和闲暇的主观拉力两类,但二者与老年人的劳动意愿之间均无本质冲突。协调推力、拉力与劳动之间的关系,可以充分发挥老年人的劳动意愿,最大限度释放老年人力资源。

从制度层面来看,要减弱将老年人群挤出劳动力队伍的推力,提供老年人口发挥能力和经验的支撑力。目前,除退休政策弹性缺乏和非全职就业形式保障缺失外,还存在老年职业教育缺位阻碍老年人改行再就业的问题。对应这三方面推力,应完善弹性退休和男女同龄退休等退休政策体系,加强对老年劳动者的就业支持和政策保护,并进一步深化终身学习,建设政府控制主导、社会资本协助的有就业针对性的新型老年教育体系。

从民生层面来看,要让老年人参与劳动的回报优于完全退休,转化向往自由闲暇的拉力

为提高老年人劳动意愿的牵引力。老年人向往退休生活的原因包括三种,即闲暇时间、提供家庭内部照料资源和迎合“老年人应在家中享天伦之乐”的传统价值观。如果与完全退休相比,维持某种程度的就业能更好地满足这三种需求,则老年人的劳动意愿必然提高。因此,应继续健全公立福利体系建设,节约老年人用于医疗照料和隔代抚养的时间,推广以“时间银行”为代表的劳务养老方式,并增加总体照料资源,免除老年人的后顾之忧。

在宣传上树立“老有所为”、“老当益壮”的价值观,塑造鼓励老年人劳动参与的社会氛围。

人力资源与经济社会发展息息相关,须根据现实提前谋划。过去主要针对劳动年龄人口的粗放的人力资源开发方式已难以继续,而低龄老年人在未来30年规模庞大且就业率尚可提升,是下一步开发的重点。健康水平、劳动能力和劳动意愿是将老年人潜在人力資源转换为社会财富的三个重要环节,这些劳动相关特征的不断改善对老年人退休年龄的重新界定提出了要求,也为老年人力资源的细致开发提供了现实基础。在重构老年界定年龄的基础上结合三重特征对老年人力资源精耕细作式的挖掘,不仅可以解放老年劳动力,助力建设社会主义现代化强国阶段的经济社会发展,还能够提高居民经济收入和福利水平,全方位提升民生福祉,是应对人口高质量发展的当务之急和大势所趋。

参考文献:

[1]翟振武,李龙.老年标准和定义的再探讨[J].人口研究,2014(6):57-63.

[2]卢敏, 黄剑焜, 彭希哲.老年人口生活自理能力变迁与老年定义重新思考[J]. 南方人口, 2018(1): 58-69.

[3]国家统计局人口统计司, 公安部三局. 中华人民共和国人口统计资料汇编[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1988:267-268.

[4]OECD. Pensions at a glance 2017[R], 2017.

[5]GILES J, XIAOYAN L, GEWEI W, YAFENG W, YAOHUI Z. One country, two systems: evidence on retirement patterns in China[J]. Journal of Pension Economics & Finance, 2021: e14725.

[6]国家卫生健康委统计信息中心. 2018年全国第六次卫生服务统计调查报告[M].北京: 人民卫生出版社,2021:150.

[7]黄国桂,陈天航,陈功,郭菲.我国老年人健康预期寿命研究——基于主观健康维度的测算[J].人口与发展,2021(3):74-84.

[8]张文娟, 王东京.中国老年人口的健康状况及变化趋势[J]. 人口与经济, 2018(4): 86-98.

[9]赵梦晗, 杨凡. 中国老年人的主观年龄及影响因素分析[J]. 人口学刊, 2020(2): 41-53.

[10]中国人事科学研究院“我国老年人社会参与问题研究”课题组. 我国老年人社会参与问题研究报告[M]//全国老龄工作委员会办公室. 第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据开发课题研究报告汇编.北京: 华龄出版社, 2018:288-290.

[11]贺青,张俊飚.农村老人劳动参与意愿及影响因素研究[J].数学的实践与认识,2021(3):281-289.

[12]肖颖.部分发达国家延迟退休年龄可行因素与方式的国际比较——基于美国、德国、日本和英国四国实践的分析[J].北京劳动保障职业学院学报,2019(4):14-20.

[13]丁英顺.日本延迟退休年龄的基本经验及其启示[J]. 当代世界, 2016(7): 71-74.

[14]胡世前,姜倩雯,黄玮凡.OECD国家老年人口就业政策[J].中国劳动,2015(16):23-27.

[15]李征.日本人口、就业与社会保障结构性矛盾与政策应对——2020年《厚生劳动白皮书》解读[J].日本研究,2021(3):86-96.

Age Reconstruction and Retirement Policy Adjustment of the Elderly

in the Age of Longevity

YUAN Xin, ZHANG Shengjian

(School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071,China)

Abstract: The deepening of population aging is the demographic basis for future development, which presents both a challenge and an opportunity. The elderly are social wealth rather than a burden. It is imperative to innovate the understanding of the elderly and develop their human resources. In the process of deepening aging, Chinas aging society presents a series of contradictions such as parallel existence of longevity and low fertility, physical ageing and ability rejuvenating, continuous increasing of life expectancy and stagnation of retirement age, delaying of graduation and shortening of length of service of life cycle, etc. The current laws, policies, plans and other documents take 60 years old as the threshold age standard for elderly, as well as retirement age limit of 60 years old for men, 55 or 50 years old for women, which originated in the early 1950s. They are lagged behind the reality and future of demographic, economic and social development, which need the urgent reform.

According to the law of population development, the continuous extension of average life expectancy before the middle of this century, the characteristics of aging at a young age and the trend of “rejuvenation” of the ability of the elderly at the same age have created a window period for reconstructing the age of the elderly and reforming the retirement policy. Based on the in-deep analysis of health condition, working ability and willingness to work of the elderly, it is proposed to enhance the flexibility of the definition and institutional arrangement of elderly in practice, so as to promote the theory and policy to get closer to the reality of the “younger” of the elderly population. It is suggested that:

1) We should improve the supporting policy of delayed retirement led by flexible retirement, and give the right to choose the timing of retirement to individuals.

2) It is necessary to implement a smooth and gradual retirement process, so that the retirement process coincides with the aging process of individuals.

3) Institutional support and the traction of peoples livelihood will ensure that the elderly will give full play to their willingness to work, and help transform the extensive human resources development mode into a refined one.

Keywords:population aging;definition of elderly;young elderly; delayed retirement

[責任编辑 武 玉]