数字产业如何高质量发展?

2023-08-08江剑敏

摘 要:數字产业作为地区发展的关键性产业,现有研究重点关注了其各种创新“引领”效应,但该产业自身发展状况尚未被充分探索。以新动能培育为研究视角,阐述劳动力成本与数字产业发展之间的关系,从量、效两个维度验证了当下中国数字产业发展的劳动密集型依赖情况,进而探寻企业自主研发调节引致其依赖的“摆脱”情况。结果表明:低劳动力成本因素是当下中国数字产业绩效增长的重要依托之一,中国数字产业发展存在劳动密集型依赖倾向。进一步研究发现,数字企业研发有助于提升其数字产业发展水平,强化规模的研发调节有助于缓解当前中国各地区数字产业发展对低劳动力成本的竞争依赖情况,同时,强化效能的研发调节则进一步扭转了其依赖状态,这意味着现阶段中国数字产业发展已进入从扩大规模到增强效能的过渡阶段。为控制内生性问题,引入各地区普通高等学校在校生人数的历史和当期交互项构建了人力资源供给指标作为数字产业劳动力成本的工具变量,结合多种稳健性办法进行回归估计,确认了结论的稳健性。为此,现阶段中国数字产业摆脱劳动密集型的发展依赖,不要过于留恋当下扩大规模所带来的“刹那芳华”,应加快培育“高品质”的数字产业增长极,做好提升效能的布局谋划。

关键词:数字产业; 劳动密集型依赖;自主研发;调节验证;工具变量法

中图分类号:F241.21

文献标识码: A

文章编号:1000-4149(2023)04-0022-19

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.045

收稿日期:2023-02-13;

修订日期:2023-05-03

基金项目:福建省自然科学基金项目“离岸服务外包赋能福建数字经济增长的机制及路径研究”(2022J01382)。

作者简介:江剑敏,福建商学院国际经贸学院副教授。

一、引言

在探讨数字产业的创新“引领”效应时,一个通常的设定是数字产业属于知识密集型产业,该产业本身具有创新的先进性。现有大量的研究也是以数字产业的“创新先进性”作为前提,进而探索该产业的赋能、提质、增效等积极影响[1]。然而,事实可能并非如此。研究发现,当前中国绝大部分地区数字产业的发展已触及增长瓶颈,亟待跨越规模门槛,提升其产业效率[2]。为此,本文以数字产业发展为特定切入点,提出了一个反常识的假设:是否存在这么一种可能,当下中国数字产业发展的状况,和传统的劳动密集型产业一样,陷入一种依赖于低价竞争的“量贩式”增长?如这一假设被确认,可能给现有政策应用带来一个依据上的质疑。国内各地区纷纷出台扶持数字产业发展的区域性政策,以充分凭借其实现赋能地区传统产业转型、推进地区经济高质量增长等效果,由此带来一个值得深入探索的问题:如果现阶段中国数字产业的发展困顿于“压低成本”这一增长途径,其依旧有助于地区经济的产业结构优化及高质量增长吗?

数字产业作为数字经济的动力来源,通过数字技术及创新成果转化等产业化过程,重塑了企业的核心竞争力[3]。现有研究表明,数字产业化过程产生了技能替代效应,增加了企业对知识和技能密集型劳动力的需求[4],提升了企业的产品成本优势[5],也突破了地区产业对低成本劳动力等传统生产要素的依赖[6],且现有研究普遍认为企业数字化转型有助于降低其人工总成本及其所占的成本份额[7],企业加强数字化应用,有助于降低劳动收入比重,减轻其劳动密集型依赖。

但是,数字产业作为知识密集型产业,在数字产业化进程中“引领”了地区其他产业的数字化转型,加速推进了数字技术推广、数字产品应用,减少了对“低端”劳动密集型劳动力的需求,转而用知识和技能密集型劳动力予以替代,实现了产业内劳动生产率的提升。从劳动生产率角度考虑,数字产业发展应然不存在劳动密集型依赖才具有合理性。现有研究也表明,由于中国数字产业发展受限于国内长期收入分配格局的影响,劳动报酬在产业内收入分配中的占比偏低,影响了从业人员的积极性和创造性,对该产业助推经济高质量增长的实际效果产生了消极影响[8]。基于这些逻辑,提高劳动力成本有利于推动数字产业绩效增长的观点更具有说服力。

基于以上讨论,中国数字产业发展与其产业内的劳动力成本变动存在某种关联[9]。为此,科学理性认识现阶段中国劳动力成本与数字产业发展之间的关系[10],积极探索劳动力成本状况所引致数字产业发展这一经济增长“新引擎”的效应情况,可为打造数字经济新优势提供另样的借鉴。

显然,既有的文献在分析劳动力和数字产业发展关系时,侧重强调数字产业发展对地区劳动力市场结构及就业质量等的影响,也初步探索了数字产业发展与劳动力成本、劳动生产率之间的关系,为本文开展研究提供了坚实的基础。但现有相关研究多立足于数字产业的“利他”视角,对数字产业自身的发展问题缺乏系统性探索,对中国各地区劳动力成本状况可能引致数字产业发展的影响尚未有充分论证,对当前中国“数字产业可能依赖于劳动密集型增长的情况”这一命题也缺乏必要的关注。

为此,本文拟从以下三个方面予以探索:第一,劳动力成本是企业生产经营决策的重要管理内容,低劳动力成本是当下中国数字产业发展的重要“依仗”吗?本文拟通过产业层面的直接经验证据予以确认。第二,假使现阶段中国数字产业呈现为劳动密集型依赖的状态,如何度量这一“桎梏”?本文将对“低劳动力成本作为中国数字产业的竞胜‘法宝”的现实状况进行验证和评判。第三,当前中国数字产业发展面临着核心技术和关键领域的“卡脖子”问题,亟待增强数字企业的自主研发创新能力[11]。那么,对数字企业研发进行干预能否获得良好的效果?本文将予以系统性探索。

本文的边际贡献主要体现在四个方面:第一,突破了惯常认识,以现阶段中国数字产业可能具有“劳动密集型依赖”特征为设定,以此展开验证及系统性探索,丰富了数字产业发展的研究路径。第二,现有研究多从数字产业的“利他”角度,关注数字化的“需求端”发展,分析如何提升数字产业服务“需求”的能力,而本文将关注重心予以转换,以数字产业自身发展为研究对象,从“自利”角度探索当下中国数字产业作为“供给端”应如何高质量发展,为数字经济研究拓展了新的视角。第三,从规模和效能两个评价维度区分了数字产业发展的现况,据此探索了不同维度下劳动密集型依赖的影响,完善了数字经济发展领域的相关研究。第四,本文通过构建数字企业研发的调节模型,提出了一种用以观测在调节状态下产业发展的测度办法,为评价政策适用性提供了新的思路。

二、特征事实与理论基础

1. 特征事实

本文以产出绩效作为衡量地区数字产业发展程度的表征,考虑到中国数字产业发展兼有“量”和“效”的实践特征,本文从规模和效能两个维度予以探索:一方面,本文规模维度侧重考察地区数字产业的总收入,其可集中体现本地区数字产业化进程中经市场验证的数字化产品应用状况,同时选取其产业的总利润作为对照,二者结合有助于更全面地了解地区数字产业的规模扩张情况。另一方面,本文的效能维度主要考察了地区数字产业的平均收入利润率,其从产出效率角度刻画了地区数字产业的整体获利能力,可以较客观地估计出地区数字产业的真实生存状况。

本文以软件与信息技术服务业为数字产业典型产业,采用中国各省级地区该产业的面板数据【各变量的取值区间为2009—2017年,以2009年为基期,并以各地区CPI指数为核算基数进行调整,以消除价格变动因素;如无特别说明,本文除比率及年限指标外,其他指标均取对数后纳入测算。】,以劳动力成本为自变量,以地区数字产业规模和效能为因变量,对变量之间的关系进行数据拟合。典型产业选取依据、变量设定说明等在本文的“样本说明与数据来源”及“变量说明”等部分做了阐述。本文将针对测算结果进行初步探索,结合理论分析提出本文的逻辑设想,进而形成待检验的命题。

特征事实1:地区内数字产业平均劳动力成本和数字产业规模发展存在正向关联关系(见图1):劳动力成本与其规模扩大存在同向趋势,提高数字产业的平均劳动力成本推动了地区数字产业的规模扩张,不论是从总收入规模(avpay-income线),还是总利润规模(avpay-profit线),均得到了相同的结论。

特征事实2:图2绘制了中国各省份地区数字产业平均劳动力成本与数字产业效能的关联情况,可以明确:数字产业中平均劳动力成本与其效能水平之间呈现出反向趋势(图2中avpay-efficiency线),随着地区数字劳动力成本的降低,地区数字产业的效能也随之提高,这意味着中国数字产业的效能增长可能在一定程度上仍存在着低劳动力成本的竞争依赖。

2. 理论分析

基于特征事实的观测表明,目前中国各地区数字企业的平均劳动力成本与数字产业规模发展呈现出正相关关系。中国数字产业发展经历了高资本投入阶段,“热钱”过后,整体产业可能迎来普遍性的要素结构调整,数字企业通过提高劳动力在要素配置中的占比,從而可能提升了全要素生产率,根据索罗的技术进步偏向理论[12],在这一过程中,数字产业产生了知识要素偏向型的技术进步,加强了数字产业内平均劳动力成本和其产出绩效的正向关联度。此外,另一个支持性的解释是,特定产业内的资本要素强度过高,可能导致其投资报酬率下降,资本

更容易被劳动力所替代,激发出要素替代效应,呈现出劳动力成本上升和绩效同步增长的状况[13] 。

但是,特征事实也表明,现阶段地区内数字产业的平均劳动力成本和其效能之间并未能呈现出完全的正相关性。这自然带来一个疑问:既然地区数字企业更青睐于采用知识和技术密集型劳动力,为何降低数字产业内的劳动力成本,反而有助于提升数字产业用以表征获利“能力”的效能水平?这显然与前述基于劳动生产率角度的推演结论相悖。相比其他产业,作为创新“引领”者的数字产业理应在单位劳动产出上具有更出色的“表现”,并在工资水平上体现出更优质的待遇状况,以此为推演,地区内数字企业的平均劳动力成本和数字产业发展,不论是规模扩张还是效能提升,均应呈现出同向趋势才具有合理性,即相比其他劳动密集型和资本密集型部门,数字产业降低该产业内的劳动力成本,呈现为更明显的“反”劳动密集型依赖的特征才更符合逻辑。

实际上,目前所阐述数字化过程中的成本节约效应及由此探索出对劳动力市场结构和就业质量等的影响机制,以及通过要素替代效应、赋能效应进而推动劳动生产率提升等作用机制,本质上还是从“利他”视角进行考察。为此,现有理论分析可能“忽略”了两个较关键的事实:第一,现有文献没有区分 “自利”和“利他”的不同视角,没有明确数字产业与其他产业在人力资源需求上的差异,可能导致将不同层次、不同能力倾向的人力资源放在同一层次予以测算,从而在衡量劳动生产率时,既忽视了劳动力用工在数字产业和其他产业等不同产业间的差异,也未能考虑产出绩效在产业间的发展差异性,可能导致结论产生明显偏误。第二,考虑到中国各省份对其所涉及数字产业相关指标尚未开展实质性统计,对既往相关统计数据也未见有系统性梳理,在无法直接获取各地区数字经济相关指标数据的情况下,现有研究在衡量数字产业相关问题时,通常采用多维评价结合赋权等将不同数字产业予以糅合。但是,这种从整体层面考察数字产业的办法,忽略了不同数字产业差异性和发展差距,所得结论可能具有局限性。此外,采用间接测算的办法割裂了同一数字产业内不同变量间的天然联系,也可能导致所得结论和事实存在明显偏差。

如前所述,对当前中国数字产业发展中劳动密集型依赖这一问题的探索,可能更需要从其劳动力需求以及劳动生产率层面予以梳理。当前中国数字产业发展倾向为规模增长阶段,在这一发展阶段下,数字技术的外部引进吸收、数字新产品研制及商业化可能已不再是绝大部分数字企业的业务重心,数字企业更倾力于既有数字产品的普及、改造,以加速“收割”数字红利,在短时间内实现经济效益的最大化。这一状况也契合了当下中国数字化产品市场的真实需求:

数字经济蓬勃发展,催生大量的数字产品需求,加速推动了数字产业的规模扩张。但是,从劳动力需求角度考虑,正是由于现阶段中国数字产业的发展重心发生转移,该产业用工需求的整体性导向随之发生变化:数字企业倾向于“短、平、快”的创新,停留于对现有数字技术的“修修补补”,缺乏对原发性、开拓性数字技术的研发意愿,研发岗位被大幅缩减,产业内对知识和技术密集等类型研发人员的需求明显削减;并且数字企业加大了市场开拓力度,将更多的用人需求转移至销售部门。这也导致劳动力市场进一步失衡,由于数字产业内积聚了大量知识和技术密集型的研发“熟练工”,劳动力市场上这类求职者也呈现出“供大于求”的状态,导致这一类型劳动力的市场价格更为廉价。这一情况带来的现实问题是,由于降低劳动力成本有了比较充分的市场“行情”依据,数字企业就有可能通过减少知识和技术密集型人员的成本支出来增加收益,加剧了劳动力市场的“劣币驱逐良币”现象,研发能力相对较弱但工资要求相对较低的劳动者更容易获得雇佣,在一定程度上弱化了数字产业的整体创新能力。此外,从劳动生产率考虑,数字企业加大了对销售岗位劳动用工的需求,按照通常的销售提成制方式予以管理,从销售业绩中提取相应比例的薪酬作为工资收入,产业内则呈现为平均劳动力成本增加和收入及利润规模增长的正相关。为此,客观评价劳动密集型依赖带来的影响,引导数字企业优化劳动力资源的内部配置,才是破除当下数字产业发展后劲不足的症结所在。

数字企业的研发创新活动拓展了地区数字产业的业务范围、规模及内涵,提升了数字企业对数字化新产品和新服务的创新开拓能力,对地区数字产业打造竞争优势起到关键作用[14]。然而,问题恰恰在于,当前数字企业在研发上的“投机”以及研发人员在劳动市场的“贬值化”,导致整体数字产业创新“乏力”,数字产品趋于同质化,产业发展陷入低价竞争态势。显然,目前数字产业内的这一状况无助于提升其收入利润率,长期而言反而损害了其产业的整体获利能力。这也许是造成前面特征事实中劳动力成本对数字产业的规模扩张和效能提升之间存在差异化影响的关键所在。

鉴于此,从干预角度考虑,在当下数字经济发展方兴未艾这一大环境下,规模化增长的数字产品需求可能是当前阶段的一种必然。

现有政策干预需立足于数字产业发展的阶段性特征,权衡规模扩张和效能提升之间的系统性关系,妥善运用好“数字企业研发”这一调节工具,如此才能为数字产业的高质量发展路径提供有益的引导。

3. 逻辑思路和基本命题

基于以上分析,本文从规模和效能两个维度,构建了基于数字企业研发的调节对数字产业发展的劳动密集型依赖的逻辑设想。图3刻画了劳动力成本、数字企业研发及数字产业发展之间的逻辑关系。

第一,本文考察地区数字产业发展的成本效应情况。如图3中第(1)条路径所示,为明晰劳动力成本及数字产业发展的关系,验证劳动力要素的成本效应情况,形成命题1、命题2。

命题1:地区数字企业的平均劳动力成本与地区数字产业的规模扩张存在负相关关系,数字产业规模发展存在着劳动密集型依赖状况。

命题2:降低地区数字企业的平均劳动力成本有助于提升数字产业效能,中国数字产业效能的提升存在劳动密集型依赖效应。

第二,本文进一步验证数字企业研发对数字产业发展的影响情况。根据图3中第(2)条路径,从规模及效能两个维度分别确认数字企业研发的创新效应情况,提出命题3和命题4。

命题3:数字企业研发对各地区数字产业的规模扩张存在创新效应。

命题4:数字企业研发能够促进地区数字产业效能的提升。

第三,考察数字企业研发的调节效果。如图3中第(3)条路径所示,引导数字企业研发“聚焦”于数字产业的规模扩张及效能增强上,为探寻这一政策干预的有效性,构建命题5及命题6。

命题5:如命题1的设定被验证,强化规模的研发对地区数字产业规模扩张产生积极的干预效果,即其有助于缓解数字产业规模扩张的劳动密集型依赖。

命题6:如命题2得到验证,强化效能的研发有助于缓解地区数字产业效能增强的劳动密集型依赖。

三、实证研究设计

1. 样本说明与数据来源

本文的研究立足于数字企业研发、劳动力成本以及数字产业发展等变量之间的逻辑关系,考虑到国内各省份对数字产业的平均劳动力成本、数字企业研发投入等重要指标未纳入统计,且相关指标也尚未有一致的测算口径,难以支持开展相应的研究,本文主要参照中国信息通信研究院所发布的《中国数字经济发展白皮书》

【中国信息通信研究院是中国工业和信息化部直属的科研机构,所发布的系列数字经济报告包括:《中国信息经济发展白皮书》(发布年限为2015年和2016年)及《中国数字经济发展白皮书》(发布年限为2017年至2021年),其中2018年报告命名为《中国数字经济发展与就业白皮书》。】和中国电子信息产业发展研究院发布的《中国数字经济发展指数白皮书》【中国电子信息产业发展研究院是中国工业和信息化部直属的科研机构,又称赛迪研究院,自2020年起开始发布《中国数字经济发展指数白皮书》。】等报告将软件与信息技术服务业作为数字产业中典型产业的做法,选取该产业作为观测产业,核心变量均以这一典型产业对应指标为代理变量。

综合数据的可获得性和完整性,本文核心指标的数据主要取自工业和信息化部运行监测协调局汇总发布的《中国电子信息产业统计年鉴》,其余变量数据来源于各省份的统计年鉴,并在区域样本中排除了未列入《中国电子信息产业统计年鉴》统计的西藏自治区、港澳台地区及关键指标数据缺失的青海省,最终样本省份保留了29個,样本具有较强的代表性。此外,通常情况下企业经营活动的汇总测算多以年度为统计区间,本文使用年度数据作为样本的时间频度。另外,鉴于2018年开始的中美贸易摩擦对中国数字产业造成的“重挫”冲击,可能对本文研究结论造成偏误[15],结合部分省份该产业的研发经费投入等重要统计指标自2009年后才开始列入统计,本文研究选取的年限为2009—2017年。

2. 计量模型设定

前面通过关键变量的数值拟合,初步探索了变量之间的逻辑关系,但相关分析均仅停留在逻辑推演及数据简单拟合的层面,可能存在两个不足:一方面,前述研究没有考虑到遗漏变量问题,研究过程也省略了观测变量之间相互依赖、互为因果的情况,在论证的方法上存在不足,可能影响到估计结果的无偏性。另一方面,鉴于数字经济已成为中国各地区政府重点关注产业,各地纷纷出台政策用以提振区内数字产业发展。但是,地区内政策扶持对数字产业发展的激励效果存在差异,各省地区数字产业发展的前期基础也存在事实差别,并且随着时间推进,其差异及其变动可能愈加明显。显然,忽略了各地区随时序变动的差别变化,可能导致结论产生偏误。基于上述考虑,本文将时间效应纳入控制,采用双固定效应模型为基准模型,形成如下基准模型:

Digr,t=λ0+∑i(ηiKeyi)r,t+∑j(θjConj)r,t+μr+νt+εr,t

其中,Dig代表数字产业发展,区分为规模和效能两个维度;

Keyi表示影响地区数字产业发展的第i个关键变量;

ηi表示该关键变量对数字产业发展的影响系数,是本文所关注的核心参数;

r和t分别表示地区维度与时间维度;

Conj为除了关键解释变量以外第j类其他的控制变量;λ0为常数项;

θj为第j个控制变量的系数;εr,t为随机扰动项;此外还分别控制了未观测到的地区差异μr和时间差异νt。

3. 变量说明

本文研究目的是验证现阶段中国数字产业发展的劳动密集型依赖效应情况。研究内容包括:首先,根据命题1和命题2,从规模和效能两个维度验证中国数字产业发展的劳动密集型依赖情况。其次,验证数字企业研发的创新效应情况(命题3)。再次,考察数字企业研发所引致的劳动密集型依赖变动情况。此外,纳入研发与数字产业发展的交互项(命题4和命题5),检验各地区研发调节后,前述关键变量是否对数字产业的规模及效能增长存在更积极的影响。

为此,首先,选取各省份软件与信息技术产业的收入总额、利润总额、收入利润率分别作为收入规模(lnincome)、利润规模(lnprofit)、效能(rate)等“数字产业”这一被解释变量的系列代理变量。关于被解释变量的选取依据,已在前面样本说明与数据来源等部分做了详细说明。其次,选取各省份软件与信息技术产业的平均工资作为地区数字企业的劳动力成本(lnavpay)的表征变量,验证低劳动力成本对数字产业发展的作用机理。再次,考虑到通常情况下地方政府采用债务融资和政府补助等配套资金方式,引导企业在经济资源上进行配置,以发挥出产业政策的积极效果[16]。显然,采用研发经费作为研发这一变量的表征,其研究结果具有政策借鉴意义。基于这一考虑,本文采用各省份软件与信息技术服务企业研发经费的总额作为数字企业研发(lnrd)的表征变量,纳入数字产业的各研发调节项(分别记为lnrd×lnincome,lnrd×lnprofit,lnrd×rate),考察其依赖效应的变动情况,以探索政策干预的作用机理。

本文研究结果的有效性可能面临以下五个方面影响:

①以省份层面作为区域样本开展研究,以同一年限、同一地区中不同企业的数字产业发展程度一致为假设前提,可能存在不可观测的地区内个体差异干扰,导致分类错误。

②数字产业发展与地区数字化基础、产业结构优化情况等均为地方宏观经济的重要内容,相关指标间存在明显的联动性,这种关联性可能导致出现反向因果的内生性问题。

③同一地区数字产业发展通常存在时序相关性,即地区数字产业当期的经济行为可能受前期发展积累的影响,如未加以控制,这种“往期遗留”的干扰可能导致参数估计结果产生偏误[17]。

④劳动力成本、数字企业研发等作为数字企业经营性决策的内容之一,和本文所选取的数字产业发展的规模和效能等指标存在直接相关性:一方面,如果企业加大研发投入和工资支出,就会导致企业的利润下降,利润率也随之降低。另一方面,企业减少研发和工资等支出,直接增加了利润、收入利润率等数字产业发展的观测指标值。数字企业之间的决策差异可能会影响数字产业发展的估计结果。

⑤地区内相关机构、企业等数字产品需求方对数字产品的选购决策,可能会基于维护地方利益等原因,对外形成一种类似于国别间存在的“数字保护主义”[18],其他地区数字企业可能无法顺利或公平地开展市场竞争,导致本文估计有偏。鉴于此,本文拟采取四种办法予以处理:第一,采用合适的工具变量(IV)缓解

②、④方面产生的内生性影响,将基准模型回归和工具变量法回归情况予以对照。第二,对

①和⑤的问题,采用逐一添加控制变量的办法,观测各解释变量系数变动情况,以更好地控制并观测包括地区经济发展等指标在内的地区层面变量对被解释变量的影响。第三,对问题③,本文引入被解释变量的滞后一期作为控制变量予以对照,考察控制前期发展积累后的影响。第四,考虑到宏观变量之间普遍存在着序列相关和异方差的情况,本文将结合两步GMM方法进行稳健性检验,以确认结果的可靠性。

为获得更加可靠的结论,本文采用1998年各地区普通高等学校在校生人数(student)这一历史变量予以适当处理来构建地区数字产业发展所需的人力资源潜力指标,作为数字企业劳动力成本的工具变量。主要依据是:第一,地区普通高等学校在校生人数通常与当地高校设置、受教育适龄人口规模及区域性高等教育历史及变迁相关[19],具有较天然的外生性特征。

第二,工具变量选用历史上的数据,通常不会直接影响因变量“数字产业发展”,较好地阻斷了工具变量与因变量之间的直接路径,从而满足了有效工具变量的外生性设定。此外,考虑到中国行政区域划分情况,该工具变量选取重庆第三次设置直辖市的次年(1998年)的数据【 1997年3月14日,第八届全国人民代表大会第五次会议批准设立重庆直辖市,撤销原重庆市,1997年6月18日,重庆直辖市政府机构正式挂牌。资料来源:重庆市地方志办公室,重庆地情概览,http://www.cqdfz.cn/shtml/cqdqw3/sqgl/cqdqgl/2020/04/09/4454532.shtml】,以确保地区层面变量之间测算口径的统一性。第三,地区普通高等学校在校生人数能够影响劳动力市场的供需状况,其作为地区未来重要的人力资源供给来源,供给量可能影响到地区整体的平均工资率;并且数字企业的平均工资水平在一定程度上会以当地平均工资率作为参考,进而通过数字企业的平均工资与数字产业发展产生关联,该工具变量满足了与内生变量相关以及只通过内生变量影响到被解释变量的假定。

但是,各地区在校生人数随时序存在着动态调整,将1998年各地区普通高等学校在校生人数作为工具变量可能过于单一,无法反映各地区随时间变动而产生的差异性,可能削弱工具变量的有效性,针对这一情况,本文参考

了安古瑞斯特和克鲁格

(Angrist & Krueger)在估计劳动力市场教育收益率中处理出生季度的办法,将1998年各地区普通高等学校在校生人数和地区年度普通高等学校在校生人数(lnystudent)的交乘项(lnstudent×lnystudent)作为工具变量[20],将该工具变量从单纯的宏观指标数据维度的限制中予以突破,并充分体现不同年份工具变量对内生变量的影响。

结合前面分析与以往研究,本文在实证模型中还控制了数字产业的系列特征变量,以尽可能减少遗漏变量偏误。选取依据包括:

①研发队伍规模(lnrd_staff)与地区数字产业发展效果可能存在关联效应。通常情况是,研发队伍的相对规模越大,企业的技术创新能力就越强[21],产业化效率可能也会越高。该变量侧重从研发人员的规模角度考察研发的创新绩效问题,和本文采用的核心解释变量数字自主研发投入(lnrd)相互印证,用以确认回归结果的稳健性。

②各地区数字化基础(lninternet )作为数字经济发展的重要指标之一,通常关系到地区数字经济发展的基础能力,并通过多方面间接影响到地区经济增长[22],在回归中纳入该变量,也能在一定程度上控制内生性问题。

③地区生产总值(lnGDP)及其增长是地区经济发展程度的主要衡量指标之一,为推动地区数字产业发展提供了市场需求基础[23],二者存在明显的关联性。

④公共研发(lnprd)作为地区经济增长的重要创新来源之一,同时也是数字产业的重要创新支撑[24],其研发投入情况也直观反映了各地区对创新性研发的重视程度,地区公共研发的成效直接关系到地区经济的增长,也有可能对地区数字产业发展产生积极的外溢效应。

⑤产业结构优化(isr)作为测度地区经济发展质量的重要指标之一,地区产业结构优化的状况与数字产业发展水平存在明显关联性[25]。

⑥数字经济发展有助于降低出口成本并提高出口效率[26],通过优化国内供需匹配从而减轻对进口产品的依赖[27]。显然,地区经济的进出口依存度与数字产业发展之间存在联动性,以进出口依存度作为地区经济增长与数字产业发展的外部依赖因素(out),将其作为外部环境的干预,亦有可能会对相关结果造成影响,需要在分析过程中予以一并考虑。具体变量定义说明见表1。

4. 描述性统计

表2报告了各变量的描述性统计特征。不同省份地区数字产业发展存在程度差异,此外,本文所选取宏观经济指标中部分非比率指标间数值的量级差异较大,为此,已将非比率类指标的数值均予以取自然对数。可以发现,同一指标内及不同指标间的数值差距程度得到了明显改善,这一处理办法有效缓和了经济指标间共线性及因数值差异过大可能导致的异方差偏误。

四、实证结果分析

1. 基准回归分析

(1)数字产业的劳动密集型依赖验证。

本文分别从规模及效能两个维度,对现阶段中国数字产业的劳动密集型依赖情况进行探索,采用逐一添加控制变量的办法,控制了时间固定效应,确认回归结果具有稳健性。

表3报告了部分回归结果,包括纳入除数字企业研发(lnrd)外的其他全部控制变量(第(1)列、第(3)列和第(5)列)以及纳入全部控制变量(表中第(2)列、第(4)列和第(6)列)等情况的回归结果用以对照。研究表明:

第一,以收入规模为研究维度的数字产业发展的劳动密集型依赖效应情况未能明确。表3第(1)列中核心解释变量lnavpay的回归系数未能通过显著性检验,且第2列该变量的影响系数为正。

以利润规模为被解释变量的数字产业发展与核心解释变量lnavpay存在显著的负相关关系(第(3)列和第(4)列),表明数字产业利润规模的增长受限于低劳动力成本竞争的态势。显然,在控制時间趋势后,降低数字企业的平均劳动力成本事实上是推动了各地区以利润总额为代理变量的数字产业规模发展。以收入和利润为规模维度衡量的数字产业发展的劳动密集型依赖效应情况存在差异,命题1并未获得完全支持。

第二,降低数字企业的劳动力成本显著促进了以效能为研究维度的地区数字产业发展(第(5)列和第(6)列中lnavpay的相关系数均在1%显著性水平上负相关),命题2得到了充分的验证。

第三,强化数字企业研发(lnrd)显著推动了数字产业规模增长(第(2)列和第(4)列),但其在推动数字产业效能增强上不具有显著性作用(第(6)列中该变量系数为正,但未能通过显著性检验),命题3中数字企业研发对数字产业规模扩张的创新效应得以确认,但命题4未获显著性支持。

结合前述理论分析,当前阶段国内大量的数字产品需求依然为数字产业的规模扩张提供了广阔的市场发挥空间,数字企业普遍倾向于在短时间内迅速“收割”当下的数字经济红利,在销售提成制等“刺激”下,数字企业在业务收入规模上保持了增长,企业批量采用研发“熟练工”以压低劳动力成本,这些情况可能带来以下结果:第一,在收入规模维度,研发团队的低工资率和销售团队的高提成率相互“抵消”,从而劳动力成本(lnavpay)和收入规模(lnincome)两个变量之间未能呈现出显著的相关性特征(见表3中第(1)、(2)列)。第二,在利润规模维度,利润指标中并没有包括劳动力成本部分,从而降低数字产业的平均劳动力成本显著提升了数字产业的利润增长这一特征得以显现(见表3第(3)、(4)列),呈现明显的劳动密集型依赖。第三,各地区数字企业倾向于以规模扩张为主导的模仿性研发,这从收入规模和利润规模均呈现为研发投入明显推动数字规模扩张的态势可以看出。此外,由于地区数字产业内企业普遍在寻求能力层面的创新谋划上缺乏动力,导致研发创新对数字产业提升效能未能呈现出显著性效果。

根据前述“变量说明”部分对研究结果有效性的讨论,本文选取的软件与信息技术产业“收入总额”、“利润总额”和“平均劳动力成本”等观测指标相互之间存在着互为因果的关系,亦可能导致其回归结果产生偏误。由于命题1和命题4并未获得一致性验证,本文在后续回归中纳入工具变量予以进一步确认。

(2)自主研发对劳动密集型依赖的调节。

为探寻研发调节对当前数字产业发展劳动密集型依赖的影响,本文采用替换变量的办法,将数字企业研发(lnrd)替换为该变量与各被解释变量的交乘项,表4中报告了相应的回归结果(第(1)列、第(3)列和第(5)列)。此外,为确认调节结果的稳健性情况,将纳入数字企业研发(lnrd)作为控制变量的回归结果也列出以便予以对照(第(2)列、第(4)列和第(6)列)。

表4的回归结果显示:以规模和效能为维度,研发调节均呈现出显著的正向调节效果(研发与被解释变量的交乘项回归系数均通过了1%显著性水平),为此,进一步考察研发调节对劳动密集型依赖效应的影响。第一,从规模维度调节情况看,一方面,收入规模维度中纳入调节项(lnrd×lnincome)后,核心解释变量劳动力成本(lnavpay)的回归系数没有发生根本性改变,均为不显著的正数(将表4中第(1)、(2)列和表3中第(2)列进行比较),但模型的拟合优度得到了较好提升,R2从0.8540(表3中第(2)列)上升至0.9155和0.9405,表明研发调节可能存在影响。另一方面,利润规模的研发调节在一定程度上缓解了数字产业发展对劳动密集型的依赖。核心解释变量lnavpay的负向系数从显著(表3中第(3)、(4)列)变为不显著(表4中第(3)、(4)列)。显然,强化规模的研发对地区数字产业规模扩张产生了干预效果。第二,从效能维度的调节情况看,数字企业的平均劳动力成本和数字产业发展呈现出正相关关系(表4的第(5)、(6)列),扭转了原有的显著负相关性(表3第(5)、(6)列),表明研发调节有助于将数字产业效能发展从低劳动力成本的竞争依赖中彻底“摆脱”开来。

综合以上分析,规模和效能两个维度对劳动密集型依赖的研发调节效应存在差异。一方面,根据基准回归中劳动密集型依赖情况的分析,利润规模维度已剔除了劳动力成本部分,从这一维度观测到的研发调节后劳动密集型依赖的变动状况,基本符合命题5中强化规模的研发对地区数字产业规模扩张存在影响的设定,但其缓解效应呈现出“乏力”的态势。另一方面,效能维度的调节直接从原有的负向显著相关转为正相关(不显著),命题6得到有效的验证。显然,当下强化规模的研发调节对数字产业的劳动密集型依赖仅呈现出“缓解”效果,但强化效能的研发调节则呈现出明显的“扭转”效应,这意味着中国数字产业发展已从规模扩张转到效能提升阶段,数字企业依托研发创新提升更长远的发展能力已正当其时。

此外,本文在表3各模型中分别纳入对应的被解释变量滞后一期,控制前期发展积累差异进行稳健性检验。研究发现,在剔除同一地区数字产业发展的时序相关性影响后,本文所重点关注的核心解释变量的回归系数,无论是其影响的方向还是显著性方面,均没有发生根本性改变,表明前述基准回归得到的结论未受地区数字产业发展的“惯性”影响。此外,数字企业研发与各被解释变量的交乘项均在1%水平上显著正相关,表明在控制了前期数字产业发展的增长积累后,当期的研发调节依然有力地扭转了数字产业的劳动密集型依赖,确认基准回归结果具有稳健性。限于篇幅,不予列出相关回归结果。

2. 工具变量法(2SLS)检验

为控制内生性问题,本文引入数字劳动力成本(lnavpay)的工具变量(lnstudent×lnystudent)进行回归。工具变量回归模型所用的变量与样本均与基准模型的设定相同,以确保结论的可比性。表5报告了两阶段最小二乘法(2SLS)的参数估计结果。首先,所有模型的K-P rk LM 统计值均在 1%水平上显著拒绝“工具变量识别不足”的原假设,表明工具变量与内生解释变量相关。其次,根据各模型的第一阶段回归的F统计值均大于10这一经验值[28],结合在稳健性标准误条件下K-P rk W的F统计量均大于10%临界值,表明相关模型均不存在弱工具变量问题[29]。

将表5和表3的回归结果进行比较可以发现:一方面,表5中的核心解释变量(lnavpay)的回归系数符号依然为负(第(1)列、第(3)列和第(5)列),符合前面数字产业发展与数字企业的劳动力成本负相关的结果倾向。另一方面,核心解释变量(lnrd)的回归系数符号为正数,且均在1%水平上显著,表明数字企业研发对数字产业发展存在积极的创新效应。另外,表5第(6)列中纳入工具变量缓和核心解释变量(lnrd)和被解释变量(rate)两个指标之间存在的内生性问题后,研发投入在提升效能上也具有了显著的正向效果,表明使用该工具变量是有效的。但是,从利润规模维度考量,纳入数字企业研发后(表5中第(4)列),核心解释变量(lnavpay)转为正数,在一定程度上呈现为缓解劳动密集型依赖发展的积极效果,和基准回归结果存在差异(表3中第(4)列这一变量的回归系数为负数),结合前面的分析,二者均呈现为数字企业研发有助于减轻劳动密集型依赖的趋势,表明本文主要结论没有发生方向性改变。

表6报告了采用工具变量估计法的研发调节回归结果,各列回归均通过了不可识别检验、弱工具变量检验以及工具变量有效性检验。各模型中的调节项对被解释变量的影响均为正向调节(且均通过了1%显著性水平),确认了研发调节的有效性,并且劳动力成本(lnavpay)这一变量的回归系数均转为正数(且通过了1%显著性水平),这一结果和前述回归(表4的第(3)列和第(4)列中,该变量的系数符号为负数)存在着差异,可能的原因是本文选取数字企业研发经费投入这一指标作为数字企业研发的代理变量,在未纳入工具变量予以调整情况下,核心解释变量(lnrd)和被解释变量(lnprofit)呈现为“此消彼长”的关系,这一情况已予以考虑,并在本文的变量说明部分做了分析。综合纳入工具变量前后劳动力成本(lnavpay)的回归系数的变动趋势,没有偏离本文的基本逻辑设定,其均呈现为研发有助于减轻劳动密集型依赖的特征,且纳入工具变量后的调节效应更具有显著性。

在表5和表6基础上进一步采用动态面板工具变量法进行参数估计,相关模型均纳入了被解释变量滞后一期作为控制变量,以缓和前期发展积累的影響,均支持了命题1和命题2的设定,和前述回归结论具有一致性。限于篇幅,相关回归结果不予列出。

3. 小样本GMM法检验

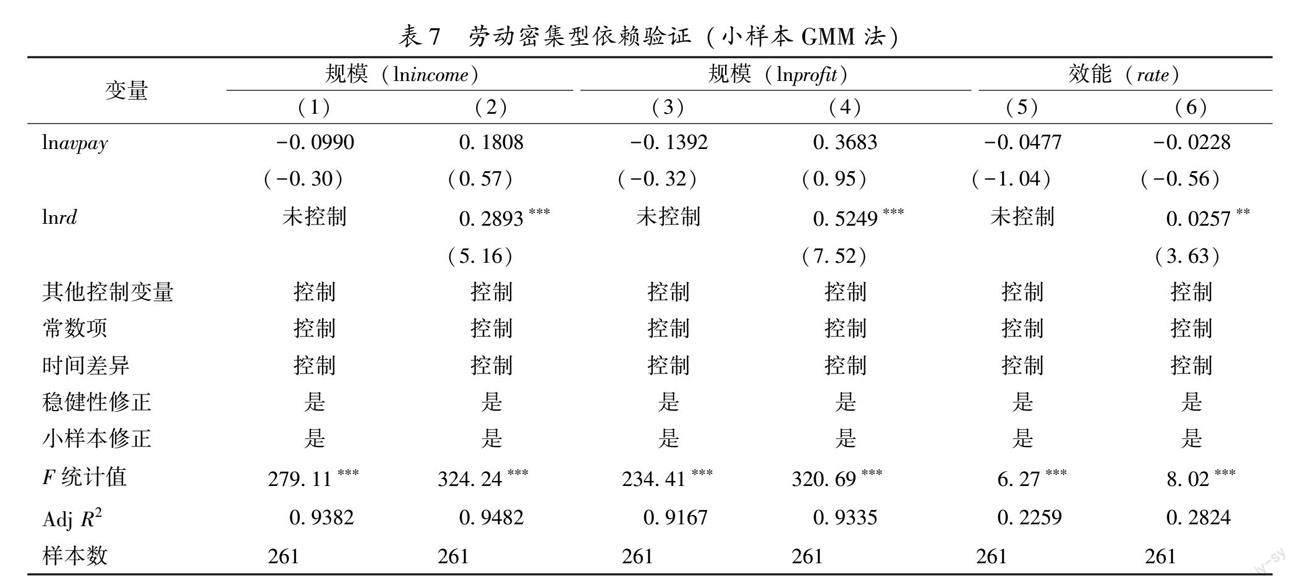

考虑到宏观变量之间普遍存在的序列相关和异方差情况,为获得更有效的参数估计值,本文还采用两步最优广义矩法(GMM)予以检验。考虑到本文的小样本属性,本文在回归指令中纳入small参数,控制了时间效应,采用robust修正标准误输出结果。为了确保结果的可比性,控制变量及设定均以表3中对应各列予以安排。表7报告了

GMM法劳动密集型依赖的验证结果,各列回归系数和前述2SLS法的回归结果(表5中对应各列)一致,均支持了中国数字产业发展存在劳动密集型依赖倾向的结论(第(1)列、第(3)列、第(5)列中核心解释变量lnavpay的回归系数符号均为负)。

同时,表8报告了GMM法研发调节的验证结果,各列回归系数也和本文所采用的2SLS法的结果(表6中对应各列)一致,均在1%水平上显著支持了研发调节扭转数字产业发展的劳动密集型依赖的设定。

此外,本文还分别纳入了被解释变量滞后一期,采用GMM法进行了验证,可以明确:在控制前期数字产业发展的增长积累干扰后,核心解释变量的影响系数的方向性和显著性和前面2SLS法的回归结果(表7及表8中对应各列)保持较好的一致,当期的研发调节依然有力地扭转了数字产业的劳动密集型依赖,表明本文结论具有稳健性。限于篇幅,不再赘述。

五、结论与建议

在我国“十四五”时期构建“数字中国”这一重大国家战略背景下,如何推动数字产业做大、做优、做强,关乎中国培育经济高质量增长新引擎的推进及实效。本文选取典型数字产业,考察了当前中国数字产业发展依赖低劳动力成本竞争的特征事实,从规模和效能两个维度系统探索了数字产业发展的劳动密集型依赖状况,并采用双固定效应模型和工具变量法验证了数字企业研发调节对数字产业发展影响及其劳动密集型依赖“摆脱”的效应情况。研究结果表明:

①现阶段中国数字产业发展存在着劳动密集型的竞争依赖倾向。

②数字企业的研发活动显著推动了地区数字企业的绩效增长。

③强化规模的研发调节纾缓了当前中国数字产业劳动密集型的依赖状况,但并未改变其方向,表明当下数字产业规模增长已呈现创新“乏力”态势。

④数字产业强化效能的研发调节对其低劳动力成本的竞争依赖产生扭转性效果,表明现阶段中国数字产业发展已进入从扩大规模到增强效能的过渡阶段。在采取工具变量法、小样本GMM法等回归方法,以及逐一纳入控制变量、考虑控制前期发展积累差异等系列稳健性检验后,本文的结论依然保持稳健。

本文研究表明,理性看待中国数字产业发展在当前依旧困顿于“低劳动力成本”这一现实,积极推动其“摆脱”劳动密集型的竞争依赖倾向,有助于引导数字产业的绩效增长模式发生根本性变化,进而更好地发挥出数字产业发展对地区经济高质量增长的引擎效应。本研究的政策启示在于:

①构建数字产业的绿色治理体系,营造发展“新生态”。做好数字经济发展的顶层设计,不以规模尺度作为衡量数字产业发展的唯一性指标,构建数字产业发展的科学评价体系,积极营造数字产业效能增长的发展“新生态”。

②积极确立效能提升的思路,更深层次地规划地区数字产业发展。各地区当前应避免不加选择、不计得失地推进各类数字产业项目,在凭借数字产业发展推动地区经济增长的同时,注重确立效能增长的数字产业发展思路,积极优化调整数字产业的结构,避免陷入以“唯数字GDP增长”为管理目标的粗放式发展。

③因地适宜制定扶持政策,有效发挥政策“风向标”作用。地区的政策激励和引导资金更多地流向高效能型的数字产业,积极引导地区内低效能数字产业从原有的劳动密集型发展依赖“摆脱”出来,并将有限的资金更多地转向数字产业效能培育上,发挥政府对数字企业效能培育的政策引导和服务功能,助推数字产业的高质量增长。

④引导数字研发“精准”发力,助力数字产业效能增长。鼓励数字企业将研发的重心放在培育效能上,并充分发挥出自主研发的创新效应,结合地区数字产业发展的前期积累优势,持续推进地区数字产业转型升级,努力实现数字产业效能提升,产业数字化持续增长和数字经济良性、可持续发展的共赢局面。

参考文献:

[1]陈明明,张文铖.数字经济对经济增长的作用机制研究[J].社会科学,2021(1):44-53.

[2]刘达禹,徐斌,刘金全.数字经济发展与区域经济增长——增长门槛还是增长瓶颈?[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021(6):16-25.

[3]FERREIRA J, FERNANDES C I, FERREIRA F. To be or not to be digital, that is the question: firm innovation and performance[J]. Journal of Business Research, 2019, 101(8):583-590.

[4]郭凤鸣.数字经济发展能缓解农民工过度劳动吗?[J].浙江学刊,2020(5):124-133.

[5]周洲,吴馨童.数字技术应用对企业产品成本优势的影响[J].管理学报,2022(6):910-918,937.

[6]王永龙,余娜,姚鸟儿.数字经济赋能制造业质量变革机理与效应——基于二元边际的理论与实证[J].中国流通经济,2020(12):60-71.

[7]陈梦根,周元任.数字化对企业人工成本的影响[J].中国人口科学,2021(4):45-60,127.

[8]刘冠军,李鑫.数字经济时代资本三大构成变化及其对劳动报酬占比的影响[J].人口与经济,2022(1):1-25.

[9]夏杰长,姚战琪,徐紫嫣.数字经济对中国区域创新产出的影响[J].社会科学战线,2021(6):67-78,281-282.

[10]孙志燕,郑江淮.从“低成本”優势向数字经济大国优势转变的政策选择[J].改革,2021(12):59-68.

[11]史占中.突破数字经济发展瓶颈 开启“数字中国”新征程[J].中国科技论坛,2021(12):3-3.

[12]SOLOW R M. A skeptical note on the constancy of relative shares[J].The American Economic Review,1958,48(4):618-631.

[13]潘青.劳动力成本上升的创新绩效——人力资本提升抑或是要素替代?[J].河南社会科学,2019(11):73-79.

[14]BLICHFELDT H, FAULLANT R. Performance effects of digital technology adoption and product & service innovation: a process-industry perspective[J]. Technovation, 2021, 105(c):1-13.

[15]叶君,谢建国.中美贸易摩擦实际关税加征的测算及其影响——基于细分产品数据的研究[J].上海经济研究,2022(1):115-128.

[16]金宇超,施文,唐松,靳庆鲁.产业政策中的资金配置:市场力量与政府扶持[J].财经研究,2018(4):4-19.

[17]CLOUGHERTY J A, DUSO T, MUCK J. Correcting for self-selection based endogeneity in management research: review, recommendations and simulations[J]. Organizational Research Methods, 2016, 19(2):286-347.

[18]刘国柱,尹楠楠.数字保护主义与特朗普政府5G战略[J].南开学报(哲学社会科学版),2020(5):173-182.

[19]楊振芳.我国高等教育区域布局结构的变化与分析——基于2009—2019年教育统计数据[J].国家教育行政学院学报,2021(6):86-95.

[20]ANGRIST J, KRUEGER A. Does compulsory school attendance affect schooling and earnings?[J].The Quarterly Journal of Economics,1991,106:979-1014.

[21]陈美华,陈伟良.中国电子信息产业技术效率测度及影响因素分析[J].江西社会科学,2018(12):57-66.

[22]盛斌,刘宇英.中国数字经济发展指数的测度与空间分异特征研究[J].南京社会科学,2022(1):43-54.

[23]张勋,谭莹.数字经济背景下大国的经济增长机制研究[J].湖南师范大学社会科学学报,2019(6):27-36.

[24]张森,温军,刘红.数字经济创新探究:一个综合视角[J].经济学家,2020(2):80-87.

[25]沈运红,黄桁.数字经济水平对制造业产业结构优化升级的影响研究——基于浙江省2008—2017年面板数据[J].科技管理研究,2020(3):147-154.

[26]范鑫.数字经济与出口:基于异质性随机前沿模型的分析[J].世界经济研究,2021(2):64-76,135.

[27]江剑敏,林晓羽.信息化、进口“抑制”与内需推动[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2022(3):134-140.

[28]STAIGER D, STOCK J H. Instrumental variables regression with weak instruments[J]. Econometrica, 1997, 65(3):557-586.

[29]STOCK J H, YOGO M. Testing for weak instruments in linear iv regression[R].

NBER, 2005.

How to Develop the Digital Industry with High Quality?: The Perspective of

Labor-intensive Dependence

in the Digital Industry and Its Breakthrough

JIANG Jianmin

(School of International Economy and Trade, Fujian Business University,

Fuzhou 350012,China)

Abstract: Digital industry is a key industry for regional development, whose innovation “leading” effect has been focused by existing research works, but the development of the industry itself had not been fully explored. Based on the perspective of cultivating new driving forces, this paper conducts the relationship between labor cost and digital industrialization, which can verify the labor-intensive dependence of digital industrialization development in China from the dimensions of scale and efficiency of digital development;

In addition, it explores the situation of “escape” of this dependence caused by the adjustment of enterprises independent research and development (denoted as “R&D”) finally. The empirical results shows that the factor of low labor cost was one of the important bases for the performance growth of Chinas digital industry, where the development of Chinas digital industry tends to be labor-intensive. Further research shows that digital enterprises R&D helps to improve the development level of their digital industry, and strengthening the scale of R&D regulation helps to alleviate the current competitive dependence of Chinas digital industry on low labor cost; Meanwhile, strengthening the efficiency of R&D regulation can further reverse its dependence. This means that the current development of Chinas digital industry has entered a transitional stage from expanding scale to enhancing efficiency. In order to control the endogenous problem, this paper constructs the history and current interaction terms of the number of students in colleges and universities in various regions to construct the human resource supply index as a tool variable of the labor cost of digital industry, and combines a variety of robust methods for regression estimation to confirm the robustness of the conclusion. Therefore, at the present stage, Chinas digital industry should get rid of the dependence on labor-intensive development, and not be too attached to the “instant prosperity” brought by the expansion of the current scale. Instead, it should speed up the cultivation of “high-quality” growth poles of the digital industry, and do a good job in the layout planning of improving efficiency.

Keywords:digital industrialization;labor-intensive dependence;independent research and development;adjustment verification;instrumental variable method

[責任编辑 刘爱华]