利用吸虫塔监测吉林省迁飞性有翅蚜群落结构及多样性

2023-08-05潘艺元孙嵬高悦等

潘艺元 孙嵬 高悦等

关键词 有翅蚜; 吸虫塔; 种类组成; 种群动态; 群落多样性

中图分类号: S433.4 文献标识码: A DOI: 10.16688/j.zwbh.2022265

吉林省是我国农业大省,玉米Zea mays、大豆Glycine max和水稻Oryza sativa等粮食作物产量常年位居全国前列。经济作物也有大面积种植,如蔬菜、果树和药用植物等。多样化、大面积的作物为害虫提供了丰富的食物。蚜虫是重要的害虫种类,其通过刺吸式口器吸食植物组织液,进而影响植物的正常生长[1],此外,蚜虫还是植物病毒的传播媒介[23]。蚜虫具有翅二型现象,当面临食物短缺、种群拥挤和越冬等生存问题时,蚜虫种群中产生大量有翅蚜并进行迁移。有翅蚜找到寄主后主要通过孤雌胎生产生无翅型后代,可在短时间内建立种群[4],因此掌握有翅蚜的迁飞动态对于蚜虫的防控具有重要意义。

田间调查和物理诱集等方法是常规的蚜虫监测方法,但采用这些方法监测到蚜虫时其在田间已有一定量的发生并形成了危害。吸虫塔的研制解决了这一问题,蒋月丽等[5]研究证实,通过吸虫塔监测到的麦蚜高峰期早于田间。吸虫塔主要分为上部塔管和下部机柜两部分,机柜中的轴流风机产生负压在塔顶管口形成吸力,飞经管口的昆虫便被吸入,进入塔内后经样品收集网进入到收集瓶中,通过定期统计收集瓶中的蚜虫种类和数量,可分析蚜虫迁飞动态[6]。

近年来,蚜虫在吉林省的发生逐年加重,如在玉米上已由次要害虫上升为主要害虫。吉林省关于蚜虫的研究报道,可见陈瑞鹿等[7]对大豆蚜Aphis glycines和高粱蚜Melanaphis sacchari田间为害的调查,Zhang等[8]对玉米田中4种蚜虫种群发生动态的分析。目前仍缺乏针对吉林省分布的蚜虫种类和群落结构的研究资料,不利于蚜虫的防控工作。

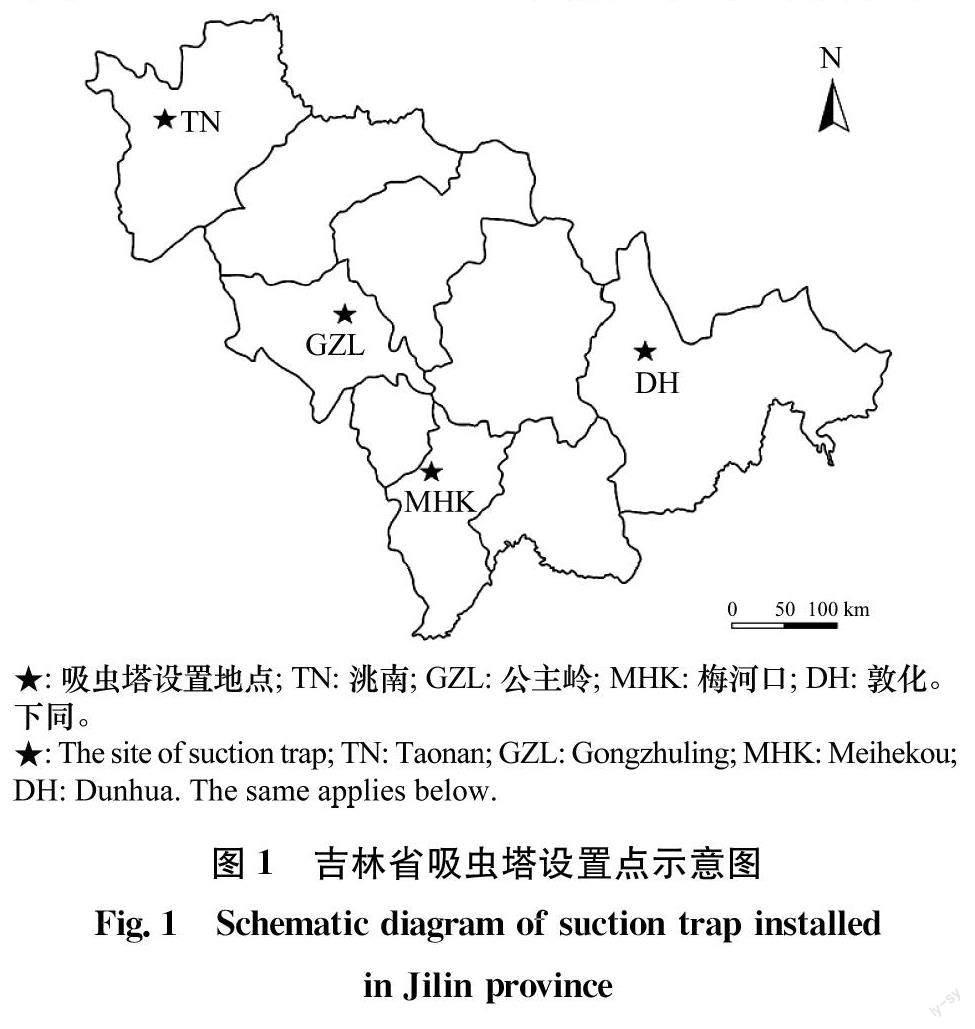

本研究于2019 年-2021 年利用设置在吉林省洮南、公主岭、梅河口和敦化的4台吸虫塔,对有翅蚜的发生情况进行监测,通过DNA 分子测序手段鉴定有翅蚜种类,进而分析种群动态,并在此基础上对其迁飞活动和群落多样性水平进行研究,研究结果可为该区域蚜虫的监测预警及防治工作提供科学的理论依据。

1材料与方法图

1.1监测地概况

4台吸虫塔分别设置在吉林省西北部平原区的洮南市(122°49′E,45°19′N),中西部平原区的公主岭市(124°47′E,43°30′N),东南部半山区的梅河口(125°49′E,42°38′N)和东部山区的敦化市(128°11′E,43°19′N)(图1)。各监测地年平均气温3.7~5.3℃,从西至东气温逐渐降低,降雨量增加,四季分明,每年1月气温最低,3月开始回温,7月气温最高。4个监测地吸虫塔四周植物不同,洮南主要为玉米、高粱Surghum bicolor;公主岭为玉米、大豆、高粱、向日葵Helianthus annuus、水稻;梅河口为玉米、水稻、大豆、榆树Ulmus pumila;敦化为玉米、大豆。

1.2试验方法

试验采用的吸虫塔为中国科学院动物研究所监制、河南省济源白云实业有限公司生产的科云ST-1B型设备。吸虫塔高8.8m,收集瓶容量600mL,瓶内盛有75%乙醇溶液。各监测地设置1台吸虫塔,安装于四周空旷、无建筑物地带。2019 年-2021年期间自5月6日同步开启,同年9月30日关闭,全天候运作。隔日取样,每次清晨取虫,带回室内后,将收集瓶中昆虫转于50mL样品瓶存放,并标注好采集信息。2021年8月梅河口吸虫塔因吸虫管管口被不明物堵塞,昆虫吸捕量少于往年同期。

1.3种类鉴定

分拣蚜虫时,将标本置于直径15cm 玻璃培养皿中,在培养皿底放置白纸。利用超景深显微镜(基恩士VHX-1000)对有翅蚜进行形态学观察,进行初步分类。采用分子测序技术对有翅蚜种类进行最终鉴定,选用的DNA 条形码引物分别为C1-J-1751(5′-GGATCACCTGATATAGCATTCCC-3′) 和C1-N-2191 (5′-CCCGGTAAAATTAAAATATA-AACTTC-3′)[9]。委托生工生物工程(上海)股份有限公司进行样品基因DNA 扩增及测序,测序结果的分析参照孙嵬等[1011]的方法。对2020年的样品进行初步分类时,误将多种近似种蚜虫混合到一起,且未区分日期,后经分子鉴定发现部分种类分类错误。但因样本混合无法区分,导致数据不准确。故该年度仅使用了5种鉴定准确的蚜虫数据,包括荻草谷网蚜Sitobion miscanthi、杏瘤蚜Myzus mumecola、榆长斑蚜Tinocallis saltans、棉蚜Aphisgossypii和黑腹短痣蚜Anoecia fulviabdoninalis。

1.4数据分析

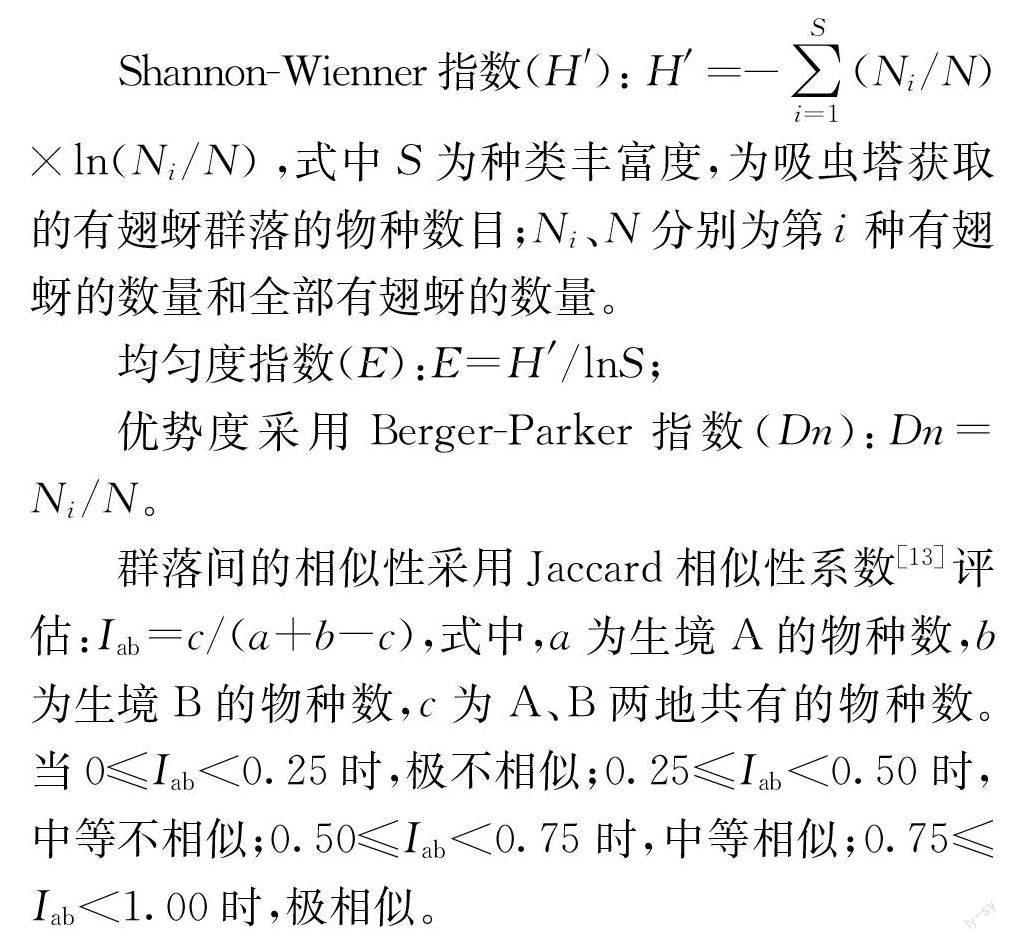

先统计蚜虫在4个监测地的迁入高峰日,再利用美国气象环境预报中心(NCEP)和美国国家大气研究中心(NCAR)联合制作的NCEP/NCAR再分析数据集,分析高峰前日吉林省14:00的925hPa(海拔约500m)的水平风场,利用GRADS软件绘制风场图。采用以下参数对群落多样性进行分析[12]。

使用DPS12.50和Excel2019軟件执行以上计算。使用DPS12.50软件进行单因素方差分析(One-wayANOVA),并用Duncan氏新复极差法进行差异显著性分析,显著水平为0.05。

2结果与分析

2.1有翅蚜群落组成

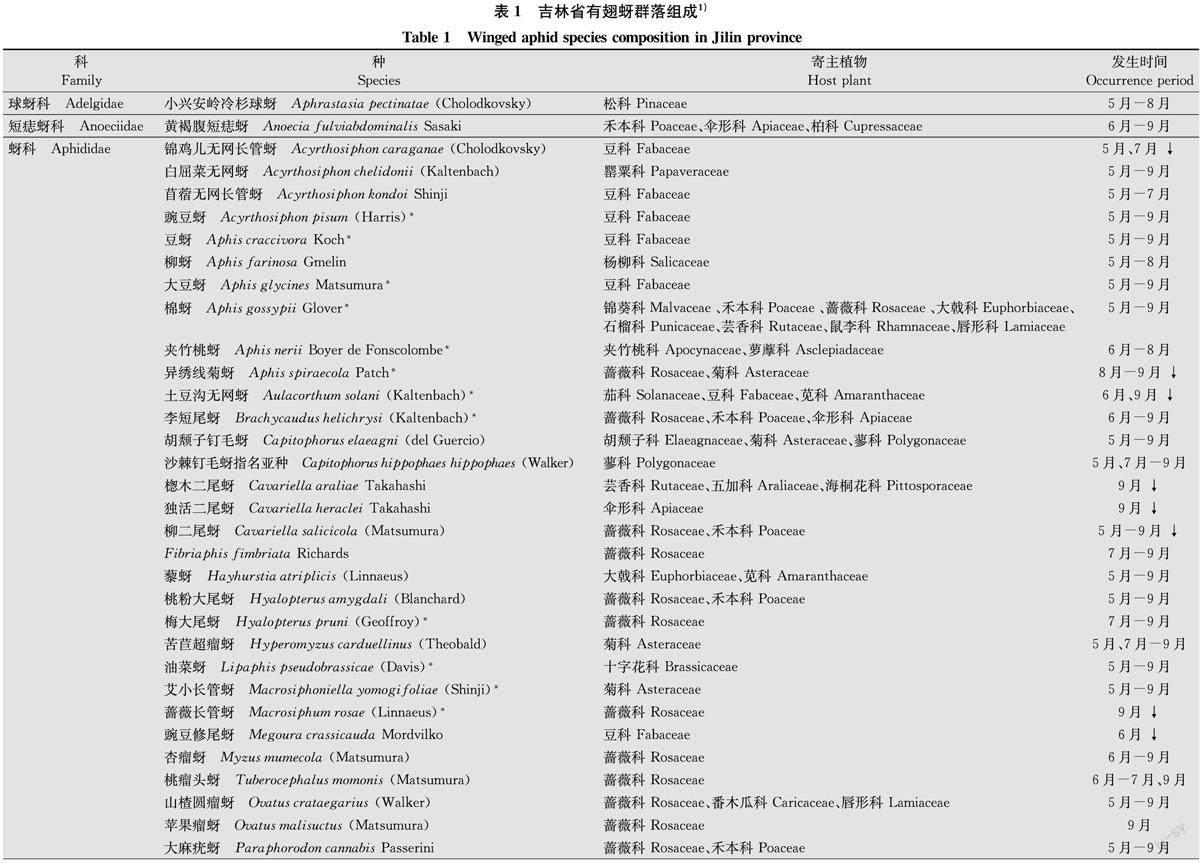

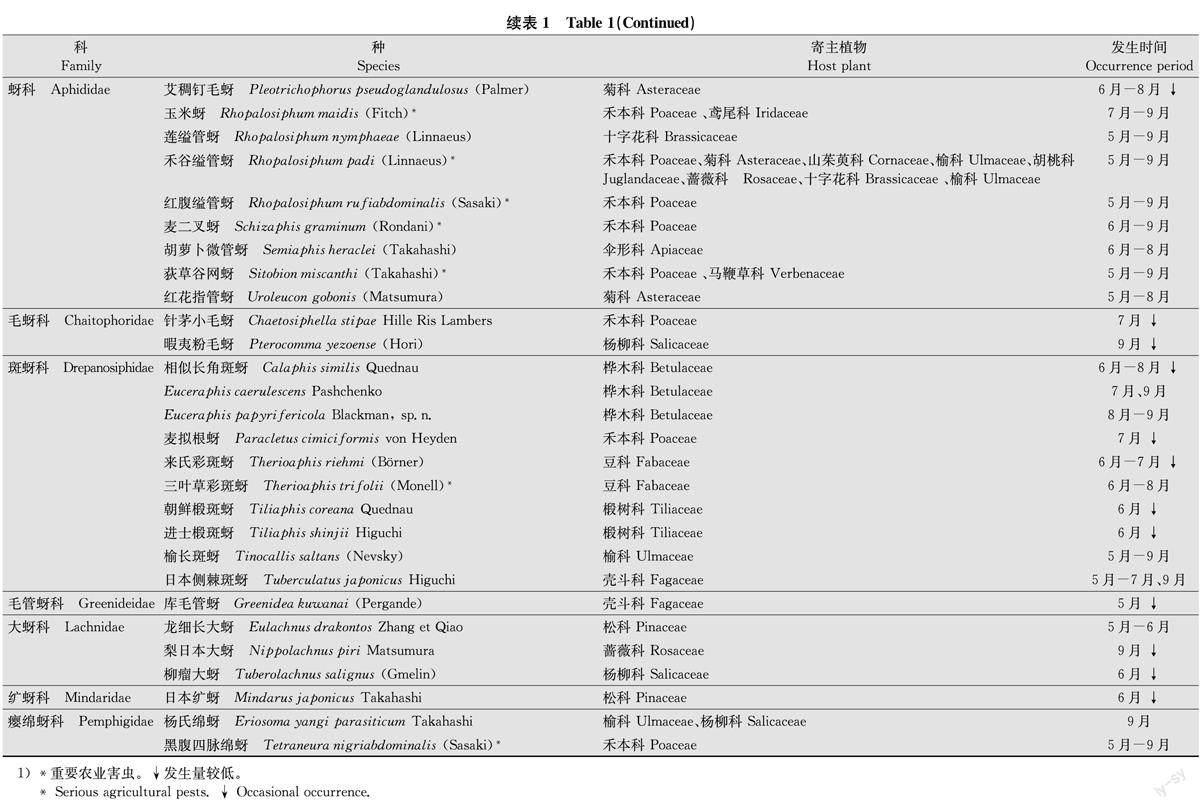

2019年-2021年吸虫塔共吸捕到有翅蚜126447头,鉴定有翅蚜55334头,隶属于9科61种(表1)。除了大豆蚜Aphis glycines和棉蚜A.gossypii根据形态特征鉴定外,其他有翅蚜种类均通过DNA条形码确定。蚜科Aphididae(87.44%)为优势科,其他包括瘿绵蚜科Pemphigidae(10.23%)、斑蚜科Drepanosiphidae(1.27%)、短痣蚜科Anoeciidae(0.59%)、球蚜科Adelgidae(0.39%)、大蚜科Lach-nidae(0.07%)、纩蚜科Mindaridae、毛蚜科Chaito-phoridae及毛管蚜科Greenideidae,最后3科的蚜虫数量极少,共占鉴定总数的0.01%。禾谷缢管蚜Rhopalosiphum padi(69.95%)和黑腹四脉绵蚜Tetraneura nigriabdominalis(7.99%)为优势种,每年均有发生,主要为害禾本科作物。Fibriaphis fimbriata、Euceraphis caernulescens和E.papy-rifericola在国内未见报道,其中F.fimbriata(2.34%)发生量大。

从寄主植物类型分析,有翅蚜对农业和林业的危害较大。林业上主要为害松科Pinaceae、杨柳科Salicaceae、榆科Ulmaceae等8科植物,农业上主要为害禾本科Poaceae、豆科Fabaceae、菊科Asterace-ae、锦葵科Malvaceae和蔷薇科Rosaceae等24科植物。19种蚜虫为重要农业害虫,分别是豌豆蚜Acyrthosi phon pisum、大豆蚜、棉蚜、豆蚜Aphiscraccivora、夹竹桃蚜A.nerii、异绣线菊蚜A.spir-aecola、土豆沟无网蚜Aulacorthum solani、李短尾蚜Brachycaudus helichrysi、梅大尾蚜Hyalopterus pruni、油菜蚜Lipuphis pseudobrassicae、艾小长管蚜Macrosiphoniella yomogi foliae、薔薇长管蚜Macrosiphum rosae、玉米蚜Rhopalosi phum mai-dis、红腹缢管蚜R.rufiabdominalis、禾谷缢管蚜、麦二叉蚜Schizaphis graminum、荻草谷网蚜、三叶草彩斑蚜Therioaphis trifolii和黑腹四脉绵蚜。

有翅蚜的发生时间动态显示,5月-7月为主要迁入期,其中5月种类最多,有29种。8月-9月为主要迁出期,其中9月种类最多,有41种。19种重要农业害虫的种群动态从5月持续到9月,其中,禾谷缢管蚜、棉蚜、荻草谷网蚜和黑腹四脉绵蚜为害禾本科作物,豆蚜、大豆蚜和豌豆蚜等8种蚜虫主要为害豆科作物,油菜蚜为害十字花科作物。

2.2主要蚜虫发生动态

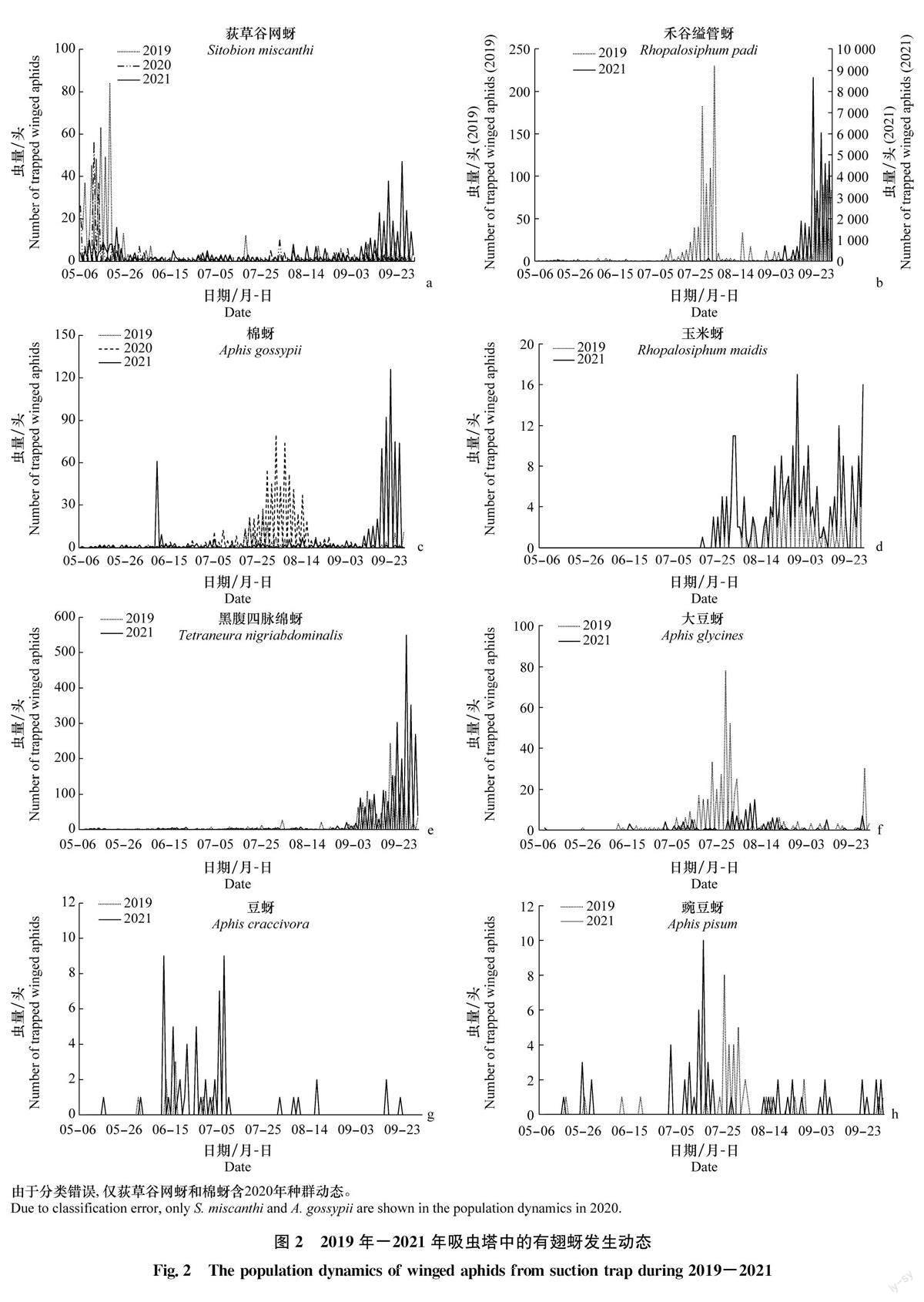

图2为发生量较高的8种主要为害禾本科和豆科作物的重要农业害虫种群消长动态。荻草谷网蚜3年迁入期的始见日期均为5 月6 日,2019 年和2020年的数量峰值出现在5月中下旬(迁入期),2021年的数量峰值出现在9 月下旬(迁出期,图2a)。禾谷缢管蚜种群数量最大,但年度间发生量有差异,2019年5月15日首见,数量峰值出现在7月下旬(扩散期);2021年5月7日首见,数量峰值出现在9月下旬(迁出期);2021年发生数量大于2019年,9月21日吸捕8664头(图2b)。棉蚜在2019年、2020年和2021年迁入期的始见日期依次为6月6日、5月15日和5月7日;数量峰值年度间有差异,2019年和2020年的数量峰值出现在8月上旬(迁出期),2021年的数量峰值分别出现在6月上旬(迁入期)和9月中旬(迁出期),数量呈逐年上升趋势(图2c)。玉米蚜7月中下旬始见,2019年和2021年迁入期的始见日期为7月24日和7月19日,数量呈上升趋势,2019年和2021的数量峰值分别出现在9月上、下旬和9月中旬,均为迁出期(图2d)。黑腹四脉绵蚜2019年和2021年迁入期的始见日期为5月25日和5月8日,在9月前只有零星发生,9月始数量上升,9月下旬达到数量峰值(迁出期,图2e)。大豆蚜5月-6月零星可见,7月中下旬发生量明显加;2019年的发生量高于2021年(图2f)。豆蚜在2021年的发生数量和频次高于2019年,两次数量峰值出现在6月中旬(迁入期)和7月上旬(扩散期,图2g)。豌豆蚜的数量峰值出现在7月中下旬(迁出期,图2h)。

2.3有翅蚜迁入期风场分析

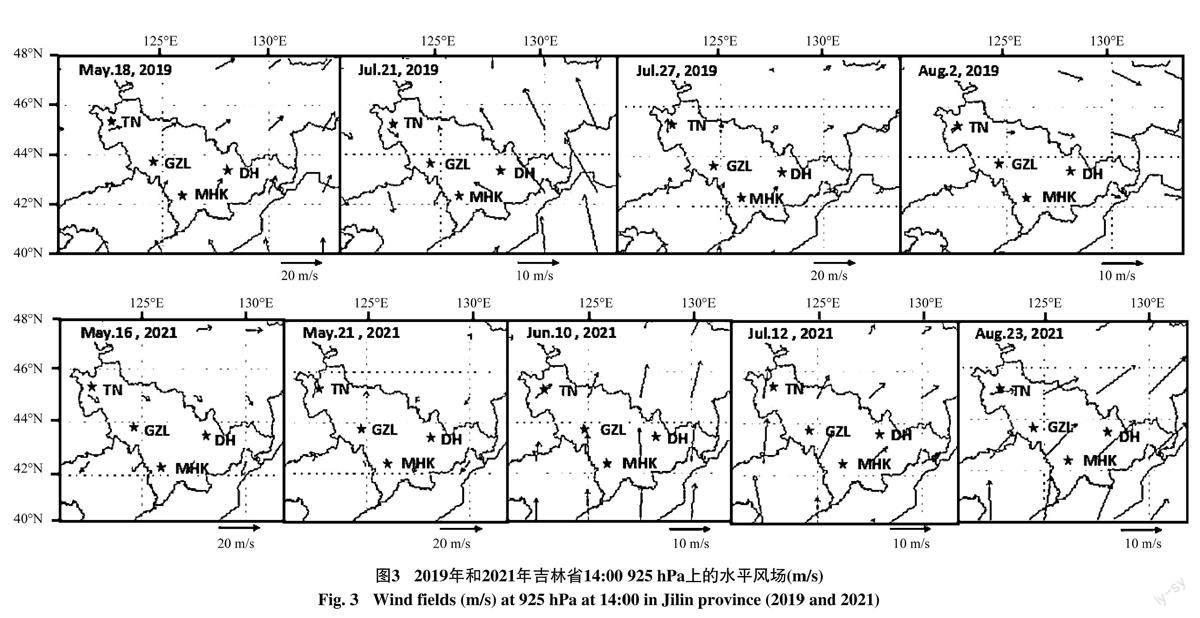

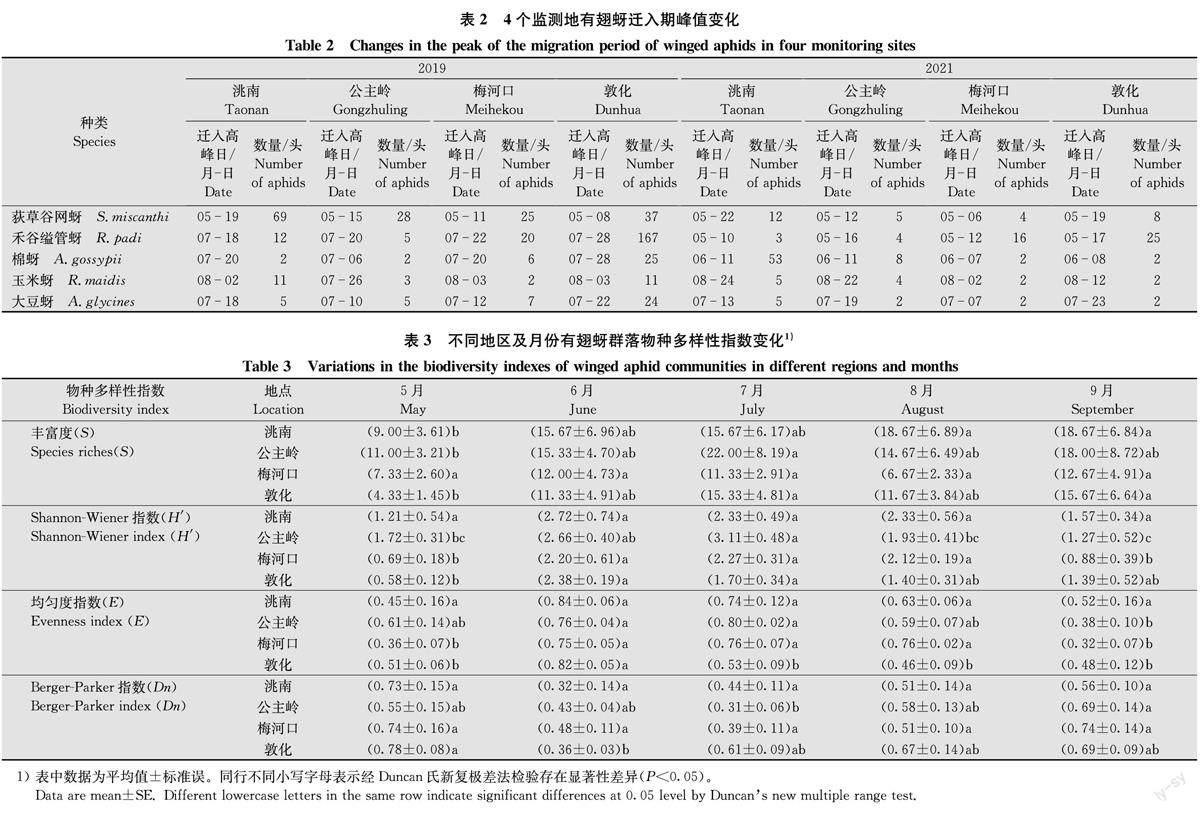

4个监测地设置的吸虫塔均能吸捕到荻草谷网蚜、禾谷缢管蚜、棉蚜、玉米蚜和大豆蚜5种蚜虫。基于有翅蚜迁入期数量峰值的变化,分析其在4个监测地的动态变化与风场之间的关系(表2)。2019年5种蚜虫在各监测地的迁入期数量峰值分别出现在5月19日、7月28日、7月28日、8月3日和7月22日,峰期前日高空盛行3m/s左右的西南风、3m/s左右的西南风、3 m/s左右的西南风、1m/s左右的西北风和1~5m/s的东南风(图3)。2021年5种蚜虫在各监测地的迁入期数量峰值分别出现在5月22日、5月17日、6月11日、8月24 日和7 月13 日,峰期前日高空盛行2~10m/s的西南风、6m/s左右的西北风、4~8m/s的西南风、6~10m/s的西南风和4~7m/s的西南风(图3)。

两年的调查中荻草谷网蚜迁入期数量峰值均发生在洮南,风向均为西南风。禾谷缢管蚜两年迁入期数量峰值均发生在敦化,风向分别为西南风和西北风。棉蚜2019年的迁入期数量峰值发生在敦化,2021年发生在洮南,风向均为西南风。玉米蚜2019年迁入期数量峰值发生在敦化,风向为西北风;2021年发生在洮南,风向为西南风。大豆蚜2019年迁入期数量峰值发生在敦化,风向为东南风;2021年发生在洮南,风向为西南风。除棉蚜外,其他4种蚜虫2019年迁入期数量峰值均大于2021年,2019年高空风场风速低于2021年,且风速均小于5m/s。

2.4有翅蚜群落多样性

5月各监测地有翅蚜群落丰富度最低,之后有所提高(表3)。梅河口各月间丰富度指数差异不显著(P>0.05);洮南5月和8月、9月的丰富度指数差异显著(P<0.05);公主岭5月和7月的丰富度指数差异显著(P<0.05);敦化5月分别与7月和9月的丰富度指数差异显著(P<0.05)。Shannon-Wie-ner指数的分析结果(表3)显示,各监测地有翅蚜群落多样性变化趋势和丰富度大体相似。洮南各月间群落多样性指数差异不显著(P>0.05);公主岭5月和7月、7月和8月、9月、6月和9月的多样性指数差异显著(P<0.05);梅河口5月、9月分别和6月、7月、8月的多样性指数差异显著(P<0.05);敦化5月和6 月、7 月的多样性指数差异显著(P<0.05)。各监测地有翅蚜群落均匀度指数分析(表3)显示,洮南群落均匀度指数差异不显著(P>0.05);公主岭6月、7月分别和9月的均匀度指数差异显著(P<0.05);梅河口各月间均匀度指数差异情况和多样性指数一致;敦化6月分别和5月、7月、8月及9月的均匀度指数差异显著(P<0.05)。优势度指数(Berger-Parker指数)分析(表3)显示,洮南和梅河口群落优势度指数差异不显著(P>0.05);公主岭7月和9月优势度指数差异显著(P<0.05);敦化5月和6月优势度指数差异显著(P<0.05)。5月和9月各地优势度指数均处于较高水平,其中5月迁入期优势种均为荻草谷网蚜,9月迁出期优势种均为禾谷缢管蚜。6月-8月优势种中,54%为禾谷缢管蚜,其他优势种包括小兴安岭冷杉球蚜、桃粉大尾蚜、榆长斑蚜、棉蚜、黑腹四脉绵蚜和大豆蚜。

2.5群落相似性

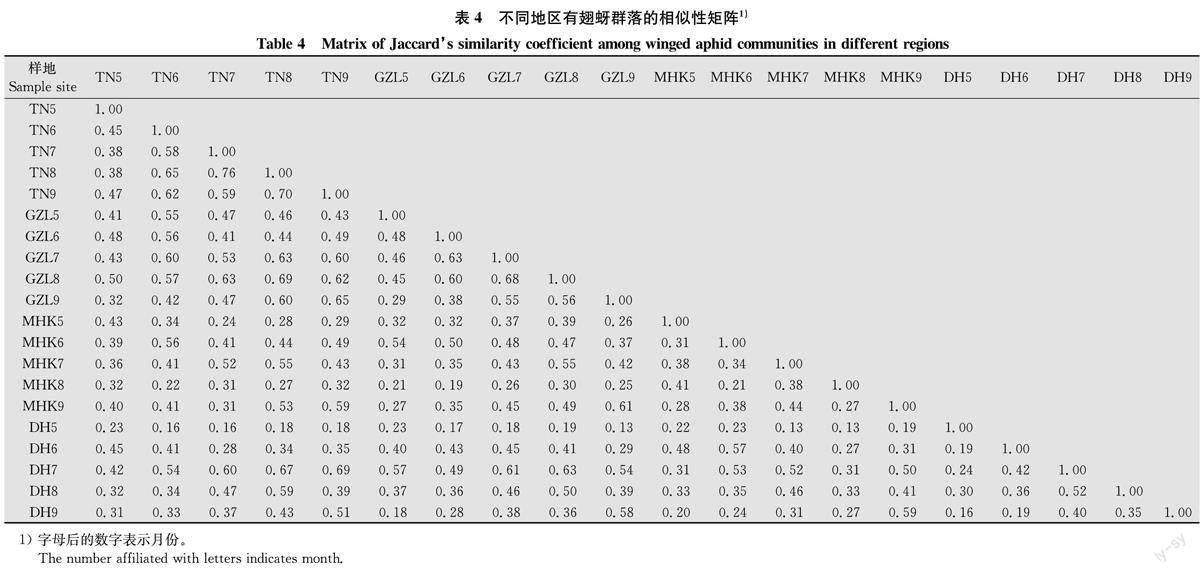

监测地不同月份间的相似性有差异(表4)。洮南5月与6月-9月的群落相似性系数分布在0.38~0.47,处于中等不相似;6月-9月群落间相似性系数分布在0.58~0.76,处于中等相似和极相似。公主岭5月与6月-9月及6月和9月群落间相似性系数分布在0.29~0.48,处于中等不相似;其他月份间群落均处于中等相似(0.55~0.68)。敦化仅7月和8月群落处于中等相似(0.52),其他月份间群落相似系数分布在0.16~0.42,处于极不相似和中等不相似。梅河口5月-9月群落间相似性系数分布在0.21~0.44,处于极不相似和中等不相似。

各监测地之间的群落相似性结果(表4)显示,洮南与其他3地的群落间比较,相似程度最高,33%的群落处于中等相似;梅河口与其他3地的群落间比较,相似程度最低,19%的群落处于中等相似。西部的洮南和公主岭群落之间的相似程度最高,各月群落间,52%的群落处于中等相似;梅河口和公主岭群落间相似程度最低,各月群落间,16%的群落处于中等相似;东部的梅河口和敦化两地区之间群落相似程度也不高,仅20%的群落处于中等相似。

3结论与讨论

本研究结果表明,吉林省有翅蚜种类隶属9科61种,其中19种是重要的农业害虫,主要为害粮食、豆类、果蔬、花卉等作物。禾谷缢管蚜和黑腹四脉绵蚜为优势种,这与吉林省玉米和水稻等禾本科作物种植面积大有关。5种主要寄主为禾本科的蚜虫发生量在8月前较少,之后逐渐增加并出现高峰值,可见有翅蚜的产生和寄主植物的生长发育情况有关[4]。Zhang等[8]对吉林省玉米田蚜虫的调查结果显示,8月-9月蚜虫的发生量明显大于7月,与本研究有翅蚜的变化趋势相近。部分蚜虫在其他省份有严重为害记录,如绣线菊蚜在山东省、甘肃省部分苹果园发生严重[1415],但在吉林省却未见为害报道。这些蚜虫是否会对吉林省种植业构成威胁,还有待进一步研究。

蚜虫具有迁飞能力[1617],蚜虫的迁移主要是基于大气运动系统推动下的长距离位移[4,18]。Reyn-olds等[19]的研究指出,部分蚜蟲可在数百公里的范围内进行风媒迁移。气象因素对迁飞性昆虫的迁移有重要影响[4]。蚜虫可借助风力,由虫源地顺风飞到迁入地区,形成数量峰值。从本研究的结果来看,迁入期内,吉林省风向多变,各监测点之间未体现出蚜虫虫源迁移的规律性。Bottenberg等[20]对有翅蚜在豆科植物上停留时间进行研究,发现当风速很高时,蚜虫会推迟首次和随后的起飞时间,且通常更喜欢接近自己飞行速度的风速。高月波[21]对空中昆虫种群动态的研究表明,风速是影响昆虫迁飞行为的关键因子之一,低风速条件下昆虫的捕获量多于高风速。本研究中,2019年有翅蚜迁入高峰日的吸捕量高于2021年,主要原因是其迁入期风速较低,研究结果与上述研究结论相近。可见,在生产实践中,对蚜虫的监测,应综合考虑虫源地及风速等因素,从而对蚜虫进行预测预报。但本研究仅考虑了风场对蚜虫迁飞的影响,其他因素还需进一步分析。

吉林省5月有翅蚜群落丰富度和多样性水平低,可能与气温较低,有翅蚜迁入种类少有关。6月后随着温度的升高及有翅蚜群落的建立,物种丰富度和多样性水平均有上升。雷雪萍等[22]报道在拉萨青稞地中,蚜虫的种类、数量随温度的升高而增加,本研究结果也体现了类似的趋势。郝树广等[23]对稻田节肢动物群落多样性动态研究结果表明,优势种数量的激增会导致群落中其他物种数量占比降低,从而导致群落多样性水平降低。9月各监测地物种丰富度高,但多样性水平低,这是优势种大量发生所致,此结果与上述研究相近。相似性系数的大小可反映地区间物种相似程度[13]。西部的两个监测地各月间群落相似性明显高于东部的两个监测地,可能与地势和气候条件有关。东部的敦化最高海拔1356m,最低340m,且呈中间低,四周高的地形,不利于有翅蚜的迁飞扩散;西部的洮南和公主岭最高海拔分别为662m和375m,相对低的海拔加上两地常年受偏西向季风的影响,有翅蚜向西部地区迁移的种类和数量更多,两地间群落相似性程度也更高。

本研究利用吸虫塔对吉林省有翅蚜的发生规律进行了系统研究,明确了有翅蚜的种类和发生动态,进而分析了有翅蚜群落结构组成和多样性变化。研究结果可为吉林省蚜虫监测预警和防控工作提供重要理论依据。