巴赫金狂欢化理论与民间狂欢节关系研究

2023-08-03关屹

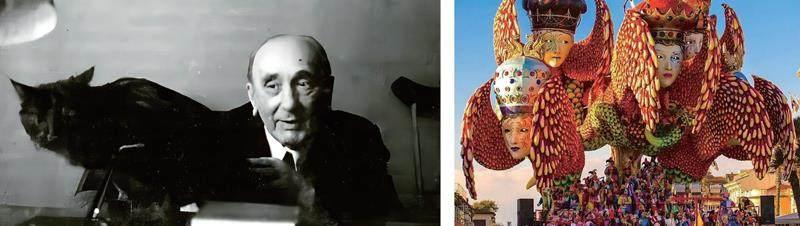

摘 要:巴赫金《拉伯雷创作与中世纪和文艺复兴时期的民间文化》一书是其代表作,在对拉伯雷创作的分析中他提出了“狂欢化”的诗学模式,并在西方文学史上对这种诗学進行社会历史的阐释。民间狂欢节是中世纪文艺复兴时期盛行于欧洲的节日,在官方节日的末尾,群众以自发的热情进行非官方的、颠倒的、自由平等的狂欢,表达自己对于世界与生命的看法。巴赫金从民间狂欢节的形式中探索其精神内核,挖掘出狂欢化的世界观念。本文将依据《拉伯雷研究》一书,对巴赫金狂欢化理论形成过程进行探索,并结合其本人的哲学思想,指出巴赫金狂欢化理论对于马克思主义人学观的补充意义。

关键词:巴赫金;狂欢化;拉伯雷;民间狂欢节;复调

巴赫金的“狂欢化”理论对西方文学理论造成了巨大影响,在追逐理性以至唯理性的学术研究浪潮中,巴赫金通过狂欢化理论主张找回文艺中“人”的存在,建立包含社会历史的文化诗学。巴赫金认为西方文学对于拉伯雷的研究存在着问题,“现代文艺学的一个主要不足,在于它企图把包括文艺复兴时期在内的整个文学全纳入到官方文化的框架内,”[1]这种官方文学的研究方法虽然注意到了拉伯雷小说中怪诞的人体形象,但是由于不去探寻其中的时空因素与节庆氛围,而只是将其庸俗化,“人们即使提到怪诞,也是或者把它归入低级庸俗的滑稽形式,或者把它理解为针对个别纯反面现象的一种特殊的讽刺形式。”[2]52因此巴赫金主张将拉伯雷放置于中世纪和文艺复兴时期的民间笑文化背景中进行观照,而笑文化最直接的根源即是民间狂欢节的节庆活动,本文将根据该主张,探究巴赫金的狂欢化理论与民间狂欢节之间的关系问题。

一、巴赫金《拉伯雷研究》中的狂欢节身影

巴赫金的《拉伯雷研究》采用历史与文化研究的方式,探索拉伯雷小说中体现的中世纪与文艺复兴时期广场话语和民间节日形式,以及拉伯雷笔下的筵席形象、怪诞人体形象与物质—下部肉体形象,巴赫金希望“从中窥见民间诙谐文化数千年的发展,拉伯雷就是民间诙谐文化在文学领域里最伟大的表达者。”[2]3-4在中世纪和文艺复兴时期,狂欢节代表着与官方的神学教会相抗争的民间意识,狂欢节广场的诙谐与官方的森严截然对立,按照主要的性质狂欢节的诙谐文化主要体现在仪式—演出形式、各种诙谐的语言作品、形式不拘的广场言语三个层面,三者于不同种类中统一包含着交织的世界感受,在中世纪流行于欧洲各国。节日本身的意义,是与“再生与更新”的人类生存最高目的相联系的,而在中世纪官方的封建国家节日或教会节日中,更新的因素被不断地抹去,现有的制度在不断地被神圣化、合法化、固定化,官方的节日抹杀了节庆的意义。然而节庆的文化本质是不会被抹去的,因此在官方的容忍中,人民始终用广场的场地表达着自己的节庆感受,用充满新生活力的内容与笑谑的形式,去迎接未来,埋葬过去。

根据巴赫金的论述,狂欢节具有以下基本特征。首先,狂欢节是人人可以参加,不分彼此的等级关系,没有边界。无论是统治者还是平民在这里都是节庆的参加者,因为在狂欢节般看待世界的视角中,终极的问题是生命的诞生与死亡,而其他诸如制度、宗教、特权、禁令等都无关轻重,这里的一切是摆脱了官方、教会视角的超越性的思想观念。在狂欢节期间,人民创造了“第二世界的第二生活”,民众用游戏的方式,让生活在狂欢节上的表现暂时成为了生活本身。其次,狂欢节因为摆脱了教会,生活进入了超宗教的状态,不再有特权与禁令,因此人在狂欢节的生活中展现了自身存在的自由自在的形式。人的异化随着人向自身回归,解去束缚,乌托邦式的生活图景与现实在节庆期间仿佛融为一体,人与人之间打破壁垒进行交流,平等而不拘形迹地互相往来,形成了一种狂欢节的世界感受,人们在节日中具有了崭新的存在形态。再次,狂欢节的世界感受显示出了人对于生活与生存的观念,这种观念是生生不息、生死相依的接替与取代。在狂欢节的诸多仪式中,例如进入国家阶段的罗马,在凯旋仪式中对胜利者的歌颂中同时具有戏弄,对死者的哀悼中也同时具有戏弄,这种戏弄中包含的是对权威的否定和对死亡事物的埋葬,因为只有埋葬过去才可以迎来新生。再如在某些狂欢节的末尾,人们会将节庆的杂物抛在象征地狱的充满杂物的大车中并将其焚烧,参加狂欢的民众手中拿着蜡烛,每个人都互相想要吹灭对方手中的蜡烛并且大叫“你死吧!”,此时的火既有毁灭世界之意,又有更新世界之内涵,是一种双重性的意向[3]。最后巴赫金指出狂欢节“笑”之特征,这里的笑是包罗万象、普天同庆的笑。狂欢节的世界中发出的笑声是全民的笑,是正反同体的笑,既有狂喜与冷嘲热讽,又有肯定和否定、埋葬与再生,这种笑声中“存在着远古玩乐仪式对神灵的嘲笑”,它追求一种“最高目标的精神。”

拉伯雷小说中充满着大量的物质与肉体因素,例如奇形怪状且硕大无比的身体、对生殖器官和排泄动作的格外强调、人物的饮食量和食物种类令人瞠目结舌。对此巴赫金研究拉伯雷时,提出了“怪诞现实主义”的审美观念,这是与狂欢节笑文化相结合而产生的文化审美观。怪诞是对现实或当代世界的一种否定或超越,“怪诞风格揭示的完全是另一个世界、另一种世界秩序,一种生活秩序、另一种生活制度的可能性,它超越了现存世界的虚幻的(虚假的)唯一性、不可争议性、不可动摇性。”巴赫金对拉伯雷作品中物质与肉体因素的分析,放置于民间狂欢节的背景下,指出其中的身体超越了生物意义和个体意义,与广大人民大众相关,过分夸大“物质—肉体”形象。怪诞肉体彰显人民的惊人力量,体现民间的世界拥有用之不竭的强大生命力,用身体意象表达对官方统治下僵化麻木的现实世界的反抗,扫除人们对严肃宗教与虚伪官方的恐惧。在拉伯雷充满狂欢节意向的怪诞现实主义中,庞大固埃惊人的形象嘲讽了中世界和文艺复兴时期独白式的权威统治话语,扫荡了固化的森严秩序,展现了充满快乐与光明的狂欢世界感受。怪诞现实主义来源于人类几千年的笑文化,笑具有贬低化与物质化的效果,体现在拉伯雷的小说中,对巨人种种世俗和肉体基本需求的描写就是一种贬低化的处理,语言在其中“逆向”“反向”“颠倒”,小说充满狂欢的形式,“各种形式的讽拟和滑稽改编、降格、亵渎、打诨式的加冕和脱冕”,这些充满广场氛围的话语,具有既贬低、又再生的双向性,具有民间狂欢节的活力。巴赫金对于拉伯雷的研究,建立了文学与文化之间的联系,因此吸引了西欧国家的广泛注意,《拉伯雷研究》复现了中世纪与文艺复兴时期官方生活下人民自身的话语与生活状态,通过分析拉伯雷充满狂欢节内涵的怪诞现实形象,与其采用的与内容统一的审美话语要素,揭示了狂欢节对文学的影响,巴赫金在把握这种狂欢化的世界感受过程中,逐渐建立了属于整个民间文化范畴的狂欢化理论。

二、巴赫金狂欢化理论的形成

巴赫金借拉伯雷的研究,实际上是表现自己的哲学思想。“你们要注意到,我可不是文艺学家,我是哲学家。”[4]巴赫金写作《拉伯雷研究》时处于流放时期,在政治的高压与极权的意识形态下,巴赫金却写下了具有平等、多声部、反抗意识的学术研究著作,既是作者在病痛与流亡岁月中的自我聊慰,也是对于自己哲学思想的美学发挥。在巴赫金诸如“复调理论”“外位说”“体裁诗学”“内容与形式”等理论成果的背后,其实有着统一的哲学背景,即是巴赫金在《论行为哲学》中反复强调的“他人”概念。这种关于人的存在的思考属于哲学人类学的范畴。抽象哲学如逻辑学、认知学、抽象伦理学主张用理论来认识世界,而巴赫金认为这种理论丧失了活生生的人的主体能动性,因此他纳入“行为”的概念将其视为伦理的对象,我有意识地进行着行为,并且我的行为会带来对他人的责任,主体具有责任性与应分性[5]。

作为具有行为与责任的主体,我的存在使我必然带有责任,人的存在因此也融汇了经验、历史以及意义的丰富而统一的世界。存在是我与他人不可避免地交往与对话,这种交往具有动态性、永恒性、不可完成性,人的本质即是行为主体,是独一无二的伦理存在。我的存在意味着他人也同我一样存在,因此这是一个我与他人同时存在的世界,一方面是我眼中的他人,另一方面是他人眼中的我。巴赫金反对唯我论与绝对彻底的主体性,在他的观点里自我只有与异己相关联才可以存在,因此行为哲学下的人的存在是一种不断建构的过程,人相对于时空中的他人不断地确证自己的存在。在巴赫金的美学思想中,具体体现他人对小说产生影响的是《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,这里的他人范畴具有多重层面的表现:作为主体的陀思妥耶夫斯基用他人的视角观照“完整”的主人公,在作者的眼中主人公是一个被审美把握的、掌握其全部外形的、框定了的完整客体,因此陀氏笔下的主人公仿佛都拥有自己独立与完整的世界观与思想;而作为“完成”的主人公,在小说中与其他同样“完成”的他人角色,在审美统一的小说世界中进行交流,发生紧张的冲突与思想的碰撞,因此小说仿佛是不同思想的争辩,并且每个思想都是独立且完整的。巴赫金揭示了陀思妥耶夫斯基对于塑造充满“他人”人物形象的手法,例如采用广场时空的布局选取、采用惊险情节以制造冲突与对话的契机、采用夸张的肢体与人物神奇描写、采用痉挛与狂热的心理状态,营造出一种狂欢节式的大型复调对话小说世界。在这个世界中,每个小说人物都是平等地表达对事件的看法,每个话语中都互相交织着对对方的应答,审美世界成为了小说人物每个主体共同塑造的世界。在《陀思妥耶夫斯基诗学》问题对于复调理论的研究中,我们已经可以看见广场、民间、狂欢节的身影。

而在巴赫金流亡时期的《拉伯雷研究》中,对于狂欢节的研究已经成为了主要问题。如果在对陀思妥耶夫斯基的小说研究中,巴赫金挖掘了对话中的微型对话,发现了小说主人公和其他人物的思想都是完整的,如复调般交织在统一的陀氏审美世界的时空中,那么在对于拉伯雷小说充满狂欢节气息的世界里,由作者外位建立的世界中每个人物形象都在狂欢地发出自己的声音,这里的主角不再是主人公,而是参与到整个大狂欢的所有人物,是高康大、庞大固埃、约翰修士、巴奴日,和所有反对权力压迫与死气沉沉的经院教条的人民。在拉伯雷的艺术世界中,巴赫金发觉了一场大型的对话——这是一场社会阶层之间的对话,是意识形态话语的对话,人与人之间的平等之上,是整个意识的平等。联系巴赫金的著述《马克思主义与语言哲学》,我们不经发现巴赫金曾经提出的以语言为意识形态战斗武器的方法论,已经在对拉伯雷的研究中得以实践。《拉伯雷研究》具有激进的反压迫诉求,人民在狂欢节中形成了势不可挡的力量,但是由于当时的社会条件以及统治阶级的条件限制,这股人民的力量未能得到领导,只是在狂欢节统治者的注视下昙花一现,但足以让人胆战心惊[6]。巴赫金在流亡期间写下《拉伯雷研究》,是对极权主义和一切程式化、教条化意识的控诉,也是对于自由交往与对话的众生平等世界的向往,这才是真正的马克思主义理想的话语世界。巴赫金说:“一切有文化的人莫不具有一种向往:接近人群,深入人群,与之结合,融化于其间;不单是同人民,是同民众人群,同广场上的人群进入特别的亲昵交往中,不要有任何的距离、等级和规矩;这是进入巨大的躯体。”[7]狂欢化理论是交往与对话的极端形式、一种变体,不再受官方和教会的约束,改变了一般交往与对话的意义。

三、狂欢节与狂欢化

文学即人学,这是我们对于文学创作的基本前提,不止文学,几乎所有的艺术创作都是对人的社会生活和所思所想的反映和表现。马克思提出人不是纯粹的理性动物,也不是单纯的自然人,而是社会关系的总和。巴赫金在对于狂欢节的研究中,发掘了一种独特的世界意识和思维模式,他借助拉伯雷的作品将狂欢节中蕴藏的这种思维进行理论表达,结合自己的哲学思想,颠覆了人们对于世界的认知与看法。世界在狂欢节中颠倒,一切既有的陈规与僵化的制度被冲击,世界成为了变化发展,在这里国王会变成奴隶,上会翻转至下,前会走向后,这就是狂欢化的世界思维模式。巴赫金将这种思维转化为文学语言,注入进作为内部运用的话语,成为文学表达的内在部分,狂欢节活动的体验感受就从外在的形式不断走向内在的蕴含,最后成为思维与意识形态,并且对文学的创作产生巨大影响。狂欢化思维下的文学,具有以下方面的特征,首先是创作思维的狂欢化,其次是艺术手法的狂欢化,再次是人物形象的狂欢化,最后是文学情节的狂欢化。

狂欢节的思维渗透入文学,促使了小说体裁的产生。巴赫金指出,在狂化思维下,史诗和神话等具有崇高风格的体裁不再适用于表现打破了日常生活模式的情节内容,狂化节中戏谑与颠倒的世界所需要的,是一种与狂欢世界观相匹配的充满动态的、宽广的、相反相成与反逻辑的体裁。在巴赫金的体裁溯源中,小说在苏格拉底对话中有了萌芽,随后庄谐体是直接源头,之后随着塞万提斯和拉伯雷的脚步不断具有更广阔的背景与更喧哗的声音,并且随着陀思妥耶夫斯基多层次的复调,小说体裁具有了广度与深度。狂欢化的创作思维同时影响了作家对于小说时空的选取(陀思妥耶夫斯基对话发生的场景多为走廊和广场這种开放式空间),影响了小说的对话从“独白式”走向“复调式”,并且影响了小说的情节内容,充满了具有狂欢节内在“加冕”和“脱冕”仪式的文学表达,这些艺术手法彰显出小说独有的杂然并陈的魅力:高雅与粗俗、文学性内容与非文学性内容共同进入文本的世界,就像狂欢节中每个人都享受着自由的氛围,人人都平等地发出声调,众声喧哗,然而这一切又统一于狂欢节的整体生活中。在狂欢化的思维下,人物形象也具有了双重性,这种双重性是褒贬合一、新生与腐朽结合的形象。例如在拉伯雷小说中,夸张的孕妇形象与阴曹地府的形象体现了怪诞人体对自身质的超越,其意义超越人体本身;在塞万提斯的堂吉诃德那里,正直的理想主义者与腐朽的迷失在幻想里的人物也是具有双重性的角色;到了陀思妥耶夫斯基,双重形象进入了意识层面进行对话,于是个体常常与自己进行双重声调的争论。在狂欢化思维的影响下,几乎人物都是两种相互斗争的意识统一体。

虽然巴赫金与马克思主义之间具有一种微妙的关系,或者说巴赫金更像是不断修正马克思主义的思想者,但是狂欢化理论对于马克思中的人学观无疑是一种补充与丰富。马克思所提出的人生存的理想模式,是当生产力高度发展、私有制消灭、社会分工克服之后,人与人之间不存在等级、贵贱、国家、种族、阶级的壁垒,可以自由地交往,“所有个人”结合为一个“人类社会或社会化的人类”,亦即全人类的“自由联合体”,马克思所理想的正是独立自主、平等友好、尊重理解的自由人的社会。如果说作为政治家的马克思追求的是全人类的最终解放,那么作为哲學家与美学家的巴赫金在自身的生活经历和小说文本的世界中,发现了“狂欢化”的艺术中存在着平等对话与交往的契机,目的同样是追求人类自由与平等的相互对待。巴赫金的学术之路颠沛流离,在严酷的政治环境中饱受身体与思想的折磨,直到晚年他的大部分著作才得以出版并产生巨大的影响力,精神上的不自由较之身体的残障恐怕更让他痛苦不堪。狂欢化的理想世界,是在困苦岁月中的精神天国,巴赫金向往着不论地位高低与身份贵贱,平等自由地交流与对话的世界,这里人的自由已经不限于自身,而是人类精神与独立思考的自由。

参考文献:

[1]巴赫金.拉伯雷与果戈理—论语言艺术与民间的笑文化[M].//巴赫金全集(第4卷).白春仁,晓河,潘月琴,等译.石家庄:河北教育出版社,2009:6.

[2]巴赫金.弗朗索瓦·拉伯雷创作与中世纪和文艺复兴时期的民间文化[M].//巴赫金全集(第6卷).李兆林,夏忠宪,等译.石家庄:河北教育出版社,2009.

[3]周卫忠,帅永红.从“存在即事件”到狂欢的双重性——巴赫金狂欢叙事的早期存在论渊源探微[J].当代文坛,2010(4):40-44.

[4]巴赫金.理论是可以常青的——论巴赫金的意义[M].//巴赫金全集(第1卷).晓河,贾泽林,张杰,等译.石家庄:河北教育出版社,2009:前言5.

[5]王杰文.民俗研究的哲学根基——来自哲学家巴赫金的启示[J].天津社会科学,2019(5):119-128.

[6]巴赫金.马克思主义与语言哲学[M].//巴赫金全集(第2卷).李辉凡,张捷,张杰,等译.石家庄:河北教育出版社,2009:339.

[7]巴赫金.论人文科学的哲学基础[M].//巴赫金全集(第4卷).白春仁,晓河,潘月琴,等译.石家庄:河北教育出版社,2009:5.

作者简介:关屹,河北大学文学院硕士研究生。

编辑:姜闪闪