织构和涂层改善表面黏附性能的试验研究

2023-07-27张玉言吴梦洁

张玉言,吴梦洁,韩 欣,华 洁

(南京林业大学机械电子工程学院,江苏 南京 210037)

1 引言

产品制造技术的改善促进了微/纳机电系统(Micro/Nanoelectromechanical System,简称MEMS/NEMS),如微开关、微传感器和微继电器等的迅速发展[1]。然而,由于MEMS/NEMS器件几何尺寸的微型化,表面积与体积之比急剧增加,表面力主导的黏附接触问题成为影响器件可靠运转和寿命的关键限制因素[2]。

为解决这一问题,以织构和涂层设计为代表的表面减黏技术应运而生[3-4]。

织构是指在表面加工的具有一定排列规律的微观结构阵列[5-6]。文献[7]采用复制模塑方法构筑了圆柱状织构化的金表面,通过原子力显微镜(Atomic Force Microscopy,简称AFM)试验发现随着织构高度的增加和间距的减小,表面的黏附力降低。文献[8]使用旋涂法在单晶硅上制备了二氧化硅纳米颗粒织构化表面,AFM 试验结果表明颗粒堆积密度较高时可有效降低黏附。文献[9]使用低剂量聚焦离子束方法加工了沟槽状织构,发现织构化表面的黏附力低于无织构表面,原因与接触面积的减小有关。

涂层是指通过物理或化学方法在基体表面沉积的厚度在微/纳米量级的薄膜[10]。

文献[10]利用原子层沉积法在硅基体上制备了极薄的氧化铝膜,通过AFM试验发现薄膜表面的黏附力小于硅表面。文献[3]研究了金、银等热蒸发涂层对硅表面黏附的影响,也发现了这些涂层的减黏作用。

上述研究充分证实了涂层和织构在减小表面黏附方面的作用,但关于两者的比较及其共同作用的研究偏少。

本研究拟通过电感耦合等离子体刻蚀技术和磁控溅射制膜技术制备具有圆柱状织构和DLC涂层的硅片样品,使用AFM测量样品表面的黏附行为,考察探针与样品表面的接触位置、织构尺寸和涂层对样品表面黏附力的影响。

2 试验部分

2.1 样品制备

首先,采用电感耦合等离子体深硅刻蚀技术在硅片表面构筑圆柱状织构,之后采用磁过滤阴极弧沉积技术分别在无织构硅片表面和织构化硅片表面沉积类金刚石(Diamond-Like Carbon,简称DLC)涂层,制备条件为起弧电流80A,负偏压-100V,占空比20%,束流(20~50)mA,计数(电荷量)(380×25)mC。制备得到的样品照片,如图1所示。其中,图1(a)为裸硅样品(编号N0)、图1(b)为具有DLC涂层但无织构的硅片样品(编号C0)、图1(c)为在同一硅片上加工出的四种不同尺寸的圆柱状织构样品(编号TN1-TN4)、图1(d)为在样品(c)的基础上镀有DLC 涂层的样品(编号TC1-TC4)。

图1 样品:(a)裸硅样品N0,(b)具有DLC涂层的硅片样品C0,(c)具有四种尺寸的圆柱状织构的硅片样品TN1-TN4,(d)同时具有圆柱状织构和DLC涂层的硅片样品TC1-TC4Fig.1 Samples:(a)Bare Silicon Sample N0,(b)Silicon Sample with DLC Coating,(c)Silicon Samples with Pillar Textures having four Sizes TN1-TN4,(d)Silicon Samples with both Pillar Textures and DLC Coating TC1-TC4

2.2 试验装置及测量方法

利用Veeco Nanoman原子力显微镜(AFM)的轻敲模式对无织构样品(N0和C0)的表面形貌进行测定,扫描频率为1.0Hz,扫描范围为(1.0×1.0)μm2。探针型号为HQ:NSC18/AIBS-50,悬臂梁力常数为1.4N/m。对于有织构的样品(TN1-TN4、TC1-TC4),由于织构的高度较大,AFM 的针尖很难完全下降到织构之间的间隙内,无法反映织构侧壁的真实信息,为避免该情况,使用Nanomap-D三维表面轮廓仪的光学测量模式对织构表面进行测量。此外,使用椭圆偏振仪Multiskop测定涂层厚度。

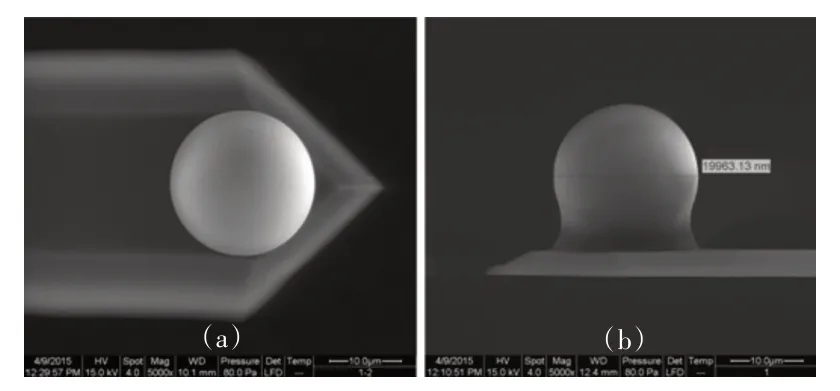

利用Veeco Nanoman AFM的接触模式在大气环境下测量探针与样品表面之间的黏附力。由于织构之间的间距较大,无法使用AFM的商用探针来进行黏附力的测量,因此需要制备胶状探针。制备的方法是利用AFM的接触模式将直径为20μm的聚苯乙烯小球通过无影胶粘到无针尖的TL-FM-20悬臂梁尖端,并通过紫外光照射进行固化。对于制备完成的胶状探针,利用场发射环境扫描电子显微镜(FEI Quanta 200 FEG ESEM)进行观察,如图2所示。可以看出,胶状探针的表面光滑,且粘在了悬臂梁前端的中间位置。利用AFM自带模块计算得到的悬臂梁偏转灵敏度为90.63nm/V,法向弹性常数为0.1137N/m。

图2 胶状探针的SEM图Fig.2 SEM Figure of the Colloidal Probe

3 结果与讨论

3.1 涂层厚度测试结果

利用椭圆偏振仪在无织构和有织构的DLC涂层样品表面上各测三个不同的位置,得到的涂层厚度,如表1所示。

表1 DLC涂层厚度测试结果Tab.1 Tested Results About the Thickness of the DLC Coating

3.2 样品表面形貌表征

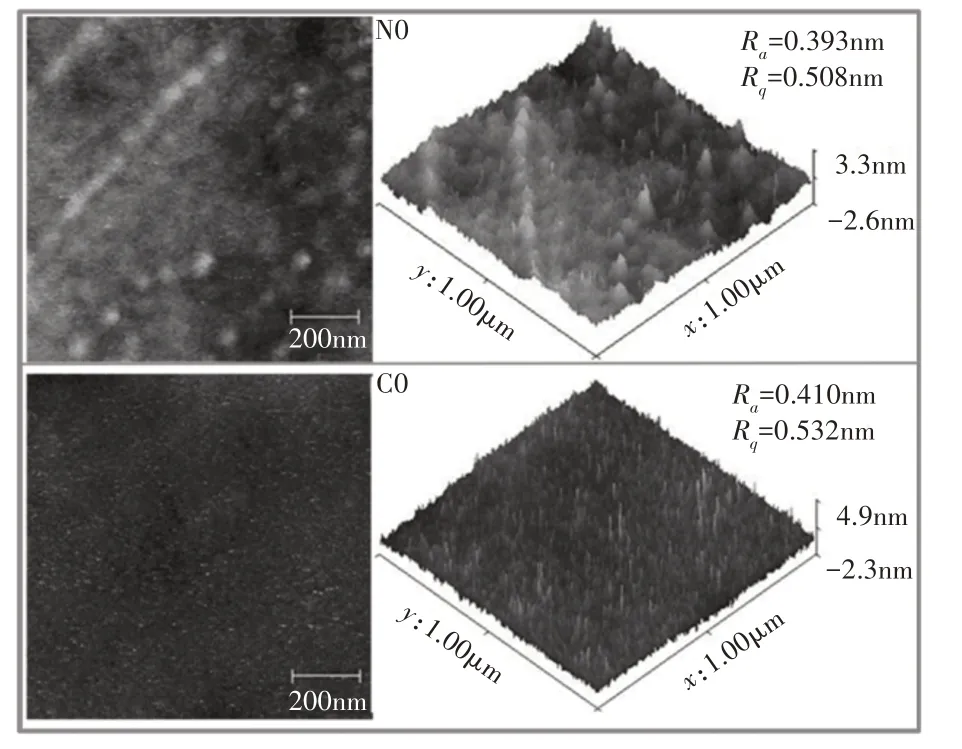

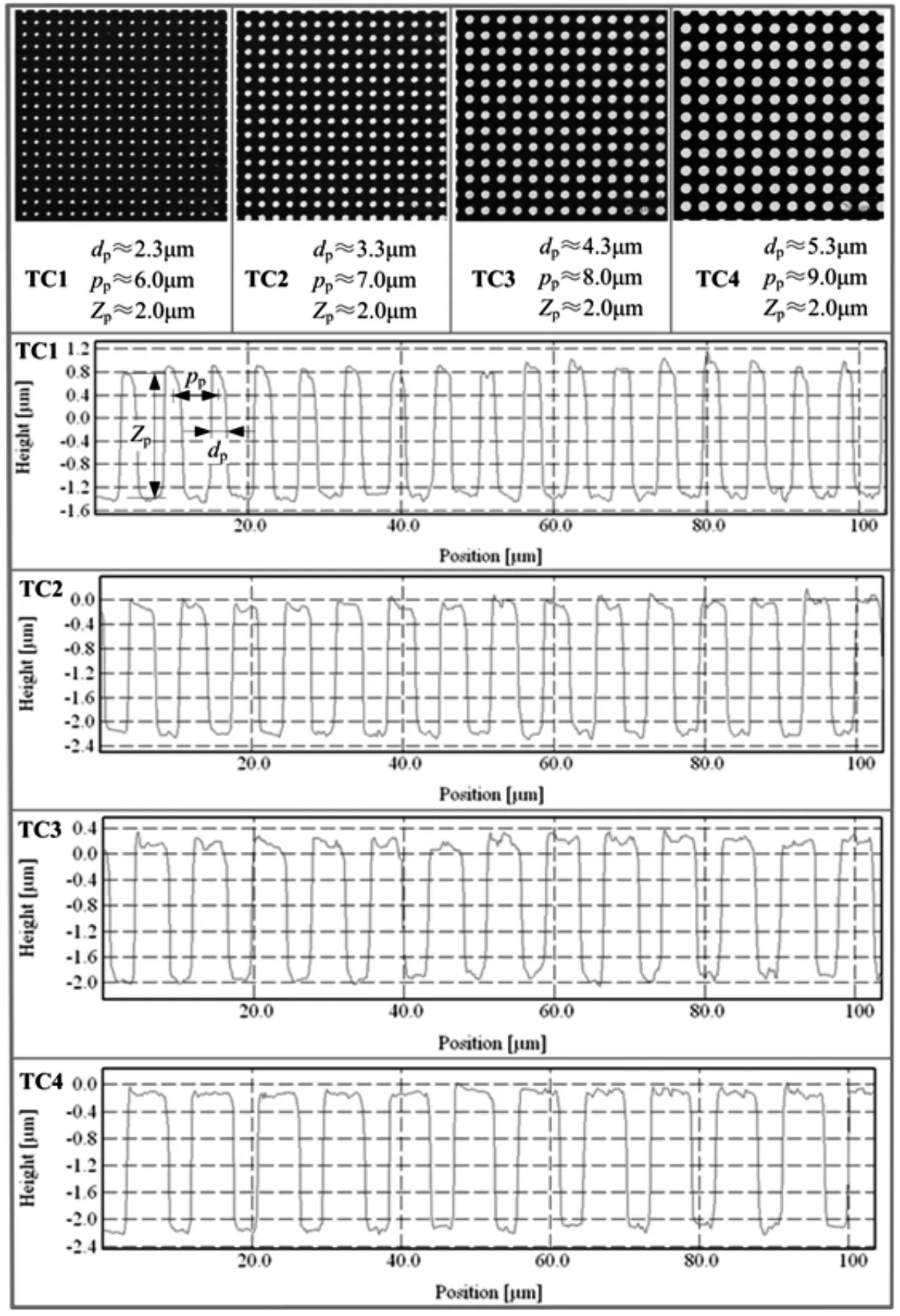

裸硅样品N0及无织构DLC涂层样品C0表面的形貌,如图3所示。可以看出,涂层样品表面的粗糙度略高于裸硅样品表面。织构化涂层样品TC1-TC4的表面形貌,如图4所示。其中dp、pp和Zp分别表示圆柱状织构的平均直径、节距和高度,四种织构的直径和节距不同,但间距(即pp-dp)和高度相同。

图3 裸硅样品N0及DLC涂层样品C0表面的AFM形貌图Fig.3 AFM Micrographs of the Bare Silicon Sample N0 and the Sample with DLC Coating C0

图4 织构化涂层硅片样品TC1-TC4表面的光学形貌图Fig.4 Optical Topographies of the Textured Silicon Samples with Coating TC1-TC4

从图中可以看出,圆柱状织构侧壁的陡直度较好,但织构上表面及凹槽部位并不平整,存在更小尺度的粗糙峰。对于有织构但无涂层的TN1-TN4样品,测试结果与有涂层时几乎相同,此处不再给出具体的形貌图。

3.3 织构化及涂层样品表面的黏附行为

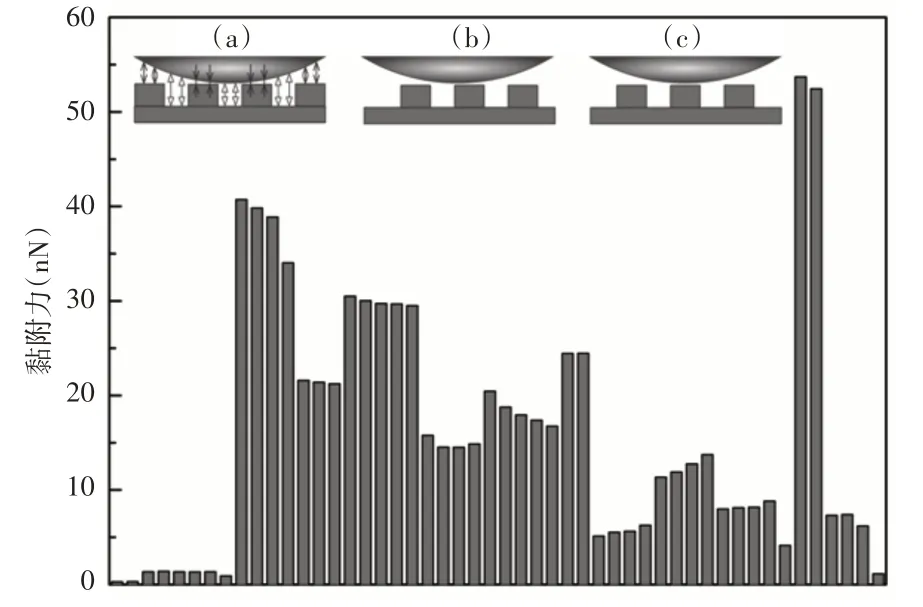

利用AFM记录胶状探针在垂直接近样品表面并撤离表面的过程中所受到的力,得到的力-位移曲线,如图5 所示。可以看出,在有织构的TN1样品表面上不同的位置进行测量,得到的力-位移曲线具有显著的差异,曲线中的最大拉力即为pull-off力,是表征表面黏附作用大小的关键参数,也常称之为黏附力。在(40×40)μm2范围内50个不同的位置进行测量所得到的黏附力结果,可以看出,黏附力呈现出较大的离散性,如图6所示。主要原因为:由于织构的存在,探针与样品表面之间总的黏附作用受探针-织构上表面相互作用和探针-织构所在基体之间相互作用的共同影响。在测量时,探针可能部分“陷入”相邻织构之间的间隙中(如图6中的插图(a)),可能位于织构侧面(如图6中的插图(b))或位于织构正上方(如图6中的插图(c))等不同位置。

图5 AFM测得的TN1样品表面上四个不同位置的力-位移曲线Fig.5 Force-Displacement Curves at Four Different Locations on the Surface of TN1 Samples Measured by AFM

图6 不同接触位置处TN1样品表面的黏附力Fig.6 Adhesion Force of the TN1 Sample Surface at Different Contact Locations

当探针“陷入”相邻织构之间时,探针与样品表面之间接触的区域小,接触区域之外表面间距大,因而探针-织构上表面相互作用和探针-基体相互作用均较小,黏附力小;当探针与织构上表面接触时,由于制备得到的织构直径均在微米量级,此时探针与样品之间的接触类似于探针与无织构样品表面的接触,接触的区域大,探针-织构上表面相互作用大,因而黏附力大。此外,织构上表面和基体表面存在更小尺度的粗糙峰,这也会影响探针与样品之间相互作用力的大小。由于上述原因,黏附力呈现出较大的离散性。

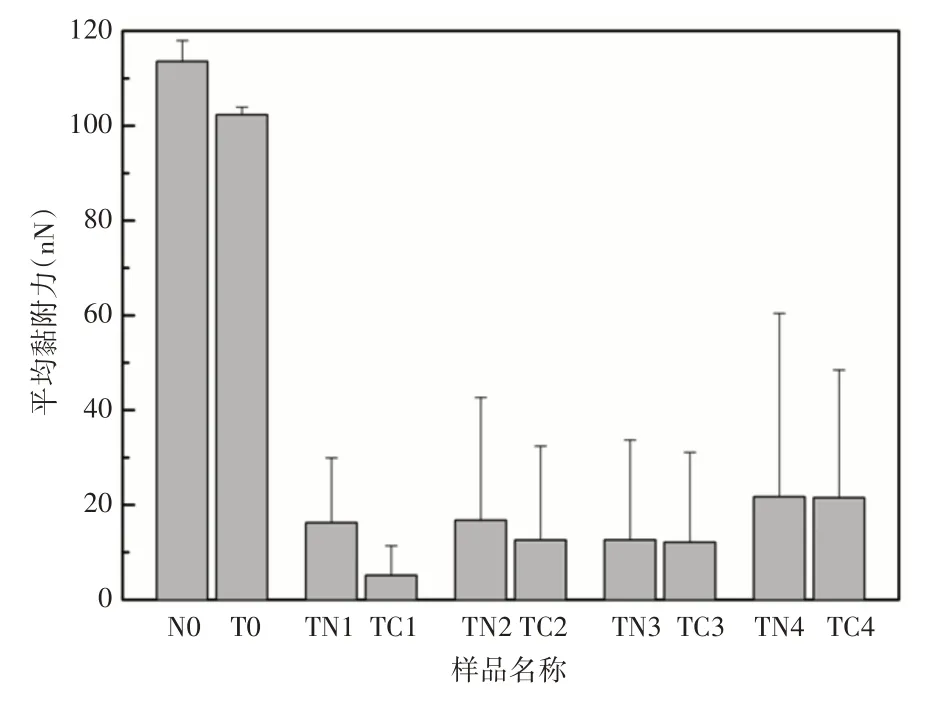

对每个样品至少测量50次,计算黏附力的平均值结果,如图7所示。

图7 不同样品表面平均黏附力的试验结果Fig.7 Experimental Results of the Average Adhesion Force of Surfaces for Different Samples

可以看出,与表面无织构的样品相比,织构化样品表面的平均黏附力显著降低。此外,无论是对于有织构还是无织构的样品,相同参数下有涂层样品表面的平均黏附力小于无涂层样品表面的平均黏附力,归因于DLC涂层的低表面能[11];但DLC涂层的减黏作用显著小于圆柱织构;在所研究样品中,具有直径约2.3μm的圆柱状织构和DLC涂层的样品表面的黏附力最小,相对于裸硅表面约减小了95%。最后,对于有表面织构的样品(TN1-TN4和TC1-TC4),由于相邻织构之间的间距不变且织构直径均在微米量级,样品表面的平均黏附力随织构直径的变化不显著。

4 结论

(1)受表面形貌或织构的影响,黏附力的大小与探针和样品表面之间的接触位置有关,呈现出离散性,且在织构间距相同时,织构直径越大,黏附力变化的偏差越大。

(2)相同参数下有涂层样品表面的平均黏附力小于无涂层样品表面的平均黏附力,归因于DLC涂层的低表面能。

(3)与表面无织构的样品相比,织构化样品表面的平均黏附力降低,且圆柱状织构的减黏作用显著高于DLC涂层。