论土家族哭嫁歌中的“孝女形象”

2023-07-26王传历

王传历

摘 要:土家族哭嫁歌是一种真假哭兼具的民俗事象,其中的假哭让其在形式上具备了“以歌演故事”的戏剧雏形。基于戏剧性理论,土家人在婚礼这个特殊的情境中,首先通过摹仿真哭的动作来塑造孝女形象;接着再通过丑化婆家、拒绝出嫁和辱骂媒人手段营造戏剧性冲突来巩固孝女形象;然后再通过道德约束手段在新娘与族民之间形成一种稳定的观演关系来维护孝女形象;最后通过一系列规范流程使孝女演义活动程式化,形成长期固定的演出机制。由此揭示了哭嫁歌“不笑而哭”现象的本质为“哭即是孝,笑即是不孝”。

关键词:土家族;哭嫁歌;孝女;动作;冲突;观众;程式

中图分类号:J607

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2023)04-0100-10

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.04.013

在戏剧表演中,演员往往要尽力通过自己的表演,毕肖于其扮演的对象,毕肖于现实生活中人的言语行动,从而使观众产生一种“亦真亦假”的幻觉。就土家族哭嫁歌这种民俗事象而言,其中的“哭”同样是一种“亦真亦假”。理由有三:第一,持续时间长。哭嫁并非只是两三天的事情,而是在“出嫁前半个月,有的甚至一个月之前便开始哭嫁。”[1]111第二,波及范围广。哭嫁有广义和狭义之分,狭义的哭嫁指的是新娘的自言自语行为;广义的哭嫁是以新娘为中心的群体互动行为。“男方发轿娶亲前来女方的当晚,出嫁姑娘要与前来‘吃酒的亲友、家族中的老少(即姑娘姊妹、舅娘、姨娘、表姊妹、伯娘、婶娘、婆婆、太婆婆等)哭一个通宵。”[2]17第三,形式五花八门。哭嫁不仅有独哭,还有对哭、群哭、顺哭和间哭等形式。①由此可见,哭嫁并非全是情感的自然流露,而是真假哭兼具。从时间跨度来看,离婚期越近,真哭自然越多;而从亲属关系来看,关系越近自然越接近真哭。但在剩余的时间里和情境下,可以说都是假哭,并且假哭在其中还占了多数。

最为重要的一点是,真假哭的分离,为我们用戏剧性理论解读土家族哭嫁歌提供了一个新的视角。王国维曾在《戏曲考原》中说:“戏曲者,谓以歌舞演故事也。”[3]以此观照哭嫁中的哭,完全可以称之为“以歌演故事”。首先,哭嫁的音声是一种“歌”。在实际的田野调查中,确实有不少土家人否认她们在婚礼上哭是在唱歌。這类现象是人类学和民俗学等专业研究者在田野中经常会碰到的问题,理查德·鲍曼称其为“对表演的否认”,当事人旨在用“一种道德姿态,用以平衡表演所引起的对表演者的高度关注。”[4]但从根本上来说,这种音声是“经过了组织的声音,以有别于日常说话的声调和方法,表露歌者的思想,及和其他亲人交流她们的感受”[5]139,完全可以视为“音乐”的一种。清代《长阳县志》载:“十姊妹歌,恋亲情,伤离别,歌为曼声,甚哀。泪随声下,是竹枝遗意也。按此声,即令刘梦德为之,亦不过此,此天籁也。”[6]242这里的刘梦德即为唐代著名的词人刘禹锡,他在夔州(今重庆奉节县)任刺史期间,根据巴渝一带的竹枝歌,依调填词,写了11首《竹枝词》,对后世影响很大。但拿它们跟哭嫁歌(十姊妹歌)比起来,又稍有逊色,因为哭嫁歌实为天籁之声。其次,哭嫁是“演故事”。哭嫁是一种以真哭为辅、假哭为主的仪式行为,本身也就证明了它是一种表演。故文章从动作、冲突、观众和程式这四个戏剧性因素着手,来揭示土家族哭嫁到底“以歌演了一个什么故事”,进而阐释土家新娘在婚礼上“不笑而哭”的根本原因。

一、动作:塑造孝女形象

最早对戏剧理论进行表述的是亚里士多德,他在《诗学》中指出,悲剧和喜剧的编写,“总的说来都是募仿”“作品之所以被叫做‘戏剧是因为它们募仿行动中的人物。”[7]他的“募仿”说在之后相当长的一段时间内,成为界定戏剧本质的重要根据。马克思后来也讲到:“正如亚里士多德所说,动作是支配戏剧的法则。”[8]可见,动作不仅是戏剧理论的最早力据,也是其最重要的因素之一。张先认为“戏剧动作”主要包括外部形体动作、言语动作、静止动作和音响动作四类。[9]55就土家族哭嫁歌而言,其戏剧性动作可以从外部形体动作和言语动作两个方面来分析。

(一)外部形体动作

“所谓外部形体动作,就是演员在舞台上通过肢体和表情表现出来的所有动作。”[9]55哭嫁的基本动作就是新娘在婚礼情境中的哭。这个动作看似简单,实则不然。土家族有“会哭不会唱,姑娘无人望”的俗语,形象地说明了哭嫁的表演形式为连哭带唱。也就是说,哭的背后还暗藏着一套唱的技能体系。因此,土家姑娘到了十一二岁就要开始学习哭嫁本领,跟戏剧演员在很小的年龄就需要在剧团班社进行训练在本质上并没有很大区别。所谓“台上一分钟,台下十年功”,土家新娘在婚礼上的哭嫁表演,同样是长期训练的结果。

此外,“动作是有目的的,那就是为观众表演,‘演是演员动作的性质,它把演员的演出动作与人们在日常生活中的生活动作区别开来。”[9]5既然哭嫁是真假哭兼具,作为情感反映的真哭自然属于日常生活中的生活动作,那么假哭自然归为演出动作。在戏剧艺术创作中,演出动作往往是根据生活动作抽象而来,那么哭嫁中的假哭也就可以视为对真哭的一种“摹仿”。从这个角度出发,土家族的哭嫁并非无中生有,而是就地取材于大众婚礼。因为任何一个民族的婚礼其实都是存在哭的场景的,比如喜极而泣和离别之哭,只是没有被大家关注而已。也可以说,哭嫁是土家族民在婚礼这个情境中对“哭”不断进行艺术创作的产物。但还有一个更为重要的问题,那就是土家先民为何放着婚礼中喜庆的元素不去募仿,却偏偏选中了哭呢?也可以说这些动作的目的是什么呢?我们认为,恰恰在于他们要塑造一个符合中华传统美德的孝女形象,这个结论可以从下面的言语动作中得到进一步的证明。

(二)言语动作

言语动作就是戏剧中的台词,主要包括对话、独白和旁白等。哭嫁活动中,其台词便是哭嫁歌,其中的独唱和对唱分别对应言语动作中的独白与对话。

1. 独白

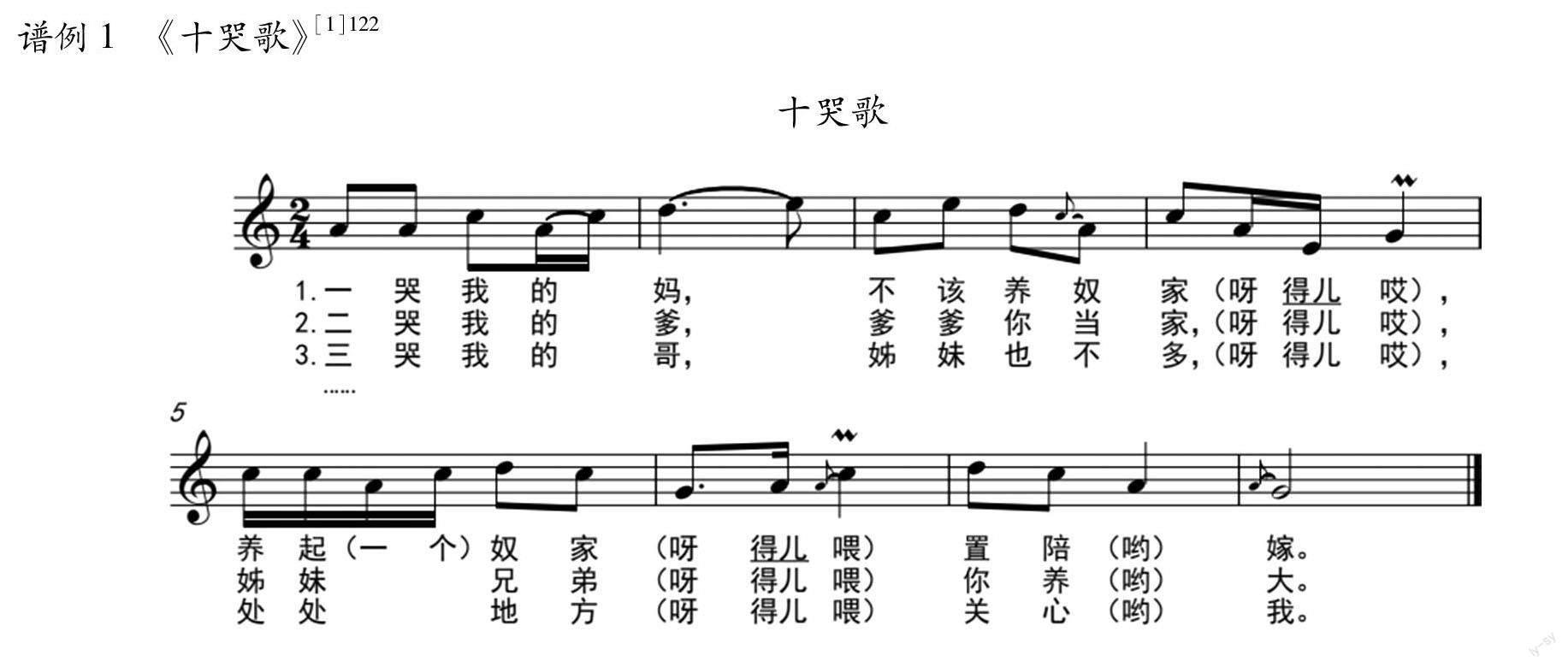

“独白,是角色在舞台上独自说出的台词,它从古典悲剧发展而来,在文艺复兴时期的戏剧中使用十分广泛,是把人物的内心感情和思想直接倾诉给观众的一种艺术手段。”[10]就哭嫁來说,新娘的独唱就是独白,以《十哭歌》(谱例1)为例。

谱例1 《十哭歌》[1]122

土家族歌曲里有非常多的数字歌曲,比如《闹五更》《六口茶》《十想》《十劝》等。这些数字往往是一个笼统的概念,但用在歌里却能起到串联歌词的作用。《十哭歌》里的“十”用在此处代表“全”,意在表达新娘对周围所有亲朋好友的不舍和感恩之情。该歌曲旋律采用平稳的级进和小三度跳进,展现了新娘内心的无限惆怅。其中的波音用来记录新娘的抽泣,表达哀伤的情绪。

2.对话

对话是人物间的言语交流,其目的是表达思想和感情。土家族哭嫁歌中的对话,既包括长辈对新娘的叮嘱之词,也包括同辈对新娘的安慰之语,当然主题都是围绕着离别展开。《教女歌》(谱例2)是一位母亲与新娘间的对话,她把千言万语都揉进了哭嫁歌中。

谱例2 《教女歌》[1]132

《教女歌》从歌词内容来看,基本上就是三从四德,告诫新娘做媳妇要恪守妇道,孝字当先。从旋律形态来看,由起承转合四个乐句组成。第一乐句在歌词与旋律上均采取了重复进行。第二乐句沿用了第一乐句的动机。但在叮嘱“切莫起高声”时,旋律上却在连续四拍平稳下行后突然采用了一个五度大跳,用来强调媳妇要“少说话,降音量”。第三乐句采用了风格迥异的两个六连音,急步急趋地教导媳妇要尽量少管闲事。第四乐句是对第二乐句的重复加变奏,以起到合的作用。

汉代扬雄在《法言·问神》中称:“故言,心声也”。“台词是体现人物内心动作的形式,也是戏剧动作的基本形式。”[11]因此在戏剧中,无论是独白还是对话,都是为了揭示人物内心活动而设的。在离别之际,新娘内心最突出的动作便是由离家带来的负罪感,哭嫁歌就成了我们窥探她们内心的一个窗口。无论是《十哭歌》里对亲朋好友的一一哭诉呈现了“孝”,还是《教女歌》里传达的“孝”乃维护婆媳关系的秘诀,都说明了这些言语动作亦是在塑造孝女形象。

二、冲突:巩固孝女形象

英国戏剧理论家尼柯尔曾经说道:“所有的戏剧基本上都产生于冲突。”[12]土家族哭嫁最具戏剧性冲突的情节便是在热闹的婚仪中塑造了一个以泪洗面的新娘形象,但当她与中华传统美德中的“孝”结合起来呈现一个孝女形象时,我们又会深深赞叹于土家先民的睿智。除此之外,梳理土家族的哭嫁歌,还会发现其中有三个特别重要的主题,那就是丑化婆家、拒绝出嫁和辱骂媒人。它们正好可以视为营造戏剧性冲突的手段,以此来巩固孝女形象。

(一)丑化婆家

在哭嫁歌里,土家姑娘常常把媳妇生活描述为“吃的猪狗食,干的牛马活”,把婆婆定性为恶婆婆、冷婆婆,“丑化婆家”。以《苦歌》(谱例3)为例。

谱例3 《苦歌》[1]146

这首《苦歌》的歌词一共有30段,讲述了一个媳妇受了公婆欺负后,逃回娘家依然没有得到温暖,最后选择轻生的故事。这个情节既可以作为对旧时期媳妇黑暗生活的无情揭露,亦可以升华为对骂媒和哭嫁这类现象在土家族地区形成原因的最佳解释。但对《苦歌》这首歌进行深入了解之后,就会发现其所述内容并不符合现实情况。首先,这首歌并不是在婚后唱的,它恰恰是在婚礼期间唱的,它演唱的时机已经证明了恶婆婆只是一种道听途说。对媳妇生活的苦化,倒是更像由其他原因引起的一种自悯。毕竟出嫁意味着只身他乡,加上婚前对丈夫的一无所知改土归流以后,土家族被迫实行包办婚姻制,其中重要的一条便是婚前“女不见男”。所以,女子直到嫁到男方家以后,才能知道自己丈夫的模样。,内心充满焦虑和不安是必然的。其次,不得不承认,婆婆虐待媳妇的现象在那个时代确实是存在的,但是“多年的媳妇熬成婆”这种遭遇到底在当时的整个社会层面占多大比例,其实不好轻易下定论。但像哭嫁歌中所描述的情况,无疑有“一棍子打死一群人”之嫌。并且这个故事的后面还讲到了媳妇与娘家之争,以及由此引起的娘家与婆家大战,就更加重了虚构的嫌疑。

总体来讲,土家姑娘在哭嫁歌中对婆婆们的婚前指责更多是一种有意丑化,对媳妇生活的婚后吐槽也是一种莫名苦化。那么,如何看待这种现象呢?笔者认为,这种手法跟戏剧创作中的塑造反面人物如出一辙。“反面人物通过角色性格刻化,造成戏剧节奏的紧张感,以及对主题思想的反衬,使戏剧情节在矛盾对立中达到平衡,这样的人物形象最能够揭露现实社会本质,使观众的情绪能够在情感刺激中得以宣泄释放并获得审美快感。”[13]这无疑使得哭嫁歌在流传过程中,增添了更多的趣味性。与此同时,对于一些婚姻不幸的女子而言,也使她们能在心理上对哭嫁歌产生更多的认同。

(二)拒绝出嫁

婚礼一边进行着,而新娘一边又喊着拒绝出嫁,是土家族婚礼极具戏剧性的一幕。以《哭嫁歌》(谱例4)为例。整首曲子用了大量的三连音和同音反复,展现了哭嫁歌似哭还说,似说还唱的吟诵特征。歌曲最后结束在羽音上,表达了歌者内心失落、哀伤的情绪。从歌词来看,这很明显是一首临近婚期跟母亲之间的哭嫁歌。但有意思的是,明明要出嫁了,新娘却在言辞中“质问”母亲为何不留她几年。

谱例4 《哭嫁歌》[14]338

事实上,这种戏剧性情节并非只发生在婚前,在出嫁当天发生得更频繁。比如女方发亲时新娘要穿“露水衣”露水衣:指用已故妇女的寿衣做成的一整套行头,主要包括露水衣、露水裙、露水鞋、露水帕和露水伞等。新娘穿上露水衣,主要是为了辟邪,保佑夫妻二人白头偕老。,《哭露水衣》里唱到:“这个衣服我不穿啊,穿了这个露水衣,把我丢到九乡溪”;《哭穿鞋》:“丫环鞋子我不穿,穿了就把奴才当”;上轿时唱《哭上轿》:“这个轿门我不跨呀,跨了轿门受欺压”等。[14]99-100

从以上歌曲可以看出,她们之所以不愿出嫁,是因为婆家有个恶婆婆。在她们的歌里,“今日的乖乖女,明日的贱媳妇”道出了出嫁的无奈,道出了婚姻的残酷,道出了父母的“无情”。但客观来讲,这种“不情愿”又并不符合大部分土家新娘的真实想法。首先,“男大当婚,女大当嫁”是人之常情,没有什么好扭扭捏捏的。姑娘出嫁、成家、立业,也是做父母的期盼,故有“女儿长大望媒人”的俗语。其次,如果说是因为改土归流以后,封建婚姻制终结了土家青年男女自由婚恋的权力,她们拒婚是对此不满,那也应该只是小部分人,跟哭嫁歌在当地的全民性并不相称。因此可以说,对于绝大多数的土家姑娘来说,这种声嘶力竭的长歌当哭,拒绝出嫁,只是一种“违心”的表演。从戏剧性角度来说,她们的婉拒恰好构成了一种戏剧性冲突,从而树立了一个不愿离开父母的孝女形象。

(三)辱骂媒人

土家人婚礼上还有一种独特的习俗,那就是骂媒。骂媒有文骂和武骂之别。如果说文骂是嬉笑之骂,武骂则是怒骂,甚至是咒骂。如“绵藤开花一根茎,背時媒人烂舌根”“鸡蛋青,鸭蛋青,媒人吃嗒要短命”这类唱词在武骂中随处可见。由于骂媒的言语似骂还唱,唱说结合,人们又称这种艺术形式为骂媒歌。土家姑娘从媒人踏入家门的那一刻便开始唱起骂媒歌,后面随着婚礼的推进和哭嫁歌穿插在一起唱。

事实上,这个骂媒歌里至少也存在着两对矛盾:其一,从古至今,媒人在各个民族中的青年男女联姻中发挥了重要的作用。且不说旧时有“无媒不成亲”之说,即使在今天的自由恋爱时代,媒人这个职业也依然存在着,履行着月老神圣的职责。因此,在大多数民族中,媒人是值得尊重的职业,说媒是积德行善之举。但土家人为何反其道而行之,“恩将仇报”地对其动怒呢?其二,一般而言,媒人多为村寨里的长者,其中不乏远近闻名的贤德之人。“新娘在看到随接亲队伍来到的媒人时,必连哭带骂,对媒人绝不留情。”[5]118那么土家姑娘为何非要在热闹的婚礼上当面置媒人如此难堪呢?

就上面两点矛盾,也可以解释为一种戏剧性冲突。首先,跟上面的恶婆婆一样,媒人也被刻画成了一个反面人物。唯一的区别是媒人非亲非故,可以辱骂之;而婆婆终究是要打交道的,只敢在背后骂两句。其次,上文提及她们在歌里已经明确地表达了不愿意出嫁,媒人却偏偏要把她们往外面“赶”,严重“破坏”了她们应待守父母身边的孝女形象。所以即使心存感激也要骂,来服从巩固孝女形象这个大局。

总而言之,无论是丑化婆婆的无中生有,还是抵制婚姻的言不由衷,抑或辱骂媒人的正话反说,都是为戏剧性冲突服务的,以起到巩固孝女形象的作用。

三、观众:维护孝女形象

19世纪,法国戏剧理论家萨塞提出:“没有观众,就没有戏剧。观众是必要的、必不可少的条件。”[15]他从审美接受的角度,把观众的存在视为戏剧成立的前提。从表面上看,哭嫁好像缺乏观众,不存在所谓的观演交流。事实恰好相反,在土家族,每个新娘的哭嫁歌演出现场都是“座无虚席”。也正是迫于这种全民皆观众的压力,每个土家姑娘都必须要在适当的年龄学会唱哭嫁歌,以便在自己婚礼这个舞台上演出来维护孝女形象。因此,其观众可以从三个层面来分析。

(一)道德审视层面的族民

“会哭不会唱,姑娘无人望”,一个“望”字道出了哭嫁在土家山寨中的观演关系。那么谁是“望”这个动作的主体呢?田世高在《土家族音乐概论》里把这句俗语解释为:“姑娘出嫁前会不会哭唱,被土家族人民当做权衡土家姑娘是否聪明灵巧或呆痴笨拙的标准。如果在哭嫁时哭的不哀伤凄凉、悲天动人,便会被土家人民耻笑羞辱。”[1]111也就是说,其观众是全体族民。民间有“外行看热闹、内行看门道”的戏谚,每个土家人都是鉴赏哭嫁歌的内行。

既然土家哭嫁是一项全体族民参与的仪式,我们可以借助曹本冶的“思想-行为”理论对其进行分析。土家族哭嫁显然属于“近”世俗仪式,对其仪式音声——哭嫁歌的研究,也就在于揭示仪式所指向的社会价值观。[16]这个社会价值观其实等同于上文提及的“姑娘有/无人望”的标准。在田世高的解释中,哭/唱得好代表聪明灵巧。但在我们看来,这还不足以成为让别人耻笑羞辱的标准,哭/唱得好应该更多地指向了是否孝顺,其家教是否严格。也就是说,哭嫁仪式所指向的社会价值观其实就是中华传统美德里排在第一位的“孝”。所以,唱好哭嫁歌也就成为了每个土家姑娘维护孝女形象的一种自觉行为。

关于这一点,还可以从一些具体的哭嫁环节中得到佐证。比如土家族有“毛头姑娘不上轿”的说法,所以姑娘出嫁前要“上头”“开脸”“上头”:即在新娘的头发上抹一层油,使新娘的头发更加有光泽。“开脸”,也叫“扯脸”,它的程序:先用一个小包装满灶灰,将灰轻轻扑在新娘脸上。然后寻两根蓝线或青线合在一起,双手各执一端,在新娘的脸上、额上滚动,直至把新娘脸上的汗毛全部扯光。。这些环节一般要在夜深人静时才能举行,地点在新娘的闺房之中,并且只有新娘的母亲、婶娘和嫂子才可以参加。但从后面流传的《哭上头》《哭开脸》歌可以看出,即使在没有观众此处的观众意指纯粹意义上的旁观者。的情况下,她们也还是严格遵守了哭的规范。因此,哭嫁这种歌唱传统之所以能在土家山寨中延续多年,族民们无形的道德审视其实发挥了重要的作用。

(二)求学的小辈女子

在伦理道德的约束下,学会唱哭嫁歌是土家女子到了一定年龄必须要掌握的一项技能。这个学习不是凭她们的意愿,而是不得不学,就跟她们在婚礼上不得不哭是一个道理。她们唯有尽力学好这门本领,才能避免父母的责骂,才能成为族民眼中的“孝女”,甚至才能最终找到一个好人家。

正如彭荣德所描述的,“女孩子稍有些知事,学哭嫁和学织土锦一样,都是一门必修之课,……旧时,大户人家,有闺女的,多请会哭嫁的‘哭嫁娘子给女儿来教哭嫁,……无力请人的人或于劳作小憩,席草地、树荫而坐,由会哭嫁的长者为女子一句一句地教哭;或是饭后稍闲,夏日乘凉于阶沿,冬日取暖于火堂,家中长辈,串门之姑、姨,都可教上几句。”[17]65而在教习以外,没有什么比去婚礼现场观摩和充当陪十姊妹陪十姊妹是土家族婚姻最隆重的环节,一般在姑娘出嫁前夜举行。具体就是从远亲近邻家中邀请九位未出嫁的姑娘,在晚饭后围坐在方桌四周陪新娘唱歌,直到次日天明。能够让她们更快地掌握这门技巧了。在这种情况下,尽管是出于功利的目的,但小辈女子却成为了最忠实的观众。

(三)镜像中的自己

对于新娘而言,哭嫁歌既是唱给别人听的,也是唱给自己的。因为她们从十一二岁开始学习唱哭嫁歌,就是为了在婚礼上一展风采。而当她们自己真正走上舞台的中心时,往日艰辛的学唱历程必然浮现心头。哭嫁歌见证了她们从一个不谙世事的小女孩,到今天即将为人妻的整个过程。此时此刻,唯有把心中的苦闷哭出声来,方能缓解压抑的情绪。

通过哭嫁歌,新娘看到了镜像中的自己。甚至是对在场的所有女性而言,她们都会从此时此景中的新娘身上捕捉到自己的影子,只是昔日的自己和未来的自己罢了。这种强烈的情感共鸣,会使她们不自觉地批起孝女的“外衣”,与新娘对唱起来。

四、程式:孝女形象的演出机制

关于哭嫁习俗的起源,学术界有这样几种观点:原始残余婚姻说、掠夺婚姻说、过渡婚姻说、奴隶买卖婚姻说和封建包办婚姻说。[18]总结起来,无非是说哭嫁这种习俗在历史上有个痛点,因为“哭”是不可能凭空产生的。但当哭嫁要成为一项民俗时,它就必须要考虑族群全体成员共同传承这个问题。民俗“首先是社会的、集体的,它不是个人有意无意的创作。即便有的原来是个人或少数人创立和发起的,但是它们也必须经过集体的同意和反复履行,才能成为民俗”[19]8。也就是说,哭嫁要成为习俗,就必须抛弃沉伤旧忆,要为民众的日常生活服务。而对孝道的承载,无疑是一条光明大道。哭与孝女形象的联结,使哭嫁仪式在无形中就成为了土家山寨青年男女的行动指南。但是,这样还不够,民俗“现象的存在,不是个性的,而是类型的或模式的”[19]8。也就是说,如果要让孝女演义能够不间断地传承下去,还要形成一个固定的演出机制。庹繼光把其称为“民俗的程式化处理”,“只有活动方式被高度程式化,才可能超越具体的情境,成为众多人群能够多次同样实施的内容,它才可能演变成人人相传、代代不息的民俗。”[20]纵观土家族哭嫁歌的表演程式,它主要形成了规范的时间、场合、顺序、范围和道具等。

(一)规范的时间

哭嫁是整个婚姻仪礼的重要环节,从何时开始到何时结束,都有一定之规。一般而言,男女双方择定婚期以后,男方便开始筹办婚礼,女方则开始置办嫁妆。也就是从这一天起,女方就正式开始哭嫁了。“开始是隔一夜或几夜哭一次,距婚期越近,哭得越多,甚至是每晚都哭。这期间,全村寨的姑娘姊妹、伯娘婶娘都要前来陪出嫁姑娘哭嫁。”[2]17至于何时结束,也是有讲究的。那就是当新娘的哥哥把其背上轿以后,就可以停止哭了。如果悲伤的情绪使她无法在此刻停止哭泣,那在到婆家之前,是必须要停止哭泣的,因为到婆家还在哭会被认为是晦气。

(二)规范的场合

哭嫁歌只能在婚礼期间演唱,“在别的场合里,土家人绝不会唱哭嫁歌,甚至觉得在平日里哭哭啼啼的唱哭嫁歌,是不吉利之事。”[5]155这也使得“哭”在土家人的生活中形成了固定的标识。在土家山寨中,但凡听到谁家有姑娘在嘤嘤哭泣,便知道这是婚事已经定了日子。而如果家里哭成一团,哭声鼎沸,也就是代表着第二天便是新娘出门的日子。这种经验性的认知在民众脑中就成为了约定俗成,而不会跟现实生活产生混乱。无独有偶,土家人在遇到丧事的时候,恰恰不哭。而是通知远亲近邻来跳撒叶儿嗬,欢欢喜喜送亡人。也正是与其相反的葬礼同样具备了异于其他民族的特质,更加突出了“哭”在土家族人生仪礼中的标识性。此外,哭嫁歌的主要演唱地点便是新娘的堂屋。虽然也有一些地方流行“哭上轿”,就是把演唱场合延伸到了花轿。但新娘决不能以泪示婆家,等于还是把表演场合限定在女方家庭场域。

(三)规范的顺序

哭嫁是围绕着身边的亲人展开的,所以在哭的对象上也就有了先后之规。土家姑娘在开始哭嫁时的第一个环节叫 “开哭”。至于是从身边的哪个对象开始,一般是以“姊妹哭”开哭的居多。在整个婚礼仪式中,最隆重的是“哭十姊妹”。其中,“姊妹哭”又可以分为“堂姊妹哭”“表姊妹哭”和“亲姊妹哭”。“在陪哭的姊妹中,又有已嫁和未嫁之分。身份不同,哭与陪哭的内容也当然各异。一般在堂姊妹哭中,以未嫁的堂妹陪哭的居多;表姊妹哭中,嫁与未嫁的表姐或表妹说不定有多少;而亲姊妹哭中,又以已嫁的亲姐陪哭的居多,纵然有未嫁的亲妹,亦当尚在年幼,多混杂于众姊妹中唏嘘几声罢了。”[17]66-68此外,土家族有“娘亲舅大”的习俗,所以在哭的对象中,舅父母紧挨在父母之后。

(四)规范的范围

土家族哭嫁虽然是从身边至亲展开的,但在举办婚礼当天,对到场的每一位宾客都要哭到。贵州《沿河县志》载:“请众亲戚凡至者,均须预备礼物,或银钱,或货物,当设席就座时,一妇引出嫁女子于席间,指曰此某也,女即以手巾掩面而哭,另一妇执盆于旁,就席间取财物置盆中,转向他客哭,以得物为止。”[6]238由此可知,哭嫁同时也是一种仪礼。如果谁没有被哭到,就算给了礼金,也会在背后指指点点。

(五)规范的道具

《永顺府志》载:“土司地处万山之中,界连诸苗,男女服饰均皆一式,头裹刺花巾帕,衣裙尽刺花边。”[21]说的是土家男女有包头的习惯,夏天以巾勒额,冬天以布裹头。改土归流以后,土家男女服饰打扮发生了重大变化,但包头习俗依然被保留了下来,只是包头白布改为黑纱帕。后来,随着土家族不断被汉化,年轻人在日常生活中便逐渐放弃了这项缛节,姑娘只有在出嫁时才包头,也就是哭嫁仪式中的“哭上头”环节。这个时候包头的方式也出现了变化,黑纱帕没有全部缠在头发上,而是留有足够纱布,将之下垂遮盖整个头部。土家姑娘之所以采取盖面包头的形式,是为了方便在哭嫁的时候用沙帕遮脸。清代土家诗人田泰斗有这样一首竹枝词:“新梳高髻学簪花,姣泪盈盈洒碧纱。阿母今朝陪远客,当筵十个女儿家。”[22]其中的“姣泪盈盈洒碧纱”就是对这一场景的描述。在笔者从湖北宜昌和恩施地区的哭嫁民俗表演中,也证实了这一点。唯一的区别在于,现在的民俗表演为了喜庆改用红纱帕,而在过去其实主要用的是黑纱帕。总的来说,丝帕成为了土家姑娘哭嫁必备的道具。

结 语

哭嫁既不是土家姑娘的忸怩作态,更不是封建婚姻制的精神桎梏,而是土家先民对乡规民约设计的至上思考。百善孝为先,无论是对父母,还是对子女,这都是一个重大的人生课题。聪慧的土家先民选取了婚姻仪礼这样一个情境,把新娘置于传统美德这样一个宏大叙事中,通过哭的方式来塑造、巩固和维护孝女形象,弘扬孝道以约束和教导子女。由此,我们可以把土家族婚礼中出现“不笑而哭”现象的原因总结为:在土家人看来,婚礼上哭即是孝,笑即是不孝。这也有力地解释了在传统婚嫁仪典中,为何那些有身份有地位的土家千金小姐,甚至是在“门当户对”的美满姻缘的情况下,也要唱哭嫁歌的原因。

在西方戲剧史上,有一种特殊的戏剧类型——悲喜剧,它“兼有悲剧和喜剧的成分,通常具有喜剧的圆满结局”[23]。哭嫁恰好也是一种悲中有喜,并且以喜剧来结局的婚俗仪式,二者在不同的空间和维度中实现了高度契合。但笔者同时也无意于把哭嫁描述为一种带宣教功能的“戏剧”形式。毕竟,哭嫁还是有真哭的部分,这种真情实感的流露无疑体现了孝。作为与真哭原型对立的假哭,尽管它在哭嫁中是一种表演性成分,但它亦是为了倡导孝,所以二者殊路同归。今天,哭嫁歌不唱了,主要原因在于西方文化的冲击。当中式婚礼被西式婚礼取代,哭嫁自然也就消失了。现在国家正在实施乡村振兴战略,之所以提出“文化先行”,哭嫁歌“对孝道的承载和对中华传统美德的彰显”就很好地诠释了其中的原因。最后,学界对哭嫁起源的观点主要集中在痛苦的民族记忆上,但笔者的“孝女”说亦可以成为一种补充学说。

参考文献:

[1]田世高.土家族音乐概论[M].北京:中央民族大学出版社,2002.

[2]陈廷亮,彭南均.土家族婚俗与婚礼歌[M].北京:民族出版社,2005.

[3]王国维.王国维戏曲论文集[M].北京:中国戏剧出版社,1957:201.

[4]鲍曼.作为表演的口头艺术[M].杨利慧,安德明,译.桂林:广西师范大学出版社,2008:25.

[5]余咏宇.土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义[M].北京:中央民族大学出版社,2002.

[6]萧洪恩.土家族口承文化哲学研究[M].北京:中央民族大学出版社,1999:242.

[7]亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译注.北京:商务印书馆,2009:27,42.

[8]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第12卷)[M].北京:人民出版社,1972:264.

[9]张先.戏剧艺术[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[10]中国大百科全书戏剧卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1989:363

[11]谭霈生.论戏剧性[M].北京:北京大学出版社,1984:45.

[12]尼柯尔.西欧戏剧理论[M].北京:中国戏剧出版社,1985:108.

[13]郝伟帆. 戏剧表演中反面人物形象的艺术价值探析[D].乌鲁木齐:新疆艺术学院,2022.

[14]徐旸,齐柏平.中国土家族民歌调查及其研究[M].北京:民族出版社,2009.

[15]古典文艺理论译丛编辑委员会.古典文艺理论译丛(第11册)[M].北京:人民文学出版社,1966:254.

[16]曹本冶.“声/声音”“音声”“音乐”“仪式中音声”:重访“仪式中音声”的研究[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(02):6-17.

[17]彭荣德.土家女儿做新娘[M].北京:中国民间文艺出版社,1989:65

[18]黄运海.土家族哭嫁习俗起源探讨[J].贵州民族研究,1992(01):68-74.

[19]陶立璠.民俗学概论[M].北京:中央民族学院出版社,1987:8.

[20]庹继光,李缨,庹继华.土风巴韵:土家族传播研究[M].上海:复旦大学出版社,2016:61.

[21]张天如.永顺府志(卷十一)[M].清同治十二年刻本.

[22]王广福.中国三峡竹枝词[M].重庆:重庆出版社,2005:162.

[23]云岚,等.简明戏剧词典[M].上海:上海辞书出版社,1990:20.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

On “the Image of Filial Daughter” in Kujia-ge (Wedding Lament) of Tujia Nationality in View of Dramatic Theory

WANG Chuanli/College of Music, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350108

,China

Abstract:Ku-jia-ge (wedding lament) of Tujia nationality is a kind of folk custom with both real and fake crying, among which the fake crying makes it acquire the form of drama prototype “performing stories with songs”. Based on the dramatic theory, Tujia people firstly build the image of the filial daughter by imitating the real crying under the special context of the wedding; Next, they create dramatic conflicts to consolidate the image of filial piety by smear in-laws of the bride, refusing to get married and insulting the matchmaker. And then through the means of moral restraint, a stable relationship between the bride and her kinship is formed to maintain the image of a filial daughter as the performer and the audience. Finally, a series of standardized paradigm are used to formalize the performance activities of filial piety with a long and fixed performance mechanism. And thus it reveals that the essence of the phenomenon of “crying instead of laughing” in Ku-jia-ge (wedding lament) can be interpreted as “crying is a filial piety while laughing is not filial”.

Key words:Tujia Nationality; Ku-jia-ge (wedding lament); filial Daughter; action; conflict; audience; paradigm