16—18世纪澳葡、荷兰人、日本人运出的日本白银考述*

2023-07-25许序雅

许序雅

16世纪中叶以来,随着中国社会对白银的需求越来越大,需要中国生丝、蔗糖和瓷器的国家不得不用白银结算,白银在亚洲区间贸易中的地位日益重要。而在当时的亚洲,日本是最大的产银国家。澳葡、荷兰人纷纷把中国生丝、蔗糖等贩运到日本,换取白银。日本人也通过朱印船贸易,大量运出白银。

澳葡、荷兰人和日本朱印船从日本输出白银的问题,长期为学界关注。英国学者博克舍(1)C.R.Boxer,The Great Ship From Amacon:Annals of Macao and the Old Japan Trade,1555—1640,Lisbon:Centro de Estudos Históricos Ultramarnos,1963.、澳大利亚学者安东尼·瑞德(2)[澳]安东尼·瑞德:《东南亚的贸易时代:1450—1680》,吴小安、孙来臣译,北京:商务印书馆,2013年。、德国学者贡德·弗兰克(A. Gunder Frank)(3)[德]贡德·弗兰克:《白银资本——重视经济全球化中的东方》,刘北成译,成都:四川人民出版社,2017年。、美国学者威廉·S.阿特韦尔(中文名艾维泗)(4)[英]威廉·S·阿特韦尔:《国际白银的流动与中国经济(1530—1650)》,吴建雍译,载《中国史研究动态》1988年第9期,第21—25页。、G.B.苏扎(5)George Bryan Souza,The Survival of Empire:Portuguese Trade and Society in China and the South China Sea,1630—1754,Cambridge:Cambridge University Press,1986.讨论了日本白银开采和手工业的状况,并根据16—17世纪西方文献资料以及日本学者的研究成果,统计出各时期澳葡、荷兰人从日本输出白银的情况,白银在亚洲市场的流动及其影响。由于16—17世纪不同的西方文献资料对日本白银出口情况多为概略描述,各位学者依据的统计资料不一,所以学者们得出的数据和结论差异较大。日本学者岩生成一着重研究了朱印船贸易,(6)[日]岩生成一:《朱印船貿易史の研究》,东京:弘文堂,1958年;[日]岩生成一:《近世日支貿易に關する數量的考察》,载《史学杂志》第62卷11期,1953年,第 1—40页。他和矢野仁一(7)[日]矢野仁一:《長崎貿易に於ける銅及び銀の支那輸出に就いて(下)》,载京都帝国大学经济学会编:《经济论丛》第26卷第2号,1928年2月,第92—110页。、加藤荣一(8)[日]加藤荣一:《元和、宽永时期的日荷贸易》,东京:吉川弘文馆,1978年。等各自统计分析了16—17世纪澳葡、荷兰人运出日本白银的数额。

全汉昇发表了系列论文,(9)全汉昇:《略论新航路发现后的中国海外贸易》《明清间中国丝绸的输出贸易及其影响》《明代中叶后澳门的海外贸易》《略论十七八世纪的中荷贸易》《再论十七八世纪的中荷贸易》,收录于全汉昇:《中国近代经济史论丛》,北京:中华书局,2011年。探讨了日本白银在亚洲区间贸易的流通。钱江、庄国土、李隆生、王裕巽、万明、刘军、后智钢、李德霞、张劲松等(10)钱江:《十六—十八世纪国际间白银流动及其输入中国之考察》,载《南洋问题研究》1988年第2期,第81—91页;庄国土:《16—18世纪白银流入中国数量估算》,载《中国钱币》1995年第3期,第3—10页;李隆生:《明末白银存量的估计》,载《中国钱币》2005年第1期,第3—8页;王裕巽:《明代白银国内开采与国外流入数额试考》,载《中国钱币》1998年第3期,第18—25页;万明:《明代白银货币化:中国与世界连接的新视角》,载《河北学刊》2004年第3期,第145—154页;刘军:《明清时期海上商品贸易研究》,博士学位论文,东北财经大学应用经济学,2009年;刘军:《明清时期白银流入量分析》,载《东北财经大学学报》2009年第6期,第3—9页;后智钢:《外国白银内流中国问题探讨(16—19世纪中叶)》,博士学位论文,复旦大学历史学系,2009年;李德霞:《日本朱印船在东南亚的贸易》,载《东南亚南亚研究》2010年第4期,第80—84页;张劲松:《从<长崎荷兰商馆日记>看江户锁国初期日郑、日荷贸易》,载《外国问题研究》1994年第1期,第17—22页。主要依据西方和日本学者的研究成果,探讨了16世纪以来的中日、中荷、荷日贸易和朱印船贸易,推算了各时期澳葡、荷兰人从日本输出的白银及流入中国的白银数量。上述学者的统计值由于史料、统计依据及货值换算的不同,加之不同史料记述相互抵牾和差异较大,因而出入较大。

澳葡、荷兰人和朱印船以及华船(唐船)从日本输出白银的数量问题,(11)关于华船(唐船)从长崎运出的白银数量,另文论述(《16—18世纪日本白银输出和中国商船运出白银数额考》,未刊)。与日本白银流入中国的数量密切相关,是研究澳门与日本贸易、荷兰人对日贸易、日本与东南亚贸易的基础,也是研究该时期亚洲区间贸易的基础。因此,我们有必要爬梳相关学者的研究,从赴日贸易的商船和运走白银入手,结合日本银矿产量,寻求合理的结论。

一、16—17世纪日本白银的产量和出口量

要考述各国从日本运出的白银数量,必须先确定日本白银的产量和出口总量。关于日本白银的产量与出口量,日本学者岩生成一统计,在明嘉靖三十九年至万历二十八年(1560—1600)的40年里,日本每年出口白银33750—48750公斤(均值是41100公斤),共计135万—195万公斤(1公斤合26.6两,40年计,合3591万—5187万两)。1600—1640年,日本每年向国外输出至少15万公斤银子,最高峰的1603年有20万斤,计605万公斤(1.609亿两);到17世纪头30年,保守估计每年出口有35000贯到40000贯,约13—16万公斤,共计390万—480万公斤;日本一年的白银输出量约占世界白银总产量的30%—40%。(12)Iwao Seiichi,“Japanese Foreign Trade in the 16th and 17th Centuries”,in Acta Asiatica,No.30,Tokyo,1976,pp.9—10.[日]岩生成一:《日本的历史》第14卷,《锁国》,东京:中央公论社,1966年,第223页。17世纪头十年,是日本白银出口量最多的时段,仅1603年就出口了20万公斤。

日本学者山村弘造和神木哲男(13)吴建雍、王裕巽把神木哲男译为神哲吉夫。参见[英]威廉·S·阿特韦尔:《国际白银的流动与中国经济(1530—1650)》;王裕巽:《明代白银国内开采与国外流入数额试考》。综合估计,1560—1600年间,每年从日本出口的白银可能有33750—48750公斤(与岩生成一估值相同)。(14)Kozo Yamamura &Tetsuo Kamiki(山村弘造和神木哲男),“Silver Mines and Sung Coins—A Monetary History of Medieval and Modern Japan in International Perspective”,in J.E.Richards,Durham ed.,Precious Metals in the Late Medieval and Early Modern Worlds,Durham:Carolina Academic Press,1983,pp.351—352.后智钢博士同意山村弘造和神木哲男等人的这个结论。(15)后智钢:《外国白银内流中国问题探讨(16—19世纪中叶)》,第91页。

小叶田淳是该时期日本银矿产量研究的权威。他调查了日本九大银山(银矿)的产量,认为庆长至宽永年间(1596—1643)是日本银山产银的高峰,产银量年均约为200吨,而石见银山的年产量就达到了38吨(10万贯)左右。(16)[日]小葉田淳:《貨幣と鉱山》,京都:思文阁,1999年,第103页。在17世纪初,日本每年向国外输出15—20万公斤的丁银。(17)[日]小葉田淳:《日本経済史の研究》,京都:思文阁,1978年,第278页。按:后智钢转引艾维泗(W. S.Atwell)的材料说:“日本学者小叶田淳认为,17世纪初,日本、中国、葡萄牙、荷兰船只运出的日本白银可能达到150000—157000公斤之间,大多数最后还是到了中国。”参见后智钢:《外国白银内流中国问题探讨(16—19世纪中叶)》,第91页。后智钢的转引应该有误。小叶田淳对日本白银产量估计较准确。

从以上学者研究成果看,1560—1600年间,每年日本出口白银大约33750—48750公斤(岩生成一、山村弘造和神木哲男),总计135万—195万公斤(40年计,合3618万—5226万两)。1600—1640年,日本每年向国外输出至少15万公斤银子,最高峰的1603年为20万斤(小叶田淳),总计不少于605万公斤(1.609亿两)。以上估值不包括走私的数额。

小叶田淳另估算,庆安元年(1648)至宽文七年(1667),中国商船每年从长崎运出的白银达到了33750公斤,而荷兰的商船平均每年运走的白银约为18750公斤,两者共计52500公斤。(18)[日]小叶田淳:《貨幣と鉱山》,第4—5、103页。不过,1648—1667年,中国商船每年从长崎运出的白银远远不止33750公斤,作者另文考证。(19)拙文《16—18世纪日本白银输出和中国商船运出白银数额考》(未刊)。

据小叶田淳估算,1673—1684年间,“中国船平均每年从日本输出22500公斤白银,这一数量大约是宽文七年以前的三分之二,而荷兰商船从延宝元年(1673)到18世纪末,平均每年输出6200—6300公斤的小判”(20)[日]小叶田淳:《貨幣と鉱山》,第4—5、103页。“小判”是二两制金币。[日]小叶田淳:《日本鉱山史の研究》,第35页。。这个估算值应该接近史实的,但1673年以后中国船每年从日本输出白银额不是1667年以前的三分之二,而是一半左右。按此推算,1673—1684年日本输出白银按每年34900—35100公斤计,合41.88—42.12万公斤。

二、16—17世纪澳葡运走的日本白银

中国的金银比价比同时期的日本、印度、欧洲或美洲的金银比价都高。日本以黄金为通货,白银与黄金的比价远低于中国。1592年及其后年份,l两黄金在广州可兑换5.5—7两白银,但在日本却可换到12—13两;(21)全汉昇:《略论新航路发现后的中国海外贸易》,载全汉昇:《中国近代经济史论丛》,第78页。有资料说,16世纪末17世纪初,“在东南亚市场上,日本的金银比值为1:10,而中国的金银比值为1:7或者1:8”。(22)[日]小叶田淳:《貨幣と鉱山》,第5页。

澳门的葡萄牙人是最早发现中日白银差价利润的西方人。他们在澳门一站稳脚,就开展对日贸易,用中国生丝、丝织品和蔗糖等大量套取日本白银。在1639年日本锁国之前,澳门与日本长崎的贸易非常活跃。关于澳葡在各时期从日本运出白银的数额,没有较为精确的统计,只有一些估计性的资料。1585—1591年到远东游历的英国旅行者拉尔夫·费奇(Ralph Fitch)记述,澳葡每年有1艘大帆船开往日本,运回60万克鲁扎多(crusadoes,葡萄牙币,1克鲁扎多约等于1两银)白银。(23)C.R.Boxer,Fidalgos In The Far East,1550—1770,The Hague:Martinus Nijhoff,1948,p.6.澳门议会于1639年写给罗马教宗的信中提到:在16世纪末,葡萄牙每年约将100万克鲁扎多运出日本,到了1630年代,每年超过300万克鲁扎多。(24)C.R.Boxer,The Great Ship From Amacon,pp.169—170.17世纪初葡萄牙历史学家迪奥果·多·考托(Diogo do Couto,1542—1616年)估计,在16世纪的最后25年,每年葡萄牙人从日本运出约100万两的白银。一些与迪奥果·多·考托同时代的人估计,每年葡萄牙人从日本运出18000—20000公斤的白银,即约48.2—53.6万两的白银。(25)C.R.Boxer,The Great Ship From Amacon,p.7;李隆生:《明末白银存量的估计》。1580年居住在果阿的荷兰人扬·惠更·凡·林斯霍滕说,澳葡每年向日本运销3000公担中国丝绸等货物。(26)[美]桑贾伊·苏拉马尼亚姆:《葡萄牙帝国在亚洲(1500—1700)》,巫环宇译,桂林:广西师范大学出版社,2018年,第153页。此书中译本第一版在澳门出版时,称他是葡萄牙学者;C.R.Boxer,The Great Ship From Amacon,pp.179—181.这些丝绸在广州购进每担80两,需240000两,在日本卖出可获100%以上利润,其价值在48万两以上。此后运贩的生丝数量更多。加上同船还运去其他货物,澳葡每年向日本货值肯定超过50万两。葡船回航时载重约一半到2/3是白银,其余是黄金、铜、俵物(海参、鲍鱼、鱼翅、昆布等海产品)、诸色杂货等。

从以上资料看,D.考托的观点应该是成立的。澳葡每年从日本运回的白银,1575年以前约60万两左右,1575—1600年每年平均不低于100万两。这应当是比较可信的。C.R.博克舍(C.R.Boxer)进一步细分,指出1599年澳葡仅运回40万两。全汉昇也同意此说。(27)C.R.Boxer,The Great Ship From Amacon,pp.47—48,61. 另参见全汉昇:《明代中叶后澳门的海外贸易》,全汉昇:《中国近代经济史论丛》,第153页。

据G.B.苏扎(G.B.Souza)统计,从澳门赴日本的葡船,1546—1573年共有55艘,年均1.96艘;1574—1617年有47艘,年均约1.07艘;1618—1640年共有94艘,年均约2.94艘;在1580—1597年间,赴日澳葡商船有24艘(张廷茂统计21艘),从长崎运到澳门的日本白银有750—890万两白银(约合279850.7—332089.6公斤),约占日本当年银产量的60%左右,年均约41.67—49.44万两,每船平均运出仅有31.25—37.08万两。(28)George B. Souza,The Survival of Empire 1630—1754,pp.55—56,Table4.2,4.3;张廷茂博士根据博克舍的资料(C.R.Boxer,The Great Ship From Amacon;C.R.Boxer,Fidalgos in the Far East,1550—1770)统计,赴日的澳门大船1580—1617年有35艘,1618—1630年59艘,参见张廷茂:《16—18世纪中期澳门的海上贸易》,暨南大学博士论文,1997年,第10—11页。张廷茂统计,1587、1592、1599年没有澳葡船到日本贸易,这应有遗漏。G.Souza也主要根据博克舍的资料统计,1580—1617年赴日的澳门大船(Náo do trato 船)有37艘,1618—1630年有58艘小船(galiota船)。张廷茂统计,从澳门前往日本的葡船1580—1585年有10艘,1586—1600年有15艘。(29)张廷茂:《16—18世纪中期澳门海上贸易研究》,第10—11页。1618年以后,赴日葡船明显增加了。根据前引拉尔夫·费奇等人的记述,1580—1585年应有300万两(每年50万两)运出,1586—1595年有600万两,1596—1597年有200万两,合计1100万两,24艘船平均每艘运出45.83万两。G.苏扎对该时期日本白银产量及每艘赴日葡船运回的白银数量估计偏低了。G.苏扎另统计说,在1546—1638年期间,葡萄牙人从日本输入中国3660—4110万两白银,(30)George B.Souza,“Portuguese Country Traders in the Indian Ocean and the South China Sea,c1600”,European Commercial Expansion in Early Modern Asia,Aldershot:VARIO—RUM,1997,p.72;G.B.Souza,Portuguese Trade and Society in China and the South China Sea,c 1630—1754,Ph. D dissertation,University of Cambridge,1981,pp.158—159,165—168.年均39.35—44.19万两。他的这个估值与美国学者R.英纳斯(R.L.Innes)相近。R.英纳斯也认为,在1546—1638年间,葡人运走的日本白银在3660—4100万两(约136.57—152.99万公斤)之间。(31)R.L.Innes,The Door Ajar:Japan’s Foreign Trade in the 17th Century,Thesis (Ph. D.),University of Michigan,1980,pp.56—57,转引自倪来恩、夏维中:《外国白银与明帝国的崩溃——关于明末外国白银的输入及其作用的重新检讨》,载《中国社会经济史研究》1990年第3期,第46—56页。二位学者这个估值偏低了。因为1546—1573年共有55艘葡船抵达日本,每年平均1.96艘。以每船平均运回25万两计,有1375万两;1574—1617年有47艘葡船抵日,即便按G.苏扎所统计每船运银37万两计,也有1739万两,二者相加有3114万两,尚有1618—1638年运银2000万两以上(每年100万两)未计。

C.R.博克舍根据拉尔夫·费奇的记述,估算在16世纪最后25年里,日本出产的白银约有一半输出国外,每年输出约四五十万两(14925.4—18656.7公斤),其中大部分由澳门葡人输出;1601年,澳葡大船自长崎运回澳门的日本银块价值达到100万金币以上。(32)C.R.Boxer,The Great Ship From Amacon,pp.6—7,47—48,61—64;C.R.Boxer,Fidalgos in the Far East,1550—1770,p.6;李庆新据博克舍《来自澳门的大帆船》(第47—169页)的资料统计,1585—1630年从长崎输入澳门的日本白银仅有1489.9万两。他对博克舍书中资料遗漏不少。参见李庆新:《明代海外贸易制度》,北京:社会科学文献出版社,2007年,第512—513页。澳门大船因主要载回白银而获得了“银船”(Náo da Prata)的美称。张廷茂等同意博克舍此说。(33)张廷茂:《16—18世纪中期澳门的海上贸易》,第13页。博克舍的推算比拉尔夫·费奇等的记述(60万两)下调20%左右,且没有说明原因。如前述,1560—1600年间,每年日本出口白银大约33750—48750公斤(岩生成一等)。如果出口白银有一半被澳葡运走,每年也有16875—24375公斤(按日本学界1公斤合26.6两计,约合44.89—64.84万两)。显然,博克舍对17世纪前的日本白银输出额的推算低了。

小叶田淳估算,在1560—1600年间,葡萄牙人平均每年从日本运走22500—37500公斤的白银,(34)[日]小叶田淳:《日本経済史の研究》,第278页。按:后智钢转引艾维泗(W. S.Atwell)的材料说:“日本学者小叶田淳认为,17世纪初,日本、中国、葡萄牙、荷兰船只运出的日本白银可能达到15万—15.7万公斤之间,大多数最后还是到了中国。”参见后智钢:《外国白银内流中国问题探讨(16—19世纪中叶)》,第91页。后智钢所引可能有误。总计90万—150万公斤(2412万—4020万两)。这个估算值比博克舍高了2/3以上。山村弘造和神木哲男及美国学者桑贾伊·苏拉马尼亚姆的估值与小叶田淳差不多,他们认为该时期每年日本出口白银大约33750—48750公斤,其中澳葡运走了2/3左右;17世纪二三十年代,葡萄牙人运往中国的日本白银每年达到4.5—5.63万公斤。(35)Kozo Yamamura &Tetsuo Kamiki,“Silver Mines and Sung Coins—A Monetary History of Medieval and Modern Japan in International Perspective”,in J.E.Richards,Durham ed.,Precious Metals in the Late Medieval and Early Modern Worlds,Durham:Carolina Academic Press,1983,pp.351—352;[美]桑贾伊·苏拉马尼亚姆:《葡萄牙帝国在亚洲(1500—1700)》,巫环宇译,第227页。小叶田淳的这个估算是根据日本白银产量和出口量做出的,应该是可信的,博克舍和苏扎的估算值明显偏低了。

矢野仁一统计,1599—1637年,澳葡通过对日贸易,从长崎运走白银2164179公斤(5800万两),年均55491.8公斤。(36)[日]矢野仁一:《長崎貿易に於ける銅及び銀の支那輸出に就いて》(下),载《经济论丛》第26卷第2号,1928年2月,第100页。全汉昇也同意矢野这一推算。(37)全汉昇:《明中叶后中日间的丝银贸易》,第166页;全汉昇:《明代中叶后澳门的海外贸易》,第152页。按此推算,则1600—1637年,澳门葡人从长崎输出白银210.87万公斤(5651.32万两)。矢野仁一的估值比山村弘造和神木哲男还高一点。从17世纪头30年日本白银出口量和澳葡商船输出所占份额看,矢野仁一的估值更接近史实。

李隆生据拉尔夫·费奇和前述葡萄牙资料,推估1575—1638年期间,葡萄牙人从日本运出约7000余万两(261.2万公斤)的白银。(38)李隆生:《明末白银存量的估计》。这个估值与矢野仁一、全汉昇的相近。

倪来恩、夏维中认为:“在十六世纪的后50年中,葡人共输入中国的日本白银是50万公斤(年均26.6万两),1600—1609 年是 20万公斤,1609—1629年是30万公斤,1630—1639年是45万公斤,因此葡人通过长崎—澳门贸易输入中国的日本白银高达165万公斤。”(39)倪来恩、夏维中:《外国白银与明帝国的崩溃——关于明末外国白银的输入及其作用的重新检讨》。后智钢博士也认为这是比较准确的数字。(40)后智钢:《外国白银内流中国问题探讨(16—19世纪中叶)》,第68—69页。与小叶田淳的估算相比,再参考这个时期日本白银的产量和出口量,这三位中国学者的估值都偏低了。

王裕巽测算,在1560—1600年的40年间,葡萄牙商船每年平均从日本运出150万两白银(约合55970公斤),该时期经葡商输入中国的日本白银有6000万两左右;1601—1630年间,日本白银经葡萄牙人输入中国的总额达5516万两(205.8万公斤)。(41)王裕巽:《明代白银国内开采与国外流入数额试考》。王裕巽对1560—1600年葡船运走的白银测算偏高太多,因为1560—1600年日葡贸易、日中贸易额没那么大,平均每年不会超过70—80万两。

三、16—18世纪荷兰人运走的日本白银

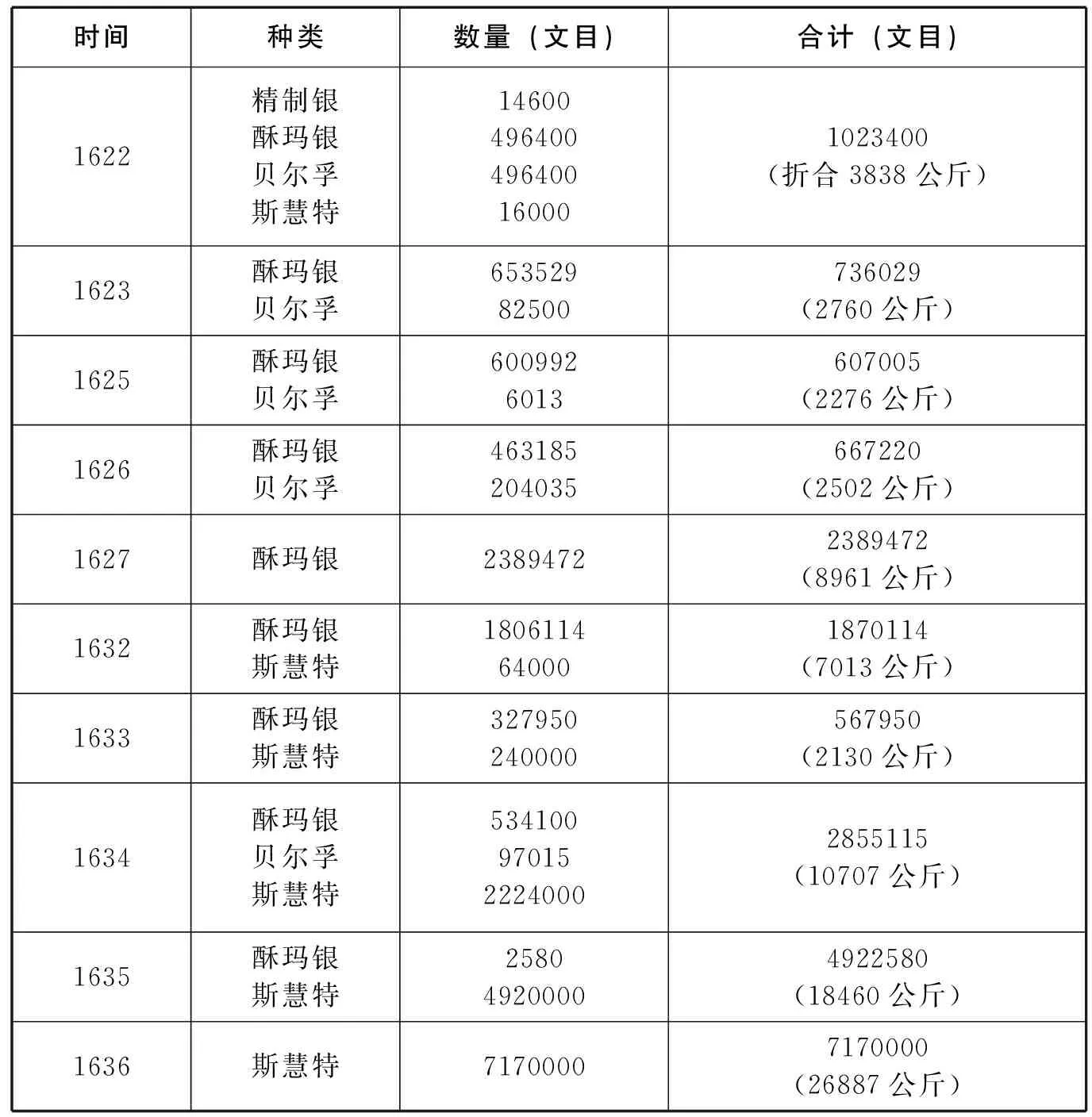

1609年,荷兰东印度公司(荷印公司)在日本设立商馆,正式开始对日贸易。1624年荷兰人占领台湾以后,其对日贸易发展顺利。荷兰东印度公司的大船载重有800—1000吨,是当时东亚地区较大的商船。(42)陈勇:《1567—1650年南洋西南海域中西贸易势力的消长》,载吴于廑主编:《十五十六世纪东西方历史初学集续编》,武汉:武汉大学出版社,2005年,第314页。日本学者加藤荣一估算了1622年到1636年这15年间荷兰船从日本运走白银的种类及数量:

据上表,1622—1636年,荷船一共从日本运出了22808885文目(约合85534公斤)的白银,15年间年均运出1520592文目(约5702.3公斤,如果按有数据的10年平均是8553.4公斤)。其中,1626—1627年运出3056692文目(305669.2两)。荷兰运出的白银以纯度最高的“酥玛银”(即从石见银山中经过灰吹法直接熔炼出来的白银)为主,幕府铸造的“斯慧特”(庆长丁银)则一直较少,直到宽永十年(1633)幕府开始控制白银的输出,荷兰人才不得已加大了斯慧特银的输出。(43)[日]滨野洁等:《日本经济史1600—2000》,彭义等译,南京:南京大学出版社,2010年,第31页。1628—1631年荷兰运出日银数据缺失,这是由于1628年荷兰与日本在台湾的纠纷使得双方关系恶化,幕府禁止荷兰商船前往日本贸易。直到1632年11月,幕府解除禁令,荷日贸易才恢复。

加藤荣一另外统计,荷印公司自日本输出白银,1622—1634年有3740084荷盾(约合41868.2公斤),1635—1640年有22769669荷盾(约合254893.9公斤),总计26509753荷盾(296762.1公斤)。(44)Koto Eiichii(加藤荣一),“Unification and Adaptation,the Early Shogunate and Dutch Trade Policies”,in L.Blussé and F.Gaastra,ed.,Companies and Trade,Leiden:E.J.Brill,1981,pp.224—225.全汉昇采信了加藤这个说法。(45)全汉昇:《再论十七八世纪的中荷贸易》,载《中国近代经济史论丛》,第199—200页。全汉昇说,17世纪60年代,3.5荷盾等于银1两。参见全汉昇:《明清间美洲白银输入中国的估计》,全汉昇:《中国近代经济史论丛》,第44页注3。后智钢则按1两白银=3.47荷盾换算。参见后智钢:《外国白银内流中国问题探讨(16—19世纪中叶)》,第77页注释2;贡德·弗兰克采纳A.阿特曼之说,以1荷盾等于25克白银,40荷盾约等于1公斤。参见[德]贡德·弗兰克:《白银资本》,第145页。安·瑞德以1荷盾含银0.01公斤,不知何据。参见[澳]安东尼·瑞德著:《东南亚的贸易时代:1450—1680》(第二卷),第530页。在17—18世纪,1英镑=10荷盾=3两,本文以1荷盾=0.3两换算,以便于与英镑比较;26.8两合1公斤,89.33荷盾合1公斤;3荷盾合1里耳(里亚尔)。荷印公司记账以1里耳约合1两银计。从英镑、荷盾和里耳的比值看,1里耳实际合0.9两。这个统计比表1统计的1622—1634年输出值(40187公斤)要高。1635—1640年荷船运出的白银是前12年的6倍以上。这是因为,1635年德川幕府推行锁国政策,开始限制葡船、西船对日贸易;1639年,幕府更是断绝了日本与葡、西的贸易关系,英国东印度公司也因贸易不畅而退出日本。荷兰成了当时唯一与日本通商的西方国家。所以,自1636年开始,荷兰人对日贸易大幅增长,运出白银也水涨船高。

表1 1622—1636年荷兰船从日本运出的白银

J.I.伊斯拉尔(Jonathan I. Israel)也统计了1622—1660年荷印公司从日本运出的白银:

表2 1622—1660年荷印公司从日本运出的白银 (单位:荷盾)

从上表看,1622—1636年运出7190693荷盾(约合80495.8公斤),1637—1644年运出26117950荷盾(292376公斤),1645—1669年运出31225550荷盾(349553公斤),总计64534193盾,约合722424.8公斤。1622—1636年荷印公司从日本运出的白银,J.I.伊斯拉尔的统计值比加藤荣一的低。

荷印公司巴城总部给荷兰“十七人董事会”的《东印度事务报告》(又称《一般政务报告》)记述了这个时期荷印公司从日本运出白银的部分情况,可用于佐证。1626年,2艘荷船从日本运出价值12.4万里耳白银(荷印公司以1里耳约合1两记账),抵巴达维亚(巴城);1627年,3艘荷船从平户运出20万里耳白银到大员,1艘荷船自平户运出4万里耳白银到暹罗;1628年,2艘荷船从平户分别运出10万、2.6万里耳白银;1635年,100箱(10万两)白银,价值30万弗罗林(与荷盾等值),从平户运出;1636年,荷船从日本运36万两银到大员;1637年,de Swaen号自平户驶往大员,载有17.7万两白银(177箱)、602担细质铜、50担粗铜;1638年,de Rijp号从日本到大员,运来18.6万两银,价值530100弗罗林(每两合2.85弗罗林);1638年12月,6艘荷船从日本抵大员,运来80万两银;1639年,荷船从日本运抵台湾33万两白银及价值800万弗罗林(以3弗罗林合1两计,约合266.67万两)的银锭;1642年10月,3艘荷船从日本运出27万两锭银到大员,价值862340.1弗罗林(每两合3.19弗罗林);1644年,de Swaen号从日本运回14.5万两锭银,在澎湖附近失事;1647年,4艘荷船从日本运出14.5万两锭银、2700箱铜;1647年,2艘荷船从长崎到大员,运来90箱银(每箱1000两)、711箱铜等;1648年12月,2艘荷船从长崎到大员,运来15万两锭银;1650年,荷船从长崎调运27.2万两锭银到巴城,以解巴城银荒之急。(46)程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩莎(1624—1662)》,台北:联经出版事业公司,2000年,第61、72、80—83、165、177、185、194、204、215—217、242、260、290—292、295、307、322页。从以上记述看,1626—1650年荷印公司从日本运出价值41.8万里耳(荷印公司计为41.8两,实际为37.62万两)白银以及800万弗罗林(266.67万两)和1193.5万两白银,总计1501.91两,合560436.57公斤,其中1626—1628年有41.8万里耳(535899.25公斤)。与此相对照,J.I.伊斯拉尔对1626—1628年、1639年的统计值低了,并不可靠;他对其余年份的统计,比上引资料记述要高,应有其它史料来源。

加藤荣一根据日本和荷兰方面的资料进行统计,比《东印度事务报告》记述要高,且以文目为计量单位,相对精确,而《东印度事务报告》记述并没有完整。我们姑且以加藤荣一的为准。《东印度事务报告》所记1628年运银记录,可补加藤荣一之不足。因此,1622—1634年荷印公司从日本运出3740084荷盾(约合41868.2公斤)加12.6万里耳(4701.5公斤)白银,1635—1640年有22769669荷盾(约合254893.9公斤),总计301463.6公斤。

荷印公司的《长崎荷兰商馆日记》记录了1641—1654年荷兰船和郑氏商船对日贸易的详尽资料。据《长崎荷兰商馆日记》所载,1641—1654年间,抵日的荷兰商船总数为93艘(据《长崎市史年表》统计为89艘),年均来船数为6.35至6.64艘,其商船绝对数较少,但载货量较大,载货量可达100—200万斤。张劲松估算,从1641—1654年间,荷兰商船贸易额每年在6000—8000贯(60—80万两,合22500—30000公斤白银)左右,绝大部分是以白银交易,合计31.5万—42万公斤。这些荷船来航地有台湾、巴达维亚、暹罗、柬埔寨、东京(越南河内)等地,运来东南亚所产生丝、皮革、香料、染料等,以及中国生丝、大陆和台湾糖等。(47)《长崎荷兰商馆日记》第1辑,第168、335页,第2辑,第317、319页,转引自张劲松:《从<长崎荷兰商馆日记>看江户锁国初期日郑、日荷贸易》。张劲松的估算值比小叶田淳和J.I.伊斯拉尔的要高。他的估算是根据《长崎荷兰商馆日记》记载做出的,应该更可靠。值得注意的是,从《东印度事务报告》的记述看,赴日荷船运回白银数额是受荷印公司长崎商馆调配的,各艘荷船运回的白银数额是不一致的,也与其在日本的交易额没有正相关的关系。由于《东印度事务报告》属工作总结报告性质,并不是每一笔从日本运出的白银都有记述。我们所看到的《东印度事务报告》中译本,有关荷印公司从日本运出白银数额的记载并不完整。

小叶田淳估算,庆安元年(1648)至宽文七年(1667),荷兰的商船平均每年运走的白银约为18750公斤,这些被运出的白银中大部分为丁银,也包括一些灰吹银(48)灰吹银:江户时代的银币品种之一,用灰吹法直接从银矿中提炼出来的银子,含银量高于丁银。和其他精美的银质器具。(49)[日]小叶田淳:《貨幣と鉱山》,第4—5、103页;[日]小叶田淳:《日本鉱山史の研究》,第35页。

综上,关于荷船从长崎运走的白银,1622—1640年有301463.6公斤;1641—1654年大约31.5万—42万公斤,其中1641—1644年有9—12万公斤,1645—1654年有22.5—30万公斤;1655—1672年,我们姑且按小叶田淳估算,年均18750公斤计,合计33.75万公斤。1645—1672年,荷船从长崎共运走56.25—63.75万公斤白银,年均20089—22767.9公斤。

1673年开始,由于幕府实施外国商品限价措施,荷兰对日贸易量每年降到30万左右。1685年(贞享二年)后,幕府明确规定赴日的荷兰商船每年交易最高限额3000贯(30万两,11250公斤(50)多数日本学者以26.6两为1公斤计。)。荷兰商船应该会用足限额。据此推算,1673—1684年,荷印公司每年从日本运走11278公斤(30万两),总计13.5万公斤;1685—1699年运走16.87万公斤。

顾卫民说,1715年,幕府限制每年只能有2艘荷兰船到来,1719年更限制为1艘,1799年恢复为2艘。(51)顾卫民:《从印度洋到太平洋:16—18世纪的果阿与澳门》,上海:上海书店出版社,2016年,第399页。我们姑且按1700—1718年每年2艘荷兰船运走限额一半,即5625公斤计算,共运走10.69万公斤白银;1719—1759年每年1艘荷兰船运走限额1/4,即2812.5公斤计算,共计11.53万公斤,则1700—1759年荷兰人运走日本白银约22.22万公斤(约595.5万两)。

四、日本朱印船运出的白银

日本人通过朱印船贸易,也对东南亚和台湾等地输出白银。1604年,德川幕府确立了朱印船制度。根据岩生成一的统计,从1604年到1635年日本锁国前,幕府向150人颁发了朱印状,派出356艘船(后订正为360艘(52)[日]中岛乐章:《日本“朱印船”时代的广州、澳门贸易——从“西洋渡航朱印状”谈起》,郭阳译,载李庆新主编:《海洋史研究》第3辑,北京:社会科学文献出版社,2012年,第63页。)前往台湾、澳门和东南亚等19个商埠,其中1607—1635年,到交趾、暹罗、吕宋、东京(河内)、柬埔寨、高砂(台湾)六个地区的朱印船共有311艘;1617—1635年,到台湾的朱印船有35艘(1612、1616年还各有一艘赴台)。(53)[日]岩生成一:《朱印船貿易史の研究》,第230—232页。值得注意的是,幕府还把朱印状颁发给中国商人和西洋人,鼓励他们到日本贸易。例如,庆长十五年(1610),德川幕府就给到长崎的广东商船颁发朱印状,还给到日本的应天府商人周性如颁发朱印状。(54)[日]木宫泰彦:《中日交通史》,陈捷译,太原:山西人民出版社,2015年,第738页;[日]岩生成一:《南洋日本町の研究》,东京:岩波书店,1966年,第11页,转引自陈小冲:《十七世纪的御朱印船贸易与台湾》,载《台湾研究集刊》2004年第2期,第68—73、80页。到台湾的35艘朱印船中,其中寓居日本的中国商人李旦申请、派遣了9艘,其他旅居日本的华人派遣了2艘。(55)[日]岩生成一:《续南洋日本町の研究》,东京:岩波书店,1987年,第287页,转引自陈小冲:《十七世纪的御朱印船贸易与台湾》。日本史料记载的朱印船中国贸易商有闻名一时的李旦和五官、林三官、华宇、三官、二官、六官等。(56)[日]岩生成一:《新版朱印状貿易史の研究》,东京:吉川弘文馆,1985年,第149页。由于一些朱印船归属华人等,所以朱印船输出的白银不能都算成日本人输出的。

朱印船只的大小不一,载重量从50吨到800吨不等,平均载重量在270吨左右。朱印船从东南亚运回的主要货物是生丝、鹿皮(用于制作武士的盔甲)和蔗糖等,其中生丝一部来自中国,一部分为中南半岛生产。可以说朱印船到东南亚贸易的目的之一就是与这里的中国商船进行贸易,购买中国的生丝。(57)尤建设、吴佩军说,朱印船从东南亚运回的生丝大部分都是来自中国。参见尤建设、吴佩军:《试论德川幕府时期日本与东南亚的朱印船贸易》,载《南洋问题研究》2006年第4期,第88—95页。朱印船在台湾购买的最主要商品是生丝,其次是香料(特别是奇楠香)、鹿皮等。(58)陈小冲:《十七世纪的御朱印船贸易与台湾》。

朱印船贸易一般以白银作为海外市场的流通和结算货币。据岩生成一考证,1604—1616年,朱印船每年平均出海15艘左右;1617—1635年的19年时间里,有161艘朱印船出海,每年平均8艘多;1617年后,每艘朱印船最少携带了100贯的资本,最多携带了1620贯资本,平均资本额为528贯左右。以1艘朱印船平均携带500贯目(约合1875公斤,1贯约合3.75千克银)计算,则1604—1616年间,朱印船每年的资本额总计为7500贯白银,1617—1635年间为4000贯白银,(59)[日]岩生成一:《日本的历史》,第14卷,《锁国》,第222—223页。每艘朱印船的利润率约100%左右;(60)[日]岩生成一:《新版朱印状貿易史の研究》,第149、220、288—289、316、375页;[日]永积洋子译:《平户荷兰商馆日记》(1636年7月20日记事),东京:岩波书店,1969—1970年,第3辑,第305页,转引自尤建设、吴佩军:《试论德川幕府时期日本与东南亚的朱印船贸易》。360艘朱印船共运出白银67.5万公斤,32年间年均输出白银21093.75公斤。

据岩生成一考证,至少有37艘朱印船是开往台湾和中国沿海的。也就是说,朱印船运出的67.5万公斤白银中超过1/10(约6.7万公斤)运到了中国。有确切资料记载到台湾的朱印船携带白银数量的有:1625年,2艘朱印船携带350贯银;1626年,2艘朱印船各携带1500贯银;1628年,2艘朱印船携带各200贯银;1633年,3艘朱印船各携带116贯银抵达台湾贸易。(61)[日]岩生成一:《新版朱印状貿易史の研究》,第316页;[日]岩生成一:《日本的历史》,第14卷,《锁国》,第222页;陈小冲:《十七世纪的御朱印船贸易与台湾》;尤建设、吴佩军:《试论德川幕府时期日本与东南亚的朱印船贸易》。岩生成一有关到台湾的朱印船携银数额的统计,似有疑问。据荷印公司《东印度事务报告》记述:1625年,2艘日本帆船携带7万两资金到大员,购买生丝等;1626年,有3艘日本帆船携带18万两银到大员,准备采购中国丝绸等;1628年2月前后,有2艘日本船自长崎抵达大员,其中1艘为长崎奉行末次平藏所有(没有记录携银数量);1628年5月27日,2艘日本帆船到达大员,船主是滨田弥兵卫,运来白银4万两,准备购买中国丝绸,与荷兰人发生冲突,没有购买;1633年有3艘日本船抵大员,运来35000两白银,用于购买丝货和鹿皮。(62)程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩莎(1624—1662)》,第51、66、82、86、140页。在日本,1两白银合57斯多佛,驻大员的荷兰人多数时期以1两银合56斯多佛、3荷盾、1里耳(里亚尔)。以上有携银数额且完成交易的日船合计9艘,运来白银应有28.5万两,每艘船平均31666.7两(1190.5公斤,316.67贯)。按此均值计算,37艘赴台朱印船运来约44048.5公斤银。从以上资料对比看,岩生成一所说1626年2艘日本船各携带1500贯银到大员与《报告》所记出入较大。

岩生成一另外估计,在朱印状制度存在的那些年里,经朱印船从日本出口的白银估计每年多达3—4万公斤,远远高于早期在日本经商的荷兰船的贸易量,甚至超出了与日本贸易的许多中国商船的年贸易量,接近于葡萄牙船的贸易量。(63)Iwao Seiichi,“Japanese Foreign Trade in the 16th and 17th Centuries”,Acta Asiatica,No.30,Tokyo,1976,p.10.这应该是不可能的,因为这个时期澳葡从日本运出的白银占日本白银出口量一半以上。岩生成一这个估测应该偏高了。

另有学者说,朱印船在其高峰期(1615—1625)的贸易量相当于或甚至超过了当时与日本通商的葡萄牙、荷兰和中国商船的总贸易量。(64)M.A.P.Mleilink—Roelofsz,Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630,The Hague:Martinus Nijhoff,1962,p.358.这个说法言过其实了。据岩生成一统计及《大日本史料》的补充,仅1620—1625年赴日唐船(中国船)至少有244艘,(65)[日]岩生成一:《近世日支貿易に關する數量的考察》;后智钢:《外国白银内流中国问题探讨(16—19世纪中叶)》,第 90页;夏蓓蓓:《郑芝龙:十七世纪的闽海巨商》,载《学术月刊》2002年第4期,第58—63页。按每船平均运回白银876.86公斤(23500两)计,共计运走21.4万公斤左右,年均约35659公斤,远超朱印船当年运出的白银数量。

倪来恩、夏维中估测,1600—1635年,朱印船运出的白银达 65.8万公斤,另外加上1633年以前通过日本私人贸易输出的白银,这些白银的数量可能要略低于朱印船输出的白银数,因此,1600—1635年被日本商船输出的白银也许达到100万公斤。(66)倪来恩、夏维中:《外国白银与明帝国的崩溃——关于明末外国白银的输入及其作用的重新检讨》。在这个估算中,日本私人贸易(走私)输出的白银数量为朱印船输出量的一半左右,缺乏史料支撑。

在朱印船贸易结束后,一些在国外的日本人仍然借助中国商船来维持其与母国的商业关系。例如,1636年,在广南的日本人曾租用5艘中国帆船,满载瓷器及其他物品驶往日本。(67)T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company (1602—1682),Leiden:E.J.Brill,1954,p.75.据说从东京(河内)开赴长崎的中国船,多的时候每年有4艘;1647年以后,每年也有1—9艘中国船自广南至长崎,这些船载运的多数是当地日侨委托的货物。(68)[日]永积洋子:《由荷兰史料看十七世纪的台湾贸易》,刘序枫译,载汤熙勇编:《中国海洋发展史论文集》第七辑,台北:“中央研究院”,1999年,第48—49页。通过这种贸易,许多日本白银流入东南亚,只是其数额不详。

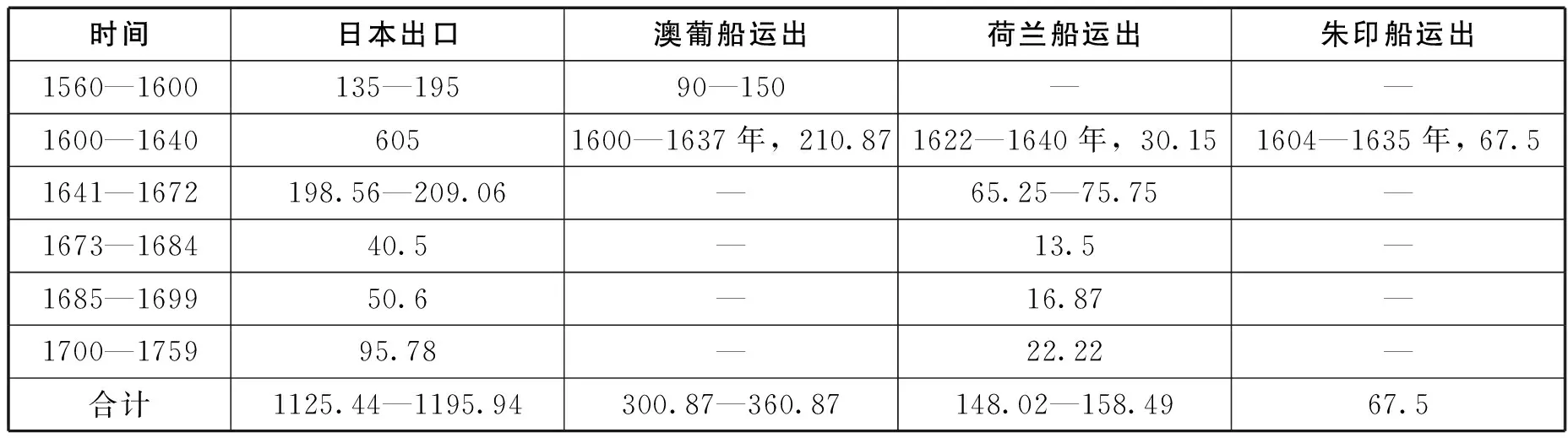

综合以上各位学者估算,16—18世纪澳葡、荷兰船、朱印船从日本输出的白银较为可信的数额为:

表3 16—18世纪日本输出白银统计 单位:万公斤

五、几点结论

综合以上各家的统计和分析,我们大致得出以下结论:

(一)1560—1600年间,每年日本出口白银大约33750—48750公斤,总计135万—195万公斤(40年计,合3591万—5187万两);1600—1640年,日本每年向国外输出至少15万公斤银子,最高峰的1603年有20万斤,计605万公斤(1.609亿两);1641—1672年,日本输出白银198.56—209.06万公斤;1673—1684年日本输出白银40.53万公斤;1685—1699年日本输出白银按50.6万公斤。以上估值不包括走私的数额。

(二)各时期日本白银的输出额及白银的流向,反映了当时亚洲区间贸易量和卷入的地区。澳门葡萄牙人是最早开展对日贸易的西方国家。1560—1600年间,澳门葡萄牙人平均每年从日本运走22500—37500公斤的白银,合计90—150万公斤,合2412—4020万两;1600—1637年,澳葡从长崎输出白银210.87万公斤(5651.32万两),年均55491.77公斤。1560—1637年,澳葡从长崎输出白银共计8063.32—9671.32万两。澳葡运走的日本白银几乎都通过购买中国货物流入中国。与同时期荷兰人对日贸易相比,澳葡对日贸易量是荷印公司的3倍以上。从输出的白银看,澳门对日贸易活跃时期是1600—1637年。1639年后,由于日本幕府禁海令,澳门与日本的贸易基本停顿了。从17世纪40年代以前日本输出白银总量看,1600—1637年澳葡从长崎输出白银的总量应该更多,有待有识之士利用葡文史料补充。

(三)荷兰人对日贸易开始于1609年,但真正展开贸易是在1622年。荷兰东印度公司从日本运出的白银,1622—1634年有3740084荷盾(约合41868.2公斤)加12.6万里耳(4701.5公斤)白银,合计46569.7公斤,年均3582.3公斤;1635—1640年有22769669荷盾(约合254893.9公斤),年均42482.3公斤;1622—1640年总计运走301463.6公斤白银。1641—1654年间,每年运走约22500—30000公斤白银,合计31.5万—42万公斤,其中1641—1644年总计9—12万公斤;1655—1672年,每年约为18750公斤,合计约33.75万公斤。1641—1672年,荷船从长崎共运走65.25—75.75万公斤白银。1673—1699年,荷船每年运走11250公斤,合计30.37万公斤;1700—1759年,荷兰人运走日本白银约22.22万公斤。

荷兰人对日贸易最活跃时期是1635—1640年。1635年后,由于日本停止朱印船贸易,日本幕府抵制、驱赶葡萄牙人、西班牙人等,使得保留对日贸易权的荷兰人从中得利;但由于郑氏集团崛起,郑氏与荷兰人交恶,对日贸易额被郑氏集团夺走一部分,所以1640—1655年荷人每年对日贸易额比前期有所下降,但仍然非常活跃。1655年以后,由于郑氏族集团的争夺和打压,荷兰人对日贸易几乎缩减近一半,1655—1667年,荷兰船年均运走白银约18750公斤。这个时期荷兰人对日贸易不及中国人(包括郑氏集团)的一半。1673年后,由于日本幕府限制白银出口、限制中国人和荷兰人每年的贸易额,致使荷兰人对日贸易大幅下降,荷兰东印度公司每年通过对日贸易获得的白银大幅下降。荷兰对日贸易萎缩到每年11250公斤白银的交易规模,仅及中国人的一半(中国商船每年运回22500公斤白银)。

(四)1604—1635年,360艘日本朱印船至少运出67.5万公斤,32年年均输出白银21093.75公斤,这些朱印船至少有37艘是开往台湾和中国沿海的。也就是说,朱印船运出的白银有1/10多(68598公斤)运到了中国,其余的白银多数流入东南亚,然后通过澳门、中国沿海与东南亚贸易,又有一部分白银流入中国。1639年以后,朱印船制废止,朱印船承担的日本与东南亚的贸易,主要由荷兰人和郑氏集团所瓜分。17世纪40—60年代,东亚和东南亚的白银经济带建设主要由郑氏集团和荷兰人承担。必须注意的是,由于一些朱印船归属华人等,所以朱印船输出的白银不能都算成日本人输出的。与葡船、荷船和华船相比,朱印船运出的白银数量是很少的。

(五)葡萄牙商船运走的日本白银大部分流入了中国。荷兰人运走的白银,估计一半以上通过购买中国生丝、蔗糖、瓷器等流入中国,另有部分白银通过在中南半岛购买鹿皮、大米等,流入中南半岛,最终通过越南、暹罗与中国贸易而流入中国。赴台湾和澳门的朱印船所运出的白银也流入了中国,而赴东南亚的朱印船运去的白银,也有相当大一部分通过在当地购买中国产瓷器、丝织品、中药等转流入中国。巨额的日本白银源源不断地输出,一方面表明澳葡、荷兰人对日贸易及日本对外贸易是一项获利丰厚的商业活动,另一方面说明日本白银对亚洲区间贸易开展的重要性。输入澳门、台湾和巴达维亚的日本白银通过采购中国的生丝、丝织品、金、蔗糖、瓷器等流入中国,推动了明清中国社会白银货币化的进程,推动了明清社会商品经济的发展。

(六)在1600年以前,白银贸易主要局限在东亚地区,以澳葡和华人为主,主要以中国生丝、丝织品、蔗糖交换白银为主要内容。1600年(尤其是1604年)后,随着荷兰人、日本人加入白银贸易,他们把白银贸易扩展到中南半岛、东南亚地区、苏拉特、波斯,这些地区的物产,如生丝、香料、鹿皮、蔗糖、染料、棉布等,也成为白银交易的对象,亚洲白银经济带真正形成了。

(本文引用的部分日文资料由我的研究生王舒涵、郭闿异提供,谨致谢意。)