漂流的信仰与图样

——泉州石塔半身像表现溯源探析

2023-07-24陈越

陈越

引言

在今日泉州洛阳桥的北侧,留存有一座特殊的四方形石塔(图1),塔身面向江水的一面浮雕有造像,从塔身题记“月光菩萨”以及“巳亥年造”(1)此处应为“己亥年造”,但从拓片来看,此塔中的数个“己”字均表现为“巳”字。来看,造像身份应为佛教中的“月光菩萨”,故今人也将此塔称为“月光菩萨塔”。“己亥年”则反映出该塔在1059年洛阳桥建造完成之时,便安置于此。这种做法很可能是延续了北宋时期泉州一带的桥梁建造传统,因为同期在泉州北侧的枫亭地区,也采用桥上安放石塔的做法,(2)泉州北侧枫亭镇的太平塔,是与洛阳桥石塔年代相近的镇桥建筑,根据清人郑得来的《连江里志略》可知,太平塔约建成于1051年。详见[清]郑得来:《连江里志略》,莆田市方志编撰委员会主编《枫亭古代志书三种》,福州:海峡书局,2017年,第26—27页。2019年笔者在枫亭一家诊所中见到了保留的太平塔,塔身四面中有三面剥落,仅存一面表现为佛本生故事图,未见半身头像痕迹,故本文仍将1059年洛阳桥的月光菩萨塔视为目前发现最早的头像表现石塔。并且几座桥梁上的石塔,均为五代宋时期江浙广泛流行的阿育王塔样式。(3)在1962年之前拍摄的旧照片中,此塔顶部还留存有阿育王塔标志性的四块山花蕉叶,详见张驭寰:《张驭寰文集》第5卷《中国古塔》,北京:中国文史出版社,2008年,第9页,图十九。后于洛阳江中打捞出几块山花蕉叶的石塔构件,如今藏于桥南蔡忠惠公祠,很可能是月光菩萨塔上遗失的部分。

阿育王塔在《阿育王传》中记为古印度阿育王创建。五代时期吴越国王钱弘俶(929—988)仿效阿育王,号称同样建造八万四千座散布各地,至此我国东南地区兴起阿育王塔的样式。不过有所不同的是,吴越地区的阿育王塔大多为金属所制,体积较小,且塔身四面构图固定,均以宁波阿育王寺所藏小塔为范本,分别表现了“萨埵太子舍身饲虎”“月光王施首”“尸毗王割肉贸鸽”与“快目王舍眼”四个佛本生故事。(4)有关阿育王塔的内容辨析至今存在部分争议,在此不作展开,本文使用学界普遍认可的说法。唐时日本僧人曾记宁波的阿育王塔“其塔非金、非玉、非石、非土、非铜、非铁,紫(乌)色,刻缕非常;一面萨埵王子变,一面捨眼变,一面出脑变,一面救鸽变”(5)[日]真人元开:《唐大和上东征传》,汪向荣校注,北京:中华书局,2000年,第55页。,可知这种样式具有悠久的传统。然而,泉州洛阳桥的“月光菩萨塔”为石制,高度达到了3.6米,不论是材料还是体积,均与吴越地区小塔不同。另外石塔四面图像也表现为一面造像、三面文字的特殊样式,作为主要表现面的造像图样,更是一尊“不完整”的菩萨头像(图2)。

图2 洛阳桥月光菩萨塔的造像表现。 为圆龛中戴化佛冠菩萨像。

这并非月光菩萨塔这一座石塔特有的表现,泉州已经发现了至少52座这样仅雕凿头像或半身像的石塔。(6)部分石塔很可能有半身像表现,但因为如今不存(如后渚港五石塔)、半身表现部分被遮挡或损坏(如晋江后榕塔、獭窟浮山村一座只存基座的残塔),这部分石塔在统计时并没有算入在内。这些塔大多为阿育王塔样式,年代从北宋中期跨至明末,其中宋时建造最多。从地理位置上来看,大多集中于泉州东部靠近海岸线的平原地带(包括古属泉州的厦门同安区),并以泉州城为中心呈南北向分布。空间上的集中,表明此类图样传播距离有限,与外界关联较弱;且早期的宋代石塔大多沿河流、港口而建,(7)从统计的信息分布来看,绝大多数石塔集中在入海口以及海岸线附近,如在仙游枫亭镇的太平港、泉州洛阳江下游,泉州晋江下游均有不少该类石塔被发现。可推测这些石塔在功能上具有相似性,应是一类地域性极强的特殊建筑表现样式。事实上除了现存深圳沙井镇的南宋龙津石塔以外,笔者尚未在福建以外的其他地区见到类似的石塔造像表现,而深圳龙津石塔的位置在南宋时属于归德盐场,靠近海港,水路交通便利,半身的特殊样式同样很可能是通过海上航线从福建一带传播至深圳地区。(8)2020年笔者实地考察了龙津石塔。该塔不仅在塔型、造像表现上与泉州石塔相似,而且其造像目的,从石塔题记反映出的宗教思想同样与泉州石塔具有一致性。有关龙津石塔与泉州的关联分析,可参见拙作:《月光菩萨塔与泉州洛阳桥上的密教空间》,载《新美术》2022年第3期。

对于“半身像”这类不完整的佛教造像,以往学界已有所关注。重要研究如王玉冬的《半身形象与社会变迁》(9)王玉冬:《半身形象与社会变迁》,载《艺术史研究》第6辑,广州:中山大学出版社,2004年,第5—70页。,文中引用了《优婆塞戒经》卷3中的规定:“不应造作半身佛像,若有形象身不具足,当密覆藏,劝人令治,治已具足,然后显示。”(10)[北凉]昙无谶译:《优婆塞戒经》卷3,《大正新修大藏经》第24册,第1052页。强调这类“非全身表现”应引起重视,并以四川大足宝顶山造像和杭州西湖大佛头为例,认为这些特殊表现的成因应归于净土宗的发展。但王玉冬的文章并没有提及泉州地区的半身像石塔,并且从目前发现的线索来看,泉州一带的石塔更多带有本土性,不论是头像与石塔结合的表现方式,还是镇桥镇水的功能作用,都没有显露出与全国其他地区的明确关联,也没有体现出净土宗的活动痕迹。此外其在出现时间上,也较杭州、四川等其他地区的半身像更早。上述洛阳桥上1059年的“月光菩萨塔”,是目前发现最早的半身像表现石塔,也同样说明早在北宋中期泉州地区已有不全造像石塔。

而其他一些专门研究东南地区石塔建筑的著作,如闫爱宾的博士学位论文《11—14世纪泉州石构建筑研究:传播学视野下的区系石建筑发展史》(11)闫爱宾:《11—14世纪泉州石构建筑研究:传播学视野下的区系石建筑发展史》,同济大学博士学位论文,2008年。,日本丝绸之路学会出版的《中日石造物の技術的交流に関する基礎的研究 宝篋印塔を中心に》(12)シルクロード学研究センター編:《中日石造物の技術的交流に関する基礎的研究 宝篋印塔を中心に》,シルクロード学研究センター,2007年。一书,以及近年福建工程学院孙群教授的《福建遗存古塔形制与审美文化研究》(13)孙群:《福建遗存古塔形制与审美文化研究》,北京:九州出版社,2018年。《泉州古塔的建筑特征与文化内涵研究》(14)孙群:《泉州古塔的建筑特征与文化内涵研究》,北京:九州出版社,2021年。两本论著,也都提及了“月光菩萨塔”,但这些研究均没有注意到半身这一图像的特殊性,更多是以建筑学的视角,着眼于整个东南地区石构建筑的发展,对石塔上的图像以及破损残塔则关注较少。这种情况的出现,或许与遗留下来的文献资料也有较大关联:泉州地区对桥梁等建筑记载较多,特别是交通要道上的大桥,何时何人所建,大多有详尽的记录。但对桥上附属的石塔建筑,却往往一笔带过,完全不涉及其上图像表现等信息。就像前文提到的洛阳桥“月光菩萨塔”,相较于洛阳桥的创建、修缮等数十篇记载,对石塔的描述却只字未见。这导致我们无法清楚了解石塔上半身造像这样特殊的表现为何出现,它的源头又在哪里。

如果单纯从建筑发展、演变的角度来看,以洛阳桥月光菩萨塔为代表的石造阿育王塔明显继承自吴越国阿育王塔样式,这点从枫亭天中万寿塔、闽侯县流洋村石塔残件的四角金翅鸟装饰中也可以窥见。(15)有关天中万寿塔上金翅鸟装饰与吴越国阿育王塔之间的关联辨析,可参见拙作:《福建仙游天中万寿塔年代与造像身份新考》,载《福建文博》2022年第1期。但是就如上文所述,半身像的表现并未在江浙地区发现,就连福建北部也鲜有出现。(16)目前在仙游以北的莆田、福州等地,笔者仅见到闽侯县流洋村的石塔残件。此外,两地阿育王塔在功能用途上也存在不可忽视的巨大区别:除了洛阳桥“月光菩萨塔”以外,枫亭镇的“太平塔”、泉州南门的“石笋桥塔”、安海地区的“安平桥塔”等宋代阿育王塔都具有镇桥或镇水的功能;反观宋时的浙江一带,虽也有大型石造阿育王塔出现,如温州地区发现的石造阿育王塔残件,宋画《西湖清趣图》中兴教寺前的大型阿育王塔,湖州市博物馆藏的阿弥陀佛来迎像石阿育王塔等等,但这些浙江地区的阿育王塔均没有任何记载或研究表明与镇水有关,也没有体现出与桥梁的结合。(17)《西湖清趣图》中所绘阿育王塔,为西湖旁的南屏山兴教寺之物。依据《淳佑临安志》记载,兴教寺由吴越王于开宝五年所建,北宋时多有文人笔墨留存。但此石塔历来没有记述,也未保留至今,不知其年代、四面图样等情况。不过可以肯定的是,从如今发现的资料来看,此塔并没有镇水镇桥的功能。功能上的差距,其实反映出泉州与吴越地区不同的建塔理解。我们或许可以推测,在五代末期阿育王塔传入福建北部后,闽南地区同样吸收了这种建筑形制,并将其转化为更符合当地传统认知的桥梁镇守建筑。

如此一来,泉州石造阿育王塔或许在建筑样式上与吴越国有所关联,但半身造像的不全表现方式却并非同样来源于江浙地区。也就是说,在泉州一带大量出现的此类石塔建筑,其“阿育王塔形制”与“半身像表现”应具有两种不同的来源,这点同样可以在洛阳桥上找到证据。在如今洛阳桥的最北端,矗立着两座五层八角楼阁式石塔,此二塔同样被视为1059年洛阳桥完工时建成。而在这两座石塔的最底层,刻画有两个模糊的戴冠头像(图3、图4)。这初步说明早期的半身造像不仅仅出现在“月光菩萨塔”这样的阿育王塔中,也出现在其他建筑类型的石塔中。后期半身造像与阿育王塔的“结合表现”,应是逐步演变的结果。

图3 洛阳桥北端东侧石塔最下层的戴冠头像拍摄于2019年7月。 图4 洛阳桥北端西侧石塔最下层的戴冠头像

由此来看,仅依赖建筑形制流变去讨论半身像的来源问题也就不再可能。建筑上不完整的人像表现,反而成为了关键线索,这也就构成了本文以图像作为切入点的基础依据。基于“早期半身像塔集中出现在泉州河道桥梁附近”这一鲜明的地理位置特征,我们需要更多思考泉州这座城市本身具有的特点,包括在北宋特定历史背景下受到海外其他文化影响的可能性。

一、远隔重洋的半身头像表现

鲁迅在谈论民国时期的摄影术时说:“半身像是大抵避忌的,因为像腰斩。”(18)鲁迅:《论照相之类》,吴昊主编《鲁迅杂文集》,沈阳:万卷出版公司,2013年,第67页。此话虽是近人所述,却反映出江南一带传统的审美倾向。然而并非中国南方如此,整个东亚地区都很重视完整造像的表现。阿姆斯特丹国立博物馆的William A.Southworth曾在其文《东南亚艺术中的无体人头》中指出,用头像、胸像作为装饰运用表现,在欧洲能追溯到古罗马时期,却不符合亚洲地区的艺术传统,并强调尤其是在宗教相关的艺术表现中,图像的完整性对仪式与崇拜活动具有至关重要的意义。(19)Southworth William A,“The Disembodied Human Head In Southeast Asian Art”,Aziatische Kunst,Vol.43,No.2,2013,p.27.不过文章中也提及在印度教与佛教中,不呈现身体的做法也偶有出现,并举例了由印度教影响下的爪哇毕玛坎蒂(Candi Bima),在这座神庙建筑的外立面中,出现了多处用头像表现的装饰。

William A.Southworth提到的这座建筑,建于8—9世纪,坐落在中爪哇具有“神之居所”之意的迪恩(Dieng)地区。此地除了毕玛坎蒂(Candi Bima)以外,还存有其他印度教神庙,如加托卡卡坎蒂(Candi Ghatotkaca)、德瓦拉瓦蒂坎蒂(Candi Dwarawati)等,这些神庙均是为了湿婆(Shiva)而建,建筑内部还有林伽(Linga)的雕塑,表现出受到印度文化的影响。其中毕玛坎蒂的表现较为特别,一个特殊之处便是上述提及的头像表现(图5)。在东南亚的其他地区,也发现了相似的建筑装饰,如在6—7世纪的柬埔寨三博波雷古神庙media Commons。(20)图片来源自File:KITLV 87534-Isidore van Kinsbergen-Tjandi Bima on Dijeng plateau-Around 1890.tif-Wikimedia Commons [2020/8/10]

图5 荷兰摄影师Isidore van Kinsbergen(1821—1905)在1890年拍摄的毕玛坎蒂照片,现藏于荷兰莱顿大学图书馆(Leiden University Library),图片来源Wiki-

(Sambor Prei Kuk)其中一处石柱上方,出现了12个带有卷发以及胡须的头像表现(图6),虽然对头像身份的判断依然存在争议,但是大多数人还是相信这些头像应该表示的是来自罗马,或者南印度地区的外国人。(21)Rinith Taing,“The mysterious ‘foreigners’ carved into the temples of Sambor Prei Kuk” ,Phnom Penh Post (Cambodia).(06/09/2017)Retrieved July 16,2020,from https://www.phnompenhpost.com/post-depth-post-life-arts-culture/mysterious-foreigners-carved-temples-sambor-prei-kuk.然而,此处寺庙遗址具有明显的印度教特征是不可否认的,建筑上的头像表现也应视为印度文化影响湄公河流域的结果。与此相似的案例,还见泰国素攀府(Suphan Buri Province)乌通(U THong)的6世纪半身头像浮雕(图7),从头像额头的第三只眼睛可以判断此像应为湿婆,表明该头像可能与印度教神庙建筑相关。今日越南南部地区也发现了7世纪左右的头像装饰建筑构件(图8),不过该头像身份不明,有学者怀疑这个构件原本应属于朱笃市(Chau Doc)努伊山姆(Núi Sam)北部的一处神庙废墟。(22)Guy John,Lost Kingdoms:Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia,New York:The Metropolitan Museum of Art,New Haven :Yale University Press,2014,p.187.如果其来源自神庙建筑,则同样展现出与印度教之间的紧密关联。

图7 在泰国发现的6世纪建筑立面湿婆装饰(Antefix with Head of Siva),

图8 越南南部发现的7世纪建筑立面男性头像装饰(Antefix with male head),

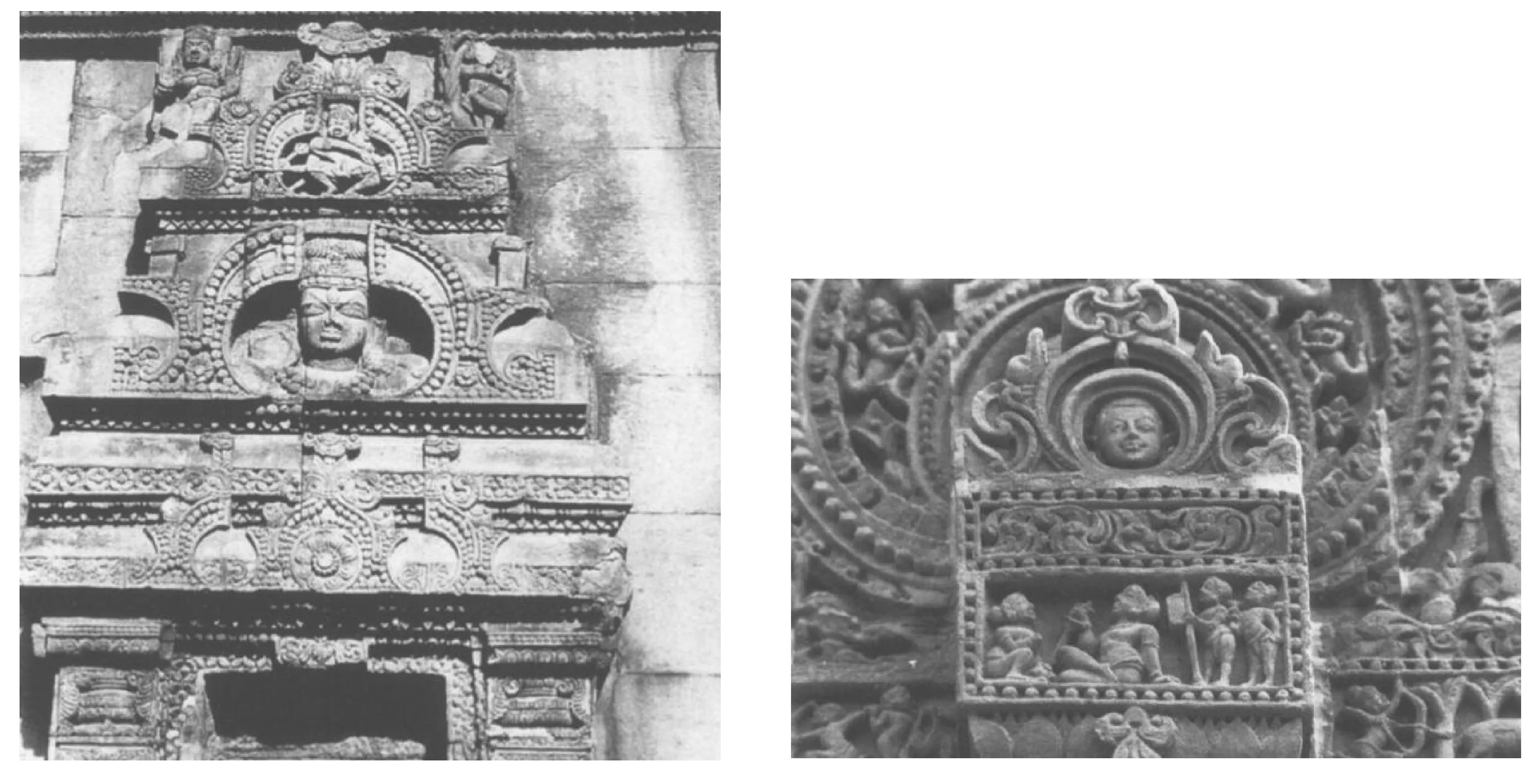

东南亚建筑遗迹上的头像表现,应为随着寺庙建筑从印度传来。如今印度地区留存的大量古寺庙建筑中,不乏此类头像表现。如被大多数学者认为是毕玛坎蒂风格来源的印度东部奥里萨邦(Orissa)布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)地区,(26)Romain Julie,“Indian Architecture in the ‘Sanskrit Cosmopolis’:The Temples of the Dieng Plateau”,in Manguin Pierre-Yves ed.,Early Interactions between South and Southeast Asia,Singapore :ISEAS Publishing,2011,p.303.近年有关毕玛坎蒂的风格问题也有一些不同声音,有些认为其更具有早期笈多建筑的风格,详见Herwindo,Rahadhian P. and Samuel H. Budianto,“Rereading the Relationship between the Architecture of the Bima Temple and the Enshrinements in North India”,Educational Research (IJMCER),Vol.3,No.3,2021,p.379.保存有7世纪的帕拉苏玛勒瓦神庙(Parsurameswara Temple)(图9),以及10世纪中期的穆克台斯瓦尔神庙(Mukteswara Temple)(图10),两座建筑中都出现了头像立面装饰。其中后者圆形龛中出现头像的样式,被学者认为是受到了德干高原建筑风格的影响。(27)Hardy Adam,“Parts and Wholes:The Story of the Gavaksa”,In Hardy,Adam ed.The Temple in South Asia,London:British Association for South Asian Studies,2007,p.78.的确,在德干高原的帕塔达卡尔(Pattadakal)地区,两座建造于8世纪中期的维鲁巴克沙神庙(Virupaksha Temple)与加拉加纳塔神庙(Galaganatha Temple)上也发现了圆龛内头像的表现(图11)。而在南印度泰米尔纳德邦,帕拉瓦王朝(Pallava Dyansty,约580—897)时在今日(Kancheepuram)马哈巴利普拉姆(Mahabalipuram)建造的五车神庙(Pancha Rathas)(图12)以及海岸神庙(Shore Temple)(图13),也同样广泛使用头像作为建筑装饰。

图9 印度帕拉苏玛勒瓦神庙(Parsurameswara Temple)中出现的头像表现。(28)图片来源自Smith Walter,“Images of Divine Kings from the Muktesvara Temple,Bhubaneswa”,Artibus Asiae,Vol. 51,1991,Figure 14. 图10 穆克台斯瓦尔神庙(Mukteswara Temple) 上的雕刻细部(29)图片来源自Smith,Walter,“Images of Divine Kings from the Muktesvara Temple,Bhubaneswa”,Artibus Asiae,Vol. 51,1991,Figure 2.

图11 加拉加纳塔神庙(Galaganatha temple)内部的立面雕刻,

图12 摄影师Richard Mortel在2017年拍摄的阿周那神庙(ArjunaRatha)照片(局部),

图13 摄影师SatishKumar在2012年拍摄的海岸神庙(Shore Temple)照片(局部),

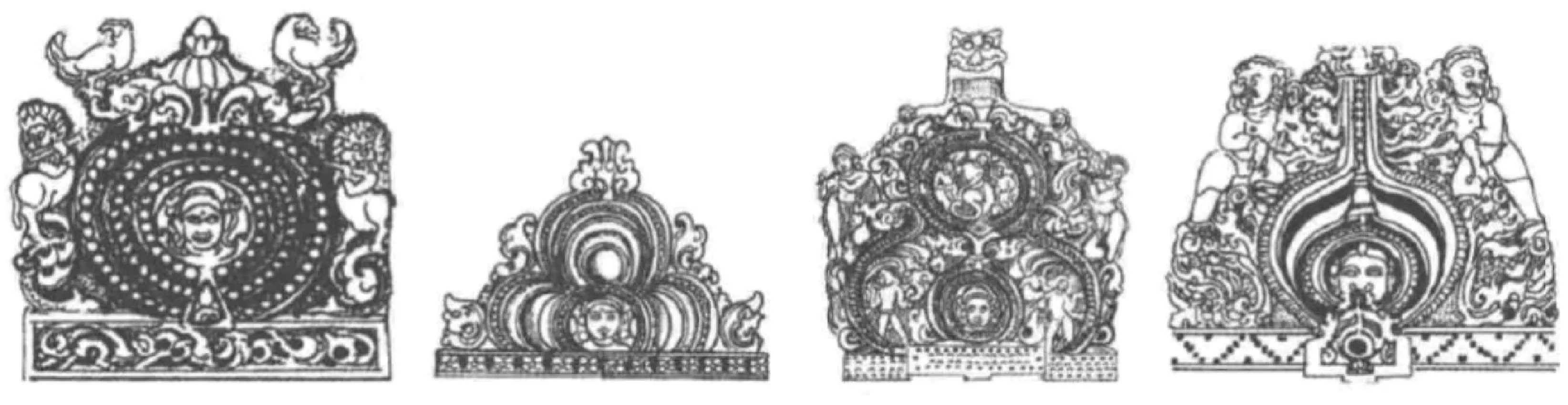

从现存的印度神庙遗迹来看,这类头像装饰使用广泛,在印度北部和南部均有出现。头像外部的龛形构件,也已经成为了神庙建筑中的重要结构,并被称为“Gavaksha”。(33)这类建筑装饰在不同语言中有多种称呼。常见的有“gavaksha”或“candrasala”,在南印度神庙建筑中还被称为“nasi”,泰米尔语中被称为“kudu”。可参见Hardy Adam,Indian Temple Architecture:Form and Transformation:the Karāta Drāvid a Tradition,7th to 13th Centuries,New Delhi:Abhinav Publications,1995,pp.101-104.依据成书于1620年的印度教神庙建造著作《工艺宝库》(“Silparatnakosa:AGlossaryofOrissanTempleArchitecture”)一书,我们得知其具有悠久的传统:这类表现常出现在底座庄严座的中央、穹隆中央或者支柱的中央,头像的大小取决于展示平面空间的大小。例如出现在底座中时,称为“庄严座中的金刚首”:“庄严座的金刚首应有三道圆环装饰。一个金刚首应有一个、三个或五个圆环装饰。中间是头像,头像周围是圆环,每个圆环在底部相交。圆环的上边是叫做金刚顶(culika)的顶冠(cula)。”(34)[印度]司陀跋迦·尼连遮·摩诃钵多罗(Sthapaka Niranjana Mahapatra):《工艺宝库》,载[印度]宾伽罗等撰:《印度古典文艺理论选译》,尹锡南译,成都:巴蜀书社,2017年,第854页。书中清晰的记载,加上多幅插图(图14),说明这种样式在神庙建筑中的重要意义,文中反复出现的“圆环”,实际上也在暗示这类装饰常常呈现为圆形。其实“Gavaksha”一词从字面意思上看,即是“牛的眼睛”(Bull’s Eye)之意,似乎正呼应了头像外框为圆形的设计,在一些当地的不确切的称呼中,的确也有人将其称为“圆窗”(Round Window),来特别指代这类建筑外的装饰。

图14 《工艺宝库》一书中的印度教神庙建筑装饰配图。(35)图片来源自[印度]司陀跋迦·尼连遮·摩诃钵多罗(Sthapaka Niranjana Mahapatra):《工艺宝库》,载[印度]宾伽罗等撰:《印度古典文艺理论选译》,第855页。

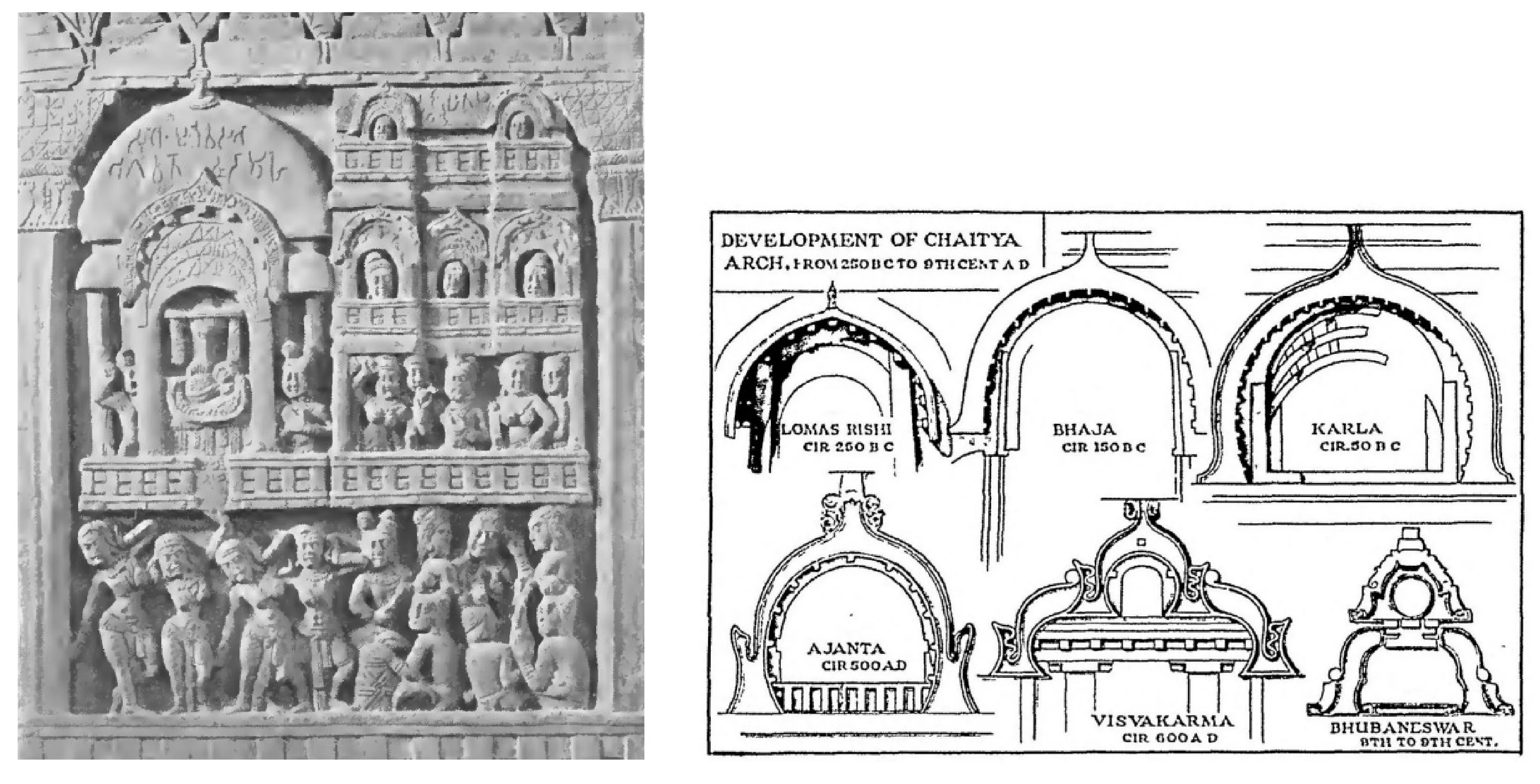

在此需要说明的是,早期的此类构件并非圆形,这是后期逐渐演变的结果。如今已有不少学者分析了这种建筑构件在印度建筑史上的发展与演变情况,大多将其视为来源自早期佛教艺术中世俗建筑上的“窗框”表现(图15)。长期研究印度地区神庙建筑的卡迪夫大学(Cardiff University)教授Adam Hardy有一篇专门论述这种装饰的文章。他通过大量的案例分析,提出这类装饰原本应为木构,包括两侧原有柱础和拱形的屋顶,但在后期的发展中,两侧的柱子开始弯曲,拱形屋顶的样式被加以夸大,(36)Hardy Adam,“Parts and Wholes:The Story of the Gavaksa”,In Hardy Adam ed.,The Temple in South Asia,London:British Association for South Asian Studies,2007,pp.63-72.从图像角度而言,也就形成了一种类似圆形的框架(图16)。对于这类建筑构件图像演变的解读,实际上帮助我们了解了头像出现在框内部的原因:这不仅是一种窗框形状的建筑装饰,更是一类内部带有纵深感的门洞式的“通道”。所以头像的出现,更多是作为神庙建筑内部空间的一部分而对外展示出来。Adam Hardy在其好几篇文章中都提到,不能将这类头像与假窗的表现单纯视为二维的装饰浮雕,而是一种被“嵌入”(embedded)在神殿中,又“浮现”(emerged)在建筑外侧的设计。(37)Hardy Adam,Indian Temple Architecture Form and Transformation :the Karāta Drāvid a Tradition,7th to 13th Centuries,p.18.神庙建筑外部的头像实质上与内部神灵共同组成了整个神庙中的神圣性,而这种表现头像的装饰,也就成为了内部神圣空间与外部世俗世界的交点。(38)笔者译,原文为“as a point of transition between two worlds”. Hardy Adam,Indian Temple Architecture Form and Transformation :the Karāta Drāvid a Tradition,7th to 13th Centuries,p.103.在另外一些解释中,也提到这类装饰是象征了神的眼睛,或者说神性散发的通道。(39)Heather Elgood,Hinduism and the Religious Arts,London and New York:The Continuum International Publishing Group Ltd,2000,p.102.神庙建筑上这类窗户或门的表现,其实代表了神灵从神殿内凝视外界,同样也是神灵接收外界信息,感知世界的一种方式。这表明半身头像的表现可能具有与神庙相似的神圣含义,其身份很可能也是神灵的表现。在其他学者的研究中,也存在相似的看法。Walter Smith专门对布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)地区的神庙展开了研究,认为在上文提及的帕拉苏玛勒瓦神庙(Parsurameswara Temple)中,三个头像的中央头像额头上带有第三只眼睛(图17),说明此表现应该是印度教的湿婆形象。通过比较林伽四面浮现出湿婆的雕塑,另一处穆克台斯瓦尔神庙(Mukteswara Temple)外立面圆窗中类似佛像的小型头像(图10),很可能也是湿婆的象征。(40)Smith Walter,“Images of Divine Kings from the Muktesvara Temple,Bhubaneswa”,Artibus Asiae,Vol. 51,1991,p.101以及Smith Walter,The Muktes'vara Temple in Bhubaneswar,Delhi :Motilal Banarsidass Publishers,1994,p.82.在此湿婆的头像表现,反而成了神庙建筑的神性表现,是外部世俗世界得以与之交流的重要媒介。

图15(左上图) 公元前1世纪左右巴尔胡特佛塔(Bharhut)浮雕,图像中可以看到建筑拱形窗户内的人头表现。该浮雕现藏于印度博物馆(Indian Museum)。(41)图片来源自Coomaraswamy Ananda Kentish,History of Indian and Indonesian Art,New Delhi :B.R. Publishing Corporation,2018,fig.43.

图17 帕拉苏玛勒瓦神庙(Parsurameswara Temple)中出现的湿婆头像(43)图片来源自Smith Walter,“Images of Divine Kings from the Muktesvara Temple,Bhubaneswa”,Artibus Asiae,Vol. 51,1991,Figure 15.

巧合的是,在泉州地区发现的早期半身像表现石塔,如文章开篇提及的洛阳桥“月光菩萨塔”,其造像龛形正是圆形(图2)。这可能并非石塔设计者的偶然为之,因为在随后元祐年间(1086—1094)建造的泉州同安(今属厦门)西安桥石阿育王塔中,同样出现了头像龛形刻意表现为圆形的做法。

西安桥本体在上世纪已完全损坏,桥梁附属的四座石塔,在1926年修建福厦公路时,一座被埋入路底下,其余三座移至同安梵天寺、梅山寺加以保护(图18)。从目前可见的三座石塔来看,西安桥石塔与洛阳桥石塔在大小、高度上相近,建筑样式均为吴越地区的阿育王塔样式。而其中一座藏于梵天寺的石塔上,也出现了与洛阳桥月光菩萨塔相似的半身头像浮雕(图19),只是未有题记。从浮雕造像头戴宝冠的装饰来看,仅能判断为一尊菩萨像。另三面则为佛本生故事,构图与吴越国地区相同,分别描述“萨埵太子舍身饲虎”“月光王施首”“尸毗王割肉贸鸽”的情景。(44)有关阿育王塔的内容辨析至今存在部分争议,在此不作展开,本文使用学界普遍认可的说法。由此可见,该塔借用了吴越国阿育王塔的表现样式,只是原本应表现为“快目王舍眼”的一面变成了半身像表现。除了图像被替换以外,原本的龛形也完全发生了变化,该塔三面佛本生故事使用的龛形为拱形龛,但半身像表现的一面却变为了圆形龛。日本学者在考察此座石塔时,细心地发现头像上方左右两侧有两个小人图样,(45)シルクロード学研究センター編:《中日石造物の技術的交流に関する基礎的研究 宝篋印塔を中心に』》,シルクロード学研究センター,2007年,第45页。虽然在研究报告中没有进一步解释,但此二人像明显为原本佛本生故事构图中的听法者形象。这表明石塔的此面在构图框架上极大借鉴了佛本生故事,但作为构图重要元素的龛形,却被刻意地改变了。这是宁可破坏传统阿育王塔的样式,也想要将圆龛头像图样表现出来的特殊行为。

图18 如今保存于同安区梵天寺内的两座石塔,拍摄于2019年7月。

图19 其中一座西安桥石塔的四面表现(顺时针方向),三面为佛本生故事,其中原本

洛阳桥与西安桥这样早期泉州半身像塔的表现样式,似乎存在对圆形龛内半身表现的原始借鉴。在泉州北部的仙游地区,也有九座寺宋代二石塔,表现出下层全身造像和上层半身造像之间龛形的明显不同:下层全身像使用的是拱形龛,而上面三层头像表现则使用了圆形龛(图20、图21)。只是有关此二塔的年代还有待考证。闫爱宾从建筑学的角度出发,认为此二塔应该建于唐宋之间:“仙游九座寺双石塔表现出一些在自唐末至宋、自闽中至莆仙的传播中共同的、较稳定延续的特征。即插栱的运用、檐部较简单的叠涩、不用华栱出跳承檐、较瘦长的体型比例;但其间也表现出檐部变丰富的趋势。”(46)闫爱宾:《11—14世纪泉州石构建筑研究:传播学视野下的区系石建筑发展史》,同济大学博士学位论文,2008年,第155页。如果建筑学上的判断准确,那么二塔极有可能建造于北宋时期。其实九座寺在北宋颇具盛名,其寺院虽未处于江湖港口位置,但却香火旺盛,与外界交流频繁。据记载,北宋时九座寺还获得了洛阳桥督建者蔡襄手书的寺额。(47)[宋]刘克庄:《重建九座太平院》,收录于郑振满、[美]丁荷生编纂:《福建宗教碑铭汇编 兴化府分册》,福州:福建人民出版社,1995年,第393页。或许寺院石塔上半身头像的表现,同样是受到外部图式影响的结果。

图20 仙游九座寺大殿前西侧石塔,下两层均为拱形龛内全身像,能清楚看到造像结禅定印坐于莲座之上。拍摄于2020年7月 图21 仙游九座寺大殿前西侧石塔,上三层均为圆形龛内半身像。

但此类圆形龛的表现也有一处例外,上文提及的洛阳桥北端两座楼阁式石塔在龛形表现上展现出不同的理解:两座石塔的半身头像并没有使用圆形龛,而是采用了长方形(图3、图4)。不过与同层同列其他造像龛比较,两处头像所在的龛形明显较其他造像龛更长、更大,似乎制作者也对半身头像龛形产生了不同的考量。只是由于洛阳桥北部的这两座石塔风化严重,加之未见任何文字记载,无法进一步推测其表现细节亦或是半身造像的身份等信息。仅能依据模糊的头戴宝冠图样,推测这两处造像应为菩萨像。

目前所见的宋代石塔半身造像,均为神灵表现。其中北宋时期的神像均为菩萨像,未有佛像的出现。宋代后期神像开始混杂,可以辨识身份的,诸如枫亭天中万寿塔西面的观音菩萨、泉州盘光塔上的泗州大圣、晋江潘湖塔上的西方三圣组合造像等。这些神灵在功能上大多具有镇水、护佑能力,(48)泉州南宋早期的桥梁石塔上出现了一批泗州大圣的造像,如藏于南建筑博物馆的泉州石笋桥石塔、莆田涵江区白塘的塔桥石塔等。泗州大圣在这一时期石塔上的出现,很可能与北宋末年泗州大圣在泗州、开封两地的显灵镇水事件有关。与石塔所在的地理位置,以及石塔起到的作用有密切关联。我们能够从这些石塔造像中看出施造者对神灵身份的刻意选择,以及对神灵能力的强调。其本质是塔与神像两者,一同构成了守护功能。此般建筑与神像一体的表现,反而在含义上类似印度地区在建筑上表现“神灵”头像的含义,二者具有了宗教层面的相似性。不过泉州目前发现的宋塔神像均为佛教神灵,并没有出现印度教相关的痕迹。

二、印度、东南亚与泉州三地图像交流的可能

事实上在过去百年间,泉州出土了大量的印度教建筑,表明宋元时期确有印度文化的流入。这些构件主要如泉州开元寺与泉州天后宫中的印度教石柱、保存在晋江池店村的印度教石刻、发现于泉州白狗庙(白耇古庙)的牛以乳汁供养林伽、大象蜘蛛与林伽故事石雕。还有上世纪泉州古城考古、城市改建时发现的大量印度教图样柱头石,浮雕花纹等。(49)有关泉州南门的石笋,有部分学者认为与早期印度教在泉州发展有关,或许是林伽的一种表现。但此说法至今仍有争议,笔者在实地考察后,也并未发现与印度教相关的依据,故本文暂不讨论有关石笋的情况。

John Guy通过对开元寺残留石柱的图像分析,将泉州印度教图像的来源指向了南印度地区,在他的文章《泰米尔商人协会与泉州贸易》(“TamilMerchantGuildsandTheQuanzhouTrade”)中,提及泉州的印度教内容在朱罗王朝(Chola Dynasty)时期的频繁出现。如石柱上两个摔跤手图案,与南印度安得拉邦及泰米尔纳德邦的神庙中同样主题的表现极其相似;而如今藏于泉州海外交通史博物馆的数块石刻主题,也在安得拉邦南部的神庙中找到相似的图案,两者似乎遵循了相同的刻画题材。而这种相似性,被John Guy归因于朱罗王朝商会活动的结果。他们从南印度著名的港口纳加帕蒂南(Nagapattinam)出发,前往中国的泉州地区,在商业贸易的同时带去了南印度的印度教文化:“纳加帕蒂南(Nagapattinam)港口服务于朱罗王朝的首都坦贾武尔(Thanjavur)及其富裕的内陆地区,这个港口的大多数船只在13世纪向东航行,其中许多是在前往泉州的途中。”(50)笔者译,详见Guy John. “Tamil Merchant Guilds and The Quanzhou Trade”,The Emporium of the World:Maritime Quanzhou,1000-1400,Leiden :Brill,2005,pp.300-302.

这个被称为纳加帕蒂南(Nagapattinam)的城市,是朱罗王朝时期最重要的对外港口之一。元人汪大渊曾在至顺、至元年间(1330—1338)从泉州港出发,抵达南印度。在其撰写的《岛夷志略》一书中,记录了南印度东海岸曾有宋人建造的石塔:“居八丹之平原,木石围绕,有土砖甃塔,高数丈。汉字书云:‘咸淳三年八月毕工’。传闻中国之人其年敀彼,为书于石以刻之,至今不磨灭焉。”(51)[元]汪大渊撰,苏继校释:《岛夷志略校释》,北京:中华书局,1981年,第285页。咸淳三年即1267年,所述地点即是南印度的纳加帕蒂南(Nagapattinam),可见南宋时已有中国人到达此地。此塔如今已经倒塌,仅留下19世纪公布的一幅素描画作(图22)。从图片中看,此塔呈四面,似乎没有任何浮雕装饰,每层每面的中央开有小门。因为损坏的原因,层数并不确定,总体上呈现出中国式砖塔的样式。在今日泉州南部的安海镇成功小学内,依然保存有一座建造于明代的“星塔”,其外观似乎与南印度东海岸的此塔相近(图23)。(52)此类每面有龛,或每面有“门”的四方形多层石塔在泉州莆田沿海一带多有出现,除了镇星塔以外,还见明代建造的莆田东甲塔等。考虑到元初泉州与南印度之间频繁的航行,此塔的建造可能也与福建人有关,而两地的直接联系,或许同样可以追溯到更早的年代。

图22 1846年绘制的印度纳加帕蒂南(Nagapattinam)中国宋代砖塔,此塔于1867年被拆除。(53)图片来源自Manguin,Pierre-Yves,A. Mani,and Geoff Wade,eds.,Early Interactions between South and Southeast Asia:Reflections on Cross-Cultural Exchange,Singapore:ISEAS Publishing,2011,Figure 11.10. 图23 泉州市安海镇星塔,拍摄于2021年4月。

宋代时期的南印度地区,主要由朱罗王朝控制,这一时期也是南印度神庙建造的黄金时期。在朱罗王朝首都坦贾武尔(Thanjavur)一带的几座代表性神庙建筑中,如罗阇罗阇一世(Rajaraja I)在1010年建成的布里哈迪斯瓦拉神庙(Brihadeeswara Temple),拉金德拉朱罗一世(Rajendrachola I)1035年在距离坦贾武尔不远处建成的另一座布里哈迪斯瓦拉神庙(Gangaikondacholapuram Temple),以及罗阇罗阇二世(Rajaraja II)于12世纪中叶建造的阿伊拉瓦提休巴拉神庙(Airavatesvara Temple),均出现了圆龛内头像的装饰表现。并且在样式上,与前文提及的东印度沿海帕拉瓦王朝(Pallava Dyansty)时期神庙建筑,以及德干高原遮娄其王朝(Chalukya Dyansty)时期的神庙建筑风格具有明显的相似性。现在也有学者认为朱罗王朝的印度教建筑,明显受到了这两个早期王朝建筑风格的影响,(54)详见汪永平:《南印度印度教神庙建筑》,南京:东南大学出版社,2017年,第46页。以及Meeta J. “Religious Architecture and Art in South India”,Jetir,Vol.6,No.6,2019,p.997.甚至有人提到帕拉瓦建筑风格的一个特征,便是在“Gavaksha”内安置半身神像的表现。(55)笔者译,原文为“Another distinguishing feature of the Pallava style of architecture is perceived in the Gavaksha motif of Chaitya arches framing busts of deities that crown the entablature”。详见Ahmed Sayed,“Pancha Rathas,the Five Stone Temples of the Mahabalipuram Site:Opportunity to Revive Its Lost Garden Heritage through Ecotourism”,Paranoá,No.28,2020.遗存下来的神庙建筑以及对印度中世纪神庙建筑风格发展的研究表明,在泉州刚刚出现半身像的11世纪,南印度地区也正在流行头像作为建筑立面表现的做法。

从有关泉州商人的史料来看,五代时期泉州对外贸易便已经较为完善。《宋会要》中记载陈洪进在太平兴国二年(977)的进贡内容,极大一部分为乳香、牙、犀等外来之物,可见海外贸易的兴盛。(56)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,“蕃夷七”,上海:上海古籍出版社,2014年,第9937页。但泉州在五代和北宋早期的对外贸易更多是面向东南亚地区,在留存下来的记载中也多见东南亚诸国与福建之间的交流往来。(57)有关福建古代对外的交流情况,可以参考林大津等主编,林大津审校:《福建翻译史论》古近代卷的附录《明朝之前福建外事简表》,厦门:厦门大学出版社,2013年,第19页。与东南亚诸国交流密切,是因为以苏门答腊为代表的东南亚地区,一直被作为中国到印度之间的“商贸中转站”而存在,旅客也往往会在苏门答腊一带换乘船只,前往下一个目的地。所以在11世纪的北宋中期,泉州出海者大多只抵达东南亚诸国。因为资料的缺失,我们并不清楚当时的泉州是否已经与南印度建立了可靠的直接航线,仅有少量直接与印度有关的蛛丝马迹,如《诸蕃志》中记载雍熙年间(984—987)印度僧人来泉建庙定居一事:“雍熙间有僧啰护哪航海而至,自言天竺国人,番商以其胡僧,竞持金缯珍宝以施,僧一不有买隙地,建佛刹于泉之城南,今宝林院是也。”(58)[宋]赵汝适撰,杨博文校释:《诸蕃志校释》,“天竺国”,北京:中华书局,1993年,第26页。此宝林院被认为是一印度教寺院,详见吴幼雄:《婆罗门教的传入和泉州的印度教寺》,林振礼主编:《泉州多元文化和谐共处探微》,厦门:厦门大学出版社,2017年,第118—126页。但这些记载也并未讲述天竺僧人是如何抵达泉州,又为何在泉州定居等细节情况。

虽没有直接的资料记载北宋时期泉州受到了怎样的外来文化影响,但是11世纪出现在东南亚航线上的文化力量却有一些微妙的变化。前文提及John Guy将13世纪泉州与南印度之间的关联视为商贸活动的结果,然而泰米尔商人对东南亚的影响早在11世纪就已经开始显现,这也与当时朱罗王朝的政治军事活动有关。Meera Abraham在对著名的泰米尔中世纪商业团体“Ainnurruvar”进行研究后,认为该团体的发展方向和朱罗王朝的侵略路线在某种程度上具有一致性。如朱罗王朝在11世纪初攻占斯里兰卡后,泰米尔商人们也随之出现在斯里兰卡的北部地区、使用北部的港口,甚至在朱罗王朝的军队离开后依然驻留,“展现出对交通要道或是长距离贸易的强烈兴趣”;并认为“朱罗王朝的入侵主要是为了控制斯里兰卡东海岸港口的贸易”(59)Abraham Meera,Two Medieval Merchant Guilds of South India,New Delhi :Manohar Publications,1988,pp.58 and 134.。随后在1017年与1025年,朱罗王朝开始发动对东南亚的进攻,从苏门答腊的三佛齐都城到东部沿海城市,再到马来半岛王公们的领地。据记载其攻下了12座城市,还俘虏了当时三佛齐的君主,绝大多数的学者都将这两次突然的入侵,视为对海上航线的控制,特别是对中国贸易的直接掌控,其目的在于获得对中国贸易带来的巨大利益。(60)大多数学者将11世纪朱罗王朝突然发动的进攻,视为为了争夺与中国贸易所带来的财富。详见Lee Risha,Constructing community:Tamil merchant temples in India and China,850-1281,Doctoral Dissertation,Columbia University,2012,p.69.也可参见Meenakshi Sundararajan,A. Rajendra Chola's Naval Expedition and the Chola Trade with Southeast and East Asia',in Kulke Hermann ed.,Nagapattinam to Suvarnadwipa:Reflections on the Chola Naval Expeditions to Southeast Asia,Singapore :ISEAS Publishing,2009,p.175.这两次进攻,使得朱罗王朝成为了一个名副其实的海洋强国,当1068年左右马来半岛上发生动乱之时,当时的三佛齐还求助朱罗王朝来帮助镇压。而同时,就像11世纪斯里兰卡发生的那样,朱罗王朝的军事行动也帮助泰米尔商人深入到了东南亚地区。如在苏门答腊西海岸一处叫“Lobu Tua”港口发现的1088年碑文中,便提到了曾经出现在斯里兰卡的商业团体“Ainnurruvar”,另一处位于苏门答腊东北侧沿海的泰米尔商人集结点“Kota Cina”,则向我们展示了这些商人选择此地活动的原因:这里是中国与印度商贸的必经之路,中国商人自唐代开始便常常到访此地进行贸易,至今考古出土了大量来自广州、福建、浙江的瓷器碎片以及唐宋元钱币。(61)McKinnon E. Edwards,“Continuity and Change in South Indian Involvement in Northern Sumatra:The Inferences of Archaeological Evidence from Kota Cina and Lamreh”,in Manguin Pierre-Yves ed.,Early Interactions between South and Southeast Asia,Singapore:ISEAS Publishing,2011,p.140.印度商人在此地建造根据地,无疑极大提高了商贸收益。

尽管我们尚不清楚北宋时期的泉州人是否能够通过海路直接抵达南印度地区,但南印度的商人们正随着朱罗王朝强大的舰队散布到东南亚地区。从这个角度而言,11世纪朱罗王朝对其他国家城市的侵略,对海上话语权的掌控,实际上也加速了航线上南印度文化的传播。泰米尔商人们开始在他乡建造印度教的神庙,在东南亚的港口城市留下碑文和足迹,都从客观上增大了泉州人接触到南印度文化的可能,即便在北宋中期没有抵达南印度,也同样能在苏门答腊等地见到朱罗王朝样式的印度建筑。

另一方面,泉州人也并非是被动接受。从一些文献资料中可以看出,北宋时部分有信仰的泉州商人还会依靠地理优势对外求法。如淳化元年(990)撰写的《招庆禅院大佛顶陀罗尼经幢记》中有记:“即当州清信长者刘熙兴与弟阐同发菩提心,捨净地之所建也。……二公以崇善至切,奉佛心坚,涉万里之沧波,买他山之翠琰,琢觚楞之奇状,刊秘密之梵文。”(62)载郑振满、[美]丁荷生编纂:《福建宗教碑铭汇编 泉州府分册》,福州:福建人民出版社,2003年,第7—8页。其中的“涉万里之沧波,买他山之翠琰”应指从海外购入石料之意。但宋时泉州惠安一带正是石材的出产地,对外求购石料的做法,本质上是向海外寻求佛法行为的延伸,这种情况到了南宋依然普遍。《夷坚志》中收录的《王元懋巨恶》一文有记:“泉州人王元懋,少时祗役僧寺。其师教以南番诸国书,尽能晓习。尝随海舶诣占城,国王嘉其兼通番汉书,延为馆客,乃嫁以女,留十年而归。”(63)载[宋]洪迈:《夷坚志》,《王元懋巨恶》,北京:中华书局,1981年,第1344—1345页。其中“其师教以南番诸国书”,反映出宋代泉州寺院已经有教习东南亚以及印度语言的课程。作为寺院教授僧人异国语言,自然不是为了让他们在经商方面更加便利,而是作为向海外求学的基础。南宋初期时,官方同样使用僧人作为海上贸易的中间人,这些僧众被称为“牙僧”。如泉州太守汪大猷在检查海外到来货船时,有记:“所贩黄蜡,偿以官钱,命牙僧旬日间遣行。”(64)[宋]楼钥:《敷文阁学士宣奉大夫致仕赠特进汪公行状》,载曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第265册,上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年,第181页。这也完全得益于僧人熟悉他国语言,能作为翻译人员。而不管是有信仰的商人,还是海外求法的僧人,通过海路获得他国的宗教信息,其实都已经参与到了这条印度教、佛教并存的航线上,自然也难免与印度教文化产生了交集。他们推动了文化的传递,同时他们对异域图像的筛选与辨识,也在潜移默化地促进外来图像的本土化进程。

三、多元化背景下的图样混用

一个最重要的问题,在于这一图像的本土化过程产生了跨越宗教的文化借鉴。到访东南亚的泉州商人所见所闻其实是印度教图像样式,但泉州的半身头像表现却仅出现在佛教石塔上。

如果我们观察这一时期的东南亚以及南印度地区,便会发现此时的印度教与佛教并非对立排斥。就在泰米尔商人驻扎的苏门答腊地区,1024年铸造了佛教的观自在像(Lokes' vara),此地在随后的大乘佛教发展中也具有重要意义。(65)Coed George,The Indianized States Of Southeast,Honolulu :University of Hawaii Press,1975,p.144.同期的南印度地区虽然以印度教信仰为主,但在1005年,朱罗王朝东部最重要的港口城市纳加帕蒂南(Nagapattinam)同样接受三佛齐国王捐建的一座佛教寺庙。(66)Coed George,The Indianized States Of Southeast,p.141.更重要的证据来源自约翰·戴维森·洛克菲勒三世(John Davison Rockefeller III)的亚洲艺术收藏(Collection of Asian Art)中,在其中一座1100年左右青铜佛像的底座上,刻有两行泰米尔文字的题记,题记第一行提到了该造像用于纳加帕蒂南(Nagapattinam)一座佛教寺院的节日游行,第二行则提到了在斯里兰卡以及苏门答腊出现的泰米尔商业团体“Ainnurruvar”,表示该佛像受到商人们的崇拜。(67)有关这件青铜造像的图像以及简介,可参见亚洲协会(ASIA SOCIETY)网站https://www.asiasocietymuseum.org/region_object.asp?RegionID=1&CountryID=1&ChapterID=7&ObjectID=520有学者指出,这个商会中的成员大多为印度教信众,该造像的题记说明了该团体对不同宗教具有友好包容的特点。(68)Meenakshi Sundararajan A.,“Rajendra Chola's naval expedition and the Chola trade with Southeast and East Asia”,In Kulke Hermann,ed.,Nagapattinam to Suvarnadwipa:Reflections on the Chola naval expeditions to Southeast Asia,Singapore :ISEAS Publishing,2009,p.174.而如果将这种包容性放置于朱罗王朝在11世纪的海上扩张来看,则这种态度也就不仅仅是一个商队所拥有的的属性那么简单,不论是苏门答腊上大乘佛教的延续,还是港口城市纳加帕蒂南(Nagapattinam)发现的诸多佛教造像,(69)纳加帕蒂南还发现了不少中世纪时期的佛教遗迹,被认为是南印度地区重要的佛教据点。可参考Hisselle Dhammaratana Mahathera,Buddhism in South India.,Kandy :Buddhist Publication Society,1968.其本质都反映出11世纪海洋航路上的宗教共存情况。并且从建筑以及雕塑的角度来看,这种现象也同样影响着东南亚地区后来的信仰表现,如12、13世纪与巴戎寺同期的圣剑寺中(Preah Khan),重点区供奉窣堵坡和林伽,而在核心区北边的院落内供奉湿婆,西边则供奉毗湿奴,佛教与印度教在图像的表现上已经相互混合,并列出现。《千佛长廊的高棉、吴哥窟》一书中对吴哥窟的佛像描述为:

这些佛教人物像完全具备了神的特征,但这些特征已远离了佛教原始的宗教概念。菩萨像与佛教人物雕刻增长迅速,人们常把他们与印度教主要神祇肩并肩放在一起。这种现象导致的重要结果是,它防止了这两种宗教在肖像研究上的断裂,并且促成特色人像雕刻的互相影响与交流,甚至促成了在日常膜拜和艺术呈现领域内,这两种宗教人像的并存。(70)[意]斯特凡诺·维基亚(Stefano Vecchia)编著:《千佛长廊的高棉、吴哥窟》(世界古文明书系),梁永安、黄中宪、郑明萱译,北京:光明日报出版社,2013年,第144页。

日常膜拜和艺术呈现领域中两种宗教人像并存的现象,并非吴哥地区的个例。临近的占婆地区,在10世纪中期的佛教寺庙里也供奉有湿婆神以及观世音菩萨,甚至将佛陀与湿婆看作二位一体。(71)聂慧慧:《占婆佛教兴衰探析》,收录于包茂红等编:《东南亚历史文化研究论集》,厦门:厦门大学出版社,2014年,第195页。这些情况在中国地区难以想象,也与今日的佛教大相径庭,但强调印度与东南亚在当时具有多个宗教的图像互相影响,甚至杂糅,具有重要的意义。在看待这一时期的图像时,需要不断重申当时印度教与佛教共存的包容环境。这种环境下,类似半身头像的表现,即有可能在文化交融中被佛教信仰者采用。

除了大环境的包容以外,还有一个重要特点在于两个宗教图像表达上的相似。Walter Smith在对穆克台斯瓦尔神庙(Mukteswara Temple)头像表现进行描述时,他使用了一个有趣的表述:“a small face resembling that of a Buddha image”,意为这些头像会被当做佛教形象。其实在他的文章中不止一次指出印度教神庙的头像图案在模样上接近佛陀的样貌,并将这种情况的出现归因于印度教部分神祇在图像表现上与佛教具有一定的相似性甚至继承性。(72)Smith Walter,“Images of Divine Kings from the Muktesvara Temple,Bhubaneswa”.Artibus Asiae,Vol.51,1991,p.101.反观泉州宋元印度教的寺庙在毁坏消亡后,其建筑构件与造像也常常被用在其他宗教场所。如印度教的柱础被用于供奉妈祖的天后宫与佛教寺院开元寺,晋江池店镇的湿婆造像也长期被视为观音像而获得供奉。也有学者指出,1934年在泉州发现的毗湿奴造像,被人凿去了腰布等部分装饰性雕刻,而作为佛教的佛陀造像使用。(73)K. V. Ramakrishna Rao,“ The Cholas-Chinese Connection”,In Proceeding volume of the Twenty ninth Annual session of South Indian History Congress,Tirunelveli:Manonmaniam Sundaranar University,2010,p.255.这里有一部分原因是在于闽南地区长期以来多神信仰造就的宗教包容环境,各类信仰之间并不存在水火不容的情况,而另一部分原因则是图像上过于相似,普通百姓难以辨别,类似情况还见晋江草庵摩尼光佛被一度误认为是释迦牟尼的案例。

虽然南宋前中国官方一直参与海上贸易,但泉州地区的早期商人群体却多为普通百姓。在一些史料中很容易发现活跃在东南亚地区的福建民间商人,如《宋史》中记载淳化三年(992)阇婆国进贡的经过:“译者言云:今主舶大商毛旭者,建溪人,数往来本国,因假其乡导来朝贡。”(74)[元]脱脱等撰:《宋史》卷489,“列传第二百四十八”,北京:中华书局,1977年,第14092页。其中建溪即是闽江上游水溪,在今日福建建瓯一带,频繁的商贸甚至形成了两国之间的政治往来。(75)很多时候所谓的朝贡,实际为外国商人逃避税务的行为。但不论如何,早期商人的活动的确在一定程度上带动了国家之间的交往。而从更大的角度来看,泉州自北宋对外贸易兴盛开始,直接参与到文化交流的也不仅仅是传统意义上的出海商人,还包括身在泉州的民众。种植什么农作物,生产怎样的器皿,都开始与商业、文化产生密切关联。当这些人参与到整个泉州的商业贸易活动时,他们如何回应上述这些来自异域的宗教?上文提及了印度东南亚地区佛教与印度教在图像上的借鉴融合,那么这些来自海外类似于佛教、但又有所差异的图像,又会被如何理解?

一个有趣的现象,出现在2020年发表的一篇考古报告中。此文介绍了泉州市博物馆工作人员在2019年4月至5月对“番佛寺”的考古发掘,其中新发现一块泰米尔文字的石碑,石碑上用泰米尔文写着“向哈拉致敬。让世界繁荣,雨水丰沛;让真正的奉献者昌盛;唯让善湿婆之道繁荣;让此神圣的白灰永远超越一切”,汉字有“开山祖师荼哇(?)藉加那日智和尚”(图24)。(76)随后刘震发文称碑中汉字部分的识读应为“開山祖師蔗哇籍加那日智和尚”,称其很可能来自爪哇地区。详见刘震:《泉州泰米尔文、汉文双语碑铭增补考》,载《海交史研究》2020年第4期,第28页。本文暂引用考古简报中的辨识。考古报告末尾指出,印度教信众用“和尚”这样的佛教术语称呼,是为了有利于宣传与融入地方。(77)陈建中等:《泉州番佛寺遗址考古勘探简报》,载《福建文博》2020年第1期,第23页。称呼的使用,的确会反映出印度教来到泉州地区可能具有的依赖性,不过或许同时反映出泉州民众当时的认知情况:在泉州当时的民间语言系统中,并没有常用的语言词汇能准确称呼这些异教信众。加之印度教在神灵的图像表现方面,与佛教有着极高的相似性,普通人很难辨别两者的不同。碑文中的“和尚”,也或许是当时泉州大众易懂的一种流行简称,侧面也表明在当时普通民众的认知中,印度教僧人与佛教僧人之间或许没有十分明确的区分界限。

图24 泉州番佛寺考古发掘的泰米尔文字石碑。(78)图片来源自陈建中等:《泉州番佛寺遗址考古勘探简报》,图7。

此外,沈丹森提供了一条十分重要的研究观点。他在论著中参考了Victor H. Mair的研究,(79)可参考Mair Victor H.,“Cheng Ch’iao’s Understanding of Sanskrit:The Concept of Spelling in China”,in Mair Victor H. China and Beyond:A Collection of Essays,New York:Cambria Press,2013,pp.185-205.认为在北宋莆田人郑樵(约1104—1162)的《通志·论华梵》中,混淆了南印度的格兰萨文(Grantha Script)与婆罗米文(Brahmi Script),似乎表现出对南印度语言的了解不足。Tansen Sen随后推测:“这表明泉州当地人在遇到泰米尔人并看待印度教的图像时,也可能将之视为密教的内容。”(80)笔者译,原文为:“This would suggest that the natives of Quanzhou who encountered the Tamil residents and saw the Brahmanical iconography perceived them to be part of esoteric Buddhist teachings”Sen Tansen,Buddhism,Diplomacy,and Trade:The Realignment of Sino-Indian Relations,600-1400,Honolulu:University of Hawaii Press,2003,p.231.并在文后的注释中强调,直到明代会稽人马欢抵达南印度时,依然将见到的印度教描述成佛教。(81)Sen Tansen,Buddhism,Diplomacy,and Trade:The Realignment of Sino-Indian Relations,600-1400,Honolulu:University of Hawaii Press,2003,p.320.

郑樵在文字辨析上出现的错误,本质是当时东南社会不了解南印度文化的一个反映。同时这种情况肯定不仅仅出现在文字的识读中,直到明代中国人依然会将佛教与印度教混淆,很大一部分原因正是在于二者图像上的相似性。特别是密教图像的表现,本身就大量吸收了印度教中的图式。松长有庆评价10世纪左右的密教:“不管是它(笔者注:指密教)的修行方法,还是佛像的式样名称,非常近似于印度教。在佛像和密传的名称上也都是完全照搬印度教”(82)[日]松长有庆:《东方智慧的崛起》,吴守钢译,海口:海南出版社,2014年,第32页。,这无疑导致了泉州人对印度文化的误判。然而在11世纪的东南亚地区,正是密教流行之时。有关这一时期从海外获得的佛教内容情况,我们可以从北宋初期到中期近百年的译经情况来得以窥见。北宋译经的起因在《宋高僧传》中记为西域僧人法天翻译经文,赢得皇上的嘉赏。朝廷随后搜购天下梵夹,建造太平兴国寺内的译经场所供译经僧居住使用,(83)[宋]赞宁撰:《宋高僧传》,北京:中国书店,2018年,第34页。但接下来获得的经文却大多为密教典籍。今人释修明对北宋官方所译经文概括为:“……为了共同抵御外敌(笔者注:指伊斯兰教),无论思想上还是实践上,佛教都与印度教紧密合作,密教也就愈来愈同化印度教了,以至当时的印度还出现两教联手创立的时轮教。……宋译场存在的时间是十世纪末至十一世纪中后期,正好处于印度密教变种时期,流入的此类密典梵本应该不会少。”(84)释修明:《北宋太平兴国寺译经院——官办译场的尾声》,载《闽南佛学院学报》2000年刊,第181—182页。

元代番佛寺石碑中依然使用“和尚”的称呼方式,以及Tansen Sen研究中指出的文字图像误识,让我们发现泉州民众看待印度教文化时具有的特殊性。这种特殊性的背后,是密教的兴盛,以及与印度教共存的时代背景。宋代记载泉州商人出海并与海外宗教发生关联的资料,几乎都与佛教内容相关。考虑到东南亚地区印度教与佛教图像的互相影响、交织,泉州商人与佛教之间故事的大量出现,这恰恰侧面反映出印度教与佛教在图样上被混用的可能。一方面是密教在唐末宋初逐渐民间化、地方化,另一方面则是海外密教的印度教化,二者的碰撞正是体现在泉州这样的大型港口城市中。

对于北宋密教的关注,又与本文研究的古塔半身像表现又产生了关联。在目前发现最早的半身像塔洛阳桥“月光菩萨塔”中,头像表现相对的那一面出现了五方佛种子字(图25):以中央的大日如来为中心,分别在左上角安置西方阿弥陀佛,右上角安置东方阿閦佛,左下角安置北方不空成就佛,右下角安置南方宝生佛。这表明此塔明显具有的密教因素。而且这并非是洛阳桥上唯一的五方佛种子字,在今日洛阳桥南端西侧的一座六角石塔中(图26),最上层从东南侧开始顺时针雕刻着“十”“方”“三”“世”“一切”“佛”七字,中层则雕刻了六个符号。一直以来学界大多将其视为“六字真言”,但从此塔的拓片中清晰可见(图27),六个图案中的五个与月光菩萨塔五方佛种子字完全相同,剩下一个其实是常说的“唵”音符号。这个符号往往出现在真言最前,是一个独立而完美的赞美及感叹的字。(85)沈观鼎编译:《梵文字典》,台北:常春树书坊,1989年,第11页。这六个符号并非按照空间布局,而是两两对应,不过中心依然突出:大日如来的种子字最早出现,与该塔上层的起始文字“十”相对应,意为首要表现。从两座石塔字体完全一致,以及相同表现意图可见,南端西侧的这座六角三层石塔也应为北宋时期原物,在使用目的上与“月光菩萨塔”相似。

图25 洛阳桥月光菩萨塔中其中一面的“五方佛种子字”,拍摄于2019年7月。 图26 洛阳桥南端的六角三层石塔。

图27 石塔中层六面的六个符号。由左向右分别为:上段“阿閦佛种子字”“宝生佛种子字”“唵”,下段“不空成就佛种子字”“阿弥陀佛种子字”“大日如来种子字”。此拓片目前藏于洛阳桥中亭处展览馆。

洛阳桥上的两处种子字,均属于金刚界五方佛布置,这种布局在唐代翻译的《金刚顶经》中已经确立,现在学界一般认为该经出现于7世纪的南印度地区,并且可能与南印度的金刚神信仰有关。(86)党措:《金刚界曼荼罗神祇研究》,北京:宗教文化出版社,2020年,第25页。唐开元初年,印度僧人金刚智从南印度通过海路将此经简略版带至洛阳,随后又由其弟子不空等人发扬光大,成为瑜伽密教在中国发展的核心经典。巧合的是,洛阳桥建造的主要参与者之一释义波,(87)[宋]蔡襄:《万安渡石桥记》,收录于郑振满、[美]丁荷生编纂:《福建宗教碑铭汇编 泉州府分册》,福州:福建人民出版社,2003年,第14页。其师长景彬正被后人称为“泉州瑜伽第一人”。

根据元代开元寺僧人释大圭的《紫云开士传》(88)[元]释大圭:《紫云开士传》,上海:上海辞书出版社,2011年,第65页。以及明人编撰的《泉州开元寺志》,(89)杜洁祥主编:《中国佛寺史志汇刊 泉州开元寺志》,台北:明文书局,1980年,第40页。我们大致了解到义波与景彬的情况。二人均为开元寺僧人行昭之徒孙,但景彬在辈分上长于义波,活动时间也更早。在《紫云开士传》中有对其的详细描述:“景彬禅师,初学瑜伽于尤相国,人目曰‘彬瑜伽’。泉之能瑜伽者,自彬始。祥符中地震逾月,州人大恐,守舒贲延彬禳之,为瑜伽会三日,地遂如故。”(90)[元]释大圭:《紫云开士传》,上海:上海辞书出版社,2011年,第78页。从记述中可知,当泉州发生大地震时,当时的知州舒贲邀请景彬施法,(91)依据舒贲在泉州的上任时间可知,此次地震发生于1013年左右。可参考[清]周学曾等纂修,晋江县地方志编纂委员会整理:《晋江县志》,福州:福建人民出版社,1990年,第529页。而在三日的“瑜伽会”后,便平息了灾难。由此可见其应为一位会使法术密咒之人,此文中“瑜伽”,也应指瑜伽密教。在瑜伽密教的护摩法中,正有类似通过祭祀以祈福的做法,如不空翻译的瑜伽密教经典《金刚顶瑜伽护摩仪轨》中,便有“息灾”的能力。而释大圭在书中言“泉之能瑜伽者,自彬始”“始行瑜伽法事”,即表明释景彬在早期泉州密教发展中具有的重要地位。

有关义波是否为密教僧人,与景彬之间又有怎么样的互动,均并未发现明确的记载。(92)有关“释义波”,目前在部分文章著作中称其“传净土宗”。此说依据可能为《紫云开士传》中对义波的简介:“行昭七世孙,善讲说,主东塔之弥陀院。”虽然分院以西方净土世界的主尊阿弥陀佛为命名,但就此不能得出其传为净土宗。从现有的资料看,无法断定义波的宗派。不过洛阳桥上金刚界种子字的出现,至少说明义波并未反对在桥梁上表现密教教义图像表现。并且除了种子字以外,整座洛阳桥的建筑布局也同样构成了一个密教空间:洛阳桥北侧石塔上出现月光菩萨造像的原因,正是依据了密教经文《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》。经文中明确表述在观音咏持此神咒后,日光菩萨、月光菩萨与无量神仙来为作证拥护。(93)[唐]伽梵达摩:《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,《大正新修大藏经》第20册,第111页。由此经文产生的布置也就与我们熟知的东方世界药师佛日月光菩萨三尊组合不同,变成了以桥梁中央观音为主尊,桥梁南北两侧安置日光菩萨塔与月光菩萨塔作为胁侍的布局。(94)延安黄陵北宋时期的“万安禅院”石窟中也有日月光菩萨作为观音胁侍的案例,同样是受到此密教经典的影响。另外半身像石塔中,深圳龙津石塔塔神两侧的经咒也出自该经文。洛阳桥中央的观音庙建筑直到上世纪还存在,观音相关传说则至少能追溯到元代。详细分析见拙作:《月光菩萨塔与泉州洛阳桥上的密教空间》,载《新美术》2022年第3期。洛阳桥上石塔的布置,可视为北宋中期泉州地区密教影响的结果。

洛阳桥上半身造像与密教的共同出现,说明石塔建筑上的不全像特殊表现,很可能是在宗教并存的航海背景下,将其视为一类密教图像,从印度教建筑中演化而来。彼时的福建地区拥有丰富的神灵系统与佛教信仰,黄仲昭曾在《八闽通志》的“寺观”篇章中言:“历晋、宋、齐、梁而始盛,又历隋唐以及伪闽而益盛,至于宋极矣!”(95)[明]黄仲昭修纂:《八闽通志》卷75,福建省地方志编纂委员会旧志整理组、福建省图书馆特藏部整理,福州:福建人民出版社,1990年,第773页。这无疑为密教融入闽南提供了基础。另外福建地区的桥梁建造传统,宋时僧人参与建桥的大流行,使得神灵造像、石塔建筑成为了需要精心设计的部分,以期神力守护易损的建筑。如在南宋初年石笋桥的重修碑文中,提及石塔最初镇桥的作用:“翼以扶栏,镇以浮屠,如桥之长,两夹之。”(96)[明]朱钅监:《重修同济桥记》,郑振满、[美]丁荷生编纂:《福建宗教碑铭汇编 泉州府分册》,福州:福建人民出版社,2003年,第70—71页。这种需求迫使泉州地区更加关注建筑上神像的表现。印度神庙中的半身像既是建筑构件,同时又是神灵本身的体现,在表现以及含义上与泉州桥梁神像表现具有极高的相似性。Thomas E. Donaldson对印度神庙的实地考察研究中,给予了我们一条新的视角,他采访了当地人对于这些神庙装饰意义的看法,当地居民普遍相信这样的装饰具有增强、稳固寺庙建筑的功能。(97)笔者译,此处原文为:“It was believed that the security of a temple depended on the strength and firmness of this ornament.”,详见Donaldson Thomas E.Hindu Temple Art of Orissa ,Leiden:Brill,1986-87,Vol.3,p.1188.这个调查向我们展示了当地流传的古老认知,也正与泉州石塔构成的守护桥梁功能互相呼应。

小结

在寻找泉州建筑头像的线索时,并没有一个准确且可被追踪的传播路线,我们看到有很多证据说明泉州与印度之间的直接影响,以及随着考古出土文物的发现,泉州与东南亚各国之间的联系也在逐步显现。但同时不得不承认一个事实,即对于传播细节的掌握不尽人意。如同沈丹森所说:“不幸的是,缺乏文本和考古证据限制了对他们(笔者注:指中国商人)贡献的全面讨论。虽然文献资料证实了中国商人在南亚港口的存在,但没有详细记录他们的商业活动或与当地居民的互动。”(98)笔者译,详见Sen Tansen,“The Formation of Chinese Maritime Networks to Southern Asia,1200-1450”,Journal of the Economic and Social History of the Orient.Vol.49,No.4,2006,p.423.

不过从上述的分析来看,我们也不能忽视印度以及东南亚地区出现在宗教建筑上的不全像表现,与泉州石塔上的造像相比,二者具有多方面的相似性,构成了遥远两地可能具有的惊人联系。首先是年代上的吻合,泉州半身像集中出现于11世纪至14世纪,较晚但与印度东南亚地区的表现有部分时间上的重合。其次是造像图样以及内在含义上的相通:两者均为宗教建筑的一部分,而造像身份也多与宗教神灵相关,体现出神像与建筑的一体性。最后是从地理位置以及历史背景来看,随着11世纪朱罗王朝海洋军事行动的开展,和泰米尔商人在东南亚地区的定居,泉州出海者极有可能接触到这些与佛教表现相似的异域文化,并将其视为密教图像带回泉州,转而出现在佛教石塔中。从目前找到的资料情况来看,古泉州沿海一带石塔上突然出现的大量半身像表现,很可能是泉州北宋海上文化交流少有的具体案例之一。