“自主可控”信息社会责任素养的培育与实践

2023-07-25周忠林顾大成

周忠林 顾大成

摘要:《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》提出,信息科技课程的核心素养主要包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任。其中,“认识到自主可控技术对国家安全的重要性”是信息社会责任的重要构成,因此,作者提出将“自主可控”信息社会责任素养培养融入到教学实践中将是教师重要的教学研究方向。

关键词:自主可控;信息社会责任;信息科技课程;数据编码

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2023)14-0036-04

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在课程性质中指出:“信息科技课程旨在培养科学精神和科技伦理,提升自主可控意识,培育社会主义核心价值观,树立总体国家安全观,提升数字素养与技能。”[1]在课程总目标第四部分“遵守信息社会法律法规,践行信息社会责任”中指出:“领悟网络空间命运共同体对信息社会发展的重要意义,具备自觉维护国家信息安全、网络安全的意识,认识到自主可控技术对国家安全的重要性。”[2]由此可见,“自主可控”信息社会责任素养的培育与实践是中小学信息科技教学的必备要求。自主可控的信息科技教育具有基础性、目标性两个特点:一方面,需要选择并采用自主可控的生态信息环境来开展具体教学,让学生在潜移默化中熟悉自主可控的信息环境生态,在应用中促进我国信息科技自主可控生态环境的发展。另一方面,信息科技教学不仅要让学生理解自主可控的重大意义,还要让学生从小形成开发自主可控软硬件生态的自觉意识和实践能力,从而为自主可控创新人才的培养提供全方位的支持。[3]

“自主可控”信息社会责任素养教学目标要求

根据新课标,笔者针对不同教学阶段的教学任务进行了划分,具体如图1所示。学生通过义务教育阶段信息科技课程的学习,形成自身信息安全管理、系统数据安全可控、算法自主可控、信息系统安全可控、保障智慧社会安全的信息安全意识。

“自主可控”信息社会责任素养教学策略

笔者依据核心素养和学段目标,按照学生的认知特征和信息科技课程的知识体系,以数据、算法、网络、信息处理、信息安全、人工智能为逻辑主线组织课程内容(如下表)。

“自主可控”信息社会责任素养的培育途径

1.应用技术载体或手段搭载相应内容关注育人

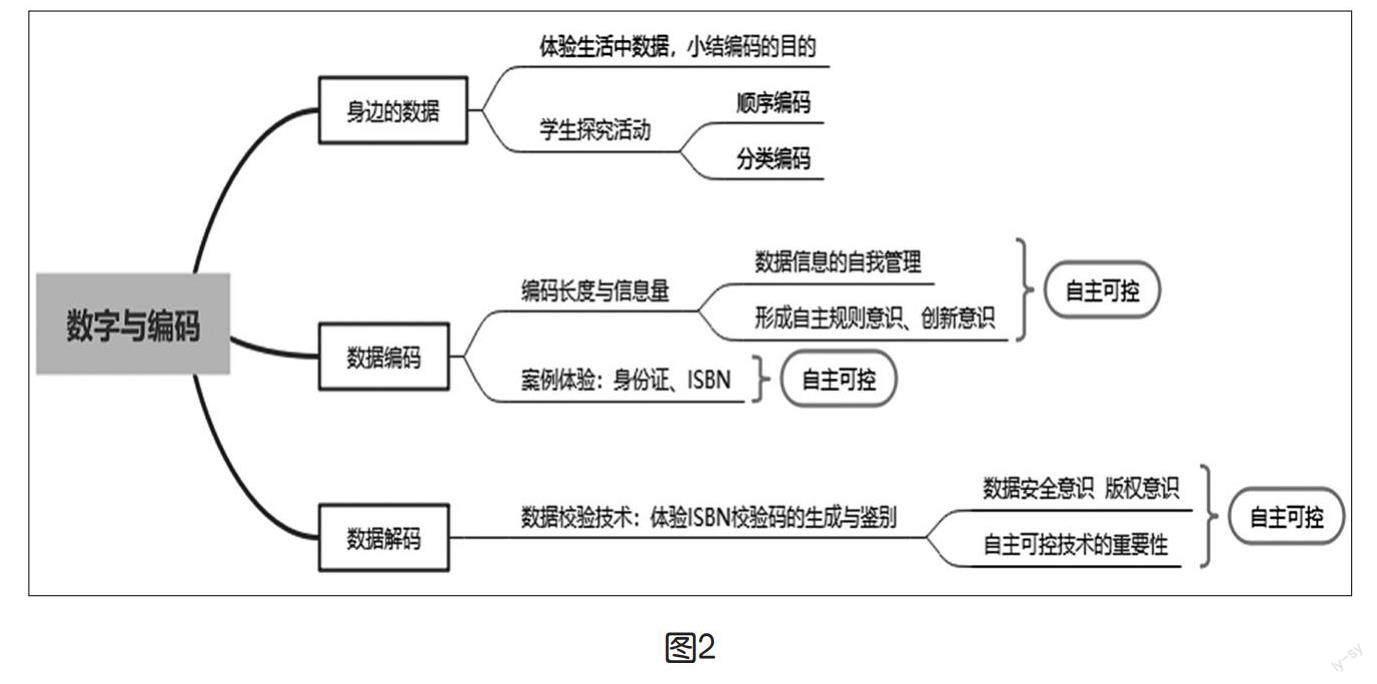

笔者以“数据与编码”中的一个教学部分作为案例进行探究,“数据与编码”模块包括“数字与编码”“数据与数据安全”“数据的组织与呈现”三部分内容。在实施“数字与编码”教学设计时,“自主可控”培育途径主要通过信息的自我管理、形成编码规则意识、数据解码等环节来实现,图2为教学设计逻辑框架。

数据编码案例体验:国际标准书号(ISBN)校验探究活动。新版ISBN由13位数字组成,分为5段:第一组号码段978或979,第二组号码段是国家、语言或区位代码,第三组号码段是出版社代码,第四组号码段是书序码,第五组号码段是校验码,只有一位,从0到9。例如,江苏凤凰科学技术出版社2022版三年级小学信息技术教材的ISBN为978-7-5537-4546-6。

校验码的计算方法:用1分别乘以ISBN的前12位中的奇数位(从左边开始数起),用3分别乘以偶数位,乘积之和以10为模,10与模值的差值再对10取模(取个位的数字),即可得到校验位的值,其值范围应该为0~9。如978755374546,前12位的奇数位之和:9+8+5+3+4+4=33。前12位的偶数位之和乘以3:(7+7+5+7+5+6)*

3=37*3=111。33+111=144;144%10=4;10-4=6。

体验ISBN校验码核心算法如图3所示。

“自主可控”信息社会责任素养教学是在教师的指导下,通过搭建趣味性支架式任务,让学生感受数据技术意识。需要注意的是,针对小学生主要是侧重体验ISBN案例编码及校验码生成过程,而不用掌握算法的具体实现过程。

2.彰显学科特点的应用场景及学科专属内容落实育人

该途径更重视学科实践性。其中,学科特有应用场景尤其依赖于“理解的课程”及“运作的课程”,即教师对学科内容育人价值的理解及教学实践。[4]

下面,以《智能可控 低碳生活》一课为例加以剖析。本课教师以“智能可控 低碳生活”为主题,通过“CO2监测与控制系统信息系统的组成和功能”“探究CO2监测与控制系统的‘自主可控”“自主可控探究”三个任务开展实际操作、小组讨论、自主研究,让学生主动实践和探究信息系统中过程与控制的原理和技术,促进学生积极主动学习和动手实践。图4是本课的教学设计框架。

本课是以“智能物联 自主可控”为主线,通过构建二氧化碳检测与控制系统引导学生构建其他信息系统来解决生活中的实际问题。具体教学过程如下。

(1)分组实验探究

任务一:利用CO2监测与控制系统重温信息系统的组成和功能。

步骤:图识硬件;图识软件;连接硬件,启动CO2监测与控制系统,各小组观察并记录系统中LED灯的工作状态;解析CO2监测与控制系统对相同环境监测有不同结果呈现的原因。

学生活动:各小组对照学习任务单,完成任务一中的前两个步骤。小组合作学习,深入理解信息系统中的基础知识。记录LED的工作状态。用mixly软件打开student-co2.mix文件,根据图例解析,补充完善流程图。

设计意图:通过分组实验培养学生的合作能力;通过学习任务单,明确各组任务,记录实验中的过程数据,让学生对设计的信息系统有更深入的理解。

(2)实验观察,探究系统的自主可控

任务二:探究CO2监测与控制系统的自主可控。

步骤:将CO2监测与控制系统与计算机连接,通过mixly平台读取环境中CO2的浓度值,并记录其变化区间;通过学生呼气实验,记录系统中相关设备的工作状态;解析产生不同的信号输出,找出程序执行过程中设备状态改变的判断条件(1、2组探究LED灯/3、4组探究扬声器/5、6组探究电风扇);根据对实验过程的观察,各小组归纳总结CO2监测与控制系统工作过程,并做简要汇报。

设计意图:整个系统工作过程可控,但距离自主可控还有差距,教师给出其工作流程图,引导学生实现自主可控。

(3)讨论交流智慧碰撞

任务三:围绕“自主可控”主题查阅资料,组内交流,推荐组员汇报。

步骤:梳理自主可控的定义(1、2小组完成);国家层面,自主可控有什么战略意义(3、4小组完成);总结对缺“芯”少“魂”的认识(5、6小组完成)。

设计意图:通过交流讨论,进行思维碰撞,学生相互补充,教师点评,引出自主研发的必要性,为实现“双碳”目标应对温室效应提供中国标准和中国方案。

结语

对于信息科技教师而言,面向“自主可控”信息社会责任素养的信息科技教育既是挑战,也是机遇。教师要不断提升自身信息素养,通过“自主可控”信息社会责任素养的学科育人成就自身职业价值。

参考文献:

[1][2]中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]傅骞.面向自主可控的信息科技教育[J].中小学信息技术教育,2022(08):1.

[4]朱彩蘭.学科育人价值的实现途径[J].中国信息技术教育,2023(07):1.