文化自信导向下医学院校大学英语跨文化教学生态要素优化研究

2023-07-24黄艳彬,黄小榕,李晗

黄艳彬,黄小榕,李晗

摘 要:该文从教育生态学的理论出发,将柏林教学论的模型应用于大学英语跨文化教学生态系统的要素分析之中,并结合地方性应用型医学本科高校的特点和大学英语教学的规律,着重探讨可以作为“教育靶点”的若干生态要素。首先从《大学英语教学指南》《高等学校课程思政建设指导纲要》和新医科的要求,结合医学院校的人才培养方案,确立以文化自信为导向的大学英语跨文化教学目标;其次立足学校教学实际进行隐性的跨文化课程学习,采用基于慕课的产出型语言和内容融合式的跨文化教学模式;最后,根据学生的个性需求、学习动机、学习习惯等,确立教学内容选取三原则,中国立场原则、国际视野原则、贴近专业原则,充分挖掘教学内容中的思政内容培养学生积极向上的学习动机,采用信息化的教学手段等。通过教育生态系统中各要素的优化,构建适合学校校情、学情的可持续发展的大学英语跨文化教育生态系统。

关键词:文化自信;教育生态学;跨文化教学;生态要素;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)18-0102-04

Abstract: Based on the theory of educational ecology, this paper applies the model of Berlin teaching theory to the element analysis of college English cross-cultural teaching ecosystem, combines the characteristics of local applied medical undergraduate universities and the rules of college English teaching, and discusses some ecological elements that can be used as "educational target".Firstly, from the "college English teaching guide", "Guidelines for ideological and political construction of curriculum in colleges and universities" and the requirements of the new medical department, we establish the goal of cultural confidence; Secondly, based on the actual teaching of the school, the implicit cross-cultural curriculum learning is carried out, and the cross-cultural teaching model based on the “output language and content integration is adopted. Finally, according to students' individual needs, learning motivation and learning habits, three principles of teaching content selection are established: the principle of China's position, the principle of international vision and the principle of close to the major. The ideological and political content in the teaching content is fully mined to cultivate students' positive learning motivation, and the teaching means of information technology is adopted.Through the optimization of various elements in the education ecosystem, a sustainable university English cross-cultural education ecosystem suitable for the situation of school and learning is constructed.

Keywords: cultural confidence; educational ecology; cross-cultural communication; ecological factors; teaching model

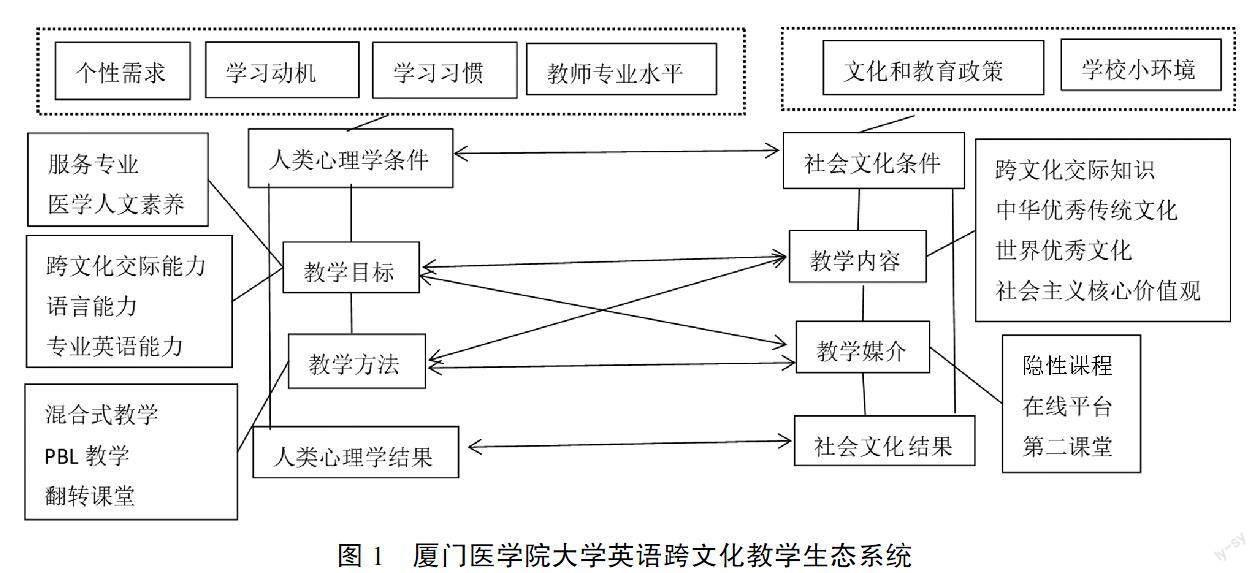

教育生态学是依据生态学原理,考察教育现象、解释教育基本规律的科学,主要运用整体关联、动态平衡和互动开放等原理和机制,考察教育系统内部各个要素如教师、学生之间的相互作用及与其周围生态外部环境(包括个体心理环境、班级课堂环境、学校环境乃至社會环境)之间的能量、物质、信息交换,探究“人—教育—环境”构成的充满适应与发展、平衡与失衡、共生与竞争的矛盾运动的社会生态系统。根据Heimann、Schulz和Otto的柏林教学论模式[1],整个教学过程包含教学目标(即意向)、教学内容(即主题)、教学方法、教学媒介、社会文化条件和人类心理学条件六大要素。社会文化条件包含实施教育的小环境和大环境,人类心理学条件包含学生的社会化经验、个性需求、生活环境、学习动机、习惯和就业前景等。各要素之间是相互作用、相互影响的,其中前四者属于决定范畴,后两者属于条件范畴。

20世纪初,劳伦斯·克雷明将生态学引入教育领域,在国际上迅速掀起教育生态学研究热潮。21世纪初,都铎首次从教育生态学视角阐释大学英语学习中的生态要素。2005年,国内首次出现生态学视角下的外语教学的相关研究,尽管国内外语教学生态学研究起步较晚,但发展迅速。从2005年至今,其研究内容涵盖宏观教育生态系统和微观生态课堂,涉及教师、学生、课堂生态环境各要素的构建,近年来拓展到与计算机网络和信息化建设的生态要素整合,囊括阅读、写作、翻译、专门用途英语和双语课程[2]。在大学英语跨文化教学中,有学者探讨信息化环境下生态要素的优化[3],或从“中国文化失语”或者“母语文化认同”等角度探讨大学英语生态环境的构建,也有学者结合“一带一路”进行课堂生态要素的优化。但是外语教学易于受到社会发展与变革的影响,外语教学必须满足社会的需要、适应时代的发展。国内、国际环境常常影响到外语教学的目标、内容、方法。因此,在当今中国文化走出去的战略布局中和新文科、医教融合的新形势下,当前的跨文化教学有不同的历史使命,医学院校大学英语跨文化教学的各个要素仍要结合当下的“人—教育—环境”生态系统进行优化。因此,本文基于教育生态学视角,运用柏林教学论模式,分析当前形势下应用型本科医学院校大学英语跨文化教学过程中各教学生态要素的关系和当前存在的问题,并着重探讨各要素的“教育靶点”和优化路径,以期进一步探索适合医学院校大学英语课程发展的生态系统。

一 医学院校大学英语跨文化教学生态要素及存在的问题

教育生态系统中的“人—教育—环境”指的是教师与学生这两个生态系统主体,受一系列相关、具体的环境要素影响,展开的一系列教与学的教育活动。这些教育活动需要通过教学目标的制定、教学内容的整合、教学媒介的使用和教学方法的组合,在相应的环境中动态交互开展,以实现教学生态系统的适宜、平衡发展。然而,当前大学英语跨文化教学生态系统还存在着生态失衡的现象。

首先,在教学目标上,忽略了教育生态的大环境,以致近年来目的语文化教学在众多高校的跨文化教学中占据主导地位,忽略了自身的母语文化甚至对本土文化缺乏自信,学生由于欠缺中国文化知识,造成了“中国文化失语症”,学生无法在跨文化交际中采用恰当的语言表达中国文化,使跨文化交流的双方失去了平衡。

其次,在教学内容上,对社会主义核心价值观融入大学英语教学的理解相对片面,对于外语跨文化教学中国文化的融入局限在中华民族传统文化上,而中国共产党领导中国人民创造的革命文化和社会主义先进文化的有机融入探索仍旧匮乏。不仅如此,对跨文化的介绍也多局限于传统的中西方文化,即局限于欧美文化的分析比较上,而忽视了多元文化,如东南亚文化、非洲文化等的介绍和比较。

最后,从教学模式上,很多高校的跨文化教学仍存在传统语言技能与跨文化能力培养结合碎片化现象,文化与语言技能深度融合的跨文化教学模式还有待完善。

二 医学院校大学英语跨文化教学生态要素优化策略——以厦门医学院为例

从教育生态学的角度而言,影响教育生态的要素有很多,结合Heimann、Schulz和Otto等的柏林教学论模式和应用型本科医学院校的实际情况,本课题组在调查访谈的基础上,梳理出可以作为“教育靶点”的大学英语跨文化教学生态要素,多措并举,优化大学英语跨文化教学各项生态要素,逐步建立起适合国情、校情、学情的应用型医学本科高校大学英语跨文化教学生态系统。具体如图1所示。

(一) 剖析社会文化政策和学校类型,确定以文化自信为导向的大学英语跨文化教学目标

根据柏林教学论的模型,文化和教育政策及学校类型作为先决的社会文化条件制约课程教学目标的制定。《大学英语教学指南(2020版)》中谈到大学英语课程的重要任务之一是进行跨文化教育,学生不仅需要能够了解国外的社会与文化,增进对不同文化的理解、提高对中外文化异同的意识,同时要具备跨文化交际能力。社会主义核心价值观应有机融入大学英语教学内容。因此,要充分挖掘大学英语课程丰富的人文内涵,实现工具性和人文性的有机统一[4]。社会主义核心价值观是文化软实力的灵魂和建设重点,也是文化自信的综合表现。文化自信是一个国家、民族对自身文化价值的一种认同和肯定,是植根于人们内心的一种信念。文化自信既包括中华优秀传统文化的自信,也包括对中国共产党领导中国人民创造的革命文化和社会主义先进文化的自信。这三部分是一脉相承又与时俱进的关系,三者相辅相成、不可分割、不可偏废,是一个有机的整体。

《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,医学类专业课程要培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神,尊重患者,善于沟通,提升综合素养和人文修养。新医科要求医学院校要推进医理文工多学科的交叉融合,培养复合型的医学人才。厦门医学院(以下简称“我校”)作为应用型医学本科高校,在各专业人才培养方案中提到毕业生要能熟练掌握一门外语,具备人文学科知识,具有国际视野,具有终身学习的能力和一定的科研能力。

综合上述的社会文化条件,以《大学英语教学指南》《高等学校课程思政建设指导纲要》和新医科的要求,结合医学院校的人才培养方案,我校的大学英语跨文化教学目标定位为理解跨文化交际中的文化差异,初步形成跨文化意识,树立文化自信;了解和熟悉由于中西方風俗、习惯和文化的差异而导致的医疗、就医习惯的差异,提高文化素养和人文素质,培养家国情怀、良好的职业道德,树立正确的人生观和价值观,提高思辨能力,以适应社会发展和国际交流的需要。简言之,就是要在文化自信的基础上,兼具国际视野和医学人文素养。在培养大学生跨文化交际能力的同时坚定文化自信,既避免中国文化失语与母语疏离,又避免民族狭隘主义和中心主义,做到二者协同创新、相向发展、系统提升。

(二) 剖析学校小环境,实行隐性的基于慕课的产出型语言和内容融合式的跨文化教学模式

李晓娟[5]曾指出,为了平衡语言教学和文化教学的比重,大学英语跨文化教学可以采用“显性”和“隐性”两种教学方式展开。显性模式指把跨文化交际的内容以选修课的形式单独开课,隐性模式是指将跨文化知识的传授作为一个教学模块巧妙地融入到大学英语的教学过程中。

我校作为地方性应用型医学本科院校,学生将来多从事與医护药养等相关的行业,且就业地点多在东南沿海城市,学生需要具备一定的跨文化交际能力以便更好地与来自世界各地,尤其是“一带一路”沿线国家的沟通与交流。我校目前大学英语面向全校所有学生开课,每班每学期60学时,共4学期,学习模块包含读写模块、听说模块、医学人文模块和四六级模块,英语课程学习时间紧任务重,且医学生专业课学习任务也较为繁重,学生很难在增加总体英语课时的前提下进行跨文化学习。因此,在剖析校园小环境的基础上,确立采用基于慕课产出型语言内容融合式的跨文化教学模式。

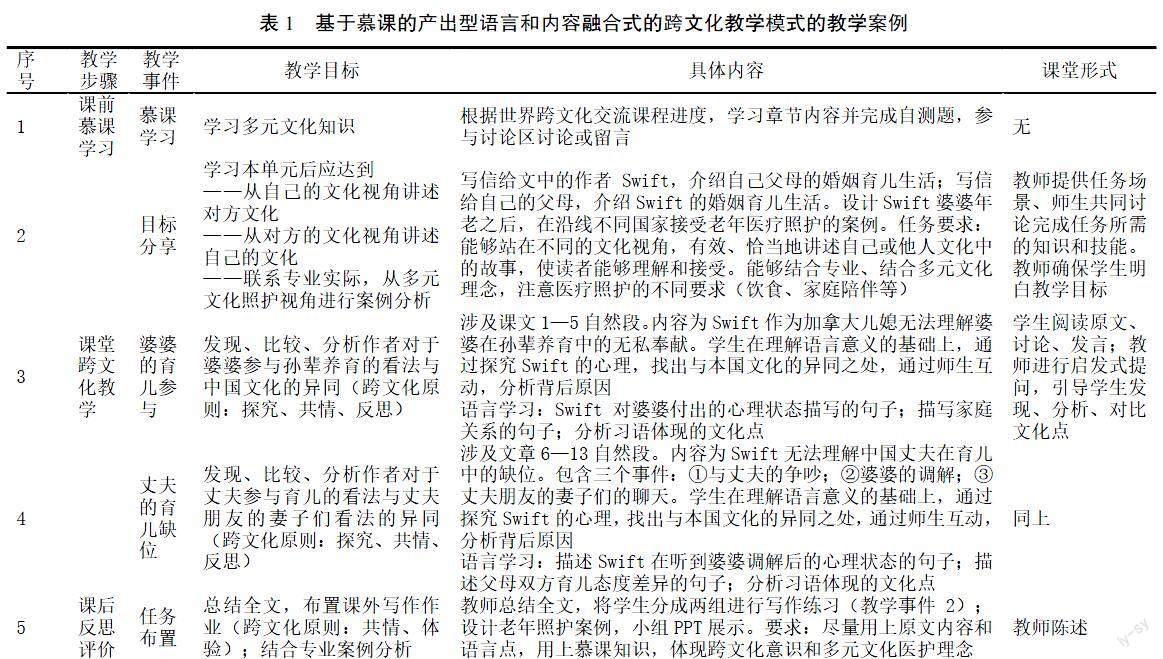

首先,将大学英语跨文化教学作为一个隐性教学模块穿插到大学英语听说读写译的教学过程中,持续进行文化教学。在该教学模式中,以“发现、分析、对比和反思”作为主线,引导学生发现文化差异,从“他文化”和本族文化的对比,拓展到多元文化的横向比较,分析背后深层次原因,最后进行总结性评价。对课文篇章理解、重难点的解读、语言技能的学习融入跨文化的讨论中,产出型的跨文化任务主题紧紧依托课程内容,在培养跨文化技能的同时促进语言的学习和使用[6],做到二者的深度融合。

以《全新版大学进阶英语》第三册Unit3 How my Chinese mother-in-law replaced my husband为例,阐述该教学模式的实践。该课文讲述一位加拿大妈妈无法理解中国婆婆代替爸爸帮助抚养孩子。具体教学案例见表1。

(三) 剖析学生的心理条件,精选文化案例,丰富教学方法,激发学生学习兴趣

根据柏林教学论的模型,学生的个性需求、学习动机和学习习惯等社会心理条件是教师教学内容选取、教学方法选择的重要先导条件。首先,在个性需求方面,在前期的调查实证研究中,我们了解到学生跨文化能力水平一般,其中外国文化知识维度水平最低[6]。在对学生的访谈中,学生普遍谈到对于目前跨文化交际教学普遍存在外国文化知识了解不够,中国文化输出能力也不足的现象,存在一定程度的“中国文化失语症”,这与学生想要“讲好中国故事”的个性需求相违背,同时学生也希望能够在大学英语课程的学习中多接触医学专业领域的案例。因此我校在设计大学英语跨文化教学案例中,从教材中挖掘相应的文化案例并以此延伸和拓展,做到三个原则:一是中国立场原则,挖掘教材中对应的中国文化元素,培养学生的政治认同和家国情怀,在教学环节的设计中培养学生中国文化输出的能力;二是国际视野原则,案例的选择不仅仅局限于西方文化,还包括中亚文化、东南亚文化、东欧文化和非洲文化等的介绍与差异比较;三是贴近专业,尽量选取与学生医学专业情境有关的跨文化交际案例,并在其中充分融入医学人文素养的培养。

其次,根据学习动机理论,大学生的学习活动受动机的支配和调节。高秀梅[7]认为,学习动机是一个有机的系统,是基于积极向上的主观能动因素。学习动机越强,学业成绩越好。因此我们在跨文化教学中,要认真落实立德树人的根本任务。刘正光等[8]指出,立德树人有三层含义,中华优秀传统文化是根基,传承世界优秀文化是发展,社会主义核心价值观是关键。在教学内容的选取中,充分挖掘案例中的思政元素,鼓励学生在更高的层面上实现自我,培养学生的崇高理想,这样才能有针对性地培养和激发学生主动积极的学习动机,充分发挥智力、非智力因素的影响,提升学业表现。

最后,当下的学生成长于信息科技时代,更倾向于信息化、移动式、碎片化的学习习惯,学习者可以自行在网络环境中获取海量的学习资源,因此我校在跨文化教学中,充分利用信息技术手段开展混合式教学,将慕课融入到生态化的教学之中,打造以生为本的翻转课堂教学模式,利用超星平台实现与学生线上线下一体的翻转教学、PBL教学,利用多模态的输入方式,提升学生的学习主动性和积极性,在课堂上实现高阶教学目标。

三 结束语

本文在教育生态学视域下,结合柏林教学论模型对大学英语跨文化课程所涉及的生态要素中的“教育靶点”进行分析和优化,系统探讨跨文化交际能力和文化自信双提升的影响因素,构建了适合本校校情、学情的文化自信和跨文化能力双提升的大学英语教学模式,探索互动、开放、协同的跨文化交际能力培养路径。下一步将通过教学实证验证各教学要素优化的实际效果,为跨文化交际能力和文化自信双提升提供理论依据和实践参考,从而提高大学英语跨文化教学效果。

参考文献:

[1] 范捷平,李媛.论柏林模式与外语学科改革[J].外语与外语教学,2007(1):24-26.

[2] 王薇,鲍彦.国内生态学视角外语教学的特征和趋势——基于CiteSpace的可视化分析[J],2020,37(5):52-59.

[3] 齐晖,冯欣.基于教育生态学的医学英语教学生态要素优化研究[J],中华医学教育杂志,2018,39(8):574-580.

[4] 大学外语教学指导委员会.大学英语教学指南(2020版)[M].北京:高等教育出版社,2020.

[5] 李晓娟.文化自信视域下大学英语跨文化教学模式的构建[J].山西青年,2018(19):44-45.

[6] 黄艳彬,钟俊,杜蕾. “一带一路”背景下大学英语跨文化教学研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2019,35(9):77-81.

[7] 高秀梅.当代大学生学习动机的特征及其对学业成绩的影响[J].高教探索,2020(1):43-47.

[8] 刘正光,孙玉慧,李曦.外语课程思政的“德”与“术”[J].中国外语,2020,17(5):4-9.