工程教育认证毕业要求与课程群对应关系探讨

2023-07-24罗定贵龙建友王筱虹黄雪夏李淑更孔令军张鸿郭张发根

罗定贵 龙建友 王筱虹 黄雪夏 李淑更 孔令军 张鸿郭 张发根

摘 要:OBE(Outcome Based Education,成果导向教育)理念是工程教育认证的核心思想,已得到工程教育界的广泛认可与推广。其中,毕业要求指标体系与课程体系的对应关系是该理念落实的关键环节。但目前的构建思路是基于课程层面的,忽视课程体系的功能模块结构(或课程群)特点,与指标体系对应课程选择存在较大的随机性、主观性问题。该文以广州大学环境工程专业为例,从尊重课程体系的功能模块化结构特点出发,探讨毕业要求指标体系与课程群的对应关系,具有逻辑结构清晰与操作简便、高效的优点。

关键词:环境工程专业;工程教育认证;毕业要求;课程群;指标体系;功能模块化结构

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)20-0060-05

Abstract: OBE (Outcome Based Education) is the core idea of engineering education certification, which has been recognized and extensive popularized by the engineering education circle. Among them, the corresponding relationship between the graduation requirement index system and the curriculum system is the key link in the implementation of OBE. However, the current construction idea is based on the curriculum level, ignoring the characteristics of the functional module structure (or curriculum group) of the curriculum system, and there are large random and subjective problems in the curriculum selection corresponding to the index system. Combined with the major of "environmental engineering" of Guangzhou University, based on the functional modular structure of the curriculum system, this article systematically descripted the corresponding relationship between graduation requirement index system and curriculum group, and it embodies the characteristics of clear logical structure and easy operating.

Keywords: environmental engineering major; engineering education certification; graduation requirements; curriculum group; index system; functional modular structure

基金项目:广东省教育厅高等教育教学改革项目“基于OBE人才培养模式与特色发展理念的广州大学环境工程专业课程教学體系内涵建设研究”(2019-12-06);广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目“环境工程重点专业建设”(粤教高函[2020]19号)

第一作者简介:罗定贵(1965-),男,汉族,重庆人,博士,教授。研究方向为环境科学与工程教学、科学研究。

*通信作者:张鸿郭(1979-),男,汉族,江西上饶人,博士,教授。研究方向为环境科学与工程教学、科学研究。

工程教育认证的核心思想就是OBE思维,较之传统教育遵循反向设计原则,即根据社会需求,结合学校、专业实际条件,确定人才培养目标,再确定满足目标的学生毕业能力要求,具有反向设计、正向实施,需求既是起点又是终点及最大程度上保证教育目标与结果一致性的特点,得到工程教育界的广泛认可[1-4]。

OBE理念中,支撑课程体系处于对培养目标指导下的毕业要求进行落实和进一步指导教学实施的枢纽环节,地位十分重要和关键。但目前确定毕业要求指标体系与支撑课程体系对应关系均建立在独立课程思维基础上,存在课程选择主观性强、思想不统一、难以形成共识,以及难以全面覆盖课程体系的问题。

一 毕业要求指标分解及其与课程体系对应关系的建构方法

目前国内外高校课程体系都具有功能模块化结构或课程群的特点,这是大家的共识,并且专业模块很多还建立了与社会需求岗位之间的对应关系。我们称这样的课程体系为功能模块化课程体系。

但当前,毕业要求指标体系与课程体系对应关系的建构却忽视了这个结构特点,直接“越级”建立毕业要求指标与课程之间的对应关系,其结果导致:①由于面对的课数量较多,存在选择难度大的问题,同时,随机性与主观性也很强;②由于仅仅选择了有限的课程,相当部分的课程呈空闲状态,不利于课程体系模块化知识结构的构建,以及人才培养方案的系统性、整体性、完整性建设。尊重课程体系模块化知识结构或课程群的客观性,建立毕业要求指标体系与课程模块或课程群之间的关系是更科学的选择。

二 功能模块化课程体系的构建

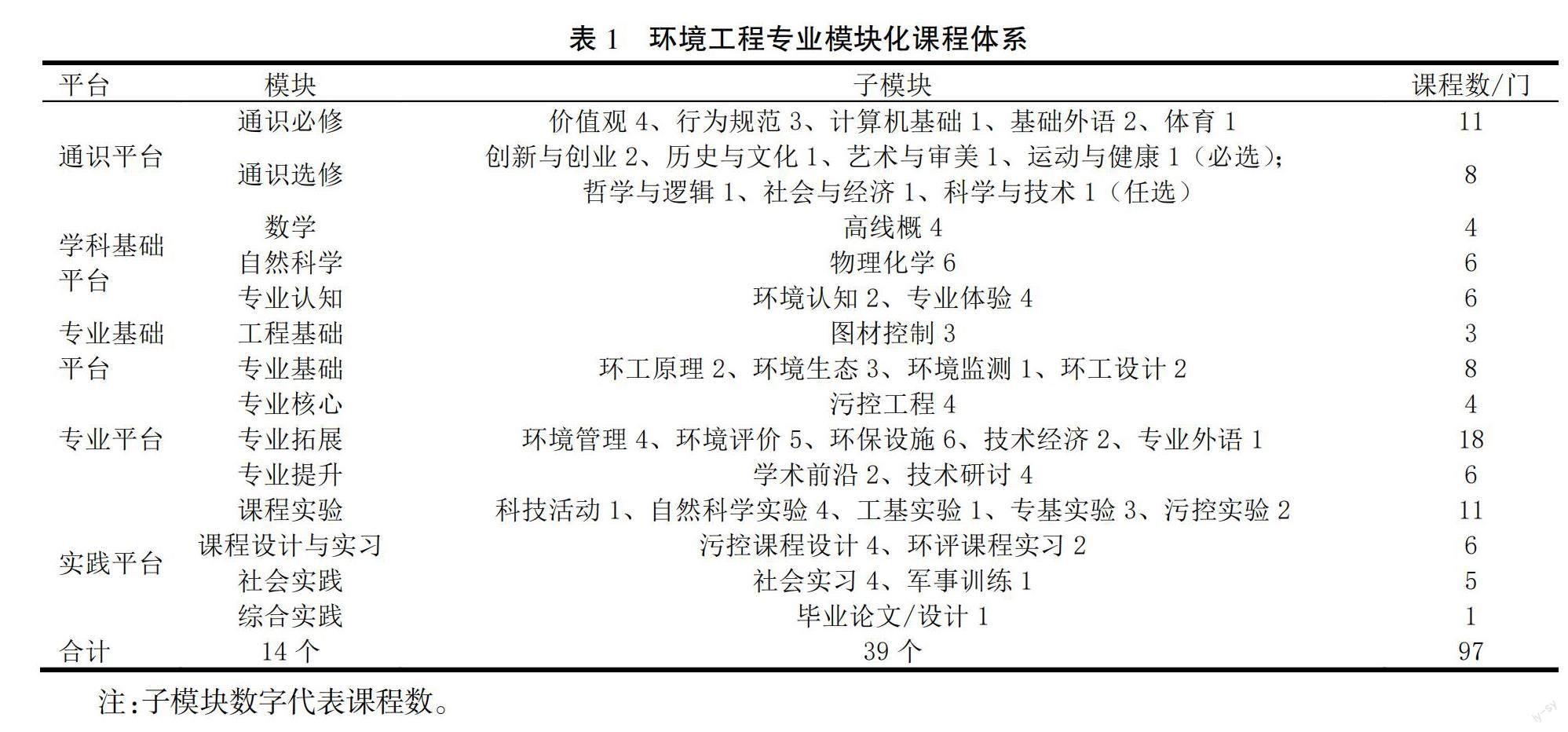

课程体系的功能模块化是建构毕业要求指标体系与课程体系对应关系的第一步。以广州大学环境工程专业为例,参考《环境科学与工程类教学质量国家标准》(2018)和《工程教育认证通用标准解读及使用指南》(2020版,试行)中明确的毕业要求,以及课程性质和对应社会就业岗位等因素,首先可以将目前的课程体系按照知识结构的层次性及从理论到实践的特点划分为五大平台,即通识平台、学科基础平台、专业基础平台、专业平台和实践平台,然后再进一步划分模块、子模块及对应课程数。

从表1可以看出,五大平台进一步划分出14个模块、39个子模块,对应97门课程(含实验、实习等)。

学科基础平台,划分为数学、自然科学与专业认知3个模块。数学设1个子模块,简称“高线概”,包含高等数学1、2,线性代数,概率论与数理统计共4门课程。自然科学设1个物理化学子模块,包含大学物理1、2,无机化学,有机化学,物理化学和化学分析共6门课程。专业认知模块设环境认知与专业体验2个子模块,环境认知包含环境学导论、可持续发展概论2门课程,专业体验包含专业导论、环境问题认知与调查、科研项目体验课和学科研究方法4门课程。

专业基础平台,划分为工程基础与专业基础2个模块。工程基础设1个子模块,简称图材控制,包含机械制图、工程力学、电工电子学3门课程;专业基础设环工原理、环境生态、环境监测和环工设计4个子模块,环工原理包含环境工程原理、环境工程微生物2门课程,环境生态包含城市生态学、环境生态学、环境土壤学3门课程,环境监测包含环境监测1门课程,环工设计包含环境工程设计基础、计算机辅助设计2门课程。

专业平台,划分为专业核心、专业拓展与专业提升3个模块。专业核心模块设1个子模块,即污控工程子模块,包含水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废弃物处理与处置技术和物理性污染与控制4门课程,与环保工程设计岗位有较好的对应关系。专业拓展模块包含的子模块与课程分别为环境管理子模块(环境法学、环境规划、环境管理和环境系统4门课程)、环境评价子模块(环境影响评价、清洁生产概论、能源与节能技术、工程与环境引论1、2,5门课程)、环保设施子模块(流体机械、环保机械与设备、环境工程施工技术、环境工程仪表与自动化、环境工程仿真与控制和建筑给排水6门课程)、技术经济子模块(环工技术经济、环境工程概预算2门课程)、专业外语子模块(专业英语1门课程)。专业提升模块设学科前沿与技术研讨2个子模块,前者包含环境科学发展前沿、环境工程进展2门课程,后者包含水界面微观过程与水净化、污染物的环境行为和生物效应、废水碳氮指标检测原理、方法及应用,以及重金属废水处理4门课程。

实践平台,划分为课程实验、课程设计与实习、社会实践和综合实践4个模块。课程实验模块的子模块及其课程分别为科技活动子模块(专题研究室科技活动1门课程)、自然科学实验子模块(大学物理实验1和2、无机化学实验、有机化学实验4门课程)、工基实验子模块(电子电工学实验1门课程)、专基实验子模块(环境工程原理实验、环境微生物实验、环境监测实验3门课程)、污控实验子模块(环境工程实验方法与技术1、2,2门课程)。课程设计与实习模块的子模块及其包含的课程分别为污控课程设计子模块(水污染控制工程课程设计、大气污染控制工程课程设计、固体废弃物处理与处置技术课程设计和物理性污染与控制课程设计4门课程)、环评课程实习子模块(环境影响评价课程实习、清洁生产课程实习2门课程)。社会实践模块的子模块及其包含的课程分别为社会实习子模块(金工实习、认识实习、生产实习和毕业实习4门课程)、军事训练(军事理论与军事训练1门课程)。综合实践模块设1个子模块,包含毕业论文/设计1门课程。

三 毕业要求指标分解及其与课程体系对应关系

依据《工程教育认证通用标准解读及使用指南》(2020版,试行),对毕业要求12项指标进行理解与分解。限于篇幅,在此仅以工程知识、问题分析、设计/开发解决方案、研究、使用现代工具和工程与社会6项指标为例进行指标分解及其与课程模块或课程群对应关系的讨论。

(一) 工程知识

标准:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

核心内涵:参考标准内涵解释,侧重知识框架结构的把握与知识的基本运用,可理解为具备解决复杂环境工程问题所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识架构与理论素养,能够将相关知识应用于环境工程问题的语言表述、具体对象的数学建模与求解、解决方案的分析推演与综合比较。

指标体系分解:可以分解为2个指标,一个表现“语言表述”,一个表现“具体对象的数学建模与求解、解决方案的分析推演与综合比较”,前者可与学科基础平台、专业基础平台中的数学、自然科学、专业认知和工程基础模块对应,涵盖5个子模块(高线概、物理化学、环境认知、专业体验和图材控制),19门课程;后者可与专业基础平臺中的专业基础模块相对应,涵盖4个子模块(环工原理、环境生态、环境监测和环工设计),8门课程。

(二) 问题分析

标准:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。

核心内涵:参考标准内涵解释,侧重基于基本原理思考问题与掌握问题分析方法,可理解为能够应用数学、自然科学、工程科学知识基本原理,识别复杂环境工程问题的关键环节、正确表述,借助文献资料进行多方案的优选与多因素的分析,获得有效结论。

指标体系分解:可以分解为2个指标,一个表现“识别复杂环境工程问题的关键环节、正确表述”,一个表现“借助文献资料进行多方案的优选与多因素的分析,获得有效结论”,前者可与专业平台中的专业核心模块对应,涵盖1个子模块(污控工程),4门课程;后者可与专业平台中的专业拓展+专业提升模块对应,涵盖7个子模块(环境管理、环境评价、环保设施、技术经济、专业外语、学术前沿和技术研讨),24门课程。

对比上述2个指标的差异,主要体现在:前者侧重应用知识进行环境工程问题的语言表述;后者侧重于应用知识对复杂环境工程问题关键环节的识别与借助文献资料的多方案优选与多因素分析。

(三) 设计/开发解决方案

标准:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

核心内涵:参考标准的内涵解释,侧重广义上——对环境工程设计和产品开发全周期、全流程解决方案的基本方法和技术的把握,以及狭义上——针对特定需求,完成单体和系统设计2个方面,可理解为掌握环境工程设计和产品开发全周期、全流程的基本方法和技术,能够针对特定需求完成单体和系统设计,同时了解并在设计中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

指标体系分解:可以分解为2个指标,一个表现“掌握……全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术”“了解并在设计中体现创新意识,考虑……因素”;一个表现“能够针对特定需求,完成单体和系统设计”。前者可与专业基础模块中的环工设计子模块、通识选修模块中的创新与创业、历史与文化、艺术与审美、运动与健康、哲学与逻辑、社会与经济和科学与技术子模块对应,涵盖10门课程;后者可与课程设计与实习模块中的污控课程设计子模块、综合实践模块中的毕业论文/设计子模块对应,涵盖5门课程。

(四) 研究

标准:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。

核心内涵:参考标准的内涵解释,侧重“调研、设计、实施、归纳”的思路开展研究,可理解为基于科学原理与文献调研寻求复杂环境工程问题的解决方案;设计实验方案;构建实验系统,并采集有效数据;对结果进行分析解释,获得有效结论。

指标体系分解:可以分解为2个指标,一个表现“寻求复杂环境工程问题的解决方案”,一个表现“设计实验方案;构建实验系统,并采集有效数据;对结果进行分析解释,获得有效结论”。前者可与专业核心模块中的污控工程子模块、专业提升模块中的学术前沿子模块、技术研讨子模块对应,涵盖10门课程;后者可与课程实验模块中的科技活动、自然科学实验、工基实验、专基实验、污控实验子模块,以及综合实践模块中的毕业论文/设计子模块对应,涵盖12门课程。

(五) 使用现代工具

据标准的内涵解释,可以将其归纳为2个方面,其一,了解环境工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性;其二,能够针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够分析其局限性。前者可与通识必修模块中的计算机基础子模块、专业基础模块中的环境监测子模块、环工设计子模块,以及专业拓展模块中的环境评价子模块对应,涵盖9门课程;后者可与课程设计与实习模块中的污控课程设计、环评课程实习子模塊,以及综合实践模块中的毕业论文/设计子模块对应,涵盖7门课程。

(六) 工程与社会

据标准的内涵解释,可以将其归纳为3个方面,其一,具有系统的工程实践学习经历和社会实践经历,可与社会实践模块中的社会实习子模块对应,涵盖4门课程;其二,了解环境工程专业相关领域的技术标准体系、产业政策和法律法规等不同社会文化对工程活动的影响,可与专业拓展模块中的环境管理子模块对应,涵盖4门课程;其三,能分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律和文化的影响,并理解应承担的责任,可与专业拓展模块中环境评价子模块、课程设计与实习模块中的环评课程实习子模块对应,涵盖7门课程。

由上可知,一个指标点可以对应多个模块(子模块),覆盖较多的课程,体现了课程体系对毕业能力的支撑作用。但也给毕业能力的达成度计算带来了不便。不过,通过合理确定模块及其内部课程的权重就可以较好地解决这个问题。

四 毕业要求与课程群和毕业要求与课程对应关系的比较

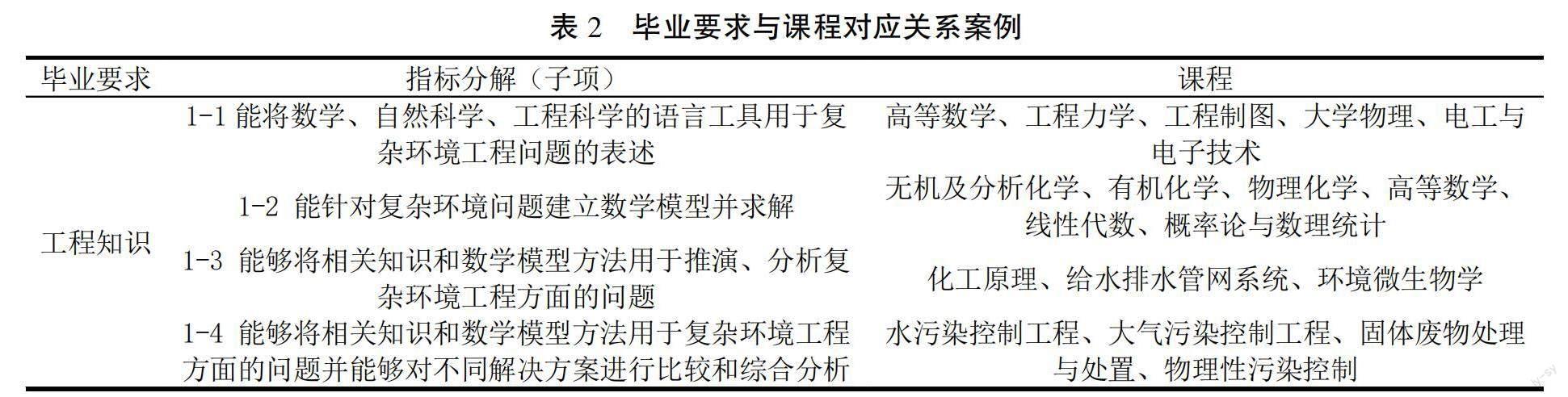

表2源于某校,是一种比较常见的基于课程的毕业要求指标与课程对应关系方案,以工程知识指标分解为例进行对比。

首先,认可表中指标分解的情况下,可以发现:

1)以1-1为例,强调语言工具对环境工程问题的表达,为什么只选了这几门课,难道线性代数、概率及化学等课程在表达环境工程问题时可以不用吗?相反,它们是很重要的。还有,缺少专业相关课程,连专业基本知识都没有,怎么用于工程问题的表述。显然存在漏课问题。对于1-2也有类似的问题,数学建模可不用学习工程力学等课程?

2)还存在同一课程多次重复使用的问题,比如高等数学,在1-1、1-2中重复使用,显然不合适。

3)为了对应指标,随机挑选几门课程,不仅具有主观性,容易产生漏课,而且还将相当部分课程拒之门外,不利于课程体系的结构性建设。

此外,指标分解虽有一定的逻辑性,但不够简练。工程知识这一指标点,重在数学、自然科学、工程科学与专业认知知识的结合,并利用前者的语言对环境工程问题进行基本的语言表述。然后在此基础上,针对具体典型对象进行数学建模、推演分析与多方案的优选,显然具有层次性。“语言表述”是基本的要求;“数学建模……”则是进了一个层次。

其次,再看看毕业要求与课程群对应关系的表达(表3),就显得逻辑性强、简洁明了了。

五 结束语

本文尝试基于功能模块化课程体系研究毕业要求指标与课程群之间的对应关系,具有尊重课程体系功能模块化结构科学属性的特点,课程群对应操作简便、高效,并且有助于课程体系的结构化建设。当然,本文的探索不可避免地存在一些问题,期望各位同行与专家批评指正,也期望我们的尝试能为工程认证工作的深入推进提供积极参考。

参考文献:

[1] 桂蕾,何华刚,王伟.基于我国工程教育专业认证发展现状的思考[J].教育教学论坛,2020(7):339-341.

[2] 王新荣,王冬,奚琪.融合“思政+OBE”理念的工科专业课教学改革[J].教书育人(高教论坛),2021(30):90-91.

[3] 贾文友,刘莉,梁利东,等.基于成果导向理念的专业课程体系设计研究[J].中国现代教育装备,2020(1):55-57,64.

[4] 李志义.解析工程教育专业认证的成果导向理念[J].中国高等教育,2014(17):7-10.