钢琴独奏曲《望海》解析

2023-07-23倪海瑽

倪海瑽

由青年作曲家王云飞①创作并荣获2020年国家艺术基金资助的钢琴独奏曲《望海》以海峡两岸共同熟悉的民歌《天黑黑》为音乐素材,传递“两岸一家”的真切心声。作为该作品的委约及首演者,笔者积极推动《望海》在全国开展巡演,获得业内人士及社会大众一致好评,本文旨在对该作品进行解析,以更全面的视角向公众推广这部钢琴新作。

一、民族音乐素材运用

创作于2018年的《望海》是一首具有中国传统音乐风格与现代钢琴作曲技法相融合的独奏作品,以民歌《天黑黑》为素材,描绘海峡两岸人民隔海相望、期盼团圆的感人画面。民歌《天黑黑》耳熟能详,在海峡两岸都广为流传,能够引起两岸民众的共鸣。作品的音乐素材取自质朴童真的民歌,不仅体现作曲家对中国传统音乐的热爱,更饱含“回忆过去,饮水思源”的深层寓意。《望海》以抒情性的音乐表达为主线,有回忆似的、诙谐的、童真的音乐片段,也有情感热烈的、激动的音乐片段,传递两岸一家亲的骨肉同胞情。

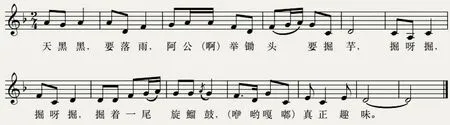

《天黑黑》曲调优美,节奏欢快,内容主要讲述了阿公、阿妈在下雨前去挖芋头,却挖出了一条小泥鳅,而后为了将泥鳅煮成甜的还是咸的口味而争得打破锅的故事。全曲洋溢着天真、幽默的气氛(见谱例1)。

谱例1 《天黑黑》(第1—13小节)

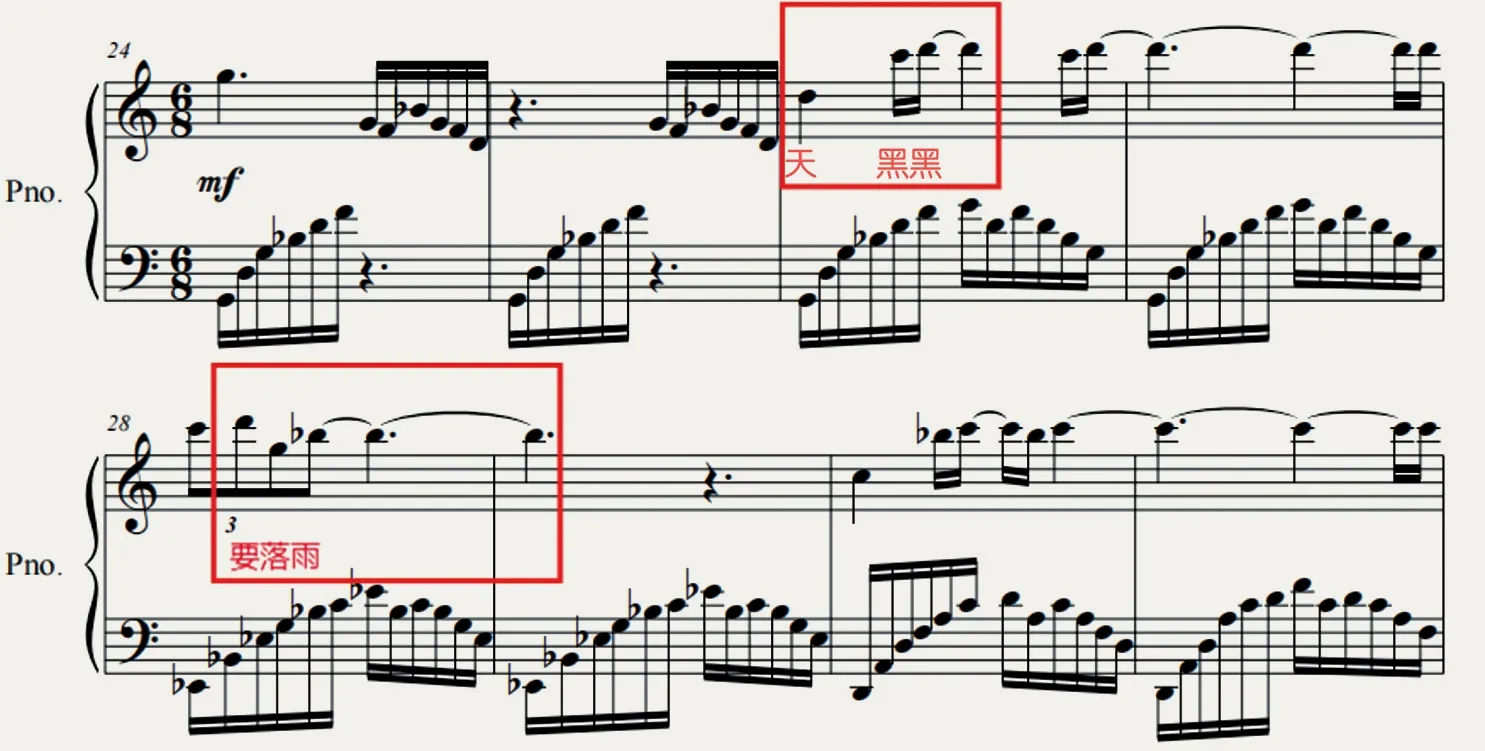

有别于不少中国钢琴作品简单照搬民歌旋律再配以简单织体,《望海》在原民歌基础上提炼其旋律的素材,加以重新组织与发展,从而转变为新的旋律,达到“青出于蓝”的效果(见谱例2)。

谱例2 《望海》(第24—31小节)

《望海》曲式为引子加再现三段体(A 段—B段—A 段再现)结构,而《天黑黑》的旋律动机以不同的形式出现于乐曲的各个段落,构成相互间的逻辑关联。

表1 《望海》曲式分析表

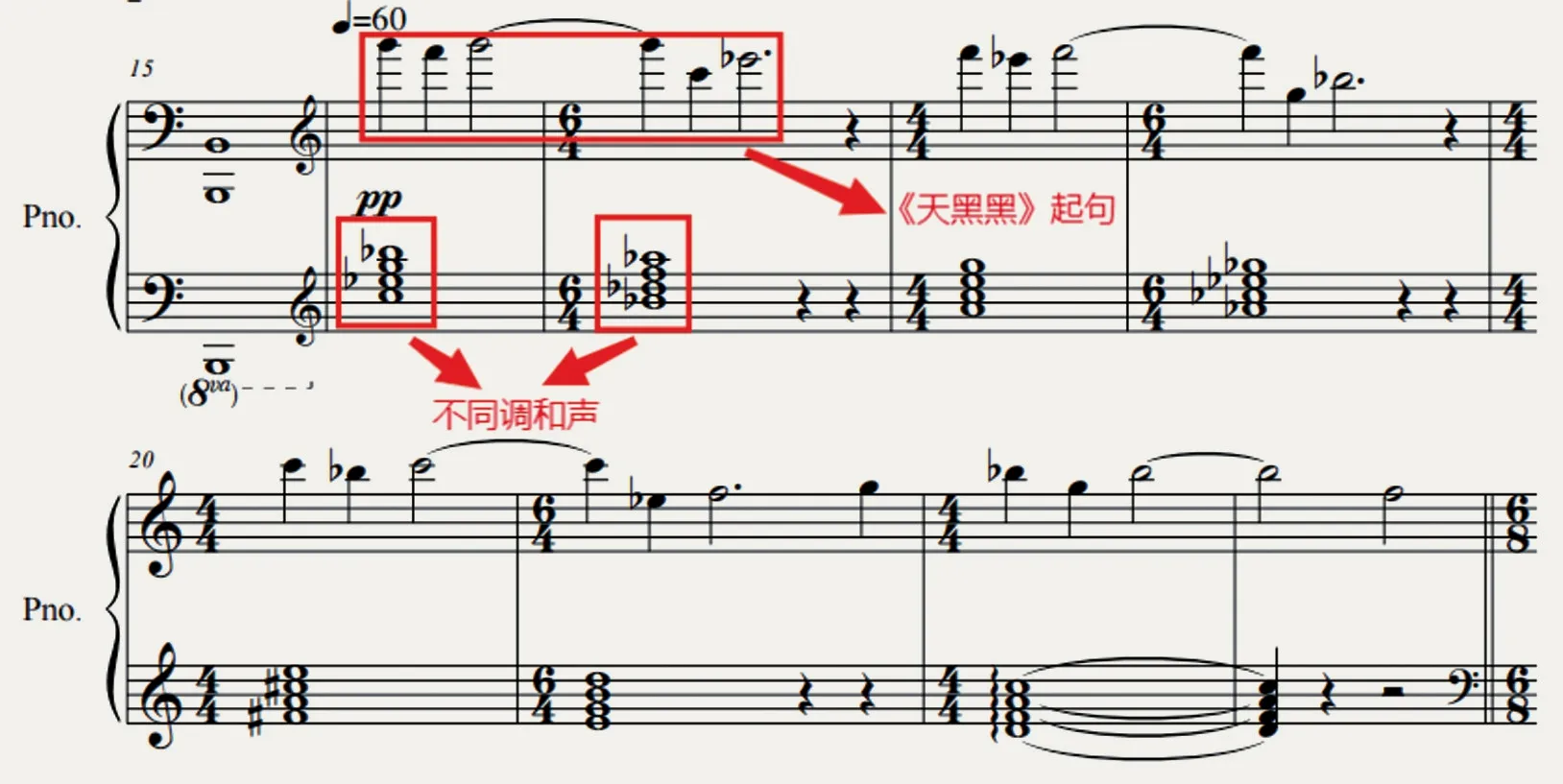

引子:钢琴以五声音阶的琶音由低到高、由快到慢开启,以此形象地描绘海之动态画面,音响效果犹如听到波澜起伏的海水撞击岩石产生的隆隆声。五声音阶的运用在乐曲一开始就呈现。此后经一连串八度双音左右手快速轮奏的过渡,于高音区奏出《天黑黑》的起句,配以有冲撞感的不同调和声造成不协和音响效果,以此表达“望”眼欲穿、思念故人、企盼团圆的情感。节奏也在4/4与6/4拍之间交错进行,是思绪忐忑、百感交集心境的逼真描绘(见谱例3)。

谱例3 《望海》(第15—23小节)

A 段:音乐主要描绘海峡两岸人民隔海相望、期盼团圆的场景画面。旋律在钢琴高音区以民歌《天黑黑》素材简约的组织铺展开来,极富歌唱性、抒情性,拟声化自然演唱的气息感尤为强烈(见谱例2)。大跨度音程的运用及稀疏的节奏安排,突出呈现了旋律的即兴性表达、情感的深沉丰沛及音乐的张力。而左手低声部持续不断的分解和弦式织体,在模仿海浪的同时也使音乐起伏更为鲜明,与右手倾诉感的旋律形成互动,带动音乐的行进。随着音乐的发展及情绪的不断累积,左右手出现和弦式的旋律织体序进,将音乐一步步推向高点。《天黑黑》的起句再现,作曲家此处用和弦式乐句(chordal passage)构思包装旋律,与乐曲引子处的单声部旋律音效形成巨大反差,声音极具饱满的交响感效果(见谱例4)。

谱例4 《望海》(第85—89小节)

B段:音乐主要描绘主人公回忆分离前童年的场景画面。作曲家将西方音乐创作中的对抗因素及戏剧化效果特征精妙融入,音乐从回忆性的、童谣般的高声部质朴旋律开始(同样采用《天黑黑》的旋律素材,见谱例5),配以低声部不同调的和声,钢琴在高、低音区间特殊结合的和声及音块凸显音乐色彩的变化,赋予音乐幽默的动态感及戏耍的画面感。多元化的节拍(5/8、4/8、6/8)运用,突出了音乐的碎片感效果,犹如万花筒般的场景切换与儿时模糊的回忆相附和。随后音乐速度不断加快(从♪=112加速到♪=172),音程跨越及和弦的大量运用使音乐张力持续加强,情绪不断攀升,在极具律动的5/8拍节奏短小动机重复中将全曲推向高潮。A 段和弦式乐句构建下的《天黑黑》起句回现(见谱例4),分离后对故乡的莼鲈之思透过激昂悲愤的音乐传递。

再现:音乐画面回归到乐曲初的两岸人民隔海相望的场景。作曲家通过将A 段旋律做减缩使音乐逐渐走向平静,衬托出在海潮逐渐退去的背景下,两岸的人民无限思恋、期盼团圆的音乐形象。结尾处旋律结束后的整小节休止在极弱的延续性低声部伴奏和弦衬托下,有中国音乐审美特质中追求空灵的音乐留白韵味,赋予听者以无限遐想。

谱例5 《望海》(第109—131小节)

二、音乐特征解读

(一)旋律和声节奏特色

《望海》旋律素材虽来源于民歌《天黑黑》,但创作手法绝不拘泥于原旋律,而是在其基础上进行展开、变化及加工。《望海》A 段主旋律初听起来与《天黑黑》原貌有很大不同,但仔细分析,其音乐流露出的《天黑黑》影子无处不在。例如,作曲家将《天黑黑》起句的首音以低一个八度的方式引出,再通过上行七度的大音程跨越展开,使旋律的张力从乐句一开始就凸显。而新颖的、加以完全不同于原民歌的稀疏节奏行进手法及大量同音连结音(tied notes)运用,使音乐好似失去重心与脉搏,生动传达出两岸人民无奈隔海相望,在深思与期盼的心情中,赋予音乐不同于原始民歌的崭新形象(见谱例2)。

纵观《望海》全曲,建立在以五声调式为根基的旋律主题及其在全曲的主导地位是体现其中国风格的重要因素。由于民歌《天黑黑》旋律为五声音阶羽调式,《望海》的主体旋律及和声构建也是以五声音阶羽调式为基础的。此外,作曲家也力求挖掘五声调式自身音响组合的可能性及变化,偶尔运用五声音阶中的其他调式对音乐色彩进行点缀。例如在《望海》引子开始处模仿海浪的琶音音群及B段加速过程中模仿打击乐效果的右手颤音(trembolo)音群均为角调式,这些运用的结合都流露出作曲家对中国传统音乐文化的热爱及坚持中国风格创作的执着。

当然,在新时代作品的创作构思理念下,作曲家也积极学习西方现代的创作技法并将其融入《望海》中,用以点缀音色的变化。例如作品B段中五声音阶(pentatonic scale)与全音音阶(whole tone scale)的交替运用体现了其中西结合的创作思维(见谱例6)。

谱例6 《望海》(第124—127小节)

作为具有多声部乐器属性的钢琴作品,其和声构思及运用的重要性丝毫不亚于旋律。中国钢琴作品的创作往往受限于中国传统音乐的线性旋律特性,在为其设计和声配置时常见的手法是把横向的音高组织纵向叠置起来作为和声伴奏,其产生的音响效果虽协和但略显单调。《望海》的创作在和声布局上寻求突破:在作品A段保留五声音阶旋律为基础的相应传统和声配置;在B段维持五声音阶旋律的基础上,于伴奏声部加入大量不同调的和声,形成具有现代创作技法的合成不协和音响效果(见谱例5),情绪转换鲜明,音乐色彩变化更为丰富,与该段描绘主人公对童年碎片感的模糊回忆相吻合,是作曲家体现“中西合璧”创作手法的精妙实践。实际上,这种手法的运用正是有些前辈作曲家推崇的,例如贝拉·巴托克就反对民歌只能配简单和声(主三和弦、属三和弦、下属三和弦和声)的刻板处理模式,提倡使用不同调性的和弦,甚至是调性互相矛盾的和弦,以最丰富多样的手法来润饰曲调②。

作为体现音乐灵魂的节奏,其在《望海》中的多元运用提升了音乐的活态呈现,以下三处尤为精妙。

(1)同音连结音(tied notes)运用:作品A 段旋律声部采用多次同音连结音手法,呈现具有伸缩性的节奏韵律(见谱例2)。

(2)三连音运用:作品A 段随着音乐发展及情绪升温,多次呈现流动感的连续三连音节奏运用,是寻求团聚的两岸人民彼此间热切心情的写照。

(3)多元化节拍运用:作品B段一开始就呈现多元化的节拍(5/8、4/8、6/8)特点,这种不规则节拍切换将多个独立音乐形象碎片进行万花筒般的组合,使童年模糊回忆的各场景片段呈现得惟妙惟肖(见谱例5)。

(二)拟声化写真性描绘

贯穿《望海》全曲的拟声化、写真性描绘也是该作品的重要音乐特征。

(1)乐曲开头引子处钢琴构建在五声音阶基础上的琶音序进由低到高、由快到慢,犹如古筝演奏的音响效果,形象地描绘此起彼伏的海浪画面。

(2)乐曲A 段旋律具有拟声化音响特征。作曲家充分考虑到钢琴表现中歌唱性因素的重要性,在适合人声演唱的音区谱写《望海》的主旋律,使其充满可唱性(见谱例2)。这一点恰恰符合“器乐旋律中的‘旋律性’的概念是以声乐为蓝本加以自由改变,发展而得”的旋律创作基本原则③。

(3)乐曲B段钢琴在高、低音区间特殊结合的和声及音块形成音乐碎片感效果,仿佛描写主人公回忆儿时生动的场景片段:捉迷藏(不规则节奏切换的动态效果)、扑蝴蝶(快速音程大跳的空间变化)、节日舞(具有打击乐音效的步伐韵律)等等,这些生活场景的描绘凸显作曲家注重音乐写真性形象的创作理念。

(4)乐曲结尾在音乐逐渐走向平静处,于钢琴极低音区奏出的和弦犹如钟声,表达出两岸人民无限思恋、期盼团圆的心境。

(三)前辈作曲技法借鉴

王云飞从我国前辈作曲家的钢琴作品中学习了不少写作手法,并将其灵活运用于《望海》的创作中。例如《望海》A 段高音区单声部拟声化抒情主旋律加分解和弦式织体的伴奏(见谱例2),其创作手法与周广仁根据同名歌曲改编的钢琴独奏作品《台湾同胞我的骨肉兄弟》(1976年)十分相似。这种建立在以模仿海浪起伏为背景的单声部歌唱型织体,非常形象地表现出借海浪为背景描绘心绪起伏的音像意境。

通过观察《望海》B段中描绘主人公对童年碎片感回忆的音乐特征,不难发现部分创作手法的灵感来源于作曲家对丁善德创作的钢琴儿童组曲《快乐的节日》(1953年)的学习。例如《望海》第128—130小节的左右手间快速轮奏上行及大跳音程的运用与《快乐的节日》中第二首《扑蝴蝶》中贯穿全曲的双手快速和声轮奏技法有着异曲同工的效果,都是突出刻画光影交错的动态戏耍画面。

(四)钢琴音乐语言展现

《望海》创作时以充分体现钢琴乐器的音响音色为出发点,注重钢琴化音乐语言的表达与多元化钢琴演奏技术的展现。

(1)左右手八度轮奏:乐曲开始不久双手就在钢琴相隔一个八度的音域里以八度双音轮奏的方式交替进行,具有打击乐般的音响效果。双手轮奏相比双手合奏更具律动性及前进感,有效地将音乐画面动态呈现。

(2)上下行琶音织体:全曲伴奏声部多次以上下行琶音织体方式组织,除了形象衬托出海浪起伏的背景,更增强音乐的流动感,推动情绪发展。

(3)和弦式乐句行进:作曲家充分考虑到钢琴乐器的多声部属性及多音层结构,随着乐曲发展,将行进中的旋律以和弦式乐句的方式组织,在保留原有单音旋律的基础上,增强了和声厚度,有效推动情绪升温(见谱例4)。

(4)纵向型和声推进:作曲家将钢琴乐器的交响化音响特质逻辑呈现于曲中,作品B段中采用相当长一段双手和声齐奏的方式,配合律动感十足的5/8拍节奏快速行进,序进中每个和声都加以重音记号,由低音区持续发展到高音区,在心跳呼吸急促的拟声化描绘下生动地将音乐情绪推向高潮。

除了上述手法,作曲家在创作时还有效利用钢琴键盘宽度,五彩斑斓的音乐画面随着在钢琴不同音区间调动立体呈现。这些钢琴创作技法淋漓尽致的运用,虽将钢琴演奏技术全面展现,但在表现手法上伸缩适度,并没有刻意突出“炫技”效果。作曲家本着技术服务于音乐的原则,全曲创作始终保持着音乐情感表达为主导地位的理念,通过多元钢琴技法的演绎,描绘音乐的动态画面,刻画情感的起伏转折,体现了钢琴技巧与乐思间的精妙结合及平衡。

(五)音乐多元情感表达

“以乐传情,以乐寻根”是《望海》的核心精神。作曲家注重的情感表达深入作品的每个音符。从民歌《天黑黑》到钢琴作品《望海》,简单的童谣加工演化为深情的倾诉直至血浓于水的认同归属,以饱满、丰富、立体,具有极强亲切感的钢琴音乐作品传递出两岸一家亲的骨肉同胞情。

品读《望海》,其多元情感的表达无时无刻透过音乐动态传递。前文提到的本作品大框架情绪变化历程(家乡故人之思念→无奈分割之悲愤→快乐童年之回忆→未来团圆之期盼)都在作曲家的精妙构思及逻辑安排下透过曲中多处细节具体呈现,扣人心弦,以下几处是最好的例证:

(1)情绪升温刻画:作品A 段在经历了最初的抒情性表达后,情绪逐渐升温,从第71小节开始,音乐呈现节律减缩、分句变短、节奏变紧凑的特点。作曲家用连续4/8节拍带动以三连音为主要节奏的大音程反向跨越旋律行进,比之前呈现的稀疏不规则节拍(5/8、6/8、7/8等)组合更具规律性及脉动感。旋律肢体经单音(第71—74小节)到双音(第75—76小节)再到三音(第77—82小节)的过渡,也有效地推动情绪升温。这些手法的综合运用使音乐情绪达到不通过提速就升温的效果。

(2)情绪顶峰塑造:作品A 段经过作曲家设计的情绪不断累积升温,音乐逐步走向高潮。曲中第85小节左手在低音区的颤音在形象描绘海浪汹涌澎湃的同时,将情绪的波动起伏戏剧性推进;右手三和弦转位上行序进在速度减慢的运用下使音乐张力持续累积,直至情绪顶峰。高潮处《天黑黑》起句回现,此处和弦式旋律(chordal melody)织体与乐曲最初开始的单声部旋律形成鲜明对比,极具交响感音效(见谱例4);乐句间的衔接(第88、91、94小节)以双手八度反向进行,也将音乐张力最大释放,分离悲愤之情宣泄而出。

(3)情绪缓和描绘:作品在A 段高潮后,悲愤情绪随着第98—106小节旋律织体经和弦式回归到单声部线条得以缓和,音乐向B 段的回忆场景过渡。A 段最后3个小节(第106—108小节)左手低声部连续于G 和F 音之间的重复,速度逐渐放缓直至在最后一个音上的停留作自由延长都突出体现了音乐逐渐转入回忆场景的动态化描绘。

(4)情绪激昂的音乐营造:通过第195—198小节音乐提速的过渡,音乐织体在第172小节开始转变为双手急速和声齐奏上行序进,连续的5/8拍节奏律动使心跳呼吸都变得更急促。在乐曲再次达到高潮前,第245小节以每个快速上行和弦奏两次(chords double played)的方式推进,比之前A段推向高潮的单奏上行和弦(第85小节)情绪更浓烈。当高潮处《天黑黑》起句的旋律再次奏响时,充分表达出作者对两岸骨肉分离悲愤,艺术性的表达栩栩如生。

三、《望海》时代意义体现

《望海》是一首将中国风格与现代钢琴作曲技法融合较好的当代中国优秀钢琴作品,具有丰富的钢琴化特色体现,这对推动中国钢琴创作、表演事业的发展及丰富当代中国钢琴作品储备有着积极的意义。所谓“中国风格”并非简单体现在五声音阶等中国元素的运用,而是与中华优秀传统文化紧密相连,蕴含中国人文精神的音乐观气质,正如学者蒲方所言:“‘中国风格’原本并没有标准,今后也不可能有明确的标准,每位热爱音乐、热爱祖国的作曲家都会创作出他心中的‘中国风格’,这种风格与他本人对中国文化的理解和认识,对祖国、对人类命运的关怀常常融合在一起,唯有打破传统思想束缚,敞开心扉接纳多种音乐观念,才能体会出真正的‘中国风格’。”④

本文通过解析钢琴作品《望海》,在美学追求及时代脉动视角下,从音乐分析入手触摸到海峡两岸同胞血浓于水的民族文化之根,寻到两岸同胞共同的文化精神家园。《望海》以音乐作品的形式传递出两岸一家亲的骨肉同胞情,谱写出的不只是新时代的乐章、两岸中国人的心声,更体现出将梦想化为实际推动力,期待两岸同圆中国梦!

注释:

①王云飞,青年作曲家,浙江音乐学院作曲与指挥系副主任,副教授。创作有多部各类体裁的声乐、器乐作品。近年来,将民族器乐作品作为创作重心,已有多部优秀民族室内乐、管弦乐作品。曾荣获“中国音乐金钟奖”作品奖等奖项并受邀为中央民族乐团等多家知名乐团委约创作。其作品多次荣获国家艺术基金立项资助,并在海内外多地成功上演,受到广泛关注及好评。

②巴托克认为,“越是原始的歌曲,其和声与伴奏越有可能写得特别……在风格原始的曲调中是找不到与三和弦有任何刻板的联系的。没有这种联系也就是没有限制,没有这种限制,也就是对那善于运用的人提供了更大的自由。”参见贝拉·巴托克著,陈洪、季子、廖乃雄译:《巴托克论文书信选》,音乐出版社,1961,第20页。

③阿诺德·勋伯格著,吴佩华译,顾连理校:《作曲基本原理》,上海音乐出版社,2014,第128页。

④蒲方:《辉煌,还看今朝——70年钢琴艺术纵横谈》,载《钢琴艺术》,2019年第10期,第33—34页。