抗战胜利初期《松花江》重唱未刊手稿研究*

2023-07-23温和李铮

温和 李铮

内容提要: 一份属于重庆“中央广播电台”下设“音乐组”的《松花江》重唱手稿显示,该台在抗战胜利初期每周二晚现场广播的歌咏音乐会作品是由专人负责选曲与编配的,而这份包含钢琴及合唱伴奏声部的工作手稿,正是这一历史时期广播歌咏工作及其艺术追求的真实写照。文章通过对这份未刊手稿的历史考证及草稿研究,观察《松花江上》战时的传播与改编,并以此管窥“中央广播电台音乐组”的战时歌咏宣传工作对音乐作品历史版本的影响。

1940年2月,国民党各地机关报刊纷纷转载了重庆“教育部”一条关于著名抗战歌曲《松花江上》的通令,要求各地学校及社会教育机关在公开演唱《松花江上》时,必须与被作曲家刘雪庵一同编入《流亡三部曲》的另外两首歌曲——《流亡曲》《复仇曲》(又名《上前线》)——共同“合唱”(即不得单独演唱)。从《福建民报》2月7日第三版所刊发的《〈松花江上〉改订为三部曲》通讯可以看出,该报转载的“重庆中央社”电令并明确规定,这三首被合作表演的《流亡曲》从此定名《松花江上三部曲》:

【重庆“中央社”六日电】各地流行之《流亡曲》、一名《松花江上》,乐谱歌词虽具艺术价值,然乏进取精神,若自成一曲,不无流弊,嗣由刘雪庵续成三部曲,使全曲情绪由哀感而转趋激动,足以振奋人心。“教育部”特将该三部曲定名《松花江上》,并将第二第三部歌词,略加修正,通令各省市教育厅局,转饬所属各学校各社会教育机关,凡歌唱该曲,应将改订全份之三部合唱,不得单独唱第一部云。

随着全国各地对这一“教育部”通令的陆续刊发①,同年的《教育通讯》第三卷第六期并刊发了《松花江上三部曲》的简谱,以此保障该通令在全国的具体实施(见谱例1)。

谱例1 1940年第三卷第六期《教育通讯》所刊载《松花江上》歌谱

从以上《教育通讯》公开刊发的歌谱可以看出,尽管其“第一部”的旋律、节拍与刘雪庵两年前初刊于《战歌》上的《流亡三部曲》完全相同,但标题确从《流亡三部曲》更换成了《松花江上三部曲》,由此可见“教育部”禁止歌曲《松花江上》单独流传的意志。

然而,一份属于重庆“中央广播电台音乐组”的《松花江》工作手稿显示,最晚在抗战胜利初期,被重庆“教育部”明令“不得单独唱”的《松花江上》,已被单独编配并被“中央广播电台”予以全国范围的广播。非但如此,将这份历史手稿与重庆“教育部”要求“三部合唱”的歌谱稍加比较便能发现,被公开广播于全国最有影响歌咏节目的《松花江》重唱,无论在节拍、节奏以及旋律表现都与“教育部”所要求的《松花江上三部曲》有明显不同。下文即对这份珍贵的《松花江》未刊重唱手稿进行历史考证与研究,探索抗战音乐作品的传播途径,并以此管窥“中央广播电台音乐组”(以下简称“音乐组”)的战时歌咏宣传工作,及其对音乐作品历史版本之影响。

一、重唱手稿的历史信息

作为抗战胜利初期“音乐组”的工作原稿,作者在这份标注有创作信息及工作提示的《松花江》重唱手稿中留下了显露时代精神及个人气质的写本信息,包括透露其教育背景的英文书写习惯、熟练运用声部标注的专业作曲训练,以及其他可资历史考察的具体写本信息。

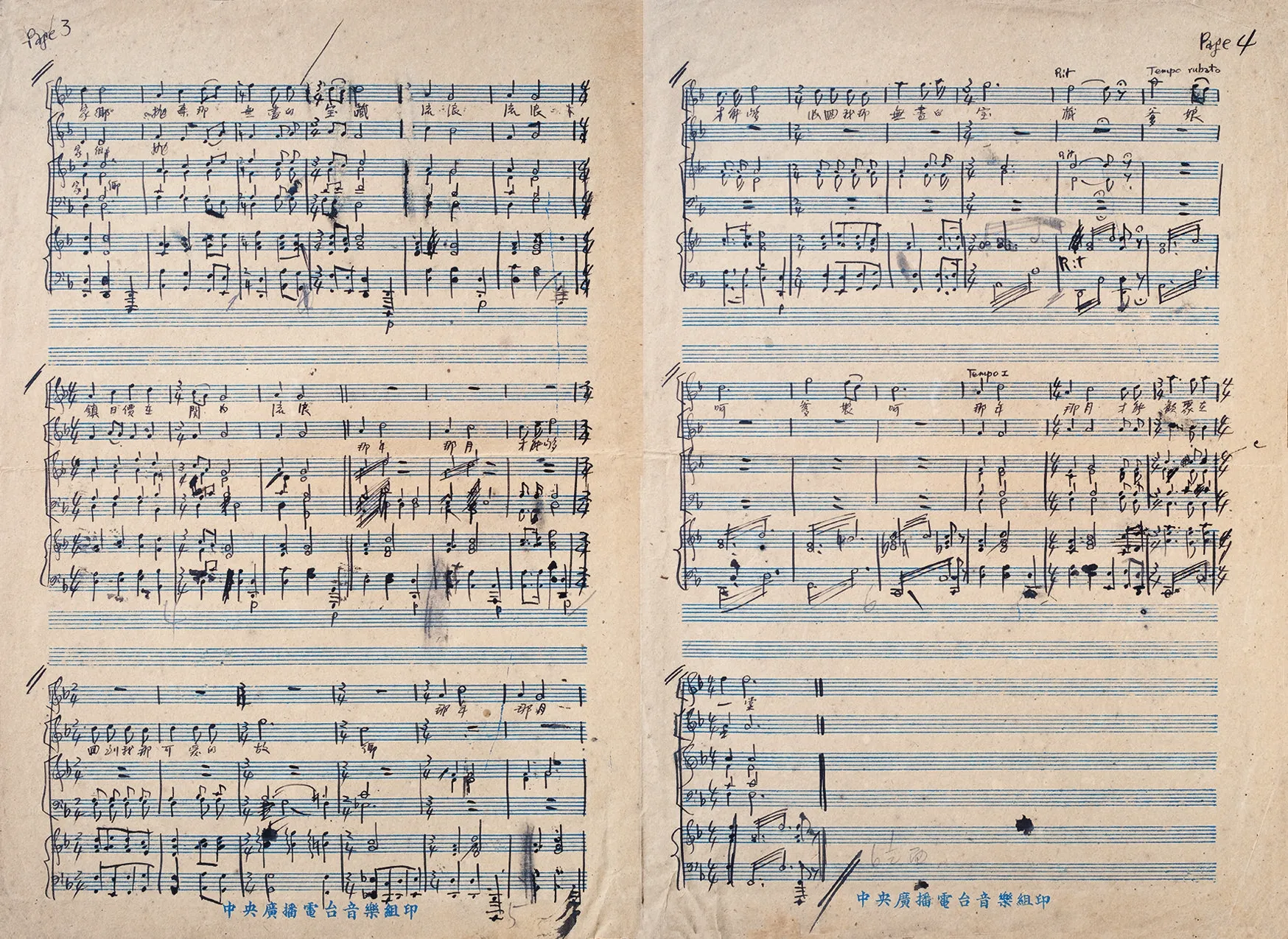

(1)乐谱手稿共4页,以蓝黑墨水写作在印有“音乐组”印标的对开式16行总谱纸上,每页乐谱的内页上角以英文标注页码。谱纸中央折痕的两端有轻微破损,显示出长年被折叠存放的痕迹;

(2)标题《松花江》记写在第一页谱纸的天头右侧中央,作曲信息分两行注写,上行为“词曲作者不详”、下行为“丁火编谱”以及写作日期——“1946.2.22”;

(3)手稿以六行总谱的形态分行写作被标注为“Soprano Solo”“Tenor Solo”“Chorus or Quartet”以及“Piano”的声部,明确了乐曲的表演形式为带合唱及钢琴伴奏之混声重唱;

(4)除了蓝黑墨水的正常书写之外,手稿还包含大量同色钢笔的涂改及铅笔所作的修正与标注,显示出作品的“原稿”属性②。钢笔修改部分主要针对手稿中的错误记谱、音高、声部作订正、调整,铅笔部分内容则是对抄写以及排练或出版时调整页面布局的提示。

如图1所示,此工作手稿是对当时已广为流传的《松花江上》所进行的重唱编写,此重唱版本的编写日期事实上距歌曲原作者张寒晖的逝世(1946年3月11日)不过早了二十天,但由于《松花江上》词曲作者身份直到中华人民共和国成立初期才被公开③,重唱手稿上的“词曲作者不详”不仅反映了编写的历史年代,也印证了抗战胜利初期《松花江上》作者不为人知的“历史事实”。结合谱纸上“中央广播电台音乐组印”的历史印标及作者详细标注的写作时间“1946.2.22”,可以明确这份乐谱属于“音乐组”的工作手稿,又因为其时正值“中央广播电台”跟随国民党政府还都南京之前的最后岁月④,因此也可以进一步认定,重唱手稿的书写地点仍在“广播大厦”的所在地——重庆。

图1 《松花江》重唱手稿1—2页

成立于1935年的“音乐组”,1937年随国民政府西迁重庆后,因战时的宣传需要,由原来所隶属的南京“中央广播电台”传音科独立出来并予以扩充,到1939年6月已是拥有下设国乐队和管弦乐队的专业乐团,通过考试录用了许如晖、郑体思、杨竟明、孙培章等器乐人才,并聘请演奏家程午嘉、瞿安华,作曲家吴伯超、贺绿汀、王沛纶等担任专职或兼职工作⑤。而“中央广播电台”作为抗战期间被视为海陆空军以外“第四战线”主阵地的宣传机器,在对抗日本法西斯战争中除了发表历史性的战时动员演讲,还在每日的广播节目中滚动播出抗日救亡的歌咏作品。为了宣传抗日,“音乐组”设立“声乐股”以供应日常歌咏的演播,由钢琴演奏家高义负责,发展了曾宪恩、李克莹、朱崇懋、臧玉琰等歌唱家的加入⑥,并创作了大量优秀的独唱及合唱歌咏作品,以广播音乐会的形式发挥对外广播的强大影响力⑦。1946年9月1日起复刊发行的《广播周报》显示,抗战胜利初期的歌咏直播时间固定在每周二晚上8点15分开始的15分钟,通常由曾宪恩、陈曦、王令诲、刘文干、高星岗等歌唱家完成3组(每组1—2支)独唱、重唱的演播(见表1)。

表1 1946年11月1日晚间歌咏音乐会节目⑧

从《广播周报》(复刊版)所刊载的节目内容可以看出,这一时期出现在歌咏直播节目的声乐作品,除了少数的欧洲声乐作品,主要是黄自、张定和、夏之秋、刘雪庵、陈田鹤、江定仙、应尚能等人的艺术歌曲,以及“音乐组”创作编写的重唱作品,每次音乐会固定由高义进行钢琴伴奏,直至1947年夏之后结束这一节目传统⑨。尽管本文这份印有“中央广播电台音乐组印”印标的《松花江》重唱乐谱未能见载于半年后才复刊的《广播周报》,但从重唱作品的音乐形式,尤其合唱及钢琴伴奏的写作来看,无疑属于“音乐组”专为广播歌咏音乐会编写的“特殊”工作手稿。

二、“编谱者”考证

《松花江》重唱手稿上标题右侧的作者信息显示,这份重唱乐谱的编谱者是一位叫作“丁火”的作曲家,然而在“音乐组”成员郑体思的回忆文章中⑩,并未找到“丁火”这个名字。因此手稿研究的第一个工作,便是考证这位疑似笔名的“丁火”的真实身份。

所幸“音乐组”1941年之后新设的“作曲专员”岗位提供了明晰的线索。

1941年3月,由于“音乐组”下设的管弦乐队改隶重庆“教育部”,国乐队的经费和编制进一步扩大,并吸引了更多的音乐人才,于是发展成为拥有专职指挥及“作曲专员”的“新型专业民族管弦乐队”。作曲专员的加入不仅丰富了国乐队的“新型国乐曲的创作”,并探索出以国乐队为声乐伴奏的全新表演方式,根据郑体思的回忆,重庆谈判时接待中共代表团的音乐演出中,女高音歌唱家曾宪恩便在国乐队伴奏下演唱了“音乐组”创作的独唱曲《还乡行》,给美国特使马歇尔留下深刻的印象⑪。

“音乐组”的两位作曲专员,一位是擅长扬琴、琵琶等乐器的国乐独奏高手,早在1936年已考入“中央广播电台”的播音员黄锦培;另一位则是黄自的及门弟子⑫,1941年新聘的作曲家张定和。值得注意的是,后者在被聘为“音乐组”作曲专员之前,曾服务于重庆“教育部社会教育第二工作团”负责《抗战歌曲新集》的编辑。从出版的《抗战歌曲新集》第1辑可以看出,编者收录了相当数量由“丁火”创作的独唱与合唱歌曲,其中一首在后方广为流传的《抗战建国歌》,是与一位署名“幻火”的词作者合作的。

有趣的是,在张定和晚年整理的自传手稿《定和自叙》中,作曲家整理这一时期创作的歌曲作品时详细标注了每首作品的词作者,其中写到《抗战歌曲新集》第1辑中的《抗战建国歌》时,特别标注有“五弟寰和作词”的字样;而对另一首“音乐组”时期创作的《我要问句话》所标识的词作者仍为“丁火”(见图2)——由此我们推断,“丁火”与“幻火”是张定和与五弟张寰和约定的笔名⑬,二者同取自“定和”“寰和”的江苏方言发音。从现有的资料来看,“丁火”这一笔名被张定和专用于音乐的发表当不晚于1938年。⑭

图2 《定和自叙》手稿中的部分作品目录

张定和(1916—2011)是20世纪中国文化史上颇具影响的苏州九如巷张氏十姐弟之一,被美国历史学家金安平(Annping Chin)称作“合肥四姐妹”(Four Sisters of Hofei)⑮张元和、张允和、张兆和、张充和的三弟。1933年至1937年在上海国立音专随黄自先生选修音乐理论和作曲,创作了大量有学院风格的艺术歌曲。1938年辗转到了重庆后,先是在国立戏剧专科学校教书,一年后因胃病离职并在重庆“教育部社会教育第二工作团”兼职音乐编辑。在上文所引《定和自叙》手稿中,作曲家对这段经历有着详细的记述:

抗战期间,除了在剧专工作了一年多,因胃病出院后,就到重庆南岸长生桥,在教育部社会教育第二工作团编辑《抗战歌曲新集》,边工作,边养病。后来到国立歌剧学校教课一个时期。又到“中央广播电台音乐组”任作曲专员。

作为广播电台专聘的作曲专员,1941年张定和加入“音乐组”后,除了为国乐队创作扬琴独奏曲《涟漪操》、竹笛独奏曲《江干夜笛》、胡琴重奏曲《数花名》、民乐合奏曲《风云际会》《关山月》《芳草咏》等民乐作品,以及为“音乐组”改革试制的新乐器而作的独奏曲——如为“十一孔新笛”而作的《湖上》——之外,也创作了大量爱国的歌咏作品以付“声乐股”广播之用。曾受张定和作曲教导的音乐家罗志英曾经回忆:

张定和在重庆的八年间,除曾在江安国立剧专任教一年……其余年代主要任职于重庆的“中央广播电台”音乐组专职作曲工作,除继续为话剧创作插曲,同时还谱写了大量抗日爱国歌曲和抒情歌曲,如《神圣的抗战》《军民合作歌》《抗战建国歌》《凯旋歌》《胜利狂欢曲》《春晓》《江南梦》《江南昔日风光好》等……以及中国民族乐器独奏曲、合奏曲等一百多首,并在电台定期广播的音乐会中演出。他创作的抒情艺术歌曲有许多像音画一样,给人以优美丰富的联想。⑯

除了罗志英提到的这些歌曲之外,张定和这一时期创作的爱国抒情歌曲如《我要问句话》(丁火词)、《嘉陵江水静静流》(江村词)、《大江东去》(苏轼词)、《黄昏之祷》(林庚诗)、《城上斜阳画角哀》(陆游词)、《偶然》(徐志摩诗)、《东南第一枝·咏桃》(纳兰性德词)等,也都是传唱一时的佳作,尽管张定和对自己的艺术歌曲向来只以“男高音独唱曲”“女高音独唱曲”的形式予以标注,但根据国乐队同事高子铭的回忆,被作曲家本人标为“女高音独唱曲”的《东风第一枝·咏桃》,便是“音乐组”以“国乐伴奏”的一首女声独唱。⑰

从《定和自叙》手稿他回忆在“音乐组”工作与生活的片段中,可以看出他繁重的创作任务:

音乐组有一个几十人组成的民族乐队。所以这段时间主要是为民乐的独奏、合奏写曲子。也还写了不少歌曲,大多是用民乐伴奏的。音乐组的日常工作,就是排练和演出。每星期定期举行广播音乐会。新节目常常突击,例如,上午拿到歌词,连夜作曲,次日排练,晚上现场播出。有不少曲子都是这样写成的。在电台,直到一九四六年离开重庆。

这种“上午拿到歌词,连夜作曲,次日排练,晚上现场播出”的高强度创作从张定和这一时期的歌曲创作可以看出。根据作曲家自编的作品目录,这一时期他以“音乐组”组长陈济略的词写作的艺术歌曲即有《玉轮盈》《南歌子》《后湖春暮》《咏竹》(又名《浪淘沙》);另有激发抗战热情的群众歌曲作品,如《青年从军歌》(四部合唱,为赴缅抗日的青年军而作)、《从军行》(独唱,国乐伴奏)、《庆贺废除不平等条约歌》(又名《平等新约颂》,曾获重庆“教育部”为庆祝订立平等新约举办的无记名创作比赛第一名)等。正是由于张定和创作之丰,1944年4月15、16日两晚,“音乐组”在广播大厦举办了张定和的抗战歌曲专场音乐会,将他抗战期间的声乐作品二十首予以公开演出并广播⑱。

同时,曾在江安戏剧专科学校任教的张定和拥有丰富的合唱写作经验,任职“音乐组”之前即有《江南昔日风光好》(混声四部合唱曲,张寰和词)、《抗战建国歌》(混声合唱,张寰和词)、《艺术战壕颂》(混声合唱,罗亭词)、《我们的敌人》(混声四部合唱曲,丁火词)、《我要问句话》(无伴奏男声四部合唱曲,丁火词)、《青春不再》(混声二部合唱曲,郭蓝田词)、《青年中国》(混声四部合唱,李德英词)、《神圣的抗战》(混声四部合唱曲,马祖武词)等爱国作品。就职于“音乐组”期间,则作有《后湖春暮》(女声合唱,陈济略词)、《桃源行》(混声重唱,王维诗)、《青年从军歌》(混声四部合唱,陈济略词)、《平等新约颂》(混声四部合唱,陈济略词)等多声部声乐作品,而重庆“中央广播电台”的合唱团则为他的合唱写作提供了演出人员的供给⑲。其间他还为话剧《棠棣之花》(郭沫若著)、《正气歌》(吴祖光著)等话剧写作插曲,其中为《棠棣之花》写作的插曲中即包含《去吧,兄弟呀》(混声合唱)、《风·火·蛾》(混声合唱)、《侬本枝头露》(女声三部合唱)等合唱曲,显示出对合唱体裁的偏好及创作经验的丰富。而前面已经谈到,这一时期“音乐组”每周的广播歌咏音乐会中,固定会有一至两组由钢琴伴奏的重唱表演。

毫无疑问,这时期“连夜作曲,次日排练,晚上现场播出”的组织工作以及重唱编写的工作传统,正是张定和这份《松花江》重唱手稿之所以出现的原因。⑳

三、音乐结构

重唱手稿全曲共70小节,复二部曲式,F 大调。全曲共使用了4/4、3/4、2/4三种节拍,整体上以3/4为主(见表2)。

表2 《松花江》重唱曲式结构图示

作品以2小节的钢琴前奏开始(见谱例2)

谱例2 前奏

开始的这2小节前奏使用的是4/4拍,很明显其主题来自男高音声部“衰老的爹娘”。这一主题在演唱时(见谱例3),“爹”“娘”是需要分别强调的两个相同的重拍,语气也更加肯定,因此使用的是2/4(4小节),而在开始的钢琴前奏中则不需要同样的强调。

谱例3 男高音声部材料1

在第一段女高音独唱的11小节主题中,有7小节是3/4拍,4小节是2/4。初看起来,在这11小节中有多次改变节拍,似乎十分自由让人难以把握其中的规律。实际上,这里的节拍安排与变化都与歌词结合的十分恰当且统一。首先,歌词中的“家”“上”“有”“矿”“那”都是相同的二分音符长音,除了“矿”(2/4拍),其他各字都位于3/4拍中的第二、三拍。其次,这样的节拍布局与节奏处理都与歌词本身的韵脚完全贴合,而且句读分明——第一段可分为两大句,第一句又包括两个乐节,乐句之间以及乐节之间都对应着之前二分音符的长音。无论是演唱或是朗诵,都显得韵味十足并富艺术性,例如第一句中的“在”字是这段的最高音,同时又与之前的“家”字在音高上形成四度向上的跳进(是演唱的逻辑重音),把“在”安排在小节的强拍就显得自然又符合规律(在有的版本中,“在”字位于4/4拍的最后一拍就显得不太恰当)。

在第二段(B段)中,合唱队的进入形成了对独唱声部的烘托,同时由于歌词“九一八”的关系形成呼喊式的音调,并且出现了两次g2音,使得音乐在B段中达到了第一次高潮,但并不持久,很快就衰减下来。B段的节拍也是由3/4、2/4构成,但是由于歌词的原因(两句重复),节拍的变化没有A 段频繁。B段分为7+7的两句,为平行重复关系。

谱例4 男高音声部材料2

在这里每一句的7小节中,前2小节都是3/4拍,后5小节都是2/4拍(见谱例4)。很明显,后5小节的主题与A 段的结束句的后半部分(“衰老的爹娘”,见谱例2)旋律写法一致,都呈现逐渐下行的方式,也使用了相同的节拍,使结构保持统一。这样,A、B两段就形成了复合结构的第一部分。

第三段C段,两个独唱声部与合唱声部第一次形成齐唱的形式,音色与之前两段有一定对比。结构为5+5的两个对比乐句。这里的节拍以3/4为主,2/4与4/4(第一次出现)各只有1小节。这个段落的篇幅相对较短,是向全曲最后一段中音乐高潮的过渡,节拍变化也最少。

第四段D 段是全曲的重心,也是高潮部分之所在。首先第一句进入的是男高音与男声合唱,这样的音色组合是第一次,第二句则变为女高音与女声合唱音色。在前两句各7小节中,第一句有4小节3/4拍,3小节2/4拍,第二句有5小节3/4拍,2小节2/4拍。第一句结束时,“乡”字由前1小节的3/4拍变为2/4拍,去掉一个单位拍是为了与第二句衔接得更加紧凑,而第二句结束,“藏”字与前1小节的3/4拍保持一致且有减慢与自由延长的八分休止,目的是独唱女高音接下去更充分地再次演唱出全曲最高音a2! 第三句由于歌词单一且重复,所以形成了全曲唯一没有变化节拍(3/4)的乐句,而结束句中出现的4/4拍又与全曲开始前奏中的4/4拍形成呼应的统一关系。

纵观全曲,3/4拍是贯穿全曲的核心节拍,它与歌词、旋律音高合理地、富有逻辑地切合在一起。同时,在与二拍子转换的过程中,很好地适应了歌词的归韵以及变化,使得歌曲富有歌唱、朗诵式的韵律,增强了音乐的感染力,丰富了音乐表现力,并对音乐形象的塑造起到了非常重要的推动作用。这些充分说明,张定和对汉语语言与歌曲旋律、节奏、节拍之间的关系处理是非常有经验的。另外,从全曲结构图示中不难发现,全曲的节拍布局也是音乐结构的核心结构力之一,起着重要的作用。

四、手稿修改分析

整体而言,张定和对手稿的修改包括两种类型:1.钢笔修改部分;2.铅笔修改部分。

钢笔修改部分主要针对的是手稿中错误记谱、音高、声部作订正、调整。张定和在手稿第1页第1小节,修改了引子中的拍号——将3/4拍修改为4/4。这一修改的原因在于原歌曲开始为3/4拍,而这里的引子是张定和改编而增加,如前文所述,引子来自“衰老的爹娘”的2/4拍主题。

在手稿第2页,他把第一行女高音声部的前6小节所有的音全部擦去,重新修改为整小节休止。仔细与男高音声部的音相比较,还是可以辨认出女高音原本有的音是误抄写了男高音声部的音。第3、4小节,分别去掉了钢琴与男高音独唱声部中记谱错误的符干方向,同时把第一行倒数第2小节原本非常不清晰的钢琴高声部重新抄写一次,并用双箭头标记出来。总谱第2行第4小节,他将合唱女高音声部原来的g音修改为降b音(见图3),主要目的是为了改变和弦的性质与排列——降b音在这里是d小调的导七和弦的七音(代替了不应该重复出现的和弦五音g音)。这一页的最后一小节,对原本不清晰的独唱女高音和合唱男高音声部的C音和A 音加以明确说明。

图3 手稿第2页的和弦修订

在手稿第3页,总谱第一行第4、5小节有擦除痕迹,较明确的是擦去了原本第5小节有的3/4拍号标记,把它提前到了第4小节,同时,对第4小节所有的人声声部的某些音高作了修改,但是原来的音高已无法辨认。第5小节修改了钢琴高声部的和弦,将原本的c—f—a和弦修改为d—f—a和弦。总谱第2行第3、4小节中的合唱声部经过修改,与第一行最后两小节合唱声部的音基本保持一致,原因是这里前后的旋律基本一致。第二行最后3小节中,张定和划去了四个合唱声部原本所有的音(与男高音独唱旋律重复),将女声合唱声部完全休止,并修改了男声合唱的音高。修改后的结果是,此时的歌曲主题是独唱男高音与男声合唱的单一音色,而接下去主题则是独唱女高音与女声合唱的单一音色,如此这般的音色布局显得既有对比又符合逻辑。总谱第3行的第3小节,将合唱男低音的d音改为e音,把原来的F大调Ⅱ和弦改为现在的Ⅶ6和弦增加紧张性,以便烘托此时独唱女高音旋律的高潮部分。

在手稿第4页,总谱第一行第4、5小节,张定和修改了钢琴声部的原本震音、二分音符演奏法,将其调整为二分附点音符、震音。总谱第二行最后一小节,将合唱女低音原来的e音修改为f音,结果造成这拍的和声不明确——钢琴声部的附加六音的属和弦c—e—a与这个f音有冲突(而且在同一小节的第3拍,这个属和弦又与男高音独唱的降b音冲突),使这拍(附加f音的c—e—a)与第三拍(附加降b音的c—e—a)的和弦都增加了紧张性。

张定和对手稿中用铅笔修改的部分显示出与用钢笔修改部分截然不同的目的。(见图4)

图4 《松花江》重唱手稿3—4页

在手稿第1页,在总谱第一行最后一小节中的独唱男高音、四个合唱声部画上叉号,同时,用括号括住独唱女高音与钢琴声部并注明“三个五线谱”(五线谱是笔者的解读,在手稿中写的是五条线。下同)。很明显,张定和修改的意思是将原有的独唱男高音以及合唱声部都去掉,只保留独唱女高音与钢琴声部三行五线谱。当钢琴的引子结束,独唱女高音进入时以及总谱第三行第1小节都增加了反复记号,意为独唱女高音要完全重复一遍,而且在总谱第二行还写明“二次”。在手稿第1页左边,张定和用铅笔标明“第一面上空三个五线谱”,这里的意思应该是总谱的第一行与第二行之间空三行五线谱。在总谱第二行最后1小节标明“/1”,我们对此的解读是,当再次抄谱或印刷时,到此处为第1页。(相类似的标记还有/2、/3……直到全曲结束标记“6 1/2面”)。手稿第1页的总谱第三行开始处标记“四个五线谱”以及在合唱声部画叉号,意为只保留男、女独唱声部以及钢琴声部一共四行五线谱。同一行,在第2至第4小节的钢琴声部下方标记“此记号表示伴奏同前,此处省写/”,意思是说明钢琴声部并不是没有音符,而是因为此时男高音的旋律与歌曲开始的女高音旋律一致,所以钢琴应该与开始时保持一致,写初稿时只是省略记谱。

在手稿第2页总谱第一行第3小节有一个很明显的带箭头弧线,并与第1页总谱第二行第4小节相连。这里的意图是因为在第1页中省写了部分钢琴伴奏而提示抄谱员注意:此时钢琴声部在这两处是连接的。在这一行的第6小节下方增加“/2”标记,这样接下去的小节合唱声部进入则会显示在新的一页——第3页上(相对于第2行总谱的第2小节,张定和划去了原本有的“/2”标记,现在的页数安排是较为合理的,否则演唱“衰老的爹娘”时的4行五线谱无法与接下去的6行五线谱相连)。同时,张定和在右边标注“六个五线谱”,意为此时开始的总谱都是六行记谱。在这行的最后1小节开始处增加了反复记号直到第二行第6小节,并标注“二次”,意为独唱女高音与合唱都要反复演唱一遍。同时,在这小节中的合唱声部中标记较长的斜线,意为合唱声部与前7小节的音相同而省略记谱。同时这里还画出带箭头的弧线,意为此时的钢琴声部也与前7小节的钢琴声部的音相同。在手稿第3、4页中的铅笔修改中的阿拉伯数字只是标记了再次抄写或出版时每一页的页码。

综上可见,张定和对手稿的两种修改类型是不同的,钢笔部分是对音乐创作的修改,而铅笔部分则是对抄写的提示以及出版时调整页面布局。我们认为,后者的目的主要是为了适应当时演出以及节目录制播出的需要,比如两次反复女高音独唱段落。

五、与“流亡版”的版本比较

1937年,有人给在上海创办抗战音乐刊物《战歌》的作曲家刘雪庵送去油印的《松花江上》歌谱,希望在《战歌》上发表,刘雪庵因觉情绪过于消沉不利于宣传抗日而暂未处理。而上海沦陷后,作曲家在赴武汉途中遇“文救内地工作委员会”的负责人江陵,二人谈到《松花江上》时,决定合作写作《流亡三部曲》以鼓励战斗的热情,并使《松花江上》作为《流亡三部曲》之第一部《离家》仍以“佚名”的署名发表在《战歌》的第6期上。在同一期的《战歌》中,刘雪庵本人并写作《流亡曲写作的经过》对《流亡三部曲》进行介绍:

也许是因为三歌曲及四歌曲在国外引起部分人的注意罢,去年二月中居然有几位欧美作曲者要我尝试写几个以中国故事东方的情绪为出发点的小歌剧,当时也颇引起我的兴趣想着手一干,只以限于人事的纷纭同脚本的缺乏遂致无形中搁置下来。等到八一三全面抗战的局势形成过后,许多不愿做亡国奴的热血青年,都自动起来组织救亡宣传团到内地农村作唤起民众的工作……不久,战歌出到第三期了,有一位朋友送一张油印的松花江歌谱给我,他说这是平津流亡同学中最流行的曲子,希望我在《战歌》上发表出来介绍给大家唱,我把那张歌谱带回来看过一遍之后,词曲的句子,尚无很大问题,觉得使人最不适的就是太哀感销[消]沉了……无聊时我们就随便谈,由救亡运动谈到新音乐,由新音乐谈到作曲,由作曲谈到松花江流行之利弊,于是触动了她先生的灵感,两天以内写出流亡曲第二部的歌词交我即立刻给他配一个承上启下的曲调,好把松花江联[连]缀起来变成一个三部曲,指示一般流浪人的出路……㉑

刘雪庵的这段记述给我们提供了一个重要的线索:他在全文一直以“松花江”称谓被他编入《流亡三部曲》的第一部歌曲,而只有在署名“江陵雪庵”的《流亡三部曲》中,才在第一部《离家》下以括弧做上“松花江上”的标注(见图5)。

图5 发表在《战歌》(1938)中的《松花江上》

也就是说,今天被我们惯作为《松花江上》的歌曲,本来即以《松花江》为单曲的标题,只有在《流亡三部曲》的乐谱中,才致以“松花江上”的称呼,而文首所揭示的战时重庆“教育部”之通令,导致了“松花江上”成为三部曲的专名。

而从《松花江》重唱谱的定名可以看出,作为曾参加抗战歌集编辑工作的作曲家,张定和不仅对刘雪庵编入《流亡三部曲》的《松花江》熟悉不过,并对当时人们仅知道词曲作者是一位“东北军官”㉒的《松花江》原曲也甚为了解——值得一提的是,张定和曾为吴祖光描写东北抗日联军的话剧《凤凰城》创作与《松花江》一样用“凄婉悲伤的音调”表现相似情境的插曲《流亡之歌》(1938)并在后方广为流传㉓,以至于抗战胜利后中国工农红军第十三军政治部出版的《抗战歌曲辑》的乐谱封面,即以《流亡三部曲》与《流亡之歌》共同作为副标题(见图6)。

图6 《抗日歌曲辑》封面

张定和对《松花江》原曲的了解更体现在他对歌曲节拍的处理上。在《战歌》的《流亡曲写作的经过》中,刘雪庵曾经写道:“现在这首歌曲总算把它完成了,而且形式上已具有戏剧化的意向,与过去一般的救亡歌截然不同,第一部就利用已经流行的《松花江》,但把它的小节重新划分,不妥的字音给他改正过来,再加上男声女声独唱齐唱的变化,而又把情绪由感伤凄婉转而为高亢激昂,一直到烧起战斗的热情,建立一个最后胜利的信念为止。”㉔由于刘雪庵的修改,《流亡三部曲》中的《松花江上》在旋律及节拍上发生了不小变化,表现出较多刘雪庵的创作特点。但从《松花江》重唱手稿来看,张定和并没有采纳刘雪庵在《流亡三部曲》中所做的改动,甚至在节拍的设计处理上,灵活使用4/4、3/4、2/4三种节拍予以情感的抒发表现,与刘雪庵的“重新划分”有很大不同。这些不同包括但不限于:

1.整体上,张定和使用了三种节拍:2/4、3/4、4/4,刘雪庵则使用了两种:4/4、3/4。如果将前者的2/4拍、4/4拍合为一类,则有27小节,3/4拍有41小节;而后者中4/4拍一共32小节,3/4拍一共35小节。很明显,张定和写的重唱版的三拍子占比更多。

2.在A 段中(歌词至“大豆高粱”),重唱版有2/4、3/4两种节拍,刘雪庵所写的“流亡版”则只使用了4/4拍。如果以单位拍计算,这个段落中,前者一共28拍,后者29拍。这一拍的差别在于歌词中“松花江上”的“上”的时值,前者为一拍,后者为两拍。前文提到“歌词中的‘家’‘上’‘有’‘矿’‘那’都是相同的二分音符长音”,所以整体显得统一,韵律一致、协调,而后者在这里相对少一拍,乐节之间的区分不明显,演唱或朗诵时,内心会有不平衡感——第二个乐节“那里有”会显得提前进入。在音乐作品中,对音的时值、节拍的使用方面,首先取决于作者的思考、情感体验,同时也涉及音乐的表现。而结构中平衡与不平衡的现象都很常见,都有各自表现的特点和适用范围,本身无优劣之分。

3.在B段中,重唱版仍然有2/4、3/4两种节拍(2/4拍为主),而流亡版只使用了3/4拍。在这里,作者对节拍的使用显得差异较大:前者从强拍进入,强调“九一八”的“九”,而后者从弱拍进入,强调“八”;之后的歌词“从那个悲惨的时候”,合唱版只用了2/4拍,一共4个节拍重音,分别是“从”“悲”“时”“候”,强调并突出了语言的逻辑重音。“流亡版”在这里节拍重音分别是“那”“时”,只有两个,值得注意的是“重唱版”将“悲”放在强拍上,具有强烈的表现性,效果较好。

4.在C段中(从“脱离了我的家乡”开始),“流亡版”在整个10小节中,只使用了1小节的4/4拍(其余皆为3/4),“重唱版”的2/4、4/4拍各有1小节,其余为3/4拍。前者的强拍分别是“整日价在关内”的“日”“价”,而后者的4/4拍强拍分别是“整”“在”。两个版本在这里的音高相同,从“日”到“价”都是四度上行跳进,所以,重唱版的强拍重音是更合理的。

5.在D段中,歌词“我那无尽的宝藏”中,从“那”到“无”是上行六度大跳至全曲最高音a2,重唱版将高潮放在2/4的强拍,相比较而言,流亡版是在3/4拍的第二拍,显然前者更加合理。

结语

综上所述,张定和的《松花江》重唱写作相对刘雪庵流亡三部曲中的《松花江上》有独立的写作思考及艺术表现:一方面充分显示出“音乐组”在歌咏广播节目上的艺术追求;另一方面更明显的则是借助广播的传播力,张定和这一版本的音乐处理也发挥了更广泛的影响。正是由于“音乐组”的强大影响力,导致抗战后流行的《松花江上》不仅从重庆“教育部”战时通令的“三部合唱”中重新独立出来,并在歌曲的节拍、节奏以及旋律情感的表现方面,全面替代了“流亡版”,从而导致将来这首仍因“流亡版”的旧称被习惯称为《松花江上》的单曲之流传及出版,更多地保留“音乐组”所排练演播的版本。

值得注意的是,《共产党员(河北)》2021年第21期刊发了河北博物院收藏的《张寒晖歌曲集》手抄本,披露了作曲家生前一些歌曲的抄谱:

该手抄本长33.5厘米、宽23.5厘米,共58页。汇集了张寒晖1941年创作和抄录的中外优秀歌曲50余首,其中在1936年秋创作的著名抗日歌曲《松花江上》,唱出了人们对家乡的怀恋和对日本帝国主义的仇恨,成为鼓舞人民英勇抗日的战斗号角。㉕

从随刊提供的张寒晖手迹可以看出,尽管这本手抄本是作曲家在1941年所抄录,但是作曲家所记录下的《松花江上》是以3/4拍记谱,旋律也与刘雪庵改写版较为不同。这当然也从另一个侧面反映,作曲家本人对于重庆“教育部”以政令的形式传播他的作品并不以为然。而今天通行的《松花江上》版本则无疑显示,重庆“教育部”电令人们遵守某一音乐样板的举动并未成为历史的最终选择,从《松花江上》在抗战后被单独传播的角度而言,重庆“教育部”之以政令影响音乐作品传播的形式无疑正式宣告失败。

注释:

①如《甘肃民国日报》2月7日第1版、《武汉日报》2月14日第1版等,都对上文进行了全文刊发,惟时间稍有先后。

②关于手稿的类别辨认,参见瞿枫:《舒伯特〈D大调第十交响曲〉:再思“草稿研究”及其核心问题》,载《音乐研究》,2020年第2期,第114—131页。

③出于对词曲作者张寒晖的保护,《松花江上》在早期传播中被传播者有意隐匿了作者身份,以至于这首在战时广泛印发并流传的著名歌曲一直以佚名形式被传播与出版,直到1950年张寒晖的遗孀刘芳将其编入《人民艺术家张寒晖同志遗作歌曲集》并交由“西北文学艺术工作者代表大会筹备委员会”出版发行,人们才据此确认了作者的身份。

④“中央广播电台”自1946年初起成立“还都委员会”,由升任“音乐组”组长的甘涛作为总领队,从4月开始向南京进发,并于5月5日于南京正式恢复播音。细节可参见汪学起、是翰生:《第四战线——国民党中央广播电台掇实》,中国文史出版社,1988,第174—176页。

⑤郑体思:《我国第一支新型专业民族管弦乐队的诞生与发展》,载《黄钟》,1998年第2期。

⑥同⑤。

⑦如《新华日报》1943 年5 月18 日的新闻报道:“(中央社讯)十日来听众六千人,今(十七)日为最后一日,由该台音乐组举行歌咏国乐联合音乐会,此次广播旬,得渝市各音乐团体合作,至是圆满结束,该台并将于月内相应伦敦英国皇家广播公司(BBC)之同盟国战局检讨广播,举行同盟国战局检讨集体广播演讲会。”可以看出“音乐组”的抗战歌咏宣传工作及其对外广播之影响。

⑧该表根据《广播周报》(复刊卷)1946 年第4 期“中央广播电台”放送节目单该时段内容制订。

⑨根据《广播周报》(复刊版)本年度的节目表可以推断,广播歌咏音乐会的结束与“作曲专员”张定和离职有关,张定和1947 年夏离开“中央广播电台”,歌咏音乐会的节目内容9 月起淡出“中央广播电台”。

⑩同⑤。

⑪同⑤。

⑫根据张定和晚年自编的《定和自叙》手稿,他从1933年起在上海国立音专“黄自先生的和声课上”正式学习作曲,后又随黄先生迁居江湾邮亭里而到他家上课,直到1937年夏。另据刊载于上海国立音专校刊《音》第1682号的“选科及额外先科学生学分级别表”可知,编号519的张定和在校注册为“和声班”学员。(参见洛秦、钱仁平、张雄:《音·国立音乐院—国立音乐专科学校院校刊集(1928—1937)》,上海音乐学院出版社,2017)

⑬这种推断在张定和另一份自订的《创作目录》手稿中得到证实:在作曲家自订作品号37的混声四部合唱《我们的敌人》(1938)中,作曲家在词作者“丁火”的右侧,专门括号以“本名张定和”予以备注。该《创作目录》手稿影印件参见晋璟:《沧海遗珠蓝田埋玉——张定和重庆时期音乐作品史料梳理》,载《天津音乐学院学报》,2016年第1期。

⑭除了“丁火”之外,张定和另外也经常使用张橹(章鲁)、金萼等笔名用于作品的发表。由于张定和本人的艺术修养与全面的美术训练,“张橹”等也用于摄影等其他美术作品的署名,而“丁火”则专门于音乐创作的发表。

⑮金安平(1960—)是历史学家金毓黻的孙女,美国历史学家史景迁(Jonathan D.Spence)的妻子。Four Sisters of Hofei是她2003以英文写作的历史作品,这部著作的汉译本《合肥四姐妹》2007年由生活·读书·新知三联书店出版。

⑯罗志英:《作曲家张定和在重庆》,载《重庆文化史料》,2001年第1期,第24—26页。

⑰晋璟:《沧海遗珠蓝田埋玉——张定和重庆时期音乐作品史料梳理》。

⑱ 1944年4月14日《新华日报》(第三版)载:“作曲家张定和把他抗战以来所作一部分歌曲二十阙[阕],定十五、六日两天下午七时四十五分,假广播大厦公开演奏,同时广播。”除了张定和抗战歌曲专场音乐会之外,“音乐组”的同事男高音朱崇懋同年7月8日在广播大厦举行的广播音乐会及次年3月1日晚在重庆七星岗江苏同乡会举办的“中国作品歌乐会”中,也都演唱了相当数量的张定和抗战歌曲,从另一个侧面反映出“音乐组”抗战胜利初期的歌咏音乐会活动。

⑲ 1942年2月6日《新华日报》载:“中电合唱团表演抗日救亡歌曲20余支,孩子剧团表演十余曲,其中有独、对、齐唱、二部及四部合唱。以孩子剧团的《石榴青》,中电的《游击队》最熟练,《流浪儿》亦别致。《募寒衣》《上战场》等四部合唱最佳。”可见广播电台合唱团日常的丰富表演形式。

⑳从作曲家这一时期音乐会的表演名单来看,“音乐组”同事曾宪恩和朱崇懋是他合作最为密切的重唱歌唱家,这种合作一直维系到1946年8月:当张定和在上海举办个人作品音乐会,其时所表演的抗战歌咏作品,全部都交由曾宪恩和朱崇懋二人担任独唱,合唱作品也邀请二人担任领唱(刊载于该年8月19日《大公报》第8版的节目单最下“合唱中之领唱由叶如珍朱德九曾宪恩朱崇懋担任”)。

㉑刘雪庵:《流亡曲写作的经过》,载《战歌周刊》1938年第6期。

㉒ 1939年的《胜利》第34期刊登了署名“易鹰”的《流亡三部曲的改作》,作者在他改写《流亡三部曲》歌词之前的题记中写道:“流亡三部曲,目前很流行。据说此歌第一部,词曲都是一位东北军官所作,第二部和第三部是别人替他续作的。”

㉓作曲家晚年为了纪念抗战五十周年,曾选择一些自己抗战中所写抗日歌曲的歌谱编订复印成一份题为《迢遥的音痕》的谱本寄赠亲友,在乐谱后的跋文中写道:“在抗日战争初期,我曾在中学和国立剧专教音乐。《江南梦》《抗战建国歌》《艺术战壕颂》《流亡之歌》等歌都是那时创作的,并在大后方和偏远的穷乡僻壤流传。《流亡之歌》是写东北抗日联军的话剧《凤凰城》的插曲。为了剧情的需要,要写出东北流亡关内的病人心情,我就用凄婉悲伤的音调写成此歌……”

㉔同㉑。

㉕河北博物院:《〈张寒晖歌曲集〉手抄本》,载《共产党员(河北)》,2021年第21期。