谢绍英:被遗忘的留美音乐先驱*

2023-07-23宫宏宇

宫宏宇

内容提要: 有关近代中国的音乐留学生,学界一般都多将视野集中在20世纪初年负笈日本的沈心工、王鸿年、曹汝锦、曾志忞、萧友梅等人,而对较早赴美国学习音乐的留学生却很少提及。文章以1900年至1910年间两度赴美国专攻音乐的福州女留学生谢绍英为例,考察清末国人在美国学习西洋音乐的经历及其学成归国后的音乐教育活动和中美音乐交流的情况。

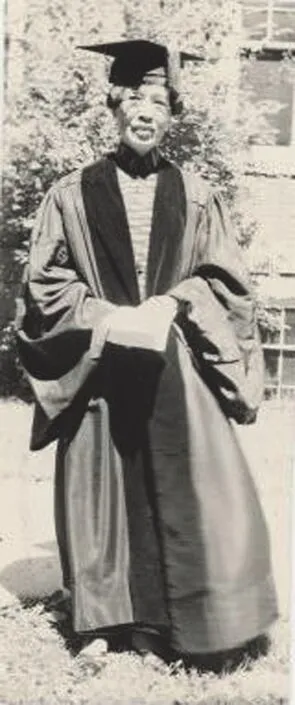

几年前,因在美国检索清末中国音乐学生留学欧美史料,偶然读到美国爱荷华州私立文科大学康纳尔学院(Cornell College)官方网站上的一篇题为“康纳尔的首位中国毕业生”的文章。这篇约1500字的专题文章不仅提到这位留美女学生的姓名(Ruby Sia)、籍贯(福州)、家庭背景(父亲是福州教育家Sia Heng-To)、进入康纳尔学院的年月(1900—1901学年)及毕业时间(1910年)等,更重要的是,该文还提到她1901—1903年在该院所攻读时所属的院系——音乐学院,并附有照片(见图1)。①这使笔者非常好奇,Ruby Sia是何人? 为什么中国近现代音乐史书中从来未曾提到过她? 她归国后从事什么职业? 她在民国时期的中国音乐界为何杳无声息? 于是,笔者检索康纳尔学院官方《年鉴》、该校学生注册记录、历年院刊,美国同时期报刊以及美国美以美会档案馆所藏福建差会文献若干,终于发现:“Ruby Sia”是福建“华南女大首位华人教师”谢绍英。

图1 谢绍英(Ruby Sia)②

中国首位留美乐人(1900—1904)

学界一般认为中国近代“第一位”赴欧美攻读音乐学位的是美国监理会创办的上海中西女塾毕业生颜庆莲(Julia Yen,1882—1966)。③但从美国康纳尔学院官方网站上的文章可以确定,至少在颜庆莲1901 年8 月始进入美国东部弗吉尼亚州的斯多豪学校(Stuart Hall)专习音乐之前,已有一位来自福州的毕业生谢绍英在美国中西部爱荷华州私立文科大学康纳尔学院攻读音乐学位。

关于谢绍英,国内学界鲜有人提及,更谈不上有任何研究。在笔者的《清末留美乐人考》简略介绍谢氏之前④,只有几位专门研究中国近现代教育史的中外学者注意到她在中国近代女子教育上所作出的贡献,并简短地提到过她20世纪上半叶发表的一些英文文章。如旅美学人叶维丽(Weili Ye)1994年发表在美国《现代中国》(Modern China)学刊上的讨论1880年代至1920年代中国留美女学生的论文,以及她2001年出版的英文专著《以中国的名义寻求现代性:1900—1927年在美国的中国留学生》中,就引述及讨论过谢绍英1907年和1910年发表在美国中国留学生刊物上的英文文章。⑤国内学者朱峰在其2002年出版的《基督教与近代中国女子高等教育:金陵女大与华南女大比较研究》一书中,也提到过谢绍英。该书除了提到谢绍英是1858 年建校的福州毓英女校的“第一名毕业生”“华南女大首位华人教师”外,还通过引述谢绍英1910—1930年代发表在《教育评论》(Educational Review)上的数篇英文文章,阐述了谢绍英的女子教育理念。⑥但这些研究对谢绍英在康纳尔学院的学习生活、回国后的音乐教育活动以及她在中美音乐交流方面所做的具体工作都只字未提。

谢绍英1884年出生在福州,Ruby是她的英文名。她的父亲谢亨韬是福州早期知名华人教育家。⑦谢绍英1893年毕业于美以美妇女会“在中国乃至东亚创办的第一所女子寄宿学校”——毓英女校(Uk Ing Girls'School)。⑧该校是近代中国较早开设音乐课的教会学校之一。据美国学者黛娜·罗伯特(Dana Lee Robert)的研究,从1880年代初开始,该校就设有声乐和器乐课。⑨谢绍英在该校就读期间,学校甚至将唱赞美诗列为一二年级的必修科目,其他的各类音乐课程则定为六、七、八年级必修课。⑩根据有关资料记载,1893年谢绍英从毓英女校毕业后,还到日本学习了两年。⑪

根据1900年10月4日至6日在福州举行的会议记录,谢绍英是1900年5月由美以美会资助旅费,从福州启程赴美国的,抵美后入卫理公会在爱荷华州的私立文科大学康纳尔学院就读。⑫与她同时赴美留学的还有毓英女校校友、福建历史上首位留美女西医许金訇(HüKing Eng,1865—1929)的表妹许梅(May Hü,音译)。她俩在正好回美国休假的她们的老师梅布尔·艾伦小姐(Miss Mabel Allen)的陪伴下,于1900年夏季到达美国。⑬

谢绍英在去美国之前似乎已在母校福州毓英学校担任音乐教师的工作。据刊登在《妇女教友》1901年12月号上的一篇来信讲,在毓英女校于1900年5月10日为谢绍英和许梅[?]赴美留学特地举办的欢送会上,她教过的“第一个班的学生”对将要远行的“两位老师”表达了深深的留恋和希望之情⑭。在谢绍英和许梅[?]赴美留学期间,学校的老师发现“没有她俩的帮助,音乐教学工作困难重重,难以开展”⑮。

谢绍英是康纳尔学院1853年建校后第一位来自中国的毕业生,也是该学院最早招收的两位亚洲学生之一(另一位来自日本)。⑯康纳尔学院不但不收谢绍英的学费,还负责提供她在该校学习期间的住宿和生活费用。⑰康纳尔学院的入学注册记录显示,1901—1903年谢绍英在该院的音乐学院就读,1904 年在艺术学院就读。⑱《晨边学院年鉴》(Annual Catalogue of Morningside College for the College Year,1901—1902)的注册学生名录显示,1901—1902年度她也在联合卫理公会在爱荷华州苏城(Sioux City)1894年创办的文科大学晨边学院(Morningside College)注册读艺术科。⑲

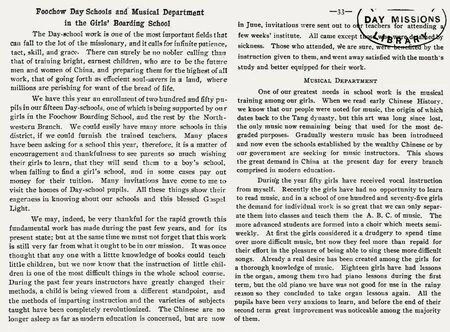

谢绍英在康纳尔学院读书期间,也参加学院组织的各种学生社团活动,包括为学院所办的刊物撰稿。如1905年出版的康纳尔年鉴《皇家紫》(The Royal Purple)有她和学院奥尼亚文学协会(The Aonian Literary Society)其他会员的合影(见图2)。《康纳尔年鉴》还刊载过她撰写的文章。⑳

图2 谢绍英(第四排右二)与奥尼亚(Aonian)文学社其他社员(1904)㉑

第一次留美回闽后的音乐教育活动(1904—1908)

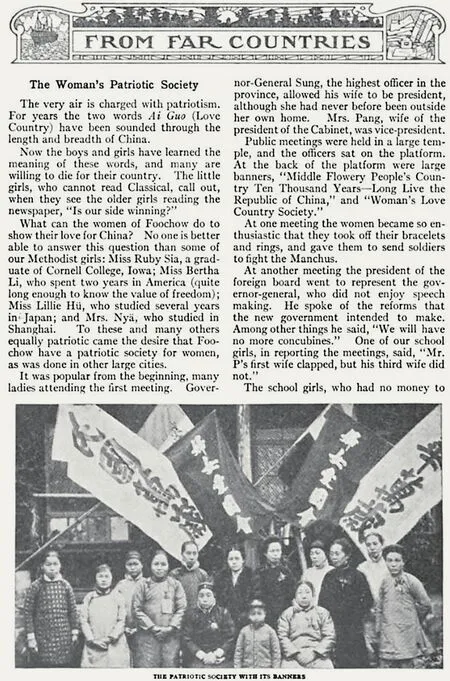

1904年下半年,谢绍英似乎还没完成在康纳尔学院学业就回到福州,具体负责监管福州地区教会走读学校和女子寄宿学校的音乐事宜。㉒她在此间的具体的音乐教学工作,中文资料虽然几乎不存在,但我们可从她当时写给美国朋友和老师的私人通信中,以及年度报告中窥见一斑。例如在1904年12月3日的信件中,谢绍英提到:“我刚回到家不到两三天就开始分担[福州]神学院(seminary)的工作。这个学期我们总共有24个女学生,人数虽然不算很多,但得分成很多个班,需要教的课还真不少,整天忙得不亦乐乎,这还不包括其他的工作。我也教音乐,这些女孩都非常渴望学习。”㉓之后在1906年10月31日至11月2日期间,谢绍英在汇报她回到福州后的音乐教育工作时提到(见图3):“我们现在女子学校最急需做的工作之一是对女学生进行音乐培训。”她还提到她自从回国以后所教过的学生总共人数、所教授的具体内容:“已经有50个女孩随我学习声乐。最近一段时间,女孩们没有机会学习音乐、习识乐谱。这在一个有一百七十五个女孩的学校里意味着对个人工作量的需求极大。我们只能把她们分成几个班,分别教她们基础乐理。”㉔

图3 谢绍英1906年提交的关于福州学校音乐教育活动的报告(局部)㉕

除了在课堂上教授学生基本乐理和唱歌外,谢绍英还组织和引导学生的课外音乐活动。她刚回福州后不久就“为学校高年级的学生组建了一个合唱队,每个星期聚集两次。刚开始时,一些女学生们觉得将时间花在学习难度高的音乐实在不是一件有趣的事,但是现在她们已经可以演唱难度很高的声乐作品了,所以大家都非常有满足感,觉得功夫完全没有白费”。到1908年,谢绍英所教的学生已“学会了许多有难度的合唱曲和四重唱曲。这些曲目弥补了我们实际所需,可以在毕业典礼等许多其他需要音乐的场合上用到”㉖。更可喜的是,在她的带动下,这些学生对学习音乐真正产生了兴趣。用她自己的话说:“她们现在对音乐产生了一种想要透彻了解的真切的愿望。”㉗

除了唱歌课之外,谢绍英在她分工负责的数所学校还开设了诸如风琴、钢琴之类的键盘器乐课。在1906年12月提交的一份工作报告中,她特别提到她所教的学生中“有18位女生也已经上过风琴课,其中的两位还在第一学期学过钢琴。但是,我们的钢琴实在是太旧了,一到雨季就无法用,所以她们只能再学风琴。但所有的学生都很好学,到第二学期结束前,她们当中的绝大多数已有很大的进步”㉘。

谢绍英回到福州后的音乐教学工作得到了同行的由衷赞扬。如与她同期赴美的许梅[?]在总结福州女子寄宿学校1905—1906年度的运作情况时,就特意提到谢绍英为学校所做的工作。她说:“我们非常高兴也十分感激她(按:谢绍英)负责我们的音乐部门。自从我们有她这样一个好的音乐老师以来,所有学音乐的学生都在音乐课上取得了进步。”㉙

再度留美(1908—1910)

回国工作数年后,谢绍英于1908 年5 月再次赴美留学。先是在马里兰州巴尔的摩(Baltimore)的女子学院就读,大约九月后重回母校康纳尔学院。㉚之后,她还在纽约哥伦比亚大学读过一年的研究生课程。

重回康纳尔学院就读期间,谢绍英再次以其优异的学习成绩和良好的行为规范受到学院的多次赞扬。与第一次留美不同的是,她除了在课余继续参加教会组织的各类活动、演唱中外歌曲外,㉛也在美国的大专院校作有关国际局势、中国文化与教育以及中美关系的演讲。康纳尔学院的院刊《康纳尔人》(The Cornellian)多次登载她在学院举办演讲的报道以及听众的反响。如在1910年2月号的《康纳尔人》的一篇报道中,作者就提到她以“中国与美国”为题的讲演,文中还特别提道:“毫不夸张地说,一般的外国学生无论是在学习还是学术目标的明确性上均超过普通的美国学生,我们这里特别提到的谢绍英小姐就是一个最值得一提的典型的例子。”㉜

尤其值得注意的是,谢绍英留学期间表现出了浓厚的爱国情操和民族自豪感(见图4)。在她“精彩”的演讲中,她常常会毫不留情地批评西方人对中国社会的诸多误解,指出中国社会并非像他们所描述的那样停滞不前,“与古代和现代的欧洲一样,中国亦拥有浩繁且灿烂多姿的文学作品”㉝。

图4 《妇女传教士之友》有关谢绍英(后排右六)及“妇女爱国会”的报道(局部)㉞

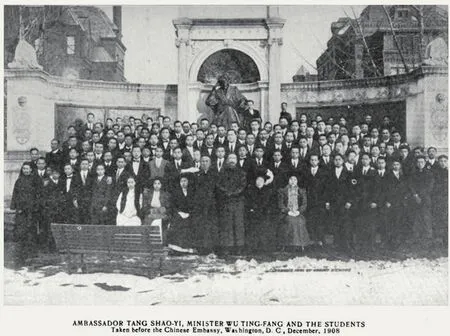

在紧张的专业学习和学院社团活动之余,谢绍英还积极参与当时留美中国学生群体的活动,并承担就读大学以及留美中国学生会的各种职务。㉟如1908年12月清政府特使唐绍仪(1862—1938)访美时,她就作为在美留学生四十名代表之一(顾维钧也是代表之一),前往华盛顿中国大使馆接受驻美公使伍廷芳(1842—1922)和唐绍仪(1862—1938)的接见(见图5)。

图5 1908年赴华盛顿接受伍廷芳和唐绍仪的接见时的谢绍英(前排左一坐者)㊱

1909年10 月,谢绍英当选为旅美中国学生联合会所办《东美留学生会月报》(The Chinese Students'Monthly)的编委(时任主编为郭秉文)。㊲1910年1月,旅美中国学生联合会筹备大型全美会议时,谢绍英因其出色的音乐才能被推选为音乐委员会(Music Committee)副主席。㊳《东美留学生会月报》1910年3月号还提到,谢绍英还是爱荷华锡达拉皮兹城(Cedar Rapids)一个文学刊物的副主编。㊴

除了编辑工作外,谢绍英自己也积极为《东美留学生会月报》撰稿。该刊1910年1月和3月号就刊有她撰写的《高校课程设置与家政》(The College Curriculum in Relation to Home-Making)㊵和《中国对工业教育的需求》(China's Need of Industrial Education)㊶两篇文章。《东美留学生会月报》1910年3月号还发表了她的诗《快乐》(Just be happy)㊷。

华南女大首位华人教师(1911—1926)、为创立音乐学院回美国母校募捐

谢绍英1910年底结束在康纳尔学院的学业后,于1911年2月25日从纽约乘船回福州。㊸1913年刊发的“康纳尔学院五年登记册及校友名录”显示,谢绍英为该校1910年毕业生,获学士学位。并提到“她是许多文章的作者,在美国时就曾为《学生月刊》撰稿,回国后继续为英文期刊,如W.C.S.Journal、Republican等撰稿。现任福州女子学院音乐教员”㊹。初期该校只设立大学预科,1914年起开设大学本科一二年级课程。1917年改称“华南女子大学”(Hwa Nan College,亦称华南女子学院)后始设大学本科三四年级课程,1928年后改称华南女子文理学院。

华南女子大学最初的师资以美国来华女传教士教师为主,如程吕底亚、华惠德(L.Ethel Wallace)、明茂利(Mary Mann)、康师姑(Elsie G.Clark)、爱德(Katherine Willis)、罗黎晞(Roxy Lefforge)等。谢绍英从华南女子文理学院预科建院伊始即在此校任教,比明茂利(1911年)、康师姑(1912年)、罗黎晞(1918年)还早,是该院最早也是初期唯一的一位华人教师。㊻(见图6)特别是在1912年,其他女传教士均返国休假,全年在学院担当教学任务的“竟然只有谢绍英一人”,可见谢氏华南女子学院“第一位华人教师”之殊荣当之无愧。㊼对此,康纳尔学院颇为自豪,在其院刊《康纳尔人》多次提及。㊽《康纳尔人》甚至夸张地称赞她为“中国最伟大之女子”(Miss Sia Greatest woman in China)。㊾

图6 谢绍英与华南女子学院的创始人程吕底亚(右一)、华惠德(中)㊺

有意思的是,谢绍英两次赴美虽然主修的分别是音乐和心理学,但她在华南女子学院任教时教的却是理科。只有在周末她才有时间教授钢琴,并在周日下午主持周日学校工作。㊿曾先后担任过华南女子文理学院教育系主任和教务长的华惠德(Lydia Ethel Wallace)在其《华南女子学院》一书中也提到“谢绍英……教过几个学钢琴的学生,也领导过唱诗班”51。

早期的华南女子学院虽然没有设立专门的音乐系,但是音乐一直是学院生活的一个重要组成部分。52唱歌课至迟在1920年代就已经被华南女大规定为一年级至四年级的必修科目。53首任校长程吕底亚主持校政期间(1908—1925)还曾有计划地派学生赴美国学习音乐。华南女子学院预科学校1917年毕业生、华南女大第三任校长王世静(Lucy Wang,1899—1983)在回忆中就提到:“程前校长……在历届学生中,选派留美专攻家政、音乐一门……”54第二任校长卢爱德(Ida Belle Lewis,1887—1965)对音乐也十分重视。在期任期间(1925—1927),为了给华大募集资金,她促使华南女大与美国七所大学建立了“姊妹大学”关系,这七所美国大学分别选择华南女大的一个系作为资助对象,谢绍英的母校康纳尔学院负责资助华大音乐系。55

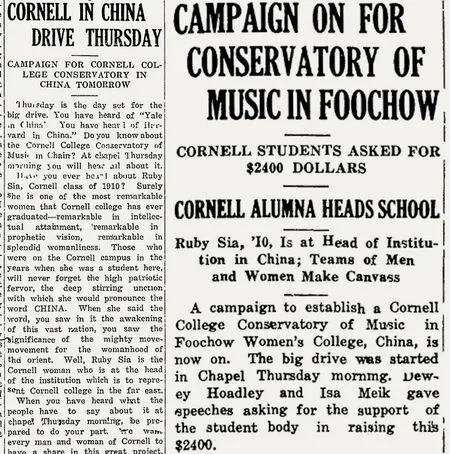

在华南女大任教的15年中,谢绍英一直与母校康纳尔学院的老师保持着密切的联系,由于她的关系,康纳尔学院还曾捐给华南女大两千美金,专门用以扶持华南女大的音乐课程。56值得一提的是,华南女子学院改称“华南女子大学”后,谢绍英还曾为在学校创立音乐学院而于1920年初专门回母校募捐,不到几天就集得2400美元(见图7)。57

图7 《康纳尔人》(1920年3月3日和6日)头版刊登的谢绍英为华南女大创办音乐学院的募捐文章(局部)58

谢绍英不仅为建立音乐学院募捐,她也为华南女大其他基本设施到美国筹款。如1920年5月,谢绍英就利用领队到德梅因(Des Moines)参加妇女传教大会的机会(见图8),为华南女大建造学生宿舍再次回母校募捐。会后,她作为研究生进入哥伦比亚大学进行了短期深造。59

图8 1920年5月率领代表团到美参会时的谢绍英60

福建女子教育先驱(1927—1953)

谢绍英虽然学的是音乐专业,但她回国后除了最初在教会学校教授音乐外,之后从事的最主要的事业是在福建推广女子教育。除在华南女大的15年专事女子高等教育改革外,她还花了近20年的时间从事乡村女子教育活动。61鉴于她对中国教育现代化(特别是女子教育)所作出的巨大贡献,康纳尔学院于1918年和1936年分别授予她荣誉硕士和博士学位。

1936年,谢绍英再次应邀到美国进行巡回演讲,从初春一直持续到夏天。康纳尔学院院长赫伯特·伯格斯塔勒(Herbert Burgstahler)在得知她将到美国的消息后,特地写信邀请她来学院参加学院的毕业典礼。1936年6月6日谢绍英接受了学院颁发给她的荣誉博士学位(见图1)。62

病逝于上海(1955年)

与在她之前留美的康爱德、石美玉以及她之后赴美的丁懋英、吴贻芳、王世静一样,谢绍英似乎终身未婚。1953年,已满70岁高龄的谢绍英退休后离开了她生活工作了一生的福州,到上海与其侄女同住。1955年5月,康纳尔校友会收到福州监理会理事会的来信,信中通知到:“谢绍英小姐已于1955年1月24日去世。去世前她整整一星期都在病中,在平静中她溘然而逝。”63

回顾谢绍英的一生,这是一个极其普通,但非常幸运的福州女子。留学的经历不仅使她成为近代中国早期女子教育先驱,也使她成为最早的留美女乐人,让她发挥了她同时代一般女子无法发挥的作用。从她踏入美国的那一天起,她瘦弱肩上不仅负有刻苦学习的担子,作为“从康纳尔大学毕业的第一位有色人种女学生,也是首位中国女性毕业生”64,她还肩负了代表中国、为中华民族争光的重任。事实证明,她不但担负起了这些重担,并且取得了极大的成就。从福州小学部主任,到华南女子学院任职15 年的“第一位华人教师”;从具体负责监管福州地区教会走读学校和女子寄宿学校音乐事宜的教师,到为在华南女大创立音乐学院而专门回美国母校募捐;谢绍英都在“润物细无声”地竭尽全力。可惜,由于时光的流逝,她为中国现代女子教育——尤其是现代音乐教育——所作出的贡献已完全湮没在历史的尘埃中。幸运的是,康纳尔学院不仅没有忘记她,还给她以“先驱”(pioneer)之殊荣,并将她的毕业之日认定为“康纳尔学院女性历史上的巅峰时刻”(The top moments in women's history at Cornell College)之一。65或许,现在是根据史实,拨开迷雾,让国人也可见其真容的时候了。

注释:

①Steve Maravetz,“Cornell's First Chinese Graduate”(June 26,2017),https://news.cornellcollege.edu/2017/06/cornells-first-chinese-student/.Accessed:2018—10—31.

②图片来源:康纳尔大学官方网站。

③如对中国留美乐人最早进行研究的韩国鐄先生将早期留学英国、后在武汉创办华中首座中西医结合医院的舒厚仁的夫人颜昭(即颜庆莲)为“第一位留美学音乐的”中国学人。韩国鐄:《二十世纪初的留美音乐家》,载《自西徂东》第二集,时报出版公司,1985,第41页。

④宫宏宇:《清末留美乐人考(1900—1910)》,载《中国音乐学》,2020年第4期,第47—48页。

⑤Ruby Sia,“Chinese Women Educated Abroad,”The World's Chinese Students'Journal2.3(1907);(1910)“The College Curriculum in Relation to Home Making,”Chinese Students'Monthly5(January 1910).Weili Ye,“‘Nü Liuxuesheng’:The Story of American-Educated Chinese Women,1880s—1920s,”Modern China20.3(1994),p.326.Weili Ye,Seeking Modernity in China's Name:Chinese Students in the United States,1900—1927.Stanford:Stanford University Press,2001,p.132.

⑥朱峰:《基督教与近代中国女子高等教育:金陵女大与华南女大比较研究》,福建教育出版社,2002,第53、179、231—232页;项建英:《别样的风采:近代大学女教师研究》,浙江大学出版社,2018,第19页。

⑦Frederic J.Masters,“Can a Chinaman Become a Christian?,”Californian2(October 1892),pp.622—632;Stephen L.Baldwin,“Sia Sek Ong,”in W.F.McDowell et al.,The Picket Line of Missions.Cincinnati:Curts&Jennings;New York:Eaton&Mains,1897,pp.151—184.

⑧李淑仁:《私立毓英女子初级中学简介》,载福建省政协文史资料委员会编:《文史资料选编·第五卷》,福建人民出版社,2003,第524页。

⑨Dana Lee Robert,American Women Mission:A Social History of Their Thoughts and Practice.Macon,Georgia:Mercer University Press,1997,pp.180—182.

⑩Julia Bonafield,Lydia A.Wilkinson,“Foochow Girls'Boarding School,”inOfficial Minutes of the Eighteenth Session of the Foochow Woman's Conference of the Methodist Episcopal Church Held at Foochow,November23rd,1894.Foochow:M.E.Mission Press,1894,p.70.

⑪Thirty-First Annual Report of Woman's Foreign Missionary Society of the Methodist Episcopal Church,1899—1900.Boston,Mass.:Miss P.J.Walden,1900,p.37.Woman's Missionary Friend37(March 1905),p.105.

⑫Official Minutes of the Sixteenth Session of the Foochow Woman's Conference of the Methodist Episcopal Church Held at Foochow,October4th to6th,1900.Foochow:M.E.Mission Press,1900,p.21.Woman's Missionary Friend(March 1905),p.105.

⑬Woman's Missionary Friend(July 1900),p.9.Woman's Missionary Friend(October 1900),pp.121,139.

⑭ Bessie Ding,“Bon voyage,”Woman's Missionary Friend(December 1901),p.130

⑮同⑪。

⑯ “Tale of Two Asian Alumnae”(June 26,2017).https://news.cornellcollege.edu/2017/06/tale-two-asian-alumnae/Accessed:2019—02—01.

⑰Official Minutes of the Sixteenth Session of the Foochow Woman's Conference of the Methodist Episcopal Church Held at Foochow,October4th to6th,1900,p.21.

⑱同①。

⑲Annual Catalogue of Morningside College for the College Year1901—02.Sioux City:Morningside College Press,1902,1.4,p.130.

⑳ Ruby Sia,“What is home without a kitchen,”The Royal Purple(January 1,1911),pp.220—223.

㉑图片来源:The Royal Purple(January 1905),p.126.

㉒Official Minutes of the Twentieth Session of the Foochow Woman's Conference of the Methodist Episcopal Church Held at Ngu-cheng,October26th to29th,1904.Shanghai and Foochow:The Methodist Publishing House in China,1904,p.13.

㉓ Ruby Sia's letter to Miss Pearson(December 3rd,1904),The Cornellian(February 4,1905),p.9.

㉔Official Minutes of the Twenty-second Session of the Foochow Woman's Conference of the Methodist Episcopal Church Held at Foochow,October31st to November2nd,1906.Shanghai and Foochow:The Methodist Publishing House in China,1906,p.33.

㉕图片来源:同㉔。

㉖Thirty-ninth Annual Report of the Woman's Foreign Missionary Society of the Methodist Episcopal Church1908 (New York,1908),p.148.

㉗同㉖。

㉘同㉔。

㉙同㉔,第22页。

㉚The Cornellian(October 4,1909),p.17.

㉛Woman's Missionary Friend(January 1909),p.33.

㉜The Cornellian(February 28,1910),p.14.

㉝同㉜,第13—14页。

㉞图片来源:Woman's Missionary Friend(January 1913),p.98.

㉟The Chinese Students'Monthly(1910),p.66.

㊱图片来源:The Chinese Students'Monthly(March 1909).

㊲The Chinese Students'Monthly(November 1909),p.68;(February 1910),p.209.

㊳The Chinese Students'Monthly(February 1910),p.208.

㊴The Chinese Students'Monthly(March 1910),p.322.

㊵The Chinese Students'Monthly(January 1910),pp.172—173.

㊶The Chinese Students'Monthly(March 1910),pp.300—303.

㊷ Ruby Sia,“Just be happy,”The Chinese Students'Monthly(March 1910),p.314.

㊸Woman's Missionary Friend43(April 1911),p.131.

㊹The Quinquennial Register and Alumni Record of Cornell College,December1913 (Mount Vernon,Iowa,1913),p.93.

㊺图片来源:卫理公会档案:“Mission Photograph Album-China #2 page 0057,”UMC Digital Galleries.

㊻Report of the English Session of the Foochow Woman's Conference of the Methodist Episcopal Church held at Foochow December4to7,1911.Foochow:The Methodist Publishing House,1911,p.90.

㊼朱峰:《基督教与近代中国女子高等教育:金陵女大与华南女大比较研究》,第74、231—232页;张建奇:《我国高校女教师队伍的形成与发展》,载《高等教育》,2010年第5期,第82页。

㊽The Cornellian(December 16,1916),p.3;(January 1917),p.3.

㊾The Cornellian(February 20,1915),pp.1 and 4.

㊿The Cornellian(November 22,1918),p.1.

51 Lydia Ethel Wallace,Hwa Nan College.New York:United Board for Christian Colleges in China,1956,p.132.

52同㊻,第19页。

53朱有瓛、高时良编:《中国近代学制史料》(第四辑),华东师范大学出版社,1993,第610页。

54王世静:《永远刻在我的印象中》,载《华南学院校刊——程前校长纪念专号》(1941),第8页。

55朱峰:《基督教与近代中国女子高等教育:金陵女大与华南女大比较研究》,第85页。

56同①。

57The Cornellian(March 3,1920),p.1.

58图片来源:The Cornellian(March 3 and 6,1920)。

59The Cornellian(November 23,1921),p.3.

60图片来源:Board of Missions of the Methodist Episcopal Church,“Mission Photograph Album-China#11 pg.0011,”UMC Digital Galleries,http://catalog.gcah.org/images/items/show/3016,Accessed:2020—1—29.

61Thirty-Fourth Annual Report of the Foochow Woman's Conference of the Methodist Episcopal Church for1918.Nantai,Foochow:Bing Ung Press,1918,pp.8—11.

62同①。

63 http://news.cornellcollege.edu/2017/06/taletwo-asian-alumnae/.Accessed:2018—5—14.

64康奈尔大学档案馆员Meghan Yamanishi给笔者的电子邮件(2022年6月24日)。

65 https://news.cornellcollege.edu/2021/02/pioneering-women-top-moments-womens-historycornell-college/.Accessed:2022—07—06.