高等教育数字化转型的空间逻辑:在场、样态及实践

2023-07-23邱昆刘丙利

邱昆 刘丙利

摘要:高等教育数字化转型是推动高等教育创新变革的重要途径,也是实现高等教育高质量发展的必然选择。社会空间理论旨在以深邃的历史之思和深切的现实之问,呈现一个被时间之维遮蔽的空间向度,为理解和推进高等教育数字化转型提供了全新的视角。从空间逻辑来看,高等教育数字化转型在转型场域上分布于教学、科研和服务,在转型层级上呈现为实体支撑教育教学的物理空间、蕴含各种关系网络的精神空间、指向人的思维方式以及和谐社会建构的生活空间,在转型实践上既要通过升级基础设施功能、重构师生关系、重视数字身体体悟明晰人的主体性问题,又要通过更新基础设备、转换师生交互、构建数字社会解决数据的流动性问题,也要通过分配数字资源、优化数字关系、规范技术伦理匹配教育的公平性问题。

关键词:高等教育;数字化转型;空间理论

中图分类号:G434 文献标识码:A

本文系2020年度国家社会科学基金教育学一般课题“高校文化资本与高等教育发展及变革研究”(课题编号:BIA200196)、2022年度山东省社科规划研究专项项目“基于场域融合的地方高校‘大思政课格局构建研究”(项目编号:22CSZJ06)阶段性研究成果。

一、问题提出

空间逻辑的溯源与基点是产生于20世纪60年代末的当代空间社会学。当代空间社会学虽然滥觞于地理学领域,但在福柯(Michel Foucault)、布迪厄(Pierre Bourdieu)、列斐伏尔(Henri Lefebvre)等人借鉴吸收社会学、现象学等理论的延展下,开始将空间看作是一切生产和一切人类活动所需要的要素”[1]“把握、阐释当代社会的一个重要的研究视野与叙事线索”[2],探寻“空间-时间-社会”之间的三元辩证关系,注重通过空间视角来思考社会问题,能够对社会生活、技术批判、教育变革等领域提供较强的理论解释与实践指导。

数字技术正在全方位形塑着人类社会,整个社会都在“迎接数字时代,利用数字技术改善全社会的生产生活方式,实现全领域、全要素的颠覆性变革”[3]。在此背景下,高等教育数字化转型成为当下教育改革的核心议题。目前学界关于高等教育数字化转型的研究,通常沿循历史的逻辑取向,如祝智庭等学者基于信息化到数字化的发展与跃迁,认为教育数字化转型是技术赋能的创变过程、系统性教育创变过程。上述研究虽然关注到高等教育数字化转型的历史流变与时间特征,但缺少对教育系统外部空间复杂性的关注,空间所容纳的价值、关系、权利等游离于他们的研究视野。“在今天,我们无法回避的是,空间而不是时间带来的新的研究视野”[4]。高等教育数字化转型的理解和实践,不仅可以基于技术发展的时间流变,亦可以借助空间的视角,这将有助于充分展现高等教育数字化转型的全貌,探寻其合目的性与合规律性的进路向度。

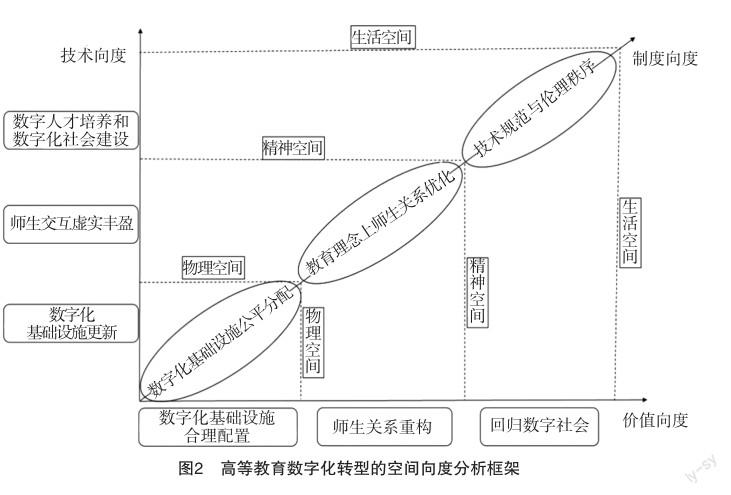

从空间视角出发,需要追问高等教育数字化转型分布于何种领域,呈现为何种状态,沿循何种实践路径。高等教育数字化转型遵循“在场—样态—向度”的逻辑进路:依托教学、科研和服务三种在场形态,呈现为高等教育数字化的物理空间、精神空间和生活空间三种空间样态,指涉为高等教育数字化空间的价值向度、技术向度和制度向度,如下页图1所示。

二、高等教育数字化转型的空间在场

一般认为,教学、科研和社会服务构成了高等教育的基本职能与空间范畴。在数字技术的加持下,高等教育数字化转型不仅在空间运行方式上从静止走向流动,也在空间结构关系上从单维迈向多维,已然成为一种“确定的存在”,在教学、科研和服务方面呈现出明显的空间在场特征。

(一)高等教育数字化转型的教学空间在场

随着全球数字化浪潮的推进,高等教育正在经历着“从原子到比特的飞跃”[5],但无论是其内在活动还是外在资源,还存在诸多局限。一方面,在教学内部场域,受传统工业化教育的影响,高校教学活动以封闭单一的教育场域以及面对面授课的课堂交流为主要特征,师生仿佛早已习惯了循规蹈矩般的教与学,对数字技术介入教学活动秉持漠然或拒斥的态度,导致师生数字素养难以提高,致使数字资源存在废置浪费的风险。另一方面,在教学外部场域,世界各国和国际组织纷纷出台面向教育数字化的战略计划,我国2022年全国教育工作会议明确提出“实施教育数字化战略行动”,这将倒逼高校教学进行数字化转型,以满足数字社会发展需要。

教学场域的扩容。在布迪厄看来,场域概念用来指示在事物的建立过程中一种关于方法选择的理论和发生的姿态[6],根据场域概念进行思考就是从关系的角度进行思考[7]。所谓教学场域,不仅包括教学活动场所,而且也指涉为教学活动中的师生关系。一方面,传统教学活动以“口口相传”为主要特征,以“此在空间”为主要场域,教师的“教”与学生的“学”更多发生在物理空間范围内。数字技术的嵌入使得教学活动从传统的“黑板+粉笔”向“云资源+虚拟空间”转变,逐渐构建了一个现实与虚拟相融合、传统与现代相交织的“数字空间”,破除了教学活动的在地性限制,实现了物理空间的“脱域性”转型。另一方面,在“数字空间”中,传统师生交互方式被解构,教师的教学对象不仅是教室里的学生,还包含了任何一位利用网络进行学习的学生;学生的互动对象也不再局限于教室中授课的教师,还包含了网络媒体上任何一位可以教书育人的教师。数字技术生催生了教学场域的扩容,完成了从“一元独立”向“多元关联”的重组。

知识生产的改变。数字技术的介入不但丰富了知识生产的载体,也加快了知识生产的进程。一方面,较之传统教学空间知识生产载体的单一性和封闭性,数字空间中的知识生产载体在智能技术的赋能和形塑下逐渐走向智能性和开放性,搭载观感、语感等多模态数据系统,呈现出更高效率、更快速度、更强运算和更具个性化等典型特征。另一方面,数字空间中教与学将按照需求将空间资源分类提取,利用技术手段将知识的生产方式模拟重现,利用交互设备创设敞开式知识空间景观,使得知识生产在增强人类智慧的同时更加趋向自动化,知识不再只是人类认识世界的产物,还包括数字技术的分析结果以及借助数字技术提取的知识。这种数字空间中知识生产的改变突破了传统教学与知识学习的局限,展现出强大的空间生命力。

(二)高等教育数字化转型的科研空间在场

科研作为高校重要职能之一,是推进高等教育数字化转型的重要领域。长期以来,我国高校科研沿用传统“单兵作战”的运行模式,囿于固有的单向度思维惯习,科研活动难以突破浅层化和片面化的顽瘴痼疾。事实上,高校科研活动不是孤立的线性结构,而是立体的空间结构,包含现实的物理科研空间和虚拟的数字科研空间。数字技术催生下的科研活动绝非一项单向度的工程,它既是科研设施等静态空间,也是科研生产方式等动态空间,呈现出明显的时空交织性。

高校科研活动的静态空间逐渐由“人工”走向“智能”。传统的科研设施,如实验室、图书馆等,作为一种物理性的存在,在视觉呈现上是看得见摸得着的,在空间位置上是相对固定的,在操作模式上是手动计算的。近年来,以云计算、区块链、人工智能、物联网等数字技术为核心的新型科研设施,构筑起全新的科研空间,如虚拟仿真实验室、智能工厂等,通过VR技术、云计算等技术平台,链接不同信息数据库,形成共创共享共建的可扩展数字空间,实现科研数据跨时空、跨地域、跨边界的智能流动。

高校科研活动的动态空间逐渐由“固定”走向“流动”。固定空间是人们身处其中的共同经验的空间,是在特定地理环境中的固化空间。流动空间起源于固定空间,是固定空间在网络数字信息作用下的流动性转变。数字技术的嵌入使得以往基于经验和惯习进行的科研生产开始转向新的流动空间。“流动的转换意味着新空间的生产”[8]。迈克·迪尔在列斐伏尔空间生产理论的基础上做出的判断告诉我们,科研人员依托数字技术等方式展开大规模全场域的科研生产作业,由以往线性地、历时性地推进转变为多模态、共时性地并进,充分发挥数字空间的收集、加工、整合、传输和储存等强大功能,利用信息流动的空间特性,极大地改变了高校科研活动的生产方式。

(三)高等教育数字化转型的服务空间在场

高校服务社会的职能主要是依托教学与科研,通过培养人才和创新知识推动社会进步与发展。然而伴随数字技术的迅猛发展,以ChatGPT为代表的人工智能已然颠覆了既有的服务社会方式,数字技术裹挟下的信息流动成为空间重要的表征方式,空间边界逐渐模糊,高校与社会的合作愈加强化,甚至无须身体的在场便能实现主体行为互动——“不在场的东西愈益决定在场的东西”[9]。得益于大数据、云计算、人工智能等数字技术,高等教育服务社会活动不再受时间场域的限制,使时间成为“无时间之时间”,开拓了崭新的“赋权增能”空间图景。

列斐伏尔认为,“在创造和存在行为中,空间得以现身并蕴含其中”[10]。面对数字化转型浪潮,高校应准确识变,创造性地运用虚拟仿真、知识图谱等数字技术构建虚实联通、多元交互的教学场景,依据学生学习习惯等学习特征,定制个性化学习内容,促进学生数字能力发展,不断提升自身服务数智社会的能力。这一创造性行为背后蕴含着高校数字化转型中服务社会的空间再现,在这一空间中,身体不必在场,时间得以消解,距离可以压缩,社会服务效率极大地提升。

三、高等教育数字化转型的空间样态

列斐伏尔将空间划分为三种形态:空间的实践(Spatial Practice)、空间的表征(Representation of Space)和表征的空间(Space of Representation)。他认为,“空间的实践”是物理空间,是在日常生活中可以实实在在感知的,包括可以直接观察和感受的事物,直接体现为通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等神经系统可感知的事物;“空间的表征”是精神空间,是由关系网络凝聚建构出来的虚拟形态空间;“表征的空间”是生活空间,是在物理空间和精神空间基础上的空间体验,既是个体直接经历的环境空间,也是个体感悟与个体重构的空间。高等教育数字化转型作为空间存在形式,既是一种包含着教室、实验室、数字化设施等可以直接观察到的物理性空间;又是一种包含着生生之间、师生之间、人机之间的交互沟通的观念性空间;同时还是一种旨在培养数字社会所需要的数智兼备人才、构建数字时代的智慧校园、推动高等教育高质量发展的生活性空间。

(一)高等教育数字化转型的物理空间

高等教育数字化转型的物理空间,是承载和容纳与教育教学相关的空间实体,是一种物理意义上的空间形态,包括数字化的教学设施、教学手段、教室、实验室等可感知的具有物理空间属性的实体。从高等教育外部看,数字高校集群依托数字资源共享共建的优势,将原本类似“数字孤岛”式的高校实现了多链接、多模态、多时空的相互联结。从高等教育内部看,数字化教室、虚拟仿真实验室、数字教材和电子数据库设备等都是物理空间的常见形式。以虚拟仿真实验室为例,师生可利用虚拟现实与虚拟仿真技术建设沉浸式的实验实践教学资源,促进高校教学、科研和服务的数字化转型。

高等教育数字化转型的物理空间生产,体现为空间布局和功能的拓展。一方面,通过对实体物理空间布局的重新调整、设计和重构,如数字化教室中,桌椅布局从秧田式排列转为自由式组合,数字界面的多屏投放使师生互动呈现全景式特征,重塑了师生交互的全时性共在场。另一方面,数字设备的引入,为教学、科研和社会服务等活动提供了全新的空间体验,高等教育数字化转型的物理空间功能得以更新与延展。

(二)高等教育数字化转型的精神空间

高等教育数字化转型的精神空间,是在信息技术的交互作用下创设的虚拟教育空间,如云学习平台、智慧云端、AI数据模拟系统等抽象系统。列斐伏尔认为,探求空间中的社会关系是空间研究的主要目的 [11]。这要求对高等教育数字化转型精神空间的把握与认识必须置于高等教育特定语境。

在互联网、大数据、人工智能、区块链等技术的催生下,高等教育数字化转型的精神空间表征为一种全新、全维、全模态的数字化环境,不断重构着传统的教育理念、知识逻辑、价值观念,实现了对物质空间的再造,也改變了传统的师生关系。在高等教育数字化转型的精神空间中,师生交互行为不同于传统教育,而是依托云计算、大数据、算法等生成的类人技能,携带强大的数字力量摄入师生关系中,使师生交互从“实场”转向“虚实共生”的场景,生生交流从“个场”转向“群场”,以图像符号为组织单元的精神空间摆脱了单一场域的限制,拓展了师生关系延展的时空边界。

在莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)看来,不应该把空间想象成为充满所有物体的一个苍穹,或把空间抽象地设想为物体共有的一种特性,而应该把空间构想为连接物体的普遍能力[12]。这种能力体现在高等教育数字化转型的精神空间中,就是借助远程技术将物理空间与虚拟空间中的师生交往进行连接,不断生产着新的关系网络,使之具有符号化、意识形和社会性。在高等教育数字化转型的精神空间中,知识作为师生交互的主要载体,经由数字技术的激发和重启,在原有数字化节点基础上不断流动和建构,实现师生之间双向探究,弥合技术理性带来的离身认知窘境。具体而言,通过虚拟仿真等数字技术重现与还原知识生产场景,师生共同探求屏幕之后的知识价值,在互动沟通中促发高等教育数字化转型的精神空间中师生关系的理性交互。

(三)高等教育数字化转型的生活空间

高等教育数字化转型的生活空间,是学生通过符号化意向占领和体悟的空间,它涵盖并超越物质和精神空间。质言之,高等教育数字化转型经由物理空间和精神空间而到达生活空间,是由物理空间的“具身”转至精神空间的“离身”,然后到达生活空间的“再具身”的空间转换过程[13]。在数字力量的裹挟下,学生将在物理空间与精神空间体验、经历和领悟到的符号化感知带入生活空间,与日常生活相关联,在一定意义上,破解了马尔库塞(Herbert Marcuse)关于工业社会中单向度人的担忧。

生活空间是实现高等教育数字化转型的关键领域。高等教育数字化转型并非是对现实教育生活的直接复刻,而是借助数字技术实现主体生活时空边界的延展,给予主体丰富且自由的日常生活空间。在列斐伏尔看来,现代人类置身于其中的生活空间是一个主体性、客体性水乳交融与不可分离的社会性空间,它既是客观的,也是主观的,既是实体的也是表象的,这一切都围绕着人的主体性社会实践的展开而生成、存在与持续[14]。由此可知,高等教育数字化转型的生活空间不是单纯的个人生活空间,也不是群体性的社会生活空间,而是一种关乎个体层面和社会层面叠加融合的复合空间:它既能够影响个体层面数字化思维、数字化能力和数字化体验等生成向度,也能够在社会层面促进数字社会的和谐发展。值得注意的是,必须经由物质空间中“物的生产”转换至精神空间中“关系的生产”,才能完成生活空间的“主客体的生产”,最终实现高等教育数字化转型,完成列斐伏尔所说的空间自身的生产。

四、高等教育数字化转型的空间实践

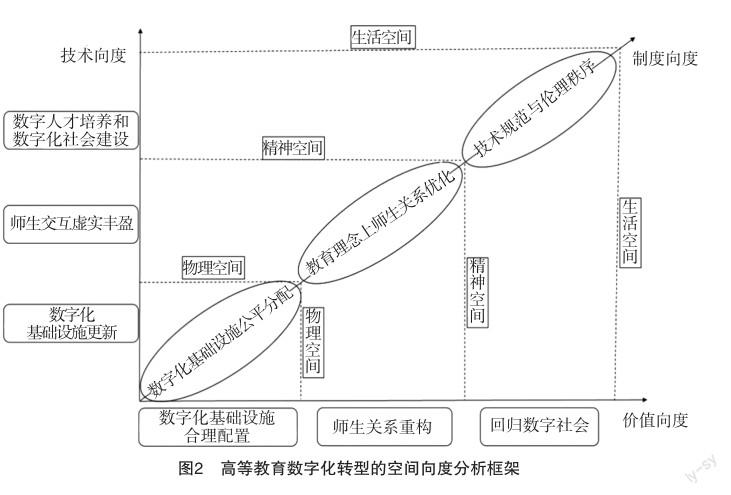

高等教育数字化转型的空间实践,是高等教育借助数字技术在空间运转过程中的推进向度与实践路径。当前,高等教育在数字技术所营造的“万物皆数”的全景敞视下[15],要遵循“价值—技术—制度”的分析框架,如图2所示,既要在空间价值上明确人的主体性问题,又要在空间技术上解决数据的流动性问题,也要在空间制度上匹配教育的公平性问题。

(一)高等教育数字化转型空间价值的明晰

高等教育数字化转型需要在空间价值上明确人的主体性。对于高等教育数字化转型的追问与思考,仅仅停留在数字技术之于高等教育的意义旨归抑或是高等教育应对数字化转型之风险挑战,是远远不够的。马克思认为,“人是在社会历史领域内进行活动的,是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人”[16]。高等教育数字化转型不能仅仅理解为数字技术的升级与发展,作为教育主体的人之全面发展才是教育区别于其他社会活动的根本所在。人接受教育后在与客体相互作用过程中,显示出自觉、主动、能动、自主的能力,是人之所以为人的本质特征,也是人的主体性。莫里斯·梅洛-庞蒂从现象学意义上指出了人之主体的进路——身体。身体为自我与他者之间的沟通提供了中介与载体,通过身体我们可以感知空间中的事物,思考并启迪身体原初的智慧。事实上,明晰高等教育数字化转型的空间价值,就是要唤醒存在于学生身体中的主体意识,倾听身体传递的需求声音,捕捉数字空间中人的主体诉求。

在物理空间中,要通过数字化基础设施的功能升级和布局优化来凸显人的主体性。传统工业化教育旨在促进知识的型构和机械技能的符码,使得教育空间沦为这种异化教育观念赋能增值的工具,如封闭独立的校园布局以及这种被围墙切割的校园空间有意或无意地打磨着蜗居其中的人。而物理空间中数字化基础设施的功能升级与布局优化是要通过合理地设计、精巧地安排与审慎地构思避免它的消极方面,利用和扩展它的积极方面,从而为学生主体性的发挥进壤广地、开疆辟土。首先,数字化基础设施的功能要体现开放性。借鉴国家智慧教育平台建设经验,通过智慧教育平台为师生提供沉浸式、互动式的模拟仿真实验实训环境[17],为身体记忆预留想象的空间,充分激发身体感官的主动性与创造性,同时,数字化基础设施功能的开放性还体现在多元主体互动上,通过数据接口对接联通公共平台、社会平台与高校自有平台[18],吸纳社会力量的协同与交互,通过身体的沉浸式体验,唤醒沉睡的主体意识,以促进学生生命价值的实现。其次,数字化基础设施的布局要体现平等性。空间布局蕴含着身体关系,如智慧教室中的讲台与桌椅的布局就改变以往升高的讲台与秧田式的桌椅排列,通过圆桌互动投屏,扩大身体探索与活动的空间,促进身体课堂学习的深度参与,给予师生更多平等性的关照,在促进身体解放的同时也实现了解放主体[19]。

在精神空间中,要通过师生关系的重构凸显人的主体性。马丁·布伯(Martin Buber)对我、你、它之间的关系进行了重新审视,在他看来,“你”之世界与“它”之世界是对立的,“我-你”关系与“我-它”关系是对立的[20]。换言之,高等教育数字化转型精神空间以一种更加符合数字伦理的向度规约着师生交互关系,这不再是数据的搜集与索取,而是关乎师德关爱、学生心智成长。首先,凝思学生生命的芳香。教育应当是“人对人的主体间灵肉交流活动”[21],探求身体内在成长的节奏,恢复“我-你”交互的本真味道。要着力破除“唯数据”的思维惯习,警惕二进制代码对主体意识的侵蚀与冲击,还原身体对学习内容与学习方式的选择权和主导权,关注身体自觉的能力生长与本领升级,呈现“我明白了什么”“你懂了什么”的对话交流,让生命散发浓郁的主体性芬芳。其次,保持教師的身份在场。即便处于数字媒介中的精神空间,学习也无法完全自发生成,依然需要他者的引导与启发。数字技术之于精神空间的功能强化,要求教师保持理性之思,利用人工智能技术呈现知识的可视化与具象化,激活学生身体记忆中的联想自觉,在无为与顺应的交互活动中,在可为与不可为的“我-它”关系筛选下,逐步构建教师身份的在场证明,生成学生的主体智慧。

在生活空间中,要通过重视身体的数字化体悟凸显人的主体性。“人类关于世界的一切有意识的行事,都牵涉对身体的附带性应用”[22],高等教育生活空间中的数字化体悟是师生基于数字界面算法驱动的身心共在场的体认,强调身心“在之中”,即人的身心在数字中寓居。在海德格尔看来,“在之中”是人作为主体居于世界的整体性存在,这在一定意义上突破了身心分离的二元结构论,不仅能体会生活空间中具有普遍意义的数字智慧,而且能够领悟数字知觉,提升运用数字的本领。首先,应保持身体在数字中,即高等教育数字化转型的生活空间应该超越主体存在的静态勾勒与离身超脱的超然状态,呈现为一种身体在数字中的动态融合。无论是教学活动还是科研活动亦或是社会服务,脱离身体存在的数字化转型只能是数据与信息的符号代码,不具备生命的智慧与意义,这就要求“虽然在先验意识和经验肉体之间仍横亘着一条难以逾越的障碍,但只有通过对身体的体认,才可以从苍白、抽象的自我,步入生机无限的生活世界”[23]。其次,应保持心灵在数字中,即长期浸润于数字空间中的主体,必然能够无意识地感知数字的力量。归根结底,许多潜意识的能力其实都蕴涵在有意识的行为中[24],通过身体力行地运行在数字界面,身体得以感知,思维得以深化,心灵得以栖息,主体必然会将体验内化为数字本领,这种本领的获得是对美好生活的昭示,也是对“诗意的栖居地”的奔赴。值得注意的是,生活空间中主体性的凸显,离不开与物理空间和精神空间的互联互通,这就要求应以社会需求为导向,培养数字时代的创新型人才。

(二)高等教育数字化转型空间技术的应用

高等教育数字化转型天然地与技术的发展迭代联系在一起。从信息技术到数字技术,技术发展背后隐藏的是数据与知识。换言之,数据的收集流动与知识的传承创新显现了高等教育数字化转型空间技术的应用。数据流动与应用是数字空间中以数据为载体的知识和价值在参与数据全生命周期的多元主体间的流变 [25]。在高等教育数字化转型中,主要表现为高深知识搭载数字算法经由传递、整合、生成、转化等过程,形成一种“流动的空间”,进而促进知识的增值与创新。所谓流动空间,即通过流动而运作的空间,它以新传播技术为物质基础[26],借助信息技术整合不同空间[27]。数字技术的运用与发展重塑了知识的流动空间,知识生产周期不断缩短、知识内容结构更为复杂,知识不再是沉睡在纸质媒介上的符号代码,数据流动的空间让知识重新焕发生命的活力。

在物理空间中,要通过数字化基础设施的迭代更新实现数据的流动与应用。推动教育新基建、筑牢“数字化底座”是实现教育数字化转型的关键 [28]。其中,“教育新基建”指的是以信息技术赋能为主要特征的新型教育资源系统[29],既包括教室、实验室等“硬”基础设施,还包括数字应用、智能网络等“软”基础设施。首先,要升级高等教育数字化“硬”基础设施建设。高等教育数字化转型不是“将来时”,也不是“完成时”,而是不断更新动态发展的“现在时”,“硬”基础设施作为高等教育数字化转型的集成载体,如果仅仅固守在陈旧技术设施的温室中乐不思蜀,那么借助设备流动更新引领高校数字化转型特别是高深知识数字化转型的美好憧憬也将失去存在的空间。围绕高校数字化转型的阶段性目标,不断调整“硬”基础设施的数量及质量,形成动态监控、适时调整、精准更新的流动升级模式。其次,加快高等教育数字化“软”基础设施部署。加强5G、区块链、XR等新技术的应用,打通高校、企业、社会之间的数据壁垒,构建数据资源共享的流动空间,实现多元主体参与的空间场景,赋能高等教育教学、科研与服务的数字化转型。

在精神空间中,要通过师生交互的虚实转换表征数据的流动与应用。20世纪80年代,兰尼尔(Jaron Z. Lanier)从哲学意义上对人之计算机的存在进行了否定,澄明了人作为实体不可被模糊的在世狀态 [30]。这意味着即使高等教育数字化转型从传统的现实空间延伸到虚拟空间,学生可以在数字技术的“拟真”环境中感知世界,教师可以借助镜像空间体验生活,高深知识的获得仿佛只存在于虚拟电子界面,但师生交互行为仍值得追问。究其原因,单向度的虚拟交互遮蔽了现实经验。首先,应以理性之思审视技术赋能。数字技术生发出的固定编码,使得师生交互经验困囿于算法公式,难以形成流动性思维和建构性认知。师生应秉持批判的审慎思路,跳出数字工具理性的囹圄,重识虚拟与现实的边界流转,以思维之流涵养技术之流。其次,应以技术链条触发虚实转换。通过多种技术的叠加融合,打破时空之间的隔阂与限制,促进多维空间的无障碍转换,实现虚拟空间与现实空间、校内空间与校外空间的无缝对接与顺畅流转,让师生交互在各类空间中整体地、连续地获取知识、摄取经验、生发智慧。

在生活空间中,要通过数字人才循环和数字化社会的构建实现数据的流动性。传统空间观认为,人才循环普遍受限于时空隔离的诸多因素,难以实现生活空间上的互联互通。随着数字技术的发展与应用,高等教育数字化转型破除了顺序、中心、实在、结构等传统教育空间运行机制,使得人才得以跨越时空阻隔,助推数字化社会的形塑与发展。首先,搭建数字人才循环的服务平台。在提升师生数字化素养、健全数字化人才培养体系的基础上,运用5G、人工智能、区块链等数字技术,构建高度数字化的人才服务平台,整合人才信息资源,鼓励数字智能人才远程指导、线上教学、网络分享,通过人之智慧的共享实现数据间的流动。其次,打通数字化社会的数据“经脉”。高等教育的数字化转型只有与数字化社会建构同频共振,才能实现互惠互通、全面发展。因此,高等教育应主动对接社会实践,融入日常生活,基于数字社会对人才培养的需求,重构数字人才培养机制,以数字基础设施为载体,利用数字技术促成虚实转换式教育交往模式,通过人才流动与数据共享,实现高等教育与数字社会的良性互动循环,在流动的交互中满足数字社会发展的多元诉求[31]。

(三)高等教育数字化转型空间制度的完善

高等教育数字化转型需要在空间制度向度上匹配教育公平与社会正义。在约翰·罗尔斯(John Rawls)看来,“正义是社会制度的首要德性,正像真理是思想体系的首要德性一样”[32]。今天,得益于数字技术创造的多维空间,我们可以随心所欲地通过各种教学平台、网络课程满足学生个性化学习的诉求。数字空间中我们不得不面对的是,追求自由和坚守正义的矛盾[33]。倘若膨胀的空间自由没有红绿灯制的规约,那么携带自由因子的高等教育数字化转型必然出现偏斜之势。从这个意义上看,具备正义性的空间制度是高等教育数字化转型得以实现和运行的德行根基,也是数字空间中高等教育可持续发展的必要保障。

在物理空间中,要通过数字化基础设施的公平分配匹配教育公平与社会正义。区域经济发展的差异性导致不同地区的高等教育数字化基础设施呈现明显的空间不均衡状态,尤其是处于中西部欠发达地区的高校,数字化基础设施落后,自然难以享受到数字化转型带来的技术红利。为此,借助制度手段推动数字化基础设施分配正义是高等教育数字化转型的底座基础。罗尔斯提出了两个广为接受的正义原则:平等原则和差异原则,其中平等原则意味着每个人都有权利平等地享受社会分配,差异原则指分配要重点关注较少受惠者的利益,并且指出前者要优先于后者。基于此,高等教育数字化基础设施的分配要做到:首先以统筹配置为主,充分考虑不同高校数字化资源的获取能力和辐射作用,有主有次、有先有后、统筹兼顾地配置数字化基础设施。其次应重点倾斜数字化基础设施匮乏的高校,采取对口支援、技术共享的方式促进数字化基础设施的自由流动。当然,高等教育数字化转型处于动态变化的过程之中,数字化基础设施的分配制度也要随着转型深化不断调整,唯有如此,才能在更广泛意义上实现高等教育数字化转型的正义性。

在精神空间中,要以优化关系匹配教育公平与社会正义。在高等教育数字化转型的精神空间中,公平与正义意味着“围绕和谐空间关系的目标要求,基于公平公正的基本原则,保障人与人之间的空间权益,从而实现数字空间生产秩序的整体性建构” [34]。数字空间中的关系构建具有高度复杂性,我与你、我与它之间的离身性交往创设了极其不确定的供需镜像。因此,高等教育数字化转型的制度空间要充分考虑供需双方的空间诉求,从供需平衡入手,促进和谐关系的建构。首先,国家层面要在教育制度设计、制度选择和制度落实上充分考虑不同空间主体的实际情况,完善供给方的生产制度,合理协调各空间的数字资源,优化高等教育数字空间环境。其次,参照“只有每个儿童都能平等享有教育提供的发展自身和追求进步的机会时,这种教育才是正义的”[35]之内涵,学校应完善数字化教学、科研与服务的各项规范性制度,保障全体师生都能享受到数字时代的技术红利。只有这样,漂浮着不确定因素的空间关系才能在制度明灯的指引下朝着正义的方向有序发展。

在生活空间中,要通过技术规范与伦理秩序的创生匹配教育公平与社会正义。在列斐伏尔看来,“人类社会活动的关系总和,只有在生活空间中才能呈现其完整面貌”[36]。目前,高等教育数字化转型的生活空间中,物理空间与精神空间的叠加影响,进一步拓展了教育数据的存储容量,呈现出明显的碎片化特征:一方面是表现为数字技术本身的工具性与无序性,技术运行与处理的过程呈现繁杂无序的状态,数字技术的教育应用面临伦理风险和公平差异;另一方面表现为师生使用习惯的娱乐化、私有化和失衡化,个性化算法操纵游离于价值理性之外,造成个体数字伦理的稀释。因此,以制度逻辑构建正义性的生活空间,不仅是数字技术的升华之路,也是高等教数字化转型的必由之路。首先,研制高等教育数字化转型的成熟度框架。高等教育数字化转型并非一个自发的过程,也非一蹴而就,也不是齐头并进,而是呈现不断摸索、不断成熟、不断发展的过程,这就需要明确高等教育数字化转型需要转什么、怎么转以及转到什么程度。可以通过参考国际高等教育数字化成熟度框架,结合我国高等教育发展现状,研制符合本国实际的、具有中国特色的高等教育数字化转型战略框架,发挥制度的刚性约束功能,规范数字技术运行的空间路径。其次,应重构数字伦理秩序。在新的教育社会契约中,畅想了一种人类联合的公平未来,涵盖经济、政治、文化等多方面的正义[37]。基于契约精神制定高等教育数字伦理与教育公平规划,在满足师生人文诉求的前提下,发挥制度的柔性引导功能,构建符合个体全面发展的数字转型秩序。

参考文献:

[1] [德]马克思,恩格斯.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995.573.

[2] 李春敏.马克思的社会空间理论研究[M].上海:上海人民出版社,2012. 283.

[3] 中华人民共和国中央人民政府.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].https:// www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm,2021-03-13.

[4] [美]爱德华·W.苏贾.王文斌译.后现代地理学:重申批判社会理论中的空间[M].北京:商务印书馆,2004.1-2.

[5] [美]尼古拉·尼葛洛龐帝.胡泳,范海燕译.数字化生存[M].海口:海南出版社,1997.12.

[6] [法]布迪厄.谭立德译.实践理性:关于行为的理论[M].北京:三联书店,2007.15-16.

[7] [法]布迪厄.蒋梓骅译.实践感[M].南京:译林出版社,2012.119.

[8] [美]迈克·迪尔.后现代血统:从列斐伏尔到詹姆逊[A].包亚明现代性与空间的生产[C].上海:上海教育出版社,2003.87.

[9] 杨善华.现代社会学理论[M].北京:北京大学出版社,1999.240.

[10] 包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2002.47-48.

[11] Lefebvre,H.The Production of Spac e [M].Oxford UK:Blackwell, 1992.14-35+52+89.

[12] [法]莫里斯·梅洛-庞蒂.姜志辉译.知觉现象学[M].北京:商务印书馆,2001.310-311.

[13] 刘丙利,胡钦晓.论智慧教育的空间逻辑[J].现代远程教育研究,2022,34(3):40-47.

[14] 苏克军,曲涌旭.作为空间媒介的社交短视频及其空间生产研究——以列斐伏尔的生活空间理论为基点[J].华夏文化论坛,2021,(2):137-144.

[15] [美]马克·波斯特.第二媒介时代[M].南京:南京大学出版社,2000.46.

[16] [德]恩格斯.路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结[M].北京:人民出版社,1997.39.

[17] 周海涛,李葆萍.推进数字化的国家智慧教育平台逻辑与路向[J].中国电化教育,2023,(1):62-67+132.

[18] 谢幼如,李成军等.国家智慧教育平台赋能湾区高校中国式课程数字化转型体系的构建[J].中国电化教育,2023,(2):67-73+89.

[19] 宋岭.教育空间中的身体规训及其改造[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022,(12):26-37.

[20] [德]马丁·布伯.陈维刚译.我与你[M].北京:商务印书馆,2015.

[21] [德]雅思贝尔斯.邹进译.什么是教育[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1991.3.

[22] Michael Polanyi.Knowing and being [M].London:Routledge,1969.147.

[23] 李重.身体的澄明之途——对西方哲学中的“身体性”问题的思考[J].西安交通大学学报(社会科学版),2006.5.

[24] 毛迎新,谭维智.数字媒介时代师生交互的特质嬗变、潜在风险与路向澄明[J].开放教育研究,2022,28(5):39-48.

[25] 刘志雄,谢建邦.数据流动与数据生态治理研究[J].中国特色社会主义研究,2022,(Z1):66-75+161.

[26] [英]曼纽尔·卡斯特.夏铸九译.网络社会的崛起[M].北京:社会科学文献出版社,2003.505-510.

[27] [英]曼纽尔·卡斯特,马汀·殷斯.对话卡斯特[M].北京:社会科学文献出版社,2015.34.

[28] 教科信[2021]2号,教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见[Z].

[29] 路宝利.长三角一体化进程中职业教育数字化体系构建[J].现代教育管理,2022,(9):94-102.

[30] 颜青山.从虚拟现实到扩展现实:哲学基础与伦理挑战[J].人民论坛·学术前沿,2016,(24):38-52.

[31] 胡钦晓.高校学术资本论[M].北京:中国社会科学出版社,2021.41.

[32] [美]约翰·罗尔斯.何怀宏,何包钢,廖申白译.正义论[M].北京:中国社会科学出版社,2015.4.

[33] 张雄.“数字化生存”的存在论追问[J].江海学刊,2022,(4):22-31.

[34] 陈宗章.网络空间正义及其实现[J].探索,2018,(1):173-179.

[35] 金生鈜.教育与正义——教育正义的哲学想象[M].福州:福建教育出版社,2012.11.

[36] Lefebvre,H.The Production of Space [M].Oxford UK:Blackwell Ltd,1991.97.

[37] UNESCO.Reimagining our future together: a new social contract for education [EB/OL].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000379707.pdf,2021-11-10.

作者简介:

邱昆:在读博士,研究方向为高等教育信息化。

刘丙利:副教授,博士,硕士生导师,研究方向为高等教育信息化。

Spatial Logic of Digital Transformation of Higher Education: Presence, Shape and Dimension

Qiu Kun1, Liu Bingli2

(1.School of Education, Qufu Normal University, Qufu 273165, Shandong; 2.College of Media Technology, Liaocheng University, Liaocheng 252000, Shandong)

Abstract: Digital transformation of higher education is an important way to promote innovation and reform of higher education, and also an inevitable choice to achieve high-quality development of higher education. The theory of social space aims to present a spatial dimension covered by the dimension of time with profound historical thoughts and realistic questions, and provides a new perspective for understanding and promoting the digital transformation of higher education. From the perspective of spatial logic, the digital transformation of higher education is distributed in teaching, scientific research and service in the transformation field. At the transformation level, it presents physical space providing physical support for education and teaching, spiritual space containing various relationships and networks, thinking mode pointing to people and living space constructing harmonious society. In the transformation practice, it is necessary not only to upgrade the function of infrastructure, reconstruct the relationship between teachers and students, pay attention to the digital body to understand and clarify the subjectivity of people, but also to solve the mobility problem of data by updating the basic equipment, transforming the interaction between teachers and students, and constructing the digital society. It is also necessary to allocate digital resources, optimize the digital relationship, and standardize the fairness of technology ethics matching education.

Keywords: higher education; digital transformation; space theory

責任编辑:李雅瑄