“原境”欣赏:探寻书法的内涵美

2023-07-21浙江省台州市临海市大洋小学郑玲

浙江省台州市临海市大洋小学 郑玲

书法不仅是汉字的书写艺术,也是一种表现人们情感的艺术。因此,书法的鉴赏,不应该只关注其点画、结构、布局、章法等外在表现,更应该通过对优秀书法作品的品评,领略其中蕴含的美。初学书法的小学生,由于书法认知的不足,欣赏书法基本停留在表象上。看到是什么,就是什么。至于为什么说这种书体是这种风格,那位书家的作品为什么前后风格迥异,孩子们几乎是一无所知的。浅显的教育对于孩子们审美能力的培养、文化内涵的提升是非常绵薄的。《中小学书法指导纲要》指出:“中小学书法教育要注重基本书写技能的培养,不断提高书写水平。同时在教学活动中适当进行书法文化教育,使学生对汉字和书法的丰富内涵及文化价值有所了解,提高自身的文化素养。”白蕉先生有一句话:“学习的标准,就可以作为欣赏的标准。”真正理解一件作品,应该理解它在当时整个社会生活中的意义,要想办法还原到它的原境中,在这个情境中再来重新审视它,然后才能展开有关的其他审美,才有可能读出作品背后隐藏着的更加丰富复杂的东西。这就是“原境”欣赏。为了提升学生的文化涵养,提高学生的书法审美,增强学生书法方面的文化自信,笔者探寻了如何从原境欣赏中提高学生的文化素养。

一、追溯原境:且向百花深处寻

要欣赏书法,如果不研究当时的时代特点,不研究书家是在何等情境、何等心境下写出那样的作品的,那就相当于只见树木不见森林。苏轼在《和子由论书》中这样写道:“苟能通其意,尝谓不学可。”他认为只要能弄通书法的意蕴、意味,不学习技艺也是可以的。陈振濂先生在《书法美育》一书中也指出,“当代中国缺乏的不是书法实践者,而是懂书法的评论家、鉴赏家。”因此,小学书法教育不能只教学技艺,只对书法作品呈现出的书法元素做分析,更应该引导孩子们回到作品产生的时代,在感受时代特色的基础上进行审美。所以,我们要追溯原境。原境包括以下三个方面:

(一)社会大环境

中国书法经历了几千年的流传演变,才形成了璀璨的文化。其间,社会文化环境的变迁,对书法的影响也是巨大的。譬如五大书体的出现,不单单为了改变字形,也是被社会形势所影响。如西晋卫恒《四体书势》说:“隶书者,篆之捷也。”汉隶的出现,正是由于春秋战国时期社会发生转型,文化的领域扩展到了平民阶层,文字的使用也更为频繁、广泛。而社会节奏的加快也使文字的使用频率加快,于是在书写中求易、求快、求简。因此,他们打破了篆书的规整圆转,把竖向文字改为横向取势,并简化了篆书中的一些笔画,重新调整了字形。同时,当时书写材料发生了变化,由秦代的龟甲金石转变为竹简上,横向的笔画更利于书写。因此就形成了汉隶方整秀逸的风格。

社会大环境,包括当时的时代特点,以及书家的学书经历、成长环境,等等。这些因素对书家作品风格的形成都是有影响的。因此,我们在引导学生欣赏一些书法作品时,如果能将其之所以形成这种风格的社会大环境得以呈现,那么孩子们对书法的了解肯定能更深一层,他们的文化积淀也就更多一分。

(二)书写小情境

除了大的时代背景,最影响书家书写状态的是书写时的情境。大家熟知的“天下第一行书”《兰亭序》与“天下第二行书”《祭侄文稿》的书写情境就截然不同。《兰亭序》产生于晋代文人雅士的“曲水流觞”活动。当日天朗气清、惠风和畅,众人的心情自然也是十分舒畅。活动之后,众人请王羲之为诗集作序。王羲之乘着酒兴,写就了天下第一行书。而第二天,当王羲之想要再次创作兰亭序时,都不如当天的作品精彩。

《祭侄文稿》是颜真卿为祭奠就义于“安史之乱”的侄子颜季明所作。这篇文稿叙述的是安史之乱之时,常山太守颜杲卿父子一门为了讨伐叛军,“父陷子死,巢倾卵覆”。颜氏一门共被害30 余口人。后来,颜真卿命人到河北寻访遇难亲人的尸骨,最终只搜寻到侄子季明的首骨,于是挥泪写下了这篇流芳千古的祭文。如果没有了解到这个背景,光欣赏作品,孩子们一定感受不到颜真卿当时的悲痛与愤恨。甚至还有可能对原稿中的涂改痕迹加以质疑。但了解了背景之后,我想孩子们一定能感同身受,对作品的理解会更加深刻。因此,了解作品书写时的情境能更加深刻地感受到书法作品的来源及书法作品所蕴含的情感。

(三)书家的心境

许慎在《说文解字》的序中说:“书者抒也。”西汉文学家扬雄在《扬子法言》中提出“书,心画也”。书法是书家直抒胸臆的表达方式,是中国文人表情达意的基本手段。王羲之的《兰亭序》表现的是“曲水流觞”之时的欢乐气氛,表达了作者积极乐观的人生态度和感慨生死无常的思想感情;颜真卿的《祭侄文稿》笔墨之间饱含了对兄长侄子一家深切的怀念,对叛贼的痛恨,以及对国家真挚的热爱之情;苏轼的《黄州寒食帖》寓忧患之意于点画之间,将抑郁却旷达之情倾泻于笔端之上。不同的作品自然表达着不同的心境,当我们这样深入其心去欣赏书法作品的时候,对作品的理解一定会更加深入。有时同一幅作品也会有不同的心境,如果我们去细细品味,一定会发现作品中更加丰富的内涵。

二、基于原境:再品朱弦韵更浓

欣赏一幅书法作品跟品读一段诗文相似,如果只是着眼于眼前的作品,我们的理解大多是粗浅的。当我们了解了作者创作时的心境、情境,再去品读作品时,理解就会更加丰富多元。

1.探寻书法文辞美

书法是汉字的书写艺术。一幅好的书法作品不可能只有书法的外在表现形式,也应该实现对文辞意境的追求。书法作品的文辞隐藏着作者的思想,流露着作者的心境,表达着作者的情感。书法有了精彩的文学内容,才让欣赏变得更有意味、更有深度。

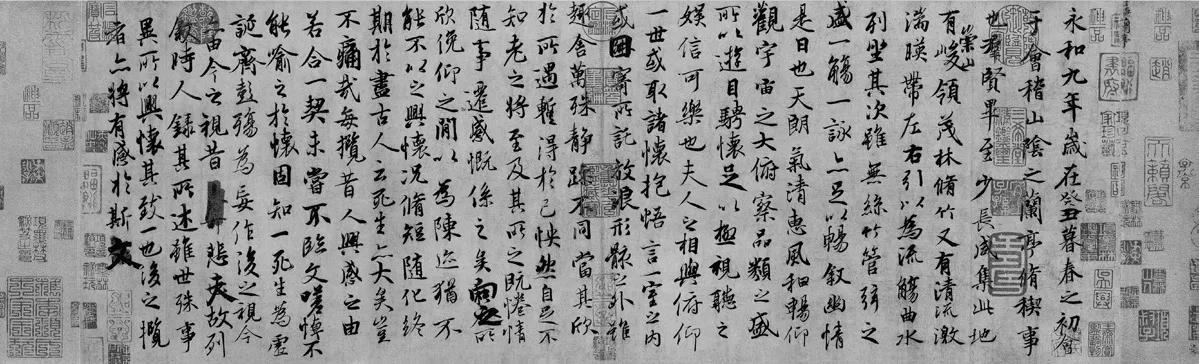

王羲之的《兰亭序》(图一),既细腻地描写了当时的环境“有崇山峻岭茂林修竹,又有清流激湍映带左右”又描述了当时的天气“天朗气清、惠风和畅”,文辞优美,立刻将读者带入了情境之中。后又借景抒怀,表达了对人生、对生死的从容豁达。因此从文学的角度看,《兰亭序》也称得上是绝妙佳作。

图一:王羲之《兰亭序》

而颜真卿的《祭侄文稿》是为祭奠子侄亲人所作,字字泣血、笔笔椎心,其文辞直刺我们心脏。如此真情流露,文学价值自然很高。当然,还有许多书法作品都具有很高的文学价值,在此就不一一赘述了。

2.感受书法形态美

书法的美在于变化无穷、千姿百态。每位书家的作品各有风格;同一书家不同时期的作品又各具特色,这就是书法的魅力所在。书法的形态美是我们关注得最多的,其点画的粗细、长短、曲直、浓淡……结体的疏密、向背、收放、欹正等,无不展现了书家丰富而纯熟的技法。但仅仅看其质感是单薄的。如果能基于原境,在脑中重构书法作品书写时的情境与状态,再联系作品的笔法与结体,我们就更能理解书写的表达了。

如杨式凝的《韭花帖》(图二),前密后疏,字距、行距较大,布白较多而气不散。文字间虽不相连,却是星星点点、错落有致。书写时墨或浓或淡;结构或长或扁、或收或放,呼应揖让一任自然。这样的书写表现了书家午睡醒来,正觉得肚子有点饿了,恰逢友人送来美味可口的韭花,这份舒适之情。

图二:杨式凝《韭花帖》

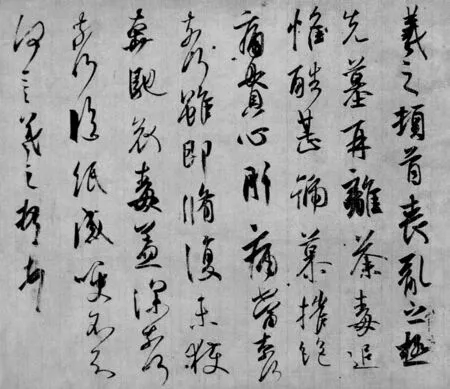

而王羲之的《丧乱帖》(图三)点画极尽变化,结构也奇妙无比。或厚重、或轻灵;或短促、或飞扬;或连或断、或静或动;节奏或快或慢,细条虚实相生,精妙入微。书法之美,就美在这无穷的变化,并于这些变化间表达书者的心境与情感,因此魅力无限。

图三:王羲之《丧乱帖》

3.品味书法情感美

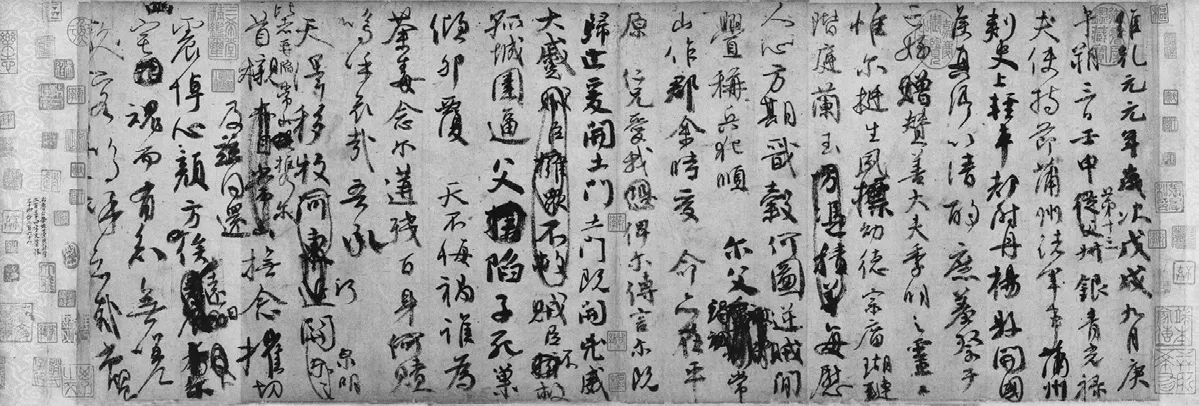

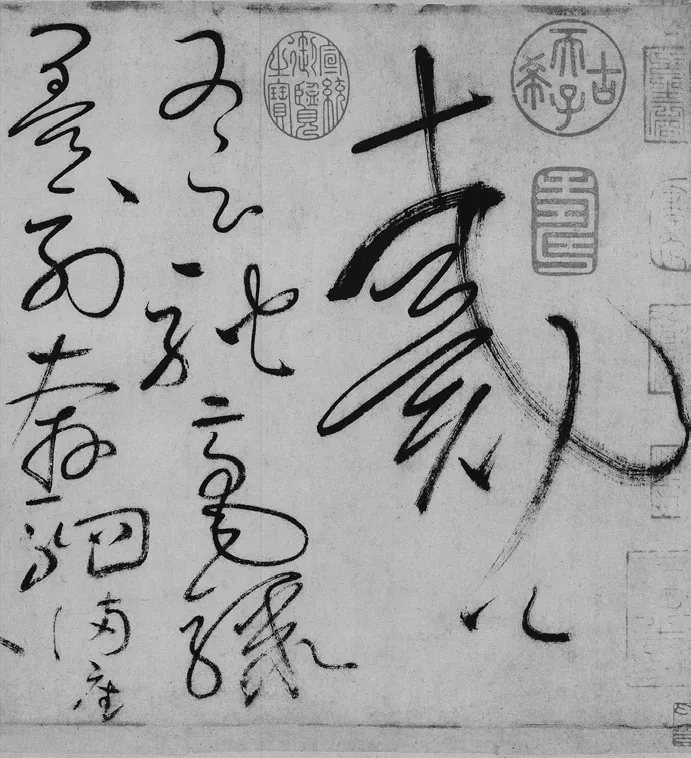

颜真卿的《祭侄文稿》(图四),虽是一篇草稿,其间有多处涂改,似乎并无美感可言。但当我们回到原境去欣赏它的时候,我们无不被其所迸发的情感所震撼。

图四:颜真卿《祭侄文稿》

表面上看此作品笔法狼藉,布局混乱,而它却有不可撼动的庄严。这正是由于颜真卿内心情感的倾泻。他心中的悲愤,在他的笔端一泻而下。初落笔时,颜真卿还极力控制情绪,字迹沉稳厚重,越到后来,意绪难平,情不自抑。其书便洒脱奔放、汪洋恣肆,荡气回肠,因此被称为“天下第二行书”。《祭侄文稿》在艺术上达到如此成就的一个重要原因,是文稿文辞的抒情内容与文稿的书法表现高度一致。就书法作品的艺术成就而言,只有文辞内容精致,文章情感充沛,文采斐然,文辞与书法才有可能达到完美的统一。

三、书情共赏:探得黄花且独斟

一幅好的书法作品,必定是能表达情感的。我们提倡原境欣赏,也是为了到创作的原始状态中去感受书法家书写时的情感及其在作品上的表达。作品的最后呈现便是书法家情感表达留下的痕迹。汉代蔡邕有言:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔豪不能佳也。”刘熙载在《艺概》中也提到“笔墨性情,皆以人之性情为本”。这一系列的论述都表明书法是能够表达人物的内心世界的。正如音乐家的情感是通过不同的声音来表达,而书法的情感是通过线条、节奏、章法等方面来表达的。

1.线条与情感表达

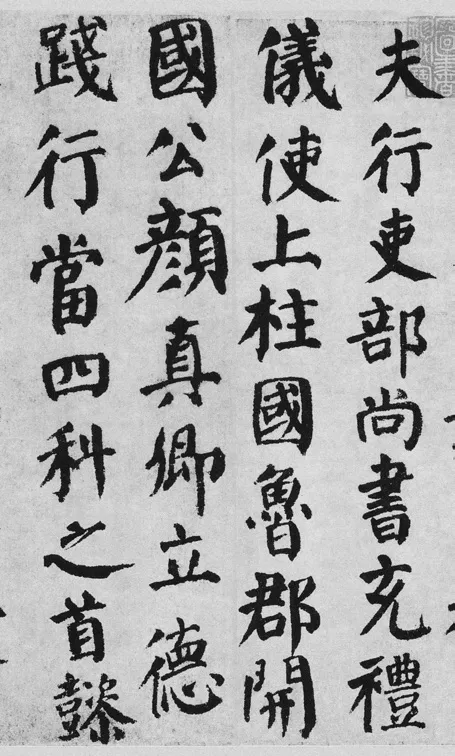

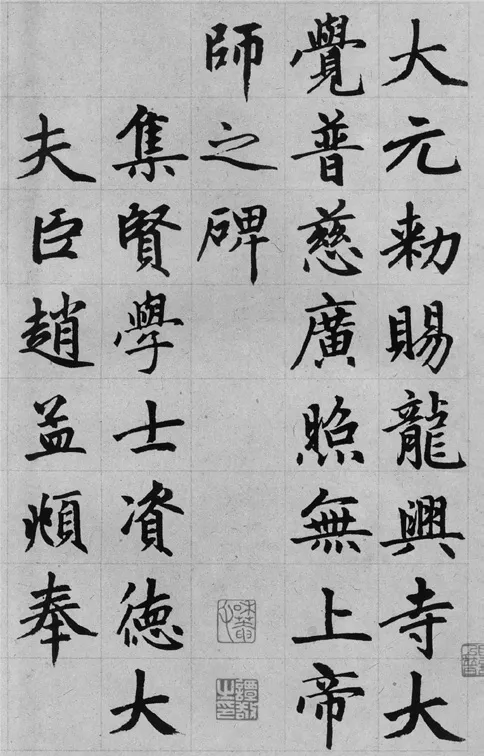

书法艺术风格的多样,首先就是通过笔墨线条的不同来表现的。如颜真卿的楷书(图五)线条粗壮有力,给人雄浑庄严之感;赵孟頫的楷书(图六)线条流畅遒劲;赵佶的瘦金体(图七)线条劲瘦飘逸,清新脱俗。

图五:颜真卿《自书告身帖》

图六:赵孟頫《帝师胆巴碑》

图七:赵佶《千字文》

朱光潜说,看到颜真卿的字,就想到巍峨的高峰,不觉地就耸眉聚肩,筋肉紧张,模仿其严肃;看到赵孟頫的字就想起扶风的柳条,不觉地就展颐摆腰,筋肉松懈,模仿其秀媚。

元代陈绎曾《翰林要诀》指出了不同情感程度对书法笔画线条的影响,“喜即气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽……”。颜真卿在《祭侄文稿》(图四)中的线条时断时续;时而粗壮,时而纤细;时而墨润,时而笔枯……这对比强烈的线条就将书者内心深处不可抑制的悲痛与愤怒宣泄而出。

2.节奏与情感表达

书法被称为是“无声的音乐”“纸上的舞蹈”。那么,它一定是具有节奏感的。书法的节奏主要表现于轻重、徐疾、虚实、收放、疏密等方面的变化。这几组特点都是相对的。重的、徐的、实的、收的、密的给人一种紧张严肃之感,而轻的、疾的、虚的、放的、疏的给人轻松愉悦之感。姜夔《续书谱》说“一点,一画皆有三使,一波一拂又有三折”,无论是线条还是整幅作品,都有起伏节奏之变。试看历代名家的书法作品,有的像弱柳扶风,婀娜多姿;有的像群山连绵,高耸巍峨;有的像千尺瀑布,倾泻而下;有的像小桥流水,温婉优雅。这些作品都是极具韵律,但都扣人心弦,令人陶醉。

3.章法与情感表达

情感在书法艺术中的抒发是通过点画形态和章法布局来表现的。当情感流露于笔端的时候,字形的大小欹侧、布局的紧凑疏朗、布白的大小气势都因情而设。如怀素的草书《自叙帖》(图八),非常狂放奇逸。其字时大时小,时密时疏,时而狂放,时而连绵,字的大小长短变化有时差至几倍,右起第二行“戴公”二字,“戴”字突然大出其格,占了前文三行的宽,“公”字又写得比一般字还小还扁,末尾五行的字也相对于前文狂放起来,迸发出恣肆跌宕之美感。

图八:怀素的草书《自叙帖》

总之,要探寻书法之美,需技法与情感相融合、书法与情境共欣赏。如高尔基所言,美感就是“理性与直觉、思想和情感和谐地结合在一起”。国务院印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中指出要“……以社会主义核心价值观为引领,以提高学生审美和人文素养为目标,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元,把美育纳入各级各类学校人才培养全过程……”作为书法教育者,我们有责任教给孩子们这些审美的方法,提高他们的文化素养,增强他们的文化自信。