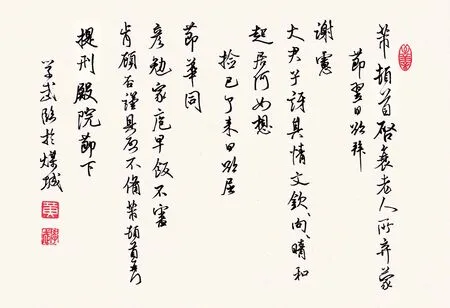

2023年8月(367期)竞临:米芾《清和帖》

2023-07-21王阳君,丁国东,姜绍来等

2023年8月(367期)竞临:米芾《清和帖》

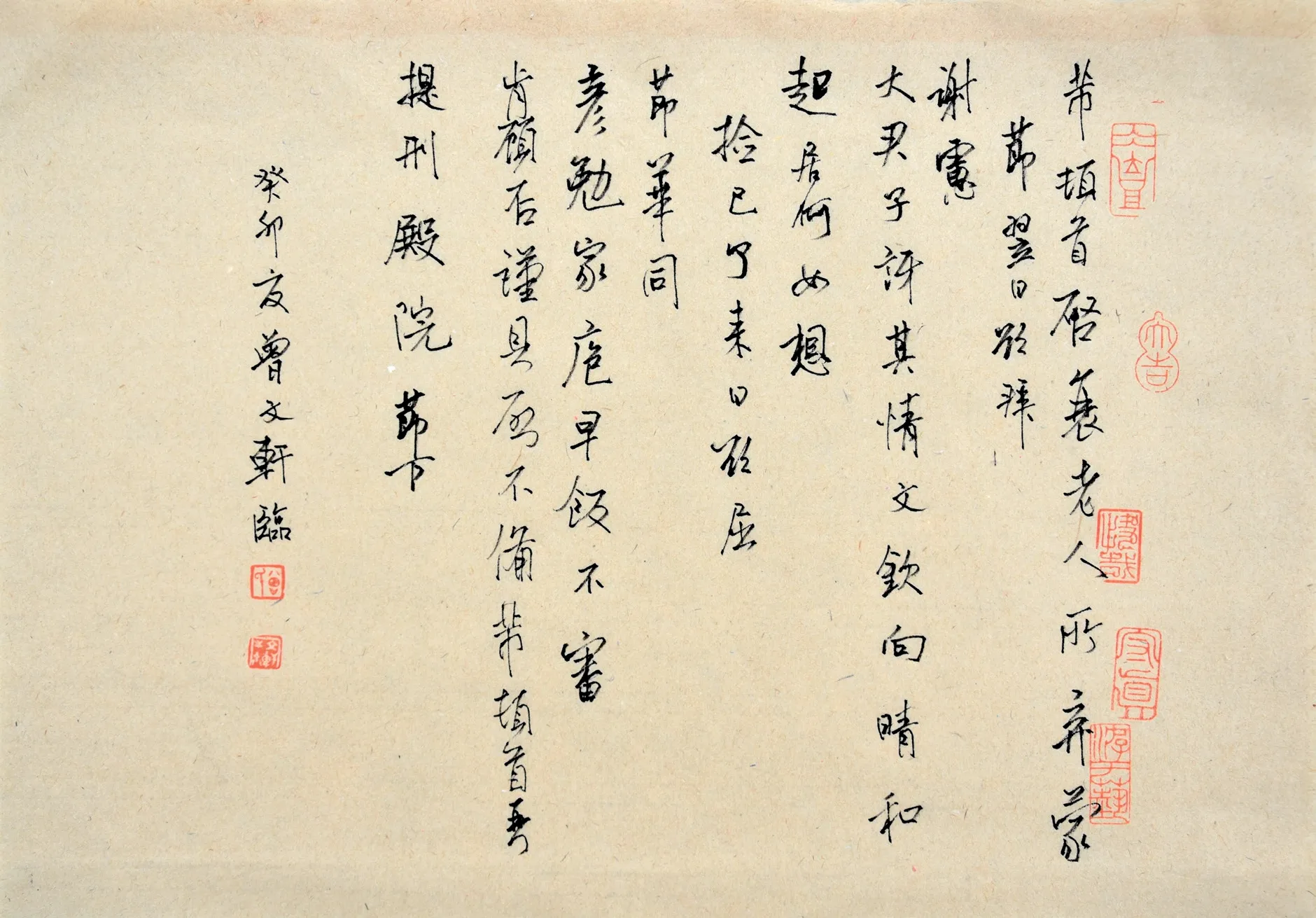

米芾(1051—1107),初名黻,字元章,时人号“海岳外史”“襄阳漫仕”,自号“鹿门居士”。北宋著名书画家、鉴定家、收藏家。襄阳(今属湖北)人,后迁居丹徒(今江苏镇江)。曾任校书郎、书画学博士、礼部员外郎,故人称“米南宫”。米芾天资高迈、人物萧散、好洁成癖,世号“米颠”。善诗,工书法,擅篆、隶、楷、行、草等书体,且精于鉴别,长于临摹古人书法,达到乱真程度,书画自成一家。苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄并称“宋四家”。

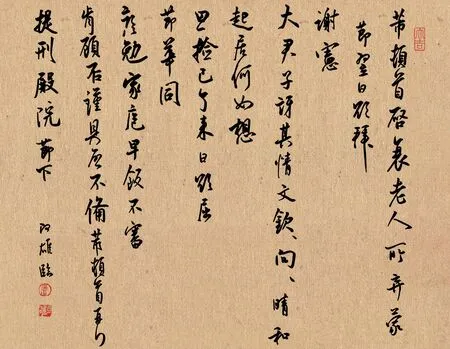

《清和帖》是米芾书法作品的精品之一,写得潇洒超逸,不激不励,用笔比较含蓄,与其他帖比较,温和了许多,但笔画的轻重时有对比,字的造型欹侧变化,又使此帖平添了几分俊迈之气。

释文:

芾启久违倾仰 夏序清和 起居何如衰年趋 召不得久留伏惟 珍爱米一斛将微 意轻尠悚仄余惟 加爱加爱芾顿首 窦先生侍右

临习要领:

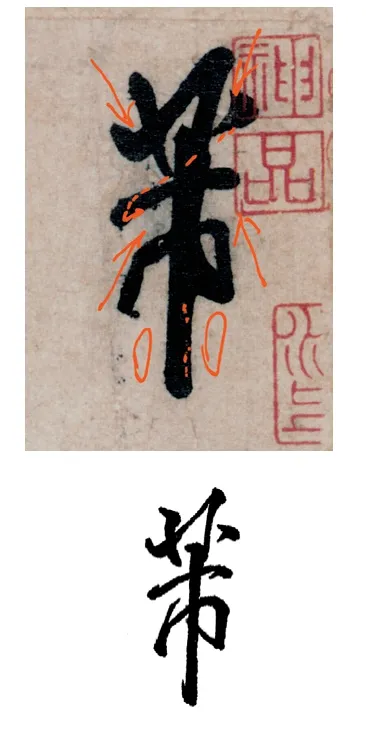

芾:字形修长挺拔,中宫收紧。首竖先重后轻,向右下斜,横向右上提,形态较长,与右竖连写,两竖上开下合,左低右高。右短横收笔向左下,形似短撇,与中横相呼应。横逆起上斜,中段有弧度,位置略偏左。左短竖向左下斜,横折钩较宽,中竖粗壮且略向左下斜伸。

启:横与撇连写,横短撇长呈弧形,“口”小而简约。连笔上挑写横撇,横短撇长。捺改写为一横,收笔在画内,牵丝与下部相连。下“口”宽扁,竖短而向左下斜,横折上斜,末横尖起圆收。上部左纵右横,下部偏右,中间密而四周疏。

久:两撇斜纵,一捺横伸。首撇露起而直向左下行笔,调锋后向右上写横,折处方整,撇向左下,直中微曲,收笔圆转,提笔向左带尖。两撇右上开左下合。捺画起笔与撇尖接,稍向右下行笔后即转笔向右平行,捺脚圆润含蓄。

违:“韦”部取纵势,横向间距紧密,中间尤紧。先写横折,连带写第二横,紧接着写中间“口”,上横末牵丝下带为竖,横折宽扁,下横紧挨上横。下部横折与横连写,然后写下竖,形态粗壮,收笔上挑,再写最上面一竖,收笔带钩,出锋向左,与左上一点呼应。横折折撇成短竖状,平捺逆起斜行,捺脚微向右上,形状饱满且长。

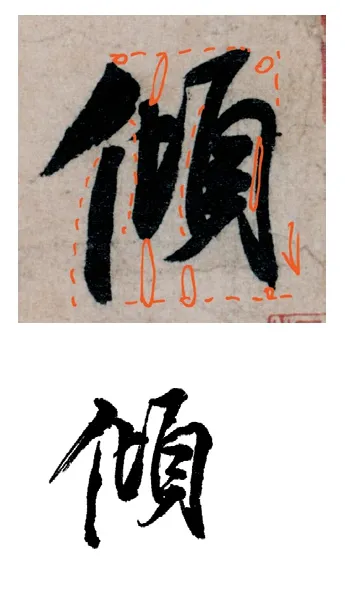

倾:左低右高,中间小而短。首撇起重收轻,竖比撇长,呈向势而居右。中间先写短横,竖提偏上,提长而与右横相接。横与短撇、竖又连写,略带弧度,与提呈相背之势;横折略细,横短斜而折曲长。内三短横左接右离,间距紧密。短撇斜弧左伸,末点取纵势与竖末相接。

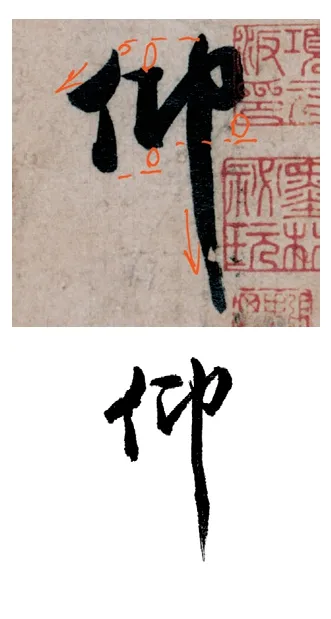

仰:与上一字相似,均为三个部件构成,外形上必须区分开来,左右两个部件的收放对比加大,中间部分仍需短小。首撇短弧状,起轻收重,竖短而相接于撇画中部。中间撇用逆势,形似短横。竖提与右横折钩连一笔写成。竖折折钩之笔法,取横向伸展,最后一竖上昂下伸,中间略带弧度,并向右下略斜。

夏:上纵下横,中宫收紧。首横略长,圆起折收,与下撇和竖连写。竖末上挑牵连横折,部分相叠。三短横上短下长,左右相接。下撇从横末起笔,直而向左下斜,收笔回锋向右上出锋。横撇的横画向右下斜,撇则角度较平且有弧度。捺与两撇相交,尖起平行再转向右下渐行渐按,向右平出捺脚,圆润平和。

序:点短平且较小,出锋与横呼应,笔断意连。横上仰且向右上斜,收笔迂回;撇的起笔先牵丝左引,再纵向按笔后略向左下行笔,收笔略顿后向左上出锋。下部形态较长,上收下放。横撇与点连写;横钩圆转,出钩较长。向上环绕写竖钩,竖短钩长,钩平而向左。

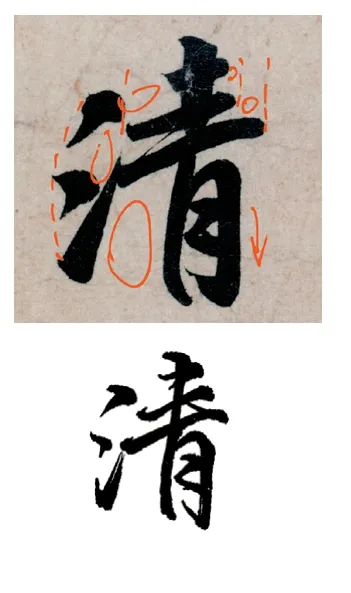

清:三点水向左下斜,三个点的收笔均出锋牵丝与下一笔呼应,首尾相顾。三横均上斜,上短下长;下竖从上横的中间起笔,呈向势,略向左下斜;横折钩取长势,内两横化为点。最后写上面一竖。三个部件纵横分明,交替变化,左右宽窄明显,高矮参差。

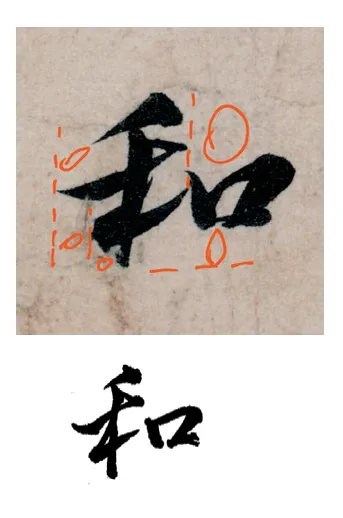

和:字形略小,较宽扁,左纵右横。首撇下俯,横上斜且与下笔连写,竖画不宜伸展,起重收轻,撇折位置偏下。右部居中稍下靠,口部上开下合,两竖均斜,形态趋扁,首竖与左提相接,以免孤零。

起:左上“土”部取长形,两横上短下长,竖画居中;下部竖、横连写似一点,并与撇画相连;平捺先平后斜再向右上,收笔出锋向左上。横折取纵势,短横似点;竖弯钩取纵势,竖画尖起,渐重下行,转弯处铺毫右行,微出锋代钩。“己”部取收势,与捺放形成鲜明的对比。

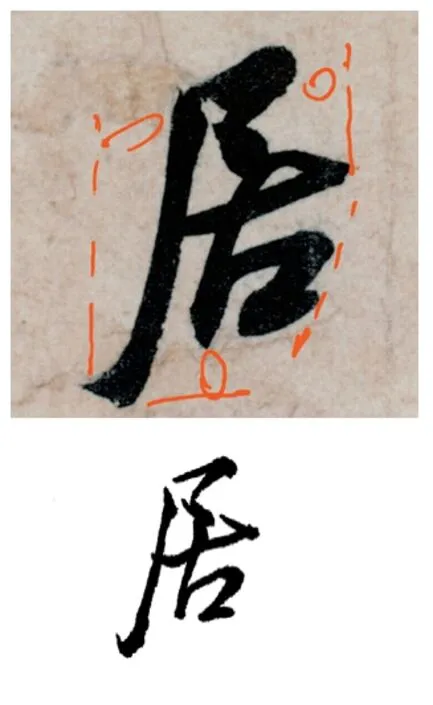

居:字形较长,整体向左下斜,形斜而重心正。横折上斜,横略长而折似撇。下短横向右下斜,似点状,且收笔上挑。撇画长而曲,收笔较重,且向左出锋。横与撇相接,形态较长,收笔向左上出锋,连笔写竖,竖向左下斜。横折比上横略短,最后一横与左竖相离。

何:撇画粗重,略有弧度。竖画相接于撇画中部,略向左下斜,竖收笔上牵写横,再带出“口”部,连带似两挑点,位置上靠,与上横相接。竖钩长而下伸,比左竖略长,出钩较平。上收下放,左缩右伸。

如:撇折实连,似一弧线,收笔向上出锋与左撇牵丝相连,撇长而有弧度,起慢收快,上翻后折锋写横,向右上斜,略带弧度。右部“口”用草法,与左横连写,形态如横折钩。整个字形取横势,上开下合。

衰:点横相连,均较短小。横末接竖,呈向势,横折的横短折长,横与竖相交,中横上仰且与两竖相交,最后一短横反其形,写得特别长。横末接长撇,斜而直挺,中间没有弧度;竖提居中,撇、捺连写似两点。字形上收下放,上紧下松。

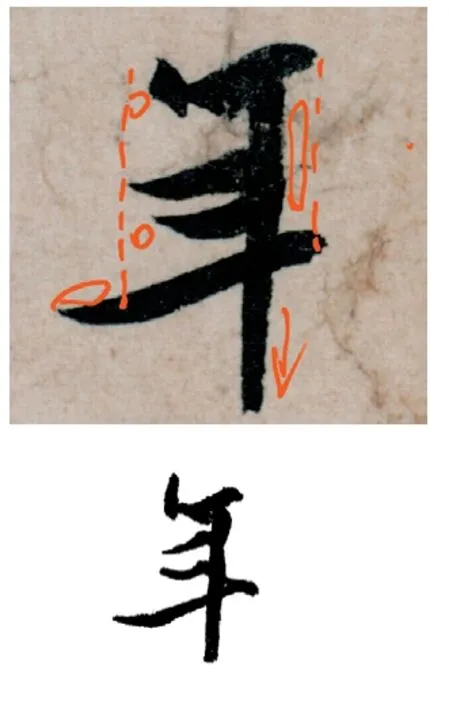

年:撇短收似点,首横起重收轻,上斜较多。第二横较平,起笔偏左,第三横略短,取仰势。最后一横长而斜,收笔与首横相齐。长竖直而挺,位置偏右,起笔与上横相接,与第二、三横的收笔相接,四横之间有不同的疏密。

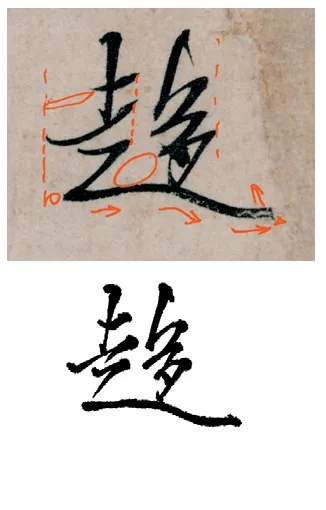

趋:整字用笔轻盈流动,左疏右密,上收下放。首横尖细上仰,竖长而挺,收笔带钩;下横远出上仰,中段有弧度。下部数笔相连,平捺弧势明显,先平后斜,捺脚平出后回收上挑,与“多”部首撇呼应。首撇自右下向左上起笔,形长势直,后面笔笔相连,多次折转,长度与角度均有变化。最后一点略粗。

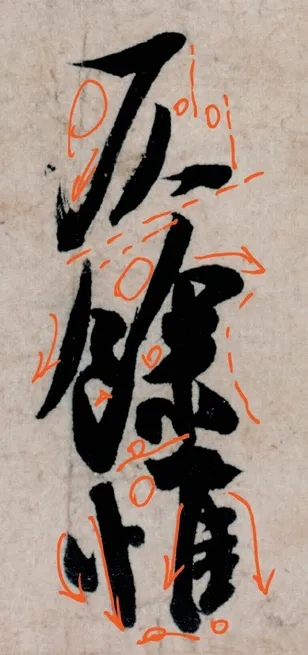

召:行书中“刀”常常写成一撇和横撇。首撇略弧,横撇横短撇粗,上部重心向左下倾斜。“口”取扁状,上开下合,位置偏右。左竖向右下略斜,横折上斜,转折处宜方,末横起轻收重,势态较平。

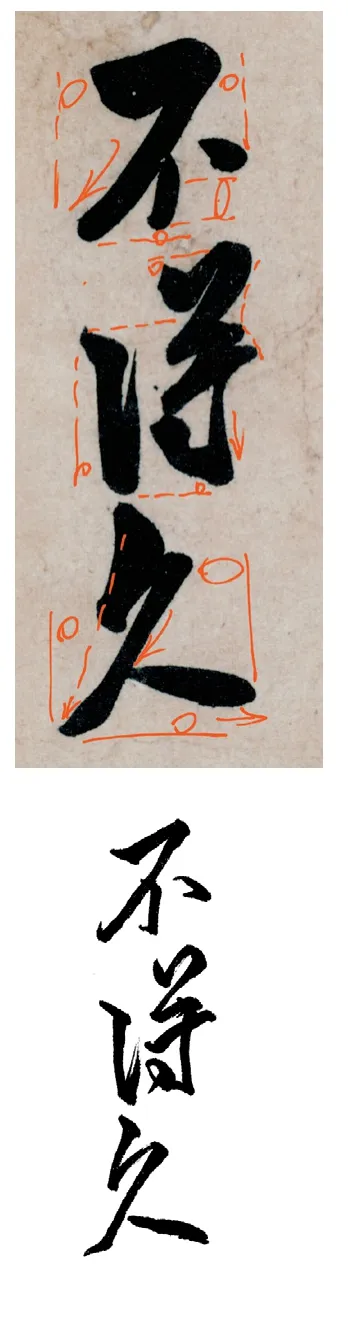

不:笔画少则用笔宜丰。首横铺毫重按,中收而折转连写长撇;撇有一定的弧度向左下斜,收笔圆润遒劲。中竖短而细,与撇的中部相接,稍向左下倾斜。最后一点远离,错落于撇竖相接处。字形上小下大,用笔上重下轻。

得:左低右高,左窄右宽。行书中双人旁的两撇往往似点状,连写时又合并为一竖提。起笔纵落后快速右按再马上转向下行,收笔调锋后向右上出锋。右上“日”用省减法,写成两个相连的点。两横上短下长,上平下斜。竖钩起轻收重,出钩较长,牵丝连带写点。

久:首撇露锋重按起笔,侧落中收,收笔直接调锋转向写横,横上斜较明显,部分与撇画相叠,转折处圆润。撇长而向左下斜行,前段较直挺,粗细变化不大,至末端渐按变粗,向左出锋;两撇上开下合。捺取反势,写成长点,角度也比较平。

留:上部用省减法写成三点,左放右收,左低右高,收笔实连写下竖,取向势,弧度较大。竖画收笔调锋向右上弧行,再转向右下斜;这样较明显的环状线条表现得很柔美。折笔处重按向左下,收笔牵丝上带写中竖,再连笔写中横。最后一横粗重。整字一笔写成。

伏:左低右高,左收右放,左窄右宽。首撇短粗浑厚,使不出锋;竖短而尖接,位置偏左。右横较上斜,出钩上带。撇长而上昂,取纵势,至尾部微按左出,收笔处比左竖略高。捺画起笔与横相接,与撇相交,收笔下带出锋。

惟:外形特征与“伏”字相近,左右之间留白较多。左部两点一纵一横,左点长而后点短,牵丝相连,右点也与一竖连写。竖向右下略斜,收笔出锋上带。右部撇、点、竖连写,竖收笔较重,上牵写横,四横连写,有长短俯仰之别。最后写一竖,两竖相向。

珍:左右均呈纵势,重心向左下斜。首横短小如点,先竖再写中横,环绕连提,两横间距较大,提的形态较长。右部撇画承左笔意,折锋而起,向势下撇后接写捺画,取反势,不出捺脚,而是向下连撇,三撇连写,先长后短;角度与弧度均有变化。

爱:首撇与上字相接,短小且有弧度。三点横向连写,第三点收笔向左,并与下点相连,部分相叠。横钩细而上斜,出钩又与“心”的左点连写;卧钩平而小,出钩与中点相连,右点高且轻盈。纵撇与中点相接,与卧钩相交。横撇先细轻再转而弧行。捺平而右伸。

米:两点先短后长,起笔处左低右高,上开下合,撇点长而与横相连。横略长而向右上斜,收笔上翻欲与竖相连。竖长而有向背变化,直中带曲,收笔出钩。撇画与竖相交,略有孤度。捺取反势成长点状,与撇接而相交于竖,增加了小空间,使分割更富变化。

一:上下两字均为长形,“一”就横势,如需短缩则为点状,有块面感,伸展则略细,且左低右高之势态可夸张一些。尖落圆转略按起笔,向右上行笔时渐行渐提,调锋收笔后向左下牵丝,与下一笔相连。

斛:牵丝尖落,渐按纵行写第一撇。横撇与下竖连写,形态长而呈向势,收笔向右下后再上挑写横折钩,横折钩弧势较大。内部先竖后两横,第二横上挑牵丝,与右点相连,两点连写成一弧,与下横实连。横粗且平,收笔向左上出锋。末竖长而右下伸展,上段直挺,下部弧曲。

将:左窄右宽,左收右放。先写点再写竖,点取仰势。上带后写竖画,略向右下斜,收笔出锋向左上,连写挑点,并与竖相交,一直连到右上方,与右撇接写。右撇较直,横撇稍短,牵丝连点,内部分割成三个小空间。横斜而偏右,竖钩向右下长伸。最后一点粗重,位置偏下。

微:笔画多而用笔较轻,三个部件均成纵势。左部先放后收。首撇最长,连写第二撇稍短;竖轻细而短,收笔上挑出锋。中间宜正。竖直挺,横折、竖连写,取横势;横、竖折连写,最后一竖较长。右部前三笔连写,上撇直细,横短而上斜。收笔连写弧撇,捺取反势,收笔较轻。

意:三个部件收放自如,均取横势,整字略长。“立”部宽而伸展,两横上平下斜,上收下放。“日”用省减法,上横牵丝带下如一竖,横折直接带下。“心”似三连点,用笔较重。上斜下正,动中求平稳。

轻:左放右收,左右相向。先写一竖,向左下斜且有弧度,呈向势,上横粗重、中横略细,提斜且重按快收。右部连笔,横短而平,撇折相连。点取横势。下两横短而斜,最后一竖偏右。整字左低右高。

尠:与上一个字势态相反,左高右低,参差错落。首横长而伸右以补空疏,两竖左直右斜,两短横成点状,第四横左伸右收,与竖相交。收笔连写竖折,取斜势,两点相连,并与右竖实连,竖长而略细。左右两点连写似横。最后撇长而斜向左下伸,尖状收笔。左右紧凑。

悚:左收右放,右窄右宽。两点左纵右横,左竖尖起圆收,由轻渐重。右部首横上斜,横末接竖。竖斜而上带;横折轻盈,下横短平。中竖长而曲,上昂下伸,收笔带钩。撇弧捺收,取反势带下。

仄:四笔一连两断,两斜两平,重心偏左。首横斜切露锋起笔,横末接竖,直中带曲,斜向左下,收笔较重,向上出锋。第二撇则短而弧,靠紧左撇。捺取反势,成长点状,角度较平,收笔出锋带下。

余:左低右高,左收右放。首撇形似月弯,尖起尖收。上点短而与横折、横连写,似横撇弯钩之状。竖提较长,与右上长撇呼应。右撇先重后轻,收笔与左提尖接,捺取反势,收笔带钩。两横上短下长,上平下斜。竖钩居中。两点向左右伸展。

惟:左斜右正,上开下合,中间留白较多。两点相离,一纵一横,竖斜向右下,与右点相接;撇、点、竖连写,竖略向左下斜。先写四横,上下较短,中间略长,间距有大小。最后一竖呈弧形。整字左疏右密,左低右高。

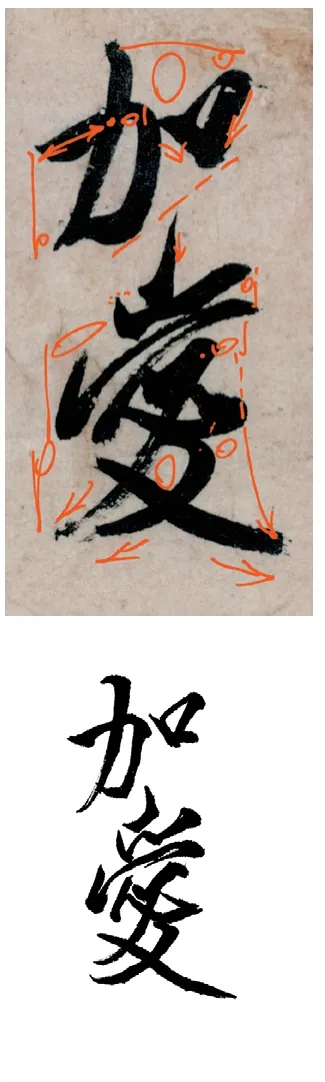

加:左纵右横,左放右收,左疏右密。横折钩取长形,横斜而转折处圆润,出钩较平。撇画从横的右侧穿过,与下钩相接。右部首竖斜向右下,起笔与转折处相接。横较上斜,折向左下。最后一横短小似点。上开下合,右下空疏较大。

爱:首撇取纵势,位置偏上,在上一字的中下部,以补足上字右下空疏。三点横向连写。左点取纵势,收笔连写横钩。横钩形长势宽,横向右上斜势较大,出钩连点。卧钩较长,两点连写后接长撇。长撇形长势弧伸向左下。横撇圆转,两撇上开下合。捺画伸展圆润。

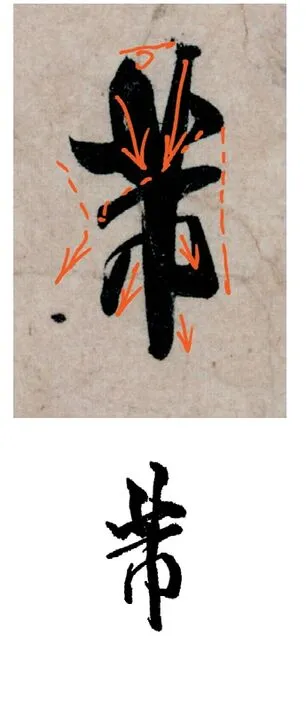

芾:首竖粗重,逆锋尖起,短横偏下,右竖细长,右短横向右下斜,收笔向右下带出。中横短而细,略带弧度。左竖斜向左下,收笔向上,牵丝连写横折钩;出钩粗重,上带写长竖,与钩部分相叠。

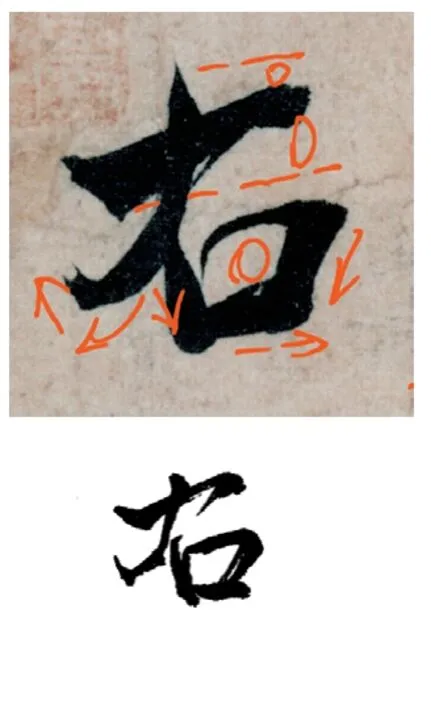

顿、首:草书两字相连形似一字。“顿”字先写横,收笔上带写竖提,收笔向左写竖折、竖,并与右部“页”连写,数笔并写似一横画,带下弧撇即为“页”部草书写法。“首”字两点连写再写横后接撇折,幅度变小后形似连续的弧线相连,即为此形态。

窦:穴字头取宽扁横势,下部则取纵势。首点圆转,左点饱满,均粗壮有块面感。横钩用“跳笔”,横与钩之间断开,下部撇短,竖弯轻细。“土”部扁宽,间距宜密。“四”比“土”更宽一些,上开下合,中间两竖与上横相接。“贝”取纵势,左密右疏,数横相连,与左右两竖一接一离,下两点撑开。

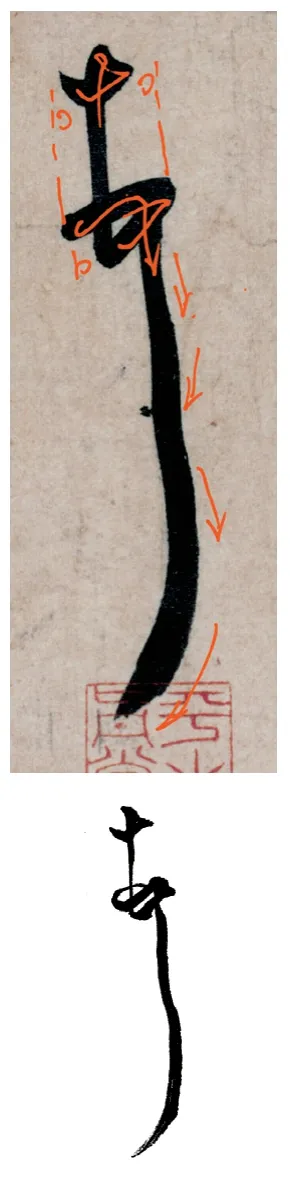

先:上收下放,左缩右伸,上紧下松。首撇短而似点,接写短横,收笔上挑接写短竖。下横较斜,起笔比撇偏左,收笔与上横齐,横末折转写撇,用笔细而弧行,收笔略重,向上出钩。竖弯钩取横势,竖短横长,出钩较长。

生:撇尖起圆收,转而写横,形似竖折,横长而略上斜。收笔上挑接写长竖,收笔环绕写两横。弧形圆转,末横短斜。整字上大下小,居“先”字左下,似托住上字;整体求平衡。

侍:左右宽窄对比悬殊,左收右放。首撇方起侧落,提而转中锋尖收,使不出锋。竖画细而与撇相离,竖短撇长。右部三横长短参差,均向右上斜,俯仰交替。上竖斜向左下,出钩侧向右下,起笔位置在一条纵向线上,出钩较多而短。末点与横相交。

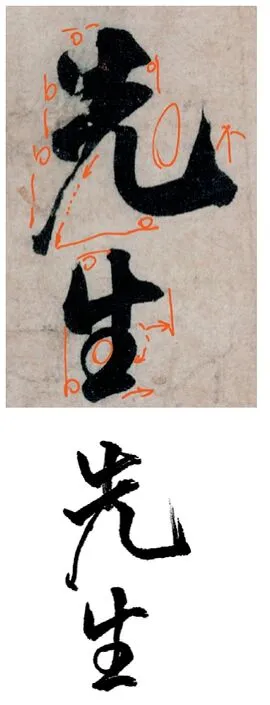

右:先写撇画,弧势较大,中间略轻,收笔较重,向左上出锋。横比撇长,切落重按,向右上渐行渐提,收笔下带,牵出细丝。短竖起轻收重,略向右下斜。横折较宽,尖起细行,折笔处变重。末横较粗,与两竖相接甚密。

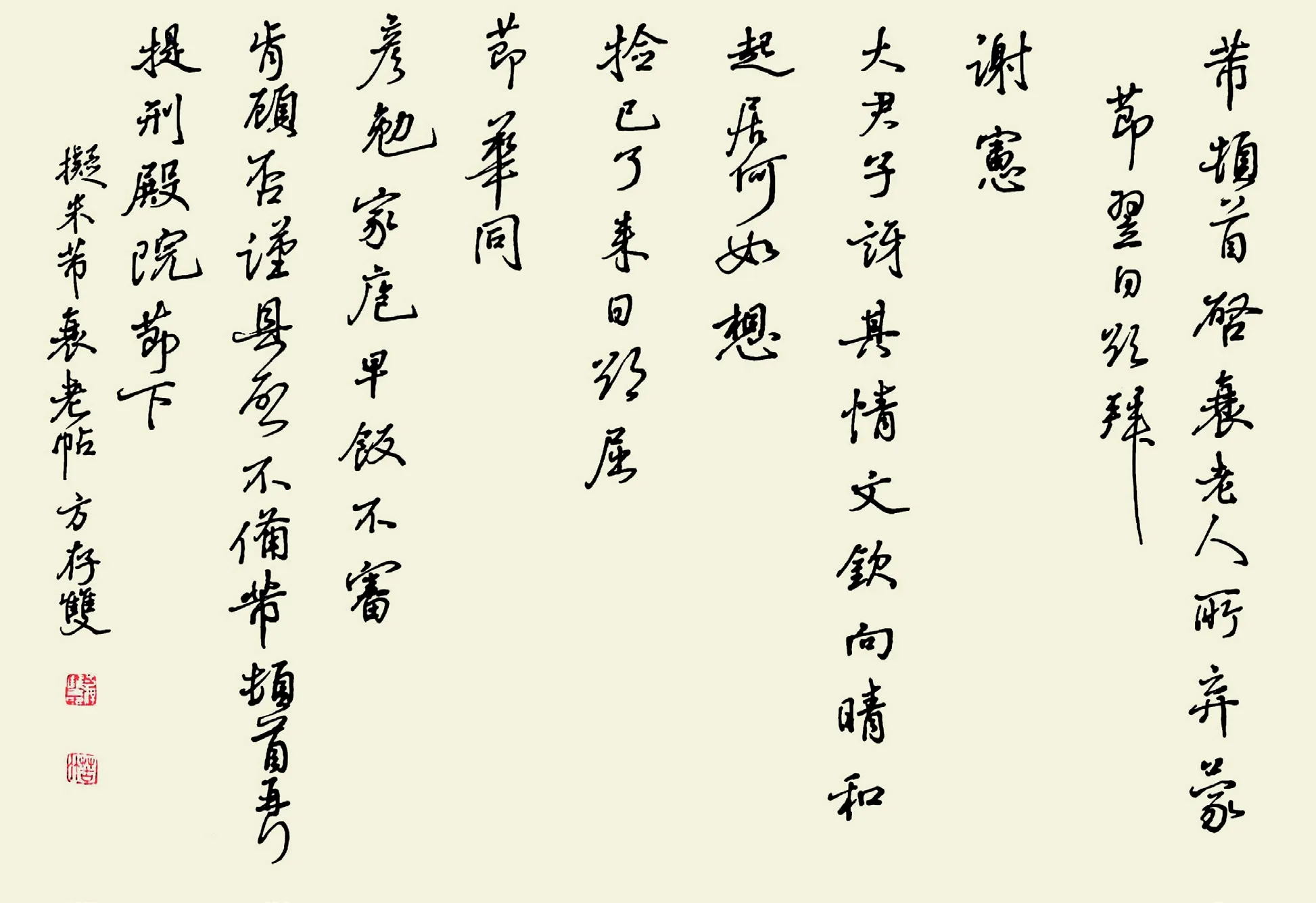

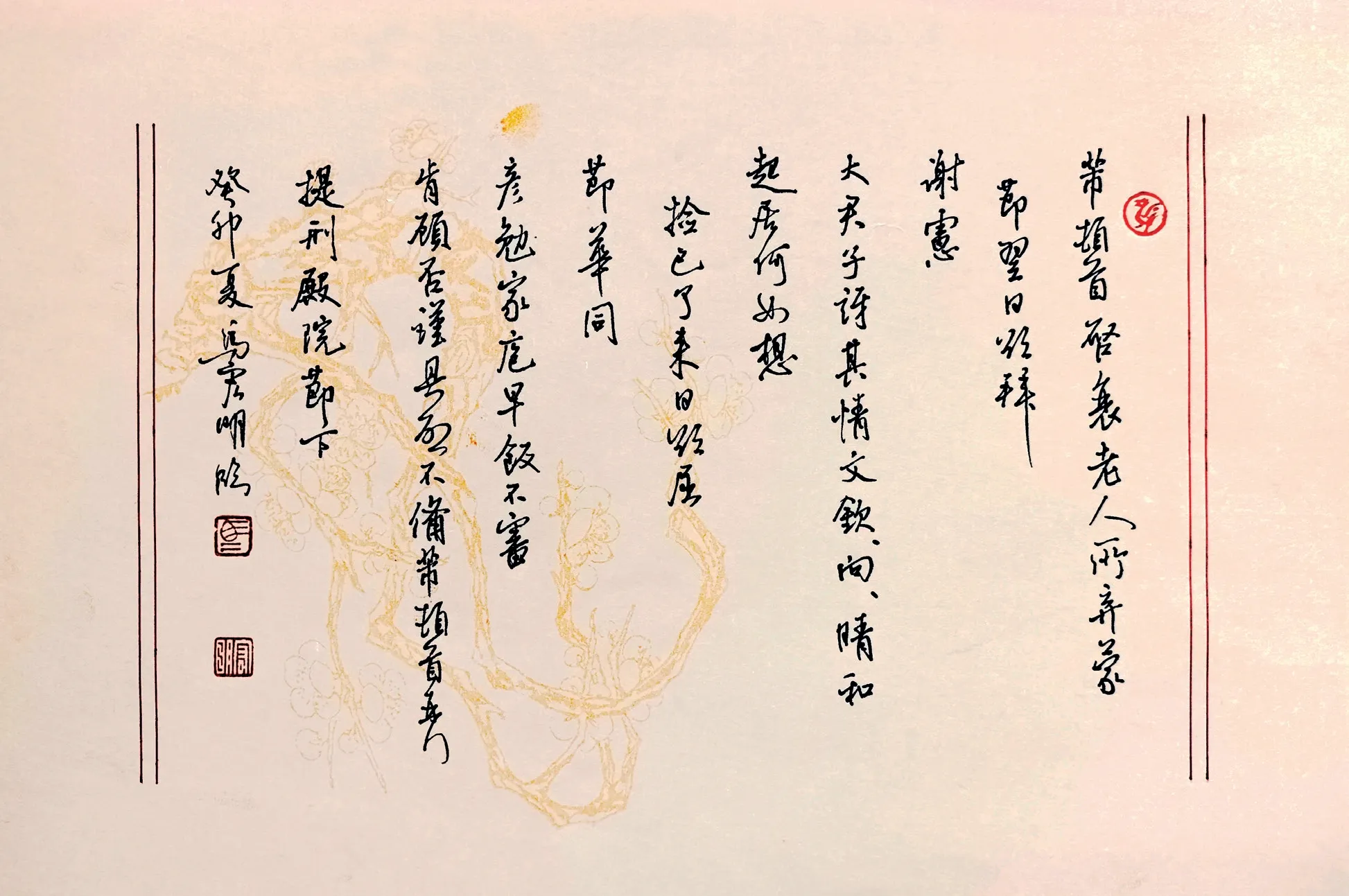

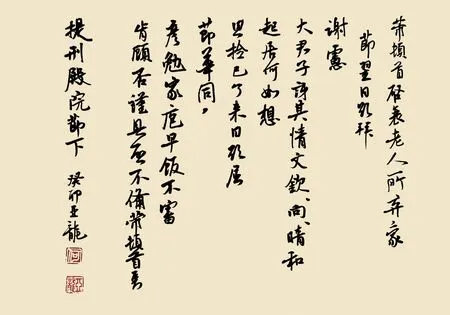

(参考形式)

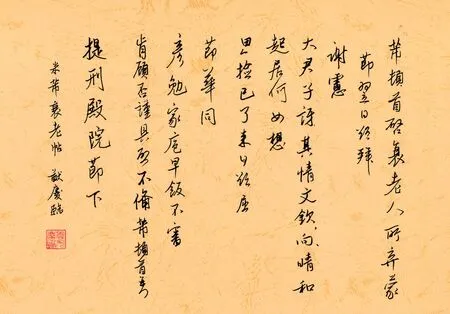

丁国东(江西九江)曾获第十四届中国钢笔书法大赛一等奖

姜绍来(湖北宣恩)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

蒲秀泉(广西南宁)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

蒋明刚(福建厦门)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

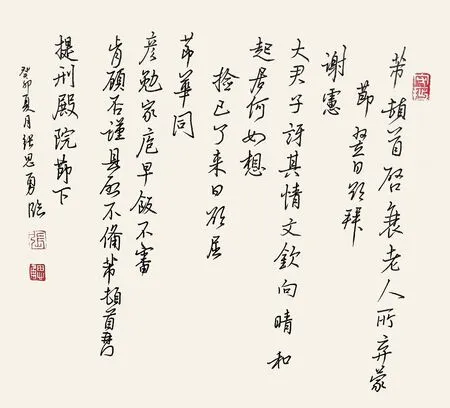

占亚雄(湖北黄石)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

方存双(上海)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

马宏明(甘肃天水)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

陈川生(四川都江堰)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

何亚龙(甘肃兰州)曾获第十四届中国钢笔书法大赛三等奖

张治富(江苏昆山)曾获第十四届中国钢笔书法大赛优秀奖

黄学武(安徽淮南)曾获第十四届中国钢笔书法大赛优秀奖

陈义军(上海)曾获第十四届中国钢笔书法大赛优秀奖

袁尤庆(江西南昌)曾获第十四届中国钢笔书法大赛优秀奖

冯才权(广东湛江)曾获第十四届中国钢笔书法大赛优秀奖

张思勇 (贵州黄平)曾获第十四届中国钢笔书法大赛优秀奖

曾文轩(湖南娄底)

高晓宏(海南海口)

朱永强(四川成都)