韶山之情:毛泽东回乡记

2023-07-20

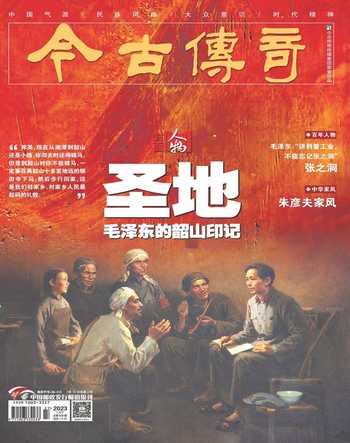

毛泽东回家后,前来探望的乡亲川流不息

离开韶山时,他对乡亲们立下誓言

“二三十年革命不成功,我毛润之就不回韶山了!”

1910年早秋的一天,毛泽东第一次离开家乡,走进了一个广阔的新天地。毛泽东生前回韶山的次数非常少。1993年,毛泽东诞辰100周年之际,在毛泽东纪念馆前的广场上兴建了一座高6米、底座高4.1米、重3.7吨的毛泽东铜像。

那是一个令韶山沸腾的日子。12月5日上午10时,当运送毛泽东铜像的大卡车缓缓驶进韶山时,韶山人民敲锣打鼓,载歌载舞,欢呼雀跃。那些从四面八方赶来的摩托车“骑士”,自发地在运送毛泽东铜像的车队后面形成了一支浩浩荡荡的摩托车队,护送“毛主席”回韶山。大家不约而同地呼喊:“主席回来啦!”“主席回韶山啦!”

因时局动荡,毛泽东回乡探母遇阻

在长沙上学期间,毛泽东有许多种笔记本,包括听课的、自学的、摘抄的、随感的和日记等,积累了好几网篮,后来送回韶山存放。1929年国民党军阀何键派人到韶山抄他的家,族人听到风声,就把它们连同毛泽东存放的书籍报刊一起烧掉了。一位塾师先生从火堆里抢出两册教科书和一个笔记本。

幸存的这个笔记本,是一个九行直格本。前面有他手抄的《离骚》《九歌》,后头毛泽东把它题为《讲堂录》,是1913年10月至12月的听课笔记,也间有读书札记,主要是修身和国文两门课的内容。作为湖南人,毛泽东这个时期对中国传统文化的吸收和选择,深受湘学士风的影响。

毛泽东对母亲的感情很深。1916年6月下旬,毛泽东赶回韶山看望病卧在床的母亲,因军队在银田寺一带骚扰,被阻隔途中。

1917年暑假,毛泽东回韶山看望双亲,然后返回长沙,邀请在楚怡小学教书的老同学萧子升一同到农村做调查。

1918年夏,他从长沙赴北京前夕,十分挂念在外婆家养病的母亲,特地请人开了一个药方寄给舅父。次年春返回长沙,便把母亲接来就医。10月5日,文素勤病逝,终年52岁。毛泽东日夜兼程从长沙赶回韶山守灵,并和泪写下《祭母文》。他这样追念母亲:“吾母高风,首推博爱。远近亲疏,一皆覆载。恺恻慈祥,感动庶汇。爱力所及,原本真诚。不作诳言,不存欺心……洁净之风,传遍戚里。”毛泽东还给同学邹蕴真写信说:“世界上有三种人,损人利己的,利己而不损人的,可以损己以利人的,自己的母亲便属于第三种人。”母亲对他的影响力,在他的一生中都可以清楚地看出来。

母亲去世后,毛泽东把父亲接到长沙住了一阵。父亲后来不再干涉他的选择,继续给予经济帮助,毛泽东很是感激。毛顺生于1920年1月23日患急性伤寒去世,时年50岁。

带领全家参加革命活动

1920年7月22日,新任湖南督军谭延闿发表声明,称将采取“湖南自治”“还政于民”的政策。当时,毛泽东正在韶山乡下休息。9月1日,他赶回长沙,立即参加湖南自治的讨论。

湖南自治运动很快失败,毛泽东失望之余,走上了新的道路。

1921年是中国历史开辟新纪元的一年。在筹组共产主义小组的同时,毛泽东还进行着湖南社会主义青年团的组建工作。湖南的团组织,在1921年1月13日,即新民学会新年大会结束后十天正式成立,毛泽东任书记。成立时有团员16人,到7月发展到39人,其中有毛泽东的小弟毛泽覃。

毛泽东先后把毛泽覃和从小在他家里长大的堂妹毛泽建接来长沙读书,只留大弟毛泽民在家理事。

1921年2月,毛泽东身穿一件灰布长衫,一双青布便鞋,领着毛泽覃回到了韶山冲上屋场。曾任韶山毛泽东纪念馆研究室主任的胡长明在《毛泽东的韶山情》一书中写道:

正月初八,毛泽东和表兄文东仙、文南松一起来到上屋场。这天正好是毛泽东母亲的冥寿。晚上,毛泽东、毛泽民、毛泽覃、毛泽建、王淑兰、文东仙、文南松等围坐在厨房的火炉旁,由毛泽东主持召开一个不寻常的家庭会。他们一边烤火,一边道艰辛、话家常,忧时感世。毛泽东手里拿着火钳,不时拨弄火坑中的柴火,他沉思了一会儿,然后侧过脸来对大弟毛泽民说:“这些年我不在家,泽覃也在长沙读书,家中大小事只有你们两口子撑着,母亲死了,父亲死了,都是你们安葬的。我没有尽到做哥哥的责任,你们在家辛苦了。”

毛泽民道:“不当家不知柴米贵,当家难啊!这些年日子不好过,天灾人祸不断。自从民国五年家里起火,第二年冬天修房子,不久母亲又长疡子;民国七年,败兵几次到家里抢劫;民国八年母亲病死,去年父亲又死;民国九年安葬父母,还有给泽覃订婚,钱用得太多。我们现在是‘王老二过年,一年不如一年。父亲手里留下的一点底子全花光了,乡里人过日子,难啦!”

毛泽东频频点头,他说:“日子不好过,绝不是我们一家人。国乱民不安嘛!守着这么一点儿祖业,也不是长久之计。泽民,我看你还是把家里的事处理好,跟我到长沙去做事,好不好?”

毛泽民说:“我听你的。”

他话音刚落,毛泽东连声说:“那就好,那就好。”他望着毛泽民夫妇,郑重地说:“既然我做主,我看就把屋里收拾一下,田也不要种了,二十多亩田你们两口子也做不了,还要请人。我离开长沙的时候,已经替你们在学校里找了一个安身的地方。润莲(毛泽民)小时候在家里做事,没读多少书,现在跟我出去学习一下,也附带做点儿别的事。”

毛泽民忍不住问:“我们出去了,那家里的田谁来种?房子怎么办,特别是,账目又如何清理?”

“我们家是不是欠了人家的钱呢?”毛泽东问毛泽民。

“別人欠我们的有几头牛,还有一点儿粮食账没收回来。我们欠人家的,就是‘义顺堂(毛顺生做生意的对外招牌)的几张票子。牛,别人家在喂;可欠人家的钱,总得要还啊。”

“家里能抵账的有什么东西?”

毛泽民答道:“能抵账的有两头肉猪,还有几担谷。”

毛泽东说:“这就好办了。家里发出的票子,就贴一张广告在外边,凡有‘义顺堂票子的人限几天来兑钱。你把栏里的猪赶到银田寺卖了,准备钱,让人家来兑。田给穷人种,房子给穷人住……父母死了,他们的衣服、被子送给那些最困难的人家用。再有,你们出去也不要带蛮多东西,带上被子和换洗衣服就行,带多了倒是个负担。”

此后不到一个星期,毛泽民便按照兄长的吩咐,妥善处理了家事,和妻子王淑兰带着铺盖和换洗衣服,告别了故土韶山。

毛泽民随毛泽东到了长沙,被安排在一师附小做校务,同时在工人补习学校学习。从此,毛泽东全家投身革命活动。

携妻儿回乡,点燃韶山革命之火

1925年2月6日,毛泽东携妻子杨开慧和两个孩子毛岸英、毛岸青回韶山。多年以后他说,“以前我没有充分认识到农民中间的阶级斗争的程度”,这次回韶山后,才体会到“湖南农民变得非常富有战斗性”,于是,我“发动了一个把农村组织起来的运动”。他这次回乡,建立起中共韶山党支部,从此韶山掀起了轰轰烈烈的农民革命运动。

《青年毛泽东》一书写道:

毛泽东回家后,前来探望的乡亲川流不息。时值春节,农民常三五人不等聚在一起打麻将、玩骨牌。毛泽东亦参与玩乐,借此与乡亲们交谈,了解情况。他还利用农村结婚、丧葬、寿宴等机会向群众做宣传。

有一次,松树滩办丧事,毛泽东借吊唁之机,向群众宣讲孙中山的三民主义。他常邀毛福轩、贺尔康等走亲串友,与贫苦农民促膝谈心,动员大家团结起来,进行革命斗争……

在艰苦深入的思想发动的基础上,毛泽东团结了一批赤贫农民和贫苦的知识分子,于1925年春开始组织秘密农民协会。据1926年《湘潭县农民运动报告》记载:韶山“农民所受压迫日重”,于1925年“二三月间即起组织”乡秘密农协,不久即发展到20余个。

在组织农民的过程中,毛泽东十分注重在农村建立党的基层组织。他在初步实践中,发现和培养了一批积极分子,发展了毛新梅、李耿侯、钟志申、庞叔侃等韶山第一批党员,于6月中旬,秘密地举行了新党员入党宣誓仪式,建立了中共韶山支部,毛福轩为支部书记。当时的誓词是:努力革命,阶级斗争;服从组织,牺牲个人;严守秘密,永不叛党。他还在韶山建立了中国社会主义青年团组织。

毛泽东当年在韶山发动和组织农民的工作,十分艰苦。对此,贺尔康的日记曾有多处记载。如7月12日,毛泽东在汤家祠主持开会,从白天到夜晚一连开了几个会,至深夜1时1刻,“润之忽要动身回家去歇。他说,因他的神经衰弱,今日又说话太多了,到此定会睡不着。月亮也出了丈多高,三人就动身走,走了两三里路时,在半途中就越走越走不动,疲倦得很了,后就到汤家湾歇了”。

毛泽东在韶山建立党组织后,领导韶山人民发展了政治、经济和文化教育方面的初步斗争。7月间,韶山大旱,田地龟裂,青黄不接,饥民遍野。土豪劣绅却囤积居奇,高抬谷价。大土豪成胥生、何乔八乘机闭粜,把谷米运往湘潭等地,牟取暴利。毛泽东得知这一情况后,和中共韶山支部研究,决定采取“先礼后兵”的策略,一面派人与成胥生商议平粜,一面发动群众奔赴银田寺阻止谷米起运。在农民们的团结和巧妙斗争下,成胥生被迫开仓平粜,其他地主更不敢闭粜。这就是韶山历史上一次有名的“阻禁平粜”斗争。

与此同时,韶山还开展了夺取教育权的斗争。当时,韶山地区的教育权掌握在绅士唐默斋等人手里。他们坚持旧学,反对新学,贪污学款,克扣薪饷,还暗中破坏群众革命斗争,不准办农民夜校,甚至不准雪耻会向农民和学校师生宣传爱国。毛泽东和韶山党支部的同志们几次秘密开会,决定利用赵恒惕颁布的教育法令关于地方教育机构负责人任职年限的规定,发动师生改选教委会、学委会,以夺取教育权。经过激烈的辩论、斗争,毛泽东他们终于夺取了教育行政管理权和财政权,共产党员庞叔侃、李耿侯、蒋梯空等分别当选为教委会和学委会成员。随后,韶山地区各公立学校和族校校长,都改为进步教师担任。

毛泽东身在山村,心系全党全国。他派遣共产党员钟志申在湘潭银田寺办起合作书店,作为秘密联络点。书报、文件通过合作书店源源不断地传递到毛泽东手里。中共湘区区委遵照中央通知,选派贺尔康、庞叔侃等人去广州第五届农民运动讲习所学习,都是毛泽东推荐的。

在韶山养病期间,毛泽东第一次遇险。据当年的雪耻会会员郭运泉回忆:“郭麓宾在县长办公桌上看到了赵恒惕的密电,上写着‘立即逮捕毛泽东,就地正法。他看后退出县长办公室,写信交给侄郭士奎(在此县当炊事员),叫他连夜送给毛主席。”据王淑兰回忆:“送來信后,家里人就派人去谭家冲喊了他。他接到信,又用开水泡点饭吃,轿子是我给他请的。泽东同志先给他们讲好,抬的谁,抬的郎中。送轿子的人,只一天一夜就回来了。团防局隔了几天才来捉泽东同志,因泽东同志没在家,只开了些钱就了事。”

毛泽东走后,杨开慧留下来继续搞农民运动。当时在湖南区委工作的张琼对杨开慧在韶山的活动印象深刻,据她回忆:

我们区委的一位同志到韶山冲看望毛泽东,回来后他告诉我:开慧姐除了细心照顾毛泽东,还常常穿上草蒲鞋,深入韶山地区各个冲,到贫苦农民家里去串门、谈心,启发农民群众的阶级觉悟,提高他们的斗争勇气。后来毛泽东身体健康稍有好转,就到农村中去访贫问苦、调查研究。开慧姐跟随毛泽东在韶山冲附近的毛震公祠、毛氏公祠、李家祠堂等处做了大量的群众工作,在毛泽东的组织和发动下,韶山地区很快地办起了二十几所农民夜校。开慧姐在夜校里教书,宣传革命道理,每天要跑四五所夜校。有的农民要进夜校没有时间,她就进行思想动员,还发动大嫂子、大娃娃帮助邻居带小孩,让青年们上夜校。

毛泽东和开慧姐在群众中享有很高的威信,有的农民连家里发生纠纷也来找毛泽东,毛泽东就叫开慧姐帮他们解决。农民夜校办起来了,毛泽东和开慧姐经常给农民讲课。

当时韶山有的农民认为自己苦是“命苦”,穷是“命穷”,是什么“生辰八字不好”。在毛泽东的指导下,开慧姐编了顺口溜教他们唱。我还记得有一首是:“农民苦,农民苦,打了粮食交地主;年年忙,月月忙,田里场里仓里光。”

当讲到“洋油”这个词时,开慧姐就讲述帝国主义对我们的侵略、压榨,深入浅出地揭露帝国主义的反动本质。

当讲到“手”“脚”两个字时,开慧姐就说:“我们农民有两只手,什么都要做;地主也有两只手,却什么也不会干。我们农民有两只脚,会上山砍柴,下泥作田;地主也有两只脚,却要我们用轿子抬着走。”她启发大家团结起来打倒地主阶级。

开慧姐还教农民唱歌谣:“今天望,明天望,只望老天出太阳,太阳一出照四方,大家喜洋洋!”由于开慧姐讲课通俗生动,有时讲到农民受苦的情景,不少老太太都淌下眼泪……

1925年8月,毛泽东到广州。毛泽东离开韶山后,开慧姐仍留在韶山搞农民运动,她还是废寝忘食地工作,收集了不少有关农民运动的重要材料。

新中国成立之前最后一次回乡

1927年,毛泽东再次回乡,这是新中国成立之前他最后一次回乡。《青年毛泽东》一书写道:

1927年1月4日至2月5日,毛泽东在戴述人等人陪同下,身着蓝布长衫,脚穿草鞋,手拿雨伞,考察了湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县的农民运动。

此次考察历时32天,行程700公里。毛泽东每到一处,都认真听取共产党地方委员会,国民党县、区党部、工会、农协、妇女、青年、商会等群众团体的汇报,邀集有代表性的农民及农运同志开调查会,还找懂得“三教九流”的下层人士、县衙门的小职员、开明绅士等交谈。

在湘潭县银田寺的调查会上,听到宁乡高露乡农民揭发这个乡的国民党区分部实行的是“二民主义”,他便立即插问:“什么‘二民主义?”

农民回答:“他们取消平粜米,还将领导我们争取平粜米斗争的鞋匠欧二保关进县监狱,就是不要‘民生主义。”

毛泽东连连点头,说:“这个‘二民主义的区分部,不但把民生主义丢了,而且把孙中山的联俄、联共、扶助农工政策中的‘扶助农工也丢了。我赞成你们的意见,到县政府去示威,要求释放欧二保,实行平粜米。”

他还对坐在一旁的戴述人说:“国民党宁乡县党部最近开县代表大会,你去出席,揭露那‘二民主义的区分部破坏农运的错误。”

随后,银田寺乡农协负责人汇报原团防局长汤峻岩杀了两个叫花子的大冤案。汤峻岩是杀人不眨眼的屠夫,在其任内,杀了50余人。當时又组织保产党,破坏农运,农民恨之入骨,一致要求法办。毛泽东赞同大家的意见,指示说:“对那些残酷杀害农民的大土豪劣绅,枪毙一个,全县震动,于肃清封建余孽,极有效力;汤峻岩不诛,不足以平民愤。”

在毛泽东支持下,宁乡高露乡争取平粜米、银田寺人民镇压土豪汤峻岩的斗争均获胜利。

本次考察,有六天在韶山。毛泽东亲身感受到家乡农民运动的蓬勃发展,发出了“农民运动好得很”的感慨,并将韶山“泥脚杆子”的斗争经验写入了《湖南农民运动考察报告》这一光辉著作。

离开韶山时,他对乡亲们立下誓言:“二三十年革命不成功,我毛润之就不回韶山了!”

“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前”

1959年6月,毛泽东回到阔别32年之久的故乡韶山。这是新中国成立后,他首次回乡。据李银桥回忆:

1959年6月,毛泽东在罗瑞卿、王任重和周小舟陪同下回韶山。住在韶山宾馆。他看了看故居。在门口,他站住脚环顾周围,大概是回忆幼时的生活吧,深深吸了一口气,忽然指着门前的水塘对我说:“我小时候就在这个塘子里游泳,那时候还没见过长江。”

我们跟随毛泽东去看望一些老人,有和毛泽东同辈的,也有比他辈分高的。有个长胡子老头,毛泽东一见面就说:“30年没见你们了,我是来看望你们的。”他们坐下来聊了许多他小时候的事。

毛泽东访问了几户农民,在街上转一圈,还去小水库里游了泳。岸上围了许多群众。毛泽东一边在水里自在地游泳,一边向乡亲们招呼道:“都下来游泳啊!”

乡亲们有的摇摇头,有的说“我们不会啊!”

“不会就学呀!”毛泽东看一看我们,冲岸上说,“他们都喜欢蛙式、蝴蝶式。我给你们表演一个新名堂!”

于是,他一会儿仰游,像躺在床上睡觉歇息,舒坦轻松;一会儿“坐凳子”,真像坐在竹凳上,从容自如;又点燃了烟抽……岸上的乡亲们,又是赞叹,又是高兴,笑得合不上嘴。毛泽东游完,上岸后稍微休息一下,就开座谈会,了解家乡的生产和乡亲们的生活情况。

毛泽东的激动和不平静是显而易见的。夜里他睡不着,靠在床栏上,用报纸垫底,上面放一张白纸,用铅笔在上面写了涂,涂了又写,嘴里念念有词。他作诗时才会这样。折腾了两个多小时,他停住笔,抑扬顿挫地吟诵出那首《七律·到韶山》:

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

吟罢,又拿笔写了一行字:1959年6月25日到韶山。离别这个地方已有32年了。

“小封啊,”毛泽东招呼值班卫士封耀松说,“你去把秘书叫来。”

封耀松叫来了秘书。毛泽东吩咐秘书说:“你把这个拿去誊一誊。”

第二天早晨,毛泽东7点钟起床,围绕村子转。我们以为是散步,跟在后面随行。毛泽东转着转着就转到对面一个山坡上。

山上有个孤零零的坟包。毛泽东走到坟前便低下头去默立。这时我才明白,那是毛泽东父母的合葬墓。

警卫局沈同副处长忙去旁边撅来一把青翠的松柏枝,递给我。这时,毛泽东对着坟墓深深地鞠下躬去,前后三鞠躬,眼圈有些红了。我等毛泽东鞠完躬,便将松枝递给他。他接过松枝,恭恭敬敬放在坟头上,又默立片刻,然后才离开。整个过程,大家都没有说话。

离开父母的坟后,毛泽东视察了韶山冲所有的稻田。他发现对面山腰樟树丛冒起一股青烟,一个短发妇女正用耙子把草丛中的枯枝败叶搂出来,放进火里焚烧,便走了过去。

短发妇女闻声猛回头,看见是毛泽东,便抱起孩子一边大声喊“毛主席来了”,一边把我们带进干净宽敞的堂屋里。

毛泽东像到了自己的家一样,坐在竹凳子上,抽着烟,亲切地同大家拉起家常来。他先问:“这栋房子住几家?”又问他小时候的好朋友土地老倌和四道士有没有后代。

大队党支部书记指指短发妇女介绍说:“她就是四道士的儿媳妇。”毛泽东高兴地问她:“我怎么没见过你?”

她回答:“您老人家1927年就走了。我是1931年生的,所以没有见过呀!”

毛泽东又问:“你是哪里人?姓什么?”

“我是如意亭的,姓汤。”

毛泽东摇摇头:“如意亭没有姓汤的。”

“我小时候从宁乡逃难来的。”

毛泽东点点头,发现她穿着解放鞋,便问她爱人是不是解放军,当得知当过志愿军时,就说:“你是军属啊!他在外面打美国鬼子,你在家里打美国鬼子,你们俩都打美国鬼子。”

那妇女说:“我一定听您老人家的话,搞好生产,多打粮食,支援国家建设。”

毛泽东又问:“今年每亩能收多少稻谷?”

这一回,在场的人你看看我,我看看你,一时不知怎么回答好。因为当时到处都在“放卫星”,亩产千斤,双千斤,甚至上万斤的有的是。他们怎么说呢?

正在為难之时,有人爽爽快快地回答说:“亩产800斤。”

毛泽东摇摇头:“能产800斤?依我看,平均亩产500斤就谢天谢地了。要实事求是,要计划种田,要科学种田。”说着,看看大家,又风趣地说:“我看见韶山的稻田绿化了。但山上树不多。韶山人多山多地少,要腾出田来种庄稼。”

大伙点点头:“感谢毛主席……”话没说完,就被毛泽东打断了:“不要感谢我,要感谢人民。人民团结起来力量大。”

对毛泽东的这次故乡之行,沈同回忆:

毛主席走访亲友和乡邻,看望了几家农户和烈属。他和主人一起坐在条凳上,吸烟拉家常,主妇们也抱着孩子围在一起互相问寒问暖,谈论生产和生活情况,情感丰富,亲切自然,大家不时被主席幽默的话语引得开怀大笑。

毛主席还到小学校去看望了孩子们。刚走到校园里,有一个小学生看见了毛主席,就大喊起来,正在上课的师生们立刻蜂拥跑出教室,把主席团团围住,拉着主席的手,亲切异常。主席的这些“老乡”只是在照片上见过毛主席,还从未目睹过这位“少小离家老大回”的亲人。

老师搬来凳子,孩子们拉着毛主席坐下,有个孩子把自己的红领巾解下来给主席戴上,大家围着主席问这问那,主席应接不暇。当他们看到随行的同志拿着照相机准备照相时,孩子们和主席挤得更紧,两个孩子偎在毛主席的怀里,两边的孩子抱着主席的胳膊,还有个孩子在主席身后踮起脚尖,搂着主席的脖子,主席有些招架不住了,但他还是不想离开。毛主席几时能有这样的闲情逸致,来尽情享受孩子们的温存热爱呢!正所谓“时人不知余心乐,将谓偷闲学少年”,乐亦在其中了!

毛主席参观了他的旧居。此前毛主席曾对有关同志作过专门交代,他的旧居不许花钱修饰。当看到故居旧貌依然,主席很满意。毛主席以主人的身份,向大家介绍哪间屋子是谁住的,哪件家具是做什么用的,为什么要放在那个地方,哪件用具放的位置不对了,墙上镜框里的相片都是什么人、是什么时间拍的。有时看着说着,睹物生情,主席就陷入了沉思……故人已逝,游子能不惆怅!然而,毛主席胸怀开阔,他诅咒那逝去的年代,被压迫受迫害的何止千家万户,不革命不牺牲怎么会有今天!

走到打谷场上,主席向我们讲起小时候帮助家里收割庄稼的情景。边讲边走,到了屋前的池塘边,塘边青草茂盛,池水清澈,一如当年,他会心地笑了,回想孩提时代,小伙伴们一丝不挂,在池塘里尽情嬉水,犹如翻江倒海,竟把一池清水闹成了泥汤,多么开心。

入夜,毛主席余兴未减,难以入眠,在大厅里往来踱步沉思……

毛主席要走了,乡亲们扶老携幼,妇女抱着孩子,来给他送行。毛主席勉励乡亲们,要奋发图强,努力生产,使家乡的生产建设再上一层楼。送行的人越来越多,惜别之情越来越浓。于是,我们在旧居前的广场上组织了大合影,拥挤的人群才有了秩序,随时入列者仍络绎不绝。主席一行朝村外走去,乡亲们依依难舍,送了一程又一程,毛主席不断回头招手,情真切,意绵绵。走得很远了,我们请主席上了车。汽车开动了,乡亲们仍在招手呼唤,汽车开得很远了,人们还立在路边眺望,久久不肯离去。

“我还要回来的!”

1966年6月16日,毛泽东“南巡”到了长沙,住湖南省委九所三号楼。

住了一天后,因盛夏季节天气太炎热,而当时的九所又没有空调设备。所以,省委的负责同志建议毛泽东去韶山滴水洞住,那里冬暖夏凉,可以避避暑。

毛泽东答应了这一提议。来到滴水洞,他与大家亲切握手后,边走边说:“这是个好地方,我小时候在这里放过牛、砍过柴、割过草,还和小伙伴们打过架。特别是我小时候到外婆家去、到湘乡去读书,都要从这里经过。山那边有我的石头干娘,所以,我又叫石三伢子。”

毛泽东一说起家乡的事,说起小时候的事来,就有些滔滔不绝。他见大家都在仔细地听着,便指着山间的一条小道继续说:“从这里过去是龙头山,再过去就是黄田坳。过去以山为界,山那边是湘乡,山这边是湘潭韶山,所以,这一带人又叫它为‘湘潭坳。”说完,就走进了他住的滴水洞一号楼。

毛泽东在这里一住就是12天。离开的前一天,湖南省委代理第一书记王延春问要不要接见韶山人民的代表,要不要由电台和报纸发一篇消息。毛泽东听后停了一下,说道:“这次回来,又没有去看他们,他们也不晓得我回来了,还发什么消息!”

新中国成立后,毛泽东只回过两次韶山,这次是他第二次回乡,而且是在家乡人民不知道的情况下秘密回去的。他心里多少有些遗憾和伤感,出发时,当有人小声提醒他上车,他用浓重的韶山口音说:“你们先走吧,我还要坐一下。”

大约坐了一盏茶的光景,毛泽东才慢慢起身,和工作人员一一握手道别。当他与滴水洞管理人员廖时雨握手时,有人介绍:“这位是小廖,主要是给主席管房子的。”毛泽东听后,握着廖时雨的手说:“小廖,你要把这房子看好,我还要回来的!”

然而,令毛泽东没有想到的是,这竟是他面对故乡的山山水水说的最后一句话。这一次回韶山,成了他与故乡的永诀。后来,毛泽东曾多次动过回乡的念头,但由于种种原因,都未能成行。到了1975年,已经82岁高龄、且重病在身的毛泽东还想回韶山看看,有关部门也已经通知韶山管理局作好准备,工作人员更是怀着激动的心情期盼着。但是这一计划最终未能成行。

(责编/陈小婷 责校/张超 来源/《毛泽东传》,中共中央文献研究室著,中央文献出版社2012年4月第1版;《实录毛泽东》,李捷、于俊道著,北京联合出版公司2018年1月第1版;《毛泽东的故土情》,胡长明著,山西人民出版社2011年7月第1版;《别梦依稀:毛泽东的故土情结》,唐春元/文,《党史博采》2007年第11期等)