血脉 揭秘东深供水工程

2023-07-20

2023年,东深供水工程决策60周年。1963年,香港遭遇百年不遇的严重干旱,周恩来指示“要不惜一切代价,保证香港同胞渡过难关”,东江-深圳供水灌溉工程应运而生。建设者从四面八方奔涌而来,展开了一场波澜壮阔的大会战,高峰时近两万人参与,他们“要高山低头,要河水倒流”,一年便送水入港。

翻开史册,干旱缺水长时间困扰着香港,每遇大旱,水荒必至。

谁能拯救在大旱与水荒之中备受煎熬的香港同胞?香港三面环海,一旦与大陆割裂,就是一座海上孤岛。祖国内地是香港最大的靠山。

毛澤东历来关注香港问题,重视香港,是保持香港繁荣稳定的最早决策者。新中国成立后,他始终关注香港经济发展和民生福祉。

1962至1963年香港遭遇了跨年度大旱。大大小小的山塘、水库干得冒烟,市民即将无水可用,香港陷入了水荒的绝境,遇到前所未有的危机。周恩来指示:“要不惜一切代价,保证香港同胞渡过难关!”

随后,一个从东江引流入港的工程计划进入了国家层面的运作。这一工程,最初被命名为东江-深圳供水灌溉工程(后称东深供水首期工程),简称东深供水工程。

从1964年春到1965年春,来自珠三角地区的上万名建设者,以“要高山低头,要河水倒流”的意志,用短短一年时间就建成了一个全长83公里的大型跨流域供水工程,谱写了一曲感天动地、气壮山河的奋斗者之歌。

首期工程确定了建设6个拦河梯级、8个抽水站、2个调节水库和16千米的人工渠道。当时,东莞的交通设施差到连卡车都开不进来,看到施工作业基本靠人力完成,许多人不相信能够一年内完工,英国水利专家坚称:工程完工至少要三年!

为了尽快完成施工,中央和广东省几乎动员了可以动员的一切力量,高峰时期甚至有近两万人现场作业。选调全国优秀的技术人员,全国15个城市50多家工厂,调整生产计划赶制各种机电设备,铁道部优先运送“东深”的物资,所有人住工棚、睡草席,吃住在工地。尽管条件艰苦,但每个人都干劲冲天。

1965年2月25日,东深供水工程这条供港“生命线”终于建成,香港初步摆脱了缺水之苦,经济一飞冲天。

随着香港的人口不断增加,东深供水工程的供水能力已不能满足香港的发展。1974年、1987年、1990年,东深供水工程分别进行了三次扩建。2000年8月28日,东深供水工程四期改造开工。短短三年时间内重新修建了一条现代化的供水通道,一举创造了四项“世界之最”。

这三次扩建和一次脱胎换骨的改造,使东深供水工程的供水能力提升了35倍,迄今已累计对港供水近三百亿立方米,相当于半个多三峡水库的库容,超过了一个半洞庭湖,满足了香港约百分之八十的淡水需求,其水质之优、流量之大、跨越地域之广、科技运用之新,均属全国首位,堪居世界前列。

东深供水工程是哺育粤港两地同胞的生命水,更是香港与祖国内地骨肉相连的一条血脉、命脉。经历过香港当年的水荒、见证了香港今日之繁荣的香港同胞发自肺腑地说:“有盐同咸,无盐同淡!祖国永远是香港的靠山。”

香港缺水到了极限状态,港英当局无力解决

香港地小、人多、缺水。开埠半个多世纪后,就遭遇了一次载入史册的大旱,有人称之为“香港旱魅”,旱魅是中国古代神话传说中引起旱灾的怪物,它身穿青衣,能发出极强的光和热,“旱魅为虐,如惔如焚”。这荒诞的传说竟成了香港大旱的真实写照,从1893年10月到1894年5月,香港大半年滴雨未下,山涧、水塘开裂,连那水凼里的泥浆水也被人们喝光了。旱灾还导致了瘟疫,在短短三个月内香港就有两千多人丧生。1929年,香港又遭遇一场更严峻的旱情,这一次,有二十多万人逃离香港。

民以食为天,香港人把饮用水直呼为“食水”。为了解决食水问题,早在1859年,港英当局就曾悬赏一千英镑,公开征集解决方案,却没有征集到有效方案。有人甚至说,这不是人力可以解决的,只有上帝才能解决。

1938年,香港第一次实行“制水”——限时限量管制用水,人们只能到街头公共水管或送水车处排队接水。港英当局制定了严禁市民浪费饮用水的法例,并成立了专门的行政机构——水务署,那些身着制服的水务官,在香港的街头巷尾对市民用水进行巡查监督,违例者轻则罚款数百元至数千元,重则有牢狱之灾,而最厉害的一招就是终止供水服务。

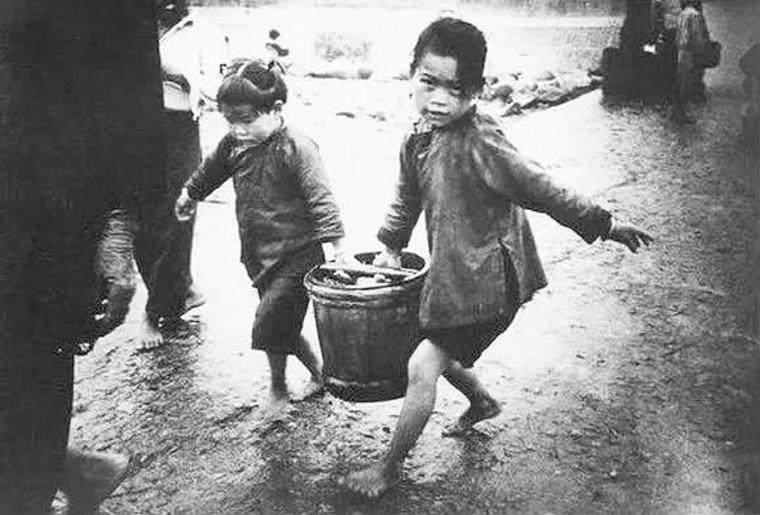

无论怎样节流,若不能开源就无法从根本上解决缺水这一百年症结。就在香港不断推出节水措施时,从1962年底到1963年,华南地区遭遇百年一遇的跨年度大旱,香港岛、九龙更是重灾区,出现了自1884年有气象记录以来最严重的干旱,连续九个月滴雨未下。而从1945年到1963年,在不到二十年的时间里,香港人口已从40多万猛增至350多万,加之香港的制造业及出口贸易产业兴起,用水量激增,山塘、水库的所有存水只够港人饮用四十多天。香港又一次陷入了水荒的绝境。

“月光光,照香港,山塘无水地无粮,阿姐担水,阿妈上佛堂,唔知(不知)几时没水荒……”这是香港当时流行的一首歌谣,也是当年干旱缺水真实写照。

当水降到了维持生命的极限状态,香港出台了史上最严格的限水政策,从开始限令每天通水四小时,很快就变成每四天供水四小时,随后又减为三小时、两小时、一小时,“平均每人每日只得水0.02立方米”。除了越来越严苛的供水时限,香港水务署还要求市民每两周只能洗一次头。为了让学生少出汗,学校甚至停了体育课。工厂停产、市民停工,一家老小都走上街头到公共水管去接水。

香港市民大多住在密密麻麻、低矮错杂、以青砖砌成的唐楼之中,供水管道由楼下向楼上输送,来水了,大家带上家里几乎所有能盛水的东西,“似打仗一样抢着来”排队接水,港人称之为“候水”,人们拥挤着排成长队慢慢地挪动,好似一条蜿蜒扭曲的长蛇,前不见头,后不见尾。

水像线一样细,半天也接不上一桶水,而且随时都会断掉。“候水”也一下变成了抢水,被挤在后边的人又喊又骂,每次都有人为了抢水大打出手,扁担、水桶都变成了武器,多少人还没接到水,就已被打得头破血流。而那些接到水的人,一个个用身体紧紧地护住水桶,这水比血还珍贵啊!

周恩来:“要不惜一切代价,保证香港同胞渡过难关”

香港危急!时任港九工会联合会会长陈耀材(广东宝安人,年轻时赴港谋生,曾参加由共产党人邓中夏、苏兆征领导的省港大罢工)一边向老战友、中共广东省委书记陈郁致电告急,一边以港九工会联合会的名义请求祖国帮助。时任香港中华总商会会长高卓雄也组织商界向祖国求援,一封封告急求援电报如雪片般纷纷飞向广州和北京……

香港水荒引起祖国的高度关注。为了接济香港同胞,广东在自身用水十分困难的情况下,仍决定供水给香港,与之共渡难关。陈郁接到香港同胞的求救电报后,第一时间回应:“广州市每天免费供应自来水两万吨,或者其他适当的地方,供应淡水给香港居民使用。”

早在1960年3月,在深圳水库竣工典礼上,时任中共广东省委第一书记陶铸表示:“深圳水库建成后,除为了防洪发电外,如果香港同胞需要,可以引水供应香港同胞,帮助香港同胞解决部分水荒问题。”随后,粤港双方签订供水协议,每年深圳水库向香港供水2270万立方米。为解香港同胞的燃眉之急,经广东省人民委员会批准,深圳水库除按协议额度向香港供水外,又额外增加300多万立方米,逼近深圳水库可用水量的极限。

1960年5月,广东省政府又答复香港,允许港方派船到珠江口免费取用淡水。缓解了香港的燃眉之急。

1963年6月,港英当局派代表到广东省商谈供应淡水问题,经双方多轮磋商后,初步达成了从东江引流入港,兴建一座跨境、跨流域调水工程的方案。随后,广东省一边上报请示中央,一边派人到东江、深圳一带实地勘察引水线路。

为了彻底解决香港用水难的问题。1963年6月,广东省提出了兴建一座跨境、跨流域调水工程的方案。6月15日,中央政府发出《关于向香港供水谈判问题的批复》。这年12月,周恩来出访亚非十四国,回国时途经广州,了解到东江引流入港的方案和面临的诸多困难,当即指示:“要不惜一切代价,保证香港同胞渡过难关!”

当时,广东省提出了一个大胆设想:从东莞桥头镇引东江水,利用石马河道,至深圳水库,再通过钢管送水到香港。在当时的技术条件下,该方案难度极大——石马河从深圳大脑壳山由南向北流,如要利用该河道,只能通过建设多级抽水站,将水位逐级抬高注入深圳水库,实现“北水南调”。

随后,一个从东江引流入港的工程计划,开始进入国家层面的运作。东深供水工程应运而生。

彼时,我国刚刚走出三年经济困难时期,“中央决定暂停其他部分项目,全力以赴建造东江-深圳供水工程”。周恩来特别批示:“该工程关系到港九三百万同胞,应从政治上看问题,工程作为援外专项,由国家举办,广东省负责设计、施工。”他在批示中强调,“供水工程,由我们国家举办,应当列入国家计划。因为香港百分之九十五以上是自己的同胞,工程自己办比较主动,不用他们插手”,“工程应综合考虑,结合当地农业效益进行兴建”。这一工程作为国家重点工程,由国家计划委员会从援外经费中拨出3800万元专款。这笔专款在现在看来不多,但当时我国国内生产总值仅有1454亿元,财政收入只有399.54亿元,这一个大型供水工程的建设费用就已接近当年国家财政收入的千分之一,这就是“不惜一切代价”。

“要高山低头、要河水倒流”,万人大军一年送水入港

早在1963年下半年,东深供水工程总指挥曾光就行动起来,开始了艰苦卓绝的第一步——实地勘测,他带领第一批勘测人员闯进沟壑纵横的荒山野岭,每测量一公里,就得来来回回走十几公里。而他们走过的地方,大多没有路。攀岩时,他们在鞋子上绑上了草绳,脚底还是不断打滑;遇到狭窄陡峭的山径时,必须用两手抓着岩壁上的野草和小树根,再用屁股一点一点地慢慢往前蹭。毫不夸张地说,曾光和队员们是用躯体和生命在一寸寸测量。

经过深入勘察和反复论证,最终的实施方案由周恩来亲自拍板确定。1964年2月,东深供水工程开工了。两个月后,4月22日,广东省水利厅厅长刘兆伦代表广东省人民政府与香港水务局局长毛瑾签订了《关于从东江取水供给香港九龙的协议》。该协议对正式向香港供水的日期和水量做了明确规定:“广东省人民委员会举办东江-深圳供水工程,于一九六五年三月一日开始由深圳文锦渡附近供水站供给香港、九龙淡水。每年供水量定为六千八百二十万立方米。”而当时,工程指挥部也定下了两条硬指标,一是必须按时通水,二是投资不能超过预定成本。曾光代表东深供水工程指挥部,立下了一年内就要让香港同胞喝上优质东江水的军令状。

一个如此巨大的工程能够在一年内完成吗?一年时间真的能向香港供水吗?香港工务司邬励德带着几位水利工程专家走进了工地,一边走,一边看,一边不停地摇头。工地上除了几台拖拉机,看不见任何大型施工设备,连中小型机械也寥寥无几,只有密密麻麻的人群,把整个石马河两岸都覆盖了。一路上,开山劈岭,挖河修渠,拦河筑坝,全靠一双双手臂,一把把铁锹,一副副肩膀,一条条扁担,这么大的工程全凭人力和手工一点一点地去“啃”,简直就是蚂蚁啃骨头啊!

邬励德看了施工场景,撂下一句话:“这工程完工,至少要三年!”在众目睽睽之下,曾光对港方人员说:“我们保证按协议规定的时间向香港供水!”

上万名东深供水工程建设者是曾光最大的底气。指挥部一声令下,一支支队伍从四面八方奔涌而来,其中有从广州动员来的五千余名知识青年,有从东莞、惠州、宝安等地抽调来的五千多名民工,他们以军事化的速度,在接到指令的三天内全部到达指定工段。这是一場波澜壮阔的大会战,从桥头、司马、旗岭、马滩、塘厦、竹塘、沙岭、上埔、雁田到深圳水库,建设者们像石马河的浪头一样你追我赶。到了工地,举目一望,第一眼就看到山坡上大写的标语:“要高山低头,要河水倒流!”

政府发出支援东深供水工程建设的号召后,老乡们就像在抗战时期支援东江纵队一样踊跃。东莞县从每个公社调集了三百多名青壮年社员,由一个公社副书记带队,县里则由一位县委副书记带队指挥,采用军事化的团、营、连、排编制,在全线各工区、工段安营扎寨,日夜奋战。

黄惠棠是民工中的一个。1964年,大年初五,黄惠棠一大早便同工友们出发了。进场的第一件事就是开山修路,先要开出一条条施工便道。东深供水工程全线八十多公里,每一条便道都是民工们开凿出来的。

每天,上工的号子一响,他们就一直干到天黑。黄惠棠回忆说:“施工现场那叫一个震撼啊,你追我赶,喊声震天,干起活来不只手里有劲,心里更有劲!”

那时候施工用的钢筋、水泥、沙子是从两三公里外的地方运过来。主要的工具是手推车,那笨重的木轮子,一推就嘎吱嘎吱响,像公鸡啼叫一般,因此手推车又被称为鸡公车。手推车装满土后,上坡要使劲推,下坡要拼命拉,由于车斗重,必须用整个人的力量压在两个手把上才能保持平衡。那些经验丰富的车手可以双脚离开地面,连人带车飞速往下冲,在滚滚风沙中像飞一般,故名飞车,这可以大大提高速度和效率。在深圳水库工地上,有一位远近闻名的“飞车姑娘”,曾经创造过一天运输54立方米土的最高纪录。

黄惠棠和工友们完成钢筋、水泥、沙子的搬运任务后,随即又投入司马泵站的土石方开挖工程,硬是用铁锹锄头挖、用扁担箢箕挑,在一个月里将这座山包推平搬走了。修供水渠时,他们在淤泥里一点一点地挖出了一条人工渠道。当最后一天的活儿干完,他们一个一个咕咚咕咚往烂泥里栽,有的甚至倒在烂泥坑里睡着了。黄惠棠说:“只要在东深工地上干过的,干任何工作都不算辛苦了!”

参与东深供水工程设计工作的王寿永回忆说:“那真是如军令一般啊,我们这些设计人员,每个人带着几件换洗的衣服,一个背包卷,一个脸盆或提个水桶,就搬到工地上去了……”

按计划,工程设计人员分成三组,下到了东江口桥头、马滩、竹塘三个工地现场。在马滩站点,王寿永主要负责马滩、塘厦等六个泵站的厂房设计工作。“工地只提供简易搭建的临时工棚给我们居住,被褥、蚊帐、绘图板、绘图仪等都是自己带过去;工程建设进度要求很紧,勘测、设计、施工等工序环环相扣,每一个人都顶着极大的压力;为赶工期,常常天刚亮就起床,简单吃个早饭,便开始投入工作,经常一忙就忙到夜里十点钟之后……”

“那边在抢水,咱们这边必须抢时间啊。”王寿永清楚地记得,整个工程建设期,他基本上一直留在站点,在施工现场盯建设、改设计。施工现场仅有的交通工具,是四辆凤凰牌自行车。每次一出图纸,王寿永就立马骑上自行车,一路猛蹬送往施工现场。

工地上坑坑洼洼,那路“天晴一把刀,落雨一团糟”,有时候人骑车,有时候车骑人,时常要扛着自行车走山路,跌倒了,膝盖磕出了血,随手抓一把泥土止血。王寿永说:“每次骑车到另一个站点去,总会穿过一大片绿油油的农田,看着庄稼地正在播新种、压新苗,想到东深供水工程建好了,受惠的不仅是香港,东莞、深圳沿线的很多农田也能得到灌溉,庄稼会越长越好,心里就美滋滋的,浑身的干劲就又多了几分,踩起自行车来,一下就轻松了许多。”

1964年3月11日,广东省水利厅商请从广东工学院选派一批学生支援东深供水工程建设,同学们得知后,踊跃报名。其中,土木工程系的李玉珪还咬破指头写了一封“请战”血书。4月7日,广东工学院选派的第一批学生——土木工程系、农田水利专业的84名学生,还有多名老师,一个个背上铺盖和衣物,以急行军的速度奔赴东深工地。

何霭伦、符天仪、陈韶鹃等七名女同学,被工友们称为“七仙女”,她们却说:“我们不是七仙女,我们是战士!”工地条件艰苦,同学们住的是既不能遮阳也不能避雨的工棚,睡的是大通铺,天热时铺上草席倒头便睡。清明节前后,特别潮湿闷热,何霭伦和同学们都患上了皮肤病,又被蚊虫叮咬出一身密密麻麻的紅疙瘩,痒得要命,夜里一片抓挠声,但大家累得蚊子咬不醒,自己也抓不醒。

何霭伦还记得,她们刚到桥头时,工地上还没有饭堂,大伙儿都是露天吃饭,十来个人或站着、或蹲着,围着几个大盆子,盆子里盛着冬瓜、南瓜、海带、盐菜汤,若是能吃上一顿鱼肉那就是过大年了。喝的水则是从河道里直接抽上来的,那水很浑浊,像糨糊一样,过滤后还是有一股呛鼻的土腥味,大家只能憋着气儿往喉咙里灌。

1964年10月13日深夜,一个超强台风登陆广东沿海地区,陈韶鹃回忆说,“猛烈的台风来临时,就像面前有十挺机关枪在扫射”,顷刻间,工棚被狂风吹翻,暴涨的洪水冲撞着工地围堰和设施设备,突然,不知是谁大呼一声:“同学们,共产党员,共青团员,冲啊,赶紧去保护围堰和设备啊!”把大伙儿迅速凝聚在一起,胳膊挽着胳膊,肩膀靠着肩膀,在狂风暴雨中用血肉之躯组成一道道人墙,抵挡着一浪高过一浪的洪水……

一位叫罗家强的同学在那个台风之夜,一直坚守在近七米高的闸墩上,使劲帮工人拉动混凝土振捣器风管,这是捣实混凝土的设备,一旦损毁就没法施工了。就在他拼命拉着风管时,一股狂风吹来,他被席卷而下,一头撞在坚硬的混凝土闸底。刹那间,他的生命永远定格在23岁。当工友们掰开他紧攥着的双手,那掌心里还留下了一道道正在淌血的裂口,那是拉风管拉出来的。那一年,工地先后遭受五次台风的袭击,洪水连续三次冲垮了施工围堰。严峻的考验一个接一个,但工程仍在一寸一寸向前推进。

1964年11月16日,随着东深供水工程的土建工程和主体工程基本完成,工程重点已转入机电设备安装阶段,广东工学院第一批支援工程建设的学生和老师返回学校。第二批学生已奔赴工程一线。

1965年2月25日,历时一年,由我国自行设计、自行建设安装的东深供水工程如期全线完工。从这一天起,奔腾不息的东江水翻越6座高山,在石马河一路提升,注入深圳水库,像母亲的乳汁一样哺育着干涸的香港。

两天后,在广东东莞塘厦举行的落成仪式上,参加竣工庆典的香港同胞来到工程第三级马滩抽水站前,一览安装有15孔闸门,长100多米、高20多米的拦河闸坝和抽水站。随着电钮按动,抽水机启动运行,广东各界人士和香港同胞看着这一江清水,哗哗的流水声、人们的欢呼声和震耳的鞭炮声交织在一起,久久回荡在石马河谷的上空。

香港工务司负责人惊叹道:“这个工程是第一流头脑设计出来的!”香港有关部门还送来两面锦旗,上书“饮水思源,心怀祖国”和“江水倒流,高山低首;恩波远泽,万众倾心”,表达了香港同胞对祖国和人民的无限感激之情。

三次扩建,香港再无缺水之忧

随着香港的人口不断增加,1974年、1987年、1990年东深供水工程分别进行了三次扩建。

1973年11月,广东省组建了东江-深圳供水工程扩建处,并成立领导小组,由东深管理局革委会主任王泳担任组长,后任指挥长。

1974年3月,东深供水一期扩建工程开始施工,此时距首期工程开工已整整十年,此次扩建必须在不停止供水、不影响沿线农田灌溉、不断扩大供水的前提下进行。一期扩建,主体工程包括两部分,并分为两个阶段施工。第一部分和第一阶段为深圳水库输水系统扩建工程,第二部分和第二阶段是对沿线的供水渠道和河道进行大规模扩建。像东深供水首期工程一样,这繁重而紧张的施工任务依然只能靠人海战术去完成。1976年12月5日,东莞县(今东莞市)从东深供水工程沿线八个公社共抽调了五万多名民工,由各公社书记带队,从桥头到雁田,沿石马河流域摆开了阵势,掀起了东深供水工程建设史上的第二场大会战。

这一次大会战,参战民工是首期工程的好几倍,工期也更紧张。为了不影响对港正常供水,不耽误来年的春耕生产,必须赶在1977年春节前完成水渠河道扩建的土石方工程。即便是在冬天,許多民工都是光着膀子、打着赤膊挖土挑担,一个个热汗滚滚,嘴里喊着:“乡亲们,早点干完,回家过年!”1977年1月15日,供水渠道和河道扩建工程提前五天完成,从开工到完工仅用了四十天时间。

在一期扩建中,科技人员在不改变水泵外壳尺寸及土建结构的情况下,不但解决了扩大供水的需求,甚至还超过了初步设计的预期。

1978年11月26日,东深供水一期扩建工程全线竣工,整个工程建设历时四年半。这是一个低投入、高效益的工程,总投资1483万元,还不到首期工程的一半,年供水量却达到2.88亿立方米,其中对港年供水量增至1.68亿立方米,比首期工程翻了一倍。

东深供水一期扩建工程运行两年后,香港生产总值首次突破千亿大关(1070亿港元),人口突破五百万,在人口剧增、生产总值飙升的同时,用水量激增。

为了进一步扩大对港供水量,1980年5月14日,粤港双方又签订了《关于东江取水供给香港、九龙的补充协议》:自1983至1984年度供水2.2亿立方米开始,逐年递增3000万至3500万立方米,到1994至1995年度达到年供水量6.2亿立方米。这里且不说深圳、东莞所需水量,只说对香港的供水量就必须达到东深供水首期工程的九倍。

1981年1月15日,广东省决定对东深供水工程进行一次更大规模的扩建,此时距东深供水首期工程建成多年。泥沙淤积,水流壅塞不畅、洪水淹浸等隐患,都必须在二期扩建中解决。而二期扩建和一期扩建一样,在施工期间必须保障对港正常供水,还要逐年增加供水量,而且不能影响沿线农田灌溉,所以只能利用停水期和枯水期的有利时机完成水下工程。为制定合理的实施方案,各种图纸堆起来就有半人高。

1987年,距香港回归祖国还有十年。这年10月,东深供水二期扩建工程历时七年,终于全部竣工,年供水量达8.63亿立方米,其中对港年供水量增至6.2亿立方米。

1990年,东深供水工程迎来第三次扩建。1994年1月,东深供水三期扩建工程提前一年完工,工程实际总投资高达16.5亿元,比计划投资节约了1.2亿元,年供水量达17.43亿立方米,在二期扩建的基础上又翻了一倍多,是首期供水量的二十多倍,对香港的供水能力达到每年11亿立方米。有人计算过,如果将东深供水工程从初建到三次扩建所用的土石方筑成一道宽两米、高五米的堤坝,足以从香港、深圳延伸到北京。

1995年,在香港回归祖国两年前,由于供水充足,又加之东深供水价廉物美,港英当局决定,香港居民四个月内用水小于12立方米者,免交水费。从当年严格限制用水到如今免交水费,这意味着东深供水成为惠泽香港市民的福利,也宣告了香港再无缺水之忧。

“东改工程”:创造四项“世界之最”

为增加供水能力,保证供水水质,实现东深供水由量到质的根本转变,1998年10月,广东省政府决定对东深供水工程进行全线改造,这就是东深供水改造工程,简称东改工程。这是广东首个跨世纪的水利工程,是粤港两地的生命线工程,也是目前世界最大的专用输水系统。

在开工之前,东改工程中担任工程总设计师的李玉珪就带着设计人员开始沿线考察了,从东改工程的起点太园泵站到终点雁田隧洞,沿石马河两岸,这条50多公里的线路上,他们来来回回走了上百遍,跑了5000多公里,要“为设计和施工找到一个最彻底的解决方案,一个不留尾巴的方案”。

李玉珪和设计团队在比较了几十个方案、修改了十几次后,最终采用排除法和优选法确定了东改工程全线的布置方案。

工程副总设计师严振瑞全程参与了工程设计,后又担任现场设计代表。他说:“改造是为了建设全封闭的专用输水系统,实现清污分流,彻底避免东江原水在输送途中受到二次污染。”

当时,这一难度极大的工程在国内外几乎无同类经验可循。设计团队只能一边探索,一边设计,攻克了一系列技术难题。东改工程诞生了四项“世界之最”——世界最大的现浇预应力混凝土U型薄壳渡槽;世界最大直径(4.8米)现浇环型后张无粘结预应力混凝土地下埋管;同类型世界最大的液压式全调节立轴抽芯式混流泵;工程全线自动化监控系统史无先例。

严振瑞说:“上天入地,是东改工程最突出的特点之一,要‘上天,就要架设高架渡槽,U形薄壳渡槽设计可以说是逼出来的。”遇山建隧、平地搭渠……建设者们先后克服了“头顶水库”“脚踩淤泥”“腰穿公路”等一系列复杂难题,攻克了无数专业壁垒。“为确保渡槽不渗漏,仅确定槽壁厚度一事,大家吵得面红耳赤,甚至拍桌子。”严振瑞回忆道。

工程指挥部反复向国内各方专家咨询,最后提出采用300毫米壁厚开展1∶1原型试验,顺利通过试验验证后,才应用到工程中。直到今天,渡槽依然滴水不渗,“南水北调”工程也借鉴了这一做法。

短短三年内,建设者们重新修建了一条现代化的供水通道,實现输水系统与天然河道的彻底分离。东改工程比原计划提前两个月完工。全线单元工程合格率达100%。

三代“东深人”:只要东江不断流,香港用水永无忧

“一条生命线,几代家国情。”东深供水工程从初建到如今,大致经历了三代人。

黄惠棠将自己的大半生奉献给了东深供水工程。1964年参加东深供水首期工程建设后,他因表现突出被留在原东深供水局工作,并全程参与了东深供水工程一至三期扩建工程建设和管理。作为东深供水工程通水后的管护者,黄惠棠除了8年时间在泵站工作外,其余近30年时间都在水渠沿线巡查,平均每天需要步行约20公里的路程。

黄惠棠的两个儿子黄沛坤、黄沛华毕业后也加入了东深供水事业,一个担任桥头供水管理部水质室巡逻维护员,一个担任太园泵站运行值班长。大儿媳陈娈也是“东深人”,三期扩建工程刚刚投入运营,她就参与了管理,她说:“这个工程最早是老一辈人一担一担挑出来的,作为后来者,我们要守护好这条供水生命线。”

太园泵站副站长莫仲文也是位“东二代”,他父亲莫根旺早在1964年就投身东深供水工程首期建设,后来又参与了一至三期扩建工程,一直在东深供水线上干到退休。1992年夏,莫仲文从水电学校毕业,适逢东深供水三期扩建工程施工,他毫不犹豫地加入这个大家庭。

东深供水工程建设、扩建、提升、优化历时60年,涌现出一对对“父子兵”“夫妻档”。李代茂,1996年来到东深供水工程,一干就是二十多年。2017年8月,因工作需要,他又被调到珠三角水资源配置工程,建设对港供水备用水源工程。他的妻子张青兰,在广东粤港供水有限公司从事档案管理工作,夫妻并肩奉献在东深供水工程上,是典型的“夫妻档”。李代茂经常开玩笑说:“我就是个搬水工,因为我一直在向香港‘搬水的路上!”

王小萍在东深供水一期扩建工程中担任电焊工,他的父亲王泳时任东深管理局局长、东深供水一期扩建工程总指挥,她的母亲方萍是东深管理局的一位普通干部。在工地上,王小萍比男同事还能吃苦,肩扛电缆、手举焊枪作业,胳膊上留下了一块块伤疤。

在东深供水工程建设中有两位被称作“叔叔”的建设者,一位是“牛叔”张国华,因工作起来像头老黄牛,加之在工作中爱较真、牛脾气,故得此名。他是个老风钻工,曾参加第二、三期扩建工程。1993年3月的一天,在持续工作了20多个小时后,他突发脑溢血不幸离世,时年57岁。另一位是“珪叔”,即李玉珪,2000年退休后,他通过返聘担任改造工程的设计总工程师。2011年7月的一天下午,因过度劳累,“珪叔”突发心梗,永远倒在了工程调研的途中,时年69岁。

60年来,数万名东深供水工程建设者为建设守护香港供水生命线和香港繁荣稳定立下了不朽功勋。2021年,中共中央宣传部授予东深供水工程建设者群体“时代楷模”称号,褒扬他们是“建设守护香港供水生命线的光荣团队”。

“一定要保护好东江源头水”

“三分建设,七分管理。”六十年来,几代人艰苦卓绝的建设和巡护守望,都是为了一个共同的目标:百分之百确保对香港供水充足,百分之百确保水质安全。

2016年10月,广东、江西两省签订了为期三年的《东江流域上下游横向生态补偿协议》,两省每年各出资一亿元补偿资金,中央财政每年安排三亿元资金,专项用于东江源头的生态环境保护与建设,从上游到下游实行跨区域、全流域治水。

为进一步保障东深供水的水量、水质和工程运行安全,广东省划定了东江饮用水水源保护区,先后颁布了十三项法规,有人说,广东省对东深供水的保护措施,采用的是史上最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。为此,从河源、惠州、东莞到深圳等东江沿线城市都主动放弃了许多投资项目。其中河源市不仅拒绝了五百多个工业项目,放弃了近千亿规模的企业投资。还投入几十亿元用于生态环保工程建设,对城市截污管网、污水处理设备和工艺进行全面升级改造。一个欠发达地区,却拥有国际一流水平的大型污水处理厂。

在东江的源头安远县三百山有一座纪念碑,上面刻着周恩来的题词:“一定要保护好东江源头水!”守护好东江源头成为三百山人的责任。三百山镇虎岗村村民龚隆寿是三百山林场的护林员。1979年他接受这一任务时说:“山林是我们国土的一部分,保护山林就是保卫祖国!”

护林员在巡山途中的艰险,绝不亚于一位巡逻的战士。龚隆寿回忆他第一次巡山的经历时说,感觉就像在边境线上巡逻一样,他一边走,一边拿着柴刀开路,一不小心就窜出一条毒蛇,凶悍的野猪在林子里钻来钻去,蜈蚣、蝎子、马蜂和奇形怪状的毒虫到处都是……第一天结束,他的脚底磨出了一层血泡。

40多年来,龚隆寿日复一日地守护大山。早上6时便向深山进发,走饿了就一边啃干粮一边走,渴了就掬饮一捧山溪水,他走坏了一百多双解放鞋,也走出了一双铁脚板,有人说他那脚底好像长了钩子,多高的山,多险的路,他如同走在平地上一样。他说,只要这两条腿、一双脚还能走得动,他会继续走下去……

龚隆寿有一个梦想:有机会去香港看看。尽管他现在还未去过香港,但见过不少来三百山寻根溯源的香港同胞,其中一位香港同胞对他说:“我住东江头,君住东江尾。系赣粤港,同饮一江水。”很多香港同胞在寻根溯源后,纷纷为东江源区捐资兴学,其中香港言爱基金会就在安远县捐资一千万元建起了一所思源学校,意为饮水思源。

从寻乌到安远,有数不清的像龚隆寿这样的守望者,以一生的坚韧和执着守护着东江源,换来“一江清水向南流”。

“没有东深供水工程,就没有香港今天的繁荣”

东深供水工程不同于一般的供水工程,对港供水也不同于一般的城市供水,这是哺育粤港两地同胞的生命水,为香港的繁荣稳定、深莞地区的加速发展作出了重要贡献,被誉为“生命水、政治水、经济水”。

东深供水工程跨越了改革开放前后两个时代,是连接了内地和香港两种社会制度的民生工程,也是一个超越了单纯水利意义的政治工程。对于东深供水工程,香港社会一直高度关注。英国前首相撒切尔夫人在其回忆录中说:“没有东深供水工程,就没有香港今天的繁荣”。而在香港回归祖国后,历任特首一直心系东深供水工程,这样一条生命线,直接关系到“一国两制”的政治稳定、维系着香港的繁荣稳定。

自1965年东深供水“引流济港”的半个多世纪以来,香港人口从1960年的300多万增長到如今的700多万,香港地区生产总值从100多亿港元增长到2万多亿港元(2020年达2.41万亿港元)。若没有东深供水,就没有香港的经济腾飞。

“百里清渠,长吟慈母摇篮曲;千秋建筑,永谱香江昌盛歌。”每一滴东江水都见证了东江儿女对七百多万香港同胞血脉相连的亲情,也倾注了祖国对香港血浓于水的心血。

为了让从未经历过水荒的香港年轻一代了解历史真相,香港华侨华人研究中心和香港侨界会一直在呼吁,将东深供水工程和数十年来一直默默奉献的建设者群体载入《香港志》和大中小学国民教育有关课程中,让香港人永远不要忘记这一伟大工程和它的建设者。香港国民教育促进会主席姜玉堆说:“这段历史对香港人来说是非常重要的,这个水可以说就像一个人血管里的血。如果没有这个水,我敢肯定香港就没有今天了。”

进入新时代,党中央作出建设粤港澳大湾区的重大决策,国家批复同意珠江三角洲水资源配置工程。不远的将来,西江水和东江水将比翼齐飞,共同为粤港澳大湾区的供水安全提供双重保障和战略支撑,成为推动大湾区腾飞的“双引擎”。

(责编/张超 责校/陈小婷 来源/《血脉:东深供水工程建设实录》,陈启文著,广东人民出版社2022年3月第1版;《东深供水工程:一泓东江水 五十余载粤港情》,吴春燕/文,《光明日报》2021年4月21日;《东深供水工程:同饮一江水,浓浓家国情》,佚名/文,《广东工运》2021年第5期;《“江水倒流,高山低首”,东深供水工程何以再受瞩目?》,许俊仟/文,《南方》2022年第11期等)