“助推方法”对智库循证实践的启示

2023-07-18施雯

施雯

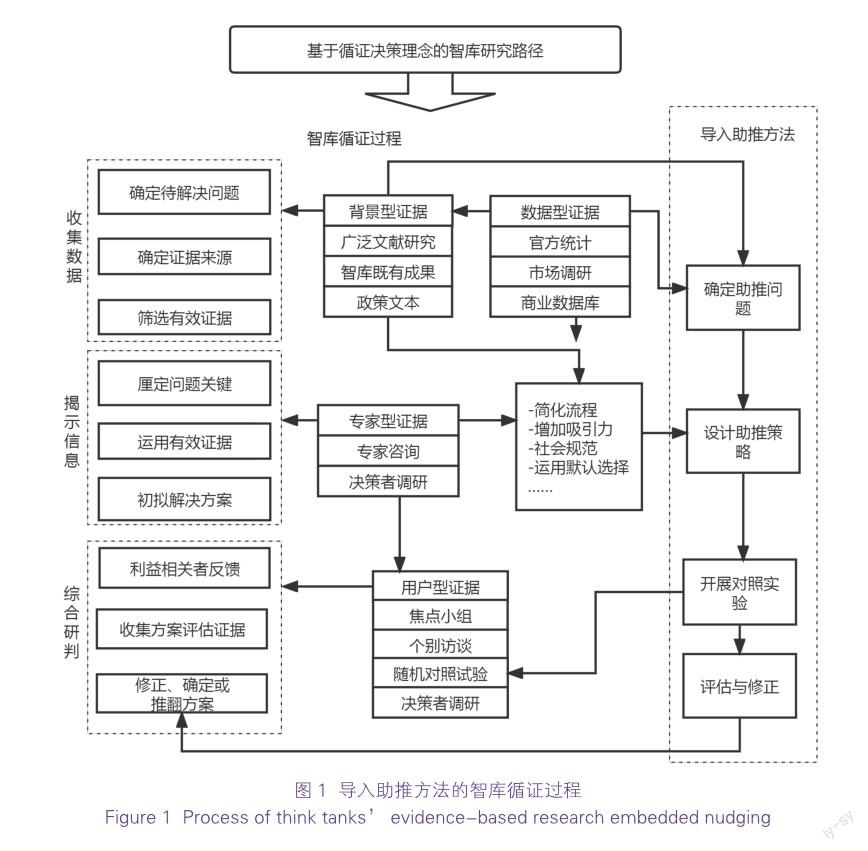

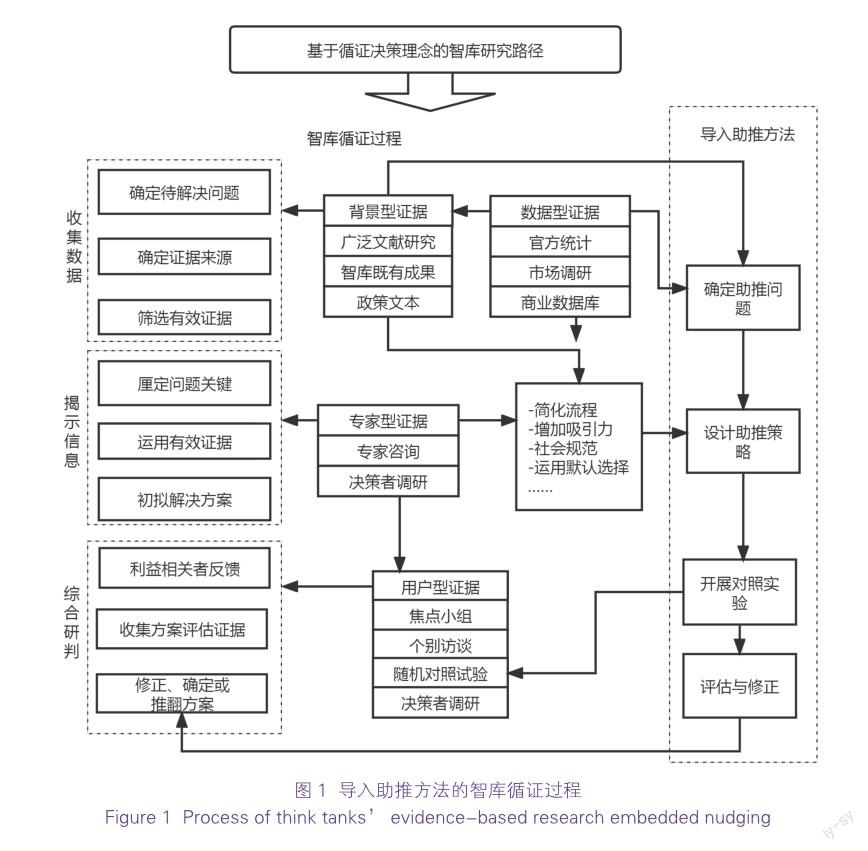

摘要:[目的/意义]助推方法是促进行为决策改变的干预方式。本文旨在通过对助推方法内嵌至智库研究流程的研究,为基于循证理念开展决策咨询工作的智库提供借鉴。[方法/过程]通过对英国智库伦敦中心的研究方法和实践展开个案研究,分析将基于“确定问题–构建方案–实验证明–方案评估”四步骤的助推方法内嵌至智库研究流程中,开展循证决策咨询工作的可行性。[结果/结论]将助推方法引入智库研究,不仅能充分调用基于案头获得的背景型证据、数据型证据和专家型证据,也通过随机对照试验生成新的用户型证据,有助于形成经过验证的政策干预方案,呈现给决策者以供其循证决策。

关键词:决策咨询 新型智库 助推方法

分类号:G353

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2023.03.17

开放科学(资源服务)标识码(OSID)

1 前言

当下正处于“乌卡时代”(volatile,uncertain,complex,ambiguous,VUCA)——一个由高度的易变性(volatility)、不确定性(uncertainty)、复杂性(complexity)和模糊性(ambiguity)构成的典型风险时代。对风险的确立与应对必然要求公共决策遵循“自然科学与物质科学、日常理性和专家理性、政治利益和科学事实的协同共生”[1]。基于此,强调由科学证据为决策提供理性依据的循证决策理念,逐渐成为多国政府和公共政策研究领域的重要关注点。

我国长期以来存在由智库和咨询机构为公共决策提供决策信息保障的传统,也因此迅速引入并普遍认识到循证决策理论的重要性。有学者对引入循证决策理念促进我国新型智库发展进行了研究,主要集中在借鉴国外循证项目和平台的循证实践[2],但尚没有对智库本身如何取证、质证、循证的具体方法进行深入探讨。另有学者借鉴循证医学的经验对证据分级展开讨论[3],但智库在实际操作中仍然缺乏对文献证据进行证实的可操作路径,也缺乏理想的方式获得政策相关的用户型证据,即政策对象——公民、企业、监管部门等利益相关者对政策干预方案的态度和反馈。

本文旨在为基于循证理念开展决策咨询研究工作的智库提供一种“经过验证的证据从何而来”的解题思路。受英国智库伦敦中心(Center for London)的启发,本文通过对其实践展开的案例研究发现,该智库在研究过程中全面引入了包含“确定问题–构建方案–实验证明–方案评估”四步骤的助推(nudging)方法,不仅在“确定问题”和“构建方案”环节充分调用了基于案头获得的背景型证据、数据型证据和专家型证据,也通过随机对照试验的“实验证明”和“方案评估”环节生成了新的用户型证据,并对初步构想的政策干预方案进行了评估与修正,最终形成经过验证的政策干预方案。这一过程不仅能串联所有证据源、形成证据链,也能通过随机对照试验完成从数据到证据的转化,或可为基于循证理念的智库开展决策咨询研究提供借鑒。

2 助推方法与智库循证

2.1 助推理论与应用

助推理论最先由经济学家理查德?塞勒(Richard Thaler)和政治学家卡斯?桑斯坦(Cass Sunstein)提出,其认为助推理论本质上是一种尊重个人自由选择意愿的干预方式,是在决策环境的结构中对“选择架构”的“自由主义家长式”的干预;助推的具体过程是以可预测的方式影响人们的判断、选择或行为,但不禁止任何选择,不具有强制性,也不会显著改变人们(所获得)的经济激励;运用助推方法所需的成本应该是“较低的”[4]。

助推理论发端时的讨论完全基于对个人决策与行为的讨论,但很快被引入公共决策和公共管理领域。在助推理念下,政府可以通过洞察人们做出选择时的行为偏好,以更隐性的策略引导公众达成特定选项。通过情境打造和积极的心理暗示,促使对象做出设计者所希望产生的行为或决定,整个过程就像是“被胳膊肘轻推了一下”。2010年,英国成立行为洞察小组(Behavioral Insights Team),也被称为“助推小组”,率先发展助推理念、构建助推方法,帮助政府更高效地创新或改良公共政策[5]。此后,澳大利亚、加拿大、法国、新加坡等国家也逐渐构建起了类似的、具有半官方属性的“助推”团队。有研究表明,在政策制定和政策实施过程中,利用助推工具可以获得事半功倍的奇效[6]。

助推理论也很快被引入了循证决策的研究范畴内。因为大部分西方国家政府推动的“助推小组”在践行助推方法时,强调小组所做的工作“严重依赖随机对照试验”,且旨在为公共部门提供循证决策的支撑[7]。以英国行为洞察小组为例,该团队需要通过设计随机对照试验对行为干预的结果进行测试与评估,甚至该小组在公开发布的指南性工作文件中指出,“随机对照试验是确定政策是否有效的最佳方式”[8]。由此可见,助推方法有效地将发端于生物医学领域的随机对照试验全面导入公共政策领域,并构建起了一般化的操作路径。

2.2 助推方法与循证证据

在循证决策视角下,助推方法可以成为智库生产证据的重要手段。第一,助推着重通过选择架构的设计,设定较小的干预范围,既有利于推导“小变革”对人群的影响,也可以将随机对照试验的规模设定在低成本范围内。第二,助推旨在利用人们的认知特点来提升决策质量,不采用奖惩机制,有助于测试不包含奖惩机制的公共政策的有效性。第三,助推的过程设计需要明确项目或政策的结果,找到可量化的行为改变,也需要专业的案头研究与前期推导,这恰恰与智库所采用的其他证据来源相互呼应、衔接和对照。

综合各国实践,助推方法的应用基本遵循“四步”工作法。第一步,确定问题。明确期望解决或干预的政策目标,找到问题的利益相关者和可以干预或介入的行为改变施力点。第二步,构建方案。包含两个层面的方案:一是初步构建用于解决问题或挑战的干预方案,二是为了改变此问题的利益相关者的行为决策而制定的助推策略,旨在实现干预方案。国内学者基于实践将助推策略归纳为四个方面:简化政策的参与程序,增加政策的吸引力,引导理想政策成为社会规范,运用默认选项引导利益相关者[9]。国内外存在诸多不同的分类,也未形成统一定论。总体来说,助推策略是从行为洞察的角度出发,通过洞悉利益相关者的决策心理,设计多样化的介入手段,改变利益相关者的个体行为,从而接受或顺应公共干预举措。因此,策略的制定多种多样,理论上只要能够有利于改变利益相关者的个体行为以顺应公共干预举措的推行便是有效策略。第三步,实验证明。使用随机对照试验来测试助推策略是否达成预期目标。第四步,评估调整。基于对照试验的结果评估干预方案的有效性,决定是否直接启用、调整优化后启用或推翻方案后重新构建。由于本文旨在讨论包含了随机干预试验的助推方法如何帮助进行策略评估并形成决策证据,因此,助推策略不是本文的焦点,而将随机对照试验的采用作为本文的研究重点。

随机对照试验的基本方法是将研究对象随机分组,对不同组实施不同的干预,比较不同干预手段的效果差异。助推方法中所采用的随机对照试验主要包含“测试–学习–适应”三个环节。其中,“测试”环节是指确定要比较的两个或多个政策干预措施,确定政策旨在影响的结果以及如何在试验中对其进行衡量,决定如何构建随机干预组和对照组;“学习”环节主要是衡量结果并确定政策干预的影响;“适应”环节根据结果修改政策干預措施的设计或实施方式。学习环节完成后,循证证据便产生了,用于判断干预政策的有效性。如果结果显示干预政策需要调整和适应,那么需要对该方案进行修改,并再次进入随机对照试验以评估效用,从而再次产生循证证据。

3 英国智库伦敦中心的实践

3.1 研究对象的选择

伦敦中心成立于2011年,曾是英国智库迪莫斯(Demos)的孵化项目。2013年,伦敦中心注册非营利组织,正式成为一家独立智库,研究选题紧密围绕伦敦当地的优先发展事项。截至2022年12月31日,伦敦中心在其官网上公开发布的95份智库研报,均以伦敦市或市内某具体区域(如市中心南肯辛顿区、流入市内的泰晤士河段等)作为研究对象,研究主题主要分为住房与社区、环境与交通、就业与技能、健康与福祉四个领域。

本文选择伦敦中心作为研究对象,主要是基于以下几个方面的考量:

第一,伦敦中心自述其决策咨询服务是基于“研究和证据”而展开,其研究方法是公开的、可获得的。在95份智库研报中,除有一份报告无法查阅原文外,其余均对其所采用的研究框架和研究方法有所阐释,只是详略有别,但足以为本研究提供丰富的基础素材。

第二,伦敦中心提供的决策咨询服务得到了服务对象的认可。伦敦市长萨迪克·阿曼·汗(Sadiq Aman Khan)自上任以后,每年出席伦敦中心举办的“伦敦会议”,发表主旨报告,阐释伦敦的优先发展事项与挑战。萨迪克·阿曼·汗也曾数度表示“将伦敦中心视为这座城市的智库,不断提供高质量、周到和及时的工作”[10]。

需要说明的是,从研究助推实践的角度来看,英国行为洞察小组确实是合适的研究对象,且为英国各级政府部门提供决策支撑,但该小组并不是一个真正的智库,而更像是纯粹的助推方法供应商。伦敦中心作为一家获得政策制定者认可的典型地方智库,是基于循证决策理念展开决策咨询研究的循证智库,并将助推方法纳入整个循证智库证据的生产框架之中,因此更适合作为本文的研究对象。

3.2 研究对象的证据来源

伦敦中心的证据主要有四大来源,即背景型证据、数据型证据、专家型证据和用户型证据。不同来源的证据之间没有划分优先等级,而是强调证据的适切性以及证据与证据之间形成相互印证的证据链。

第一,背景型证据。智库需要通过背景型证据构建对研究对象的认知框架,包括影响研究对象的社会经济因素、公众价值行为等。伦敦中心的背景型证据主要是通过案头研究收集的公开渠道文献,包括伦敦各政府部门发布的政策文本与公开信息、智库既有的研究成果、其他公开渠道刊发的文献资料等。

第二,数据型证据。这种类型证据的获取渠道主要有:一是英国统计局和伦敦政府部门公开发布的统计资料;二是采购商业数据库的数据,如大社会资本(Big Society Capital)和影响力投资研究所(Impact Investing Institute)掌握的社会影响力投资数据库等;三是智库自建的伦敦本地数据库,通过与伦敦市场调研公司萨凡塔(Savanta)合作定期对伦敦居民进行抽样调研获得本地数据,主题涉及生活福祉、交通通勤、经济消费、地方选举等方面,并定期发布名为《伦敦情报》(The London Intelligence)的数据简报。

第三,专家型证据。专家型证据是指专家意见,即邀约“有专门知识的人”针对专门问题提出意见。截至2022年年底,伦敦中心自成立以来共发布了95项智库研报,均通过成立咨询小组的方式,采纳多位专家意见。这些专家通常由研究课题所涉行业的监管者、重点企业管理者、相关领域学者——不是那些具有“遥远的相似性”的学者,而主要是有过直接研究经验的本地学者。

第四,用户型证据。用户型证据是指从研究课题所作用的全部利益相关者处获得的证据,包括公共部门等决策者和执行者,以及市民、企业和其他政策接受者和参与者,两方面的利益相关者对研究课题所持有的现状评估和发展期望。伦敦中心主要通过两种方式获得用户型证据。一是访谈。包括线上调研、线下个别访谈、线下居民磋商、焦点小组等形式。其中,线上的大规模调研往往通过构建一个意见征询网站来获得目标用户的洞察;焦点小组则注重小组成员之间的互动和讨论,强调从当事人的视角理解其对研究课题的看法。二是通过助推等方法设计解决问题的干预举措。“在保证个体决策者自由选择权不减少、客观支付和报酬不改变的前提下,影响个体的决策选择,使个体决策朝向自身及社会福利的方向发展”[11]。在此基础上,运用随机对照试验等实验方式对预想的干预举措进行评估,由此获得经过证实的用户型证据。

3.3 研究对象的实践案例

本文以2022年12月伦敦中心完成的研究《活跃的最后一英里:我们如何完善外送服务?》[12]为例,详细阐释该智库基于循证完成决策咨询的过程。其研究对象是伦敦在线购物“最后一英里”的外送服务,旨在解决日益增长的送货上门需求和由此造成的交通拥堵与空气污染问题之间的矛盾。

其一,取证过程。从收取证据角度来看,伦敦中心遵循以下四个步骤展开研究。

第一步,运用文献方法收集背景型证据,包括:伦敦在线购物的现状;在线购物引发的伦敦外送服务现状(以轻型商用货运车送货上门的方式为主、辅之以少量的快递自提柜);货车送货上门引发的交通拥堵与空气污染现状等。

第二步,运用伦敦中心自建的数据库和外部商业数据库收集数据型证据,对前述背景型证据进行交叉验证,结果表明使用轻型商用货运车送货上门加剧了伦敦的空气污染和交通拥堵程度。

第三步,采访8位来自快递和物流行业的专家收集专家型证据,包括埃森哲咨询公司负责邮政和包裹行业的全球董事总经理安德烈?法兰德(Andre Pharand)和英国提供支付系统解决方案的公司支付点(PayPoint PLC)的战略合作伙伴和包裹主管尼克·威廉姆斯(Nick Williams)等,他们均与伦敦当地快递业务无直接利益关联。专家认可伦敦中心掌握的背景型证据和数据型证据,并在此基础上提出增加使用其他快递服务的选项,如网点取货、包裹商店、快递自提柜等,用于替代直接上门的服务。

第四步,综合运用个别访谈、焦点小组和助推方法,获得用户型证据。用户型证据的获得,需关注外送服务的供给方(如电商企业、快递公司等)、使用方(即市民)以及规则确认方(与城市规划、物流相关的伦敦政府部门)。对供给方和规则确认方,伦敦中心通过组建咨询小组的方式,对伦敦快递公司(Delivering London Limited)、初创型的物流公司杜都(Doodle)、快递自提柜供应商普多(PUDO)公司、伦敦交通局规划与快递部门负责人、伦敦豪恩斯洛区环保部门主任以及地方政策研究员等进行了个别访谈,从而获得了来自企业和监管方的证据,即:确认快递上门增加企业成本,网点取货、包裹商店、快递自提柜等自取方式可以减轻企业成本;确认伦敦需要更具有环境友好性的外送服务方式;双方同时承认,当前伦敦的自取基础设施缺乏、新增此类设施受到城市规划的限制。对市民等服务使用方,伦敦中心通过随机选择居民组成焦点小组以获得使用方的口头证据,确认并非所有伦敦人都知道有快递自取方式和自提柜的存在,并且大部分人没有意识到送货上门对环境的影响。伦敦中心同时设计了在线助推实验,通过随机对照试验获得用户的行为证据,有证据表明在线购物结账时,若能向客户提供环境影响或便利的相关信息,则可以鼓励其选择自取服务。

其二,助推过程。从助推方法角度来看,伦敦中心遵循以下四个步骤完成助推,为研究提供基于随机对照试验生成的用户型证据,并在每一步均与整个证据搜集的框架相嵌套。

第一步,确定助推问题。此步骤与基于案头收集背景型证据和数据型证据相嵌套,确认关键问题在于解决货车送货上门引发的交通拥堵与空气污染问题。

第二步,设计助推策略。此步骤与专家型证据和用户型证据的收集相嵌套,基于专家建议、企业观点和治理者认知而设计解决的方案,即在送货上门之外增加新的选项——由居民通过步行或骑行可达的方式在网点、包裹商店和自提柜自提包裹。

第三步,开展对照试验。此步骤与用户型证据的收集相嵌套,基于企业证据和居民证据,确认助推的着力点,以随机对照试验的方式测试解决方案的有效性。伦敦中心招募了居住在伦敦的3,204名在线购物者参加在线随机对照试验。该试验测试了在线购物结账时三种助推方式的有效性。在试验中,参与者需要进入一个模拟的在线购物环境,样本被随机分为四个测试组。①控制组。向参与者显示在线结账,没有任何推动干预措施。②默认组。向参与者显示并预先勾选“点击并自取”选项,包括三种自取方式:自提柜、便利店和大型超市。所有这些选项均步行5~10分钟可达。③环境干预组。结账时弹出信息,表明网点取货比送货上门更环保。④便利干预组。结账时弹出信息,表明自取的便利性。试验结果显示,助推具有有效性,所有助推的表现均明显优于控制组,这表明可以助推伦敦人选择自取包裹。环境的助推力表现最好,导致71%的人会选择“点击并自取”(控制条件下为40%);便利的助推力导致62%的人选择“点击并自取”。

第四步,评估与修正。基于助推获得的随机对照试验证据,伦敦中心确认全部证据形成相互印证的证据链,确定向决策者提供如下决策咨询建议:地方当局应鼓励本地快递行业构建一个自提网点,增加自提储物柜等基础设施建设,调整已落后于当下发展需求的城市规划细则,甚至通过市长的设计倡议举办公共设计竞赛来促进该类设施的发展,为城市公共空间做出积极贡献。

3.4 研究对象的方法总结

由图1可知,伦敦中心将助推方法导入了智库研究过程,由此形成了一个纳入助推方法的智库循证研究路径。在此过程中,存在两重相互促进和嵌套的耦合关系。第一,四种类型证据的相互关联。背景型证据、数据型证据、专家型证据和用户型证据在此智库循证研究过程中并非相互割裂地存在,而是保持彼此聯系、相互对照的关系,共同形成决策咨询中的证据综合体。第二,助推过程与四类证据的取证过程相互耦合。智库研究者在确定助推问题的环节,同步完成对背景型证据和数据型证据的收集、筛选、整合与辨析;其在设计助推策略环节,借助来自专家和决策者的专家型证据;通过开展对照试验的环节,完成对用户型证据的收集与整合。

4 引入助推方法对我国智库的启示

助推方法包含问题界定、方案构建、试验评估和调整修正四个步骤,可以与循证智库的研究步骤相结合,且在此过程中,通过随机对照试验生成了用户型证据,可以成为智库的重要证据来源,因此,值得我国在建设新型智库的过程中加以借鉴。

4.1 助推方法有助于智库纾解从数据到证据的转化困境

在证据理论上,应该遵循从小样本数据调查、专家一般判断、未经实验证实的观点,演进至经过准实验、自然实验、严密随机干预实验证实的证据。国内学术界对智库的评价是在提供决策支持的研究成果时“缺少深入的社会调研、真实的数据把握、持续的事件追踪和理性的学术分析”,可能导致“纸上成果颇多而实际效用不如人意”的情况[13]。这意味着基于循证理念促进新型智库发展,必须高度重视对通过文献方法获取的背景型证据和数据型证据进行实验证实与实效评估,才能突破从数据到证据的转化困境,最终为决策者提供基于实证证据展开的决策咨询服务。

助推方法是在全面整合背景型证据和数据型证据的基础上,结合来自专家的专家型证据,构建初步助推方案以解决决策问题,并运用随机对照试验评估解决方案的有效性。这一过程不仅能串联所有证据源、形成证据链,也能通过随机对照试验完成从数据到证据的转化,是值得智库基于循证理念开展决策咨询服务的有效范式。

4.2 助推方法有助于智庫为决策者提供情境化决策咨询服务

在循证决策视角下,决策是利用证据解决公共情境中所存在问题的过程。高鹏飞等[14]曾指出:“政府要避免循证决策困境,就需要使证据情境化,不同证据适应不同情境。只有当证据与具体决策情境相结合时,其有效性才能够真正展现,才能够为公共决策所用。”从本质上来看,基于循证理念得到解决方案的智库在向政府决策者提报研究成果时,等同于提报了一项基于综合研判获得的证据。政府决策者在使用这份证据时,应当遵循证据使用的情境化需求和客观条件;而导入助推方法获得的智库证据,在提报时就内嵌了这份证据使用的情境化框架、策略与效用结果,已经完成了从抽象问题到具体实践的转化,这有利于决策者接受智库证据,并在此基础上正确地使用这份证据。

4.3 助推方法有助于智库引入全利益相关者视角评估证据

最早提出循证决策理念的英国政府在《政府现代化白皮书》中指出,确保公共政策具有战略性和前瞻性的一项核心原则是“充分考虑多种利益相关者的诉求和期望,保证公共政策的包容性”[15]。同年,英国政府内阁办公室发布的《21世纪的专业政策制定》中更进一步提到,循证决策意味着“所有关键利益相关者都能够在政策发展的初始阶段就参与进来并且经历整个政策过程”[16]。近期,频繁在成员国内倡议循证决策理念的欧盟委员会也强调,“利益相关者积极参与循证决策,包括公民的参与,是至关重要的,尤其是在不确定的情况下”[17]。简言之,全利益相关者视角对优化循证决策过程极为重要。对智库来说,在循证研究过程中,一旦借鉴助推方法就等同于顺势引入了全利益相关者视角。在助推策略构建时,智库需要结合专家经验和决策者预期进行考量,从而设计有效的助推实验。在助推实验推进过程中,智库自然引入了决策施用对象,即相关公民、企业、群体和其他利益相关者的视角,并从中获得对决策方案的直接反馈。这种由利益相关者直接审视证据的方式,比“刚性家长制”留给决策施用对象更多自由的同时,也允许智库对各来源证据实施具有更高质量和效用的评估。

5 研究展望

助推理论和方法在我国仍是新生理论和方法,虽有部分相关的文献研究,但主要是从决策者视角切入展开,少数是立足于新型智库的视角。本文的研究结果仍处于初始阶段,虽经过个案研究确认借鉴助推理论与方法有助于优化智库的研究过程,但仍有许多未尽之处亟待深入探索,主要集中在两个方面。其一,助推理论与方法是否适应于解决所有公共政策问题,国外研究对此存在争议。部分学者认为,助推方法仅能从微观个体选择层面解决碎片化的、原子化的小问题,不能真正解决社会所面临的重大问题。究其原因是助推理论和方法所依靠的行为洞察学科只能分析个体行为,而不能分析集体行为。赞同派则援引既有的国际实践,表明助推方法已经经由各国政府及其研究团队渗透入教育、能源、环境、社会救助、消除贫困、就业等多个公共政策领域,且取得了一定的成效。而国内较少有类似的多样化观点,对应具体公共政策领域的助推策略设计的研究比较缺乏,故这是一个值得研究的方向。其二,助推方法确实有助于循证智库生成用户型证据,但助推方法不应该成为获得用户型证据的唯一渠道。这是本文希冀反复强调的观点。国内智库的困境在于从数据到证据的有效转换,以及难以掌握多样化的经过验证的证据。助推理论和方法只是可资借鉴并给予启示的一种方法。循证决策理念下智库研究的重点,仍应该聚焦如何开拓生成循证证据、验证循证证据的更多理念与方法,以期为我国新型智库的发展助力。

参考文献:

[1] 吕佳龄, 温珂. 循证决策的协同模式: 面向国家治理体系和治理能力现代化的科学与决策关系建构[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(5): 602-610. LYU J L, WEN K. Coordinated model of evidence-based policy making: New framework towards state governance system and capacity[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(5): 602-610.

[2] 拜争刚, 黄泳淇, 李刚. 循证决策理念对我国新型智库建设的借鉴作用[J]. 智库理论与实践, 2020, 5(2): 1-10. BAI Z G, HUANG Y Q, LI G. The role of evidence-based decision-making in the construction of new think tanks in China[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2020, 5(2): 1-10.

[3] 冯佳昊, 陈安. 基于循证决策理念的智库证据分级与决策路径建构[J]. 中国科技论坛, 2022(5): 156-166. FENG J H, CHEN A. Classification of the evidence of think tank and construction of decision path based on evidence-based policy making[J]. Forum on Science and Technology in China, 2022(5): 156-166.

[4] THALER H R, SUNSTEIN C R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness[M]. New Haven: Yale University Press, 2008: 6-7.

[5] Behavioural Insights Team. Who we are[EB/OL]. (2020-11-02)[2023-01-10].https://www.bi.team/about-us-2/whowe-are/.

[6] 张书维, 梁歆佚, 岳经纶. 行为社会政策: “助推”公共福利的实践与探索[J]. 心理科学进展, 2019, 27(3): 428-437. ZHANG S W, LIANG X Y, YUE J L. Behavioral social policy: Nudge in the practice and exploration of public welfare[J]. Advances in Psychological Science, 2019, 27(3): 428-437.

[7] HORTAL A. Evidence-based policies, nudge theory and Nancy Cartwright: A search for causal principles[EB/ OL]. (2020-10-30)[2023-01-12]. http://doi.org/10.1017/ bpp.2020.55.

[8] Behavioural Insights Team. Test, learn, adapt: Developing public policy with randomised controlled trials[EB/OL].(2012-06-01)[2023-01-10]. https://www.bi.team/wpcontent/uploads/2013/06/TLA-1906126.pdf.

[9] 高恩新, 汪昕炜. 行为主义公共政策创新的助推框架与政策工具: 以行为洞察力小组为例[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2021, 45(1): 16-21. GAO E X, WANG X W. A framework of NUDGES and policy instruments for behavioral public policy innovation: With the behavioral insights team as a case in point[J]. Journal of Xiangtan University (Philosophy and Social Sciences), 2021, 45(1): 16-21.

[10] Center for London. The London conference 2020[EB/OL].(2020-11-02)[2023-01-05]. https://www.centreforlondon. org/conference/london-conference-2020/.

[11] 黄湛冰, 刘磊. 轻推式干预未被中国广泛运用的原因:行为经济学分析[J]. 公共管理与政策评论, 2020, 9(2): 55-68. HUANG Z B, LIU L. Why nudge intervention is used rare in China?: An analysis of behavioral economics[J]. Public Administration and Policy Review, 2020, 9(2): 55-68.

[12] Center for London. The Active Last Mile: how can we boost out-of-home deliveries?[EB/OL]. (2022-12-06)[2022-12-08]. https://centreforlondon.org/publication/ active-last-mile-deliveries/.

[13] 溫志强, 朱晨迪, 高静. 智库研究成果的落地困境与质量提升路径[J]. 智库理论与实践, 2018, 3(3): 27-32. WEN Z Q, ZHU C D, GAO J. Dilemas of implement and approaches to improve quality on the think tank research[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2018, 3(3): 27-32.

[14] 高鹏飞, 吴琼. 科学与决策的协同: 新型政府循证决策模式构建与逻辑延伸[J]. 领导科学, 2021(6): 97-100. GAO P F, WU Q. Collaboration between science and decision-making: Building a new government evidencebased decision-making model and its logical extension[J]. Leadership Science, 2021(6): 97-100.

[15] UK Parliament. Modernising government white paper[EB/OL]. (1999-12-09) [2022-12-08].https://api. parliament.uk/historic-hansard/westminster-hall/1999/ dec/09/modernising-government-white-paper.

[16] UK Cabinet Office. Professional policy making in the twenty-first century[EB/OL]. (1999-09-01) [2022-12-08]. https://ntouk.files.wordpress.com/2015/06/professionalpolicy-making-for-the-21st-century-1999.pdf.

[17] European Commission. Better regulation: Joining forces to make better laws[EB/OL]. (2021-04-29) [2023-01-05]. https://commission.europa.eu/system/files/2021-04/ better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_ en_0.pdf.

Embedding Nudging in the Research Process of Evidence-Based Think Tanks

——Insights from the Center for London, a UK-Based Think Tank

Shi Wen

Shanghai Library (Institute of Scientific and Technological Information of Shanghai), Shanghai 200031

Abstract: [Purpose/significance] Nudging is an intervention technique that aims to influence behavior and decision-making by altering the choice architecture of decision environments. This paper aims to contribute to evidence-based think tanks by exploring the potential benefits of incorporating the nudging method into the research process as a means of generating validated evidence. [Method/process] To examine the integration of the nudging method, which follows a four-step process of problem identification, solution construction, testing, and evaluation, into the research workflow of think tanks to facilitate evidence-based decision-making consultation, this paper conducts a case analysis of the research methods and practices employed by the Center for London, a UK-based think tank. [Result/conclusion] The integration of nudging into the research process of think tanks enables the synthesis of various forms of evidence, including background evidence, data evidence, and expert evidence during the stages of problem identification and solution design. Additionally, by conducting randomized controlled trials, the approach also generates new evidence based on user behavior. Throughout this process, the initial policy intervention solutions are evaluated and revised to yield a verified solution that can inform evidence-based decision-making by policymakers.

Keywords: decision-making new think tank nudging