数学“微专题”教学设计的思考与探究

2023-07-17曹荣荣

曹荣荣

[摘 要] 近年来,随着新课改的推进与深入,微专题复习课模式受到了广大教育工作者的关注与认同. 文章从微专题的主要特征“微”和“专”出发,以蕴含“轨迹思想”的微专题教学为例,具体从基础训练、典型例题等方面对微专题的实施展开讨论,并从两方面提出相应的教学思考:主题明确,便于领悟数学思想方法;揭露本质,促进学生思维回归自然.

[关键词] 微专题;轨迹思想;本质

微专题是指立足学生的实际认知水平、教学情况与考试大纲的要求,选择一些角度新颖、切入口小、针对性强的微型复习专题,引导学生发现数学本质. 近年来,笔者在高三二轮复习课中,常以微专题的形式进行,收效颇丰.

微专题的实施主要是将某知识点或方法作为一个主题,从该知识或方法的最初阶段着手探索、分析,通过一条主线将各个问题连接起来,渐渐深入到问题的核心,编制成可在一两节课即可完成的小专题[1]. 学生通过此类短小、精悍的专题教学活动,能有效弥补知识盲点,强化对知识的理解,达到纠错的目的.

微专题教学的主要特征

1. 微

微专题中的“微”主要凸显在教学内容的微,这是在既定教学主题下组织起来的教学活动,主要集中精力突破一个知识点或一类问题,由此能看出微专题的切口很小. 同时,在教学理念上,微专题强调的是“以生为本”的理念,教学设计都从学生的基本需求出发,挖掘出学生的知识薄弱点,并加以总结,将各个问题串联成循序渐进的知识链,构成从真正意义上满足学生真正需求的专题教学.

微还表现在教学策略上,教师将一些杂乱无章的问题拢到一起,加以梳理,使得原本毫无头绪的知识变得有章可循,学生可从重新整合的知识体系中感知、体悟整个知识系统,完善认知结构.

2. 专

微专题中的“微”为形式,“专”为本质. 微专题的设计先要选择有价值的主题,建构有价值的主题,主要从知识点的诞生、考点的细化、易错点的辨析、思维角度的转变以及难点的突破等方面出发[2].

针对性强、切口小的微专题设计,不仅能增强学生对知识理解的深度,还能帮助学生获得良好的知识网与系统的研究方法,深化学生对知识宽度的理解,提高数学核心素养.

提出问题

轨迹思想是高三复习阶段的重点思想之一. 一般是指根据问题的基本特征,探究问题中变量所对应的动点运行轨迹,借助轨迹方程中变量的制约关系或直观的图形来解决问题的一类数学思想方法. 讲授新课时,对照课标要求,对曲线与方程的教学目标不是太高,导致学生对用轨迹思想转化问题的重视程度不够,在真正应用时变得手忙脚乱. 因此,在高三复习阶段,笔者特别针对“轨迹思想的应用”设计了一节微专题复习课,现呈现出来,与同行共享!

基础训练

例1 已知圆(x-3)2+(y-3)2=r2(r>0)上与直线l:3x+4y=11的距离为1的点有两个,求r的取值范围.

分析 本题圆的半径是变化的,而圆心与直线的距离为2,当圆的半径大于1时,圆上就有两点与直线l的距离是1,学生在此处容易忽略圆的半径若继续变大,就可能出现三个或四个点与直线l的距离是1的情况. 本题给了两个条件:①点在动圆上;②点与直线l的距离为1. 至此,就要思考与一条定直线的距离为1的点有怎样的轨迹.

例2 若圆C:(x-m)2+(y-2m)2=4上恒存在两点与原点的距离为1,求实数m的取值范围.

典型例题

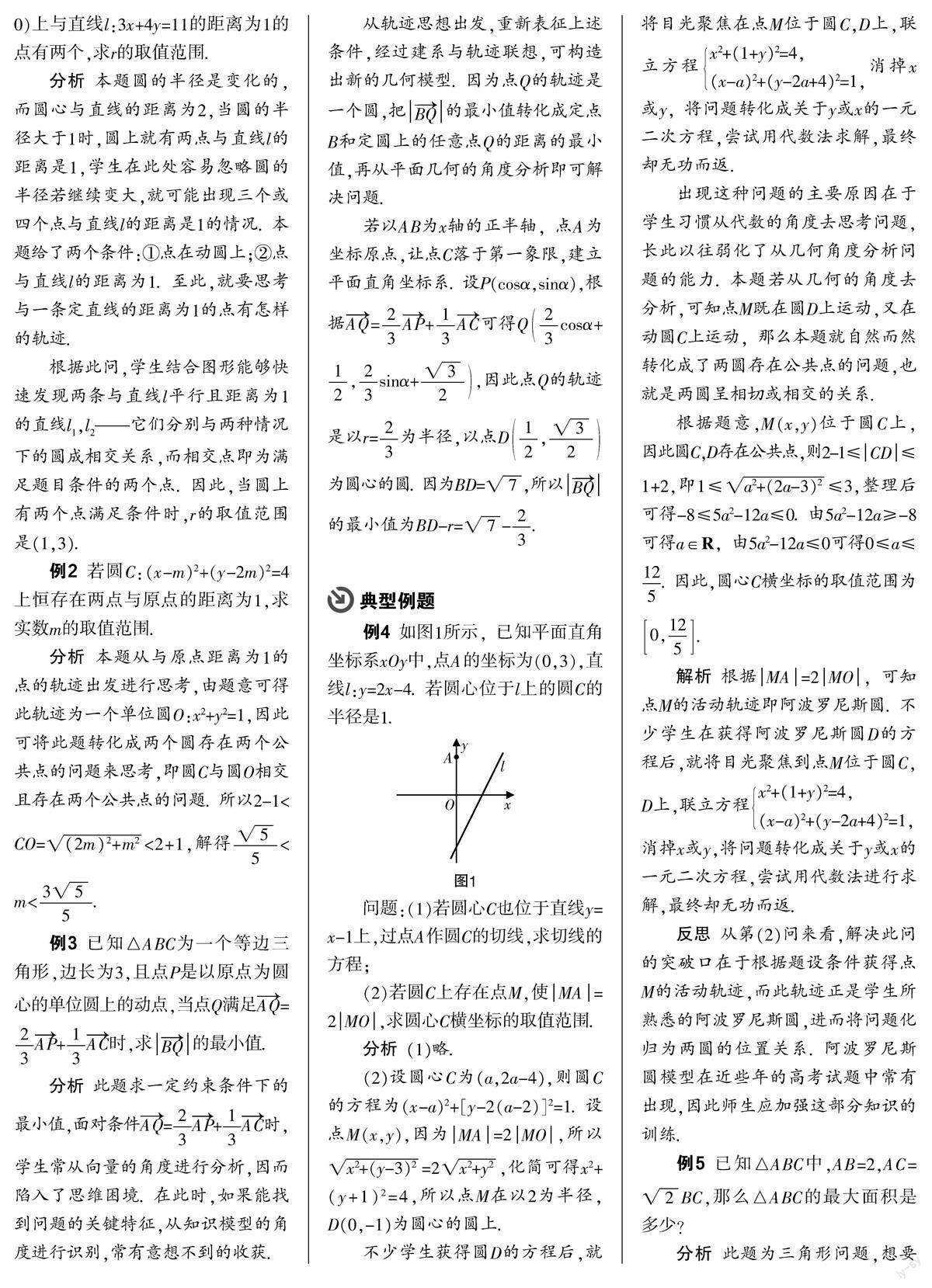

例4 如图1所示,已知平面直角坐标系xOy中,点A的坐标为(0,3),直线l:y=2x-4. 若圆心位于l上的圆C的半径是1.

问题:(1)若圆心C也位于直线y=x-1上,过点A作圆C的切线,求切线的方程;

(2)若圆C上存在点M,使MA=2MO,求圆心C横坐标的取值范围.

分析 (1)略.

不少学生获得圆D的方程后,就将目光聚焦在点M位于圆C,D上,联立方程x2+(1+y)2=4,(x-a)2+(y-2a+4)2=1,消掉x或y,将问题转化成关于y或x的一元二次方程,尝试用代数法求解,最终却无功而返.

出现这种问题的主要原因在于学生习惯从代数的角度去思考问题,长此以往弱化了从几何角度分析问题的能力. 本题若从几何的角度去分析,可知点M既在圆D上运动,又在动圆C上运动,那么本题就自然而然转化成了两圆存在公共点的问题,也就是两圆呈相切或相交的关系.

解析 根据MA=2MO,可知点M的活动轨迹即阿波羅尼斯圆. 不少学生在获得阿波罗尼斯圆D的方程后,就将目光聚焦到点M位于圆C,D上,联立方程x2+(1+y)2=4,(x-a)2+(y-2a+4)2=1,

消掉x或y,将问题转化成关于y或x的一元二次方程,尝试用代数法进行求解,最终却无功而返.

反思 从第(2)问来看,解决此问的突破口在于根据题设条件获得点M的活动轨迹,而此轨迹正是学生所熟悉的阿波罗尼斯圆,进而将问题化归为两圆的位置关系. 阿波罗尼斯圆模型在近些年的高考试题中常有出现,因此师生应加强这部分知识的训练.

分析 此题为三角形问题,想要确保三角形的面积最大,常规想法是利用三角形面积公式与余弦定理等,将三角形的面积表达式处理为目标函数,但涉及的运算有一定难度,不少学生即使知道解题方法,也卡在运算上,最终只能是半途而废.

如图2所示,以AB为x轴,AB的垂直平分线为y轴,建立平面直角坐标系.

例6 已知点A(0,1),B(1,0),C(t,0),点D为直线AC上的一个动点,假设AD≤2BD的关系恒成立,那么t值的最小正整数是多少?

分析 本题先要考虑如何转化AD≤2BD这个关系,学生经历了之前的探究活动,对轨迹思想的内涵已经有了一定的了解,在此自然而然地会联想到求点D的轨迹. 从解题经验与直觉出发,大部分学生都猜到了点D的轨迹和阿波罗尼斯圆有着密切联系,点D的位置可能在圆上,也不排除在圆外的可能. 经过探索、分析与交流,学生一致认为点D的位置在圆上或圆外,直线AC和圆最多只有一个公共点,因此直线AC和圆应该是相离或相切的关系.

教学思考

1. 主题明确,便于领悟数学思想方法

动点轨迹问题是高中阶段需要研究的几何基本问题之一,也是学生思维难点之一. 求出曲线的轨迹方程,并利用轨迹方程来研究曲线的基本性质是解析几何的重点. 研究此类问题的主要方法是坐标法,即利用坐标将几何问题表示为代数形式,在此基础上再用代数法来解决相应的几何问题.

设计轨迹思想应用的微专题,能有效促进学生学会用运动的眼光看待数学问题,并利用数形结合思想来转化复杂的问题. 经过本专题的实施,学生不仅掌握了与轨迹相关的解题方法和数学模型,还逐渐抽象出了轨迹思想.

如例4,解决问题的难点是如何探索出动点M的运动轨迹,而题设条件并未明确展示求动点M的轨迹或轨迹方程. 此处,学生思维卡壳的关键因素是未从MA=2MO这个条件中,想到点M的轨迹为圆,若能获得点M的轨迹方程,再与圆C的方程联立,经过消元即可将联立的方程组转化成学生熟悉的一元二次方程求解,但想用判别式法来求解,却难以完成.

因此,教師可引导学生从轨迹思想的角度进行思考,把问题转化成直观、形象的两圆位置关系来分析,并让学生领会到,一旦遇到与阿波罗尼斯圆相关的问题时,解题的关键在于将问题进行以下转化:①将动点满足的几何条件,通过一定的手段转化成动点轨迹;②将动点存在问题,应用一定的方法转化成两曲线的公共点问题.

如例6为一道恒成立的问题,若应用轨迹思想来分析,可采用数形结合方法将问题转化成学生拿手的直线和圆位置关系的问题,如此转化可有效减少运算量,深化学生对阿波罗尼斯圆的认识与理解. 由此也能看出,适当、合理的数形结合方法是解决这一类问题的重要方法.

经过一系列探索与研究,学生不仅获得了解决轨迹问题的常用方法,并在解决过程中形成了科学、严谨的态度. 不论是数形结合、转化与化归思想方法,还是轨迹思想方法,都能为学生形成良好的数学核心素养奠定基础.

2. 揭露本质,促进学生思维回归自然

微专题教学,须给学生留下充裕的思考与探索时间,鼓励学生在回顾、梳理与反思中重构问题,体会知识的本质与内涵. 轨迹思想的专题复习,关键是让学生自主生成轨迹思想,深化对轨迹问题的认识. 深切体会轨迹思想是一种在运动的视角下,探寻动点的过程.它是一种典型的运动思想,通过对问题中的数和形的研究,可发现问题的本质,能为获得解题技巧奠定基础.

如例5,△ABC面积的改变,主要受点C位置变化的影响,只要能获得点C的运动轨迹,就抓住了本题的求解关键.

求解轨迹类问题,一般需要抓住运动中恒定不变的量,或变量间互相依赖的关系,从而发现各量间具有怎样的联系,通过数形互助,探索出相关规律,将问题转向便于理解与解决的道路上. 以上三个典型例题,均可将其转化成学生熟悉的阿波罗尼斯圆模型,以便于求解. 作为教师,最关键的是要有意识地带领学生从问题的“变”中发现“不变”的本质,再从“不变”中探索出“变”的规律,帮助学生从多角度、多层次去理解阿波罗尼斯圆的实质.

总之,微专题教学模式的优势,主要凸显在知识的整合与优化上. 教师在充分理解、尊重学生思维发展规律的基础上,设计以知识与方法为主线的教学模式,不仅能提高教学的针对性,还能帮助学生建构完整的知识体系,促进学生数学思维的有效发展.

参考文献:

[1] 吕增锋. 数学“微专题教学”到底“微”在哪[J]. 中小学数学(高中版),2018(04):33-34.

[2] 李宽珍. 数学微专题教学的特征、策略及方法[J]. 教学月刊·中学版(教学参考),2016(09):3-7.