高粱:作为一种民族精神的存在

2023-07-14白玮

白 玮

高粱不在五谷之列,但又存在于华夏生民的粮食谱系之中。它在历史深处的身影,不像小米、大米、水稻那样清晰可见、触手可及,却也并不是那么名不见经传、默默无闻。它陡然的闪光,深深繁育和滋养了中国文化的一个支脉,甚至成长为一种民族精神的象征,屹立于中华大地。

迷离的身世

高粱,作为一个独立而专有的词汇,它进入华夏语文序列的时间很短,不像小米和水稻那样,从一开始就深深扎根在中华民族的泥土里,与华夏文化一同成长,并深深流淌在中华文脉之中。

翻遍春秋时代诸子百家的各类著作,也找不到“高粱”这一词汇的独立表述。在浩如烟海的秦汉经典、唐宋诗词文学里,也找不到对它的专门唱诵,就如同其在百姓餐桌上的处境,若有若无。如果说它是主粮,其艰涩而粗糙的口感实在难以下咽,大多时候只是作为稻米等主粮歉收、口粮不足情况下的替代物来聊以充饥,典型属于候补型的干粮;但如果说它是无足轻重的闲粮,其在中国文化史上尤其是中国酿酒历史和酒文化发展史上的作用和价值,又是其他杂粮作物难以取代和比拟的。

这就注定了高粱的角色属性,既不中心,也不边缘。

作为一种古老的作物,高粱进入人类视野的时间比较久远,但它在中国土地上的身影却相对模糊。1931 年,在位于山西万荣的荆村(今万荣县万泉乡)遗址中出土了一批新石器时代的炭化谷物,在当时考古技术还不是太先进的情况下,中国学者毕晓普认为它就是中国早期的高粱遗存。1943 年,日本学者高桥基生也将这批谷物遗存颗粒鉴定为是高粱。经过两位考古学者跨越十多年的认证加持,似乎可以佐证,早在仰韶文化时期,中国就已经开始种植高粱。但此观点一直受到各方质疑。后来,这批炭化谷物遗存在战乱年代中消散,一直下落不明。因为没有了实物,至于这批曾经的谷物遗存究竟是不是高粱,今天的科学已无法判定。

20 世纪50 年代,在河北石家庄市庄村的战国遗址里出土了两堆炭化高粱。这被视为是迄今为止,在中原地区发现的最早的高粱遗存[1]。

到了70 年代,考古工作者又在河南郑州的大河村(今郑州市金水区北)遗址发现了一批新石器时代的谷物遗存。卫斯、李璠等学者认为这批谷物遗存就是高粱,并以此判定高粱是中国的原产物种之一。但这一观点也受到了各方质疑。其中,游修龄老师认为“高粱在中国的栽培历史虽然很长,但到目前为止,不能认为在新石器时期已经栽培”,通过对保存在河南省博物馆中的大河村谷物遗存的观察,他认为“与其说是高粱,不如说是大麻籽更来得可信”,因为“麻籽是新石器时期早已利用和栽培的纤维兼食用植物,从考古挖掘到文字记述,一直连绵不断,不像高粱存在3000 来年的空白”[2]。

学界有观点认为,高粱不是中国的原产物种,而是典型的由外游弋过来的产物,大约在秦汉之际才逐渐出现在中原的土地上。

目前国际上普遍的说法是,高粱大约在十万年前起源于非洲的埃塞俄比亚高原。在一万两千年前,进入人类的视线,由野生种被驯化为人工种植。高粱被驯化后,作为一种能够填饱肚子的大颗粒农作物,很快就向四周扩散,向东到达乍得湖地区,被远古班图人种植后,在非洲获得巨大成功。此后,高粱就被作为一种果腹的食物,在阿拉伯商人的带动下,从非洲出发,沿着阿拉伯海和印度洋的海岸,在西亚和南亚大陆的广大地区快速流转,由此慢慢遍及全球,并游动到古代中国的大地。至于它是从哪条线路而来,又是怎样而来,却又被涂抹上了一层更加扑朔迷离的光晕。

目前,通行的说法有三种:一种说法是从非洲到南亚,经“丝绸之路”南线在汉魏之际进入中国,先是在西南地区种植,然后在巴蜀地区落户壮大,再遍及全国。高粱之所以在中国被广泛称之为蜀黍,即是因此而来;一种说法是从非洲起步,由西亚经中亚,经“丝绸之路”传入中国;一种说法是从北线的“草原之路”进入中国。据说是在蒙古大军征伐欧洲时,由蒙古人引入到中国的东北地区。因此,高粱在元朝时期突然被多次提及,而在今天广大的东北地区被广泛种植。这一结果,也许恰恰印证了高粱是历史遗留给东北地区的礼物。

总之,单就高粱一词在中国大地上的身世依然十分模糊,即使到了今天,也没有达成一个确切的共识。之所以出现这种情况,其核心原因就在于,它在华夏生民口粮中的地位并不是那么举足轻重,所以也不被历代王朝的统治阶层所青睐,因此也就没有被纳入到历代文人士大夫的宏大叙事的历史书写中。

然而,在中国古代历史的漫长进程中,高粱这样一个相对边缘的作物,在不被农耕文明普通民生所重视的前提下,不但没被民众日常的种植所抛弃,还能倔强地生存下来,而且还随着历史的发展,越来越闪烁出奇幻的光芒。在它的背后,必然有着某种物竞天择的内在玄机。这究竟是一种怎样的玄机,让高粱的价值突然在历史中凸显出来,并让它完成了一个从“低粱”到“高粱”的逆袭之旅,以至于走到今天我们的笔下?

命名的变迁

高粱,作为一个专有的物种名称,最早出现在元代王祯所著的《农书》中。

蜀黍,春月种,不宜用下地。茎高丈余,穗大如帚,其粒黑如漆,如蛤眼。熟时收割成束,攒而立之。其子作米可食,余及牛马,又可济荒。其梢可作洗帚,秸秆可以织箔、夹篱、供爨,无可弃者,亦济世之一谷,农家不可阙也(按:蜀黍一名“高粱”,一名“蜀秫”,以种来自蜀,形类黍,故有诸名)[3]。

虽说对高粱的正式表述时间出现较晚,但对于华夏生民来说,对这一高高的作物并不陌生。直到今天,很多高粱种植区,尤其在河南的豫东地区,还习惯于把它亲切地称之为蜀黍。民间之所以把高粱唤作蜀黍,从命名的逻辑来猜想,可以看出它的身世与蜀地应该有某种关联。

其实,王祯在《农书》中对高粱的身份已然进行了界定:因为它来自于蜀地,所以叫蜀黍。这一界定,至少透露出两大信息:第一,蜀黍的称谓,显然是从中原的话语视角出发给它命名的;第二,因为它的形状,尤其是幼苗期,十分类似于中国本土原生的黍,所以便把高粱称之为蜀地的黍。这一命名原理与国人对胡萝卜和番茄的命名相似,胡萝卜就是来自胡地的萝卜,而番茄则是来自番邦的茄子。

说到“蜀黍”这个专有名字,在中国古代的文献里就不是那么生疏了。

根据现存的可以查找的历史文献来看,蜀黍一词最早出现在北魏贾思勰所著的《齐民要术》里。贾思勰在提到这一农作物的时候,说:

地三年种蜀黍,其后七年多蛇。[4]

这一说法显然有点骇人,说田地种植了三年的高粱后,在以后的七年间,地里就会多蛇。作为一部北魏年间十分具有科学精神的农业百科全书,《齐民要术》在对高粱的叙述上竟然表现出些许志怪色彩,显得有点不合常理。因此,贾思勰特意注明,这个说法不是他原创的,而是根据西晋张华所著《博物志》中的记载进行转述的,而《博物志》的记载前还有“庄子曰”三字。《博物志》是一本志怪小说集,且原版早已散佚,我们现在看到的版本只是辑录本[5],而在今本《庄子》中也并无此语。所以,这一说法就显得十分神秘。不过,在河南豫东的民间,确有相对于其他的庄稼地,高粱地似乎更容易滋生蛇虫的说法流传,以此观之,《齐民要术》之所以会引述张华所记,也并非毫无根据。

高粱

《齐民要术》在提到蜀黍的时候,还提到另一个词“巴禾”,说它“粒细,左折右炊,停则牙生。此中国巴禾——木稷也”[6]。意思是左手采摘下来,右手马上就要接着下锅,不然很快就会生芽。按照传统的说法,木稷就是高粱的另一个古名,意即像树木一样高大的稷子。高粱秆确实有折断后还能发芽的情况,笔者小时候就曾亲眼见到过这一现象。

值得说明的是,无论是把高粱称之为“蜀黍”也好,还是“巴禾”也罢,都可以看出,高粱确实鲜明地带有“巴蜀”的地标性属性,至少在魏晋时期,高粱这一作物就已经开始在中原地区有所种植,并渐渐进入文人的视野,把它从农家田间搬到了诗词文献里。例如北宋诗人韩琦的“高穗有时存蜀黍,善耕犹惜卖吴牛”(《祀坟马上》)、北宋诗人孔平仲的“蜀黍林中气惨淡,黄牛冈头路曲折”(《遇雨》)等诗句。在书面文字上,“蜀黍”这一称谓,从晋代一直延续到元代,直到王祯第一次把它拔高到“高粱”的高度。随后,高粱就从蜀黍的二类副册的名录中走出来,被提到与小麦、水稻一样平起平坐的地位,有了属于自己独立的专有名称。

在蜀黍与高粱这两个词汇之间,还有一个和高粱有关的称谓,就是“秫”字。关于黍,它是中国最古老的作物,就是我们今天所说的小米的原株。那么,“秫”又是什么呢?它是一个独立的农作物物种,还只是高粱的一个别称?它和高粱之间有着怎样的关联?为什么会把高粱也写作“蜀秫”?

秫,在现代汉语的语义里,大抵是特指高粱的茎秆,民间通常把它说成是“秫秸”。高粱秆因其细高而坚实,一节一节像竹子一样,而被用来编制各种生活用具,比如用于蒸笼的篦子和锅盖等。所以,提到秫,民间就约定俗成地把它认作是高粱秆。

在古代汉语里,秫这个作物的身份比较复杂。《说文》里把它说成是稷,曰:“秫,稷之黏者也。”但在古代的很多经典文献里,通常又会把黍、稷和秫并列,这说明秫和稷并不是同一个物种。譬如:汉代史游的《急就篇》在提到秫的时候,就把它写作“稻黍秫稷粟麻秔”,每一种作物都是用来可以备荒急救的粮食作物。以此观之,如果说秫是稷的一种的话,就没必要再把它单独拎出来和稷并提。

另外,在《周礼》的《考工记》里有关于“钟氏染羽”的条目:“钟氏染羽,以朱湛丹秫三月,而炽之,淳而渍之。三入为,五入为,七入为缁。”[7]这段话的意思是说:钟氏染羽毛,用朱丹和丹秫浸在水里,三月后,用火炊蒸,并以蒸朱秫的汤沃浇所蒸的朱秫,然后再蒸一次,使汤更浓,然后用以染羽。染三次的颜色称为,染五次的颜色称为,染七次的颜色称为缁。

这里提到的“丹秫”,就被普遍认为是红高粱。因为,在所有黍和稷的籽粒中,并没有红色的小米。而且,稷作为周代国家象征的主要食粮,也不可能被拿来用于织染。另外,从历代士大夫喜欢拿秫用来酿酒的传统习惯来看,秫很有可能指的就是今天的红高粱。从对高粱的考古发掘的现有结果来看,如果说秫指的就是高粱的话,那么考古和文献的时间点也相对吻合。

在酒香中逆袭

我们今天所说的“粱”,最先是指那些颗粒饱满、优质的谷子。在金文里,是特指优质的粟米。后来,随着意义的演变和升华,粱代表着一种美好的生活,乃至是一种至美的理想生活状态,象征着优渥而富足的生活水准。

因此,在古代汉语和民生记忆中,粱是一个被广泛记录、唱诵的词汇。我们最为熟知的就是龚自珍《咏史》中的“著书皆为稻粱谋”。这里的稻粱,其实指代的就是生活。与其相类似的还有“黄粱一梦”的成语,这里的黄粱,就代表着一种生活的幻梦。以此为基础,还衍生出大量与粱有关的成语,如:一枕黄粱、膏粱锦绣、膏粱年少等。对“粱”的书写与吟诵,贯穿了整个中国文学史,文人士大夫把对它的爱恨情仇都化作一句句鲜活的诗,此时的粱,已经不是那个食物意义上的物质,早已升华为一种象征和情感。然而,历史上涌动和叠加的这么多情感,到了元代时,却突然把它和高字组合到一起,变成了一个专有名称,赐封给了蜀黍这个异乡作物,这究竟是一种怎样的情感转移?

粱被用来专门指向一个具体的物种,并成为它的特定称谓,高粱是唯一的一个。在高粱之外,在众多的农作物品种中,再也没有其他的粮食作物被冠之以粱的名号。显然,蜀黍的身份在历史的演进过程中,在价值和意义层面实现了一次逆袭般的升华。而在其价值意义升华的背后,一定有它的起始逻辑。

中国是一个酒的国度。在曹操“对酒当歌,人生几何”的感慨里,在李白“烹牛宰羊且为乐,会须一饮三百杯”的豪情里,在苏东坡“明月几时有,把酒问青天”的追问里,在李清照“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒”的惆怅里,中国的古典诗文中几乎每一个字都涌动着酒香。

同时,中国更是一个以谷物为基础进行酿酒的国度。不管是大禹的婢女仪狄发明的酿酒,还是曹操口中杜康发明的酿酒;也不管中国古老的酒液是黄酒、米酒,还是酒醴,它们其实都指向了一个共同的酿酒母体,那就是谷物,也就是粮食。

没有酒,就没有中国古典诗文中瑰丽而醇厚的芳香;而如果没有粮食,就没有得以延续的民生大计。美酒虽香,但生存才是核心。所以,在古代中国的谷物酿酒史上,酒与民生的口粮之争,一直就是个难题。据《战国策·魏策二》记载,早在大禹品尝完了仪狄酿造的第一杯酒时,他就不无忧虑地担心道:“后世必有以酒亡其国者。”果不其然,夏桀和商纣王都是因为沉湎于酒色而导致王朝的崩塌。因此,为国之民生所想,几乎每个朝代都不同程度地颁布过禁酒令,以确保民生口粮之所需。

例如“吾常得醉于酒足矣”的陶渊明,他在彭泽做县令时,曾一时心血来潮,写信给他的夫人,让她把家里的百亩公田都种上用以酿酒的秫,后来在夫人的苦苦央求下,不得不退让说:那就“五十亩种秫,五十亩种粳”,并在《归去来兮辞·并序》中云:“彭泽去家百里,公田之利,足以为酒,故便求之。”

唐宋之际,文学兴盛,群星闪耀,在一干文豪大咖的带动下,喝酒蔚然成风。宋朝为了控制酒的酿造和税收,大宋朝廷就特别推行了一套酒类专营政策:

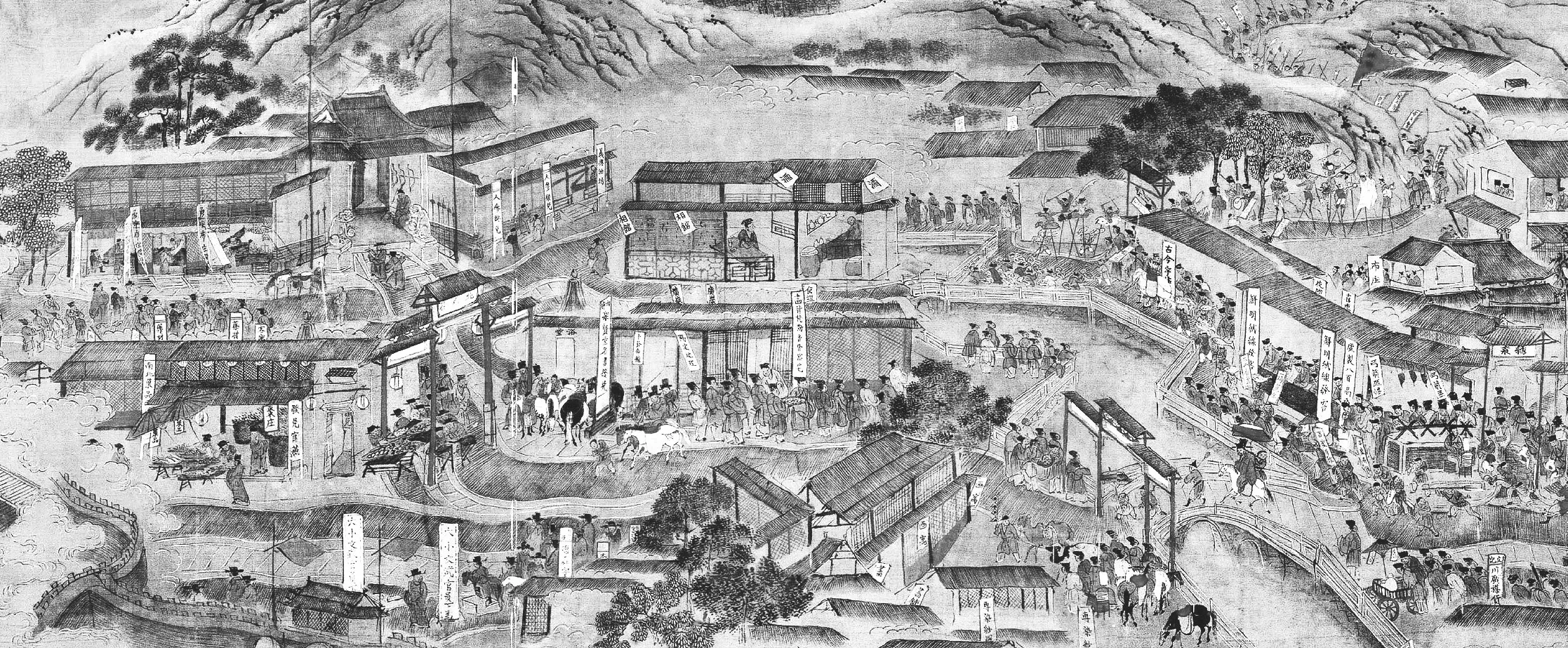

中国国家博物馆藏明代仇英《南都繁会景物图卷》中描绘的南京商业区,酒的字号非常醒目

宋代把酒作为专卖物品,自始至终实行榷酒制度,官府为此设置酒务,管理酒的酿造和售卖,掌握酒税收入。酒务设有监官,监管酿酒生产过程并专督酒课。榷酒机构由都曲院、都酒务、酒务、坊场等部门构成,体系完备。据《通考》卷17 记载,熙宁十年前,全国官属酒务达到1839 个,遍入及州、府、县各级行政机构,甚至在乡村一级的单位里也设有酒务。于此一来,宋朝酿酒业的大部分生产能力都被国家所控制。[8]

宋朝之所以如此喝酒成风,而又没有对民生之口粮造成重大灾难性后果,一方面得益于水稻在南方的高产,另一方面更得益于高粱在中原地带的广泛种植。

相对于用糯米和黍米来酿酒,高粱显然有着巨大的天然优势,它与中国酒文化的融汇与融合,就像造物主的有意安排。首先它富含单宁,酒味醇正,出酒率也高。作为粮食,它虽然因粗糙难以下咽,而不为民生所青睐。但“失之东隅,收之桑榆”,却神奇般地在酒香中实现了价值意义的完美转化。

随着高粱作为酿酒最佳母体的意义被发现,它的酿酒价值被愈发重用,因此它的命运并没有像“麻籽”和其他杂粮作物那样,随着时代的转换,逐渐被后来的民生所忽略和弃用,以至于消散在历史的尘烟中。尤其在元代以后,随着蒸馏技术的引入、酿酒技术的精深,对酒精的提纯度越来越高,加之高粱本身的酒精转化率原本就比其他谷物要高很多,因此,它越来越被酒客们所喜爱。

尤为重要的是,正因为如此,高粱才能把用以民生口粮的谷物从酒窖里替换下来,让大米、小麦们抽出身来,去更好地服务民生。它则以“我以我血荐轩辕”的牺牲精神,投入到古老的发酵池中,用另一种独特的手法完成了它的价值转换。就是在这一转换中,它找到了它生命意义的存在。

宋元之际,之所以突然地将它称之为“高粱”,将古代文学作品中重要的“粱”字加冕到它的头上,既是华夏生民对它样貌的忠实表述,也是对它的褒奖、感谢与赞美。

作为一种精神的存在

一种植物,从野生被驯化为人工种植的农作物,在伴随着人类逐渐进化的过程中,有的会渐渐从人类的食单上退去,有的则渐渐登堂入室,越来越被人类所倚重,成为人类不可或缺的食物。

高粱,显然属于后者。

它从身世模糊的边缘地带进入中国,在无足轻重、默默无闻的处境中承受着三千年不被注意的寂寞,却始终顽强地生长着,直到被发现,被全新地命名。在这一等待被发现的缓慢进程中,它显得更加谦卑和与世无争。在它的内心深处,需要怎样的耐心、坚韧和自信?

高粱,显然就象征着一种坚守和不放弃的精神。也许是在多年的流动中进化出了一种倔强生长的基因,高粱具有顽强的生命力,它不需要占用良田,在十分粗鄙的田地里也能焕发出生命的光彩。不管是在田间地头,还是沟沟坎坎的田垄上,它都能骄傲地生长。即便是在盐碱地里,也能活得茁壮有力。

高粱之所以能在几千年的默默无闻中不被农耕所抛弃,最核心的原因就在于——在主粮不愿意生长的最艰苦的土壤环境里,只要随意给它一片天空,它就能还给我们一片火热的高粱红。它不但不跟主粮争抢土地,还把主粮从酿酒的祭坛上替换下来。正是有了这样的坚韧而吃苦耐劳的精神品质,所以高粱又被誉为“作物中的骆驼”。

而当高粱的这一优秀品质和它坚忍顽强的生命力与我们这个农耕民族的优良传统美德相遇时,从内在的精神气质和外在的吃苦耐劳的品质上都实现了完美的契合。就是在这一背景下,高粱作为一种民族精神的象征被纳入到华夏生民的精神谱系中。

20 世纪60 年代,在郭小川笔下的“北方的青纱帐”里,高粱精神被深深写进民族的记忆;80 年代,随着莫言《红高粱家族》的小说叙事和张艺谋导演的电影艺术化表现,高粱精神作为一种民族精神,再一次得到了升华和彰显。

如今,不管是在赤水河畔的酒窖里,还是在吕梁山下杏花村的酒坛里;也不管是在东北的黑土地之上,还是在山东黄河入海处的广阔滩涂里,高粱都以它独特的姿态散发着火红的光芒和经年的芳香。

这种芳香不仅流动在我们的唇边,也流淌在我们的心间,绵延数千年!