女娲:化育华夏的始祖母神

2023-07-14刘新宇

刘新宇

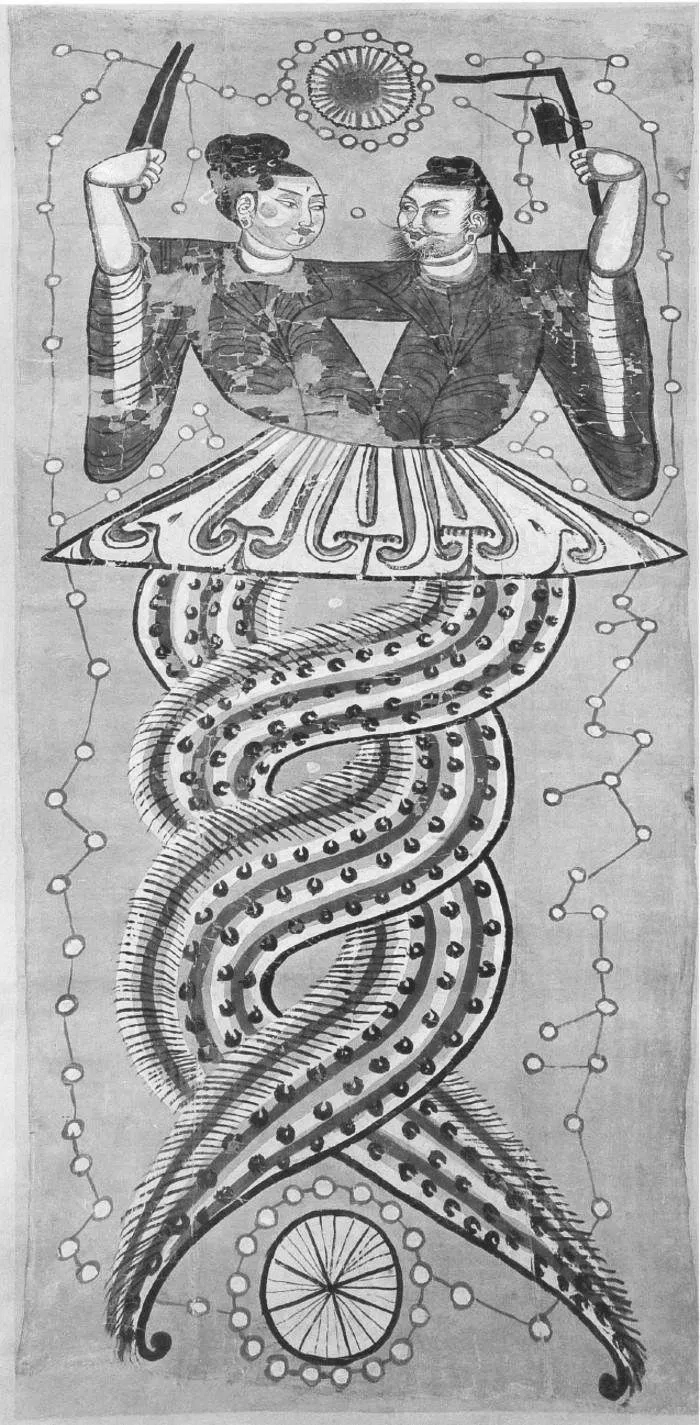

陕西绥德汉代画像石中的女娲形象

1922 年12 月1 日,鲁迅在《北京晨报》上发表《补天》一文,很快受到读者的追捧。基于新文化运动的人文精神感召,在这篇小说中,鲁迅将女娲进行了人格化的艺术创造,重塑了女神的性格与形象。文章截取几则远古神话故事作为素材,将女娲刻画为一位外冷内热、甘于奉献的女性长者。文中的女娲孜孜不倦地补天与化生,用自身的死亡换取人世间的平安,意图警醒麻木已久的中国近代社会。20 世纪20 年代,在救亡图存的风潮下,《补天》不仅激励了时人的进取之心,更极大程度上在现代性话语中还原了女娲这一华夏始祖的崇高神格,唤醒了普罗大众的民族自尊心。在鲁迅笔下,女娲不再是一尊冰冷严肃、不可接近的偶像,而是仁慈可亲、庇佑私人生活的祖母般的神灵,承载了现代人的精神寄托。

纵而观之,女娲神话及其信仰体系并非一成不变。在文献中可以看到,女娲的各类传说和民间形象在各个历史时期呈现出不同样貌,共同构成了社会认知、崇拜女娲的文化基础。我们不妨回顾女娲神话在中国社会的演变,从最为典型的治水补天、化生作媒以及调和人间三个部分谈起,以多重面相的女娲信仰,展现女娲神话所蕴含的中华文化基因。

上古洪水神话

在人类历史上,各民族流传的神话大体以三部曲的模式讲述:从自然秩序的酝酿初生,到危机突现致使人类部族面临毁灭,最后英雄脱颖而出,再造新秩序。其中,在众多威胁部族生存的因素中,洪水灾难被广泛提及。在印度史诗《摩诃婆罗多》的《摩奴传》中,生主大梵天化身一尾大鱼预言洪水时代即将到来,选定摩奴建造大船避难,摩奴遵照行事。不久,洪水滔天而至,大鱼现身水中拉住船的缆绳解救了摩奴,之后赋予摩奴造物神力;又如在北欧神话中,冰霜巨人伊米尔被杀,鲜血喷薄,幻化成洪流,吞噬了整个部族,唯有贝格尔米尔和他的妻子乘坐小船逃出生天,最终在世界边缘创立巨人之国;更令我们熟悉的故事存在于《圣经》中。《圣经·创世纪》讲述了上帝目睹世上恶人横行,要兴起洪水将之消灭,但顾及好人诺亚,便暗中令他造下方舟以作准备:“二月十七日那一天,大渊的泉源都裂开了,天上的窗户也敞开了,四十昼夜降大雨在地上。”[1]洪水暴涨后,世上只有诺亚一家和携带的生灵得以存活。

洪水故事在诸多文明的神话中具有相当高的地位,彼此也存在着一定的共性,当人类面对洪水灾厄,似乎唯一的方法便是造船躲避以求生。而与此不同的是,华夏文明的洪水神话却讲述了这样的故事:面对洪水袭来,英雄降临与之对峙,最终成功战胜洪水,从此世界再现往日和谐。世代流传的女娲治水、补天神话就是典型的代表,它反映了远古华夏先民面对突如其来的灾难时,不惧危险、艰苦卓绝的抗争意识。

作为治水神话的英雄,女娲在古代文献中最早见于《楚辞·天问》:“女娲有体,孰制匠之?”[2]从诗人仰慕式的发问中可见,女娲在战国时期就已经被定义为远古创世的母神。这种崇拜延续到汉代,在《说文解字》中,“娲”被解释为“古之神圣女,化万物者”, 吕思勉解释“盖谓万物形体,皆女娲所制”[3],女娲的神格最初与其创世传说紧密相连。西汉初年的《淮南子》较为完整地讲述了女娲力挽狂澜的经过:

远古支撑苍天的四根柱子倾倒,导致九州倾覆、洪水横流,女娲冶炼五色石修补苍天,砍断巨兽的足支撑四极,杀死黑龙解救冀州,用芦灰堵住洪水,神州大地重现生机。这段描写在中国历史上广为流传。如今,科学家已将那次洪水的起因推测为距今四千年至五千年前在中国北方的一次陨石雨撞击[5]。四极倾覆的场景,源自小型天体爆炸后形成的陨石雨在地面形成的山火。陨石还携带大量的冰体,融化后又在地表形成山洪。巧合的是,一些地质考古证据指出这次撞击正发生在文献记载的古冀州,即今天河北中西部、山西东部的平原地带。这里遍布的大量碟形洼地群和积水洼地(如白洋淀),一直延伸分布到渤海,似乎就是这场劫难的佐证。天体灾难无疑也给此地文明带来了毁灭性打击,从考古的证据上看,古冀州区域在这一时间段内的确较少发现新石器时代的人类文明遗迹。

而对于古人而言,远古的这场洪水泛滥一直是个谜团。汉代以来,这则神话的细节也被逐渐丰富起来。西汉儒家学者推断,传说中的不周山被折断可能是洪水暴发的原因。唐代司马贞后来在《补三皇本纪》里对《淮南子》的描述进行了细致注释:

当其末年也,诸侯有共工氏,任智刑以强,霸而不王,以水乘木,乃与祝融战,不胜而怒,乃头触不周山崩,天柱折,地维缺。女娲乃炼五色石以补天,断鳌足以立四极,聚芦灰以止滔水,以济冀州,于是地平天成,不改旧物。[6]

在古人看来,共工与祝融之战折断不周山,导致洪水暴发,也在一定程度上表明洪水并非完全的天灾,同时也是起于争霸逞勇之事的“人祸”。女娲作为遏制祸乱的大神,战胜了继发的自然灾害,最后还黎庶以安定。在完善后的女娲补天神话中,平息战争也成为其中的一部分,这无疑拓展了人们对女娲神力的信仰。神话是哲学思维的时代体现,它源自人类的思维活动,是人类以自我作为中心的深度想象。古代先民以女娲为寄托,致力于战胜灾祸,重获安宁。女娲治水补天神话蕴含华夏儿女勇敢同外部环境进行斗争的精神,中国北方遍布着大量表现女娲崇拜的庙宇和遗迹,便是这种文化精神寄托的实体所在。例如,河北省邯郸市涉县的娲皇宫始建于北齐年间,距今已有一千余年的历史,历来被视作重要的祭祖圣地。除此之外,山西、山东等地均有称作“女娲陵”或“娲皇陵”的遗址,不少已有千年历史,香火不绝。

在补天神话中,女娲成功制服水患,还在民间演化为女娲拥有控制降雨的神力。自汉代起,民间就有“雨不霁,祭女娲”的说法,当大雨连绵影响生产生活之时,人们就会祭祀女娲,祈求雨息天晴。在中国的广大地区,至今仍流传着“补天穿”的习俗,以及称作“天穿节”的节日。在农历雨水节气前后,许多人家会做煎饼、甜饭,举行射箭等活动,纪念女娲补天的事迹,祈求一年风调雨顺、平安顺遂。女娲祭祀在中国社会的绵续离不开道文化对于女娲的神化,祭祀中将女娲视作阴神,这在盛行天人感应、五行之说的汉代,奠定了女娲的宗教地位。

生殖、化生与婚姻

女娲造人神话可以说是华夏文明起源的重要特质。与创世的英雄形象相比,女娲在古典文献中的母性形象出现较晚,但对中国民间社会影响最久远。与此相关的描述较早见于北宋年间的《太平御览》引用东汉应劭所作《风俗通义》,尽管在散佚的文献中我们已经无从查找原始出处,但能够确定的是,在宋代以前,女娲就被冠以主导生殖、化生人类的神格,女娲在民众心中的样貌也伴随着神话的流传而变化。

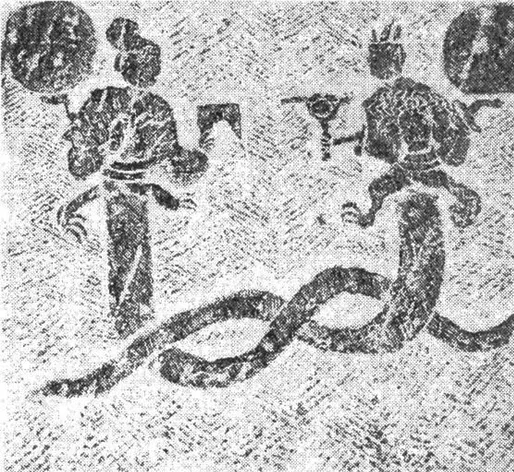

除去古典文献中对于女娲造人的记载,近年来有越来越多的考古发现表明,华夏先民的女娲信仰起初为生殖崇拜,重要依据存在于出土文物上,尤以秦汉时期的画像石、墓室画、壁画为证,主要分布在山东、河北、安徽、河南、陕西、甘肃、辽宁等地。这些画像内容有着显著的共同点:女娲大多与伏羲的形象一同出现,刻画的样貌也大多与汉代文献中的记载相吻合。东汉《鲁灵光殿赋》有云:“伏羲鳞身,女娲蛇躯。”[7]曹植在《女娲画赞》中描述女娲、伏羲的外形特征:“或云二皇,人首蛇形。”[8]在不少画石像与壁画上,女娲和伏羲皆上半身人像、下半身蛇形,并且以对偶方式出现。对于两者的关系,学界的解释众说纷纭:或言女娲、伏羲为具有血缘关系的兄妹,经历北方洪水灾难后二神迁移至南方,分别与诸神再次婚配;或言女娲、伏羲两者并不具备血缘关系,因为在汉代石画像上常常表现出两者交尾的图像,其中后者得到了更多人的支持,两蛇相交意指生殖器的交合,这种图案预示着生命的繁衍不息。比如,在山东临沂西张官庄出土的伏羲女娲像上,画面边上的伏羲、女娲面对面紧靠,双方尾部纠缠一起,螺旋状扭转,曲线美妙;又如在河南南阳唐河电厂石墓南侧墙壁西侧石柱之上的伏羲女娲像上,伏羲、女娲同样呈类似交尾的图案,两者面容清晰,性别特征明显,身体上还刻有细致绵密的鳞片。与此类似,在新疆吐鲁番阿斯塔纳的唐代古墓中出土的绢画上,同样呈现上述相拥交尾图案,其背景生动刻画日月星辰的轮回造型,这种形式的生殖崇拜展现了中华文化对于生命永恒之美的礼赞。

新疆吐鲁番阿斯塔纳古墓中出土的唐代伏羲女娲图(绢画)

伏羲、女娲交尾的图案形象在唐代以后逐渐式微,但并不意味着民间对女娲生育崇拜的衰弱。与之相应的是,相关的神话与传说在宋代极大地丰富起来。北宋《太平御览》收录应劭《风俗通义》记载的女娲抟土造人神话:

俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人,剧务,力不暇供,乃引绳于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人也;贫贱凡庸者,人也。[9]

四川合江张家沟二号墓中的女娲伏羲像

造人神话接续女娲的创世神格,丰满了女娲的女性形象,渲染了女娲崇高的母性。女娲捏黄土造黎民的故事在中国广大民间流传至今。从结构和功能上看,这则神话的流传有着两点意义:其一,从“两性对偶生殖”转变为“女性独体化生”。民众的生殖崇拜逐渐集中于女娲一神之上,并将其奉为“一日七十化”、掌管化育生养的大地母亲,抟土造人神话奠定了女娲作为华夏始祖的地位;其二,将原本纯粹的民间信仰融入政治功能。造人神话透露出宿命论的味道,富贵之人由黄土悉心捏制,贫贱之人则是由绳子甩出的泥点化生,无疑告诉民众,人的家庭出身由天所定,这在鸿蒙时代就已经决定,后天难以更改,造人神话在传统社会起到了安定人心的政治功能。就此而言,抟土造人神话拔高了女娲化生百姓、中和位育的神力,它不再仅仅庇佑个体的生殖能力或者两性关系的和谐,还进一步拓展到了家庭、氏族,保佑香火绵续,成为民间社会供奉的家神。而伴随着这一地位的确立,女娲自宋元后也摆脱了人首蛇身的样貌,转而确立为雍容华贵、面貌慈祥、姿态优雅的年长神女形象。在明清的小说中,在崇祯年间的《开辟演义》、光绪年间的《绣像全图封神演义》等书的插画上,均可见女娲形象中表现出的道教正统审美性。

女娲信仰融入中国家庭日常生活的另外一个神格,还在于姻缘与婚配。南宋时期的《路史》记载:“女娲祷祠神,祈而为女媒,因置昏姻。”[10]意思是,女娲为人类祈祷,获得了匹配婚姻的力量,并为人类制定了婚姻制度,历代相传。在汉画石像上,主管婚姻的神明是高禖(亦称“皋禖”),常与婴儿一同出现,但在《路史》的记载中,女娲则被冠以高禖神的神格。女娲究竟如何世俗化为高禖之神?一种观点认为,这则记载或可能是后人对抟土造人神话的续写,将女娲世俗化为主管婚姻的神明。但据闻一多考证,远古的高禖神涂山氏就是女娲,因其最早就是在此地流传[11]。在一些民间文学中同样可以发现相关证据,山西运城自古流传女娲指引姻缘婚嫁的传说:传说女娲抟土造人时,手工速度较慢,只捏了男人,女娲在睡梦之中梦呓此事,被最早捏成的两个青年听到。一名青年向月亮请求要个媳妇,月亮便点拨女娲去捏女人。青年见到女人一见钟情,最终结为夫妻[12]。从这个故事来看,女娲的调和姻缘和婚配的神格或许自古有之,但更有可能是抟土造人神话母题的拓展,经过人们的演绎和丰富,使之重新流传,背后体现的是人们在传统道德规范下的祈求与愿望。中国民间有着重视婚嫁、祈福良好姻缘的传统,这也从另一个侧面反映了家本位的伦理道德是中华民族文化基因的重要一环。

明代《绣像全图封神演义》中的女娲娘娘绣像

来自音乐和美酒的祝福

与女娲的母性形象紧密关联的,还有其指引黎民百姓修德养性、调和私人生活的角色。在女娲神话体系中,抟土造人以后,女娲作为大地母亲还创造出能使人世间更加幸福、和谐的生活与娱乐方式,这体现在制乐和赐酒两则神话上,与人们平日里的生活和审美有关。在现今中国各地的女娲祭典中,乐与酒是人们纪念这位始祖的重要事宜,象征着女娲信仰在中国民间深入到人们的日常生活之中。

女娲化生黎民的经过,除了生育还有教化的神格。《世本·帝系篇》记载:“女娲氏命娥陵氏制都良管,以一天下之音;命圣氏为斑管,合日月星辰,名曰充乐。既成,天下无不得理。”[13]意思是,女娲令娥陵氏制作都良管,统一天下的音律;令圣氏造斑管,使之符合宇宙自然规律,并将这种乐舞称作“充乐”。制成之后,世上人都和谐地生活在一起。与制定乐礼的庄严神圣相比,在中国民间则广泛流传着“女娲作簧”的故事。《世本·作篇》有云:“女娲作笙簧。”[14]笙簧究竟是什么样的乐器?是一种乐器还是两种乐器呢?《旧唐书·音乐志》里认为,笙簧是一种乐器,将管子插在匏(葫芦)制的斗上,又将簧片置于其中,制成笙簧。清代俞正燮在《癸巳类稿》中根据《世本》所载提出,先有簧的诞生,之后才有笙,女娲作的是簧[15]。今人研究进一步指出,《世本》所谓“女娲作笙簧”中的笙簧是指一种独立的乐器——口簧,长期以来在中国社会作为一种礼乐乐器而存在[16]。口簧的演奏声音如歌如诉,温婉美妙,使闻者动情,这与女娲掌管姻缘爱情、调和人间祝福的说法相合,也更加为民众所接受。

河北涉县至今还流传着这样的故事:女娲创造人类后,人们丰衣足食、安居乐业。每逢仲春二月,万物复苏,在田野、山林打闹戏耍。青年男女借此寻找如意之人,结为夫妻。女娲对此十分乐见,也想着为人世增添优美的声乐助兴。有一天,雷神看出女娲的心思,从天庭降下一个小葫芦送给她。女娲就以这个葫芦为原材料,发明了笙簧。女娲将乐器送给人们,并教他们如何演奏乐曲,人们也渐渐地学会仿造乐器。人世间从此增加了不少欢乐,最初人们在求爱时吹奏笙簧,后来又同其他乐器一起演奏,直到现在演变成婚丧嫁娶仪式上所必需的乐器[17]。民间流传的这则故事反映了女娲从化生到化物,兼具教化与调和的伟大神格,也将尚雅崇礼的审美意象融入中华传统文化之中。

表现女娲面向黎民生活创造的,还有赐酒的传说。这则传说在古代文献中很难找到踪影,但却存在于民间的口耳相传中:女娲抟土造人之后,人们日夜耕作不息,女娲可怜黎庶民生之艰,于是收集清晨的甘露,变化为酒,赏赐给劳动的人们。人们很快喜爱上了酒的香醇,饮后又能够舒筋活血、消除劳累,于是在劳动后相聚畅饮,以表示对女娲赐酒的感恩。这种以酒祭祀的传统一直延续到如今的女娲祭典上。在河北涉县的祭祀活动中,感恩女娲赐酒是十分重要的一环。在久负盛名的娲皇宫旁,当地修建了赐醪宫以纪念女娲赐酒,据说至今已有一千五百多年。有一则传说也与女娲赐酒息息相关。北齐时期,皇帝高洋途经中皇山附近,当地取陈香的酒醪献给君王,高洋品尝后惊异于此酒的美味,于是询问酿酒者是谁。当地人回答,酿造方法为女娲所授,并世代相传至此。高洋深感女娲功德,就在中皇山处修建了赐醪宫,一作祭祀女娲的场所,一作供应皇家的酒坊。赐酒的传说由此成为当地女娲神话的一部分。

除了北方,女娲赐酒的传说还在中国南方的一些地方流传,比如在绍兴的酒仙传说中,女娲以点化酒仙娘娘的大神面貌存在。绍兴东浦当地崇敬着一尊酒仙娘娘,自宋代以来每年七月初三,民间都要举办酒仙祭祀活动。话说酒仙娘娘凡身之时,在大户为奴,一日外出割草,恰逢大雨,恐怕携带竹篮中的米饭被雨打湿,便将一种辣蓼草覆盖在篮子上。雨过天晴后,姑娘发现篮子中的米饭有一种清香之气,食后周身燥热,便缓缓睡去。姑娘在睡梦中遇到了女娲,女娲点化她是酒星下凡,要为民造福,于是就将酿酒之法传授与她,并赐她一粒仙丹。姑娘醒后,发现手中仙丹即是酿酒所需的曲药。从此,她以酿酒为生,将酿酒之法代代相传,成为绍兴当地酿酒业的鼻祖,并被后世尊为酒仙娘娘[18]。酒文化在华夏文化中占有重要地位,女娲赐酒神话展现了古代先民的生活态度和情趣逸致,源远流长。

结语

从征服漫天洪水的创世女神,到化生黎民的大地祖母,再到制乐赐酒的生活导师,中华民族将女娲视作集维系天下、延续家庭、陶冶精神的始祖。最早见于《山海经》的文字记载,历经几千年民众的口耳相传,中国民间社会存在的大量口头文学与传说使得女娲信仰在中华文化中根脉绵延不断。回顾近代鲁迅艺术化创作的《补天》,不难发现女娲形象与故事的传播与不同时期的社会现实息息相关,早期的治水补天神话将女娲塑造为平息世间战事、自然灾害的英雄之神;造人婚姻神话则将女娲定位为保佑家族繁衍、香火兴旺的高禖之神;后续的作簧赐酒神话则将女娲形容为女娲引导民众舒心健体的调和之神。尽管传说日新月异,但值得注意的是,女娲信仰传承的人文精神却永远充满着强大的生命力。一以贯之的“创世”及“生育”再到“审美”逐渐神化,其内在逻辑呼应了修身、齐家、治国、平天下的民族魂魄,展现了炎黄子孙不断成形的世界观和人生观。

周汝昌认为,女娲是中华民族文化的实际创始和实践者,通过古文献学、古文字学、音韵学等方法可以还原女娲一身兼多圣的伟大神格[19]。除此之外,流传千年的女娲信仰作为中华文化发展的见证,还存世和传承着大量的文化遗产,有待我们驻足考察。现如今中国各地的遗存有诸如娲皇宫、女娲陵、女娲庙、娘娘庙等古迹名胜,吸引民众前来祭祀、参拜、游览,同样在一些地方至今还流传着像“穿天节”一类的节庆,其中的民俗活动在传承中不断丰富。就此而言,尊崇女娲母神位格、祈求始祖庇佑,已经流淌在炎黄子孙的文化血脉之中。同时,女娲传说深刻地影响了中华民族大家庭中的苗族、傣族、独龙族等南方少数民族的社会生活和宗教信仰,其影响力甚至传播到东亚的日本、韩国、朝鲜以及东南亚诸国的民族神话之中,形成了文明之间的交流互鉴。女娲神话及其偶像的信仰凭借强大的生命力,铭刻在中华民族的文化基因之中,独树一帜、不可磨灭。