基于孟德尔随机化探索肠道菌群与儿童川崎病之间的因果关系

2023-07-12王慧张燕平王志强陈桂华谢江

王慧 张燕平 王志强 陈桂华 谢江

(西南交通大学附属医院 成都市第三人民医院儿科,四川 成都 610031)

川崎病是一种自限性全身炎症性血管炎,由日本的Kawasaki[1]在1967年首次描述。主要好发于5岁以下儿童,东亚地区是病例高发地区,在上海地区最新统计5岁以下川崎病发病率为0.094%[2]。它主要影响中小动脉,是部分国家和地区儿童获得性心脏病的最常见病因[3]。基于多项研究[4]结果显示川崎病是一种免疫介导的疾病,通常具有遗传易感性的机体在感染诱发后发病。近年来有学者[5-8]提出川崎病发病机制与炎性细胞因子、基因变异、免疫系统活化等有关,其发病机制较为复杂,至今尚未研究透彻。近年来肠道菌群逐渐成为研究热点,学者们[9-11]发现其与多种疾病均相关,如胃肠道疾病、心血管疾病、呼吸道疾病等。而肠道菌群与川崎病的研究已从最早20世纪90年代开始至今二十余年,很多学者发现川崎病患儿与健康儿童相比在肠道菌群的种类、分布及丰度方面有明显的差异,川崎病患儿的肠道菌群在急性期和恢复期亦有差异,以上研究多为横断面、队列研究,由于均为观察性研究,其中的因果关系不能完全确定。

近年来孟德尔随机化(Mendelian randomization,MR)法在全球范围内被广泛应用于评估各类疾病与危险因素之间的潜在因果关系。MR法是一种利用遗传变异作为工具变量来探讨暴露对疾病结局的因果效应的遗传流行病学方法。有部分研究表明肠道菌群与川崎病的发生相关,然而关于肠道菌群与川崎病的因果关系尚不明确。因此,研究利用MR法分析肠道菌群与川崎病之间是否存在因果关联,为肠道菌群与川崎病发病风险之间的关联提供遗传学方面的支持。

1 资料与方法

1.1 方法

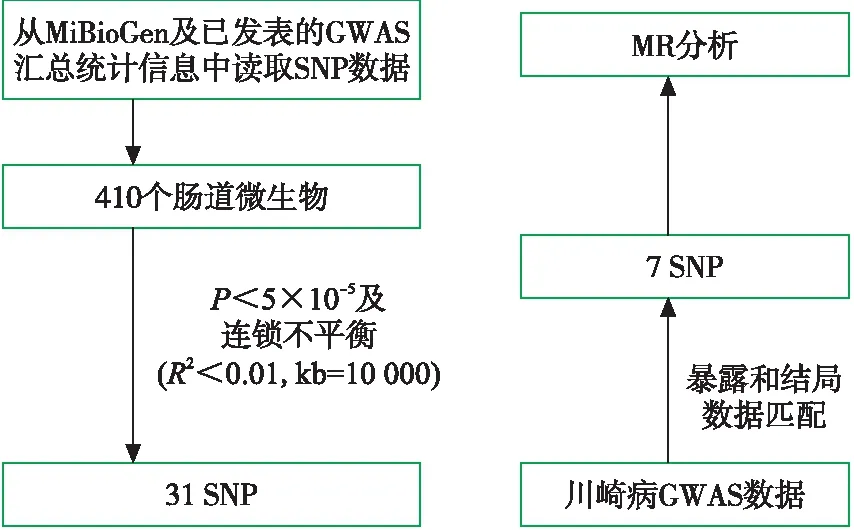

研究采用MR法,以基因工具变量来分析肠道菌群与川崎病的因果关联。以在2021年Kurilshikov等[12]公开发表在美国卫生和公众服务部(United States Department of Health and Human Services,HHS)关于人类肠道微生物的基因数据作为参考依据,筛选出与人类肠道菌群相关联并有统计学意义的单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)位点作为工具变量,工具变量的筛选流程图如图1所示。借助筛选出的SNP,通过不同的MR法来判断人类肠道菌群与川崎病的因果关联。

注:GWAS,全基因组关联分析。

1.2 暴露数据

研究的暴露数据来源于MiBioGen联合会对人类遗传常染色体变异与肠道微生物间的关联进行的大规模、多民族的全基因组荟萃分析。MiBioGen联合会收集来自亚洲和欧洲共11个国家18 340例受试者的16S rRNA基因测序图谱和基因分型数据,并对微生物组特征位点进行定位分析,确定影响微生物分类群相对丰度或存在的遗传位点,所有位点均在人类全基因组关联分析(genome wide association study,GWAS)数据中。共纳入410个肠道菌群亚群,通过限定P值及连锁不平衡条件(P<5×10-8,R2<0.01,kb=10 000),考虑到肠道菌群很少有P<5×10-8的SNP位点,故选择P<5×10-5的SNP位点,将筛选得到的位点作为工具变量代替临床风险暴露因素肠道菌群。通过每个SNP的F值来判断位点与暴露因素之间相关性的强度,F值=(β/SE)2,当F>10时,一般认为不存在工具变量的偏倚,筛除F≤10的SNP位点。

1.3 结局数据

研究的结局数据来源于波兰的一项有关儿童川崎病易感基因的GWAS,根据已发表的关于波兰人群线粒体DNA和性染色体变异性研究,可认为纳入的病例与欧洲国家其他患者的基因具有相同模式[13-14]。研究包含在2016—2020年期间收集的119例川崎病患儿的血液标本及6 071例无慢性疾病及急性疾病的健康对照者的唾液标本,对其558 231个SNP位点的GWAS荟萃分析[15]。

1.4 数据分析方法

使用R4.1.3版本软件中的TwoSampleMR包进行统计学分析。(1)MR法:通过逆方差加权法(inverse-variance weighting,IVW)分析肠道菌群与川崎病之间的关系。通过将SNP-肠道菌群与SNP-川崎病关联回归,得出SNP比率估计值的IVW均值。将加权中位数法(weighted median estimator,WME)、MR-Egger回归法作为补充。WME为所有研究范围内SNP的比率估计值的加权经验分布函数,可减少因果效应估计中的偏倚。MR-Egger回归法将SNP-肠道菌群与SNP-川崎病效应估计进行加权线性回归,能在所有SNP都是无效工具时也能提供有效的因果效果的评估。当此3种结果的方向一致时即考虑为相对稳定的因果关联。(2)敏感性分析:使用Cochran’sQ检验进行异质性检验,Egger-intercept检验进行水平多效性检验。(3)结果均以OR及95%CI表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 工具变量筛选结果

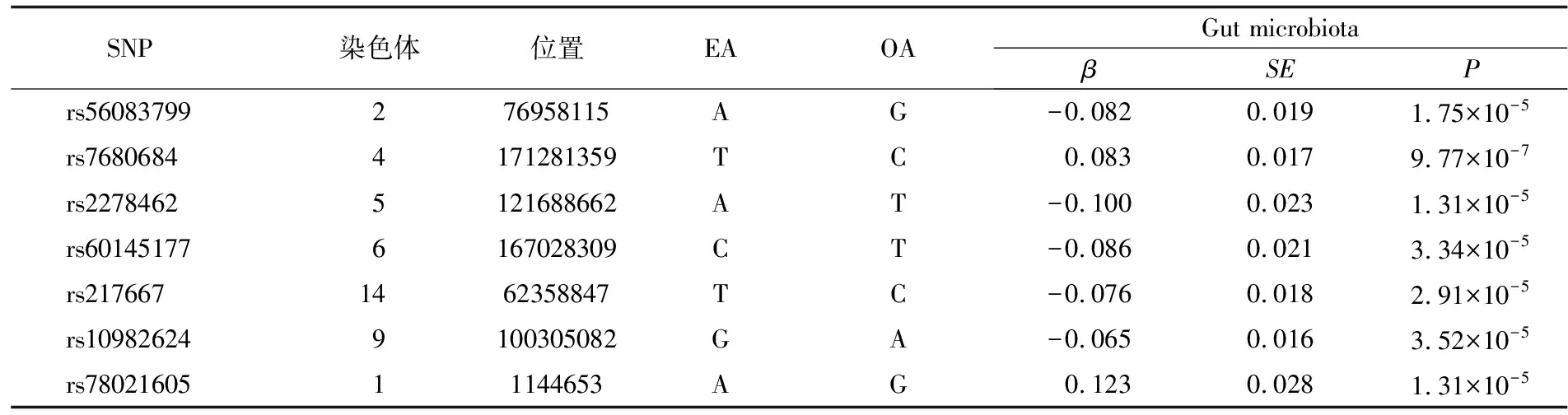

根据研究工具变量的筛选标准进行筛选,最终选定7个SNP作为工具变量,见表1。

2.2 MR分析结果

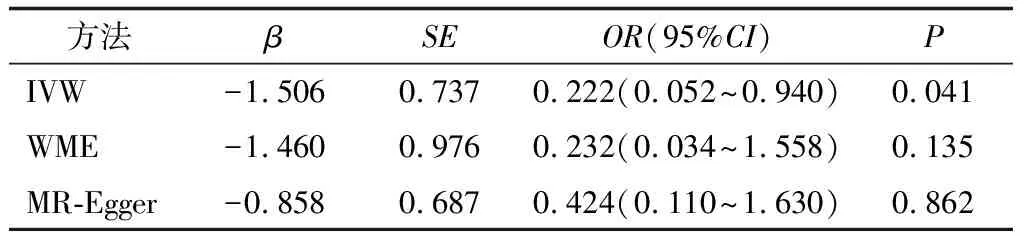

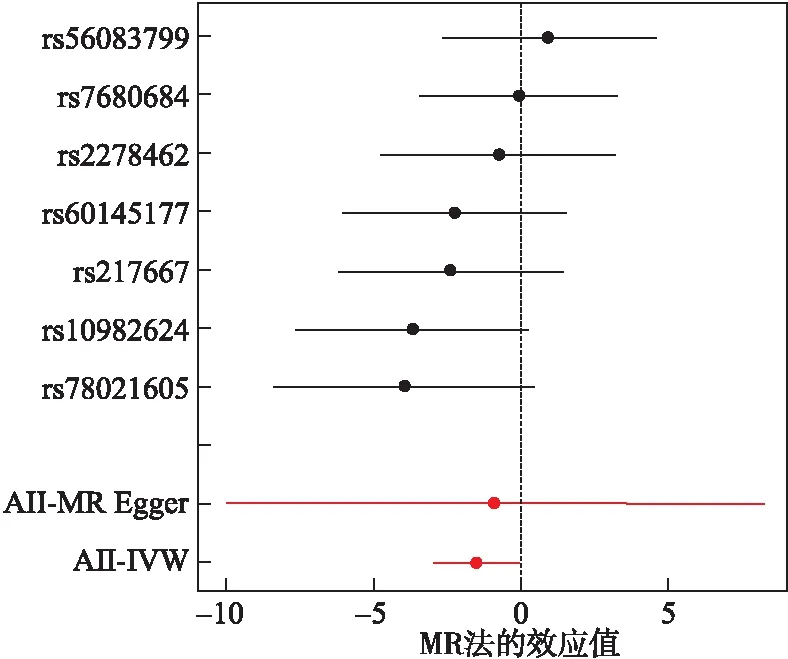

IVW分析:OR=0.222,95%CI0.052~0.940,P=0.041,结果显示川崎病的遗传易感性与安德克氏菌属丰度之间可能呈负向因果效应,即安德克氏菌属丰度每增加一个标准差,其患川崎病的风险可能平均降低77.8%。其余MR分析结果见表2。WME、MR-Egger回归法结果虽不支持川崎病与安德克氏菌属丰度之间具有因果效应(P>0.05),但IVW、WME、MR-Egger回归法三者的结果方向一致(OR值均<1),且IVW法的回归线与WME、MR-Egger回归法得到的回归线基本一致(见图2),证实该因果具有一定的稳定性。森林图显示IVW分析提示川崎病的遗传易感性与肠道菌群相关(见图3)。

表1 肠道菌群与川崎病GWAS数据中7个SNP位点的特征

表2 不同MR法分析肠道菌群与川崎病之间的因果效应

注:X轴(SD单位),SNP对肠道菌群的影响;Y轴(对数OR),SNP对川崎病的影响;黑点,单独的SNP;线段,95%CI;直线的斜率,MR法的因果估计。

注:黑点,肠道菌群中标准差(SD)增加的川崎病对数OR,OR是使用每个SNP作为单独工具变量产生的;红点,不同的MR法对所有SNP组合的因果估计;水平线段,95%CI。

2.3 敏感性分析

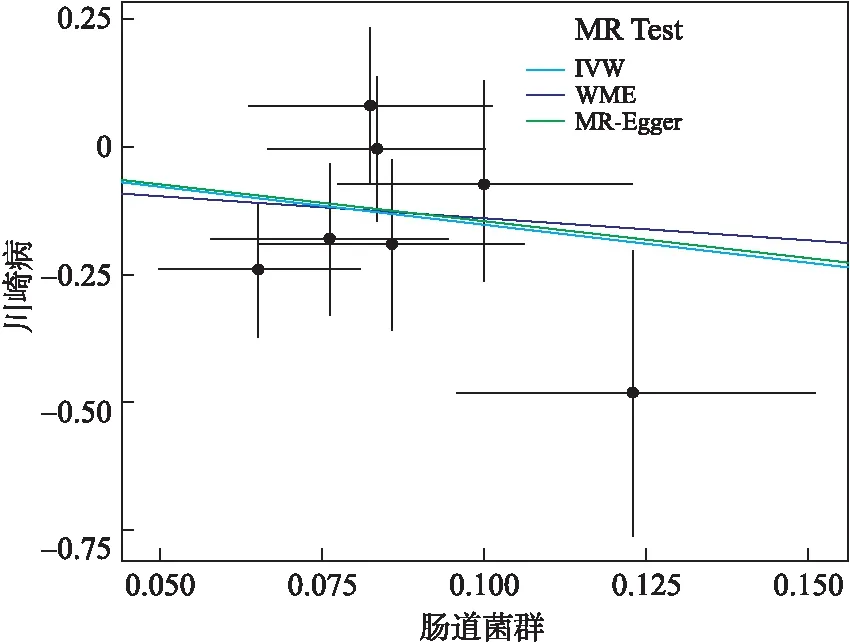

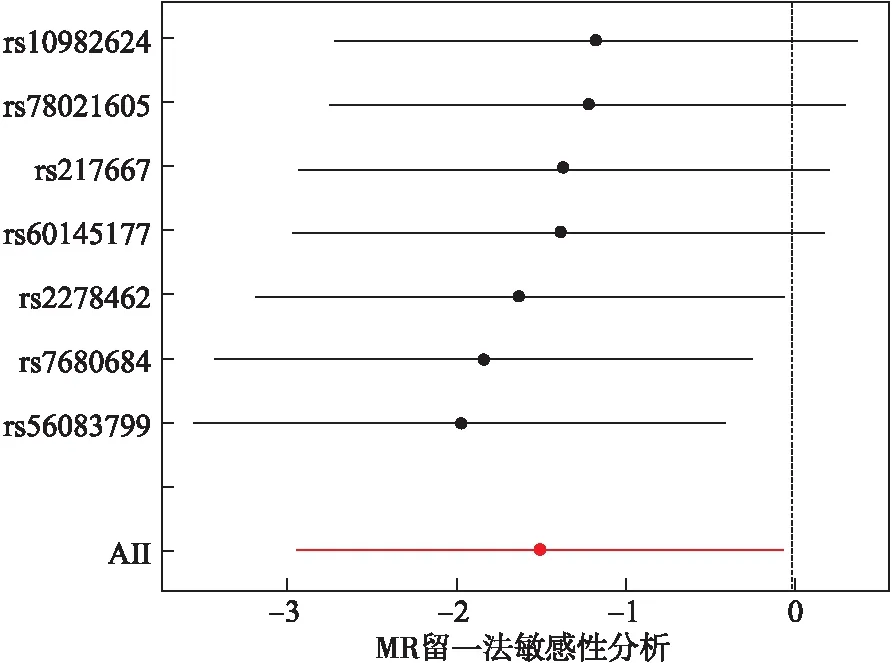

异质性检验:Q检验结果显示纳入SNP之间无异质性(P=0.508)。水平多效性:MR-Egger回归截距的结果显示,肠道菌群与川崎病之间的相关性无水平多效性(MR-Egger截距=-0.054,P=0.894)。肠道菌群与川崎病MR关联的留一法分析结果见图4,未发现对效应估计值影响较大的SNP,这表明因果关系具有一定的稳定性。

注:黑点,肠道菌群中标准差(SD)增加的川崎病对数OR,OR是使用每个SNP作为单独工具变量产生的;红点,不同的MR法对所有SNP组合的因果估计;水平线段,95%CI。

3 讨论

研究首次通过MR法评估肠道菌群与川崎病之间潜在的关系,发现放线菌门中安德克氏菌属的丰度增加可能降低患川崎病的风险。每增加一个安德克氏菌属含量的等位基因,川崎病的发生风险可能降低77.8%。

既往一些观察性研究探讨肠道菌群与川崎病之间的关系。最早在1993年Nagata等[16]对川崎病患者在急性期的空肠黏膜进行免疫组化后发现上皮和固有层中免疫细胞活化增加。而在肠道黏膜免疫系统中,肠道菌群已被公认为在上皮和固有层中免疫细胞的建立起着至关重要的作用[17]。赖恒[18]通过对比分析急性期川崎病患儿与健康儿童冠状动脉情况,发现乳杆菌属、放线菌门为冠状动脉损伤的保护性因素,而假单胞菌科等为病理性标志物。Abe等[19]研究发现在川崎病急性期患儿血清中,放线菌门基因组的同源序列数量占所有菌门数量的首位。有部分研究以动物为研究对象,Yeung等[20]诱导一批川崎病小鼠模型,然后发现其在富含拟杆菌、双歧杆菌等环境中冠状动脉炎症的发生率明显增加,而在饮用含有抗生素的水后,冠状动脉炎的发生率下降。以上研究均表明患有川崎病的患者或动物模型存在肠道菌群失调,但失调的标志菌尚未统一,仍存在争议。

研究中尚未发现在门、纲、目水平上与川崎病相关的分类菌群,而首次提出安德克氏菌属的丰度增加可能降低川崎病的发病风险,未发现其他与川崎病相关的菌属。安德克氏菌属是放线菌门下的一个属,放线菌门是一类革兰氏阳性细菌。而安德克氏菌属能代谢异黄酮,其有抗菌和抗炎作用[21]。既往有部分研究分析安德克氏菌属与心血管疾病的相关性,Yan等[22]发现小鼠暴露于无机砷和氟化物后诱导肠道微生物群破坏,安德克氏菌属等菌群的丰度减少,从而增加心血管不良反应的风险。Leibovitzh等[23]研究发现安德克氏菌属丰度降低会使肠道屏障功能受损。目前国内仅少量文章提出放线菌门为冠状动脉损伤的保护性标志物[18],研究通过MR法首次提出放线菌门中的安德克氏菌属丰度的减少可能增加川崎病的发病风险,可能的机制如下。

川崎病患者经常出现胃肠道症状,因此有研究[24]提出川崎病患者的肠道环境可能会被重塑。对于肠道菌群与川崎病发病相关的机制有以下几种说法。(1)免疫失衡:川崎病是具有遗传易感性的儿童对定植在其口咽部、呼吸道、胃肠道黏膜的正常菌群发生的异常免疫反应。川崎病的异常免疫反应表现为辅助性T细胞17(T helper 17 cells,Th17s)水平升高、Tr细胞水平降低[25]。而肠道微生物群尤其是梭菌属产生的丁酸,能通过调节短链脂肪酸浓度来限制Th17s分化、促进Tr细胞的发育[26]。Kaneko等[27]在川崎病急性期与健康对照组儿童的研究中发现川崎病患者粪便的丁酸浓度显著较低,佐证以上观点。而安德克氏菌属是否能通过调节免疫影响川崎病的发生发展,仍需进一步研究证实。(2)氧化应激水平升高:Huang等[28]发现川崎病患儿处于氧化应激高水平状态。Hozzein等[29]在大鼠实验中发现放线菌能有效降低氧化应激水平。(3)代谢产物激活信号通路:肠道菌群与机体脏器共同通过一定途径将部分食物最终代谢为三甲胺-N-氧化物,而Chen等[30]发现三甲胺-N-氧化物可通过激活炎症小体而导致冠状动脉炎症发生。以上机制均可能是肠道菌群与川崎病发病风险的潜在机制。

研究的优势:(1)研究样本较大,能最大程度地避免混杂因素对结果的影响;(2)研究能较为可靠地估计危险因素与疾病之间的因果效应,避免传统观察性研究带来的反向因果关系。研究的局限性:(1)设置的SNP位点阈值较宽,可能导致选取的工具变量与暴露的关联强度不够;(2)川崎病好发于东亚人群,而此研究使用的结局数据来自欧美人群,无法将结论推广应用,未来需更大的可获得的东亚人群GWAS来验证此文的结果;(3)获取的数据无年龄、性别等更详细的队列数据,无法进一步行亚组分析。

研究收集来自GWAS数据库的数据,采用两样本MR法发现安德克氏菌属的丰度降低可能会导致川崎病的患病风险增加,为川崎病的发病机制及治疗方案提供新思路,而由于其中潜在的机制尚处于假说阶段,仍需更大规模的研究来验证此结果及探索其潜在的机制。