谢朓宣城诗歌的思想世界

2023-07-12张钟元

谢朓出生在谢氏家族,其高祖谢安、曾祖谢玄都曾在朝廷身居要职,父亲谢纬位居侍郎,母亲是南朝宋太祖刘义隆的女儿长城公主。谢朓自十九岁入仕,时齐武帝弟豫章王萧嶷任太尉,谢朓被任为他的行参军,之后又被任随郡王萧子隆的属官,继又任卫将军王俭的东阁祭酒,以及文惠太子萧长懋的太子舍人。后来还做过随郡王、镇西将军萧子隆的镇西功曹。齐武帝驾崩后,萧鸾任骠骑大将军辅政,谢朓又被任为萧鸾的骠骑诰议、领记室等。萧鸾继帝位,时为齐明帝,将谢朓升为中书,命其掌中书诏诰,对谢朓更为看重。宣城太守虽不是谢朓的仕途中最高的职位,但却是他为官的一个很好的代表。在出任宣城太守的时间内,谢朓的心态也发生了一定的改变,他的诗歌创作在这一时期也达到了一个新的高度,创作出了许多情感丰富、题材多样的诗歌作品。本文拟从谢朓这一时期的诗歌创作入手,结合他的人生经历与不同的境遇,分析这一时期谢朓的思想世界。

一、归隐之情

谢朓在宣城时期有17首诗歌涉及归隐之情,这一时期所创作的诗歌共有37首,可见其所占比例之大。这些诗作主题不一,但多在结尾抒发情感,钟嵘评价“(谢朓)善自发诗端,而末篇多踬。此意锐而才弱也”。[1]末篇多强调归隐之情,一些评论者认为与诗的发端相比显得“才弱”。但作者在诗末反复强调的归隐之情与所处的时代背景和自身性格有关。

竟陵王萧子良曾于建康鸡笼山下开西邸,接纳当时杰出文士,谢朓便是其中之一,与沈约、任昉等人被称为“竟陵八友”。谢朓的不断高升和杰出的文采为荆州内史王秀之所嫉妒,其在齐武帝面前用暗结朋党、怂恿随郡王谋反的理由中伤谢朓,防止其居于上位。亲王暗结朋党是历来统治者的大忌,且萧子隆此时在外出镇远离京邑。为了加以防患,齐武帝便召谢朓还都,并拆散萧子隆府的幕僚,来除去隐患。对前期仕途十分顺坦的谢朓而言,此次被召回无疑是一次打击。《暂使下都夜发新林至京邑赠西府同僚》是在返京的途中所作,既是给西府同僚,也反映了自身的心境。表现出他在经历打击之后的畏惧之感,同时又表达自身的清白高洁。谢朓还都之时南齐政权正处于矛盾动荡时期,齐武帝崩逝,谢朓的罪名未来得及追究。回都后的谢朓再次被启用,先后任新安王萧昭文中军府记室与尚书殿中郎。萧鸾在掌握政权以后对异己进行铲除,包括推荐萧子良继位的才子王融,而后竟陵王萧子良也忧惧身亡。谢朓身为“竟陵八友”之一,目睹朋友和赏识文士的离去而无能为力,政治的险恶和无力感让他变得畏惧忧郁,内心矛盾。而萧鸾在萧昭业继位短短几个月后发起政变,并进一步残杀对政权有威胁的大臣、亲王,这其中包括随郡王萧子隆、鄱阳王萧锵等,在多次屠杀与政变后,终于如愿登上帝位。上位后的萧鸾任谢朓为中书郎,掌中书诏浩,谢朓被委以重任,更是陷入了政治权力斗争的漩涡中心。

在目睹了政治斗争的腥风血雨后,尽管受到赏识再次位居高官,谢朓内心是矛盾惆怅的。他便是在这种复杂的心情中出任宣城太守,短暂的就任也让谢朓的内心得到了一丝放松。《晚登三山还望京邑》被認为是谢朓赴宣城之任时的诗作,“灞涘望长安,河阳视京县”。[2]278以王粲离开长安、潘岳离开洛阳之典与自己离开京邑进行类比,更表现出作者内心的复杂情感。

离开了权力中心后的谢朓希望避开祸端,《京路夜发》一诗便是他登程之时有感而作,诗作先是写夜发的场景,整理好行李驾车前往,陈胤倩曰“‘扰扰‘肃肃字,写夜发殊肖。‘晓星四句,写夜色俨然,心倦路长,即事已显”。[3]回望自己离故乡越来越远,心中无限惆怅。作者写内心千头万绪,身体和内心都十分疲倦,但已经离开,难以再回头,作者内心对京城争斗的恐惧和厌恶流露出来。《之宣城郡出新林浦向板桥》是赴宣城途中所写,诗歌反映了作者复杂的内心情感。前六句有对京邑的不舍,还有旅途的倦感。但想到可以远离政治斗争的漩涡和争斗,还可以亦官亦隐,在出守的同时欣赏独特风光,作者十分庆幸,聊以慰藉。“既欢怀禄情,复协沧州趣。”[2]229表明作者并非要放弃为政做官,而是在为官的同时希望可以洁身自好、远离争斗的矛盾心理。

既然谢朓十分向往隐逸生活,那为何不像陶渊明一样早早辞官归隐?甚至最终丧命于仕途。在谢朓出任期间所作《游敬亭山》中“皇恩竟已矣”的诗句流露出作者内心仍然感念皇恩,很难在一时之间丢弃这些而去隐逸的想法。可见他的内心是矛盾的,在目睹残酷的政治斗争下王融、萧子良等人的死之后,他不再有勇气去追求,只想避祸。这一强烈愿望的表达,或许是希望执权者在看到后对自己放心,从而得到一份安全保障,这也从侧面反映了谢朓在政治上的不成熟。因而谢朓的归隐和通常意义上的有所不同,他的归隐之情是具有矛盾性的,希望从残酷的环境中抽身,但直到最终也未全身而退。

二、吟咏山水

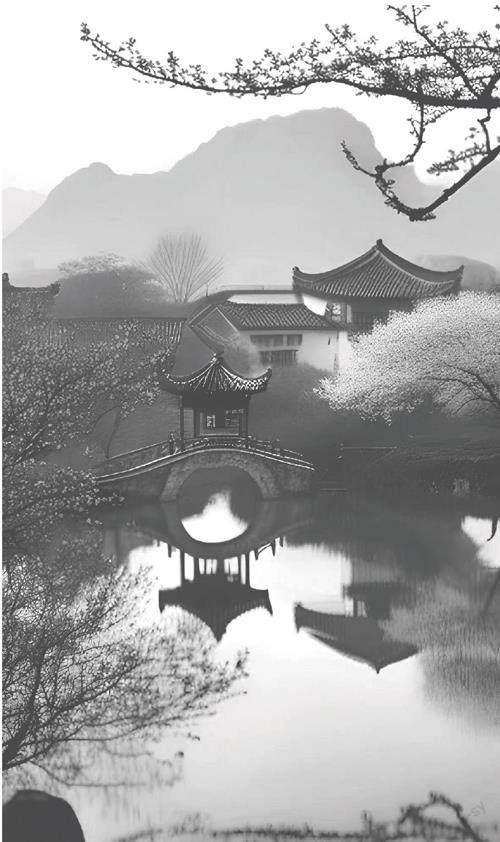

宣城是江南大郡,经济发达,同时拥有许多风景名胜,景色优美。谢朓挣脱了京城对自己身心的束缚后,面对风景名胜更是诗兴大发,初到宣城便写下《始至宣城郡》,之后在任职期间更是创作了27首涉及山水田园景色的诗歌,如《晚登三山还望京邑》《山下馆》《宣城郡内登望》等。一定程度上,谢朓在挣脱精神困境的时候,把目光放在了山水自然上,一边做官一边欣赏,在诗中展现美好的风景和自身的情感。

谢朓这一时期的山水诗有许多优秀之作,在当时和后世都有一定的影响。他的山水诗在一定程度上借鉴了谢灵运,但二者所处的时代背景不同,在景物的选取以及感情表达方式等方面又存在一定的不同。谢灵运的山水诗所选景物多奇峻,更喜欢探索幽深险峻之处的景物,体现了他性格的洒脱狂放;谢朓所选的多为日常生活中的景物,来表达自己的独特情感。在宣城时期的山水诗中,也可以看出作者试图对自己的心情进行调节,试图以山水美景来消解心中的不满,这种面对生活的态度,也是许多后人对他的宣城诗歌产生共鸣的原因之一。

出任宣城太守在一定程度上契合了谢朓的精神需求,因此谢朓在闲暇之时,便尽情游山玩水,“闲沃尽地区,山泉谐所好”。[2]252领略大自然的风景,也是他的宣城生活重要内容之一。他的山水诗表达对宣城山水的热爱,甚至还带动其他人共同吟咏,如陶功曹、朱孝廉诸吏等来一起欣赏宣城一年四季的美好风光。在谢朓的宣城诗歌里,有不少佳句,“飒飒满池荷,修修荫窗竹”[2]228巧妙化用楚辞,并运用比喻对景物进行描写。“鱼戏新荷动,鸟散余花落”[2]260巧妙地运用动词,可以感受到自然的生机。诗中的景物清新优美,洗去了许多杂念和外界的纷扰以及京城的腥风血雨,可以感受到作者对大自然美景的赞叹。许多论者称谢朓诗歌“清丽”,便是从他的诗歌用语与描写中体现出来的。

三、勤勉为政

谢朓宣城时期的诗歌也有对政事的表达。诗歌虽然数量不多,仅有7首,但在以谈论政治为俗事的魏晋南北朝时期,谢朓这种思想内容的诗歌是十分难得的。谢朓在出守宣城之时内心是复杂的,但他努力去调节,不仅仅通过诗歌创作和游览山水,还表现在他面对政治时以隐为仕的处理方法。《之宣城郡出新林浦向板桥》一诗可以看出,作者在出任时内心十分疲倦,对嚣尘十分厌恶。但他無法摆脱,只能“赏心于此遇”,同时作者借“玄豹姿”来表达自己的品质,虽然不能做出丰伟的政绩,但自己绝对不会做贪官污吏。

在《始之宣城郡》一诗中,作者表达了自己“烹鲜止贪竞,共治属廉耻”[2]233的为政准则,希望惠及百姓,不贪竞不扰民,学习老子的无为而治。谢朓既希望像郑袤一样建立政绩,又希望做一个像张楷那样的隐士。谢朓出任宣城太守后做的第一件事为名祭祀,虽然有迷信色彩但却表现了他为名之心。《赛敬亭山庙喜雨》一诗写了谢朓与宣城郡职员在敬亭山共同祭祀,来表达对神灵降雨的感谢,希望山神可以继续照拂百姓,如果延续福祉甚至愿意辞官种地。多次为民祈福,也表现了谢朓对人民的真切情谊。

谢朓也在出任期间推行了许多的惠民利民政策,在《赋贫民田》一诗中得到了很好的体现。“会是共治情,敢忘恤贫病”[2]242是他治理的决心与目标,“敦本抑工商,均业省兼并”是他所推行的政策,通过执政者干预来收回百姓的土地,反对兼并,重农抑商,是他努力的目标。在动荡的社会中努力让贫民重获土地,通过具体的行动体现他体恤民生造福百姓之心。“黍稷缘高殖,粳稌即卑盛。旧埒新塍分,青苗白水映。”[2]242体现了作者对农事的关心,也是他对自己治理下的农作情况的写照,可以看出农田欣欣向荣的情景,作者的内心也洋溢着喜悦。在诗歌的末尾,作者认为照此情况,只需三年,便可以像东汉渔阳郡张堪那样得到称颂。如果百姓生活富足,甚至可以辞去官职像郑朴那样去种田。可以说谢朓称得上是一个尽心尽力为政,努力为百姓思考的好官吏。丰收和富足也带来了良好的治安,百姓安居乐业,社会也稳定下来,打官司闹矛盾的情况减少,从《落日怅惘》中也可以看出一天的繁忙。“情嗜”少,为官清廉也是社会稳定的一个重要因素。总之,谢朓的励精图治、勤勉为官对宣城百姓的生活带来了很大的改善。

谢朓对自己的治理能力是十分谦虚的,《忝役湘州与宣城吏民别》是他奉命离开宣城赴任湘州时所作,说自己在这里只是游山玩水,并无意为政做官。把百姓的美好生活归结于环境的优美、国家政治清明、地方民风的淳朴,而自己并没有做什么。“疲马方云驱,铅刀安可操。遗惠良寂寞,恩灵亦匪报。”[2]252认为自己并没有在宣城做出很好的政绩,没有什么惠民之举,也没办法回报朝廷对自己的恩情,自己在这里感到十分羞愧,在属官属民面前进行检讨。这种对自己严加要求、时刻反省的态度是为官者需要学习的。

尽管谢朓认为自己在宣城为政方面没有做出什么政绩,但他的惠民利民之举是为百姓所牢记的。在宣城城内修建的“谢朓楼”“怀谢亭”等表示纪念的建筑都是对他治理的肯定。谢朓在宣城为官时的举措对后世也有一定的影响,被许多为官者当作自己的楷模,时至今日还有不少为官者从谢朓的宣城政绩中去学习去激励自己。从他对友情的推重,以及“深相赏好,日引与谈论”[4]的记载,可以看出谢朓性格温和友善。他的诗歌能够产生深远的影响,或许与他真挚的情感也有一定的关系。

四、结语

无论是研究谢朓的生平经历还是他一生的诗歌创作,出任宣城短短一年多的时间都是无法忽视的,这一时期的政绩文绩对后世产生了很深的影响。虽然对于仕途而言并不是一次升迁,但谢朓短暂地远离了政治中心和官场的争斗,使他得到了短暂的解脱。轻松的心情和自然美景促使他创作出文学价值极高的诗歌。谢朓宣城诗歌的思想世界是丰富的也是复杂的,要客观地还原一个谢朓宣城时期的思想与情感世界,不仅需要对这一时期他的创作进行分析,更要与他的仕宦经历和当时境遇相结合。

作者简介:张钟元(1999—),女,汉族,河南邓州人,硕士研究生在读,研究方向为中国语言文学。

注释:

〔1〕钟嵘.《诗品》译注[M].著;周振甫,译注.南京:江苏教育出版社,2006.

〔2〕谢朓著.谢宣城集校注[M].曹融南,校注集说.上海:上海古籍出版社,1991.

〔3〕陈祚明.采菽堂古诗选[M].李金松,校.上海:上海古籍出版社,2008.

〔4〕姚思廉.梁书[M].北京:中华书局,1973.