小剧种:独特的民间文化遗产

2023-07-12王潞伟李创

王潞伟 李创

民间小剧种的保护与研究,对抢救与保护传承民间稀有剧种、促进戏曲繁荣发展、弘扬中华优秀传统文化、丰富人民群众精神文化生活等诸多方面均具有重要的现实意义。

经文化和旅游部与全国艺术科学规划领导小组批准,2023年度国家社会科学基金艺术学重大项目面向全国公开招标,其中“中国戏曲已失传及濒临失传剧种研究”的选题引起了社会各界高度关注。在此之前,濒危剧种“抢救行动”早已在全国多地陆续开展,但具體的实施情况不容乐观。这些濒临失传的剧种多数属于小剧种类型,由于演剧生态弱化、从业人员锐减且后继乏人等原因,其保护和发展面临着新形势、新挑战。因此,进一步加强濒危小剧种的保护和研究,势在必行。

小剧种的遗存概况

小剧种即人们通常所说的小戏。小戏是与全国性大剧种(京剧、昆曲)、跨省域大剧种(评剧、豫剧、晋剧等)及全省性的大剧种相区别的。针对大剧种,各级政府在政策、经费、人员等方面支持力度相对较大,且其具有专业性的表演团体,被理论界关注多,研究成果也较为丰硕。但是,民间遗存的大量小剧种在这些方面都相对薄弱,多已处于失传或濒临失传的境地。

中国幅员辽阔,人口众多,历代在民族统一的大文化背景下,相应地产生了林林总总的地域性小文化,几乎每一种小文化都能催生出一种小戏形态。这些小戏到底有多少?很难统计,因为它时生时灭,忽焉而息,倏然而兴,一直处于不断发展变化中。中华人民共和国成立以来曾多次统计全国剧种数量,1959年为360种,1982年为317种,20世纪90年代为394种(《中国戏曲志》)。另据文化部2017年12月26日发布全国地方戏曲剧种普查成果(数据统计截至2015年8月31日),全国共有348个地方戏曲剧种。其中48个剧种流布区域在2个省区市以上(含),300个剧种流布区域仅限于1个省区市内,显示出剧种具有极强的地域性。调查还统计了各剧种演出团体与班社情况,演出团体共有10278个,其中国办团体1524个、民营团体(含民间班社)8754个,可见演出团体主力在民间,民间演剧组织数量占85%以上。

以山西剧种为例,从20世纪80年代的56个到2016年普查的38个,剧种锐减幅度明显,虽在体量上仍然领先全国,但部分剧种的消亡让人痛心。现存38个剧种中,有26个处于濒危状态,占全省现有剧种数量的68.4%。其中临县道情、广灵大秧歌、河东线腔、朔州大秧歌、耍孩儿、孝义碗碗腔、曲沃碗碗腔、壶关秧歌、沁源秧歌、左权小花戏、灵丘罗罗腔、繁峙大秩歌、锣鼓杂戏、孝义皮腔、平陆高调15个剧种仅有一个国办团体,而祁太秧歌、河东道情、山西赛戏、浮山乐乐腔、汾孝秧歌、太原秧歌、洪洞道情、凤台小戏、晋中弦腔、高跷竹马戏、芮城扬高戏11个剧种则均为民间班社,无国办团体。小剧种往往流播范围不大,受众群体小,演出市场萎缩严重,演员后继乏人,依靠“自身造血”来传承发展已不太现实,众多小剧种生存境况堪忧。如何保护好、传承好、记录好、研究好这些濒危小剧种,成为我们当前的新使命。

小剧种的艺术特点

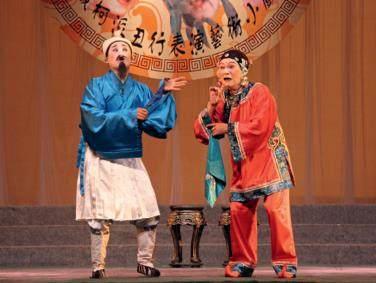

从小剧种的唱腔特色、表演风格及形式体制看,可大致分为秧歌类、歌舞类、道情类、曲调类、板腔类、皮影木偶戏类、宗教仪式类7个系列。流传至今的小剧种大多产生于明中叶至清末民初,“小”是其基本特征。首先,从演出规模看,小剧种演出没有精美的乐器,戏服和道具也比较简陋;其次,戏班规模小,演出多以“三小戏”和“二小戏”为主,从而导致戏班演出题材的局限性较大;最后,小剧种的专业戏班不多,多是农闲时集中排练、演出,演毕分钱即散的临时团体,其中撂地为场或以草台、席棚为场演出者居多,很难登上戏院、茶楼、大庙舞台。

苦中作乐是民间小戏的艺术主题,其多以皆大欢喜的大团圆为结局。小戏题材以兄弟、夫妻、婆媳、妯娌间的家庭伦理和邻里冲突剧为主,主人公不再是富家公子、小姐,而多是贩夫走卒、优伎歌女等和观众一样的普通民众。此类题材注重体现人物的平凡性,关注普通民众的家长里短,散发着浓郁的乡土气息,自有平和、深婉、美丽的一面,引起底层社会的广泛共鸣,深受民间大众的喜爱,故小戏能和大戏一同发展至今。

小剧种的文化价值

旧时代,民间娱乐活动非常少,故小戏演出对普通村民具有不可抗拒的吸引力。在山西的乡村里,至今还流传着一些谚语,如:“入了乐乐迷,忘了喂毛驴”,夸的就是晋南浮山县的乐乐腔;“宁叫十顿不支锅,不能误了看三和”“宁叫少种二亩谷,不能误了看恒禄”,赞的是上党落子。在雁北地区,有迷耍孩儿误将枕头当孩子,做饭把锅爆了的小媳妇;在晋中和顺县,有“宁舍香油罐,不舍‘换牛旦”的小商贩;在晋南芮城县,有坠入井中还哼哼着线腔的薛公。可见普通民众对家乡小戏的痴迷程度。演出现场,一种朴素却又汹涌的审美思潮,拥抱着那些小戏艺人,让他们在获取很少酬金的同时,收获了许多“粉丝”,收获了观众的喜爱,得到了精神上的极大满足。

戏曲因所具有的世俗性色彩,历来被正统文人、士大夫视为“小道”“末技”。大量的民间小剧种更是“小道”中的“小道”,“末技”中的“末技”。更多时候,民间小剧种的历史文献资料载录多为官方“禁演”时被记录,并非民间小剧种主体意识的书写与载录。故一些民间小剧种之渊源流布、剧目演出、班社艺人、腔调乐器等相关信息,需要实地调研、收集口述资料整理获得,异常珍贵。

民间小剧种是一笔无比丰富的文化遗产,是珍贵的大众化的文明结晶。其主要内容,以及质朴无华却又“绝活”百出的表演,无不是我国民间苦难生活及大众乐观天性的真实反映和智慧的显现,从中折射出人民群众苦中作乐的坚韧品质,有着深厚的群众基础和无比顽强的生命力。

小剧种的整理研究

自20世纪20年代开始,一些学人将视线投向小戏,为学界研究小剧种提供了重要的史料参考和借鉴。近百年来,中国民间小剧种研究大致经历了以下历程:一是在观念上由自发转向自觉,通俗地讲即由被动转向主动。二是在方法上从侧重文献研究转向侧重田野考察、重视历史现场的研究,进而运用多学科方法交叉研究,使小剧种研究愈加呈现出多元化态势。三是在视角上从重古转向重今、重未来。“重古”是为了挖掘传统戏曲的生成与发源,竭尽所能展开对各种民间小戏的文献考证;“重今”即对民间小剧种的原生态展开详细的实地调研,摸清家底,考述清晰中华戏曲这个庞大的剧种体系内的关系脉络,厘清民间小剧种之传承演进面貌;“重未来”即在非物质文化遗产视域下,对如何更好地抢救、保护、传承民间小剧种做出了一些尝试。四是在研究对象上从宏观研究转向微观、中观研究,从单一地关注大剧种、名剧种研究转向多元化地关注多剧种、小剧种研究。

民间小剧种主要依赖民间班社得以生存,这决定了对民间小剧种的抢救与研究,不能只停留在案头的文献梳理考据,更需要走向民间,走进田野,回归“历史现场”,跟踪其演出,观摩其剧目,采访其艺人,追溯其传承脉络,分析其现状发展。这种研究不同于传统的戏曲研究,需要研究者具备较为全面的专业知识和研究能力,否则面对丰富的唱念做打、民俗礼仪,难以真正把握研究对象。对小剧种的调查研究,其意义不只在戏曲发生学方面,在历史文化学、社会学、伦理学、民俗学、宗教学等方面同样具有不可忽视的价值,值得深入系统地调查、整理和研究。

戏曲是一门综合性的艺术,其历史悠久、丰富多元,具有深厚的群众基础。戏曲是中华民族艺术化了的文明史,历朝历代的政治、经济、文化、历史、宗教、道德等都在戏曲中有不同程度的反映。戏曲承担着表现和传承中华优秀传统文化的重要任务,所以对戏曲的关注,尤其是对民间小剧种的保护与研究,对弘扬中华优秀传统文化、抢救与保护民间稀有剧种、促进戏曲艺术繁荣、丰富人民群众精神文化生活等方面均具有重要的现实意义。总之,中华戏曲文化的演进是一张网,并非一条线,对中华传统戏曲文化的传承与保护,既要重视大剧种,更要关注种类繁多的民间小剧种。

王潞伟,山西师范大学教授、博士生导师;李创,山西师范大学戏剧与影视学院硕士研究生。