新疆巴里坤团结东路清代墓地出土方补探析

2023-07-10宋会宇

【摘要】新疆巴里坤团结东路清代墓地出土方补充实了出土补子资料,填补了巴里坤出土清朝品官补服空白。补子分为前后两块,大小、形状、图案相同,由主体熊纹与“图必有意,意必吉祥”的辅助纹样构成。整体采用“三蓝绣”技法,多种刺绣针法并用,在总体平淡雅致的色调基础上,突出主体兽纹及代表皇权至高无上的日纹。纹样大体遵循对称环抱与中心汇聚两种构图模式,体现出辨等威”的作用。根据图案构成推测,墓主极大可能是乾隆中期至嘉庆时期的五品武官。

【关键词】巴里坤;方补;纹样内涵;构图模式

2019年8至10月,新疆维吾尔自治区文物考古研究所对哈密巴里坤县群众艺术文化中心建设项目涉及的40余座清代墓葬进行了考古发掘,出土遗物丰富。编号M12的砖室木棺墓,墓主为成年男性,出土时穿戴一整套清代品官服饰,由外而内分别为补褂、蟒袍、常服(腰带)、单衣四层,着裤,顶戴安置于头部右侧,烟袋及烟杆与右臂平行,脚着袜足蹬靴,靴下侧置绣“蝠”单鞋,头枕缎枕,下铺缎褥。织物以丝质为主,普遍污染、糟朽严重,但基本形制尚存(图1)。出土服饰填补了巴里坤地区清代出土品官服饰空白,也为研究清代品官服饰制度、官员丧葬制度、染织绣工艺水平提供了珍贵的实物资料。本文试图通过对墓主方补的研究,确认主体兽纹属性,判别墓主品级;厘清辅助纹样种类,解读其丰富内涵;综合画面构图及布局、刺绣针法、色彩配置等因素,推测墓主所处时代。

一、出土方补纹样及内涵

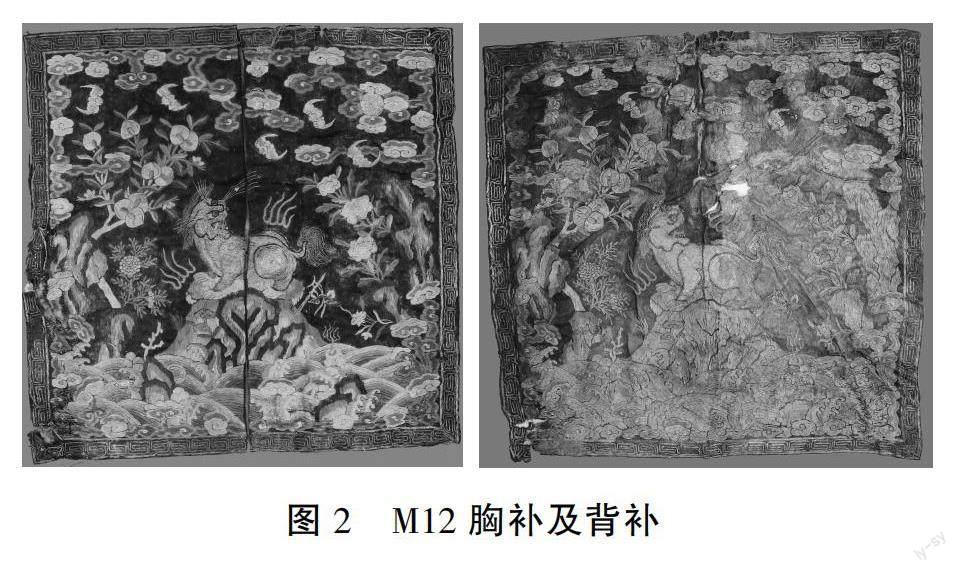

巴里坤补子为方形,前胸后背各一件。胸补等分为左、右两块,缝缀在补服第二颗纽扣之下当胸;背补为完整一块,缝缀于后胸部正中。两补等大,边长约31厘米。均以石青色缎为坯料,里子为月白色绮。由于污染、糟朽严重,保护修复时将两补分别揭取。

(一)图案纹样

图案内容辨识是更高层次解读、阐释的前提和基础。通过对明清补子、服饰等同类纹样的对比,能够确认巴里坤补子各组成元素的属性。从画面中可以看到,主体纹样为兽纹,雄踞平石之上,回首望向右上方祥云包围的太阳,前爪与后背各有红色“山”形火焰。平石左右两侧分别是灵芝与戟磬(戟上挂磬);下方海水内从左至右依次有珊瑚、古钱、方胜、摩尼珠若隐若现,且都与宝珠相伴。海水中有较小的两处礁石,海水左端和右端各有大小两处相依的江崖,左侧一树寿桃循矮崖而生一路向上,结九桃开三花,一株两朵菊花依偎其下。右侧江崖内侧自下而上一株两朵水仙,两株三朵牡丹生长其上。兽纹上方五只翩飞的蝙蝠有序排列。周边祥云围绕一周,最外侧类似画框边缘,内填回纹。胸补纹样清晰,背补糟朽、褪色严重,两补画面相同(图2)。

(二)纹样内涵

总体而言,巴里坤补子纹样分为主体与辅助两类,其中主体兽纹种属的辨析对明确墓主品级以及服饰制度、政史研究等至关重要。辅助纹样集中体现了明清时期纹饰的吉祥寓意,不论器物、植物还是动物纹都有或丰富或久远的思想内涵。下面按照纹饰集中分布规律,自下而上,以海、陆、空为单元集合探析每种构成元素的内涵。

1.主体兽纹——熊

清代补子是辨别等级的实用物,也是彰显身份的象征物,通常情况下补子的禽、兽纹与官员的品级应严格对应。由于较强的装饰性及图案成型过程中较多的主观性,补子辨别品级的作用相较顶戴与朝珠弱。顶戴上一品至九品分别镶嵌红宝石、花珊瑚、蓝宝石、小蓝宝石、水晶、砗磲、素金、花金、花银等,材质及色彩一目了然;朝珠以武官五品为界,其下官员无佩戴朝珠资格,从而将官员截然分为高低两类。从巴里坤M12墓主顶戴镶水晶且无朝珠随葬两方面考证,该墓主应为驻守巴里坤的五品武官。清朝继承并发扬了明朝的补服制度,自顺治年间起至乾隆二十四年(1759年)《皇朝礼器图》完成,补子兽形图案虽几经变更,但武官五品一直:“色用石青,前后绣熊。”因此,巴里坤补子的兽当为“熊”无疑。

“熊”在我国古代文献记载及纹饰中并不常见,从为数不多的熊纹装饰来看,宋代及以前熊的刻画与现实中熊的形象基本无异,如汉代《中官》铭漆盘、唐代何家村窖藏出土银盘的熊纹装饰等,宋代磁州窑枕上甚至装饰作熊戏状。明代服饰及其他装饰纹样中尚未见有以熊为形象的造型,仅在补服中规定熊作为武官中间品级的标志。明朝《三才图会》中绘有熊谱,其造型与生物意义上的熊相去甚远而与当时最高等级的“白泽谱”高度相似;时代略晚的《大明会典》中熊、罴同时入画,形体较小者为熊,似犬。由上述记载可知,明朝补子中熊的形象并不固定,大体有“神化”与“写实”两种倾向。成书于清康熙年间的《古今图书集成·博物汇编·禽虫典》记载:“熊为猛兽,类犬之豕,人足,黑色,其为物猛而有为,百兽畏之。赤熊佞人远、奸猾息则入国,赤熊见则奸宄自远。故称熊强毅,贤而能强,壮而能杰,勇猛无敌。”可见清朝初期统治者认为熊所具有的美好品质与其对武官的期待相合,但根本上还是延续了明朝的传统。巴里坤补子熊纹身体用红芯盘金绣填充,应为表现强毅勇猛的“赤熊”。

以学界对中国古代动物图像化的共识,巴里坤补子的主体兽纹极似狮纹。由于出土及传世补子数量较少,且能找到可供对比的熊补材料更少,仅在《LADDER TO THE CLOUDS-Intrigue and Tradition in Chinese Rank》一书中收录有两片基本可以确定年代和品级的清代熊补。这两方熊纹形象虽与巴里坤熊纹不完全一致,但同样类似狮纹——四脚站立,头部、尾部、胸前及腹部均有鬃毛,背部也有火焰纹。《补服形制研究》[1]一文详细比较了熊纹与狮纹的区别,得出:“两者在形态上有很多相似之处,尾部及脊背部皆有鬃毛,腿部有火焰纹,常呈现蓝或是白的体色。两者重要的差别在毛皮的形态:狮补纹的尾、脊鬃毛卷曲,而熊补纹鬃毛顺滑,或仅有根部卷曲”的结论。另一方面,清光绪年间的《钦定大清会典图》卷六十五有五品武官补服图样,可知光绪年间清政府认可的补服中熊的形象应当与《古今图书集成》中记载的:“类犬之豕,人足、黑色”记载相类。实物与图像对照,说明清朝熊补主体纹样同样继承了明朝的两种趋势,不过在补子自备过程中,官员们更倾向于“神化”熊纹,试图通过自身品级纹样与一品、二品纹样的细微区别混淆视线,“既可以滿足穿着者的虚荣心,又可以逃避被追究僭越之罪的责罚。”[1]

2.海域纹样——海水江崖及杂宝

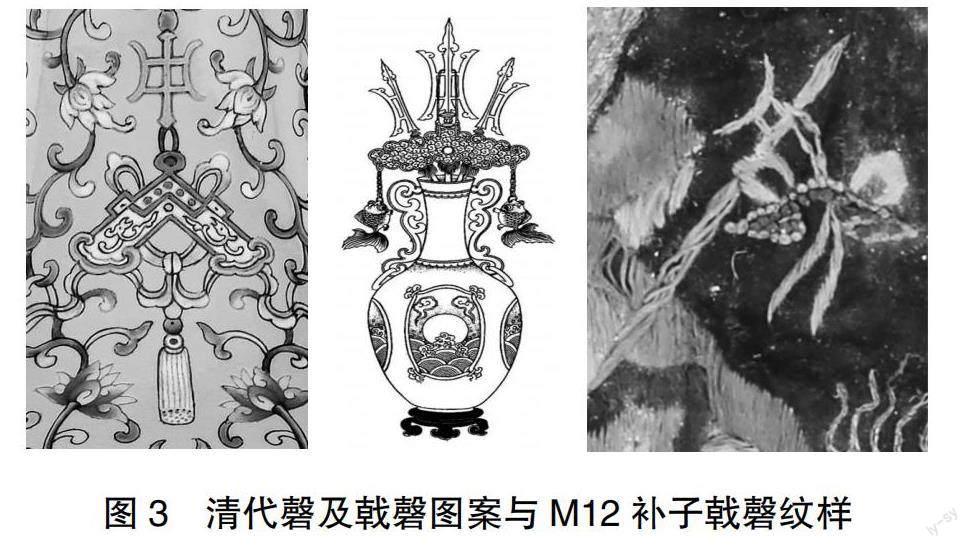

中国装饰纹样发展到宋代开始有吉祥寓意的倾向,经元、明积淀至清朝始集大成,形成繁丽庞杂的吉祥纹饰体系—“图必有意,意必吉祥”,通过隐喻、双关、象征、谐音等手法,寄予对美好生活的期望。巴里坤补子中海域内的纹样有平水山石、宝珠、珊瑚、古钱、方胜、摩尼珠等(图3),此外还有以如意云头暗指的如意。宝珠、珊瑚、古钱、方胜、摩尼珠、如意均属于“杂宝”纹样,其最初均为世俗意义上的珍宝,后发展为程式化纹样。平水山石(多数与“杂宝”搭配)成为清代补子、蟒袍及皇亲国戚官方服饰的重要组成部分和标志,可称之为“宫样”或“官样”。

平水山石:由海水及山石纹构成,有“寿山福海”与“海水江崖”两种寓意。以寿石立于海水寓意“寿比南山,福如东海”;海水上立尖状山石(疆牙)取“一统江山”、“万世生平”之意。明代时该纹样即有相对稳定的位置及构图,清代时主要流行于王公贵族、品官及命妇服装,通常位于服装下摆、袖口及补子图案下方。水浪中常常漂浮各类宝物,如巴里坤补子中的宝珠、珊瑚、古钱、方胜、摩尼珠等均属中国古代纹样中的“杂宝”纹。“杂宝”与海水纹构成“水八宝”,与漂浮在空中或作为背景的“旱八宝”相对。

宝珠:最初应来源于佛教至宝“海中三珠”,因此也称“三珠”纹。《贤愚经》大施抒海品中记载,这三枚宝珠:“明耀百六十里,珠之所在,众宝寻从满其明内,在志所欲无求不获。”最初佛教绘画中,此三珠通常“品”字形叠放,有的周围绘制火焰纹且常有宝物相伴。巴里坤补子中共有四处宝珠,从左至右分别有珊瑚、古钱、方胜、摩尼珠相伴。在明代服装纹样系统就已出现与海水纹相组合,数目及布局、形式不定的宝珠纹;清代继续与海水江崖纹一道使用,数量的多寡及排列方式或可作为断代依据。

珊瑚:佛教七宝之一,是海中珊瑚虫凝结形成的树状物体。以其罕有、华美,至迟在汉晋时期就已成为中外贸易中的珍贵商品。最初是作为“珍宝”形象进入古人艺术创作的,并在往后的图像化过程中始终保持了此单一内涵,多数表现为红色。

古钱:钱在中国古代又称“泉”,与“全”谐音,通常两枚古钱搭配,取“双全”之意。布局时两枚铜钱可对称排列也可如双胜般一处叠放。清朝补子及其他礼服上的钱纹数量多为一枚,显然非“双全”之意。古钱也被称为有“压胜”之用的“通货”,但考虑到补子上使用的都是表达正向吉祥寓意的事物,像隐性祈祥的辟邪之物基本不见,所以该处钱纹内涵或非此意。又巴里坤补子海水纹中纹饰性质基本相同,均为古代纹饰中象征珍宝与财富的“杂宝”纹,由此推测此古钱应当与代表财富的“金锭”纹与“银锭”纹作用相似。

方胜:佛教七宝之一,形象多为两个菱形相叠,后成为一种程式化纹样。清代时多以单个菱形形象饰在海水江崖纹中,康熙时期加饰彩带在海水纹中忽隐忽现,乾隆时期仅出露整体的三分之一[2]。

摩尼珠:通常以带火焰的单珠形象出现,体量较单个“三珠”纹大,珠子本体色彩以蓝色及白色为主并配以红色火焰纹。《大正藏》第156册《大方便报恩经》记载善友太子为解除民间疾苦入海寻取摩尼宝珠的故事,并描述:“以此珠威德,于阎浮提遍雨成熟自然粳米,香甜软细,色味俱足,沟渠盈满,积至于膝;次雨名衣、上服、珠环、钗钏;次雨金银七宝,众妙伎乐。”说明摩尼珠曾是佛教至宝,后演变为世俗意义上的“杂宝”。明代摩尼纹常与龙纹一同出现且多位于空中[3],后转入海水纹中,清代以此为定式。

3.陆域纹样——植物纹及戟磬纹

陆地上的纹样共有六种,山石左右两侧的桃树、牡丹、菊花、水仙及中部山石左右两侧的灵芝及戟磬。灵芝和菊花在明代进入服饰纹样系统时就已基本作为长寿的固定象征物,牡丹纹样同样仅有“富贵”这一单一寓意。此三种植物虽寓意固定但运用较为广泛且纹样富于变化,主要有装饰、写实两种风格。桃树纹也是长寿的鲜明指示物,水仙纹、戟磬纹在清代出现频率较明代要高也各有其内涵。总体来说,巴里坤补子在此区域内纹样高度写实,从布局到塑形均与同时代山水、花鸟画高度相似(图4)。四种植物中牡丹春季绽放最为热烈,桃树夏季结满硕果,菊花忍受冷秋肃杀,水仙熬过凛冬昭示春的到来,在一幅画面中包含一年四季的花卉也是我国古代花鸟画的独特审美和传统。

桃树:在我国古籍中与“神”、“仙”、“寿”等内涵紧密相连,桃果形象使用较多,其次是桃花;有折枝、过枝、三果、桃树等纹样形式[5]。清朝雍正时期青花瓷中出现完整的桃树造型,树上有桃有花并与蝙蝠搭配;乾隆时桃纹回归装饰特点,在开光内绘制折枝桃纹与蝙蝠纹,其中桃纹数量固定为九;嘉庆时期亦有同类装饰,但气象稍差[6]。巴里坤补子上有九桃三花,在我国古代,“九”是最大的数字,作为寿桃的九桃以一当十,自然是祝愿人们能够活过九十或九十九,寓意吉祥长寿[5]。

水仙:因其“得水而仙”的美好姿态,清幽的芳香及迎春而开的习性,历来被视为吉祥如意、和平友好的象征。水仙花在五代时由国外传入我国,宋末出现了单纯以水仙为题材的绘画作品,明代成为最常见的花鸟画题材之一,清代文人墨客也偏爱水仙,就连乾隆皇帝亦作有《水仙图册》四幅[7]。补子在乾隆时期出现水仙纹样并形成定式,应与皇帝对水仙的喜爱不无关系。

戟磬:“磬”是中国古代一种打击乐器,作为纹样时多取其谐音“庆”,常与鱼纹联用传达“吉庆有余”的吉祥寓意。“戟”仅见与“磬”联用,取其谐音“吉”,通常作为装饰性布局(图5)。巴里坤补子则是带飘带的磬挂于戟头,展现了两件器物的完整形态,是清代新出现的纹饰,乾隆时期开始在补子上出现。戟磬纹的流行与王公贵族尤其是皇帝的喜好似乎关联较大,如雍正帝在众多博古器物中尤其喜欢磬,同时期绘画的博古图中常见有磬的身影;雍正六年的造办处档案记录了怡亲王福晋祝寿所筹备的寿意活计,其中便有“年年吉庆簪一枝”,说明了在雍正时统治阶级上层对磬的喜爱与认可。乾隆时期继承了这种纹样,如乾隆十六年造办处奉命制作了洋花天鹿尊,其中放置了牙花戟磬[8]。補子中戟磬纹样最早也见于雍正、乾隆时期。

4.天域纹样——蝙蝠及“日”纹

天空中的纹样仅两种——五只翩飞的蝙蝠和一轮高悬的红日。蝙蝠取其谐音“福”,凡是与“福”相关的吉祥寓意均可通过搭配蝙蝠纹构成装饰图案,是我国“福”文化的重要组成部分。“日”纹在世俗化的服饰中几乎不用,在补子中似乎在其本意之外,尚含有较强的政治隐喻,成为清代补子不可或缺的组成部分。

蝙蝠:新石器时代红山文化已经出现蝙蝠造型的玉饰,当时是仿生还是另有深意不得而知。从晋代崔豹到北宋《太平御览》均有关于其:“多倒悬,得服之使人神仙”的记载。可见北宋之前受中国传统道教“得道、求仙、长生”思想的影响,蝙蝠已见瑞兽端倪。明代画家朱见深“柏柿如意图”用蝙蝠入画,说明明代已取其“福”之涵义。清人孟超然《亦园亭全集·瓜棚避暑录》中称:“虫之属最可厌莫如蝙蝠,而今织绣图画皆用之,以与‘福同音也。”明清时作为纹饰应用更加普遍,有一、二、三、四、五、八等不同只數,造型、组合各异。蝙蝠纹在补子上出现后基本就固定为五只,表达“五福”之意。《尚书·洪范》记载:“五福:一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”,体现了中国人对幸福观的认知。巴里坤补子红色蝙蝠在天空飞翔,寓意“洪福齐天”、“福从天降”或“天降洪福”,以带状云纹及蝙蝠纹寓意“幸福吉祥,万年流长”。

红日:古代帝王冕服上绣绘十二章纹,贵族根据级别递次使用除日、月、星辰三章外的其他纹样。盖因此三章高悬于空,与帝王凌驾众生之上的地位相类,成为其专属纹样。高悬的红日既临照万物又给予光明,象征皇权的至高无上和对万民的恩泽,明清时期红日更演变为帝王的代表。清代补子中“日”纹成为必备装饰,主体纹样头首或眼神望向太阳方向,显示对帝王的尊敬与臣服。巴里坤补子“日”纹使用与主体熊纹相同的盘金绣技法且威武熊纹回首望日,体现出“日”纹的地位与作用。至于“日”纹在补子上方的左右方位并无定式,常随图案整体布局而定。

二、出土方补的技法、构图及年代

纹样造型及内涵是最为传统研究所珍视的材料,除此之外,与图案相伴随的还有不易被察觉的纹样成型技法、色彩,图案整体空间构造及进一步的制作年代推测等信息,同样需要梳理和发掘。

(一)刺绣技法及色彩

明清时代的补子图案造型工艺通常采用缂、织、绣等三种。观察保存较好的巴里坤前补,整体采用刺绣技法,有套针、接针、缠针、打籽绣、盘金绣、缠线绣等六种针法。图案普遍采用套针,接针、缠针、盘金绣次之,其余针法点缀局部。彩云、山石、桃果、蝙蝠、宝珠等采用套针;弧形海水应用接针;水仙叶、戟杆、火焰、花叶、树干、珊瑚、飘带等塑造较细长线条时使用缠针;牡丹花蕊、磬主体选用打籽绣;回形边饰、兽形、红日、摩尼珠火焰纹等主要使用盘金绣,熊纹躯体及“日”纹框架内均密集的钉入金线;兽的身体轮廓包括胡须、尾巴、爪子等采用缠线绣。

巴里坤补子最鲜明特点是“三蓝绣”的运用。“三蓝绣”用现代色彩学解释就是采用多种色相相同,明度与纯度不同的蓝色绣线,按一定层次比例搭配,绣成颜色深浅变化的纹样。苏州虎丘山云岩塔寺中发现的两块北宋三蓝绣经帙,是目前发现最早的三蓝绣实物,明代也见有“三蓝”技法的应用,清早期主要表现形式为缂丝与妆花,雍正时苏绣吸收其配色在宫廷类刺绣中大量应用。清末明初,《雪宦绣谱》中记载普通三蓝绣只需三、四种色彩,越是精致的绣品所用蓝色越多,最多可达二三十种;书中推测三蓝绣的产生得益于模仿青花瓷的配色;从北宋出土实物看,其最初极大可能缘起于宋人的平淡美学[9]。针法有平针、打籽针、拉锁针等,形成由深到浅或由浅入深的渐变或晕裥效果。蓝色系最为常见,亦有变化的三黄、三绿两色。巴里坤补子主要用之塑造“山石”与“平水”,山石从外向内三种色彩不断减弱,着力表现“石”的“实”,轮廓感明显。平水则由内而外形成同心圆式的色彩递减,至最外侧即为与水波的实体形态相同的月白、亮白色,体现了水波及浪花的鲜亮、轻盈,水波绣制精细,色彩可达十数种。

回纹边饰采用色彩耀眼、绣法独特的盘金绣,形成类似“开光”的艺术效果,可将视线聚焦于补子画面。熊纹及“日”纹同样采用内红外金的盘金绣,绣线材质及刺绣针法迥异于画面其他部分,且密集的盘金形成的大片金色极具视觉冲击,主观上起到突出主体的作用。其余部分的刺绣针法基本相同或相近,色彩就成为突出和区别的重要标尺。因画面基本为“三蓝绣”形成的以蓝色为主的淡雅色调,山、水、叶、云就成为第三等级的背景色;在此基础上使用的红色系如桃、花、杂宝、如意云头自然就显露出来,突出表达了相较主体纹样次一级的植物纹、器物纹传达的吉祥寓意。

无论绣线还是针法、配色,巴里坤补子都表现出明显的苏绣风格。清代品官补子一般需自备,巴里坤补子较大可能来源于市售或定制。

(二)构图模式

清代补子是封建等级制度的重要组成部分,通过补子的外形(圆补与方补)、色彩区别皇亲国戚与普通官员;品官内部又根据“禽兽”等级划分为“九品十八级”;官员又通过补子与其他服装及配饰的搭配,如顶戴、朝珠、补褂、蟒袍、官靴、腰带等与被统治者相区别,以突出皇权的神圣与权威,强调统治阶级的高人一等。“从中国古代直到现代,凡是带政治性、神圣性的图案空间布置,一定是有中心与四方或中轴和两侧、四面是对称的,如都城布局、明堂、圜丘、天坛等。”[10]巴里坤补子整体正方回纹框定出方形创作区域,纹样也大体遵循对称环抱与中心汇聚两种构图模式。

最外侧工整的回纹框定了补子的画面范围,紧贴回纹内壁以左右山石为间隔分布着带如意云头的连云,连绵的彩云明显也起到框架式的装饰作用。画面自下而上分布有海水、江崖、天空,将纵向空间塑造成与现实相对应的海域、陆地、天空三层。按所占比例来看,海、空比例基本相同,主体兽雄踞的陆地空间最大且处于画面中间位置。从左右方位来看画面整体呈对称趋势,“平水”中左右各有一处山石,各两处宝珠、宝物,海水尽头紧贴着左右边框各矗立一处山崖,山崖上长出对称分布的植物——水仙与菊花相对,桃树与牡丹相对;兽纹下面的山石上灵芝也与戟磬相对,就连天空中的连云突出部分也基本位于水平的相对位置。因左侧桃树较右侧牡丹明显高大,布局时空中翻飞的蝙蝠就设计成左二右三,“日”纹也布置在留有较多空白的右侧。其次,画面以海水、江崖为稳定的基础,以兽纹为画面中心,其上的植物纹样均向内倾收,最上侧的蝙蝠也面向兽纹,整体形成团聚之势越发凸显熊兽的中心地位,从而实现补子“辨等威”的政治目的(图6)。

(三)制作年代初探

经过对清代品官补子的梳理,乾隆朝之前,补子主要由海水、江崖、云纹、主体禽兽纹等构成,画面简洁,构图元素少。雍正时期开始出现蝙蝠、珊瑚、戟磬、方胜、灵芝等杂宝纹,蝙蝠的数量为五只。乾隆早期,植物元素开始出现,常出现的有松树、水仙、灵芝,画面形成“山”字形布局。乾隆中期延续此种布局模式,也出现过松树、牡丹组合,同时加入了“五蝠”,最终形成流云框架,桃树、水仙、牡丹、灵芝、菊花组合,此种画面布局及构成元素形成后一直沿继到道光年间(图7),时间大致为1736-1850年。明尼阿波利斯艺术博物馆馆藏的乾隆文官七品缂丝补子包含与巴里坤补子几乎完全相同的元素,因此推测巴里坤补子极大可能是乾隆中期至嘉庆时期的。

三、小结

综上所述,巴里坤补子的发现为清代补服制度研究增添了新的实物资料。经对比验证,该补子画面正中的猛兽纹为熊,但塑造的与清朝二品狮纹补极其相似。原因是品级较低的官员在选购或定做补子时,往往利用兽纹之间细微的区别以与麒麟、狮补相似,满足虚荣心。通过熊补、水晶顶戴、无朝珠随葬三方印证,巴里坤团结东路M12的墓主是镇守当地的清朝五品武官。清代补子是清代等级制度的重要组成部分,具有“别等威”的作用,因此在画面构图与布局上呈现有中轴的左右对称及有中心的四面环抱式,突出熊纹的勇猛无敌及“日”纹的皇权威严。同时还借鉴中国古代山水、花鸟画的布局,以同时代绘画及其他装饰艺术为蓝本,形成海水江崖、山石花卉、蝙蝠红日所在的海、陆、空三层布局,花卉、戟磬写实风格较强。其中分布的各类杂宝、花卉、器物、动物均有豐富内涵,或单独或组合传达吉祥寓意,无外乎“福、寿、喜、财”四类。通过梳理传世或出土清代品官补子,从构成元素及画面布局来看,由清初明显继承明代补子风格,到雍正乾隆前期开始形成固定程式,再到在固定程式基础上的细微增减变化,基本可以确定巴里坤补子制作于乾隆中期到嘉庆时期。巴里坤补子采用“三蓝绣”,使用六种针法,通过刺绣针法的区别、绣线及色彩的变化,在淡雅基调的基础上,突出主体,丰富了画面表现层次。从刺绣水平来看,该补子艺术价值并不很高,但却是我们研究清代品官服饰制度的珍贵材料,通过确定该补的兽纹,厘清纹样属性,挖掘纹样内涵,分析技法及构图,基本确定了墓主所处的时代,同时也为其他综合研究奠定基础。

【参考文献】

[1]王渊.补服形制研究[D].上海:东华大学,2011.

[2]高小婷.清中期宫廷服饰装饰纹样的考证及衍生设计研究[D].沈阳:沈阳理工大学,2021.

[3]张书华.明代岁时节日服饰应景纹样研究及其在童装设计中的应用[D].无锡:江南大学,2017.

[4]张丽春.明清之际的地缘画风研究[D].武汉:华中师范大学,2018.

[5]熊成柳.中国清代陶瓷桃纹装饰研究[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2010.

[6]张洋洋.明清时期青花瓷器中的瓜果纹艺术特征研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2020.

[7]林玉华.中国水仙花文化研究[D].福建:福建农林大学,2013.

[8]陈轩.谈清宫造办处档案中的吉言[J].故宫博物院院刊,2022(3):132-144+155.

[10]王淑华,柏贵喜.清代服饰三蓝绣基因图谱研究[J].丝绸,2019,56(1):86-93.

[11]葛兆光.思想史研究课堂讲录-视野、角度与方法[M].北京:生活·读书·新知三联书店.2019.

宋会宇(1990-),女,汉族,河南林州人,硕士,博物馆馆员。研究方向:纺织品文物保护修复与研究。