在“感应比类”中构筑审美时空

2023-07-06姚文晗张心科

姚文晗 张心科

【关键词】关联视角;感性思维;小学语文

在《中国大百科全书》中,感性思维被定义为“认识过程的初级阶段和初级形式,是由感官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识。事物的现象是感性认识的对象和内容,直接感受性是感性认识的特征”,并且强调“从人的完整认识过程来看,这些感性认识形式是对事物的表面体征的描述,还不能揭示事物的本质”。长期以来,在教学中我们都会把包括感觉、知觉和表象在内的感性思维当作认识的初级阶段,甚至认为感性思维带有经验主义色彩。实际上,从心理学的角度来说,人们认识事物总是有一个从感觉到知觉再到认知的过程,这个过程并不是线性地随着人们年龄的增长依次发展,而是螺旋式地呈现在我们对于世界上几乎每一类事物的感知中。

纵观我国源远流长的文化,关联思维因其“仰观天文,俯察地理”的外在表现及其“思接千载,神游八荒”的内在机理,具有独特的审美价值和教育功能。“在天人合一的宇宙观中,按照感应比类的原则,天地万物获得动态而紧密的,诸如阴阳五行等多样化的范式,贯穿人类社会和为之提供典范的自然世界。”感应,就是说人与人、人与自然之间有声音、气息等的联系,可以互相影响;比类,在古人的观念里多为“取象比类”,即以比喻的方式说明事物的本质特征。这样“感应比类”的思维方式,就是在人与人、人与物之间建立起关联,它不强调说理与论证,而是通过直观感受、整体把握和体验阐释的方式来认知事物,其中呈现的形象思维、直觉思维以及创造思维,与语文学科的育人目标遥相呼应,可在一定程度上为小学语文教学中感性思维的唤醒与培养指明方向。

一、关联视角下感性思维的内涵与特点

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课程标准”)结合语文学科的特点,提出了五种层次性的思维类型:直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维。从思维类型与能力表现来看,感性思维应包括直觉思维、形象思维,并与逻辑思维和辩证思维所对应的理性思维共同构成创造思维,是极具语文学科特色的思维能力,对语文学科具有极其重要的意义,对当下语文教学缺乏思维训练的状况也将产生较大的影响。

杜威认为,思维本身和其他任何能力一样,不能逃离习惯的影响。“关联”是中国文化思维在语言长期运用过程中所体现出来的形态特点。从语言来看,相比于英语的树状句式结构和个体思维,汉语句型结构呈竹节状,体现的是整体思维,且与英语形式聚合、语法偏向显性呈现,注重形合不同,汉语形式离散、语法偏向隐性呈现,注重意合。当然,语言作为思维的显化与载体,受思维的支配、调遣,又对思维产生反向的塑造作用,使汉语具有含蓄、迂回与绵密的特点,以至于其“无譬,则不能言矣”,最终呈现出与西方线性思维不同的面貌。

基于此,关联思维与感性思维可以建立起立体的文化心理联系。从关联视角来看,我们的直觉思维、形象思维乃至创造思维,都是将自身、外界以及将自身和外界联系起来的文字进行交织延展,从而生成复杂的动态图景。在学习过程中,从已有的知识推及未曾有过的知识是人类求知最底层的逻辑,而以小及大能够使人在情感上体会到自我的渺小与天地的高远,引发进一步探究的兴趣和追寻的意图。以此审视语文学科中的感性思维,主要有以下三个特征。

第一,感知内容的具象性。在关联视角下,以“感应比类”的思维方式去审视事物时,具象的“物”是感性思维的起点。德国哲学家胡塞尔晚年曾经批判理论思维和理论世界的危害,他认为“最为重要的值得重视的世界,是早在伽利略那里就以数学的方式构成的理念存有的世界开始偷偷摸摸地取代了作为唯一实在的,通过知觉实际地被给予的、被经验到并能经验到的世界,即我们的日常生活世界。”也就是说,我们调动感性思维感知的内容不能是或者说不能只是升华而成的概念,而应该是实实在在的、可以看得见摸得着的事物。以具体的对象作为联想的起点与节点,勾连起大量相互关联的碎片化信息,进而填补缺失的细节和论证。“物”不仅仅是或多或少地排列堆积,还可以通过“感应比类”生发出巧妙动人的关联叙述,触动或召唤那些直接存在或依稀可见于“物”之上的记忆体验,进而建构起智识层层延伸、想象细腻包裹的情境。

第二,心理情感的真实性。在关联视角的语境中,“感应比类”出的真实不完全是生活或者逻辑推理中的真实,而是一种心理情感的真实。比如,“白发三千丈,缘愁似个长”,这显然不会是真实的生活,然而这种怀才不遇的忧伤,以及内心满腔的愁苦却又真实地传达到了读者的内心,让读者也忍不住“心有戚戚焉”。又如,齐白石先生画的虾,鲜活生动,但是它产生不了让人“想吃”的真实欲望,观者所领悟的是作者的情感与造化的自然。这种“真实”的传达不只是单方面的“比附”,而是多方面的“感应”。个体的感性经验可以关联至更广大的人群,更深广、长远的文化诠释,以跨越主体的感性互动建立起一个个相互交融的意向结构。

第三,不限时空的超越性。“感应比类”的视角下,感性思维的外部时空只是为感知、情绪与心理提供一个场域,感性思维不需要去探求时空的存在性,也不需要去直接挖掘其深层的意蕴,而是通过感知和体悟,到达认知的彼岸,成就一个物我合一、层层相应的动态天地。当我们通过语言文字去描述常理、表达情感的时候,其实已经不可避免、不自觉地引出自己生活背景中历经沉淀的时代特征、风土人情或岁月印记。除了人在特定时空中形成的社会性经验,还包括语言使用上的共识,以及联系到的相关的情感模式。看似简单的“关联”其实融合在跨越时空的知识与意义的感性结构中。作为人类社会中最丰富、最靈敏的符号系统,文字天然具备视觉和听觉优势,有其特有的性质。然而当其作为感性思维的材料时,则需要读者于真实中“入乎其内,出乎其外”,感悟“韵外之致”“味外之旨”。正如钱锺书在《谈艺录》中说到的那样:“理之在诗,如水中盐,蜜中花,体匿性存,无痕有味,现相无相,立说无说。”

综上所述,感性思维强调感知内容的具象性、心理情感的真实性和不限时空的超越性。根据新课程标准的体系,可以将感性思维细分为形象思维、直觉思维,以及在此基础上拓展生成的创造思维。在小学语文教学中关注学生的感性思维,就是要在倾听、理解学生心理情感的基础上,关注他们认知内容的具象性,从虚化的外部时空中感悟所包含的旨趣,实现对中华文化的理解、认同与喜爱,从而提升语文核心素养。

二、关联视角下的小学语文教学中感性思维的教育价值

义务教育语文课程培养的核心素养,是文化自信、思维能力、审美创造的综合体现。每一篇文章都像是两条交织的河流,即由语言文字组成的“明河流”和隐藏在语言背后的思想情感的“暗河流”。依托关联视角,可以重构小学语文教学中“物”“文”“我”的关系网络,彰显感性思维的教育价值。

1.“物”“文”关联,借助字词的取象比类,促进形象思维的发展

庄子认为,“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)。朱熹阐释格物致知时强调,“盖人心有灵,莫不有知,而天下之物,莫不有理”(《大学章句·补格物传》)。《春秋元命苞》记载,仓颉“穷天地之变,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文、鸟羽、山川、指掌,而创文字”,这一传说既体现了先民的形象思维,也生动地揭示了汉字形态的形成过程。心理学家认为,视觉印象往往更明晰且持久,由此可以借助字词的感应比类,促进学生形象思维的发展。

如古诗《泊船瓜洲》中的“绿”字,教师可以在解读词性、物象的基础上,进一步引导学生理解其所蕴含的春回大地、生机勃勃的含义;联系后文的无限乡愁,感知其中蕴含的“春风尚有情”“春归尚有期”,而诗人却不得不离开江南的家乡,违心地重登仕途。这样的“物”“文”关联,便在不知不觉中促进了学生形象思维的发展。

2.“文”“我”关联,觉察自身的情感体验,培养直觉思维

直覺思维,因其灵活性、自发性、偶然性等特点,也常常被冠以“不可靠”的标签。实际上,中国传统文化中的认识方式是一种体验型直觉,对于事物和自身的把握主要在于直观感悟,类似于我们常说的“顿悟”“灵感”,是用自身的内省和顿悟意会对象。从《论语》中“子在川上曰,逝者如斯夫!不舍昼夜”,以及《庄子》中“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也”可以看出,直观的类比感悟就是我们说理传情的一种重要方式。而要激发“文”“我”的通达流转,不只是教给学生“拧干了”的概念和分类,还要将鲜活的“比兴”“铺排”“谐音”“重章叠句”等语言现象是如何建立关联的过程元气淋漓地还原给学生。

比如,三年级上册《总也倒不了的老屋》中“老屋给你留下了什么样的印象”,《胡萝卜先生的长胡子》中“你认为后来可能会发生什么事情?你为什么会这样想”等问题,虽然是思考题,但都指向直觉思维,引导学生关注阅读后的情感体验,感悟“文”“我”关联,将“我之色彩”投射到所读之文,从而培养学生的直觉思维。

3.“我”“物”关联,引导学生进行创意表达,提升创造思维

在将“物”与“文”、“文”与“我”建立联系之后,再将“我”与“物”建立联系,引导学生以其为原点延伸,进行创意表达,实现相关内容的迁移运用,形成多个凸显主题的聚合体。此外,还可以和逻辑思维、辩证思维等理性思维一起,提升学生的创造思维。

比如,一年级上册口语交际“小兔运南瓜”,教材给出两幅图,一幅图是小兔看到一个大南瓜,另一幅图是小兔顺利地把南瓜运回了家,高兴地向妈妈报告,中间让学生思考小兔可以用哪些方法把南瓜运回家,并且谈谈自己喜欢哪种方法,为什么。二年级上册口语交际“看图讲故事”,让学生阅读埃-奥·卜劳恩的连环画《父与子》,先了解每幅画的内容,再把这些画的内容连起来,讲一讲这个故事,并且思考接下来会怎么样。三年级上册第三单元是童话单元,人文主题是“乘着想象的翅膀,游历奇妙的童话王国,看花儿跳舞,听星星歌唱”。在学习了课文《卖火柴的小女孩》《那一定会很好》《在牛肚子里旅行》《一块奶酪》之后,本单元的习作《我来编童话》,给出三组词语,让学生展开想象,把脑海中浮现的画面和想到的故事写下来。三个年级的创意表达各有特点,且结合了学生的认知特点,层层递进,从而有梯度地提升学生的创造思维。

三、基于关联视角的小学语文感性思维培养的优化路径

根据皮亚杰的儿童思维发展理论,7~12岁,也就是小学阶段,儿童的思维处于具体运算阶段,这个阶段儿童的认知一般还离不开具体事物的支持,且这些运算是零散的,还不能组成一个结构化的整体、一个完整的系统。因此,教师不应过早地给学生灌输高悬于生活世界之上的概念体系,而应该让他们在不断的摸索中由混沌的感觉、印象走向清晰的认知关联,再走向自我的概念建构。基于此,小学语文教学也应该着眼于关联视角,结合学生感性思维的发展路径,在教学目标的设计中为提升学生的感性思维明确方向,在学习情境中为提升学生的感性思维提供场域,利用教学资源为提升学生的感性思维搭建阶梯。

1.重塑教学目标,为提升学生感性思维明确方向

要想在语文教学中提升学生的感性思维,教学目标的确定是不可或缺的一环。教学目标具有方向性意义,既呈现了教学内容和教学方法,又能够据此对学生的学习效果进行评价。然而,在当今的小学语文教学中,对于提升感性思维学习目标的重视度仍有待提升。下面以统编教材二年级下册的《小马过河》为例,来谈一谈教学目标的确定。

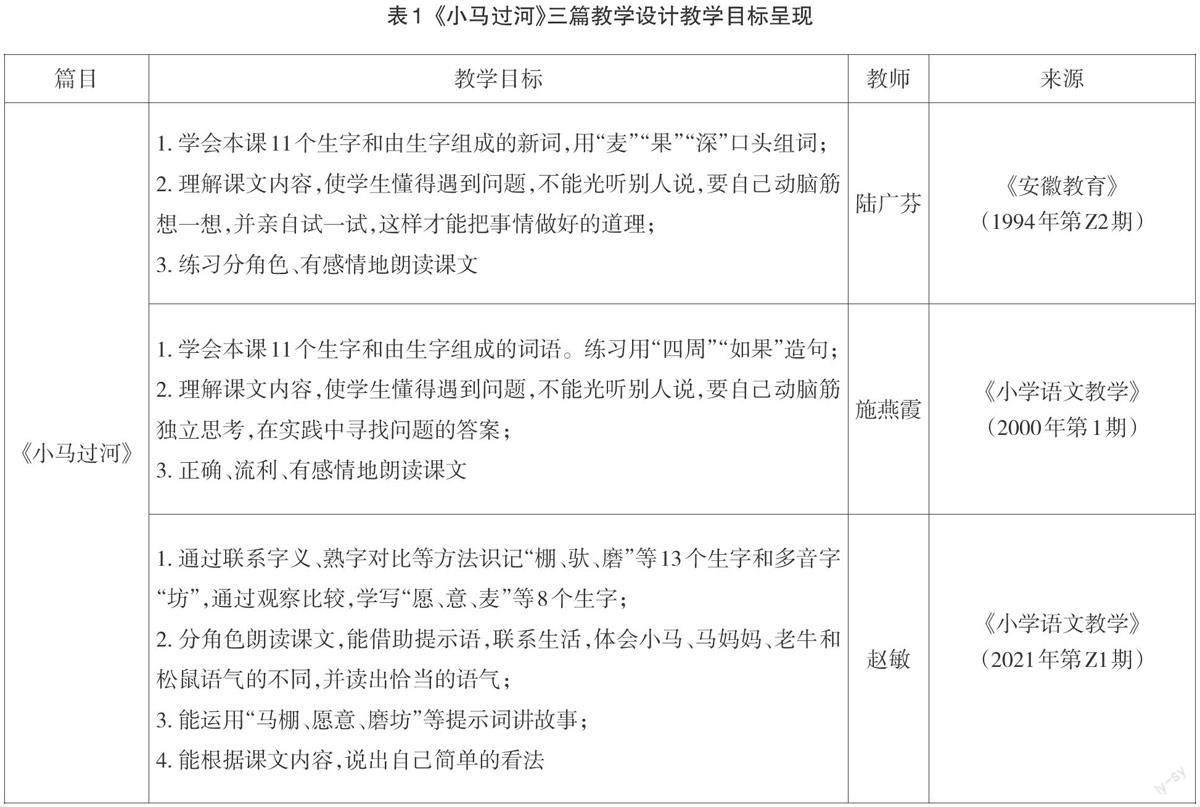

《小马过河》是一篇带有寓言色彩的经典童话故事。以往不同版本的教材中,有的也选编了这篇课文。我们随机在知网上搜索了1994年、2000年和2021年的三篇教学设计,其教学目标设置见表1。

从教学目标的演变来看,课堂教学呈现逐渐从理性思考的灌输到学生自主梳理情节、感悟课文蕴含的道理。但整体来看,教师对学生在故事情节的直觉思维上关注还不够,大多习惯于直接将文章蕴含的道理灌输给学生。寓言中的“寓”,是“寄”的意思,也就是要在故事中寄托一定的道理。引领学生抵达思想层面的第一站,就是要立足寓言的故事情节。儿童文学家陈伯吹先生曾说过:“寓言是小说的雏形,短小的故事里隐含着精妙的情节。”在《小马过河》中,小马的犹豫,老马的讲解,以及小马最后的尝试都是精妙的情节。抓住这些内容引导学生梳理情节,他们便会在出乎意料的“突转”中发现情节的精妙。

正如张学青老师曾倡导的那样,“对于小学低年级学生来说,只要让故事给学生留下鲜明的形象就是大大的成功——形象的力量在于对未来的潜在理解——形象有一种天然的‘觉醒能力,学生可以在长长的岁月里慢慢体会,而‘解释往往会削弱它的力量”。在关注感性思维的课堂上,通过关联学生、文章和生活的重重关系,才能使叙事获得一种张力,让参与的学生深思、品味、觉醒。

2.完善学习情境,为提升学生感性思维设置场域

关注“物”“文”“我”的关联,最核心的便是“安放”好“我”的角色。在语文课堂上,教师需要关注学生的年龄、心理、情感特点,完善学习情境,为提升其感性思维设置恰切的场域。

在閱读文章时,我们常常会注意到其中的篇章逻辑,比如以叙事弧线(陷入困境——困境——摆脱困境)来考量教材的多篇文章,会发现作家常常通过对偶然事件的描摹来检验人物内心的深层奥秘。如《“诺曼底号”遇难记》中的哈尔威船长面临沉船的危险,《猎人海力布》中海力布面对家乡要被洪水淹没的情形,《慢性子裁缝和急性子顾客》中急性子的顾客偏偏碰到了慢性子的裁缝……这些事件将小说中主人公的常态生活打破,迫使他们进入一种不可逆的环境中,从而完成心理意义上的蜕变或成长。在课堂上,教师可以创设相关的情境,帮助学生将自我带入故事,从而更好地思考故事中主人公的情感和成长感悟。

当然,简单的识字以及在阅读基础上完成的表达与交流更需要创设这样的情境。如二年级上册《树之歌》里涉及杨树、榕树、梧桐、枫树、松柏、木棉、桦树、银杏、水杉、金桂等树木,课后的生字词也大都是木字旁,可以由此来引导学生关注同一个偏旁字的异同,明确形声字中“形”与“声”的关系;还可以拓展开去,让学生根据自己的积累,结合后面“我爱阅读”部分的《十二月花名歌》,自编《花之歌》;或者设置场景,让学生思考“氵”“扌”“月”等偏旁的字的组合,实现由零散的感知到整体的把握。再如四年级下册口语交际的“自我介绍”提到,面对不同的情况,自我介绍也应该有所不同。合理运用教学情境,对提升学生的感性思维有着事半功倍的效果。

3.整合教学资源,为提升感性思维搭建阶梯

整合教学资源,就是要用理性的设计为学生搭建感性的阶梯。从关联思维的角度看,“物”“文”“我”三者之间有关联性和参照性,当学生积累的知识足够丰富的时候,阅读和写作就变成了一种由文化心理的传承和文化现象的交织发展而形成的新的话语空间。因而,在教学中,整合外界、文本、自身经验,可以循序渐进地为学生感性思维的提升搭建阶梯。

在阅读教学中,可以进行类文比读。类文参照可以是相同的内容,比如在教学《江南》时,可以拓展阅读王昌龄的《采莲曲》、郑谷的《莲叶》、李商隐的《赠荷花》、陆龟蒙的《白莲》和苏轼的《浣溪沙·荷花》等,教师不必细致讲解,只需要让学生在诵读感悟中从多个方面感受荷之美,体会荷之韵即可,在辐辏式的阅读中逐渐形成形神兼备、情景交融的美学追求;还可以是议题相同的议题,比如讲到《王戎不取道旁李》时,为了让学生多元地了解“稚子之智”,可以引入《徐孺子赏月》《明帝说日》《小时了了,大未必佳》等文,在赏析中对中国传统文学的儿童观有更深刻的认识……

在写作教学中,一方面需要回顾学过的文章,以作感性的“范文”之用;另一方面是走近孩子,聆听孩子。“儿童是由‘儿童的过去‘儿童的现在和‘儿童的将来构成的完整统一体。”要想真正地走近儿童,需要把握儿童当下的状况及体验,并且回溯求证,考察儿童当下状况及体验的发生境域。例如,四年级下册第六单元的习作《我学会了______》,让学生写一件自己学会的最有成就感的事情。搭建阶梯为:你是怎样一步步学会做这件事的?学习过程中遇到了哪些困难?是怎么克服的?有哪些有趣的经历?心情有哪些变化?这样的台阶主要不是为了训练学生的逻辑思维能力和思辨能力,而是调动其审美直觉,是不经过头脑周密思考而获得的一种艺术感觉。在这样的反省和体验中,学生的感性思维得到了自然而然的提升。

以“感应比类”的关联思维为抓手,构建“物”“文”“我”互相感发的成长网络,是小学语文教学中培养感性思维的一种尝试。当然,任何一种思维的呈现都不可能只有关联思维而无分析思维,而语文教学中对感性思维的培养更是一个宏大且漫长的话题。要了解事物的本质规律、培养整体的语言能力,需要博采众长,需要在教学中不断思考,不断摸索,也期待着感性思维和理性思维在语文教学中齐头并进,促进学生创造性思维的不断提升。